宁波海洋经济发展中土地保障政策的利用与创新

吴伟强

摘 要:多数沿海城市海洋经济发展中强化土地保障的举措,可概括为“一个重点,两个补充”,即以填海造地为重点,以省政府在年度计划上给予适度倾斜和以城乡建设用地增减挂钩获取为补充。

建议设立宁波海洋经济建设土地储备中心,强化涉海土地保障与管理。该中心接受市土地储备管理委员会领导,业务上接受市城市土地储备中心指导,专项储备和管理填海所得土地、渔村宅基地置换流转所得土地和海岛用地。

涉海用地保障还在于推进两个“加快”,即加快推进土地的集中集约高效利用,加快争取用地用海指标向宁波倾斜。

关键词:海洋经济 土地保障 政策

土地是宁波推进海洋经济核心示范区建设的必备要素,土地资源有限又是当前宁波所面临的突出瓶颈。王辉忠书记在奉化调研时指出:海洋是宁波的特色和优势,也是宁波未来发展的希望和潜力。要抓好海陆联动,必须突破土地资源约束。一是要集约利用土地资源,提高产出率;二是要开动脑筋,拓展发展新空间。

一、当前沿海城市获得建设用地的途径

第一,按年度国家审批获得。每年由省级政府汇总申报,待国务院批准后由省级政府负责组织实施、城市政府具体实施。直辖市、计划单列市和省、自治区人民政府所在地的城市,以及人口在50万以上的城市,建设用地需报国务院批准。

第二,通过整理、复耕、开荒等手段实现城乡建设用地增减挂钩获取。可以是城市范围内部的城乡建设用地增减挂钩,即省内新增耕地“占补平衡”的情况下,通过土地整理获得的新增耕地,按一定比例可以作为折抵指标。也可以通过省内城市间建设用地指标的流转获取(省内各县(市)进行指标交易,批准权在省里,而跨省指标买卖的审批权在国土资源部,目前还没有批准先例)。

第三,争取“戴帽”指标。根据规定,“地方级”项目的用地指标由地方自己安排,“省级”和“国家级”重点项目的用地指标则分别由省里或国家来安排。

第四,在市域范围内实行基本农田异地有偿代保。例如,浙江温岭市域范围内基本农田代保标准为1.5万元/亩。在宁波大市域范围内,建设用地紧张是普遍现象。因此,基本农田异地有偿代保实施的空间很小。而在当前严格的土地管理制度下,跨市域代保也几乎没有突破的可能。

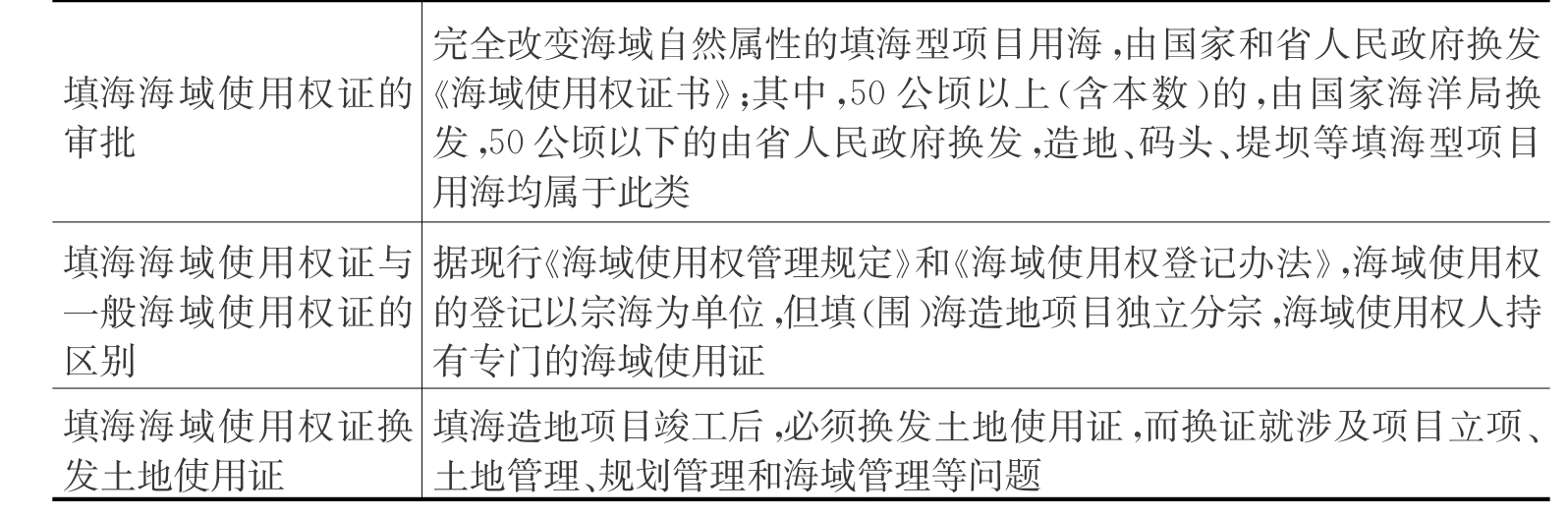

第五,围海造地。围海造地约束条件有三个:一是实行年度计划控制。二是规模控制。完全改变海域使用性质,填海50公顷以上,需国务院审批(而河道滩涂围垦只需经省级政府审批,因此入海口附近区域多数以河道滩涂围垦项目立项)。三是填海使用权证换发土地使用权证的机制没有理顺(见表1)。

表1 填海使用权证审批与换发

二、沿海城市海洋经济发展中强化土地保障的主要举措

从现状看,沿海城市海洋经济发展中强化土地保障的主要举措可以概括为“一个重点,两个补充”。

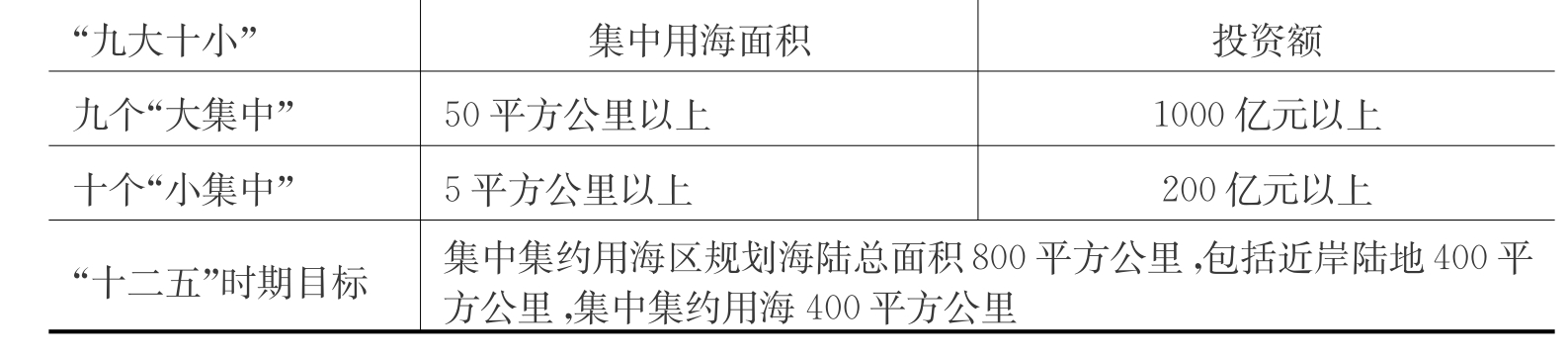

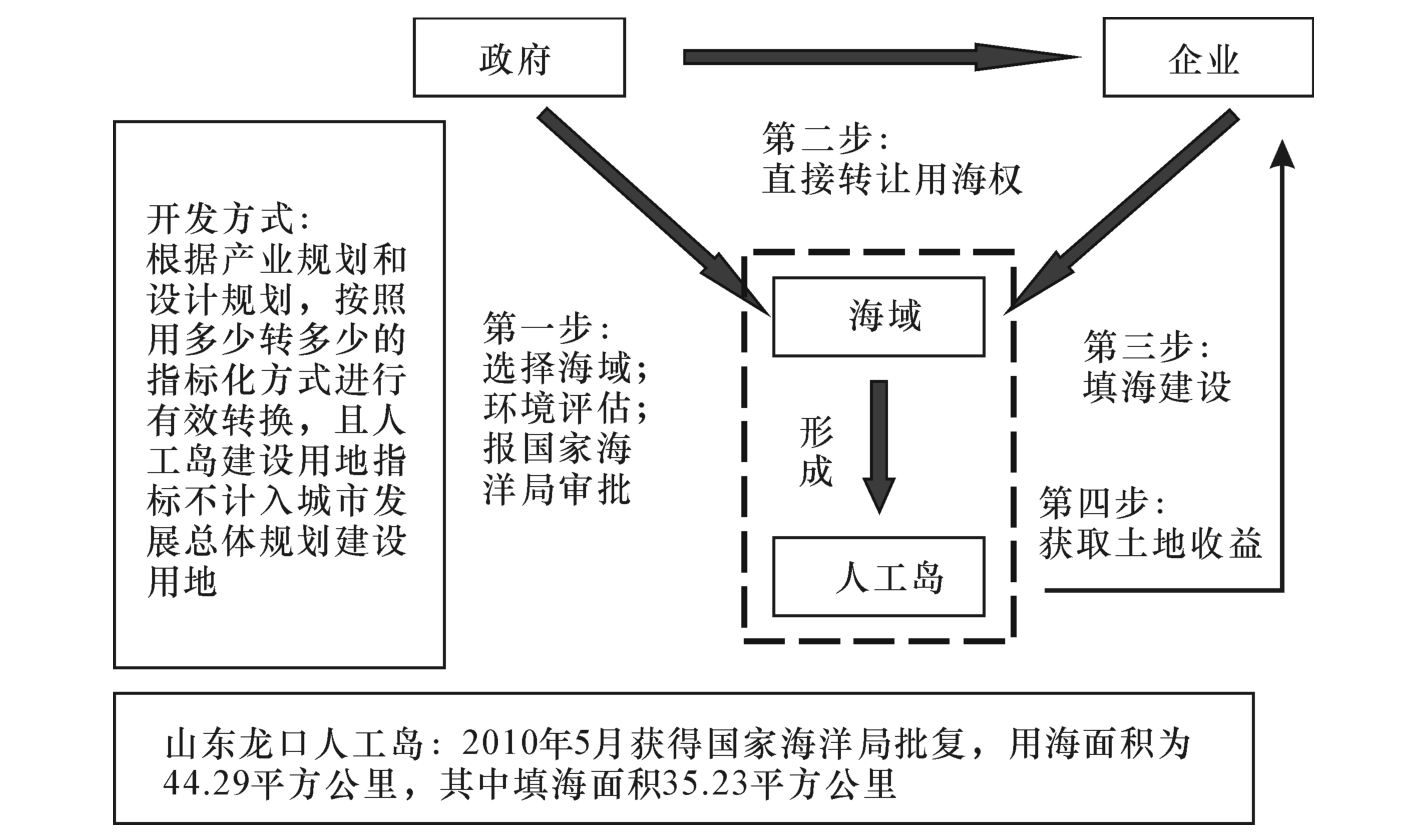

“一个重点”是指把围海造地作为增加城市建设用地的重点。受制于“18亿亩耕地红线”,多数沿海城市均“向海要地”。例如,山东多个城市都有集中用海计划,山东省已规划了“九大十小”集中用海区域,以后将陆续报批实施(见表2);同时还加快探索人工海岛开发建设模式(见图1)。离岸式人工岛与顺岸式填海相比,对海洋环境的破坏要小很多。广东在2008年获批的《广东省海洋功能区划》中,也明确要围海造地146平方公里,围填海地区集中在珠海、汕头、深圳等地(不含广州和湛江)。

表2 山东“九大十小”集中用海以及“十二五”时期集中用海目标

图1 山东龙口人工岛开发建设模式

“一个补充”是指以省政府在年度计划上给予适度倾斜为补充。不可否认“会哭的孩子有奶喝”这一现象的存在,而“蛋糕”有限又是客观事实。因此,有一定条件的沿海城市均积极向省政府争取在年度计划上对海洋经济发展的重点区域给予适度倾斜,包括争取“戴帽”指标以及省内调剂等。例如,山东省就出台政策,自2011年起将对新能源、新材料、新医药、新信息和海洋开发及高端装备制造的“四新一海”项目用地给予重点扶持。显然,谁条件好、项目优、动作快,谁获得的扶持就大。当然,省内用地指标调剂也是一条路径。现行的浙江折抵指标调剂制度显示出很强的实践作用,但是在跨省域易地补充的政策禁令约束下,省内调剂市场虽仍有一定空间,但是后备资源已明显不足。

“另一个补充”是指以城乡建设用地增减挂钩获取为补充。通过近几年的开发整理,沿海发达城市这类土地利用的空间已经很小。

三、宁波海洋经济发展中强化土地保障的推进举措

强化土地(用海)保障的关键是要通过改革创新理顺机制,通过搭建平台整合各方力量。以宁波海洋经济建设土地储备中心为龙头,加快推进土地的集中集约高效利用,加快争取用地用海指标向宁波倾斜,即“一个龙头,两个加快”。

(一)以宁波海洋经济建设土地储备中心为龙头,强化涉海土地保障与管理

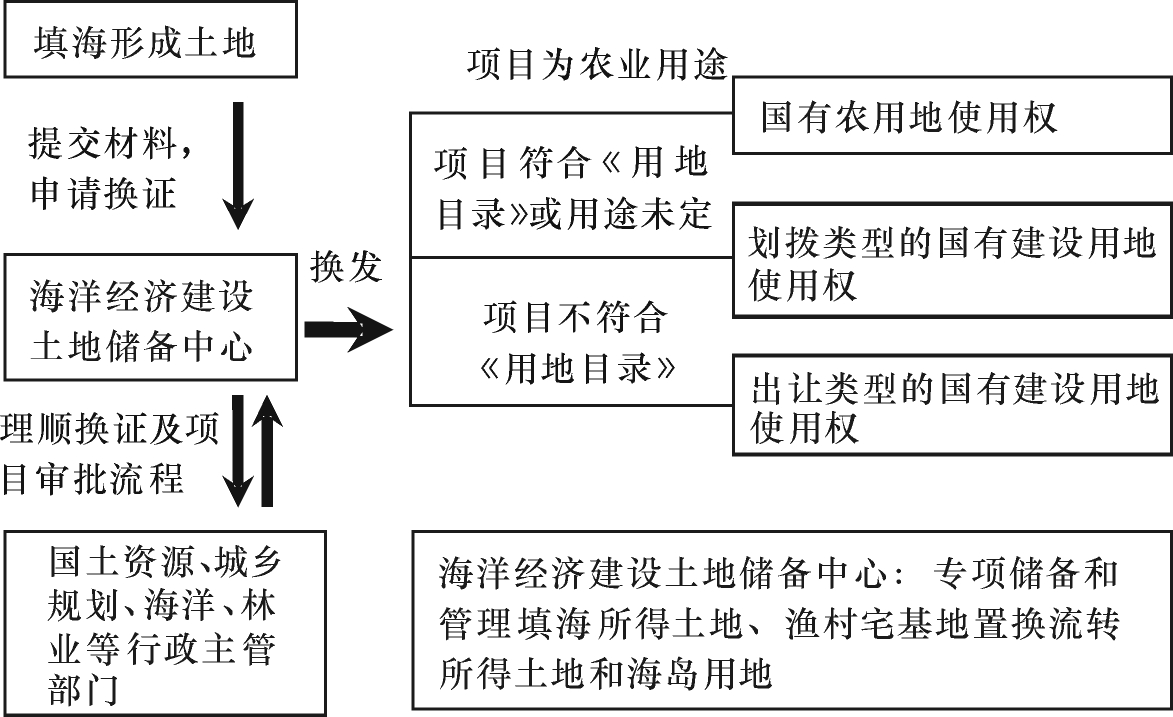

设立宁波海洋经济建设土地储备中心。由市政府审批设立宁波市城市土地储备中心海洋经济建设土地储备分中心,机构接受土地储备管理委员会领导,业务上接受市城市土地储备中心指导,专项储备和管理填海所得土地、渔村宅基地置换流转所得土地和海岛用地。成立海洋经济建设土地储备分中心,一方面是由于当前宁波涉海土地开发以各县域自主开发为主,需要有机构从市域的角度去统筹管理涉海用地;另一方面则是有利于理顺涉海土地的管理机制,促进改革和推进先行先试。

“中心”的设立有利于推进填海海域使用权证与土地使用权证的换发。从优化审批环节,加快项目进度考虑,换发环节应放在海洋经济建设土地储备中心(见图2)。对于已通过环评的重大、重点项目甚至可以申请“特项特办”,直接按海域使用权证书进行项目建设,后续办理换证。

图2 以海洋经济建设土地储备中心为平台的填海海域使用权证与土地使用权证换发流程

“中心”的设立有利于加快渔村宅基地置换流转改革。可以优化审批环节,降低规费,置换流转出的土地进入海洋经济建设土地储备中心,在规划基础上按有偿使用的原则,出让土地。

“中心”的设立有利于海岛用地的开发与管理。争取获批“海岛渔耕占补平衡”的先行试点,获取的土地进入海洋经济建设土地储备中心,按照海岛开发规划,管理储备的土地,实现土地的高效有序利用。

(二)加快推进土地的集中集约高效利用

一是完善规划,引导产业集聚。按照构建“一核、两带、十区、十岛”海洋经济发展总体格局,做好农田保护、滩涂围垦、交通、水利等相关规划的衔接,做到“多规合一”,引导涉海产业向产业聚集区集中。

二是优选项目,加强用地挖潜。首先,在涉海项目用地保障上,按照“有限指标保重点,一般项目靠挖潜”原则,优质项目给予用地倾斜;岸线的利用、码头的建设需要充分考虑市场的需求前景以及利用强度。其次,加大存量建设用地挖潜,对“批而未用”和闲置土地,通过采取区位调整和改变用途,加快批而未用土地的利用,加大投入和产出强度,提高土地的利用效率;鼓励零地招商、零地技改、建设多层标准厂房。最后,制订存量土地盘活意见和优惠政策,引导涉海产业集聚区灵活运用多种手段开发利用存量土地,引导新上项目必须优先推荐使用存量土地。

三是在涉海产业集聚区建设中加快建立区内集约用地评价制度。评价指标应考虑以下几个方面:土地开发程度,包括土地闲置率、土地开发率、地均固定资产投入等;用地结构状况,包括工业用地面积、涉海高新技术产业用地率等;土地利用强度,包括综合容积率、建筑密度等;用地效益,包括产业用地投入产出效益、工业用地固定资产投入强度等。评价结果应作为工作考核的重要依据。

(三)加快争取用地用海指标向宁波倾斜

在严格环评的基础上制定中长期的集中用海计划,确定用海范围和投资强度,向国家和省申请填海指标。在年度新增建设用地指标分配中,积极争取用地指标向宁波涉海集聚区及海岛区域适当倾斜,同时在重大项目上争取“戴帽”指标。继续从省内调剂一部分用地指标,利用好浙江折抵指标调剂这一平台。

作者单位:宁波市社会科学院

该成果2011年8月11日刊于《宁波社科内参》第19期(总第53期)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。