17.5 立体交叉工程图

城市道路在市区和郊区的主干道与主干道、主干道与次干道平面交叉是很普通的。几条(道路两条,三条,四条,……)的平面交叉点称做“交叉口”。在平面交叉口上,来自不同行驶方向的车辆会发生以下三种情况:

(1)同一行驶方向的车辆,不同方向分开有“分开点”;

(2)不同方向行驶的车辆会合后向同一方向行驶,有“合流点”;

(3)不同行驶方向的车辆相互交叉有“冲突点”。

这三种情况是影响交叉口行车速度和发生交通事故的主要原因。所以,城市道路交通组织要求减少前两种情况,减少或消灭第三种情况(“冲突点”)。

平面交叉口减少或消灭“冲突点”的最有效方法就是设计“立体交叉”。它是将互相冲突的车流分别设在不同平面的行车道上,使其各行其道,互不干扰。

本节将对立体交叉的形式、图示内容和图示特点作简要介绍。

17.5.1 立体交叉的形式

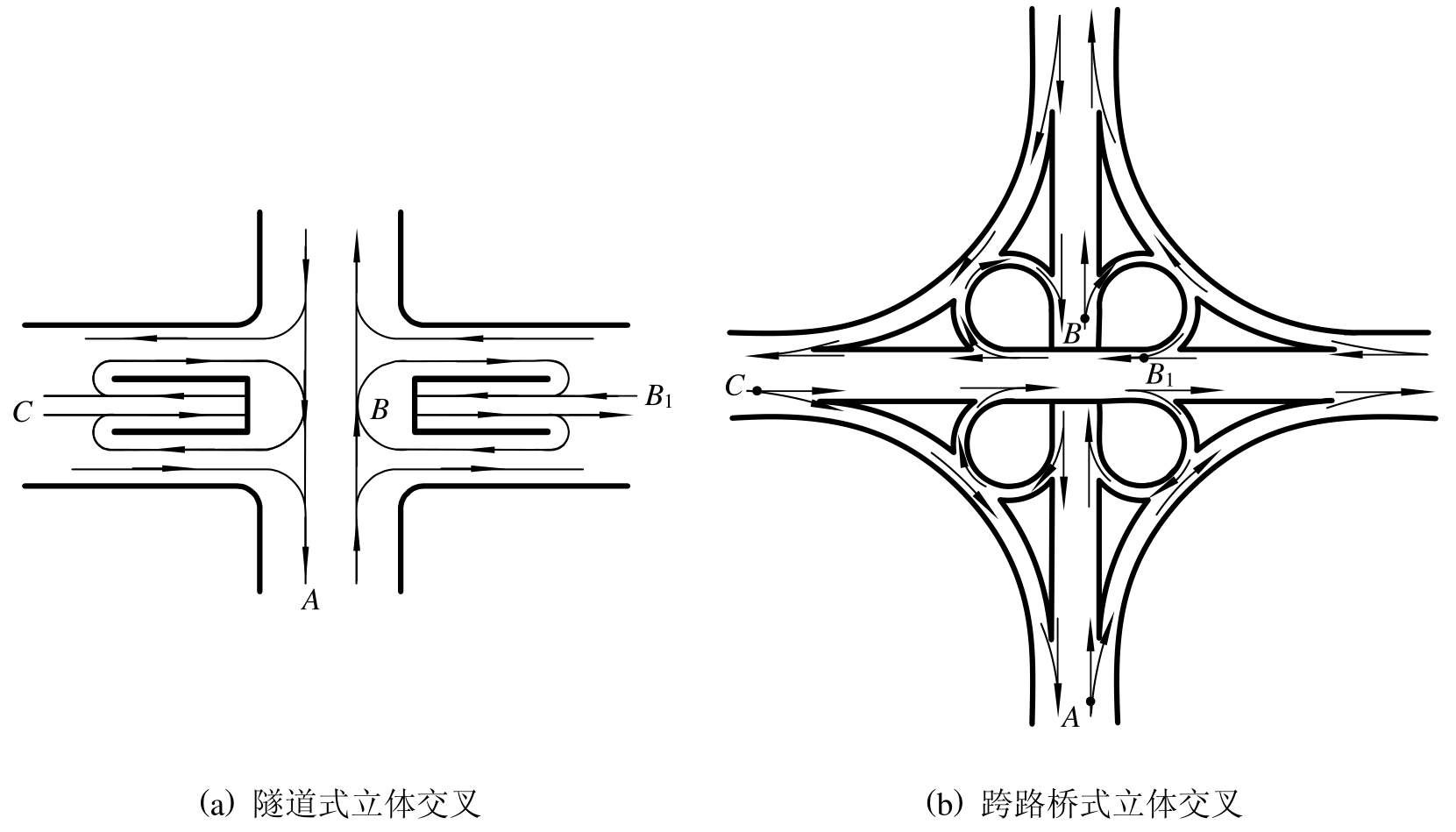

立体交叉按上、下位置及结构形式的不同,主要可分为隧道式(下穿式,如图17-8(a)所示)和跨路桥式(上跨式,如图17-8(b)所示)两种。

图17-8 立体交叉

隧道式立体交叉比较美观,占地面积小,适合用于市区。但地道结构复杂,排水有困难。在行车组织上能满足各向车流(特别左转车流)通畅无阻,互不干扰。在图17-8(a)上,直行及右转车流如箭头所示;左转车流,例如A→C是经由B→B1→C,即用右转代替左转。其他左转车亦然。

跨路桥式立体交叉,如A→C左转车流也是用右转代替左转,从A→B→B1→C。不同于图17-8(a)的地方是,修筑了右转车道(共四条)。转车道又叫“匝道”,是用以连接上、下干道或次干道的车道。所以这种立体交叉又称为互通式立体交叉。再观察一下,在上、下车道连接上还有四个圆形(或椭圆形)匝道,这也是上、下道路左转车流用右转代替左转的车道。它的圆半径较小,会影响行车速度,左转车流行车路线也较长,这就是其缺点。另外,整个立交占地面积大,所以它宜用于郊区。

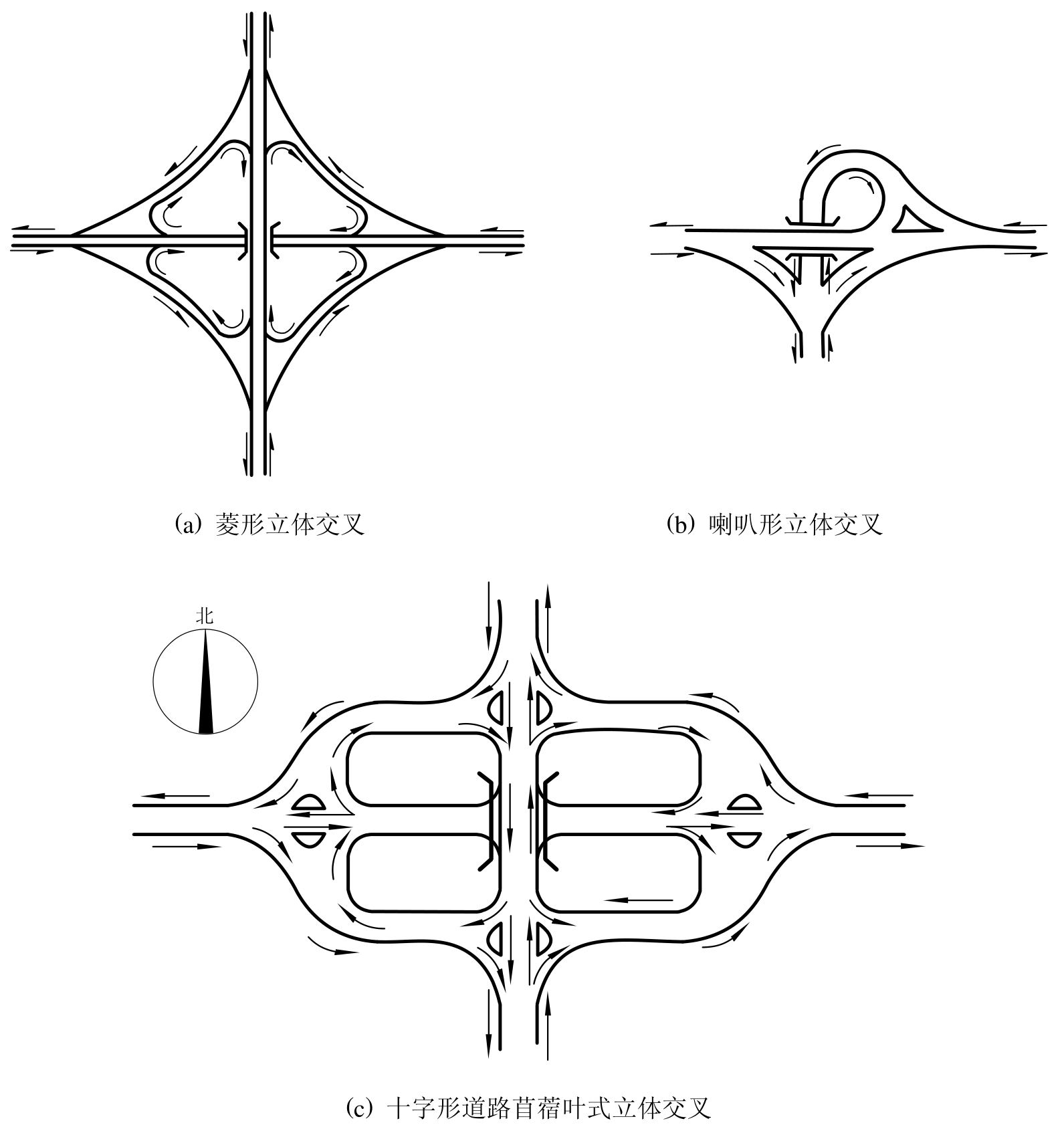

互通式立体交叉还有许多不同的形式,这些形式的选择主要取决于当地的地形、地质、经济、排水、施工及与周围环境(如房屋、风景等)等。菱形立体交叉(见图17-9(a))、喇叭形立体交叉(见图17-9(b))、十字形道路苜蓿叶式立体交叉(见图17-9(c))是常选图式。

图17-9 常用立体交叉形式

17.5.2 立体交叉图示方法

1.平面设计图

图17-10为某立体交叉平面图,它是由南北、东西两条干道、四条匝道、立交桥、隔离带和绿化带组成的。

2.交通组织图

在平面图确定后,还需画出交通组织图,明确标出车流方向及交通组织,车流方向用箭头表示,图上实线表示机动车行驶方向,虚线表示非机动车行驶方向。

现在由南往北、往东、往西三个方向为例(见图17-10)说明车辆运行的组织:由南往北,直行;由南往东,车辆右转往南匝道驶入东西干道;由南往西,车辆直行右转至北匝道,再右转驶入东西干道,穿过立交桥往西。

图17-10 某立体交叉平面及交通组织图

3.横断面设计图

图17-10中的1—1部面及2—2剖面分别为东西干道、南北干道的横断面。

图17-11为某立体交叉东西干道的横剖面(剖面1—1)图,其图示方法与一般道路相同。

图17-11 某立体交叉东西干道剖面图

图17-12即为某立体交叉南北干道的剖面图。

图17-12 某立体交叉南北干道剖面图

4.纵断面设计图

南北干道纵断面设计图图示方法与一般道路相同。唯东西干道纵断面的非机动车道纵坡要求比机动车道纵坡缓一些,其余图示同一般道路。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。