4.3 试验段边界的确定

4.3.1 试验水槽内明渠均匀紊流的形成

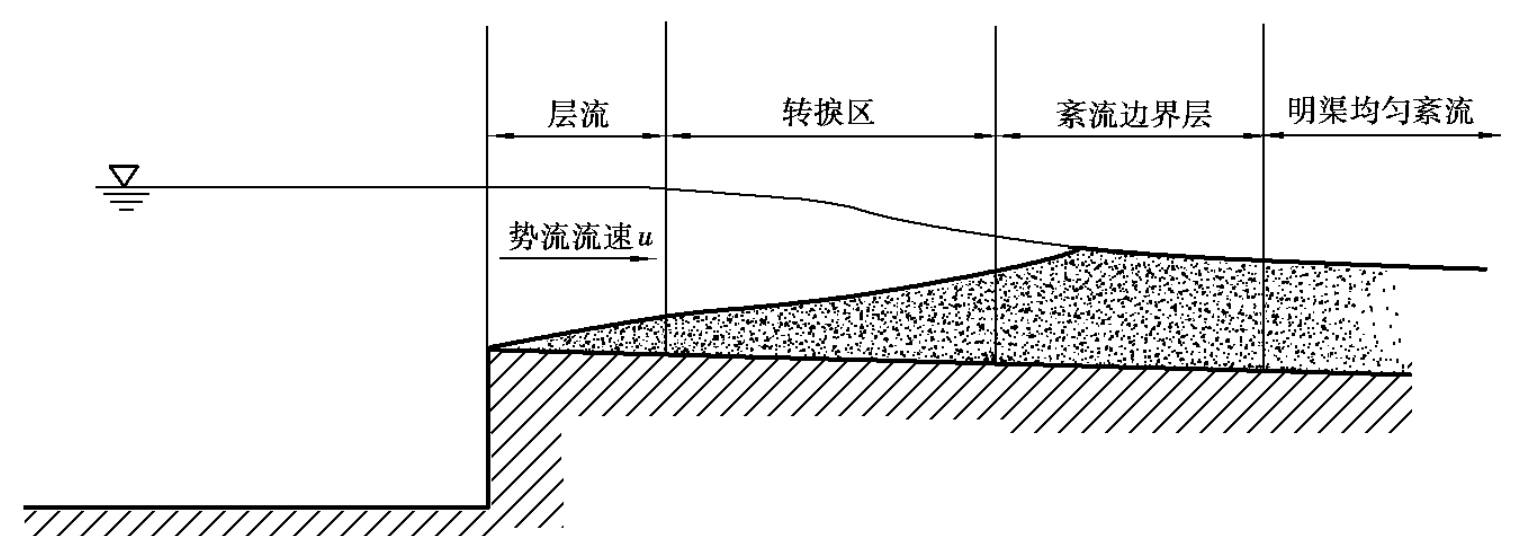

试验表明光滑壁面和粗糙壁面的明槽流动沿程有5个发展过程[119],即层流边界层、层流边界层向紊流边界层转捩、紊流边界层流动、充分发展的紊流边界层流动和明槽均匀紊流,如图4.4所示。

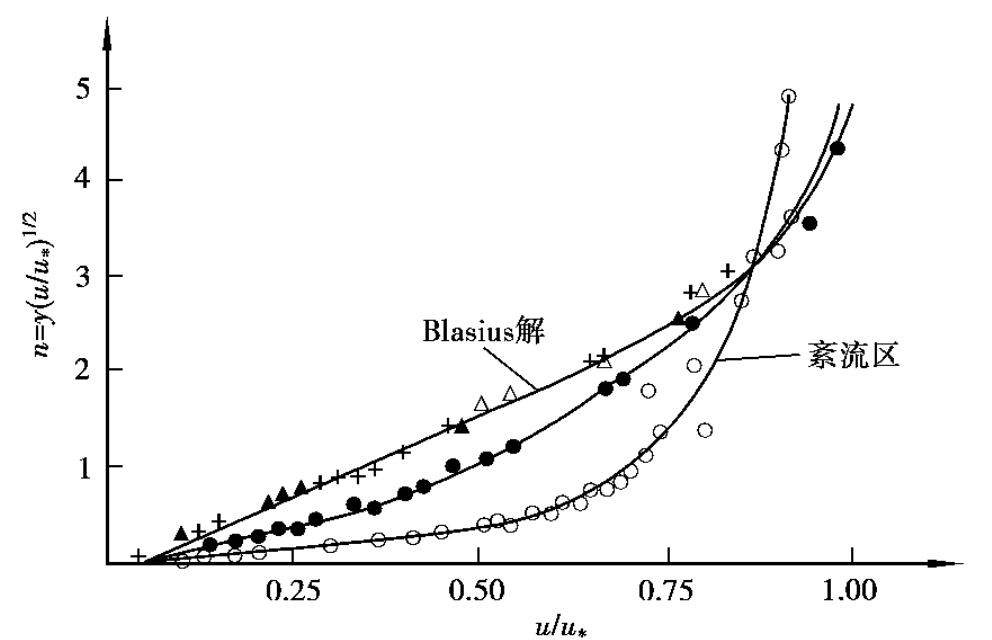

在层流边界层流动阶段,断面时均流速分布符合Blaius平板边界层精确解,如图4.5所示,在边界层外部流动仍为势流流动。随着水流方向距离的增加,流速分布逐渐偏离边界层的精确解,经过转捩区在Re增加到一定程度后,明槽流动发展为紊流边界层流动[120]。

层流边界层的形状参数可用式(4.2)表达:

![]()

式中 H12——形状参数;

δ1——位移厚度;

δ2——动量厚度。

图4.4 均匀紊流的形成过程

图4.5 明槽水流流速分布

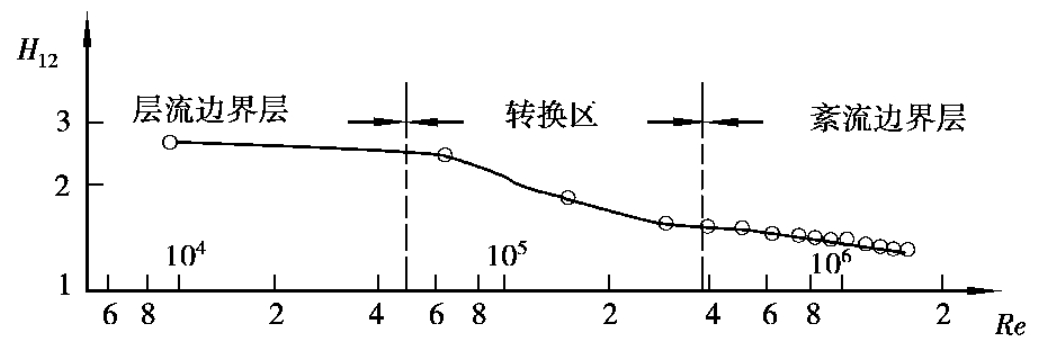

图4.6 形状参数H12与雷诺数Re的关系

从图4.6可以看出,层流边界层时H12为2.6,而在紊流边界层时为1.4。说明紊流边界层的厚度增长不及平板紊流边界层快[120]。

当边界层厚度达到自由水面后,水流发展至充分发展的紊流边界层后,还要有一段距离进行流速调整,才能形成明渠均匀紊流(各水力要素不再沿程变化)。从进口到均匀紊流形成断面的长度称为进口段长度[122]。在光滑明渠,董曾南测量进口段长度为(78~87)H,与亚林[47]的结果(66H)相近。

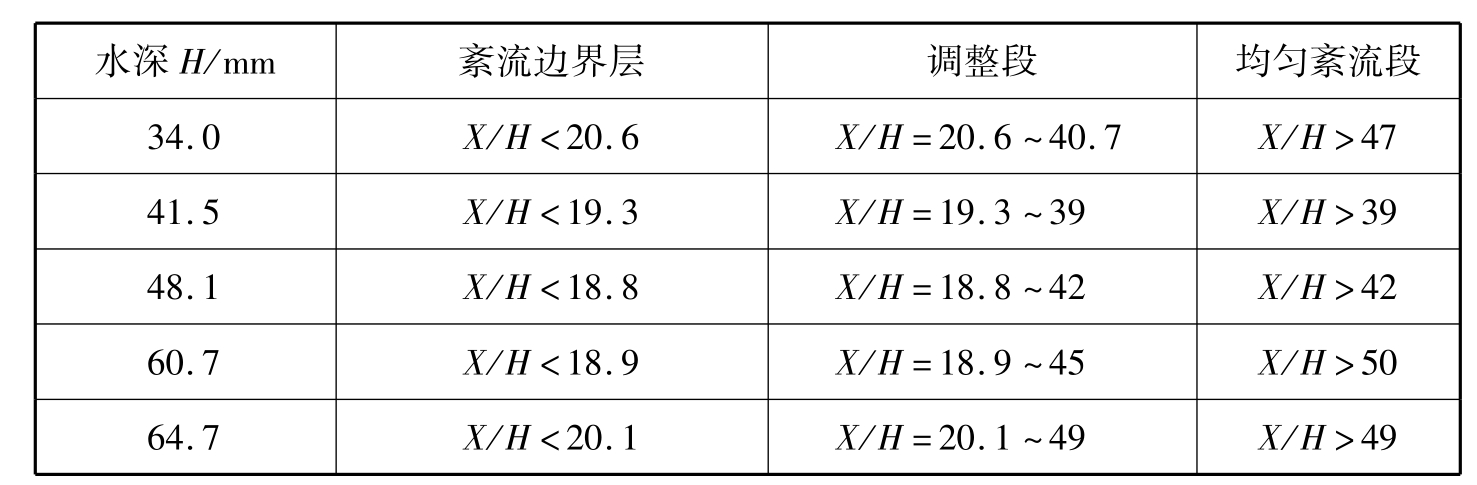

粗糙床面的明渠水流进口段分为3个阶段,见表4.2。

①紊流边界层流动,X/H一般在20左右。

②充分发展的紊流边界层流动(调整段),其边界层厚度发展至水面,全断面为紊流边界层,流速分布沿程进一步调整,X/H为20~50。

③均匀紊流阶段,所有流动要素不再沿程变化,该处为主要试验段,X/H>50。

表4.2 进口段流程分区界限[120]

注:X指调整段长度。

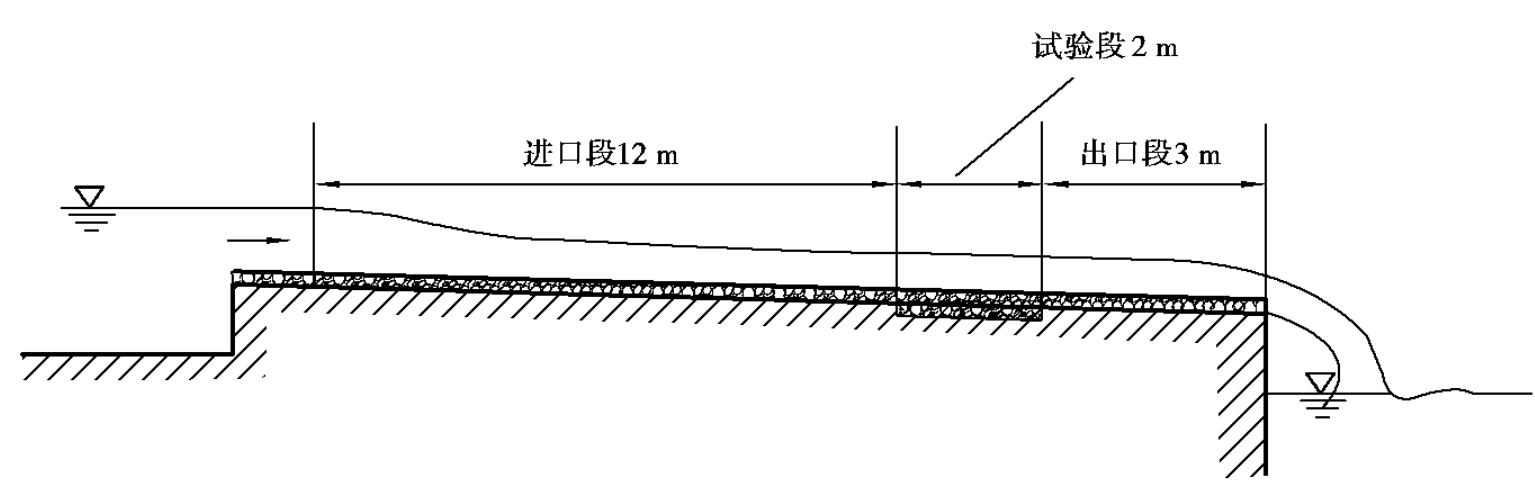

4.3.2 试验段边界

变坡水槽为粗糙壁面,由于设计最大水深为0.2 m,进口段长度至少为10 m,本设计确定为12 m,如图4.7所示。

由于水槽比降在0.5%~2.5%,出口不控制,采用自由跌落的方法。根据试验结果,出口段长度为[118]:

![]()

式中 L——出口段长度。

试验水槽出口段长度确定为3 m,远超过式(4.3)的要求。

为了保持试验段的上下糙率一样,进口段和出口段的底坡由粗糙板组成。粗糙板制作工艺如下:

图4.7 试验段示意图

①制作0.97 m×0.97 m×0.05 m的钢模。

②将水泥和沙按1∶1的配合比搅拌成均匀混凝土沙浆。

③把沙浆倒入钢模内,厚度在0.03~0.04 m。

④10 min后,将中值粒径为0.1~0.2 m的卵砾石黏在沙浆表面,用玻璃板控制卵砾石表面高程,保证卵砾石颗粒表面在同一水平面。

⑤总共预制17块粗糙板。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。