一个人·一座山·一本书

李 义 牛庆国

作为甘肃人,他说:“我是甘肃人,我要为甘肃老百姓做事。”这句话原本是他的《塔影河声》中的一句话,他去世后被著名书法家黎泉书写成横幅,挂在他的遗像上方。

作为会宁人,他说:“虽久居金城,到外奔波,心却时常萦绕着家园故土。家乡的山和水,家乡的人和情,如此令人难以忘怀,每想起来,总使人牵肠挂肚。月是故乡明嘛,游子赤心,最难将息。”这是他为会宁文史资料《古道名城》所写的序言中的一句话,多少年了,一直铭刻在会宁人心里。

他,就是流萤老先生。

1995年11月初,一个天高云淡秋高气爽的日子,时任会宁县政协文史委副主任的牛庆国和会宁县委办公室的王作政主任有幸采访了他。虽然在这之前,因为编辑《慎之先生》一书,庆国跟着县政协主席王价见过他,但第二次见还是有些拘谨。虽然他那么平易近人,但一个农民的儿子见这么大的官,心里还是有些忐忑。虽然他一再说:“我看过小牛写的文章,很不错。”而且亲自给他们沏茶,放到面前的茶几上,但庆国还是像个听话的小学生那样,端端正正地坐着,认认真真听他用普通话夹杂着会宁乡音讲过去的事情和对当下一些问题的看法。

这一次,他的老伴李凡英给庆国和作政讲了这样一件小事:改革开放不久,很快就有不少外地人、乡下人来闯兰州的市场,兰州也很快出现了市场繁荣的势头,特别是街头小摊蜂拥而至,熙熙攘攘,令人眼花缭乱。那时,身居兰州的流老常常在想:会宁那么偏远,那么闭塞,改革的风能否一下子就吹醒那块贫穷的土地呢?他真想下去看看啊,只是实在太忙太忙了,中午常常不能回家吃饭,在机关胡乱吃点了事,晚上时常到很晚方可回家休息。忽然有一天,老伴下班经过市场,见一位穿着入时的女青年在叫卖烤红薯,听口音似曾耳熟,她便走过去搭讪。原来这女青年是从会宁来的,到兰州已有数月,收入也相当不错。一想老流一直喜欢吃烤红薯,便买了两只带回家来。一听这事,他眼里流露出亲切和欣慰的目光。不容易啊,家乡人终于敢于走出来了,敢于赚大城市人的钱了。假如有更多的人能这样勇敢地走出来,会宁的脱贫就有希望了。那两只红薯是他有生以来吃得最香最甜的。他还情不自禁地对老伴说:“你也尝尝,这红薯烤得多好!”

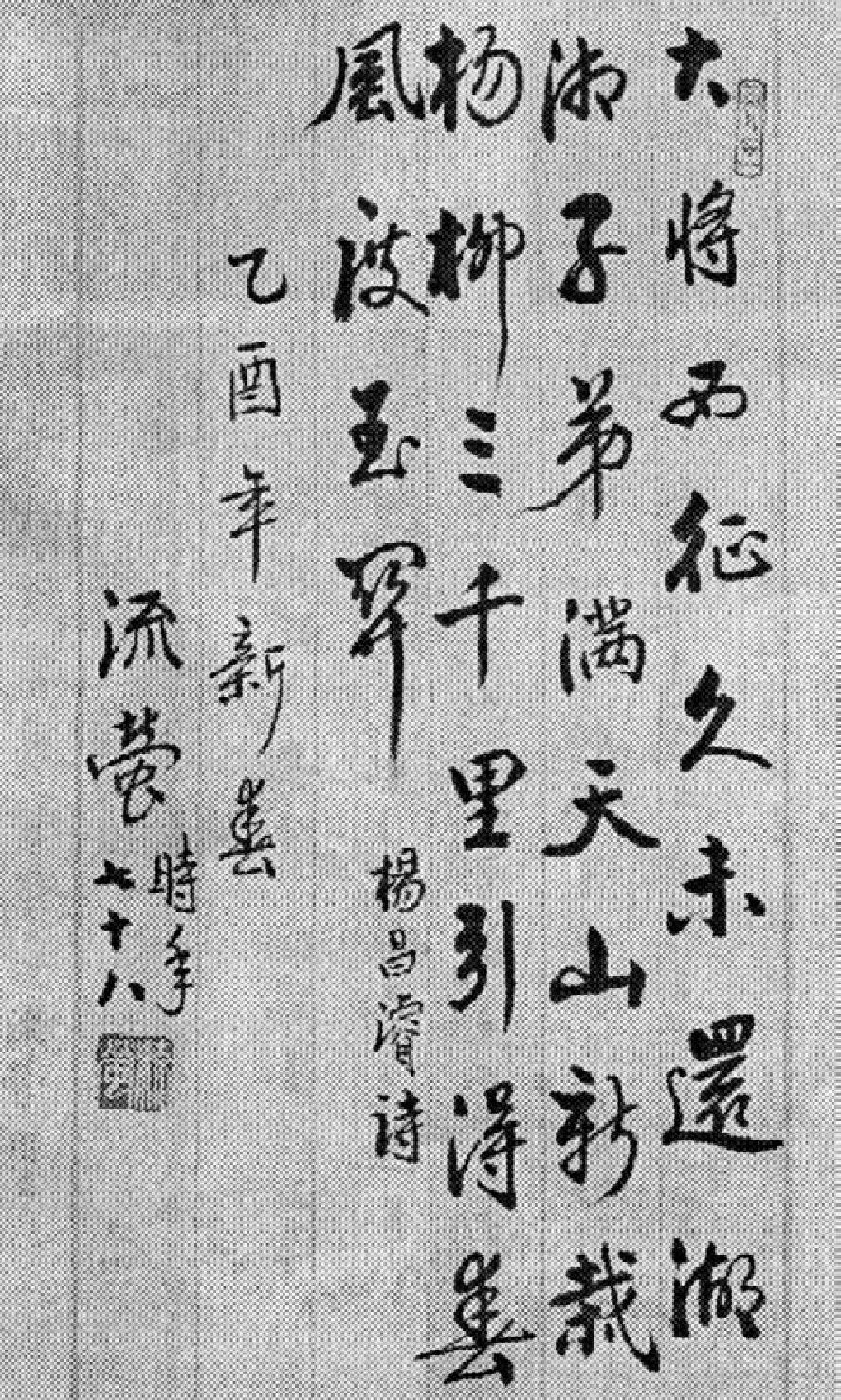

流萤书法作品

这仅是一件鲜为人知的小事。其实,他在会宁红军会师楼的维修和会师塔的修建、加拿大援助项目和“两西”资金的争取、110千伏变电工程的立项、桃花山新区的建设、青江驿小学和老君坡市场的建设等方面都曾为家乡出了不少力。为争取引洮工程的立项,为会宁彻底解决水的问题,他在省上一些大型会议上多次大声疾呼:水是会宁的根本问题,水的问题解决不了,会宁就无法翻身。在会宁红会煤矿的筹建中,从立项到争取资金,划分资源,他都付出了艰辛的努力。他说,这个煤矿是要办的,而且要办好。为争取资金,他托熟人直接找到了国家煤炭部;为争取资源,他给靖远矿务局的同志讲:矿务局也有困难,这我知道,但比较而言,是你们困难大,还是会宁困难大?会宁那么贫困,要解决几十万人的吃饭问题是一个大事。煤矿办成了,但很少有人知道其中的细节。

听到这些事,当庆国提出为他写篇文章时,他却说:“还是多写写省上的其他领导同志和办事人员吧,他们的确为会宁的发展做过不少工作。至于我,做了的是应该的,不值得一写。况且,我有一个原则,就是应该给予会宁的帮助,要力争做到,不能亏待会宁,因为会宁是贫困地区,同时,会宁是红军三大主力会师的地方,那里的人民曾为革命做出过不少贡献和牺牲,应该让那里尽快发展起来。做一个领导,不能有地方主义,但是该管的还是要管,当然不能照顾的就不照顾,要考虑全省的大局,希望你们能够理解。”怎能不理解呢?但理解并不是忘记。

1986年10月19日,时任省委组织部部长的他,随同省上其他领导到会宁参加红军三大主力会宁会师50周年庆祝活动。整个活动期间,他非常关心前来参加活动的老红军的生活,当他发现老红军们因为年事已高,晚上上厕所不方便时,立即与县上联系,给老红军住的每一个房间配发了一只痰盂。作为一名高级领导干部,就是如此无微不至地关心着这些从枪林弹雨中过来的革命老前辈。

10月20日下午,他召集前来参加庆祝活动的50多名老红军代表举行座谈会,畅谈祖国变化,追忆长征的艰苦岁月。其间,他题写了“学习红军革命精神,振兴会宁经济文化”的题词,至今珍藏在县博物馆里。

这里必须提及的是,在筹备红军会宁会师50周年大庆活动期间,他曾与当时任省政府副秘书长的毛敌非等同志多次联系,积极促成了省长办公会议的召开,确定了建设项目,为会师塔的建设按期竣工起到了重要作用。王价曾给我多次讲:借纪念红军会师50周年的机遇修建会师纪念馆的事,要不是李子奇书记、流萤主任、毛敌非秘书长的高度重视和大力支持,当年提出问题当年办成此事是根本不可能的。

同时,在这次活动中,他还忙里偷闲,前去看望了他的老师、当时担任县政协副主席的李文炳老师。李老师向他叙述了自己几十年来的生活经历和目前的境况:“文革”期间挨了不少整,又被迫退职,现在虽然拨乱反正了,一切都好了,但强迫退职期间的工资没有补发;自己身边没有子女,全靠一个侄女照顾自己和老伴,但这个侄女既没有户口,又没有工作,有不少的难处。流老一句句都记在心里,随后就跟县上领导讲,李文炳先生是会宁教育界的老前辈,又是我党的统战人士,他在生活方面的难处,县上应该想办法解决。不久,李老师侄女的就业问题得到了妥善解决。

然而,流老在会宁老家的那些侄儿、侄女们大多都没有工作,他却从未向县上张过一次口。

参加完会宁的活动,他又到了定西,召集那里的部分老知识分子座谈,听取了他们关于平反后工资补发问题的意见。一回到省委组织部,他立即找来有关同志过问此事。接着省委组织部就此事专门发了文件,对已经平反但没有补发工资的情况,在全省进行了摸底,摸底的结果是补发这部分工资需要500多万元。于是,他把此事提交给了省委常委会,会议讨论通过了一律补发的决定,受到了全省老干部、老知识分子的欢迎。当我与他谈及此事时,他说,这个问题还得感谢李老师给我提了个醒。

1990年7月20日至22日,时任省人大常委会副主任的他偕夫人李凡英一行4人来到会宁,视察了会宁的工业生产、水利建设、教育情况,并和部分老师长老同学会面,他一一握着大家的手,深情地询问他们的身体和生活情况。还看望了县人大机关的全体同志,参加了县志编纂工作座谈会,他在会上讲了不少建设性意见。

1990年10月29日,他兴致勃勃地来到会宁,参加了会宁一中50周年校庆,并在庆祝大会上以老校友代表的身份发表了热情洋溢的讲话。他感谢老君坡小学、青江驿小学、枝阳小学、会宁一中培养了他。并高度评价会宁一中50年来教书育人取得的突出成绩,希望母校再接再厉,英才辈出。他说,我们会宁有三个出名:一是穷得出了名,二是大学生多得出了名,三是三军会师出了名,今后就应该在这三个出名上多做文章。

1994年,会宁县的高考录取人数累计超过万人。当他听到这个消息时,兴奋不已,于9月10日教师节期间,和省上另一位老领导许飞青专程赶到会宁参加县上的教师节庆祝大会,在大会上他即席发表讲话,他说:会宁历史上就有崇文修德的光荣传统,曾出过不少杰出的人才,文风昌盛,经年不衰,发展至今,已成为陇上著名的“状元县”。从会宁走出去的青年学生遍布天下,使我们这些曾在这片土地上求过学的游子常常引以为自豪。

这次会宁之行,他还参加了教场小学落成典礼仪式,视察了正在新建的桃花山新区,考察了省级森林公园铁木山,并为会师纪念馆题词:“三军会师声震中外”、“长征精神,会师雄风”;为会宁二中题词:“英才遍中华。”

说到流萤老对家乡的关心和支持,李义内心充满了感动。

流老非常关心会宁桃花山新区的建设和发展,在许多方面给以有力的支持。桃花山新区经过几年的建设,吸引投资2亿多元,完成了新区的基础设施建设,引进了一批企业,为会宁的经济发展注入了活力。看到新区的欣欣向荣,流老打心眼里高兴,多次说李义这个人还是能干事。

1995年9月29日,他应邀参加了桃花山新区物资交流大会开幕仪式,并在仪式上讲了话。他认为,国道“312”线改道途经会宁,是会宁发展经济的一个机遇,开发区的创办是一个明智之举,为此他一直非常关心和支持桃花山新区的建设和发展。于1994年6月担任了新区高级顾问,并满怀激情地为新区题词:“桃花山下建新城,会师圣地更光辉。”并为桃花山桃儿嘴六角亭题写了“观胜亭”匾额。这次他还抽时间看了会宁馆藏文物。当发现保护经费不足时,回到兰州后给文化厅有关同志反映了情况,解决了资金。

从1994年下半年开始,会宁县就已着手开始筹备纪念长征胜利60周年纪念活动,李义和王价等多次去向流老请示有关事宜,流老出谋划策,鼓励县上的同志去北京见将军,向国家部委汇报县上的要求和想法。李义已记不清在流老家里和办公室跑了多少趟,但在流老的鼓励下,李义、王价、王青兰等县上的同志终于鼓起勇气去了北京,见到了不少将军,而且得到了将军们的支持。

流萤书法作品

2000年,李义在会宁申报红军纪念林的项目,但这个项目在当时申报有些困难,于是李义又找了流老,流老当即给林业厅的马尚英厅长打电话,流老说,在会宁建设红军林,不仅有深远的政治意义,是纪念长征的一种好方式,同时,也可以帮助会宁搞好“三山”绿化,因此也有很重要的现实意义。马尚英很快将这个项目上报国家有关部委,国家发改委发文立项,下拨红军纪念林400万元的建设经费。

2000年,流老还在参观了庄浪县的梯田建设后,经过静宁县,后又来到家乡,但这次他没有给县上打招呼,只在李义的陪同下,看了看家乡的变化,流老对李义很感慨地说:庄浪是全国的先进,静宁的工作很扎实啊!找个爱干事、能干事的领导很重要。

后来,李义担任了会宁县的常务副县长,之后又调到白银西区任管委会常务副主任,流老依然很关心李义的工作和成长,多次在有关场合讲:李义是个干事的人,在会宁的工作很突出,纪念长征胜利60周年的联络工作很成功,在县政府也干了很多实事。流老还曾专门到白银西区参观了西区的建设成就,给了李义许多帮助。

2005年五一长假,李义和冯理忠、李琦(新疆吐鲁番日报社长)一起到兰州碑林去看望流老,那时候流老做完手术不久。那天,流老和大家在碑林的一棵树下坐了好长时间,许多话都与会宁有关。当李义谈到想维修会宁陇西川的戏楼时,流老说,陇西川的戏楼是一处文物,还上了中国戏剧志,应该好好保护,他小时候就常常从戏楼前走过。流老答应给戏楼题匾,琢磨了一阵后说,就写4个字:“雄视古今。”说待他身体稍好些就写。但不久,流老已病得很重,但他还记着题写匾额的事,他还曾给碑林刻过碑的一位工匠打电话,讲好了用料、颜色、尺寸,说刻好后,让李义去拿好了。那块匾最终没有写成,成为李义心中的一个遗憾。

流老还非常重视会宁的文史资料工作,多次给县政协的负责人讲,会宁历史悠久,文化灿烂,历史上曾出过不少名人,也有不少名人到过那里,而且还发生过一些重大或比较重大的历史事件,蕴藏着丰富的史料资源。通过认真挖掘并发挥其独特作用,进行爱国主义教育是完全必要的。当县上邀请他为会宁政协编辑的文史资料《古道名城》写序时,他欣然答应。那篇序言充分表达了他热爱家乡的游子赤情,一时间成为会宁人传诵的佳作。

1994年省人大会议期间,他专门找到会宁县县长张廷魁说:会宁出过不少名人,杨思(字慎之)就是其中的一个,是位清末翰林,曾留学日本,并加入过同盟会,解放后担任西北军政委员会人民监察委员会副主任等职,是一个追求进步,向往光明的爱国老人,曾为革命做过许多有益的工作。王秉祥同志在世时,多次跟他讲,杨慎之先生博学多才,为人正直,堪称师表,应该搜集一下有关慎之先生的资料,给慎之先生写个东西,一来纪念慎之先生,二来也让后人知道,在那样的历史条件下,一个旧知识分子是通过怎样的艰难曲折而走向光明的。秉祥已经去世了,他也已经退休了,很想完成秉祥的嘱托,也算是了却他的一桩心愿。希望县上组织一些写作功底好,责任心强的同志,把慎之先生的事迹搜集一下,争取出一本文史资料专辑。张廷魁回到县上后,将这个任务交给了县政协文史资料委员会,并拨出活动经费两千元,予以支持。当时庆国在县政协文史委工作,于是又聘请了曾参加过县志编篡工作并有一定文史专长的王仁先生,和庆国一起来做这个工作。庆国和王仁多次到甘肃日报社、省政协、省委统战部、邓宝珊纪念馆等处搜集资料,走访知情者,确定了慎之先生史料征集工作的计划和实施步骤。

流老在参加桃花山新区物资交流大会开幕仪式期间,还特意听取了县政协文史委关于杨慎之史料征集情况的汇报,就一些具体问题作了详细指示,希望县上派人再到兰州去查阅一下有关资料,并拍一些照片。1995年11月1日,庆国和王仁再次来到兰州。在此之前,他已派工作人员到兰州大学和省博物馆进行了联系,而且,表示还要陪同庆国他们一起去查有关资料。但考虑到他年事已高,多次相劝之后,才同意由他的工作人员张树华同志陪同庆国他们,并亲笔给省博物馆、省图书馆、兰州大学的有关负责同志写了介绍信。

这次庆国他们还了解到,他不仅十分关心杨慎之史料的收集整理工作,还非常关心杨慎之后代的生活和工作。这里只举出他写给省委书记阎海旺同志的一封信,就可略见一斑。他在信中写道:“(慎之)先生有一子,原在省农业厅工作,早已去世,有五个孙子,两个去深圳工作,两个去日本,在那里定居,只有一个孙子叫杨诚,在兰州工作,任市商业学校校长。秉祥在世时,曾问及慎之先生的后代情况,并叮咛给予关照。因为,慎之任西北监察委员会副主任时,秉祥任委员,有来往。为此,我曾建议,在省政协把杨诚同志安排一下,这对体现党对民主人士的关怀有益……”

采访过程中,庆国还了解到他在繁忙的工作之余,勤奋笔耕,主编和写作了许多有价值的书稿。特别是他在全省组织工作干部业务进修班上的讲话,整理成《做官、做事、做学问、做人》一文,全面论述了做官、做事、做学问、做人四个概念的内涵,每个概念所包含的若干问题,以及这四者之间的关系。他说:“做官必须学习,有学问、有能力,最根本的是做一个堂堂正正的人,品德高尚的人。”这不仅是他对下级、对青年干部语重心长的教诲,更是他几十年风雨人生的深刻体验和思想写照。此文在新华社《内部参考》上刊登后,在全国产生了很大影响,受到了中央组织部的表扬。

其实,流老如果不去从政,说不定会成为一个著名的教授、学者或者艺术家。在西北大学读书时,他已是一位才情横溢的校园诗人,流萤这个笔名也就是从那时开始用的。后来他又一直酷爱书法,只是很少有时间去练,这从他1995年9月给庆国的一封信中就可以完全看出这一点。他在这封信里说:“说来惭愧,我这一生,虽然主要从事文化工作,自己也热爱文化生活,但是出于历史的误会,年轻轻的就当官,而且长期为他人做嫁衣裳,从事编辑工作,自己写作的机会甚少。为此,你要问我写了些什么,主编了些什么,为数寥寥。”

他给庆国讲:“忙了大半生,现在退了下来,一来好好休息一下,过一下寻常日子,偶尔还上街买买菜,做做饭,其乐无穷;再就是读读书、写写字,当然我的字写得不好,但我坚持练,因为我爱。最近,我还请了几位老同志在筹建‘兰州碑林’。人家西安有个碑林,影响很大,咱们也搞一个,把甘肃历代一些书法精品留下来。”

兰州碑林的建设,是件把石头背上山的苦活,是件把文字背上山的难活,更是把文化和历史背上山,从而抬高一座城市和一个地区的文化品位的重活。流老把晚年的全部心血都花在了这个活上,而且到生命的最后一刻。在他去世前半个月的时间里,他几次把庆国叫到病床前,为修改碑林骑楼里的展览文字稿几次讨论。庆国坐在他的病床前,强忍着心里的难过,一字一句地念稿子;他躺在病床上,强忍着剧大的病痛和虚弱,一字一句地听着,一字一句地斟酌,吃力地说出他的想法。稿子基本定下来了,但他没有看到修改后的展览。

想起为碑林辛苦奔走和操劳的日日夜夜,用他的老伴的话说,他不光在碑林忙,即使回家了,也从不闲着,不是查资料、对拓片,就是写东西。常常累得话都不想说。那段时间,庆国被借调到碑林为他整理资料,耳闻目睹了一些情形,可以说他是因为碑林累倒的。

流老去世后,他的大儿子刘飞说,他的一生有两个情结:一个是农民情结,一个是文化情结。

流老的农民情结可以从他去世前庆国帮他整理的《扣压张浩来信》一文略见一斑。

关于文化情结,他自己在《塔影河声》一书中作了比较详尽的介绍。

庆国与流老的接触,最多的是因为这本《塔影河声》。那时庆国在县上基本赋闲,流老便以兰州碑林建设委员会的名义借调庆国到碑林工作。具体的工作是为流老整理有关碑林的资料。庆国当时住在省委组织部招待所里,隔几天到流老在省人大的办公室里听他讲稿子。他先打好了腹稿,然后口述,庆国一边开着录音机,一边做着笔记,回到招待所后,就狼吞虎咽地读那些大部头史料,一边根据录音写出初稿,过几天交给流老修改,再开始第二篇。有时他们会从早上一直谈到中午一点多,或者下午七八点,然后一起去吃牛肉面。有时他忽然想起一个问题来,往往晚上12点就会打电话到招待所来,一说就是半个小时甚至一个小时。那时,庆国还没有手机,一般不敢去逛街,怕流老打来电话找不见人。

期间给庆国印象最深的是:流萤有一个小本子,他说是他的生字本,但凡遇到不认识的字,他都记到那个本子上,查字典,写上意思和读音,查不到的就请教有关专家。为此,庆国因为把几个字的读音搞错了,他善意地拿出他的本子来,微笑着让庆国看他是怎么记字的。特别是碑帖上的一些字,既生僻,又是书法字,他常常为一个字研究到深夜。

《塔影河声》出版后,他分送给在碑林建设中出过力的人们和有关专家学者,虚心听取他们的意见。不久,有些意见反馈回来了,他一一重新查找资料,进行了修改。那时,在他的一再力荐下,庆国已调到甘肃日报社当记者。记得有一次,为了一篇稿子,他来到庆国在报社住的旧平房里,坐在庆国吱吱作响的破沙发上,就着一杯清茶,一边抽着烟,一边逐字逐句地订正稿子。下午的阳光从后窗户里照进来,照在他慈祥而执著的脸上。订正完稿子,他详细询问了庆国的工作和生活情况,包括庆国爱人的工作、孩子的学习、父母的身体等。同时,还谈到了庆国的创作,让他多读些历史,要多写点散文,唐宋八大家可都是写散文的。后来,庆国到医院里去看他时,他说他从前几天的报纸上看到庆国的长诗被列为中国作家协会重点扶持作品时,很高兴,当即拿着报纸让孩子和老伴看。他多次在有关领导面前表扬庆国,说他这辈子当领导,调过不少人,有些调对了,有些调错了,人是很难认的,但小牛他调对了,他离开甘肃日报后,庆国是他唯一推荐过的一个人,庆国适合在报社干。而且,他曾当面对庆国说:“同样一颗种子,种在干山枯岭上是一个样子,种到雨水充沛的地方是另一个样子。我把你这个小朋友从会宁调出来看来没错。”

那次,当庆国夫妇把流老送到大门口的车跟前时,他握着庆国的手深情地说:“我已经老了,该过的坎都已经过了,你们还年轻,还有好多路要走,你们就艰苦奋斗吧。”没想到,这些话竟成了遗言。

为了使《塔影河声》修改补充得更加完善,他在北京治病期间,还几次拜访有关专家教授,搜集了很多新资料。据他身边工作的汪志刚讲,流老记了好多笔记,他想在这本他倾注了心血和思想的书里再补充些篇章,但这些工作只能留待后人去做了。有人说,“南北两山,百年二刘”,一个刘是指修建了五泉山的兰州历史名人刘尔炘,一个是指流老(原名刘瀛)。这话应该说是正确的。

流老去世后,庆国写了篇怀念文章叫《冬天的怀念》,发表在《甘肃日报》上,庆国在这篇文章里说:

“11月23日晚,惨白的大雾笼罩了兰州的万家灯火。20时08分,一位老人静静地走了,一位叫流萤的老人,带着他对甘肃这片热土的深深眷恋,微笑着走了。正如他生前常常轻车简从去基层调研,从不愿多打扰别人一样,悄悄地离开了我们。

那天傍晚,当他的女儿在电话中说,老人快不行了,让我去看最后一眼时,他已在弥留之际。他的身边工作人员告诉我:昨天省委书记苏荣来看望他时,他还神志清醒,向苏荣书记一一询问省上的重大建设项目。说定西的洋芋一定要南下,说引洮工程一定要抓紧。谁知今天早晨就昏迷了。在他的病榻前,我轻轻地叫了一声‘流老’,我知道他再也不能回答我了。

想起在他住院期间,我几次去看望他,每次我都想安慰他,可每次都是他先安慰我,说没事儿,等病好了,我们还要做许多事哩。一个坚强的老人,他不会相信他会轻易倒在病魔面前。

最后一次跟他说话,是我跟他的亲人们商量好,请他谈谈他一生的经历,给他写篇年谱之类的东西。我还没进门,一听他家里人说我来看他了,他便高兴地连说欢迎欢迎。但刚说了几句话,他就咳嗽起来,我看见眼泪从他的眼镜边沿下流了出来。早已想好的话,我不忍心说出口。但我们又怕再没有机会,因此待他稍稍平静后,我们其实是有些残忍地示意他的老伴李凡英阿姨跟他说我们的意思。李阿姨握着他的手,强忍着内心的悲痛说了,但他没有同意。他说一个人的一生总有些可圈可点之处,把这些留下来,对子女可能有点用处,可以作为一种纪念,但对社会是没有多大用处的,别浪费国家的纸了。后来,经不住我和他的亲人们的苦苦相劝,他疲惫但又无奈地说:‘那就让我想想吧,想好了,以后慢慢说。’他其实是用这种方式拒绝了我们的请求。我知道这符合他的性格,他是个一生都不愿宣传自己的人。即使在他贡献了整个晚年的兰州碑林,当有人一再建议让他写幅字刻在那里时,都被他婉言谢绝了。

我从病房出来,抬头看见白塔山上兰州碑林彩灯勾勒的‘草圣阁’轮廓时,我相信那里的一草一木、一砖一瓦,每一块碑刻都记得一位老人的呕心沥血。他曾说,兰州碑林的每一块碑后面都站着一个人,都有一段历史。而我要说,那里的1000多块碑中站着一个人,站着一个像一块碑一样的人。

想起我与先生的交往,始于20世纪90年代。那时我在会宁编一本叫《古道名城》的书,因为他是从会宁走出来的职务最高的一位领导,德高望重,便慕名请他作序,从此就有了交往。之后,他主编《慎之先生》一书,由我和县上的几位同志帮助他搜集、整理资料,有了更多的接触。再后来,就到了本世纪初,他创办兰州碑林,借调我帮他整理、记录有关碑林的资料,算是他的一个小秘书。几年过去,感情日深。可以说,在他身边工作的几年,是我值得庆幸一生的几年,我感到了一个老革命对事业的执著和忠诚,一个老领导的襟怀坦荡和对晚辈的精心呵护,一个文化人对祖国传统文化的敬仰和渴求。有次我跟他说,我可能是他一生中唯一的一位研究生时,他微微一笑,算是默认了。许许多多的细节,记忆犹新,难以忘怀。

在他去世前半个月,我还帮他整理了应中国记协之约,为《见证》一书写的《扣压张浩来信》一文。这篇文章讲述了他在甘肃日报任副总编期间,为推动甘肃农村家庭联产承包责任制的落实,冒险扣压了《人民日报》的一封读者来信,没有在《甘肃日报》转载此信的经过。他在文章中说,一个编辑,一个记者,在重大问题面前一定要有自己的主见,没有主见的报纸是没有前途的。如今,再捧读这篇文章,我深深地感到一个老报人对年轻记者、编辑的语重心长,也深深地感到一个农家出身的老人对土地和农民的一往情深。

流老去世了,站在他鲜花翠柏簇拥的遗像前,望着他一如既往的慈祥笑容,读着写在黑色挽幛上的他常说的那句话:‘我是甘肃人,我要为甘肃老百姓做事’,我的眼泪又一次夺眶而出……

如今,当我看着我手机上他的电话号码,我知道这是个再也不会打进来的号码,也是一个再也打不通的号码,但我会永远珍藏这个号码,让它留在一个人心里最干净的地方!电话打不通的地方,靠心、靠梦、靠思念的泪水一定能够打通!天冷了,流老您一路走好!”

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。