(三)人口总量增加以及外来人口快速增长对民生改善提出了更多更高的要求

在人口增长促进了经济社会的较快发展的同时,不断增加的外来人口加大了人口总量的控制难度,加剧了资源环境压力,稀释了人均经济总量,对民生改善提出了更多更高的要求。

1.加大了人口的控制难度

浙江省是经济大省,民营经济发展活跃,劳动密集型生产规模较大,吸引了大量外来劳动力。“十一五”以来,尽管遇到了国际金融危机的严重冲击,但浙江积极应对,经济回升较快,劳动力需求较旺。而且相对其他经济发达省市,浙江省对外来人口的各种优惠政策力度较大,吸引了大批省外流动人口来浙江创业、务工和学习。但是,省外流入人口的不断增大,在积极促进经济社会发展的同时,加剧了区域资源环境的承载压力,并对基础设施、公共服务等构成巨大压力,还突破了浙江“十一五”规划的人口总量控制目标。再加上传统生育观念在一些地方、一些群众中依然根深蒂固,追求子女数量和男孩偏好,成为部分地区特别是外来人口集聚地区人口计生工作难度增大的重要原因。

2.影响了人均水平指标的提高

据“五普”“六普”资料,浙江常住人口占全国人口的比重从2000年的3.69%上升到2010年的4.06%,而江苏常住人口从5.88%下降到5.87%。2011年,浙江生产总值占全国GDP的比重为6.8%,继续列广东、江苏、山东之后居全国第4位,而人均GDP从2009年起被江苏赶超,从2008年的全国各省市区第4位降为第5位(居天津、上海、北京、江苏之后),2011年为59249元,仅比上年增长7.2%,仍居第5位,与江苏的差距从2008年的高于1391元到2009—2011年分别低于411、1129和3041元,差距逐年扩大。

由于浙江吸引大量外来人口的企业大多是技术含量不高的劳动密集型企业,需要的是制造业、建筑业和住宿餐饮业的低端普工,工资收入水平相对较低,使浙江城镇居民人均可支配收入的水平高于全国的优势有所减少,从2000年的高于全国47.8%减少到2011年的高于全国42%。同时,也是造成浙江劳动人口受教育年限低的最主要原因。据“六普”资料,省外流入人口以初中及以下人口为主,占84.8%;15—39岁的中青年文盲人口中,省外流入人口占46.2%。

3.给资源环境带来新的压力

据“六普”资料,2010年全省常住人口为5442.7万人,与2000年第五次全国人口普查时的4676.98万人相比,10年共增加765.7万人,增长16.4%,年平均增加76.57万人,增长1.53%。全省常住人口中省外流入人口为1182.4万人,占21.7%。人口总量增加给民生发展的基础——自然资源带来的压力。

(1)土地资源面临前所未有的挑战。据省国土资源厅资料,2000年,全省耕地面积为3133.9万亩,2006年已减少到2874.7万亩,2011年回升到2968.7万亩。进入21世纪,随着省外流入人口的快速增长,常住人口总量快速增加,人均占有耕地面积从2000年的0.67亩下降到2006年的0.57亩,2011年进一步减少到0.54亩。人均占有耕地面积的减少,是由于全省工业化、城镇化、交通道路等基础设施建设和改善民生住房建设等所需要,以及人口增加共同作用引起的,但随着人口的持续增长,人口对土地的承载压力会越来越大。

(2)淡水资源面临着严峻的考验。淡水资源是人类生活和生产中无可替代的宝贵资源,从总量看,2000年以来浙江年水资源总量约为923亿立方米,仅次于台湾、广东、福建,但由于人口多、密度大,水资源的总量优势从人均水平看就成为劣势。同时,水资源的浪费、污染也很严重,人口的快速增加,使生活和生产对水需求不断增长,水资源短缺将成为浙江经济、社会发展和改善民生的制约因素。

(3)环境压力日趋增大。由于人口的持续增加,将会造成人均拥有森林量减少、土地侵蚀可能性增加,生态环境、生活环境日趋恶化。据“六普”资料,全省还有13.52%家庭户住房内无厨房,其中城市占39.46%、镇占27.42%;全省18.67%的家庭户住房内没有卫生间,其中城市占21.58%、镇占23.05%;汽车拥有量的日益增加,生产、生活污染物的增多,如此等等,都对浙江各地的生存环境造成了极大的压力。

4.就业压力增大

据“六普”资料,2010年,大学专科以上受教育程度失业人口为14.8万人,占全部失业人数的14.1%。大学专科以上受教育程度失业人口中毕业后未工作者7.15万人,占大学专科以上受教育程度失业人口的41.0%。这在一定程度上反映出大学毕业生就业观念需要做适当调整。当前大学生就业的理想岗位与市场现实能够提供的岗位存在一定的差距,这是理想与现实的矛盾,一些大学生处于“眼高手低”的尴尬境地。同时,随着我国经济发展方式转变和产业结构升级,对技能型、服务型、综合型人才需求量日益增加,而很多大学生在知识结构、技能水平、职业素质等方面与市场需求又存在一定的差距,一方面研究生、大学生毕业人数越来越多,劳动力供给不断增加;另一方面很多大学生在技能、知识等方面又满足不了市场的实际需求,这就造成了劳动力的供给与需求不相匹配的结构性失业,形成了“就业难”和“招工难”并存的局面。就业压力另一方面来自农村富余劳动力的转移。浙江农村劳动力资源2011年为2555.4万人,农村劳动力2370.8万人,据测算,有近200万人需要转移。这也是浙江农村发展过程中需要解决好的问题之一。

5.老年人口增加给民生发展带来的压力

据“六普”资料,全省常住人口中,0—14岁人口为718.9万人,占13.2%;15—59岁人口为3967.9万人,占72.9%;60岁及以上人口为755.9万人,占13.9%,其中65岁及以上人口为508.2万人,占9.3%。与2000年第五次全国人口普查相比,0—14岁人口的比重下降4.9个百分点,15—59岁人口的比重上升3.3个百分点,60岁及以上人口的比重上升1.5个百分点,65岁及以上人口的比重上升0.5个百分点。虽然外来人口的增加(外省进入),会一定程度延缓浙江人口老龄化进程,但不会改变老龄化日益严重的趋势,减轻浙江户籍人口老龄化所带来的压力。

传统养老模式仍未根本性改变,家庭功能弱化制约着民生改善。虽然浙江经济社会总体水平已经跨入了一个新的发展阶段,但社会保障体系发展相对滞后。特别是在农村地区,农民生活主要依赖家庭收入,农民对家庭依赖性强,对子女养老依赖度高。养老保险覆盖面仍然偏小,特别是保障力度不够,养老金较低,基本生活难以保障。家庭规模不断缩小、家庭结构多样化,改变了传统的家庭功能,使家庭养老、家庭生产等功能不断弱化,这增加了改善民生的压力。浙江平均每个家庭户人口由2000年的2.99人下降到2010年的2.62人,1990年人口普查时为3.46人。

表3.2 浙江“四普”“五普”“六普”家庭户变化

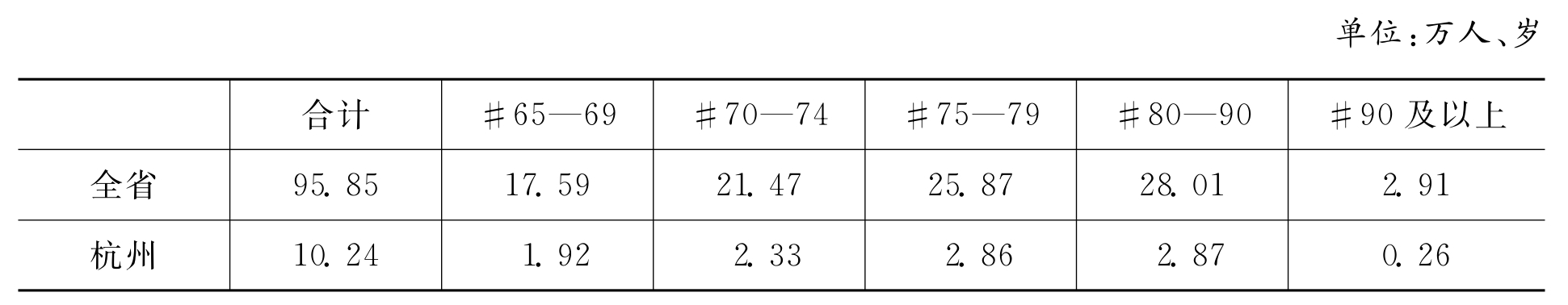

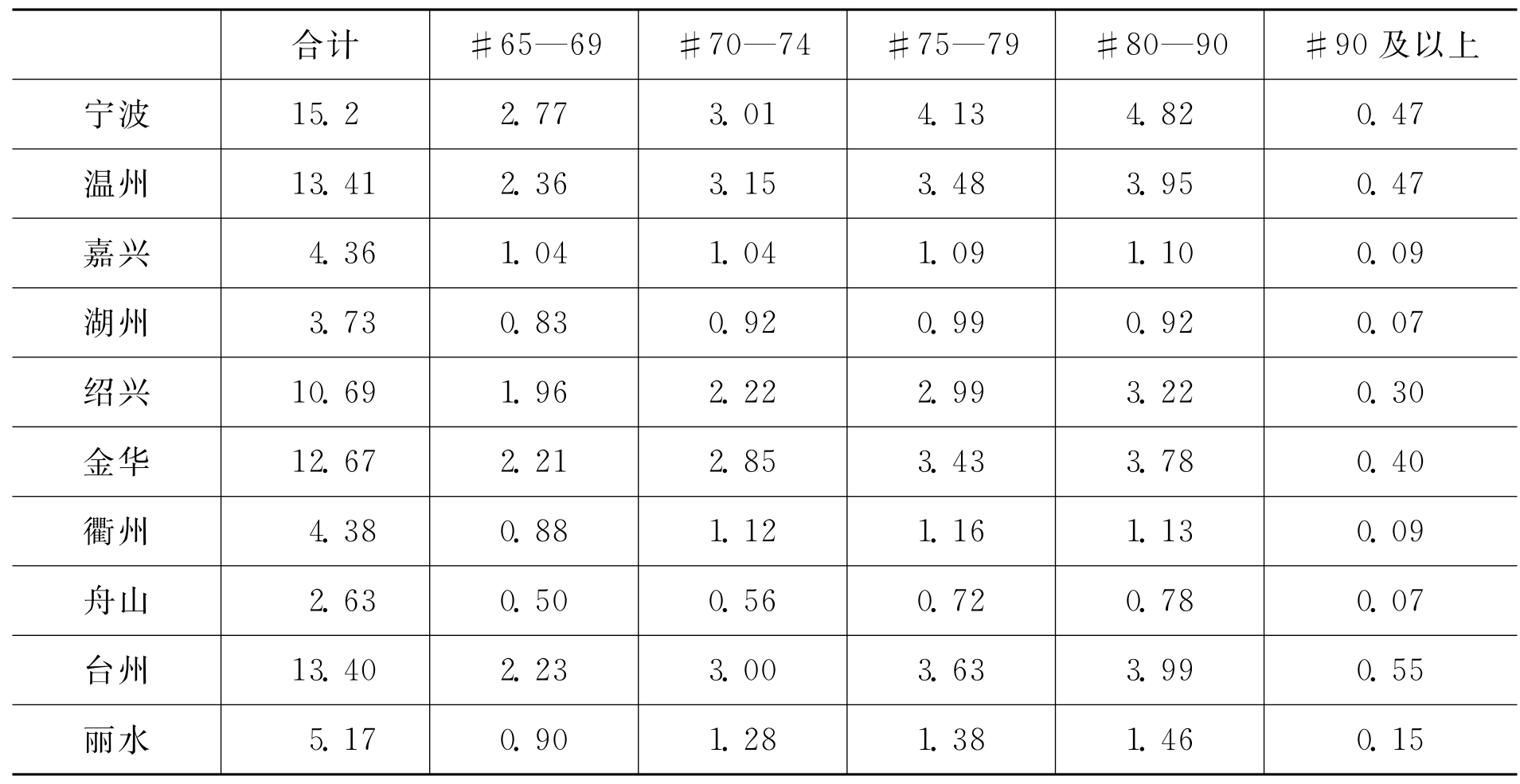

日益增多的独居老人、空巢老人、老人及留守儿童的养老和生活问题已成为当今社会亟须关注和解决的问题。据“六普”资料,全省有一个65岁及以上老人的户265.8万人,其中,单身老人户95.9万人(见表3.3),一个老年人与未成年的亲属户2.1万人;有两个65岁及以上老人的户116.2万人,其中,只有一对老夫妇的户74.1万人,一对老年人与未成年的亲属户1.87万人;有三个65岁及以上老人的户1.03万人,其中城市0.3万人、镇0.21万人、农村0.52万人。

表3.3 2010年浙江及11市65岁以上老人一人户情况

续表

资料来源:“六普”资料。

6.外来人口增多对民生改善提出更多更高的要求

据“六普”资料,浙江外来人口从2000年的368.9万人增加到2010年的1182.4万人,平均每年约增加81.4万人,约是浙江自然增长人口的3.3倍,每5个常住人口中就有1人以上来自省外。与2000年相比,省外流入人口的年龄结构出现了两个方面的显著变化:一是少年儿童人口逐步增多,2010年全省0—14岁的省外人口为112.8万人,是2000年19.6万人的5.8倍,比全部省外人口的增幅高250.2个百分点,占全部省外人口的比重达到9.5%,比2000年的5.3%提高4.2个百分点;二是中高年龄组劳动力快速增加,人口年龄结构逐步老化,2010年35—59岁的省外流入人口为421.8万人,占35.7%,比2000年提高20.7个百分点,进而推动省外流入人口的年龄中位数提高到28.9岁,比2000年提高3.3岁。分析其原因,从20世纪90年代后期起,浙江各级政府十分关注并着力解决好外来务工人口(农民工)的权益保障问题,特别是务工人员的工资福利、子女入学教育享受同等待遇等。而浙江各地教育资源相对较优,大部分市县又适宜生活居住,吸引了越来越多有一定经济条件的外来务工人员,将子女或父母移居浙江,一起在浙江工作、学习、生活。中高年龄组劳动力快速增加,一方面反映外来浙江年轻劳动力数量的减少,另一方面也可以推断部分外来务工人员扎根浙江稳定发展的趋势,对浙江的公共服务供给提出了更多更高的要求。如提高社会保障程度的难度也会随着人口基数增大而增加。

外来人口权益保障也是浙江民生工作的重点之一。近几年来,外来人口服务和权益保障取得了很大进展,但许多地方和部门的工作仍然不到位,外来人口生活、工作等存在问题的不少。有的地方和部门还在或明或暗地对外来人口一些歧视性待遇,公共资源和公共服务对外来人口覆盖不够,政府职能部门对外来人口的合法权益保护不够,外来人口在行使民主政治权利方面还面临很多障碍。在就业、居住、矛盾调处、教育培训、医疗卫生、计生服务、文化娱乐等方面还面临较多困难。外来人口参加社会保险、养老保险、医疗保险等跨区转移还有诸多不便和困难;外来人口子女在教育资源共享上还得不到完全的公平对待;一些用工单位和企业常以临时工、季节工为借口,不与外来务工人员签订劳动合同,即使签订合同,在劳动时间、工资待遇、劳保福利、社会保险、工伤处理等方面也有存在不合理的方面,甚至拖欠克扣务工人员工资等现象。全社会还没有真正形成尊重和善待外来务工人员的良好氛围。

7.加大了解决好社会关注的矛盾和问题的难度

浙江经济发展已达到上中等收入国家水平,随着工业化、城镇化、市场化、信息化和国际化程度全面提升,由于浙江外来人口的快速增长,人口总量不断增加,人口结构发生了新的变化,因此,由经济结构、社会结构和利益结构等调整所带来的一些普遍性矛盾和问题更加凸显。

据浙江省统计局的群众安全感调查,群众对当前公共安全总体反映较好,对社会治安状况评价较高,群众安全感满意率从2006年的94.77%上升到2011年的96.08%,连续六年超过九成,均高于同期全国平均水平,浙江被认为是最具安全感的省份之一。但“交通事故”“治安违法行为”“刑事犯罪”“公共秩序混乱”“火灾”是影响群众安全感的重要因素。2011年,认为“交通事故”是当前影响群众安全感的最主要问题,占38.0%;其次是“治安违法行为”,占15.2%;“刑事犯罪”“公共秩序混乱”“火灾”分别占12.1%、11.1%和6.6%。随着私家车的迅猛增长,大量新手上路,以及违章驾驶等,交通事故频发,“交通事故”一直以来都是影响群众安全感的最主要问题。2011年,浙江共发生道路交通事故20176起,造成5235人死亡,21260人受伤,占了全国的近1/12,这死伤当中相当部分是外来人口,或是由于他(她)们的生活习惯不同,或是他(她)们骑车、搭车不当等。人民生命和财产安全受到一定程度的威胁。调查结果显示,群众认为“入室盗窃犯罪现象”等10种常见的违法犯罪现象,与2010年相比均有不同程度的上升。在全部被调查者中,同时有6.6%的被调查者反映近一年来遭受过不法侵害,其中受到一次侵害的占80.2%,受到二次侵害的占14.3%,受到三次及三次以上侵害的占5.5%。在这些侵害事件中,以“入室盗窃”“自行车被盗窃”和“被扒窃”等偷盗犯罪居多,分别占34.3%、29.4%和13.8%,这类偷盗犯罪与外来流动人口的大量存在也有着密切的关系。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。