外部性与过度生育——关于过剩人口成因的制度分析

李小平

一个群体中人人从自己的最大利益或效用出发,却往往会导致对人人都不利的结果,这是人类社会中常见的一种悖论。在人口与生育方面人类也常常陷入这种悖论:每一个家庭追求理想孩子规模的举措导致了宏观人口规模远远偏离理想的数量,并由此造成了许多不利甚至是灾难住的结果。古往今来,对人口过剩问题已多有论述和分析。笔者在此基础上,试图以外部性为一条主线,来说明人口过剩的根源在于存在着导致形成过度生育的种种外部性,而这些外部性的广泛存在,在很大程度上是制度安排或政策不当造成的。因此,为了抑制过度生育,就必须尽量改变有关的制度安排。而若欲快速降低生育率,直接针对生育数量进行奖罚是不可缺少的最为奏效的手段。

—、与人口和生育分析有关的外部性

(一)经济学中的外部性概念

在经济学中,外部性是指一个经济主体的活动对另一个主体的影响并不能通过市场运作而在交易中得以反映的那一部分。其结果是使另一个主体受益或受损。笔者把这一概念加以扩展,将任何一个主体之行为或制度安排对其他主体所产生的非目的性影响,都视为外部效应。

市场或有效的制度并非无处不在,也并非总是有效运转,从而外部性尤其是外部负效应比比皆是。由于成本的外部化,供给规模就会比在承担这些外部成本的情况下要大。例如,造纸厂如果必须排放净水,部分资金就需用于处理污水,可用于生产的资金就相应减少,纸张产量和利润必然相应降低。这表明,在无外部成本时,经济主体在享有各种社会扣除后其活动的所有收益时,必然承担其活动所产生的所有成本。但若存在外部性成本,经济主体的行为所产生的成本和收益就失去了对称性,并可能使资源配置形成扭曲。“两种再生产”的道理与此相同。有限的资源要在发展经济和养育新增人口两者之间配置,而人均福利最大化的目标客观上要求与之最相适应的人口增长(或负增长),过多或过少的人口增长都会阻碍物质生活的改善。

外部性大量存在的原因大致可归于制度安排、谈判与履约成本、得失对比困难、缺乏明确认识等。

(二)与人口和生育分析有关的外部性

与人口和生育分析有关的外部性包括但不限于生育成本的外部性。本文从三个角度来讨论与人口和生育分析有关的外部性:

1.生育的外部效应。生育的外部效应主要指由于生育孩子而造成的外部成本或收益。这是以育龄夫妇为主体来考察生育对社会的影响。这种角度的着眼点是外部性的作用对象和影响程序问题。

2.主体行为对于生育的外部效应。本文所指的主体行为主要指来自方方面面的制度安排,同时也包括一些由其他社会力量所形成的行为规范。如果这些制度或规范导致了非目的性的生育效应,即对生育的影响是一种“副产品”,其作用就可称为外部生育效应。该角度的着眼点是具有生育效应的主体源及外部效应的程度问题。

3.相对外部成本。相对外部成本在本文中指由于生育水平未能适时调整而使社会潜在人均福利未能得以充分实现这样一种机会损失,它是与生育的实际成本无关的无形成本。

二、生育的外部成本与外部收益

在一份研究报告中,西方人口学者曾将生育的外部性归纳为几个方面(Working Group on Population and Development,1986):①在存在公共资源的情况下,人口增长可能导致拥挤效应或资源过速的退化。②对教育的公共补贴或社会保障使生育既可能导致社会净成本也可能造成社会净收益,具体取决于税收制度、贴现率及一个孩子一生预期收入情况。类似的公共基础设施的提供也使生育既可能导致外部净成本,也可能导致外部净收益,具体情况取决于公共基础设施是处于拥挤状态还是处于仍具规模效益的状态。③人口增长通常倾向于使土地和资本拥有者受益,工薪阶层受损。④父母在生育数量上的决策并非总是从其孩子的最大利益出发,特别是当父母低估了社会变动的速度和结果对其孩子一生之影响时。该报告认为,在大多数发展中国家,上述各种效应往往倾向于使生育导致外部净成本。此外,育龄夫妇其中一方以及大家庭中孩子之外的其他成员也可能受外部性影响。以下笔者分家庭内和家庭外两部分,对生育的外部性问题进行一些分析。

(一)生育对家庭成员的负效应

在任何家庭中,增量孩子总是或多或少地对其他家庭成员产生一定的负效应。如人均居住面积减少、生活水准降低、缺钱而无力升学、承担照顾后续孩子的责任等。虽然某些孩子也可能对父母以外的其他家庭成员带来收益甚至净收益,但这种情况恐怕并非普遍现象。即便对于有些父母来说,养育孩子也是“赔本”的,生养孩子的目的不过是为了实现精神上的需求。但如果新增孩子不符合夫妻中某一方的愿望,那么新增孩子对该方同样具有净的负效应,表现为用于自身费用的减少、闲暇的损失、各种机会成本的增加、精神上的负担等。当然,在父母双方都有意选择生育某一孩子时,也同样会有这些成本,但因有意识的投入-产出选择所承担的成本不属于外部性的范畴。在传统社会中,由于生育决策权通常掌握在男方手中,女方往往是外部负效应的承受者。

(二)生育对社会的外部成本

这种成本指由政府或社会所承担的直接费用和其他实际损失,其实现途径有三:一是由于无准入限制的公共资源或公共设施的存在所导致的外部成本;二是通过就业造成的外部成本;三是由于具体制度安排所形成的外部成本。

1.公共资源与外部性成本。凡是使人口继续增长的边际增量孩子的出生,必然使自然资源总量和人均自然与公共资源占有水平下降,并造成一系列环境问题。就全球范围看,人口压力已导致了严重的环境和经济后果:①人均粮食增长困难。植被破坏导致每年失去250亿吨表层土,加上污染和土壤退化,造成每年粮食相对减产140亿公斤,相当于每年新增投资所获粮食增量的一半。由于人口增长和环境恶化,粮食问题越来越不容乐观。1950~1984年,全球粮食和人口年均增长分别为2.9%和2.0%。但1985~1992年,粮食增长速度却大大降低。1996年收成只比1985年增长了9.1%,而同期人口则增长了19%,致使人均粮食产量下降了近9%(Brownetal.,1992、1993、1997)。②每年失去15万平方公里的热带湿地森林,造成一些地区木材资源耗竭、物种减少、涵储水源能力降低、气候失衡等重大损失(Myers,1993)。③每年使6万平方公里土地沙漠化,造成农业生产年损失420亿美元,并威胁到8.5亿人的生计(Chou&Dregne,1993)。④贫困问题加剧。20世纪从80年代起,贫困人口有增无减。90年代初全球有12亿人生活在绝对贫困之中,其中8亿人长期营养不良,4亿人处于半饥饿状态。由于人口仍将持续增长,改善这种状况的希望十分渺茫(World Bank,1992)。在许多方面,这些贫困人口所造成的环境问题几乎等于发展中国家其他人口所造成的环境问题之总和。他们是伐木毁林、使草原沙化和开垦坡地的主力军,也是生育率最高的,这既是贫困的结果,反过来又因压迫环境而成为加剧贫困的原因(Mink,1991)。⑤缺水严重。90年代初全球已有5亿人长期缺水。预计到2025年,仅由于人口增长因素导致的长期缺水人口就将达到30亿(Falkenmark&Suprapto,1992)。

环境恶化最终要表现为国民收入的相对降低。在90年代前后,由于环境的恶化,每年损失西欧和北美相当于4%的国民生产总值;东欧各国和前苏联在6%~10%之间;发展中国家差别较大,但不少在12%~18%之间。实际上,几乎所有国家,不论发达还是发展中国家,在依赖本国环境资源来维持其人口生存或发展方面都面临着某些困境(Pearce&Atkinson,1992)。

人口对环境的压力也是日益困扰着中国的重大问题。中国在战国时期(公元前476年~公元前221年)森林覆盖率为42.9%,目前为12.98%。人均只有0.11公顷,与世界人均0.93公顷和美国人均12.2公顷成天壤之别(Gu&Li,1994)。人均耕地更是少得可怜。水土流失、沙化蔓延、污染泛滥、用水短缺、洪灾旱灾交替,这就是人口不断增长使中国人所付出的环境代价。

2.就业与外部成本。超过真实劳动力需求的增量就业者的工资就是其给原有就业者造成的损失。以印度为例,1956~1984年劳动力增长对人均实际工资水平的影响,全国为-0.276,北方为-0.333(Jolly&Tor-rey,1993)。印度此间劳动力增长了1倍,实际工资相对降低了27.6%。这正是那些生育高胎次孩子的父母给社会造成的外部性成本。

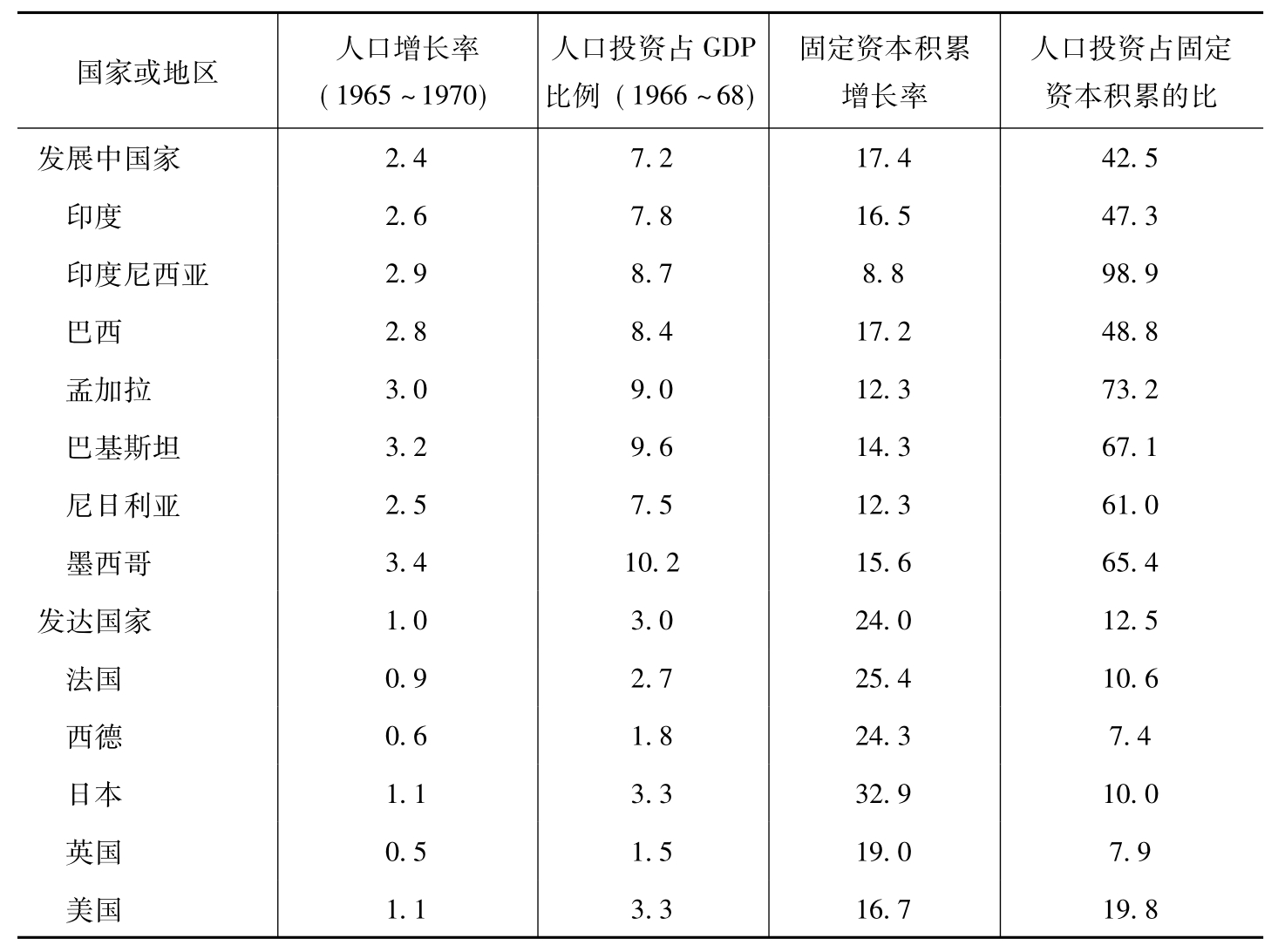

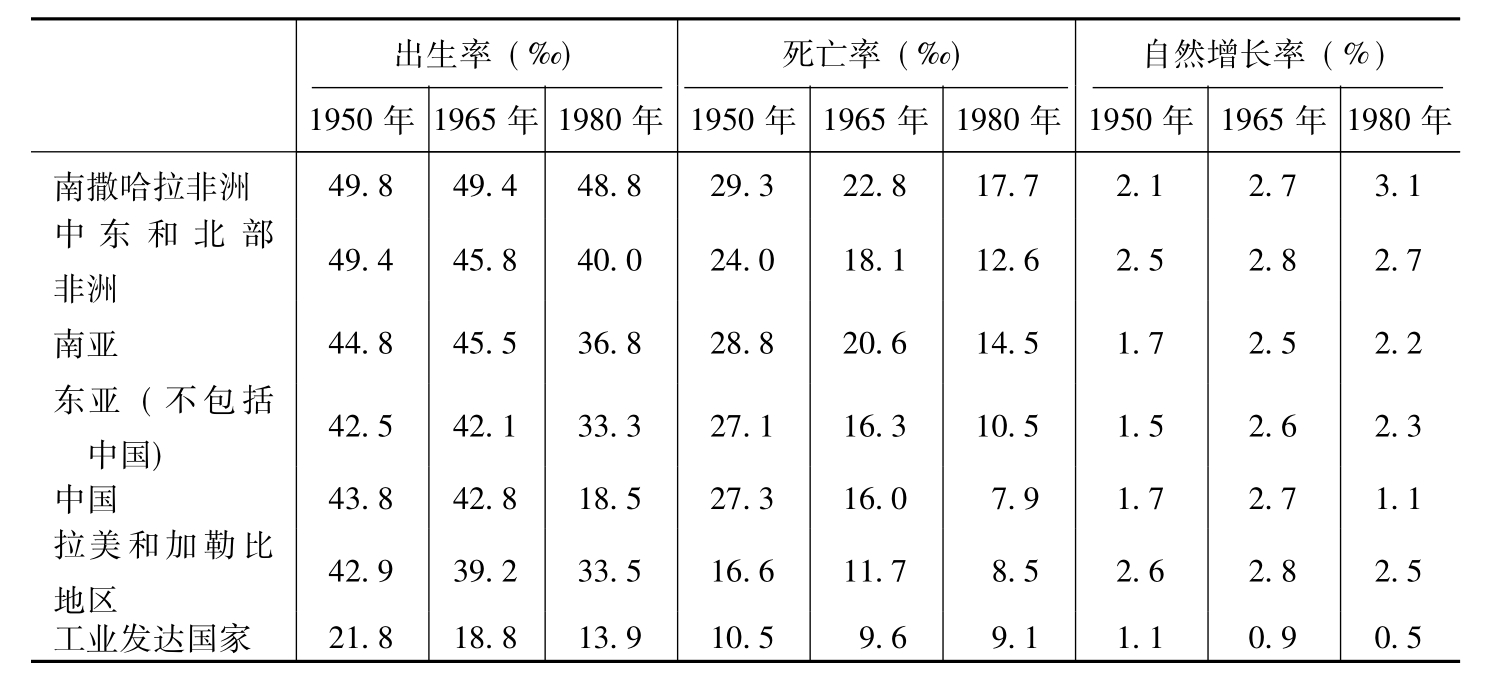

人口投资可反映人口增长对人均福利改善的副作用。人口投资指资本积累中用于维持人均收入不降所需的比例。比例越低,人均资本积累增长就越快,劳动生产率和人均收入也就增长越快。对比发达和发展中国家的人口投资情况(见表1),就不难理解人口增长对人均收入的负面影响。

人口增长和劳动力过剩对人口投资的压力将是长期的。中国劳动力过剩是人人都有切身体会的,估计在25%~30%之间(蔡昉,1996),绝对数相当于1.4亿~1.7亿劳动力。发展中国家90年代初的20多亿劳动力中,至少有1/3处于失业、半失业或严重就业时间不足状态,这部分人数超过了发达国家劳动力的总和。到2025年,发展中国家劳动力将远超过30亿(World Bank,1990),仅为这期间新增加的劳动力,每年就需提供4000万个就业机会。而即便在美国这个GDP等于全部发展中国家一半的国度,依然常常为每年提供200万个就业岗位而感到头痛(Purcell,1993),发展中国家的就业压力就可想而知了。

3.制度安排与外部成本。如果说前两种外部成本具有强加于社会的色彩,那么有些外部成本却是因制度安排而“拱手相让”的。凡是与生育和孩子挂钩或与家庭人数挂钩时应摊到孩子身上的公共支出都属于此类。例如:免费入托、免费或减费教育或培训、公费免疫和公共医疗、公共设施的半价或免票等;孕妇产假及所保持的工资;按人口数或孩子数予以生活补贴;根据人口或孩子数增加住房面积或住房补贴;根据人口数量分配土地;短缺物资按人头配给等。无论在发达国家还是发展中国家,这类制度安排都为数不少。根据刘铮(1982)的研究,20世纪80年代初在中国城市、乡镇和农村将一个孩子培养到16岁的全部直接花费中,国家或集体支出所占比例分别为32%、20%和27%。而对那些继续升学的孩子来说,公共支出的比例更高。其他发展中国家孩子成本中公共支出比例不详,但占主要部分的公共教育支出占GNP的比例(1.5%~7%,但大多在2%~4%之间)并不亚于中国(1980年为2.53%,1995年为2.08%)。由此可推算孩子成本中公共总支出的比例也会相当可观。

表1 人口投资占全部固定资产投资的比例%

注:增量资本投入—产出比为3.0,这是联合国对18个发展中国家1965~1968年情况进行计算得出的平均数。

资料来源:Timothy Kingeta1(1974).Population Policies and Economic Development:A World Bank staff report.The Johns Hopkins University Press:pp29.

(三)生育的外部性收益

生育的外部收益指孩子为育龄夫妇以外的其他人或社会带来的利益或提供的服务。孩子在其一生中所从事的义务劳动、社区服务、义务服兵役和在其他公益事业方面的贡献以及对家庭其他成员经济上的支持都属于此类。此外,童工的存在使得雇主可以在等量收入的情况下支付相对较低的工资,使雇主获得外部性收益。以上这些外部正效应一般都是微不足道的。生育可能导致的最大外部正效应,是在劳动力短缺的情况下,通过提供新增劳动力,使社会一方面可以扩大某些领域的生产数量,另一方面又可以不断强化分工和拓展新的生产领域,从而提高社会财富增长速度和人均福利水平。其原理在于,在劳动力短缺的情况下,生产总规模那一点上的平均成本高于边际成本,因此随着劳动要素的追加和生产规模的扩大,平均生产成本相应下降,人均产出因此相应提高。但第二次世界大战后,很少有发展中国家处于劳动力不足的状态。

关于人口增长总体上对人均收入的影响,胡鞍钢(1999)定量分析的结论是:1979~1994年间,人口增长率若比实际每降低1个千分点,人均GDP就可提高0.36~0.59个百分点。此间人口增长了300‰(增量为2.35亿),那么根据这一结果计算,如果人口在此期间增长为零,人均收入就可增加108%~177%。这一比例显得很高,但若考虑到在资源约束下,许多投入的边际收益递减性质,这个结论并不是很令人惊奇的。

三、制度安排对于生育的外部性效应

在所有影响生育数量的外部因素中,一类属于目的性因素,即这些因素是被有意识用以调节生育数量的。另一类属于非目的性因素。笔者将后者对生育的影响称为外部性生育效应。本文只讨论由于制度因素所形成的外部性,对于无法直接归属于主体或制度的影响因素,如社会经济的发展、死亡率的降低、教育程度的提高、城镇化等这些已有定论的降低生育的因素,不作为讨论内容。

(一)制度安排对于生育的外部正效应

具有生育效应的制度性安排,可以分为经济和非经济两类。

1.具有生育效应的经济性制度安排。所有导致家庭实际或相对收入增加的制度安排都属于具有生育正效应的因素。这并非指每种因素都会导致每个家庭多生孩子,而是指其属于足以刺激多生育的集合变量中的一个分量。

除了以上所列举的与孩子有关的公共支出外,另外还有一些不与孩子挂钩的增加家庭实际收入的制度安排,如低收入或贫困补贴;失业救济;免费住房或低价房租;育龄夫妇的公费医疗;行业或部门优惠政策(如铁路职工免票)等。无论发达还是发展中国家,这类制度安排也都为数不少。当期望孩子对于夫妇属于常态“消费品”的情况下,即生育具有收入正弹性时,这种来自外部的收益超过一定水平时,就会导致生育数量的增加。

2.具有生育效应的非经济性制度安排。任何不具有直接经济性质的制度性安排或举措,如果它导致了非目的性的生育效果,其对生育的影响就可视为一种外部性效应。非经济性的制度安排系指其并不直接“抽取”或“给付”物质利益,而并非指其不会造成经济性后果。有时,正是这些潜在的经济后果影响着生育决策。

非经济性的制度措施至少包括:①禁止堕胎。当堕胎为非法时,育龄夫妇就可能被迫接受非意愿生育。②禁止避孕药具的生产和进口。它使避孕的物质和精神成本大大增加。物质成本表现为黑市避孕药具(如果存在的话)的价格太高;精神成本表现为传统避孕方法的费事和不便。在这种情况下,任其自然的倾向就容易占上风。例如,罗马尼亚(虽然是目的性的,但可以说明问题)1950、1960、1966年的出生率分别为26.2‰、19.1‰、14.3‰。为了提高生育率,政府于1966年对离婚、堕胎和避孕突然采取了严厉的控制。结果次年出生率增加到27.4‰,尤其是第一个月,出生率比上一年同期提高了200%(显然主要是禁止堕胎的结果)。以后5年的出生率分别为26.7‰、23.3‰、21.1‰、19.5‰、18.8‰。下降的原因主要是人们逐渐找到了其他渠道来获取避孕药具和堕胎(Berelson,1974)。罗马尼亚对生育的经济剌激是属于最低层次的(Besemeres,1980),由此可见这两项措施的效果。③限制妇女就业。一项对亚洲11个国家的研究表明,20世纪90年代初期,无工作、从事家庭经营或自我雇用、受雇他人的妇女平均婚内总和生育率分别为8.1,7.8和7.4(Leete&Alam,1993)。在一些社会主义国家,工作与不工作妇女生育孩数的差别更加明显。匈牙利1970年为1.6与2.26,原捷克斯洛伐克1961年为1.72与2.03,古巴农村1971年为3.98与4.50(Bodro-va&Anker,1985)。④一些非正规性的准制度安排。如新娘陪送嫁妆习俗、族规及一些宗教的禁忌或教义等。在印度等国家,新娘须陪送嫁妆这种习俗促使家庭追求生儿子,特别是女儿比例多的父母被迫追求生儿子以弥补嫁妆损失(Tobias,1998)。印度学者们认为,如果这种习俗被有效的根绝,人口增长将会有所下降。

此外,或许还有其他许多因素对生育的效应都可从外部性的角度来理解。实际上,就某一主体角度所言的外部因素,从其他主体看,就是对该主体的外部性效应。经济与社会的各种变化在许多方面既是各种主体行为的结果,同时也改变着各种主体的行为。将影响生育的许多外部因素从主体行为的外部性效应来理解,有助于制定更为有的放矢的人口政策。比如,经济增长经常被作为分析生育变动的一个影响变量。但是,同样的经济增长在不同的生产和分配制度下,对生育的影响将会有一定的甚至很大的差别。“人民公社”和“分田到户”两种制度安排显然使孩子成本外部化的程度大大不同,从而对生育的影响也会不同。因此,从调节生育的角度看,分析不同生产与分配制度和分配结果对不同家庭在生育方面具有什么样的影响,比一般性地分析人均收入与生育水平的关系更具有政策方面的意义。而这种分析,借助外部性这一概念就会更加清晰。中国的生育控制取得了巨大的成就,除了生育率自然下降的趋势外,最重要的原因就是通过许多制度方面的变革和创新(包括直接的奖罚),不断减少或消除生育的外部成本。

(二)制度安排对于生育的外部负效应

这类因素也分为经济和非经济两类,但主要起作用的是经济因素或起经济作用的因素。这些因素通过增加家庭养育孩子的成本、减少孩子为父母提供的收益、直接调节家庭总收支等来减少生育。而提高法定龄婚(非目的性)和导致夫妇长期两地分居的户籍制度与就业安排等可归属于减少生育的非经济因素。以下我们列举一些主要的具有生育负效应的因素。

1.强制性教育和禁止雇用童工。这类因素从两方面起作用。一是有可能增加由家庭支出的教育成本;二是由于在校学习和不得受雇,消除或减少了未成年子女为家庭提供劳务或增加收入的可能性。另外,由于教育程度本身与生育具有负相关关系,因此强制教育还会使这些孩子本身减少生育。这种强制教育尤其可以减少低水平经营的农业家庭的生育数量,且在家庭有能力承担教育费用的情况下,家庭承担教育费用比例越高,效果越大。就受教育者本人而言,对女孩的强制教育对减少生育的效果更大。许多研究表明,女性的受教育程度与生育负相关的程度大于男性。

2.农村劳动力市场的发展和专业化服务的完善。劳动力市场的发展可以使家庭生产所需劳动力由外部提供。只要雇用劳力比通过养育孩子提供劳力合算,就有可能减少某些家庭的过多生育。专业化服务指用现代农业机械为家庭经营提供服务供给(如机耕队)。这种服务的高效率常常可比直接雇用劳动力的费用低,从而也可使某些家庭减少追求内部劳动力供给的冲动。倘若这类服务由国家免费提供,其减少生育的效果会更佳。

3.产权制度的硬化和公共资源利用约束的强化。由于公共资源的普遍存在导致“白搭车”,从而造成过多生育,反过来,一切有利于减少“白搭车”的制度安排均会对生育具有负效应。如将某些公共土地、山林、草场等分配到户;对未分配到户的某些公共自然资源划为禁区或实行使用者个人付费制度;将某些福利性供给变为商业性的供给(如住房、交通等)。这些措施既使家庭收入缩水,又使孩子的直接费用上升,从而有助于减少生育。

4.节育药具与服务的便利化与免费化。节育药物与器具以及各类服务的便利化与安全化,可以使夫妇消除因避孕或堕胎所导致的各种不便和基于健康考虑的不安全感,从而促进其普及化。但如果按市场价格提供,成本可能太高。80年代初,各发展中国家居民通过市场获得的各种避孕方法平均年费用从22.76美元到42.09美元不等。个别方法达150美元。不同避孕方法所需年费用占人均收入的比例各国差异较大,从0.3%到19.8%不等,不过大多数国家在2%~5%之间(Bulatao&Lee,1983)。如果需由家庭自己全部支付,部分低收入家庭在生育上就可能采取任其自然的态度。因此,便利的服务与免收费这种制度性安排,将会减少平均生育数量。

5.养老保障与服务的社会化。养儿防老是人类社会在一定发展阶段的客观要求。家庭养老的制度安排在一定历史阶段是符合经济原则的,因为在实物经济占主导地位的农业社会,由社会负责全面养老的制度成本太高。但在货币经济和银行系统发展到一定程度时,养老的物质来源实行社会化安排的制度成本大大降低。从理论上讲,在同样的社会经济发展水平下,那些社会养老普及程度较高的国家,平均生育水平应该相对较低。其原因在于,养老资金的提取相对降低了家庭即期收入,使得“养儿”的资金相对减少;另一方面,由于老年有了经济保障(还须加上社会化服务照料),使得养老不再需要养儿。实际上,只要一个家庭有能力自我积累足够的养老所需货币资金,“养儿防老”的动机本身就会弱化。不过,即便如此,在全社会特别是在农村实行强制性社会养老保障资金提取的制度安排,仍然具有减少生育的效能,因为这种强制措施抑制了一些家庭在存钱养老还是多生儿养老的替代选择。

总之,一切并非以调控生育为目的的制度安排,只要对生育产生促进或抑制作用,都可以视为对生育具有外部性作用的因素。所有直接针对生育所采取的各种制度安排或奖惩措施,不在其列。不过,一旦政府或社会组织意识到制度安排对生育所产生的外部性效果,就可能有意识地改变制度安排来消除或减少其对生育的影响。这在实质上又成为具有奖惩性质的控制生育的措施。但在一定的条件下,并非一切具有生育效应的制度安排都可以随时予以改变或应予取消。因此,直接针对生育数量进行奖罚对强化控制生育成效总是必要的。

四、相对外部性成本

笔者认为,现代化与人口关系方面有两种矛盾的趋势,一是现代化过程不断加速创造着用资本代替人力的物质条件;二是现代化逐渐积累着养活更多人口的物质潜能。对发展中国家来说,由于现代化具有相当程度的外生性质,其速度就具有比内生现代化更快的趋势。在这些趋势下,发展中国家就面临两种前景。一种是人口增长追逐食物和财富增长的潜能,形成长期低劳动生产率、低收入水平和劣质环境的生活方式;另一种是生育变动迅速适应资本替代人力的潜能,形成高劳动生产率、高质量和优质环境的生活方式。在这两种可能性下,导致第一种结果的生育水平与实现第二种结果之最佳状态所应有的生育水平之差,就是过度生育水平。而两种生活水准的差别,就是生育高胎次孩子的父母给社会造成的相对外部成本。

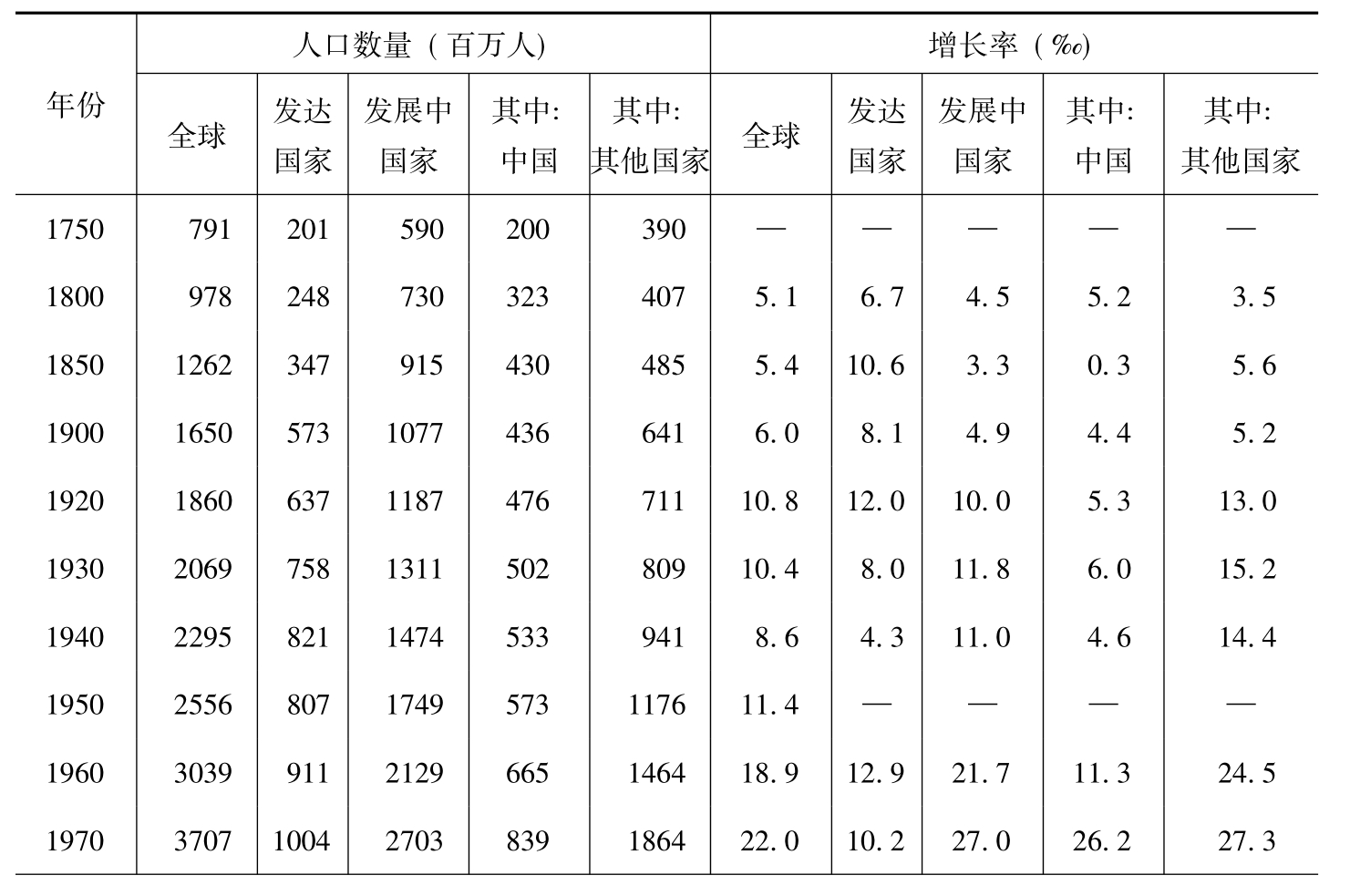

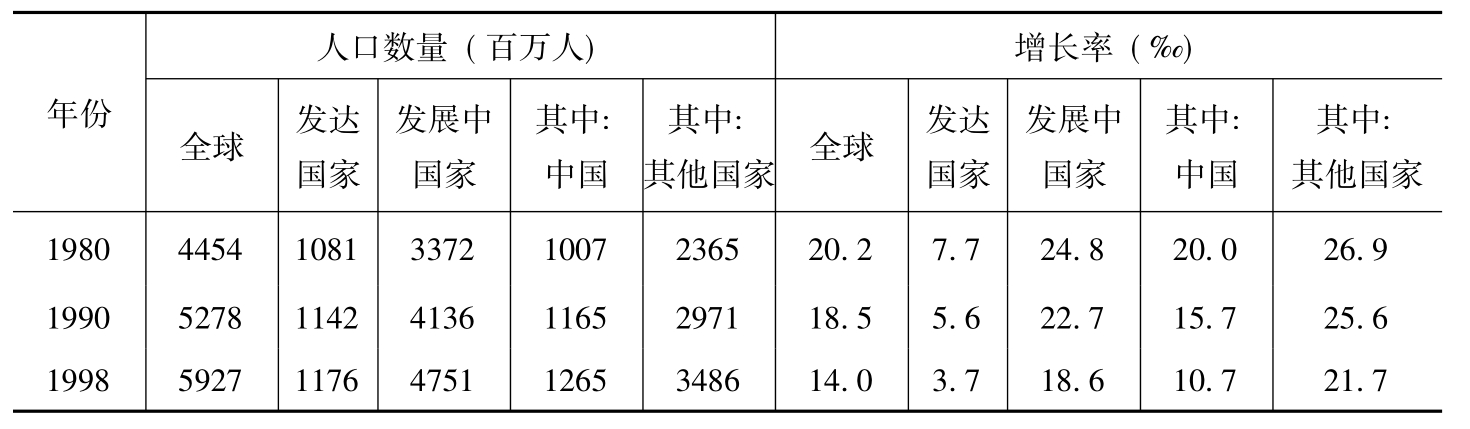

(一)外部性与发展中国家人口的快速增长

在上述两种前景中,很少有几个发展中国家抓住了有利机遇,相反,大多数国家都走上了人口追逐食物增长的道路,特别是在第二次世界大战后,人口增长速度创下了史无前例的记录(见表2)。在笔者看来,这反映了发展中国家“市场”长期在“两种再生产”上的失灵,同时也意味着政府干预生育的必要性。

发展中国家人口的迅速增长,在相当大的程度上属于来自发达国家的一种外部性效应。因为这主要是从发达国家引进医疗卫生技术和农业增产技术的结果。前者大大降低了死亡率和提高了人均寿命,后者提供了食物增长的潜能。如果发展中国家全部靠自身发展这些技术,人口肯定不会增长如此之快。不过这种外部性只是相对于一定生育政策的结果,而并非注定的命运。另外,从逻辑上讲,这些因素并不一定具有直接刺激生育的效应,而更多的是通过寿命提高、死亡率降低而直接作用于人口总量的变动(见表3)。

(二)现代化替代人力的潜能与生育的相对外部成本

现代化过程的一个重要结果是生产工具不断进步和自动化程度不断提高。这一结果具有极大地挤压劳动就业的潜能。在农业领域,这一潜能尤其巨大。英国工业革命时期的“圈地”运动和机器排挤劳工所造成的工农悲惨命运充分说明了这一点。好在当时可以大量殖民和向外掠夺财富,从而缓解了欧洲工业革命所造成的人口和就业压力。发展中国家现代化的外生特点无疑具有更迅速以机器替代人力的能力。但正如斯图尔特所强调的那样,先进的技术通常对发展中国家是致命的,它导致当地资源利用的扭曲,其中最要害的是大量的失业(Stewart,1979)。不过,恰恰是人口的增长成为发展中国家技术进步和福利改善最致命的障碍。且不说高度先进的技术,仅仅是农业上的一些普通机械替代人力的潜力就非常可观。以印度为例,20世纪70年代初,50英亩(303.5亩)耕地如用人力耕种,每年至少需要14个专门劳力,在播种、除草和收获季节则至少20人。而在有拖拉机等设备的家庭,只需三个人经营:父亲、一个儿子和一个雇员(Mamdani,1972)。但到80年代后期,印度农业家庭平均只有1.7公顷耕地,近3/5的家庭少于1公顷(15亩),根本无力也不必采用机器。包括中国在内的许多发展中国家限制土地向少数人手中集中,就是人口过剩条件下的一种政策反映。

五、外部性与过度生育模型

以下笔者用三个模型来表述外部性与过度生育的关系。其中,第一和第三个模型为笔者自建,第二个是对广义消费者均衡模型的应用。

(一)外部净成本与宏观过度生育模型

外部净成本可分为两大类,一是实际发生的有形成本,包括公共支出、工资水平下降和环境损失等;二是相对成本,即有利于提高生活水准的潜在外部性收益被高生育所吞食的部分。这两部分成本越高,过度生育就越严重。

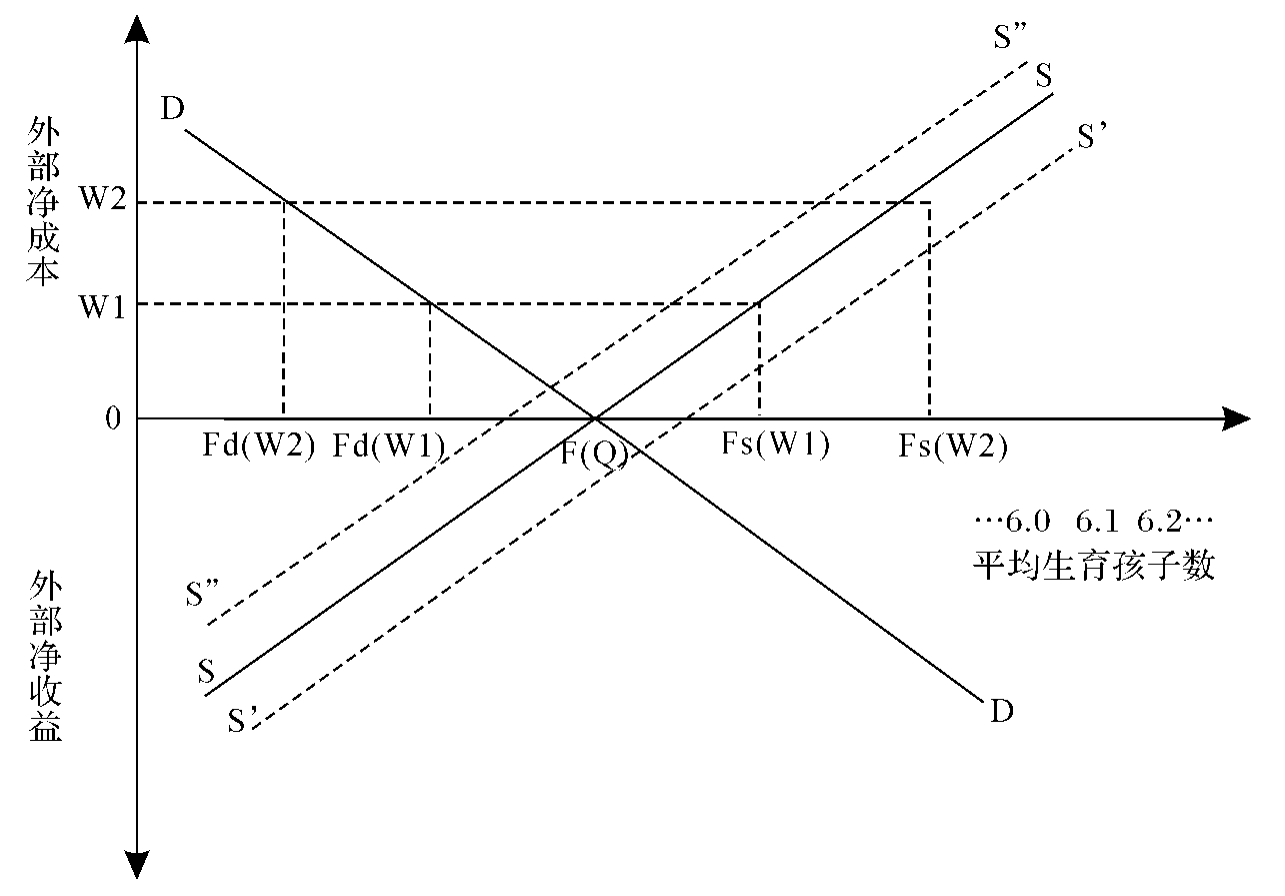

在图1中,SS代表平均生育孩子数(供给曲线),表明平均生育孩子数随外部净成本的增加而递增,随外部净收益的增加递减。DD代表从社会角度看最理想的平均生育孩子数(需求曲线),它随外部净成本的增加递减,随外部净收益的增加递增。Fe(0)点为最佳平均生育数量,表示外部净成本等于零且所有与孩子成本无关的各项制度安排总起来的生育效应也为零时,需求与供给处于理想的均衡状态。S’S’和S”S”分别表示当与孩子成本无关的各种制度安排总起来具有净的生育正效应和负效应时,生育数量与“自然生育环境”下(外部净成本为零)的生育数量〔Fe(0)点〕相偏离。

图1 外部性与过度生育关系模型

表2 发达国家与发展中国家人口增长情况

续表

注:由于资料来源不同,在年代衔接上有一定差别,故分开处理。

资料来源:(1) 1940年及以前的数字: T.Paul Schultz(1981),Economics of Population,Addison-Wesley Publishing Company,Reading,Massachusetts: pp36.(2) 1950年及以后数字(增长率根据绝对数计算而得): U.S.Bureau of the Census(1999),Report WP/98,World Population Profile: 1998.U.S.Government Printing Ofrice,Washington,DC: A—3.

表3 全球不同区域人口出生率、死亡率和自然增长率

资料来源: World Bank: World Development Report1984,figure 4.2,pp64.

当外部有形成本平均每个孩子为W1时,需求为Fd(W1),供给为Fs(W1),两者之差就是有形成本为W1时的过度生育水平。其中,Fs(W1) Fe(0)表示有形成本从W0到W1时供给的增长幅度; Fd(W1) Fe(0)表示有形成本由W0到W1时需求的减少幅度。如果另外还存在无形成本(W1W2)时,那么两种成本之和就会使需求降到Fd(W2),供给则上升到Fs(W2),过度生育情况就更为严重。生育供给之所以随外部净成本递增,原因在于,随着外部性成本的上升,家庭养育孩子所需费用的绝对数和相对数相应降低,这就使得越来越多的家庭某一边际期望孩子的期望“净收益”由原来的负值变为正值,从而就会有越来越多的家庭增加生育。中国为了控制超生,通过各种措施有效地减少了生育的外部成本,但如果有一天放弃这些措施,生育的外部成本就会回升,平均生育孩子数无疑会大大反弹。

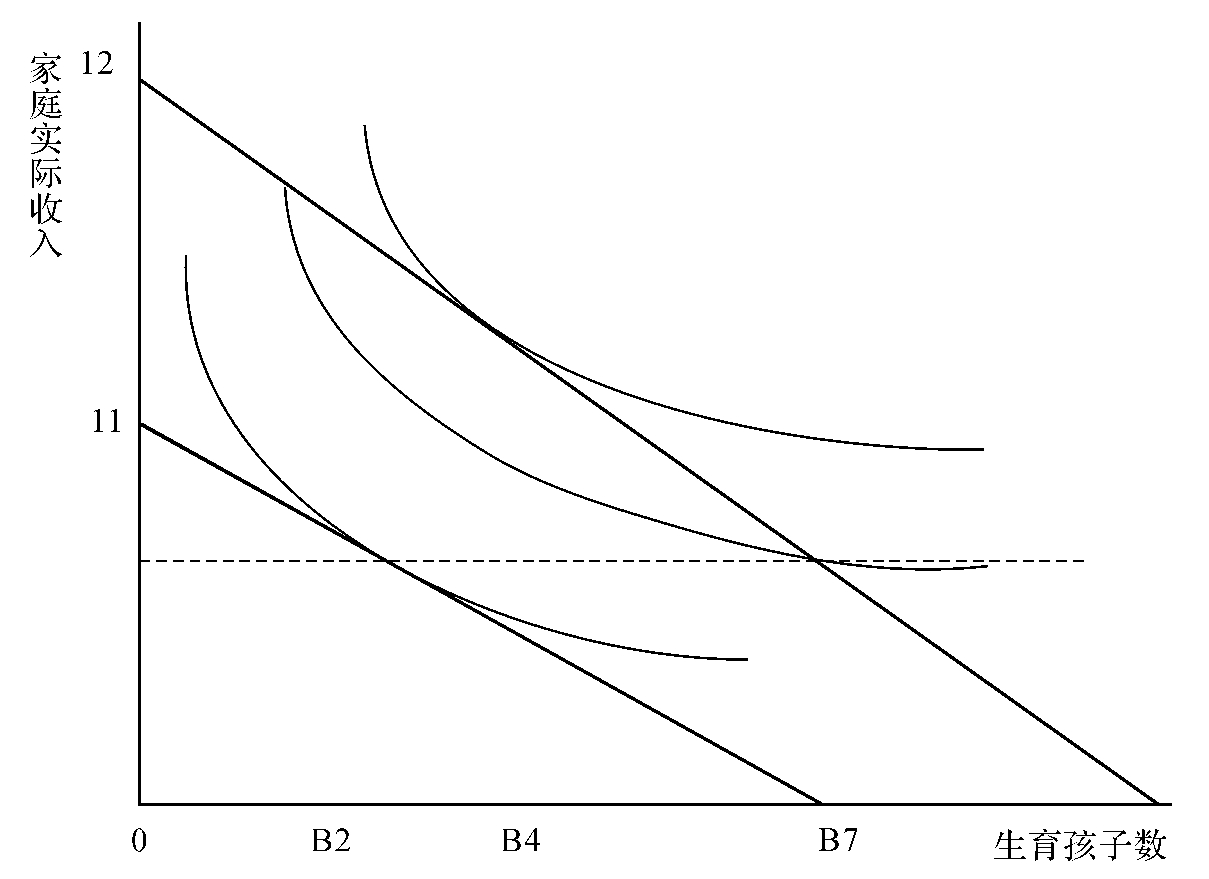

(二)公共支出成本与过度生育的微观模型

直接公共支出对生育的影响可用广义消费者均衡模型来描述。在图2中,B2表示在育龄夫妇终生收入为I1且每个孩子的全部费用均由家庭支付时,家庭的广义消费者均衡(即效用最大化所要求的收入配置)导致生育2个孩子。B7表示当存在着对家庭的公共支出(总量为I1I2)但却全部用于孩子身上时,广义消费者均衡的结果是生育7个孩子。B4表示当等量公共支出由全部用于孩子改为给予家庭并不限制用于谁时,广义消费者均衡的结果是生育4个孩子。对家庭等量的公共支出由于使用限制不同而形成不同生育数量的原因,在于父母本身的消费也是具有收入弹性的。当等量的公共支出只能用于孩子时,收入的消费弹性效应就全部“弹”到生育孩子上去了。

须要强调,当均衡点为2个孩子时,虽然孩子没有花费任何公共支出,但仍可能造成了外部环境成本和就业成本。但是,无论是什么样的外部成本,在制定生育决策时,育龄夫妇一般是不会将其计入家庭成本之内的。即便他们知道多生育对社会不利,但由于每个家庭对其他家庭的生育无力控制,它就只能按自己的投入产出关系来进行生育决策。每个根据自己家庭内外各种状况决定生育7个孩子的父母,他们很可能都认为这个社会家家2个孩子最好。但他们又知道,如果自己生育2个而别人生育7个,自己就吃亏了。况且他们也知道自己多生5个孩子所造成的全社会人均损失,平摊到他们自己家庭上几乎等于零。在个人利益和社会利益冲突面前,人们通常具有按个人利益行事的冲动,至少在没有明确道德界限的地方,确实往往如此,生育行为自然也不例外。世界银行也阐述了类似的观点:“除非确信其他人会以有利于全体利益的方式行事(即便这并不意味着本意是为了公共利益),否则,每个孤立的个人行为之结果将是彼此的相互损害。如果父母们能找到办法,他们中的许多人就会限制其他父母的生育;如果孩子们有办法,他们也将限制他们父母的生育”(World Bank,1984)。这一论断意味着,政府控制生育事实上是具有广泛的社会基础的。只要方法得当,利益调整适宜,就会取得可观的成效。根据本模型,如果政府通过减少公共支出与税罚并举使该家庭收入降到11或以下,该家庭就会只生育2个或1个孩子。而这正是中国独生子女政策奏效的原因。

图2 公共支出成本与过度生育的微观模型

图3 微观适度人口与宏观过剩人口的综合模型

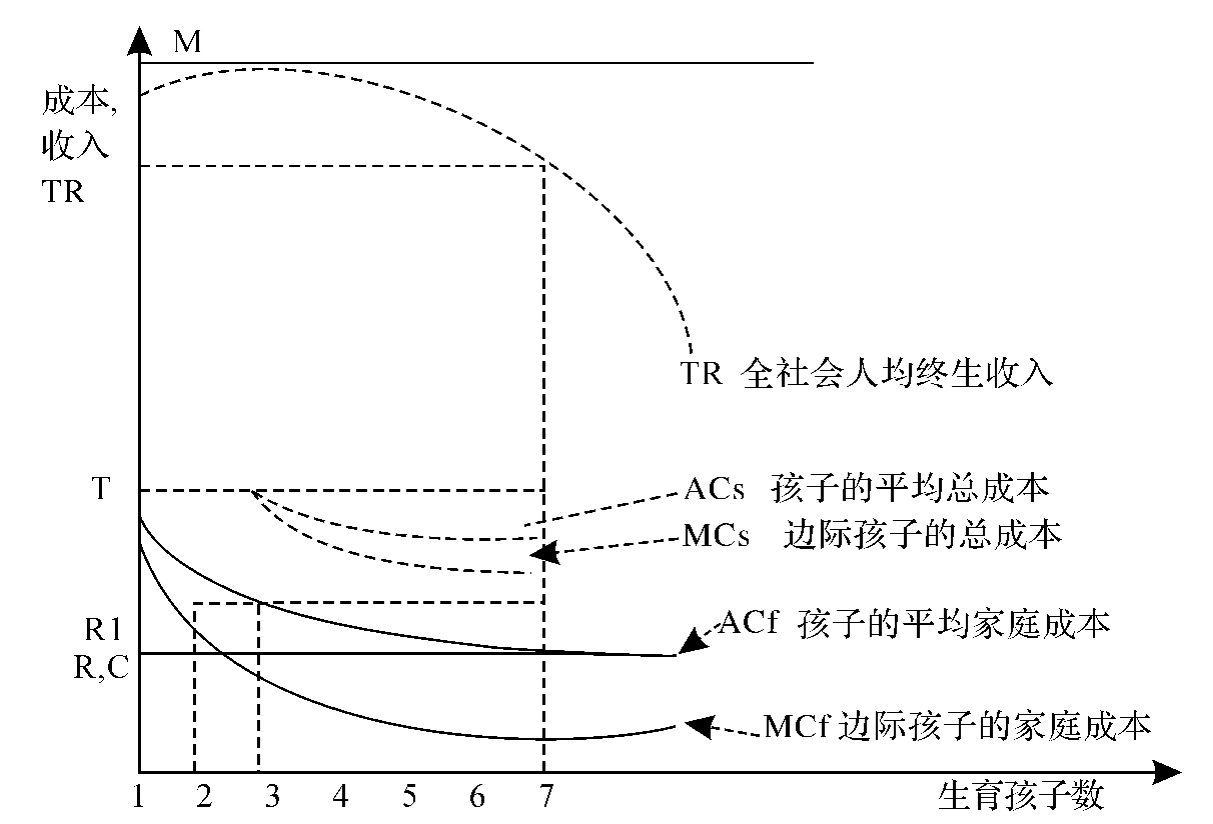

(三)微观适度人口与宏观过剩人口的综合模型

本模型揭示家庭追求微观最佳人口规模与宏观人口过剩的悖论之背后的逻辑。在图3中,MCf和ACf分别表示在存在各种外部成本时,由家庭负担的孩子的边际成本和平均成本,两者均随孩子数递减。当孩子数为7时,孩子平均成本为C(假定因生活水准之考虑最多生育7个孩子)。R表示预期7个孩子在父母年老时人均可提供的养老费用,其数额正好等于养育7个孩子的平均费用(R1表示预期平均回报高于平均养育成本这种可能性)。由于边际孩子的养育成本递减,故边际孩子的期望净回报递增。TR表示在生命周期内全社会人均一生总收入水平,在M点达到最高,此后随家庭平均孩子数量递减。TR7表示每个家庭都生育7个孩子时,全社会的人均终生收入水平。该模型假定平均生育两个孩子为社会的最佳选择(并假定育龄夫妇也都知道这一点)。分隔曲线表示上下之间不是直接比例关系。

由于7个孩子的平均成本等于从7个孩子身上获得的平均回报(R= C),因而该家庭养育孩子不亏不赚,其养育孩子的目的就是为了养老和抵抗可能的风险。选择生育7个孩子是因为规模效益。这种选择是农业社会中典型的养儿防老模式,即早年将部分收入(主要是实物收入)用于养育孩子,晚年再由孩子还回来。在自给自足的小农经济条件下,这往往是必然的选择,因为大多数家庭产品是无法存上多年以供晚年消费的。倘若养育孩子的费用全部为货币支出,这对夫妇就不如养育1~2个孩子,而将剩余的钱存入银行用本息作为养老金。

从该模型可以看出,就是这种养育孩子不亏不赚的结果,也往往会导致过度生育,更不用说养育孩子可以具有较大的纯收益了。从这一模型还可以看出,孩子的平均真实成本(家庭成本、社会有形成本和无形成本之和)实际处于C与TR7之间(具体取决于其他家庭平均生育数量)。假定真实的边际和平均成本分别为MCs和ACs,那么,当政府有办法让家庭承担孩子的全部真实的社会成本时,生育的规模效益就消失了,生育数量就会减少(减少多少取决于对孩子的精神需求程度)。如果外部净成本难以通过制度改变而彻底消除,政府只需另外通过税罚,使家庭养育二孩以上孩子的实际平均成本达到T的水平,就可以抑制因经济目的而打算生育的三孩及更高孩次。

参考文献:

1.蔡昉:《沿海地区农村人口与经济可持续发展》,载田雪原主编:《中国沿海人口与经济可持续发展》,人民出版社,1996年版。

2.胡鞍钢:《中国发展报告:社会与发展——中国社会发展地区差异研究》,浙江人民出版社,2000年版。

3.刘铮:《关于人口投资的几个问题》,载于《人口研究》1982年第4期。

4.Besemeres,John F.(1980),Socialist Po Pulation Policies:The Political Implications of Demographic Trends in the USSR and Eastern Europe. M.E.Sharpe Inc.,White Plains,New York:pp261-263.

5.Brown,L.R.;Flavin,C.&Kane,H.(1992),Vital Signs 1992: The Trends That Are Shaping Our Future. World watch Institute,Washington,D.C.,USA:pp131.

6. Brown,L.R.; Flavin,C.; French,H.(and others).(Ed. Starke. L.).(1993/ 1997),State of the World 1993/1997.W.W. Norton,New York,NY,USA:xix+ 268pp/xvii+ 229pp.

7.Bulatao,R.A&Lee,R. D.(Eds.).(1983),Determinants of Fertility in Developing Countries,Fertility Regulation and Institutional Influences,Vol.2.Academic Press:pp93-94.

8.Chou,N.T.&Dregne,H.E.(1993),Desertification Control: Cost/Benefit Analysis.Desertification Control Bulletin. 22:pp20-36.

9.Falkenmark,N.&Suprapto,R.A(1992),Population-Landscape Interaction in Development: A Water Perspective to Environmental Sustainability. Ambio. 21(1):pp31-36.

10.Gu Geping&Li Jianchang(1994),Population and the Environment in China. Lynne Rienner Pubishers. Boulder:pp57-58.

11.Jolly,Carole L.&Torrey,Babara Boyle(Eds.).(1993),Population and Land Use in Developing Countries,Report of a Workshop.National Academy Press,Washington,D.C.:pp 84-86.

12.Leete,Richard&Alam,Iqbal(Eds.)(1993),The Revolution in Asian Fertility.Clarendon Press.Oxford:pp30.

13.Mink,S.(1991),Poverty,Population,and the Environment.TheWorld Bank,Washington,D.C.,USA:pp46.

14.Mamdani,Mahmood(1972),The Myth of Population Control: Family,Caste,and Class in an Indian Village.Mained Monthly Review Press,New York,NY,pp86.

15.Myers,N.(1993),Tropical Forest: The Main Deforestation Fronts. Environmental.Conservation 20(1)9-.0016.

16.Pearce,D.W.&Atkinson,G.(1992),Are National Economics Sustainable? Measuring Sustainable Development. Center for Social and Economic Research on the Global Environment,University College,London,England,UK.

17.Purecell,J.M.(1993),Towards A Comprehensive Approach to the Migration Challenges of the 1990s.Office of the Director-General,International Organization for Migration,Geneva,Switzerland:pp8.

18.Stewart,T.F.(1979),International Technology Transfer: Issue and Policy Options.World Bank Staff Working Paper.

19.Tobias,Michael(2d.ed.).(1998),World WarⅡ:Population and the Biosphere at the End of the Millennium.Continuum Publishing Company,New York: pp124.

20.Working Group on Population Growth and Economic Development(1986),Population and Economic Development:Policy Questions. National Academy Press,W.C.:pp78-84.

21.Bodrova,Valentina&Richard Anker(1985),Working Women in Socialist Countries: The Fertility Connection. International Labour Office,Geneva:pp16.

22.World Bank(1984),World Development Report1984:pp55.

23.World Bank(1990),World Development Report 1990: Poverty.Oxford University Press,Cambridge,New York,NY,USA:xii+ 260pp.

24.World Bank(1992),World Development Report 1992:Development and the Environment.Oxford University Press,New York,NY,USA:xii+ 308 pp.

25.World Bank,(1999),A World Bank Country Study:Bangladesh:From Counting the Poor to Making the Poor Count.The World Bank,Washington D.C.:pp39.

(原载《中国人口科学》2000年第6期)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。