2.3.2 人口结构变迁

明清时期,乌江流域的人口结构和规模有了巨大的变化,一方面元末明初及明末清初乌江流域的战乱导致这一地区人口锐减,而明代与清代的大规模移民基本改变了这一地区的早期人口构成;另一方面乌江流域人口数量增长极为迅猛,尤其是清代后期。

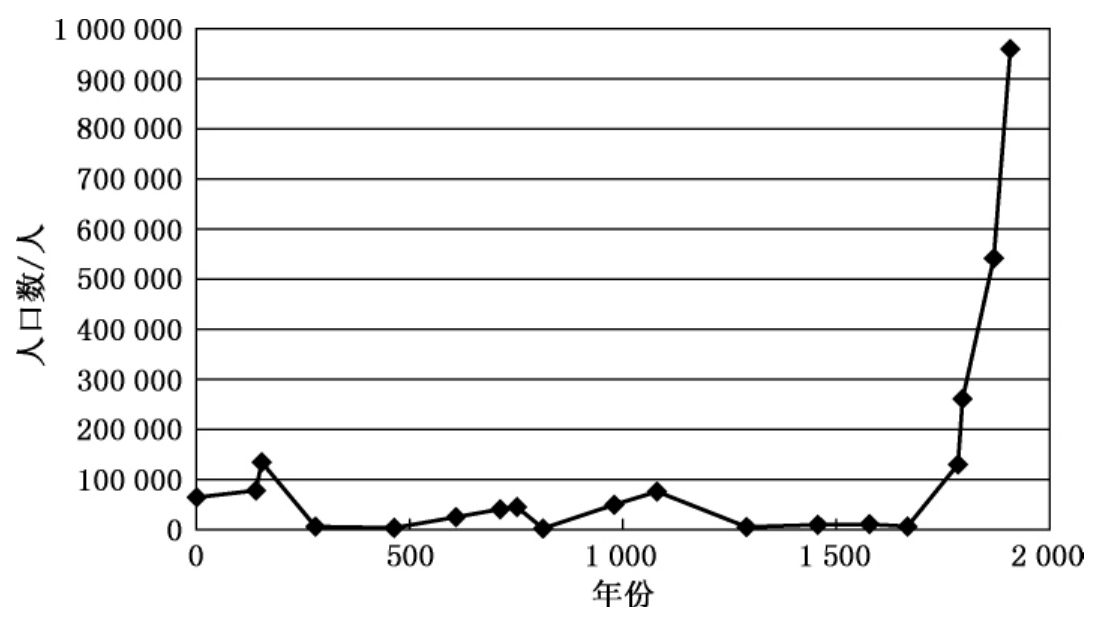

据《涪陵市志》记载,经过元末的战乱,明朝建立后,不少湖北、江西籍的军人、商人等落籍涪州,户口逐渐回升。明末清初20余年战争,涪州又几乎“百里无烟”,户口损失严重。康熙四年(1665年),逃亡避难者始逐渐返涪。此后,大批“湖广”(今湖北、湖南省)等地移民入涪“插占落业”,大量垦殖。康熙五十年(1711年)后,清政府实行“盛世滋生丁口永不加赋”的政策;乾隆年间,玉米、红苕、洋芋等旱粮作物广泛引种,粮食产量增加,人口随之增长。其后至清末,涪州户口增长最快,光绪三十一年(1905年),全州已是“户20万,口百万有奇”[22]。类似这样的人口变革历程在乌江流域是非常典型的(图2.15)。

图2.15 涪陵汉至清代人口变迁图

资料来源:据《涪陵市志》资料绘制

又据贵州省明清人口数量的统计,明万历年间,贵州仅29万人,明末发展到约65万人,清乾隆十四年(1749年)人口增至308万人,清嘉庆十七年(1812年)人口增至529万人,辛亥革命前夕(1911年),贵州人口达到832万人[23]。

这一时期人口增长与经济的复苏,还表现在一些重要口岸的繁盛上,如涪陵,自清代实行计口授盐以后,成为川盐入黔的四大口岸之一;19世纪末以后,又成为乌江流域山货土特产品和百货物资的集散中转口岸。

从民族分布格局的改变来看,伴随明清移民源源涌入,到了清代中叶,贵阳及各府州县城厢基本都是汉人居住,并以同乡、同行、同宗关系相结合,设立会馆、行会、宗祠。黔北及黔东北一带,地近川湖,汉族移民最多。遵义府、思南府、石阡府等处,汉人居多,或汉人与苗民杂处,有些地方已无苗寨。贵阳、安顺、平越等各府“夷汉杂处”或“汉人多于苗户”,或“苗汉相兼”,或“夷多汉少”,各地比例不同。黔西北地区,过去汉人极少,改土归流后,黔西州汉户为苗户的两倍多,威宁州多“江南、湖广、江西、福建、陕西、云南、四川等处流寓”[24]。

从人居环境开发建设的角度来讲,明、清两代乌江流域的大规模移民垦荒、筑城事件实质上揭示了这一时期在中央王朝的统治下,乌江流域土地资源的重新分配与大规模开发利用,以及中原聚居文化在乌江流域迅速繁衍的过程。在这一过程中,中央王朝收获颇丰:拓展了中央王朝军政范围,获取了流域资源与赋税,缓解了中原人口压力,壮大了儒家文化的影响力度,城镇与聚落得到了显著的发展。然而在这一时期乌江流域人口构成迅速地“由夷变华”过程中,暴露出的民族与社会问题,以及后期人口数量大增长、大垦荒造成的自然生态环境问题,也足以令人为之震动。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。