我国三大城市密集区人口结构演化

盛广耀

长江三角洲、珠江三角洲和京津唐地区是我国人口的聚集中心。从第五次全国人口普查看,长江三角洲、珠江三角洲和京津唐地区总人口分别为8228万、4078万和3470万,合计占全国总人口的12.5%,而这三大城市密集区的面积仅占全国总面积的2.0%,其人口密度达828人/平方公里,是全国平均水平的6.3倍。

由于非户籍迁移人口的大量存在,户籍人口已经无法真实反映城市密集区的实际人口状况,故本文采用1982年、1990年和2000年三次全国人口普查数据,对长江三角洲、珠江三角洲和京津唐地区的人口结构变化进行分析,以期为我国城市密集区的人口发展预测和编制区域发展规划提供参考。

一、性别结构

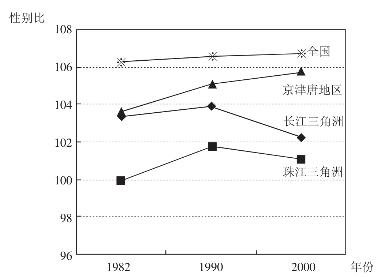

三大城市密集区人口性别比均低于全国平均水平。2000年京津唐地区人口性别比最高,长江三角洲次之,珠江三角洲最低,分别为105.73、102.25和101.11,而全国人口性别比则高达106.74。

从1982年到1990年,再到2000年,全国人口性别比持续上升,由106.30上升至106.60,又升至106.74。长江三角洲、珠江三角洲人口性别比的变化趋势与全国有所不同,是先扬后抑的;京津唐地区则与全国趋势一致,是持续上升的(见图1)。从变化幅度看,三大城市密集区人口性别比较全国剧烈得多,1982~2000年间长江三角洲降低了1.08,珠江三角洲上升了1.21,京津唐地区上升了2.15。其中,1982~1990年间珠江三角洲的变动幅度最大,1990~2000年长江三角洲的变动幅度最大。

20世纪90年代以后,人口向三大城市密集区迁移流动的强度逐渐增大,对人口性别比的变化产生了明显影响。同时,经济发展结构的差异对人口性别比也产生了很大影响。由于三大城市密集区产业结构和发展阶段的不同,对不同性别劳动力的吸引程度不同,造成各城市密集区男性与女性人口增加幅度不同,人口性别比变化的方向和程度也因此有所差别。目前长江三角洲、京津唐地区基本建设规模大,外来人口中从事建筑业的比例大,根据“五普”数据统计,长江三角洲和京津唐地区跨县市、市区流动人口中分别有12.2%、13.3%从事建筑业,大大高于珠江三角洲的这一比例(5.5%)。同时与珠江三角洲相比,这两个城市密集区重化工业比重较大,吸纳了较多男性外来劳动力,使长江三角洲和京津唐地区流动人口性别比明显较高,跨县市、市区流动人口的性别比分别为109.30、139.49,从而抬升了两大城市密集区人口的性别比。珠江三角洲由于长期以来以轻工业产品和加工工业为主,电子、食品、服装、玩具等行业、工种更适于女性劳动者,吸引了外来女工的大量流入,使流动人口的性别比明显较低,跨县市、市区流动人口的性别比仅为96.26,从而对珠江三角洲人口性别比有明显的调低作用。

图1 三大城市密集区人口性别比变化

二、年龄结构

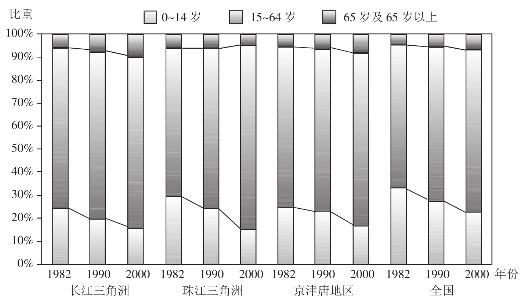

三大城市密集区中,长江三角洲、京津唐地区人口年龄结构日趋老化,而珠江三角洲则有所年轻化(见图2)。长江三角洲人口年龄结构从20世纪80年代开始进入老龄化阶段,1982年65岁及以上人口比重为6.25%,到1990年已增至7.76%。自20世纪90年代,其人口老龄化的速度则明显加快,2000年65岁及以上人口比重已达9.93%,成为中国最突出的老龄化地区。京津唐地区自90年代后,人口年龄结构开始向老龄化演变。1982年、1990年65岁及以上人口比重分别为5.78%、6.38%,到2000年已达到8.20%,成为中国的老龄化地区。珠江三角洲由于迁移流动人口的规模大,65岁及以上人口比重则有较大幅度的减少,由1982年、1990年的6.12%、6.16%,降低至4.64%。

图2 三大城市密集区与全国人口年龄结构变化

同期,三大城市密集区0~14岁少年儿童组人口比重持续下降。长江三角洲、珠江三角洲和京津唐地区0~14岁人口占总人口的比重,1990年比1982年分别下降了4.7、5.44和1.47个百分点,2000年人口普查又比1990年分别下降了3.89、9.1和6.26个百分点。

由于少年儿童比重下降的速度比老人比重上升的速度更快,城市密集区15~64岁劳动年龄组的人口增长率明显较高,从而使人口总抚养比有所降低。长江三角洲、珠江三角洲和京津唐地区人口总抚养比,分别由1982年的44.25%、55.84%和44.06%,降低到1990年的37.88%、43.72% 和42.27%,2000年又进一步下降到34.68%、24.70%和33.83%。

城市密集区人口年龄结构的这一演变,既与人口的再生产规律有关,又与人口分布的变化有很大关系。以青壮年为主的外来人口流入,延缓了三大城市密集区人口老龄化的速度,降低了老龄化的程度。劳动适龄人口增长速度快于总人口的增长速度,使三大城市密集区社会供养系数下降,从而在一定程度上减轻了城市密集区的社会负担,降低了区域发展的成本。与全国相比,长江三角洲、珠江三角洲和京津唐地区的总抚养比始终大大低于全国平均水平,2000年分别比全国平均水平低了7.87、17.85和8.72个百分点。从这个意义上看,三大都市密集区正享受着比全国更高的“人口红利”,其经济的持续高速增长,与其他地区的劳动力输出是分不开的。

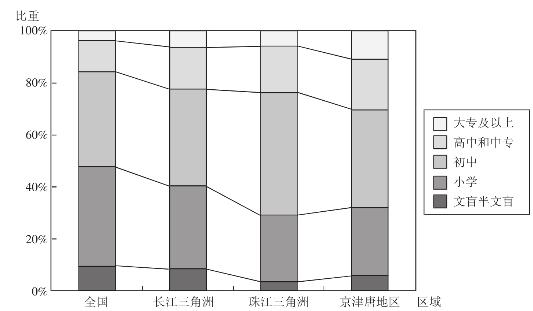

三、文化结构

三大城市密集区人口文化素质较高,高中、中专和大专及以上人口比例明显高于全国平均水平。2000年长江三角洲、珠江三角洲和京津唐地区大专及以上文化程度者分别占6岁及以上人口的6.25%、5.73%和10.69%,远高于全国3.88%的平均水平(见图3)。而15岁及以上文盲人口比重较低,其中珠江三角洲文盲人口占15岁及以上文盲人口比例最低,为2.95%;京津唐地区次之,为4.93%;长江三角洲最高,为7.03%;均低于全国平均水平(9.08%)。此外,经计算表明,三大城市密集区15岁及以上人口平均受教育年限较长,其中京津唐地区最长,为9.08年;珠江三角洲其次,为8.91年;长江三角洲居后,为8.22年。

图3 三大城市密集区与全国人口受教育程度比较

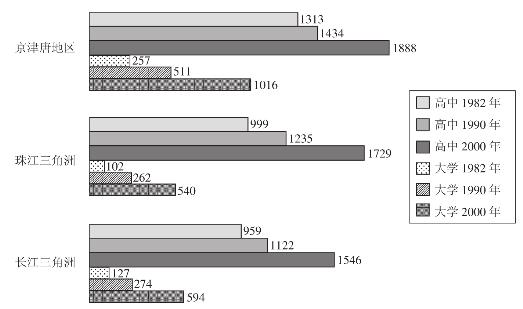

与1982年和1990年相比,三大城市密集区人口的文化素质已得到全面提升,每万人拥有的大学(大专及以上)、高中(含中专)文化程度人数均大幅提高(见图4)。同时,文盲、半文盲人口的比重显著下降。长江三角洲、珠江三角洲和京津唐地区人口的粗文盲率(15岁及以上文盲占总人口的比重)1990年比1982年分别下降了6.65、4.17和4.79个百分点,2000年又比1990年分别下降了9.27、3.90和7.65个百分点。

图4 三大城市密集区每万人拥有大学和高中文化程度人数

由于外来人口的文化素质普遍偏低,在一定程度上拉低了三大城市密集区常住人口的平均文化程度。以上海、北京、深圳为例,按普查常住人口计算比按普查户籍人口计算,大学文化程度人口的比重分别降低了1.59、1.75和17.7个百分点,高中文化程度人口的比重也分别降低了2.38、1.65、0.44、8.23个百分点,而初中文化程度人口的比重则分别提高了3.05、3.99、0.91、31.47个百分点。因此,应该重视低文化素质的外来人口对城市密集区人口结构的影响,加大对欠发达地区高中阶段教育的投入,提高人口流出地的教育水平。这不仅是欠发达地区发展的需要,也是增强发达地区经济发展后劲和国际竞争力的要求。

四、就业结构

(一)行业结构

三大城市密集区人口从事行业以制造业、农林牧渔业、批发和零售贸易餐饮业、建筑业、社会服务业五业为主,其中长江三角洲五业从业人口合计占86.27%,珠江三角洲占88.91%,京津唐地区占78.34%。

由于产业结构的差异,长江三角洲、珠江三角洲和京津唐地区从事五个主要行业的就业人口比重存在一定差异(见表1)。在三大城市密集区中,珠江三角洲从事制造业、批发和零售贸易、餐饮业的就业人口比重相对较高,而从事农林牧渔业、建筑业比重最低。长江三角洲从事建筑业相对较高,而从事批发和零售贸易、餐饮业比重最低。京津唐地区从事农林牧渔业、社会服务业相对较高,特别是农林牧渔业就业人口比重,既高于其他两个城市密集区,同时也高于其他行业就业人口,而从事制造业比重在三大城市密集区中是最低的。这说明珠江三角洲、长江三角洲工业化程度较高,非农就业人口比重高;京津唐地区工业化程度较低,非农就业人口比重低。

表1 就业人口行业门类构成状况 单位:%

如果按三次产业划分,由于经济发展水平不同,三大城市密集区人口就业的产业结构存在明显不同。长江三角洲三次产业的就业人口比重位次为二、一、三,分别占41.25%、30.82%、27.93%;珠江三角洲为二、三、一,分别占55.70%、28.39%、15.91%;而京津唐地区为三、一、二,分别占37.30%、34.53%、28.17%。珠江三角洲就业结构的非农化程度最高,京津唐地区最低。珠江三角洲非农就业比重比长江三角洲、京津唐地区分别高14.91、18.62个百分点。从人口就业结构的演进看,三大城市密集区第一产业就业人口比重持续下降,第二、三产业就业比重不断上升,其变化幅度高于全国平均水平,人口就业的结构模式正快速向现代型转化。

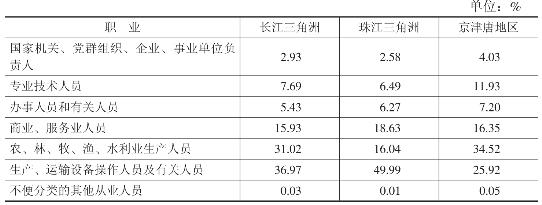

(二)职业结构

三大城市密集区就业人口的职业构成与其行业构成相适应。在各类职业的人口构成中,以生产、运输设备操作人员及有关人员,农、林、牧、渔、水利业生产人员和商业、服务业人员三类职业为主,长江三角洲、珠江三角洲和京津唐地区这三类就业人口分别占就业总人口的83.92%、84.66%和76.79%,其他各类职业人员比例相对较少(见表2)。三类主要职业人口比例,长江三角洲从高到低依次是生产、运输设备操作人员及有关人员,农、林、牧、渔、水利业生产人员和商业、服务业人员,分别占就业人口的36.97%、31.02%和15.93%;珠江三角洲依次是生产、运输设备操作人员及有关人员,商业、服务业人员和农、林、牧、渔、水利业生产人员,分别占就业人口的49.99%、18.63%和16.04%;京津唐依次是农、林、牧、渔、水利业生产人员,生产、运输设备操作人员及有关人员和商业、服务业人员,分别占就业人口的34.52%、25.92%和16.35%。

表2 三大城市密集区就业人口职业构成

若将就业人口划分为智力型和体力型两类,智力型劳动者包括国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人,专业技术人员,办事人员和有关人员;体力型劳动者包括商业、服务业人员,农、林、牧、渔、水利业生产人员,生产、运输设备操作人员及有关人员。长江三角洲、珠江三角洲、京津唐地区智力型劳动者分别为16.05%、15.34%、23.16%,体力型劳动者分别为83.95%、84.67%、76.84%。京津唐地区智力型劳动者比重最高,珠江三角洲最低。

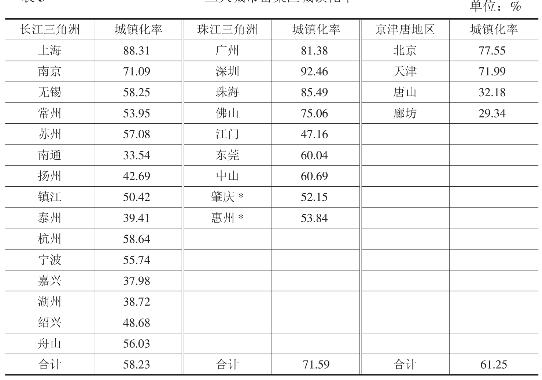

五、城乡结构

从人口城乡分布看,三大城市密集区人口主要居住在城镇,其中长江三角洲城镇人口占区域总人口的58.32%,珠江三角洲占71.59%,京津唐地区占61.25%。同时,城市密集区内各地域城镇化率存在较大的差异,中心城市市域城镇人口比重明显高于其他地域,区内城镇化率最高的与最低的相差高达45~55个百分点(见表3)。这说明三大城市密集区内经济发展是不平衡的,地域之间城乡发展差异较大。

表3 三大城市密集区城镇化率

注:*惠州数据包括惠州市市区及所辖惠阳、惠东、博罗三县市,肇庆数据包括肇庆市市区及所辖高要、四会两县市。

由于三大城市密集区城镇体系的发展格局不同,城镇人口分布在市和镇的人口比重存在一定差异。珠江三角洲小城镇发育程度较好,居住在镇的人口相对较多,约占城镇总人口的30%;长江三角洲、京津唐地区居住在镇的人口分别约占城镇人口的26%、19%。

从发展来看,三大城市密集区人口是不断向城镇聚集的。长江三角洲、珠江三角洲和京津唐地区,2000年“五普”比1990年“四普”城镇人口比重分别提高了21.6、16.0、5.25个百分点。其中长江三角洲、珠江三角洲城镇化步伐快于全国其他地区,高于全国平均增幅(9.86个百分点),而京津唐地区则明显慢于全国的城镇化速度。这说明,20世纪90年代京津唐地区的城镇发展要远落后于长江三角洲和珠江三角洲。

六、结论

从人口性别结构、年龄结构、文化结构、就业人口的职业结构和行业构成以及人口城乡分布等方面,对长江三角洲、珠江三角洲和京津唐地区的人口结构及其变化的比较分析,可以看到:自20世纪80年代以来,长江三角洲、珠江三角洲和京津唐地区的人口结构都发生了不小的变化。这三大城市密集区的人口结构特征及其演变,既有相似之处,又有不同的特点。除遵循人口自身的发展规律外,更受到城市密集区各自经济社会环境和外来人口迁移流动的强有力影响,与我国人口的总体发展特征存在明显的差异。伴随着城市密集区经济社会的快速发展,区内外来人口持续增加,外来人口的结构特征逐渐显现,对城市密集区的人口结构产生了明显的影响。而且外来人口的规模越大,对城市密集区人口结构的影响越明显。分析预测城市密集区的人口发展,要认真考虑外来人口结构效应的影响。

参考文献

1.盛广耀:《流动人口对三大都市圈发展影响研究》,国务院人口普查办公室、国家统计局人口和社会科技统计司编:《转型期的中国人口:2000年人口普查国家级重点课题》,中国统计出版社,2005年,第493~512页。

2.王德:《中日城市人口结构的对比分析——以中国大连市与日本北九州市为例》,《城市规划》2000年第8期。

(原载《城市问题》2006年第5期)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。