人类不合理经济活动对荒漠化影响分析

刘治彦

一、荒漠化形成的因素及过程机理

一般认为,荒漠化的形成因素有两个方面,一是自然因素,主要是全球气候转暖和持续干旱,以及近些年来反厄尔尼诺天气现象的出现和特殊的区位条件;二是人类因素,主要是人类不合理的经济社会活动,如工业化及能源消耗所导致的温室气体排放,过垦、过牧、过伐、过樵、过采、过度开矿和水资源利用不当等。其实,我国北方荒漠化(主要是沙质荒漠化,即沙漠化)的形成是脆弱生态环境在人类活动诱发下,自然因素和人文因素交互作用、不断恶性反馈,经长期演化的结果。下面就荒漠化形成的三种学说进行分析。

(一)自然主导说

自然主导说认为,天地系统的周期变化、海气作用异常以及特殊区位条件等是荒漠化形成的主要原因。

1.气候变化。主要体现在:

(1)气温升高。由于天地系统变化,主要是15~19世纪中叶为小冰期,19世纪中叶至今为小暖期。过去的一百多年全球温度升高了0.4~0.8℃,平均气温升高了0.6℃,极端高温天气增多。[1]

(2)降水变化。气温升高,降雨量也会增加,但时空变率较大。洪水和干旱现象增多。荒漠化地区特殊的内陆条件,会进一步趋于干旱。[2]

2.海气作用异常。2~7年一次的厄尔尼诺现象,热带太平洋东岸持续半年左右海水升温、西岸降温,气压变化,风力异常。而第二年在我国就会出现长江流域洪涝多雨、北方干旱的特殊天气现象。[3]

3.地表状况。

(1)第四纪松散沉积物,从荒漠化地区的地表组成物质来看,多为第四纪松散沙质沉积物,土壤黏性较低,在高温和风力作用下会导致土壤结构急速破坏,而形成沙化。

(2)植被稀少。我国西北部地区在6000万年前的地质历史时期为古地中海,大陆板块作用后,青藏高原隆起,地中海消失,西北内陆盆地为河流汇集地,形成沙漠。③华北、东北地区由于人类经济活动,主要是“六滥”(牧、垦、樵、采、开矿、水资源利用)破坏了地表植被,使地表松散沉积物裸露,出现沙质荒漠化。

总之,这一地区的生态环境条件构成了荒漠化与沙尘暴形成的自然基础。在冬春季节转换之际,蒙古高压形成的强烈风力作用于裸露的地表第四纪松散沉积物后,形成扬尘及沙尘暴天气。

(二)人为主导说

人为主导说认为,18世纪下叶以来,风靡全球的工业化导致二氧化碳、一氧化二氮、碳氢化合物、CFC(氟利昂)等温室气体和破坏大气臭氧层气体的大量排放是全球变暖、气候恶化的主要原因。更为严重的是,由于人类活动导致热带森林锐减,草场破坏,地表蒸发量增大、降水量减少,干旱加剧、荒漠化扩张。

在我国,由于荒漠化周边地区植被破坏,特别是大兴安岭地区、华北地区及西南地区森林面积锐减,森林对从东北方、东南方及西南方来的降雨云团的水汽补给减少,从而削弱了周边地区对内陆荒漠化地区的降水补给,这也是荒漠化地区气温升高,但降雨减少,气候趋于干旱,荒漠化加剧的主要原因。[5]

半农半牧区过度农垦导致水资源大量耗竭和地表植被破坏。牧区人口数量的膨胀与生活水平的提高,使草场载畜量加大,导致草场严重超载过牧,在相当大部分地区形成地表裸露。这种裸露的地表,又使这一地区的水分蒸腾加大、热气流上升、降雨量减少,进一步加剧了旱情和草场退化,直至出现沙漠化。

在我国北方暖冬现象明显,黄河及内陆河地区的蒸发量增大15%左右,干旱进一步加剧。有关模拟研究表明,在CO2浓度倍增的条件下,全球气温在今后百年里还会升高2~5℃。[6]据预测全球平均气温升高1.4~5.8℃,海平面会升高9~88cm,将引起一系列的地球系统的变化。这些主要是人类大规模的不合理经济活动造成地球生态系统紊乱的结果。

总之,无论气候变化还是地表植被破坏,都是人类不合理经济活动的结果,因此荒漠化与沙尘暴形成的根本原因是人类不合理的经济活动。

(三)人地反馈说

上述两种学说都从一个侧面解释了荒漠化形成的原因,有失全面。我们认为荒漠化是以脆弱自然环境为本底,人类活动诱发,人类与自然交互作用、不断恶性反馈的结果(具体过程如图1所示)。

图1 荒漠化形成中的人地反馈过程示意图

荒漠化地区大多位于半湿润、半干旱及干旱地带,降雨量等气候要素极不稳定,草场生产力年际变化较大。在全球气候转暖和持续干旱条件下,土地生物生产力逐年降低。荒漠化地区的地表组成物质多为第四纪松散沉积物。人类不合理经济活动,包括盲目垦荒、超载过牧、滥樵、滥采、滥开矿、水资源开发利用不当等,造成地表植被破坏和地表松散沉积物裸露。这种裸露的地表,又使这一地区的水分蒸腾加大、降雨量减少,进一步加剧了旱情和植被退化。在人的需求和对自然的索取不断增加的情况下,这对矛盾势必日愈激化,其结果就是生态恶化和荒漠化。而在湿润地区由于地表植被恢复能力强,这种现象则不易发生;另一方面,即使在脆弱生态环境地区,如果没有人类大规模的经济活动对自然环境的破坏,也不会发生荒漠化。因此,荒漠化的深层次原因是生态环境脆弱,而人类经济活动的规模又远远超出土地合理承受能力,人地关系不协调,并不断恶性反馈所致。[7]

综合以上三种学说,可以看出尽管大尺度的自然环境条件是影响荒漠化的直接原因,但人类不合理的经济社会活动对地表植被的破坏强度和间接作用要远大于自然因素本身的作用,是荒漠化与沙尘暴形成的根本诱因,更何况人类活动也是我们政策所能调控的方面。当前治理荒漠化与沙尘暴必须转变观念,充分考虑人的因素。

二、荒漠化地区生态环境承载能力

上述分析表明,荒漠化地区面临的突出问题是土地超载,导致过垦、过牧和生态环境的不断恶化。基于此,深入分析我国北方荒漠化地区的生态环境承载能力,并根据承载能力来调整荒漠化地区人口布局是十分必要的。

由于我国北方荒漠化主要以风蚀型沙质荒漠化,即沙漠化为主,当然黄土高原水土流失,即水蚀荒漠化也占有相当比重,但考虑到沙漠化与沙尘暴的关系最为密切,因此,本文所说的北方荒漠化主要指沙漠化。所涉及的范围有内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、河北、北京、山西、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海、西藏,共13个省、市、自治区。其中有7个省、区属于西部大开发地区。从分布来看,以内蒙古、新疆分布面积较大。沙化土地主要分布在内蒙中东部、东北三省西部以及河北、北京、山西、陕西、宁夏、西藏六省、市、区的北部;而沙漠主要分布在内蒙西部、甘肃和青海两省的西北部以及新疆的大部分地区。除西藏沙化部分外,其余沙区都位于北方,因此,我国沙区亦称为北方沙区。本文所研究的生态环境承载能力主要是沙化土地,即沙地的承载能力。至于沙漠地区,由于生物生产能力较低,一般不做考虑,只是其中的绿洲具有一定的生产能力,不过其面积较小。现仅就我国北方沙地的生态环境及其所决定的承载能力进行分析。

(一)北方沙地生态环境特征

由于湿润地区降雨充沛,易于植被的生长,因此,湿润地区沙漠化土地较少。我国沙区地处半湿润、半干旱、干旱地带,主要沙地有呼伦贝尔沙地、松嫩沙地、科尔沁沙地、浑善达克沙地及毛乌素沙地。除松嫩沙地外,其余沙地都在内蒙境内。为了分析的方便,我们选取松嫩沙地作为半湿润地区沙地的代表,浑善达克沙地作为半干旱地区沙地的代表,阿拉善东部沙地作为干旱地区沙地的代表。

一般来说,半湿润与半干旱地区降水不稳定,植被生长情况年际变化较大,植被一旦遭到破坏较难恢复,因此,通常称这一地区为生态环境脆弱带。至于干旱地区,因其景观以沙漠、戈壁为主,变化较小,同湿润地区一样不属于生态环境脆弱带。但其内部的绿洲亦属于脆弱带。可见,我国北方沙地生态环境具有过渡性特点和脆弱性特征,在开发利用与治理保护上要充分考虑这些方面。

半湿润地区沙地的年降水量一般在600~400mm,4~5月份降水量占全年的10%,春旱较严重,保证率仅20%~30%,全年雨量主要集中在6~8月份,占全年的70%。全区一月平均气温为-15摄氏度至-12摄氏度,七月均温在23~24摄氏度,大于10摄氏度的积温在3000~3160度,无霜期140天左右,年均风速4.5m/s,其中大于17m/s的大风次数有16次,以4~5月间居多,地带性土壤为黑钙土,但风沙土分布广泛,同时在半湿润的气候条件下,盐碱草甸土亦较发育。该区土壤有机质含量较低,大多小于2%,全N、全P亦偏低。土壤质地为轻壤土或砂壤土。[8]该区原生植被为森林草原和草甸草原。

半干旱地区沙地的年降水量在400~200mm,降雨的季节分布与半湿润地区相似,地带性土壤为栗钙土,但正如半湿润地区一样,风沙土分布亦较广,且土壤有机质含量更低,大多小于1.5%,全N、全P也较低。土壤质地多为砂壤土。[9]该区原生植被为典型草原。

干旱地区以沙漠、戈壁为主体,但绿洲是沙化主体。其年降水量在40~200mm,降雨的季节分布与半干旱地区相似,蒸发量在3500mm左右,地带性土壤为棕漠土和风沙土,土壤有机质较低,大多小于1%,全N、全P也较低。土壤质地以砂土为主。②地表景观为沙漠、戈壁及荒漠草原。

(二)区域生态环境生产能力估测模型

区域生态环境生产能力取决于许多生态因子,如气温、水分、土壤、植物种类以及作物种植结构,但实际生产能力主要受限制性生态因子(限制因子)的影响,因此生态环境生产能力的提高在于改善限制因子。在我们研究区域内,限制因子主要是水分。有关计算生态环境生产能力的方法,通常采用衰减法,即将光合潜力通过温度、水分、土壤、作物等进行逐级订正。首先是光合生产潜力,它取决于太阳辐射和作物叶面积,计算公式为:[11]

![]()

式中,ΣQi为作物生长期内的总辐射(cal/cm2);

Li为i时段作物叶面积指数;

L0为作物生长过程中标准(最大)叶面积指数。

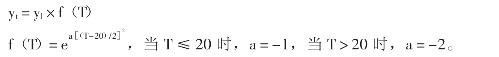

作物生长要有适宜的温度,当温度高于作物生物学上限或低于生物学下限,光合作用不能进行。温度对光合作用的影响表现在对光合速度和呼吸速度等作物生化反应的控制上。经过温度订正的光合生产潜力即为光温生产潜力,可表示为:

其中,T为实际温度,a为参数。

此公式经水分订正后即为气候潜力。

y=yt×f(w)

f(w)为水分订正函数,

![]()

其中,ETo和ETm分别为农田实际蒸发量和水分充足条件下的可能蒸发量;R为降雨量;Ky是由作物和地区决定的产量反映系数;Ke为作物系数。

在此基础上,经土壤订正即为生态环境生产潜力,即:

![]()

上式中,Z为土壤剖面指数;B为土壤结构指数;T为表土质地指数;Om为土壤有机质指数;H为酸碱度;Ec为土壤离子代换量指数;Nu为养分指数。

通过以上计算得出某种作物在特定生态环境下最高生物产量。对于一定区域来说,能负载异养生命的能力还取决于以下方面:一是单位生物产量的可利用性,即经济价格,它取决于市场价格系数(Ki);二是某种作物在各种类型生态环境中的数量组合比例系数(Ai),它取决于作物与生态环境的匹配方式。经这两项订正,可得区域生态环境生产能力,即:

![]()

其中,i=1,2,…,n。

(三)我国北方沙区生态环境生产能力估测

在计算沙地生态环境生产能力前须按AEZ(农业生态区)方法将沙地划分为三大生态环境区,即半湿润区、半干旱区及干旱区,并选择三个典型点为代表,计算沙地生产能力。具体估测程序如下:

衰减法→光合生产潜力→光温生产潜力→(AZE法)→气候生产潜力→生态环境生产潜力→价格体系→区域生态环境生产能力

北方生态环境生产能力估测过程所需资料数据通过对前述典型地区自然条件资料获得,并将各值输入估测模型,计算后得如下结果:[12]

半湿润地区鲜草产量在8~12吨/公顷·年,据此可知,干草产量为2~ 3吨/公顷·年,即133kg干草/mu·年~200kg干草/mu·年。

小麦的产量为300~400kg/mu,玉米为400~450kg/mu,大豆为300~400kg/mu,水稻为450~650kg/mu,向日葵为220~300kg/mu,花生为100~200kg/mu,葡萄为400kg/mu,西瓜为500~600kg/mu。

根据中国科学院植物研究所的研究,半湿润沙地气候—生物潜在净第一性生产力为6吨干物质/公顷·年左右,即400kg干物质/mu·年,半干旱地区为4吨干物质/公顷·年,即266kg干物质/mu·年;干旱沙地为2吨干物质/公顷·年,即133kg干物质/mu·年。而沙漠地区的净第一性生产力几乎为零。而据松辽平原生物第一性生产力的有关记录,该半湿润地区未退化的羊草纯群落干草产量最高可达3吨/公顷·年,即200kg/mu·年,仅及气候—生物潜力的一半,这一差异是由土壤等自然因素限制决定的。根据这种修正,半干旱地区的干草产量为133kg/mu·年;干旱地区的干草产量为67kg/mu·年。

三、人类不合理的农牧业经济活动与荒漠化形成

(一)人口压力与荒漠化

从上述分析可以得出有关承载能力的一些结论。一般来说,区域第一产业的承载能力除取决于以上因素外,还取决于区域土地的利用方式与各种农牧产品的价格比例。为了计算的方便,我们可将以上各农牧产品换算成价格,并通过区域第一产业价格总量来判断区域农牧人口的承载能力。具体计算方法如下:

![]()

R为区域可承载的人口数;0.7为生态系统转换系数,指生态系统生产能力在利用率达到70%时,生态系统能够恢复原有生产能力的上限比例;P为区域生态环境生产能力;M为区域土地面积;B为一定时期农牧民的土地经营预期人均总收入;B值变化主要取决于全国生活水平,半农半牧区的B值与全国农民人均纯收入接近,牧区的牧民生活成本比较高,B值要高于半农半牧区,根据实际调查,牧区的B值一般是半农半牧区的2~3倍。显然,B值将随全国生活水平提高而逐渐增大。m为人均土地面积;a为区域可承载人口与现有人口的比例系数,当a>1时,表明区域尚有发展空间,否则说明区域人口承载已达到极限或超载;r为区域现有人口数。按以上分析我们可以计算出北方荒漠化地区农牧业人口承载力。

半湿润耕地P=400元/mu,B=2000元,表明只有m>7.5亩时人口才能不超载,目前内蒙农民人均耕地为6.8亩,已经超载。

半湿润牧区草场P=40元/mu,B=6000元,这表明只有当m>220mu/人时,区域牧业人口才能不超载;半干旱牧区草场P=20元/mu,B=6000元,这表明只有当m>430mu/人时,区域牧业人口才能不超载。同样可知,干旱牧区草场P=10元/mu,B=6000元,这表明只有当m>860mu/人时,区域牧业人口才能不超载。目前,内蒙有牧民近200万,有可利用草场6818万公顷,人均34公顷,即人均510亩,总体上已近承载力极限。具体来看,属半湿润地区的呼伦贝尔盟牧民人均草场156亩,属半干旱地区的锡林郭勒盟牧民人均草场573亩;属干旱地区的阿拉善盟牧民人均草场900亩。

这表明该区农牧业人口对生态环境的压力已经到了极限,继续下去将超出生态弹性,恢复难度将进一步加大,势必增加更高的治理成本,甚至因难于恢复而逐步演变为沙漠。

当然,这一承载力是不断变化的,主要取决于:一是农牧区的科技进步与生产力水平不断提高,增强了区域的承载能力;二是人均农牧业收入的增长会减弱区域可承载人口数量。两者对比决定了区域承载能力的变化趋势。因此要实现区域可持续发展必由之路是,一要加大技术进步提高区域生产能力;二要减轻牧区人口数量。

以上分析表明,这一地区人口急剧增加及不合理的经济活动是荒漠化与沙尘暴形成的诱导因素。以内蒙古自治区为例,解放初期有人口600万人,人口密度5人/平方公里;到2000年人口增加到2400万人,人口密度20人/平方公里,50年间均翻了两番。人口密度占全国平均水平比重也由9.7%上升到15.4%。其中牧区人口由26万增加到193万,翻了3番。内蒙干旱缺水的自然环境造成土地承载能力极其有限,联合国也曾规定干旱地区适宜的人口是每平方公里不超过7人,半干旱地区每平方公里不超过20人。人口增多的原因主要是持续不断的机械增长,从清末民初自发出现的“闯关东、走西口”,到新中国成立后为了解决粮食问题而有组织地垦荒种地,都导致内蒙古自治区人口的急剧增长。

(二)政策导向与荒漠化演进

如前所述,北方荒漠形成是自然与人文因素长期共同作用的结果。贺兰山以西的新疆、青海、甘肃西部及内蒙阿拉善地区的沙漠多为地质历史时期形成,其荒漠化主要表现在沙漠中的绿洲萎缩及湖泊消失。如楼兰古城的消亡就与绿洲消失有关。目前,阿拉善地区的居延海湖泊萎缩导致这一地区荒漠化加剧。列全国第三、第四的巴丹吉林沙漠和腾格里沙漠之间的绿洲萎缩,也致使这两大沙漠正在趋于融合;而贺兰山以东地区荒漠形成多与人类经济活动有关。尽管早在一千多年前的唐代就开始了北方地区的垦殖活动,但真正大面积的开垦则是近一百多年的事,主要有以下几个时期:

1.清末民国期间。内蒙古科尔沁沙地的奈曼旗记载,清末民国期间的1892年、1929年和1938年,该地区进行了三次较大规模的垦荒活动。1929年开垦的耕地面积为60万亩;1938年开垦的耕地面积为100万亩。

2.“大跃进”和“文革”期间。建国后,国家采取军垦、农垦等各种方式鼓励垦荒,以内蒙古自治区为例,1949~1953年开垦耕地就达1723万亩。“大跃进”和“文革”期间,在“以粮为纲”、“牧民不吃亏心粮”的思想指导下,又进行大面积垦殖开荒。仅1961年就开垦了550万亩。“文革”时期,为实现粮食生产“越黄河”,开发“帮忙田”,组建生产建设兵团,开垦荒地1700多万亩。

3.改革开放后。十一届三中全会后,农村实行联产承包责任制,粮价上涨,进一步刺激垦荒种粮的活动。尽管一些地区曾提出“两种(种草、种树)三治(治沙、治山、治河)”;发展“自给性农业、商品性牧业、保护性林业”;实施“大念草木经、发展畜牧业”等新战略,但这些战略都未能很好地坚持下去。内蒙古自治区提出“粮食自给”的发展目标,建立商品粮基地,在呼伦贝尔盟、哲里木盟、伊克昭盟等地开荒2000万亩。1995年在“谁来养活中国”的理论影响下,又在河流两岸大面积开垦稻田。从建国后到1999年内蒙古全区累计开垦耕地8820万亩,1949年时耕地为5661万亩,合计14481万亩。近几年退耕后目前耕地面积为9000万亩左右。其中,3550万亩为水浇地。粮食单产也由1949年的40公斤/亩,提高到1987年的90公斤/亩,而1996年达到145公斤/亩,2000年达到200公斤/亩以上。

从以往经验教训来看,控制荒漠化与沙尘暴重要的是预防和保护,而国家战略定位是首要的。我国北方荒漠化地区是生态脆弱地区,也是我国北部的主要生态屏障,其战略地位决不亚于西部三江源头,两者生态建设构成了西部大开发生态建设的主体,但其范围要超出西部大开发地区,还要包括华北北部和东北西部。为此,国家在实施西部大开发的同时,应高度重视北方荒漠化地区的生态重建与可持续发展,将华北北部和东北西部沙化地区也列入西部大开发生态建设范围,实行同样的政策。

对北方脆弱生态环境地区,国家应有明确的战略定位,即生态建设第一,经济发展第二。尽管受人多地少、经济发展水平低等国情制约,我们希望这一地区也能实现经济发展与生态建设的“双赢”,但脆弱生态环境地区的自然条件、技术与管理水平等常导致事与愿违,结果是生态、经济的“双输”,导致治理速度赶不上沙化速度的被动局面。

(三)荒漠化形成的体制经济分析

从荒漠化形成的体制因素来看,问题也很突出。由于环境问题的外部性,其治理成本应内部化,但环境资源作为一种公共财产,具有公共物品性质,应由代表国家利益的政府进行经营和管理。荒漠化治理虽具有一定经济效益,但主要是具有社会效益,惠及全人类和后代,对此应全面评价,明确荒漠化治理的主体。

根据荒漠化形成的主要影响因素,可将荒漠化治理分为:具有经济开发价值的民间治沙;具有公共物品性质的公益性治沙以及具有广泛影响的社会治沙等。前者主要指具有一定生产能力的沙地,后两者主要指历史时期形成的沙化严重的土地及地质历史时期形成的危害严重的沙漠。

多年来,我国在治沙工作上忽视了自然资源经营产业化,导致资源过度利用和治理效果欠佳。因此,在荒漠化地区建立起资源产业化的机制,特别是草场、森林、水资源等经营产业化对于荒漠化治理十分重要。通过市场经济的利益约束机制,将荒漠化地区生产的环境成本内部化是治理荒漠化的新理念。从草场经营来看,一直没能实现牧草生产产业化,草畜合一的传统畜牧业生产方式没能得到根本的变革。在草场所有权与使用权分离的条件下,势必导致草场的粗放利用和生态环境破坏。从水资源利用来看,没有充分利用水价来调控水资源在草场建设与农业间的合理配置,管理也比较混乱。因此,体制障碍对荒漠化治理影响日益突出。

四、荒漠化与生态环境退化的恶性反馈

沙质荒漠化带来的危害十分严重,一是沙质地表在特定的气候条件下,即大风和强对流作用下,将形成浮尘、扬沙和沙尘暴天气,对本地和外地大气环境造成较大的影响,对人体健康也构成较大的威胁;二是吞噬草场和良田,使人类的生存空间缩小;三是荒漠化会带来当地生态环境条件的恶化,进一步扩大沙漠与沙地面积,形成恶性反馈。

一般来说,沙尘暴的形成条件有三个:①强风;②湍流;③沙尘源。前两个方面属气象因素,主要受地表横向气压差异与纵向对流影响,是目前人类技术不能控制的。因此,治理沙尘暴关键在于控制地表沙尘源,即防治沙漠化。沙尘暴造成大量土壤损失,破坏生态环境,影响大气质量。20世纪在美国和前苏联都曾发生过较大规模的沙尘暴,后因及时治理得到有效控制。但就全球而言,荒漠化与沙尘暴仍呈不断恶化的态势。

我国每年因沙质荒漠化吞噬土地面积近一个大县,造成的直接经济损失达500多亿元,若考虑沙尘暴等造成的间接经济影响,其损失会更大。荒漠化每年使数万人失去家园,就近迁徙后,又加剧新居住地的生态环境压力,形成新的荒漠化,重蹈旧辙。

更为严重的是,荒漠化导致环境退化,并在人口压力下,进一步加剧荒漠化扩张,形成恶性反馈。具体表现在:

1.地表蒸发量加大。在相同太阳辐射下,由于裸露地表温度比植被良好的地表地面温度高,因此,地表潜在蒸发量大,加剧了地表干旱化,环境退化和荒漠化进一步加剧。

2.降水减少。荒漠化地区因下垫面温度高,地面对大气的蒸散加热作用强,空中难于形成降水云团,降水随之减少,植被难以恢复,环境退化明显。

3.土壤结构破坏。荒漠化土地因植被稀少,地表干旱,地温高,特别是夏天极端气温常在40℃以上,土壤微生物消亡,土壤黏性减少,结构趋于疏松,并逐步蜕变成沙地。

荒漠化与沙尘暴的严峻形势,要求我们必须在认清形成机理的基础上采取有力措施予以解决。

(原载《江西社会科学》2004年第8期)

【注释】

[1]黄春长:《环境变迁》,科学出版社,2000年。

[2]黄春长:《环境变迁》,科学出版社,2000年。

[3]中国科学院地学部:《关于我国华北沙尘天气的成因与治理对策》,2000年5月。

[5]王宏昌:《中国西部气候——生态演替》,经济管理出版社,2001年。

[6]黄春长:《环境变迁》,科学出版社,2000年。

[7]刘治彦等:《治理荒漠化与沙尘暴的新思路——禁牧移民还草与退耕还林还草并举》,中国社会科学院《要报》,2001年。

[8]内蒙古土壤普查办公室:《内蒙古土壤资源数据册》,内蒙古人民出版社。

[9]内蒙古土壤普查办公室:《内蒙古土壤资源数据册》,内蒙古人民出版社。

[11]刘治彦、王其存:《东北地区西部生态环境生产能力估测及其增进过程分析》,《中国东北西部生态脆弱带研究》,科学出版社,1996年,第94~113页。

[12]刘治彦、王其存:《东北地区西部生态环境生产能力估测及其增进过程分析》,《中国东北西部生态脆弱带研究》,科学出版社,1996年,第94~113页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。