从亚欧会议进程看发展国际关系的“欧洲模式”

张 浚

欧盟以“区域组织”的身份活跃在国际舞台上,是一个特殊的行为主体,它的角色和发挥作用的方式不仅受到内部制度结构的限制,而且在某种程度上是把欧洲一体化经验“外化”到全球范围,套用欧洲人的话来说,就是让全球共同“分享欧洲的成功经验”。欧洲的成功经验有着丰富的内涵。从制度分析的角度来观察,欧洲的一体化进程以“制度化的一体化”为特色,[1]欧洲层面的制度建设不仅塑造了一体化的走向,而且为一体化的深入和扩大提供了持续的动力。欧洲的多边制度框架确立和巩固了成员共同认可和必须遵守的行为规则和价值规范,结果是,成员对自己利益的看法发生了变化,为了实现本国利益而彼此冲突的竞争关系在多边框架下被寻求“共同利益”的种种努力所取代。除了为经济一体化和建立统一大市场提供了制度保障之外,欧洲的多边机制还改变了欧洲大陆的国际关系格局,“均势外交”在今天的欧洲大陆已经失去意义。国家发挥影响的方式和途径相应地改变,在欧共体/欧盟内部复杂的政策制定体系中,已经不能单纯依靠“实物”来计量一国的“实力”或发挥影响的能力,多边机制提出了另外需要考虑的因素,[2]实力成为了“硬力量”(hard power)与“软力量”(soft power)的综合。

欧洲的内部经验决定了欧盟及其成员国对外的行为方式,在参与国际事务的时候,欧盟及其主要成员国一如既往地坚持多边机制的作用,不仅努力在全球范围内巩固国际多边制度框架,而且致力于推动其他地区的多边机制的发展。一个以“制度化”和“多边制度建设”为主要内容的处理国际关系的“欧洲模式”日渐清晰起来。这种模式首先反映欧洲人对双边外交,尤其是“均势外交”的扬弃,在经历两次世界大战后,欧洲人清醒地意识到以“势力均衡”为基础的和平与安全是多么的不可靠。其次,目前还没有得到充分认识的是,欧洲人通过有意识地参与制度建设间接却又有效地在全球范围内发挥着影响,“制度”是欧盟这个“民事力量”(civilian power)发挥影响的重要渠道,也是其影响力的来源。本文旨在分析欧盟参与亚欧会议的情况具体说明欧盟及其成员国如何通过多边制度建设对其他国家和地区发挥影响。

本文将集中讨论亚欧会议的制度结构,并由此入手分析欧盟及其成员国在亚欧会议中发挥影响的方式。亚欧会议的历史不足10年,况且它是一个发展欧盟和东亚两个地区间关系的区域间合作机制,它如何可以成为观察欧盟对外行为方式的一个窗口?原因有三:第一,由于东亚在世界范围内的经济和政治地位迅速上升,而且由于历史原因,美国在这一地区有举足轻重的影响,发展和东亚之间的关系对欧盟来说具有极其重要的战略意义,是其全球战略的关键部分;第二,亚欧会议充分展示欧盟及其成员国有意识地通过制度建设发挥影响的种种努力,在亚欧会议框架下,成员间的跨国政策讨论以新的方式组织起来,对东亚地区的区域多边机制建设和成员内部的政策制定过程都产生比较明显的影响;第三,亚欧会议增强了欧盟及其成员国在东亚发挥影响的能力,除了外部国际局势的因素之外,亚欧会议所确立的合作方式也放大了欧洲和东亚两个地区之间原本存在的不对称关系,因而通过观察亚欧会议下的合作可以更好地理解制度本身如何能够成为一种“软力量”,也可以更好地说明欧盟如何是与美国相对的“民事力量”。

“制度化的一体化”:欧洲一体化进程中的制度建设

政治制度可以引导政治活动的进程,因为它确立了政治主体需要遵守的行为规则和规范,蕴涵了他们认可的价值观念,并且会在比较长的时间段里影响到他们的政治观念、立场和取向。[3]因而,一些学者把政治制度视为独立的社会进程。[4]从长远来看,政治制度的运转不仅会带来一些参与者意想不到的结果,而且它还会限制和影响实现既定目标的方式。在欧洲一体化的历史中,制度建设就曾经扮演了重要的角色并将继续发挥着影响。

首先,制度框架塑造了欧洲一体化的轮廓,并影响了一体化的历史进程。第二次世界大战之后,欧洲人痛切地认识到确保安全和共同发展的目标无法在民族国家的范围内实现,而旧有的以势力均衡为基础的欧洲国际关系格局也无法保证欧洲的持久和平。在这种情况下,欧洲人开始尝试通过建立区域性多边机制的办法,促进欧洲的联合。战后初期,欧洲掀起了建立国际组织的潮流,欧洲煤钢共同体就是从这些区域性组织中生长起来的,并为欧洲联盟奠定了最早的制度基础。

欧洲煤钢共同体与战后初期的其他欧洲区域合作机制的最大不同之处有二:①它改变了不触及国家主权的松散的合作方式,建立了一个拥有主权让渡性质的最高机构(high authority),并逐步发展起一套对成员国具有直接约束力的欧共体法律体系。②它采取了部门联合的形式,鼓励“针对具体问题”(issue-specific)的合作,因而可以避免政治上的障碍。回溯欧洲一体化的历史就能清楚地看到,欧洲煤钢共同体与英国积极支持的像欧洲自由贸易区(EFTA)这样松散的合作机制恰成对照,前者之所以能够开辟经欧洲原子能共同体、欧洲经济共同体直到欧洲联盟这一条发展脉络,并有效地推动了欧洲一体化的进程,它所创立的制度模式是一个重要的因素。[5]

其次,多边制度框架改变了成员国之间的“权力游戏”规则,主要是改变了权力的内容和使用方式。战后“德国强权”的演化最能说明这一点。德国在欧洲一体化进程中占据着核心位置,这是不争的事实。建立欧洲煤钢共同体的初衷之一就是要把尚在恢复元气的德国装进“笼子”,消除欧洲安全的隐患。多边合作机制固然从制度上限制和约束了德国,使它没有可能再度发展成为第三帝国似的地区霸权,但是,故事的另一面是,德国利用多边制度框架间接地影响其他成员国:[6]一方面,德国通过参与欧洲层面的制度建设间接发挥影响,在参与过程中,德国尝试着把自己的行为规则、规范和价值观念变成欧洲的规则、规范和价值观念,把德国利益变成“欧洲利益”,这是凭借着“制度输出”而不是凭借着“强权”来施加影响的一种方式;另一方面,欧洲机构放大了德国发挥影响的能力,“欧洲化”了的“德国”规则、规范和价值,得以在更大的范围内传播,“欧洲化”了的“德国”利益因此也能够更好地实现。这种变化的结果是,德国事实上在欧共体/欧盟之中占据了主导地位,但是“德国强权”的基础改变了,在政治、经济和军事实力、人口规模和地缘政治优势等“硬力量”之外,又添加了由参与多边制度建设而带来的各种“软力量”,而且它对其他成员国施加影响的方式变得更为隐蔽。

基于这样的经验,欧洲人坚定不移地在世界范围内推销多边制度框架,并在有条件的时候通过选择制度模式放大自己的影响力。其动机是双重的:①与双边外交条件下的“势力均衡”相比,多边制度框架可以更加可靠地保障安全和实现共同繁荣。②有意识地参与全球范围内的多边制度建设,可以充分利用多边制度框架带来的“软力量”,输出欧洲的规则、规范和价值,间接却又有效地在全球范围施加影响。欧盟及其成员国积极参与亚欧会议进程,并力图通过亚欧会议进程补充现有的各种双边交流渠道,其内在逻辑即在于此。

亚欧会议的制度框架:欧洲的烙印

欧盟及其成员国对亚欧会议机制赞不绝口,在2001年欧盟的亚洲政策文件中,亚欧会议被称为“区域间合作的出色样板”。[7]不仅如此,在目前亚欧会议面临机制改革的压力,而欧洲和亚洲成员之间又存在意见分歧的情况下,欧盟极力维护当前的亚欧会议合作机制,尽管这个机制遭受到严厉的批评。欧洲人为什么要决心捍卫当前这个看上去缺乏效率的合作机制?解决这个问题必须从亚欧会议的制度结构入手。

(一)亚欧会议所确立的网络结构

亚欧会议是一个“非机制化”的合作机制,它不是建立在具有约束力的条约和其他国际法律文件的基础上,没有处理日常事务的常设机构,自身不拥有可以独立使用的资源,在亚欧会议框架下进行的主要活动就是召开会议。所以亚欧会议并不是一个一般意义上的区域组织,它之所以被称为制度,是因为它具备政治制度最基本的要素:成员之间的定期交往渠道(routines),[8]在亚欧会议中,这些日常交往渠道表现为不同领域中和不同层次上的定期会议。

迄今为止,亚欧会议确立了一个建立在分工基础上的网络式制度结构的雏形。虽然亚欧会议的宗旨是推动亚欧之间的“全面”伙伴关系,但交流却建立在分工基础之上。亚欧会议下设三根支柱,覆盖了主要的合作领域:经济合作、政治对话和学术、文化以及人民之间的交流,并根据每个支柱下政策对话与合作的不同情况安排相应的定期会议,比如负责经济合作的定期的经济部长会议和财长会议,负责政治对话的定期的外长会议,在学术、文化交流领域的不定期的文化部长会议等。合作领域分工的结果是建立了成员政府之间直接的部门联系(cross-cutting relations),政策对话由主要在成员国的中央政府之间展开,变为在职能部门之间进行。

如果把这些平行政策领域中平行的会议机制视为亚欧会议的经线,不同级别的会议就是纬线,它们共同构成了亚欧会议下的政府间关系网络。根据亚欧会议的倡导人之一吴作栋的最初想法,亚欧会议应该服务于两个目标:其一是建立亚欧领导人之间的个人联系;其二,在两个地区之间发展更紧密的经济联系。[9]这个想法辗转落实成具体制度,就成了不同级别的政府间会议,最引人注目的会议是两年一次的亚欧首脑会议,为维持亚欧会议机制贡献最大的是亚欧会议高官会,担负了亚欧会议的整体协调的责任。此外,还有各种定期和不定期的部长级会议、分管具体问题的高官会、通过其他渠道进行的政府官员间的一般交流等。一般说来,从首脑会议到高官级别的会议之间存在着一种十分松散的“上下级”关系,比如,贸易投资高官会要向经济部长会议汇报工作成果,并负责筹备经济部长会议;经济部长会议又要向首脑会议汇报工作,提出本领域的新合作议案,由首脑会议批准,等等。

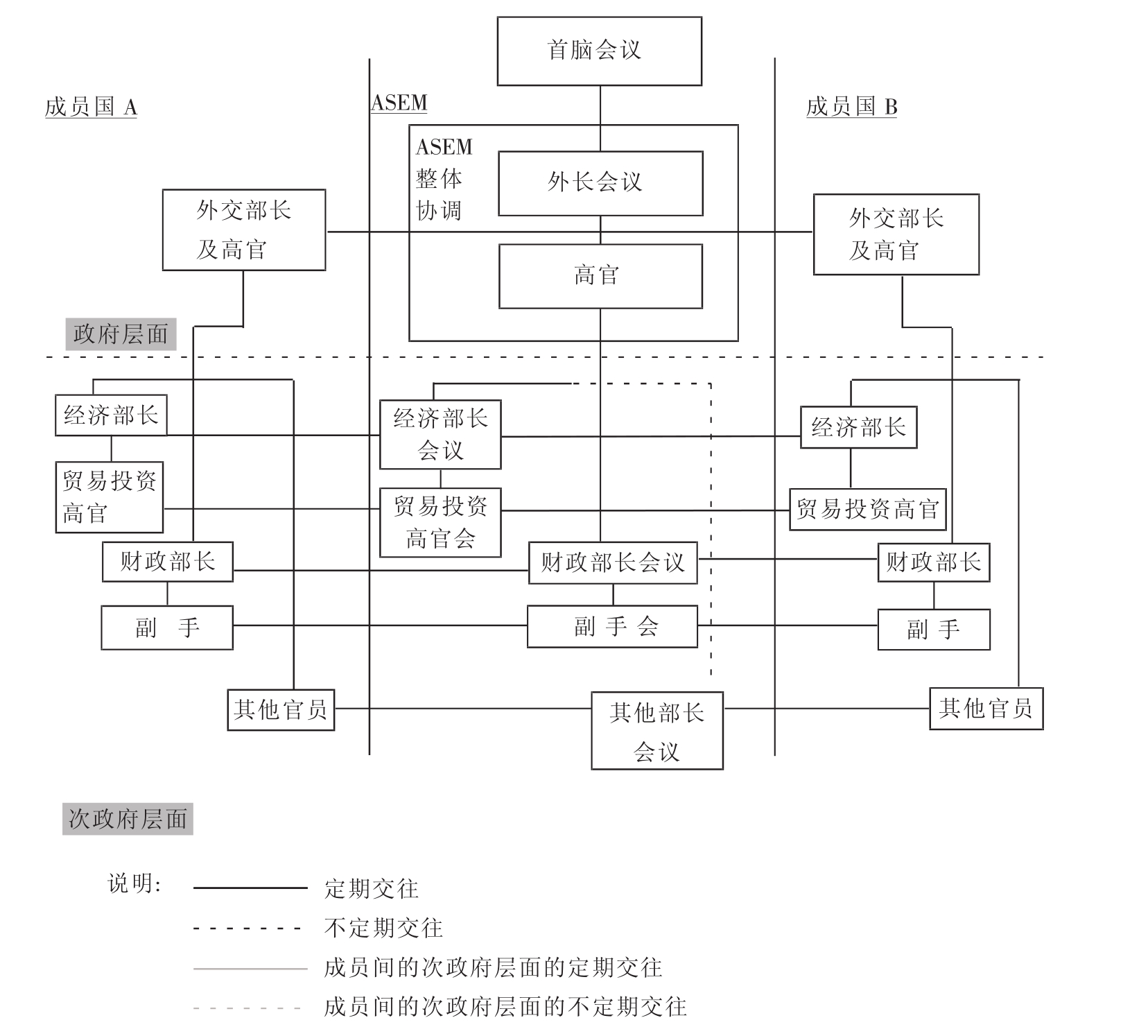

沿着经线和纬线的方向,出现了两种政策协调。一个是不同合作领域之间的协调,一方面成员国要协调本国内部的部门立场,使得国家内部各个部门的亚欧会议政策能够与国家的整体政策保持一致;另一方面,在亚欧会议层面存在着亚欧会议高官会和其他负责领域合作的会议或机构之间的协调,保证各领域的合作符合亚欧会议进程的总体方向。另一个是在亚欧会议层面的不同级别的协调,主要是在成员之间就具体问题达成一致意见。这种网格状的结构鼓励的是政策过程中的分权趋向。显然各个职能部门占有更重要的地位,以中国的情况为例,在制定针对亚欧会议的政策时,传统主管对外事务的对外关系部门,如外交部、商务部,乃至职能部门下设的国际司等,主要承担的是政策协调职能,基本的政策立场则出自负责各个领域具体事务的主管部门。[10]政府间交流网络的情况见图1。

亚欧会议除了建立成员政府部门之间的交流网络,同时还设立非政府部门参与亚欧会议的机制和渠道,不仅促进了成员非政府部门之间的交流,而且在某些领域之中,鼓励非政府部门参与政府间的政策讨论。比如,在贸易促进行动计划下,投资专家组(主要由成员负责投资问题的政府官员组成)针对某些问题的讨论要以“亚欧工商论坛”(以非政府的私人部门或工商协会等组织为主)提供的问题清单为准,这意味着非政府部门甚至分享了政策制定权力:设定讨论日程。

从制度结构的角度来看,这种网络式制度结构的特点主要有以下几个方面。首先,国与国之间的政策对话不再由中央政府,尤其是外交部主导,大量讨论是在次政府层面的职能部门间进行,非政府部门也参与到传统意义上的“外交”事务中,因而在亚欧会议进程中明显出现了多头参与、政策制定权力分散化的趋向。其次,政策讨论的基础发生了变化。由于大量的政策对话是在职能部门之间进行的,政府间讨论的人员构成相应地改变。亚欧会议下的大量会议是“技术官僚”会议,会议议题以具体合作领域的具体问题为主,表现出了技术倾向,政治性降低;讨论问题的方式也随之改变,受到鼓励的是“以知识为基础的政策讨论”,[11]跨国政策讨论的行业性质更加突出。再次,亚欧会议建立了一个开放的制度结构。其制度的开放性主要表现在两个方面:一方面亚欧会议不是以具有约束力的法律或条约为基础,成员的角色和行为方式不是以“白纸黑字”的方式确定下来的,而是依据共识和在互动过程中逐步确立起来的非正式的规则;另一方面,构成成员之间对话和合作所依据的规范基础是全球多边法律框架,而不是基于仅适用于亚欧会议成员的“亚欧规范”。

图1 亚欧会议下的政府间交流网络

(二)亚欧会议的制度设计和改革:欧洲方面的影响

在亚欧会议的最初制度设计和机制改革的过程中,欧洲成员显然是“有心人”,他们的目标比亚洲成员要清楚得多。

首先,从某种意义上讲,亚欧会议是欧共体/欧盟与东盟对话机制的“改进版”,政策对话的范围扩大了,组织方式也有所改进。1996年欧盟针对欧盟—东盟对话的政策文件中,指出现存对话机制的两点不足:[12]一方面,欧盟—东盟对话中不存在合作领域的分工,在部长级会议中同时讨论经济和政治议题,很难深入交换观点;另一方面,在欧盟—东盟对话中,非政府部门的参与是不充分的,虽然有一些议会之间的交流,但并没有充分带动市民社会组织之间的直接交往和人民对人民的交流。无独有偶,在同一年成立的亚欧会议不仅确立了分领域对话的机制,而且把非政府部门的参与作为重要组成部分,设立了专门的机构和渠道推动这方面的交流。

其次,欧洲成员极力保持亚欧会议非正式论坛的性质。目前,亚欧成员之间就亚欧会议机制改革问题表现了极大的立场分歧。欧盟强调亚欧会议应是一个对话和交流的渠道,[13]因而不仅不希望在亚欧会议框架下重复通过其他渠道进行的合作,而且希望保持非正式的工作程序,不想发展实质性的合作。亚洲成员的立场恰恰相反。除了协商之外,欧洲方面还采取一些实际行动表明自己“不可动摇”的态度,比如为了捍卫亚欧会议非正式论坛的性质,欧方一再推迟原定于2004年举办的经济部长会议和财政部长会议。

欧洲方面采取这种政策立场的原因,是因为亚欧会议当前的合作机制与其参与全球治理的基本政策主张是一致的。根据欧盟的政策文件,它参与全球治理的主要目的并不是要在不同的层次、地域和政策领域中组建各式各样的组织,全球治理的目标在于创建共同遵守的游戏规则。为了实现这一目标,欧盟一方面希望扩大政策讨论的参与范围、推广共同接受的规范和标准来推动全球层面的规则趋同。另一方面,欧盟又极力推荐不具有强制约束力的合作形式,如使用软法律工具和进行政策讨论等,使得所有国家都可以根据自己的情况灵活地贯彻“共同准则”。[14]这就不难解释欧洲成员为什么要坚持亚欧会议保持非正式论坛的合作形式。

最后,亚欧会议的多重、多层会议机制与欧盟内部的多层治理在制度结构上也是相似的。它按照职能划分不同的管辖权限,[15]而且同样鼓励既包括各级政府部门,也包括非政府部门之内的广泛参与。相似的制度结构可以为欧盟及其成员国提供更多的发挥影响的渠道,使它获得相对于亚洲成员的比较制度优势。

但是,亚欧会议机制在关键一点上与欧共体/欧盟又完全不同。欧共体/欧盟是建立在对成员国有法律约束力的条约和欧共体法的基础上的。在欧盟内部,条约和以条约为基础的欧共体法律体系的一个重要作用是给所有参与欧盟治理活动的成员规定了必须共同遵守的规范标准,这是进行建设性政策对话的一个必要条件。[16]而亚欧会议是建立在“宣言”基础上的,并依靠“软法律工具”运转。之所以如此,首先是由于欧洲和东亚成员之间巨大的差异。其次是由于亚欧会议中的对话与合作遵循了现有多边法律框架所确立的基本原则,所以弥补了亚欧会议的“先天缺陷”,使成员间的对话与合作仍然有章可循。同时,这样的制度安排也反映了欧盟在亚欧会议中的另一层战略目标,即:加强亚欧成员之间的政策协调,使欧盟得以在制定全球性规则的场合发挥更大影响,用《亚欧合作框架2000》的话来说,亚欧会议的主要目标之一是“应该为其他论坛的进展提供动力和方便条件”。[17]

以上分析集中于亚欧会议制度结构的特点以及欧盟在亚欧会议制度建设中发挥的影响。更进一步的问题是,这样的制度结构反映了欧盟什么样的利益?它怎样有利于欧盟在东亚地区发挥影响?

“间接的制度影响力”:其实施方式和结果

亚欧会议进程的发展比较充分地体现了欧洲成员所拥有的“间接的制度影响力”,[18]也就是把欧洲的规则、规范和价值观念推广到亚欧会议之中,从而影响亚洲成员的行为方式和行为规范,间接地实现自己的利益。在亚欧会议的实际运行之中,现有制度结构从哪些方面增强了欧盟及其成员国发挥影响的能力,又带来了什么样的结果?

(一)亚欧会议是怎样有助于欧洲成员发挥影响的

首先,分领域的会议机制增强了成员间跨国政策协商的“技术含量”,突出了行业性质,所以减少了讨论的政治障碍,并在一些政策领域中扩大了欧洲成员所具有的知识优势,这种倾向在亚欧会议具体的合作项目中表现得非常明显。

在投资促进行动计划下针对投资政策法规的讨论是一个很好的例子。在讨论的初期阶段,欧方建议共同讨论投资壁垒问题,亚洲成员认为投资体制完全是一国内部的制度问题,所以反对欧方的建议,在这一领域的政策磋商转而针对“吸引外资的最佳措施”,并采用了“标准化”(benchmarking)的方法对各国进展进行评估。项目执行4年后,亚洲国家转变了最初的立场,把投资壁垒问题纳入到针对投资政策法规的讨论。欧洲成员之所以能够主导这个领域的讨论,与欧洲在这方面丰富的经验和知识储备有关。针对投资壁垒问题的“标准化”实践,在欧盟内部已经有相当长时间的历史。从1980年代末1990年代初开始,欧洲的企业家组织欧洲工业者圆桌会议(ERTI,European Round Table of Industrialists)就开始对30个主要发展中国家的投资环境进行评估,发展起了一个复杂的评估指标体系,并对外界公布评估结果。[19]亚洲国家普遍没有这样的经验和知识储备,从中国的情况来看,2003年中国主管对外经济政策的政府部门商务部第一次撰写并公布了对中国18个主要的贸易伙伴贸易投资环境的国别报告,其中绝大部分篇幅还是分给了贸易壁垒,关于投资壁垒的描述寥寥数页而已。[20]这种差别是不容忽视的。

这里还要提到的一点是欧洲和亚洲成员对亚欧会议战略作用的不同认识。欧盟及其成员国比较明确自己在亚欧会议中的战略利益和战略目标,相反,亚洲成员的认识相对模糊,一方面无法确定亚欧会议同其他亚欧之间现有渠道的关系及它的附加价值;另一方面,亚欧会议对推动自己对外战略的意义也不甚了了。所以,欧盟及其成员国的知识优势不仅体现在具体合作领域中,它也有助于欧洲成员主导亚欧会议的进程。

其次,亚欧会议中的多头参与扩大了欧洲成员发挥影响的渠道,除了把交流扩展到次政府层次,亚欧会议还建立了非政府部门之间进行直接交流的平台,这使得欧洲成员在社会组织方面的优势也成为了其“影响力”的一个重要方面。

在任何政治制度中,开放的参与机会都不能等同于平等的参与机会。欧洲方面更有能力发掘非政府部门参与渠道的潜力。欧洲的市民社会组织素有传统,有强大的组织动员能力、丰厚的资源以及丰富的参与跨国政策讨论的经验。亚洲的市民社会组织相对较弱。中国尤其如此,动员参与亚欧会议框架下活动主要是通过政府渠道进行的,一些参与非政府部门合作的实际上也是政府部门,比如全国青联,在参与活动的过程中,它们本身就面临着定位问题,到底应该是算做政府部门,还是非政府组织?[21]社会组织不发达还意味着行业、团体利益缺乏整合、表述和代表。因而在跨国交往中就没有能力充分对外施加影响。

最后,欧盟这个超国家组织的协调作用增强了欧洲成员的影响力。欧洲成员一直在亚欧会议中占据着数量优势,在2004年亚欧会议扩大之前,欧亚成员的比例是16∶10,2004年之后,变为26∶13。亚洲成员本就是少数,又缺乏有效的内部协调,因而难免在某些政策讨论中处于劣势。一位中国公安部的官员给出一个例子,在其参与的一次亚欧会议活动中,由于欧方的代表多负责非法移民事务,会议讨论不得不以非法移民为重点,否则对话无法进行。

(二)亚欧会议只是“清谈家的聚会”吗

由于迄今为止亚欧会议一直是一个非正式的论坛,其框架下很少“实质性”的合作,所以被舆论批评为“清谈家的聚会”(a talk-shop),各参与方也普遍担心亚欧会议进程会因此而丧失动力。按照所谓的“硬性”指标来评估,亚欧会议确实不是一个高效的机构,因为它带来的看得见的好处很少。尽管如此,欧盟还是把它称做发展区域间合作的“出色样板”,这有点让人费解。但是,如果把规则、政策立场和观念的趋同作为衡量的标准,欧盟对亚欧会议的热情就容易理解了。

亚欧会议最引人注目的成果是,巩固了东亚的多边区域合作机制。与美国在东亚地区积极开展以美国为中心的双边外交的做法相反,欧盟希望推动东亚地区的多边合作机制。基于这种考虑,欧盟把东盟看做是发展与亚太地区关系的枢纽。[22]在亚欧会议中,东盟和东北亚3国组成一个地区小组,与欧盟相对,这种安排给东亚区域内部的合作带来了动力。在亚欧会议成立后不久,先后出现了“东盟+1”和“东盟+3”等东亚国家之间的定期对话机制,巩固了东盟在地区多边合作机制中的地位。而且,欧亚之间长期的关于维持多边国际秩序的交流也带来了成员间政策立场的趋同,最近,中国政府就公开表示对东盟的支持,认为发展东亚区域合作机制要以东盟为核心。[23]更为重要的是,因为东盟本身就是一个多边机制,所以以东盟为轴心的区域合作从制度上保证了东亚的区域性对话与合作的多边性质,这巩固了东亚区域秩序的“多边主义”倾向,同时更为重要的一个结果是限制了美国在这一地区的“单边外交”。

此外,亚欧会议在一些敏感领域的对话也带来积极的效果。比如说亚欧之间关于人权问题的对话,这是一个欧洲方面热衷讨论、亚洲方面戒心重重的话题,在亚欧会议下举办了非正式的系列研讨会就此进行交流,带来了亚洲方面的态度转变;在2000年第三届首脑会议的主席声明中第一次出现关于人权的内容。从亚欧会议的整体进程来看,无论是在国际政治、经济秩序等“大政”方面,还是在细小的技术合作领域,都可以观察到这种定期对话所带来的影响。前文已经提到一些,但这远不是全部。

考虑到前面提到的欧盟对制度的理解:制度是规则而不是组织,那么亚欧会议的确应该是欧盟眼里的出色样板,它的确帮助了欧盟及其成员国向东亚地区输出规则和观念。从目前的情况来看,亚欧会议中的交流虽然是双向的,但欧洲的影响似乎更突出一些。之所以如此,除了上面给出的解释以外,也不排除亚洲国家对亚欧会议的战略目标不清楚、政策表述不够充分以及政策文件相对不够透明的因素。

结论:“欧洲模式”和国际舞台上的“民事力量”

在国际舞台上,欧盟是相对于美国的“民事力量”,这已经成为共识。但是,“民事力量”到底是一种什么样的力量?亚欧会议进程所显示的是,欧盟及其成员国不仅凭借它们的经济实力发挥全球影响,更重要的是,它们通过全球范围内不同层次上的制度建设,输出欧洲规则、规范和观念,间接地发挥影响。这从一个侧面揭示了以多边制度建设为核心的处理国际关系的欧洲模式的内在动力和逻辑。

在欧洲人提倡的全球治理中,“势力均衡”条件下的国与国之间的冲突、对抗以及潜在的战争威胁被寻求“共同利益”的种种努力所代替。对利益的理解是受到政治制度所确定的规则、规范和价值观念的影响和制约的,把“欧洲制度”变成“全球制度”的后果之一是将“欧洲”的利益变成了“共同利益”或“全球利益”,因而欧洲人追求自身利益的方式相当迂回,却远非无效。一个非常现成的例子是欧洲和中国在环保问题上的政策趋同,以往中国把欧洲要求中国在环保问题上承担更多责任的做法看做是对中国高速发展的限制,中欧在此问题上颇多龃龉,可是,当中国政府意识到环保对中国本身的可持续发展所具有的重要意义后,环境保护和可持续发展就成了中欧的“共同利益”,在全球范围内的协商与谈判中,中国自发地采取了和欧盟相似的立场。

在以“制度化”和“多边制度建设”为核心的发展国际关系、处理国际问题的“欧洲模式”中,不仅“权力”的内涵更为丰富,使用“权力”的方式也更为多样和隐蔽。然而不可否认的一点是,同以双边外交和势力均衡为基础的国际秩序相比,“欧洲模式”减少了直接的冲突和对抗,更有利于维护安全与和平。从这个意义上说,欧盟这个活跃在国际舞台上的“民事力量”以及它所倡导的“欧洲模式”都是应该受到欢迎的。

(原载《欧洲研究》2006年第1期)

【注释】

[1]Katzenstein,Peter J.(1997),‘United Germany in an integrating Europe’,in Katzenstein,Peter J.(ed.)(1997),Tamed power:Germany in Europe,Cornell University Press,1997,pp1-48.

[2]比如,在“一致同意”的投票机制下,卢森堡这个弹丸小国就在某种程度上拥有可以与德、法这些大国相抗衡的能力。此外,国内政治和社会结构的差别,会导致各国参与欧盟政策制定过程的程度不同,并间接导致在欧盟层面发挥影响能力的国别差异。

[3]相关分析见March,James G.and Olsen,Johan P.(1989),Rediscovering institutions:the organizational basis of politics,the Free Press以及Powell,Walter W.and DiMaggio,Paul J.(1991),‘Introduction’,in Powell,Walter W.and DiMaggio,Paul J.(ed.)(1991),The new institutionalism in organizational analysis,the University of Chicago Press。

[4]见[德]贝娅特·科勒—科赫等著,顾俊礼等译:《欧洲一体化与欧盟治理》第6章,中国社会科学出版社2004年版。

[5]详细的分析可以进一步参考:[法]法布里斯·拉哈著,彭姝 等译,《欧洲一体化史1945-2004》,Nugent,Neill(2003),‘The Historical Evolution’,in:Nugent,Neill:The government and politics of the European Union,5th ed.,Basingstoke:Palgrave Macmillan,pp.3-45,以及Dehousse,Renaud &Majone,Giandomenico(1994),‘The institutional dynamics of European Integration:From the Single Act to Maastricht Treaty’,in Martin,S.(ed).,The Construction of Europe,Kluwer Academic Publishers,pp91-112。

等译,《欧洲一体化史1945-2004》,Nugent,Neill(2003),‘The Historical Evolution’,in:Nugent,Neill:The government and politics of the European Union,5th ed.,Basingstoke:Palgrave Macmillan,pp.3-45,以及Dehousse,Renaud &Majone,Giandomenico(1994),‘The institutional dynamics of European Integration:From the Single Act to Maastricht Treaty’,in Martin,S.(ed).,The Construction of Europe,Kluwer Academic Publishers,pp91-112。

[6]对德国在欧洲一体化机制中发挥影响的各种方式的详细分析,见Bulmer,Simon J.(1997),“Shaping the rules?The constitutive politics of the European Union and German power”,in Katzenstein,Peter J.,ed.,Tamed power:Germany in Europe,Cornell University Press 1997。

[7]E uropean Commission(2001),Europe and Asia:A strategic framework for Enhanced partnerships,COM(2001)469,p.25,原文如此:“The ASEM process has offered an excellent example of inter-regional cooperation,…”

[8]见March & Olsen(1989)。

[9]Yeo Lay Hwee(2003),Asia and Europe:The development and different dimensions of ASEM,Routledge,p.64.

[10]信息来源:对外交部和商务部主管亚欧会议事务官员的访谈记录。

[11]Neyer,Juergen(2003),Discourse and Order in the EU:A Deliberative Approach to Multilevel Governance,In Journal of Common Market Studies,Vol.41,No.4,Blackwell,pp.687-706.

[12]European Commission,Creating a new dynamic in EU-ASEAN relations,COM(96)314 final,Luxembourg:Office for Official Publications of the European Communities.

[13]European Commission(2001b),p.25,文件中提及要继续利用亚欧会议这个非正式论坛来实现成功的亚欧伙伴关系。原文如此,“…we should draw fully on ASEM’s potential as a forum for an informal exchange of views promoting increased understanding and enhanced cooperation,and to use this to build concrete achievements in the various priority areas identified in the Asia-Europe Cooperation Framework adopted at the Seoul Summit.”

[14]见European Commission,Report of the Working Group- ‘Strengthening Europe’s contribution to world governance’,in European Governance:Preparatory Work for the White Paper,Brussels 2002。

[15]Hooghe & Marks将多层治理结构分为两类:一类以美国式的联邦制度为代表,管辖权限并不分工明确,但是限制一定的层次上(General-purpose jurisdictions,nonintersecting membership,jurisdictions at a limited number of levels and systemwide architecture);另一类以欧盟为代表,管辖权限分工明确,但是在某一确定的领域内存在着不同级别的管辖机构(Task-specific jurisdictions,intersecting memberships,No limit to the number of jurisdictional levels and flexible design)。详细分析见Hooghe and Marks 2003。

[16]Neyer,Juergen(2003),‘Discourse and order in the EU:a deliberative approach to multilevel governance’,in Journal of Common Market Studies,Vol.41,No.4,pp.687-706.

[17]原文如此:“...as an informal process,ASEM need not be institutionalized.It should stimulate and facilitate progress in other fora”。见ASEM,The Asia-Europe Cooperation Framework(AECF)2000。

[18]Bulmer,Simon J.(1997),“Shaping the rules? The constitutive politics of the European Union and German power”,in Katzenstein,Peter J.,ed.,Tamed power:Germany in Europe,Cornell University Press 1997.

[19]European Commission 2002,p.347.

[20]中华人民共和国商务部:《国别贸易投资环境报告(2003)》,人民出版社2003年版。

[21]信息来源:对全国青联国际部有关人员的访谈。

[22]European Commission(1996),Creating a new dynamic in EU -ASEAN relations,COM(1996)314,p.8,Luxembourg:Office for Official Publications of the European Communities.

[23]查中国政府的相关发言。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。