行业环境是企业生存发展的直接空间,也是对企业生产经营活动最直接发生影响的外部环境。由于宏观环境变化对企业的影响可能要通过较长时间才能显现出来,因而对宏观环境作广泛而深入的分析可能是不经济的,且易造成信息超载。战略制定时更有效的方法是集中精力分析与战略形成直接相关的因素——行业结构。

分析行业结构对企业决定竞争原则和可能采取的战略等方面具有基础作用。根据美国著名的战略管理学者迈克尔·波特(M.E.Porter)的观点,潜在的进入者、替代品、购买者、供应者以及行业中现有竞争者这五种基本竞争力量(见图19-1)的状况及其综合强度决定着行业内部竞争的激烈程度,由于它们也影响行业内的价格、成本和企业所需要的投资,因而也决定了该行业的盈利能力。

图19-1 波特模型:行业中的竞争力量

(一)潜在的进入者

潜在的进入者会带来新的生产能力,带来新的物质资源,会冲击现有的市场格局,从而对已有的市场份额提出重新分配的要求。这种情况可能造成行业内产品价格暴跌或企业内在成本增加,使得行业的获利能力降低。潜在的进入者是否能够进入某行业并对该行业构成威胁,取决于该行业所存在的进入障碍。如果进入障碍高,外部进入的威胁便小。

可以构成行业的进入障碍的主要因素有:(1)规模经济。规模经济是指在一定时期内,企业所生产的产品或劳务的绝对量增加时,其单位成本趋于下降。规模经济通过迫使进入者采取大规模的进入方式进入该行业,并甘冒行业中现有厂商会作出强烈反应的风险,或者以小规模进入方式进入该行业,并忍受产品成本过高的劣势。(2)产品差别化。这是指由于顾客或用户对企业产品的质量或商标信誉的忠实程度不同而形成的产品之间的差异。产品差异化迫使进入者耗费巨资去征服现有客户的忠实性,由此形成进入障碍。(3)资金的需求。在进入新的行业时,企业如果需要大量的投资,则会谨慎考虑是否进入或如何进入。(4)转换成本。这里是指企业从一个行业转向另一行业从事生产经营活动时,或从一种产品转向另一种产品时,所要支付的成本,如雇员再培训成本、购置新辅助设备的成本等。购买者的转换成本越高,新进入者进入现有行业的障碍也就越高。(5)分销渠道。企业在进入一个新的行业时,如果没有自己的产品分销渠道,也会面临着进入障碍。新加入者必须通过让利、合作、广告津贴等方式让原有的分销渠道接受其产品,而这必将减少新加入企业的利润。(6)绝对成本优势。由于现有企业已拥有专有的产品工艺,取得原材料的有利途径,已形成经验曲线等成本优势,新进入者不论规模经济大小都无法达到类似于原有企业拥有的那种成本优势。(7)政府的法律和政策限制。政府的有关法律和政策限制是一种最直接的进入障碍,如现有政策限制私有企业进入银行和保险行业。

(二)替代品

替代品是指那些与本企业产品具有相同功能或类似功能的产品。在质量相似的情况下,替代品的价格会比被替代品的价格更具有竞争力。替代产品投入市场后,会使市场竞争加剧,会降低企业原有产品的价格,使企业收益下滑,对企业构成较大的威胁。为了抵制替代品对行业的威胁,行业中各企业往往采取集体行动,改进产品质量,进行持续的广告宣传、市场营销等活动。但有些替代品是符合社会发展和科学技术进步的产物,如晶体管取代真空管,这时企业在研究与替代品的竞争关系时,一定要考虑产品的寿命周期阶段与科学技术的发展方向,及时淘汰处于衰退期的产品。

(三)行业内现有竞争者之间的抗衡

行业内的抗衡是指行业内各企业之间的竞争关系与程度。常见的抗衡手段主要有价格战、广告战、服务战等。不同行业现有企业间的抗衡激烈程度是不同的,有的比较缓和,有的比较激烈。行业内竞争程度是由一些结构性因素制约的,它们有:行业内竞争对手的数量及竞争者之间的实力对比、行业发展快慢程度、产品差异化程度、固定成本和储存成本的高低、竞争对手间竞争战略的差异程度以及退出障碍的高低,等等。

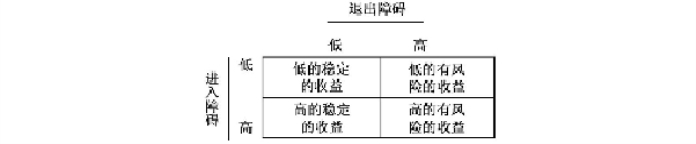

退出障碍是指那些迫使投资收益低、甚至是亏损的企业仍留在行业中从事生产经营活动的各种因素,如固定资产高度专业化、退出成本过高、企业内经营单位间密切的协同关系、政府和社会的限制等。当退出障碍高时,过剩的生产能力不能脱离该行业,而那些竞争失败的公司又没有退出,甚至求助于极端的战术,结果整个行业的获利能力维持在较低的水平。每个行业进入障碍和退出障碍的高低是不同的,会形成不同的组合(如图19-2所示)。

图19-2 障碍与获利能力

退出障碍与进入障碍之间有密切的经济联系。从行业利润的观点出发,最佳情况是进入障碍高而退出障碍低。这时,进入行业将被阻止,而失败的竞争对手将退出该行业,企业将获得稳定的收益;最不利的情况是进入障碍低而退出障碍高。这时,新加入者容易进入行业,可能因为经济条件好转时会吸引更多的竞争对手进入该行业,但当恶化时,企业不能撤出该行业,造成生产能力过剩,使企业面临较大的风险,但经济效益较低。

(四)购买者的讨价还价能力

购买者经常采取各种手段压低价格,要求较高的产品质量或更多的服务,甚至迫使作为供应者的企业互相竞争等,这些方式都会降低企业的获利能力。每个行业的购买者集团的这种讨价还价能力,取决于该集团所处市场的特性,也取决于该集团在该行业的购买活动与其整个业务相比较的重要程度。

当具备以下条件时,购买者集团就会有较高的竞争能力:(1)相对于卖方的销售来说,购买者的购买力集中或进货批量大,会增加购买者的重要性;(2)购买者盈利水平低,或购买者从行业中购买的产品占购买者的全部费用或全部购买量的相当大的比例,使购买者通常对价格很敏感;(3)购买者从行业中购买的产品是标准的或是无差异的,将从供应方之间互相竞争中获利;(4)购买者转换成本不高,不必固定地从特定企业购买产品;(5)购买者采用向后一体化,会威胁作为供应者的企业;(6)行业的产品对购买者产品或服务质量没有重大影响;(7)购买者掌握了充分的信息。企业应将对购买者集团的选择,看作是一项具有决定性的战略决策。要改善自己的战略态势,企业必须寻找那些对该企业影响力最小的购买者。

(五)供应者的讨价还价能力

供应者可以通过提高产品的价格或降低出售货物质量的手段发挥他们讨价还价的能力。一般来说,如果下列情况适用,那么某个供应者集团便是强有力的:(1)少数几家公司控制供应者集团;(2)替代品不能与供应者所销售的产品相竞争;(3)作为购买者的企业不是供应者的重要顾客;(4)供应者的产品是购买者从事生产经营业务的一项重要投入;(5)供应者集团的产品存在着差别化;(6)供应者集团实行向前一体化。企业应该审时度势,建立良好的供应体系,通过战略来改善自己的处境。

企业可以采取尽可能地将自身的经营与竞争力量隔绝开来,努力从自身利益需要出发影响行业竞争规则,先占领有利的市场地位再发起进攻性竞争行动等手段来对付这五种竞争力量,以增强自己的市场地位与竞争能力。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。