三、计算结果及分析

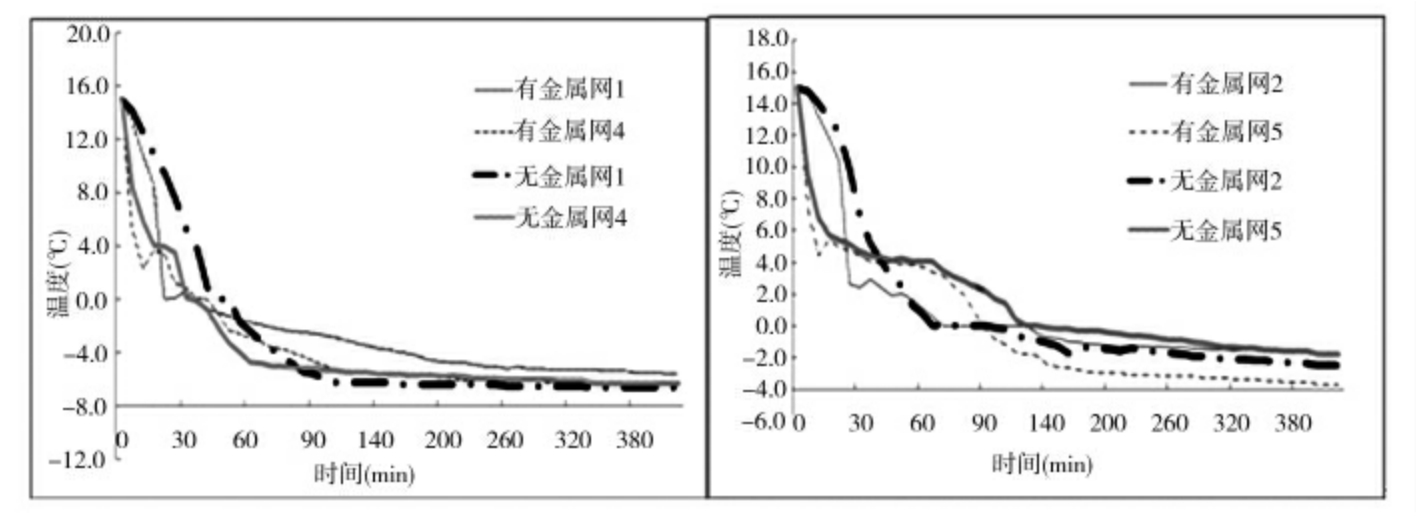

运用数值计算软件对上述数学模型进行数值计算,蓄冰桶内水的初始温度为15℃,铜管壁面温度保持恒温为-7℃,蓄冰桶外壁面绝热。对桶内加入部分金属丝网和桶内没有加入金属丝网的情况进行模拟。图4为近壁点(①点和④点)温度分布。

对比以下三个温度分布图,刚刚开始水温下降的时候在自然对流的作用下靠近管壁被冷却的水往下运动,冷量被带到下方,处于冷壁下方的温度点④降温较快,但是当水温降低到4℃左右时,因为密度的逆转处于下方的温度点④温度出现在4℃左右停留一段时间的现象。而上方的温度点①在自然对流的冷量补充之下迅速降温到4℃以下,同时对比处于同一个点①的加金属网和没加金属网的温度分布我们可以发现在近壁点①、④加了金属丝网的温度要高于没有加金属丝网的温度。但是在②、③、④、⑥点加了金属丝网的温度要略低于相同时间下没有加金属丝网的温度。这说明加了金属丝网以后冷媒的冷量在冰蓄冷过程中迅速地通过金属从靠近管壁的地方带到远离管壁的地方,从而维持铜管外侧的温度较高,增大铜管内壁和外壁的温差,增大热流密度。这也从温度分布的角度说明加入一定量的金属丝可以提高蓄冰效率。

图4距管壁5mm纵向温度分布 图5距管壁15mm纵向温度分布

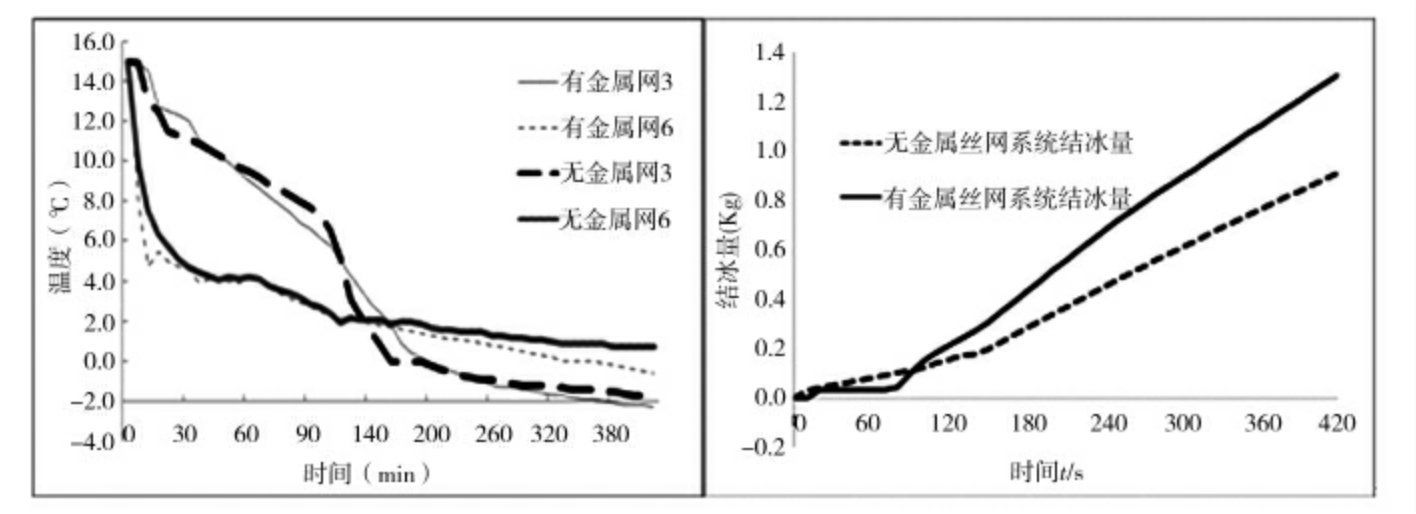

图6距管壁25mm纵向温度分布 图7两种蓄冷系统结冰量的比较对比

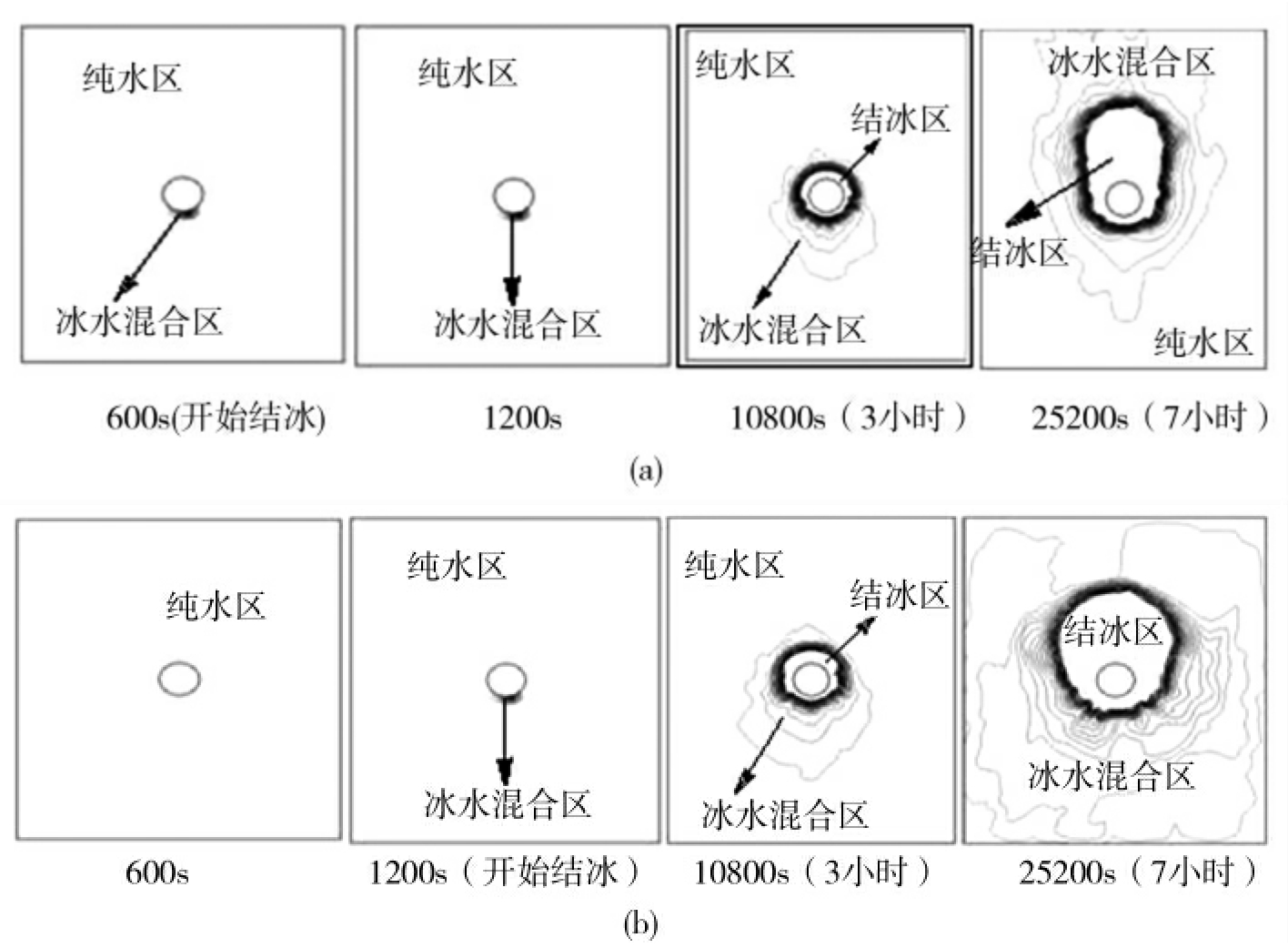

图8 有(无)金属丝网不同时间的结冰厚度

图8(a)图为无金属丝网的蓄冰厚度示意图,(b)为加金属丝网的蓄冰厚度示意图。从图8(a)(b)图的对比我们可以发现,蓄冰刚开始的时候,没加金属丝网的蓄冰系统结冰速率高于加了金属丝网的蓄冰系统,这是因为在蓄冰刚刚开始的时候,因为金属丝网的存在,铜管外相变介质的综合导热系数远高于纯水的导热系数,冷量从管内源源不断地被输运到离壁面较远的区域。但是图7中可以看到当蓄冰系统水温降到一定温度时,随着桶内水温温差的变小,加金属丝的蓄冰系统热流密度大的优势显现出来,结冰量超过没加金属丝网的蓄冰系统,并且自此之后两个系统蓄冰量差距越来越大。

图9 有(无)金属丝网不同时间的流线

图9(a)图为无金属丝网的流线示意图,(b)为加金属丝网的流线示意图。从图9(a)(b)图的对比我们可以看出蓄冰刚开始的时候,靠近管壁的水由于密度的变化向下流动,而蓄冰桶下部靠近管壁的水则受迫向上流动,在蓄冰桶的下部形成一个大的漩涡(图9:120s)。而在蓄冰桶的上部却基本不受影响,只有很微弱的对流存在。蓄冰进行到1200s时,水往下流动的趋势越来越明显,甚至已经开始影响到蓄冰桶的上部了,但是与此同时在最靠近管壁的地方出现了沿着铜管从下往上的流动。这是因为,随着冷却的进行,水的温度不断降低,当最靠近管壁的区域的温度已经低于4℃并且慢慢结冰的时候,由于结冰所带来的体积膨胀给冰层附近的水一个推力,但是靠外区域温度已经慢慢接近4℃了,密度已经大于靠近冰层的水了,靠近冰层的水往下流动的趋势被自然对流抵消掉,只能沿着冰层往上流动,因此在最靠近冰层区域形成一个向上的逆流循环。并且这个逆循环一直会存在于冰层附近,把最接近0℃的水源源不断地提供到铜管的上方。所以我们发现在结冰完成之后(25200s)铜管上部的冰要远多于铜管下部。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。