效用理论是福利经济学的基础,效用是构成福利的核心内容,效用最大化是福利经济学研究的主题。

5.2.1 效用、消费者选择与需求曲线

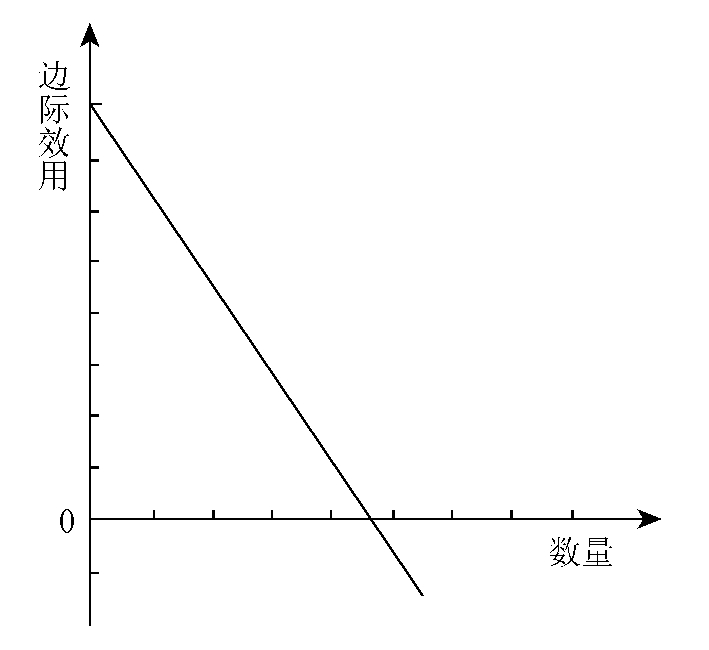

效用是指消费者从消费货物和服务中得到的满足。如图5.1所示,在一定消费量的范围内,消费越多,消费者得到的总效用越大。人们增加一个单位消费时获得的满足,称为边际效用。在单位时间内,一个人消费的某种货物或服务的数量不断增加时,从该货物或服务每增加一单位(边际单位)获得的效用逐渐减少,呈现从正到零再到负的变化,即边际效用递减。例如,在你异常口渴的时候,喝一瓶矿泉水会感到十分满足,喝第二、第三

图5.1 总效用

和第四瓶时(当然是小瓶的矿泉水),满足感会逐渐下降,喝到第五瓶的时候,你可能已经感到难受了。图5.2显示的便是边际效用递减的情况。

图5.2 边际效用

人们消费的货物和服务是多种多样的。当收入为确定时,一个人总是会选择能够为自己带来最大化效用的货物和服务组合,也就是说,他总是会选择能够最大限度满足自己偏好的货物和服务组合,以便使“花费在每个货物或服务上的最后一分钱所得到的边际效用相等”。[3]

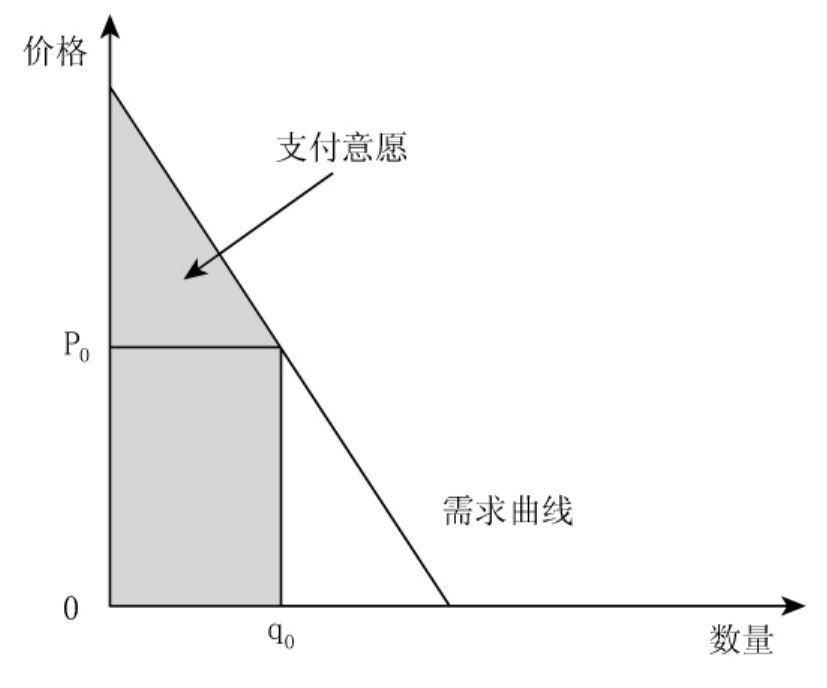

在其他条件不变的情况下,当某种货物或服务的价格下降时,为了获得最大化的效用,消费者会选择更多地购买该种货物和服务。这样,我们就可以得到消费者对该种货物或服务的需求曲线,如图5.3所示。对于一般性的货物或服务,需求曲线都是向右下方倾斜,表明一个人对货物和服务的需求量,在收入和其他价格为既定时,与其价格作相反的变化,价格越高,需求量越少,价格越低,需求量越大。把个人的需求曲线相加,便得到总需求曲线或市场需求曲线。

图5.3 需求曲线

5.2.2 支付意愿与消费者剩余

支付意愿(Willingness To Pay,WTP)是指消费者为取得一定量的货物或服务而愿意支付的最大金额。需求曲线是在消费者选择或消费者效用最大化的基础上推导出的,所以,我们可以根据它来确定消费者对一种货物或服务的支付意愿。比如,在图5.3中,消费者为获得q0数量的货物或服务的总支付意愿,等于需求曲线下面的阴影部分。在市场经济中,支付意愿体现了消费者对所消费货物和服务经济价值的评价,因而也就代表着消费者作为一个整体,通过消费货物和服务而获得的总效益,即总社会效益。因此,需求曲线表示边际支付意愿或边际效益,即消费者每增加一个单位货物或服务的消费而愿意付出的金额或获得的效益。

消费者对某种货物或服务的支付意愿,通常高于为其实际支付的价格,高出的部分称为“消费者剩余”(Consumer Surplus,CS),即图5.4中的阴影部分。消费者剩余也可用公式来表达:

消费者剩余=支付意愿-货物或服务的价格

图5.4 消费者剩余

货物或服务的价格越低,消费者剩余在支付意愿或消费者效益中所占的比重就越大;如果货物或服务没有市场交易,即没有价格,如清新空气或洁净水一类的环境服务,支付意愿就等于消费者剩余。

5.2.3 生产成本与供给曲线

消费者通过购买货物和服务表达自己的支付意愿,从而获得效用、满足或效益。然而,从生产者的角度讲,为了向消费者提供货物和服务,必须投入资源(生产要素),而使用任何稀缺的资源都要付出代价,即生产成本。在经济学中,我们讲的成本,不是会计成本,也不是财务分析中的现金支出,而是机会成本。机会成本是指:当把资源用于一种目的而非另一种目的时,放弃的另一种目的可能带来的效益。比如,把一片既具有景观效果又具有农业生产潜力的土地用于娱乐目的,就不能再用于农业生产,此时,这片土地用于农业生产时可能创造的收入,就是将其用于娱乐目的时的机会成本。对于某些属于公共物品的资源来说,如公共渔场或水资源,现实中没有市场价格或是免费使用,机会成本也是存在的。比如,当稀缺的水资源用于生活消费时,就不能再用于工业或农业生产。因此,这部分水资源的机会成本,就是将其用于工业、农业生产时可能创造的效益。

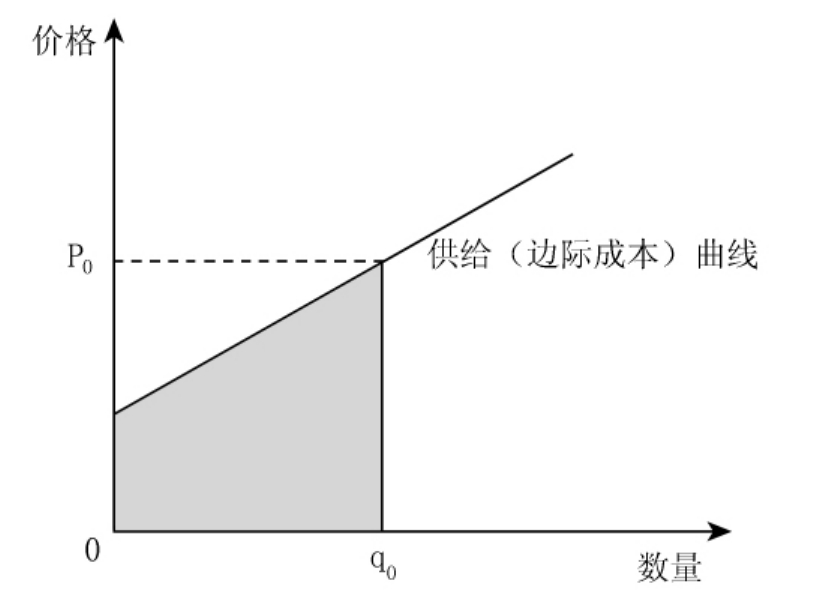

图5.5显示了一般情况下的供给曲线:供给与价格成正比关系,价格越高,供给量越大。所以,供给曲线是向右上方倾斜。供给曲线也是生产者的边际成本曲线,表示生产者每增加一个单位产量而增加的成本。图5.5中的阴影部分,表示总成本或边际成本之和。[4]

图5.5 供给曲线

5.2.4 理想市场、市场均衡与社会净效益

所谓理想市场,是指完全竞争市场。这一市场有众多相互独立的参与者(生产者和消费者),他们中的每个人都是价格的接受者,而不是价格的确定者,每个人都追求自身利益的最大化,每个人都充分掌握有关商品价格的信息。在这一市场,没有政府的任何干预,如税收或补贴,数量限制或价格管制。

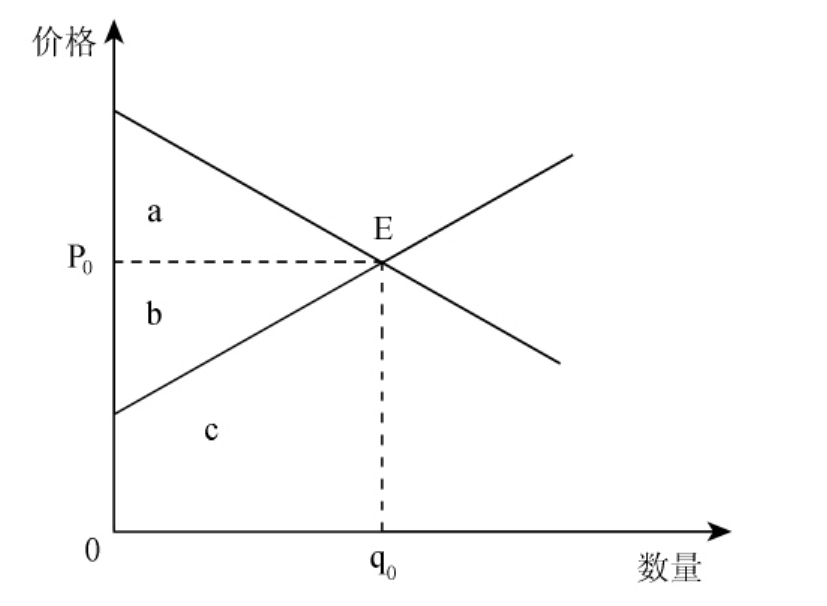

在完全竞争的市场,由于需求和供给的共同推动作用,货物和服务的数量和价格总是向一个均衡点发展,达到均衡数量和均衡价格,实现市场均衡,经济学中称之为一般均衡。在图5.6中,E点即为均衡点,均衡数量为q0,均衡价格为p0。在均衡点E,表示消费者支付意愿(需求)的边际效益曲线与表示生产者机会成本(供给)的边际成本曲线相交,边际效益、边际成本与均衡价格相等。在经济学中,一般均衡具有如下特征:

图5.6 社会净效益

1.消费者在一定的收入限制条件下达到效用最大化;

2.生产者在一定的技术限制条件下达到利润最大化;

3.资源得到有效配置,供给与需求完全相等,市场没有剩余;

4.企业没有超额利润,企业收支相等。

因此,在一般均衡点E,以支付意愿为代表的消费者总效益减去社会机会成本后的净效益,必然达到最大化,图5.6也显示了这种情况。图中的a、b和c三部分构成总效益,其中c为总成本,b为生产者剩余,即生产者所得超过其边际成本的部分,[5]a为消费者剩余或消费者总效益,a和b两者之和即为社会净效益或社会福利。产量低于q0时,会出现供应不足,对额外产量的支付意愿大于成本。产量高于q0时,供给量过剩,对额外产量的支付意愿小于成本。只有在均衡点E时形成的均衡价格p0和均衡产量q0下,即边际效益等于边际成本时,社会净效益才能够实现最大化。

5.2.5 竞争市场条件下环境影响的经济价值

在经济分析中,我们是从个人福利的角度,以货币价值的形式,衡量环境影响的费用和效益。环境影响的费用,是用于提供环境服务的资源的机会成本,而环境影响的效益,则是个人对环境服务的支付意愿。通过上述分析,我们可以看出,在完全竞争市场,市场机制本身能够有效配置资源,实现社会福利最大化。在完全竞争市场,市场价格代表着个人的支付意愿和资源的机会成本,因而也就是福利的衡量标准,市场价格计量的就是包括环境服务在内的货物和服务的经济价值。因此,对于竞争性市场提供的货物和服务,我们可以用市场价格来直接或间接确定环境影响的经济价值。

5.2.6 市场价格失真情况下环境影响的经济价值

然而,正如我们在本书第三章中已讨论到的,由于外部效果、产权不明晰、垄断、公共物品、信息不对称等多种多样的原因导致的市场失灵,以及税收、补贴、数量限制等形式的政府不适当干预,使得市场机制本身不能有效配置资源。此时,市场价格往往不能反映资源的真实经济价值(支付意愿或机会成本),有些货物或服务甚至没有市场交易和市场价格。所以,在市场价格扭曲或失真的情况下,对投资项目的环境影响进行经济分析时,我们将无法依据市场价格来直接或间接确定环境服务的经济价值,而必须采用影子价格,将相关环境服务的市场价格调整为经济价值;而在相关的环境服务没有市场价格的情况下,则需要求助于下面将要谈到的意愿调查方法,推断人们的支付意愿,从而确定这些环境服务的经济价值。

5.2.7 支付意愿与受偿意愿

在进行经济分析时,对于没有交易市场和市场价格的货物和服务,包括环境服务,可以通过调查的方法了解人们的支付意愿,从而推断出这类货物和服务的经济价值。在调查时,对被调查者提出的问题,既可以是他们对状况改善(如空气质量或水质的改善)的最大支付意愿,也可以是他们愿意承受状况恶化(如空气质量或水质的恶化)而要求得到的最低限度补偿,即受偿意愿(willingness to accept compensation,WTA)。原则上讲,支付意愿和受偿意愿没有实质性的区别,[6]两者表达的都是人们的偏好和选择,都适用于效益和费用的评价,[7]因而是评价非市场交易环境服务经济价值最普遍采用的方法。

但是,支付意愿和受偿意愿不一定相等,因为前者要受收入的限制,而当人们因放弃状况的改善而要求得到补偿时却没有上限。[8]尽管对于大多数货物和服务来说,采用支付意愿和受偿意愿得出的结果差异不大,小于5%,然而,当项目环境影响造成的损失很大以及损失涉及的货物和服务难以重置时,受偿意愿值可能会大大高于支付意愿值。[9]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。