学习任务4-5 期末账务处理

一、实训任务

1.完成自定义结转,完成对应结转。

2.完成销售成本结转,完成汇兑损益结转,完成期间损益结转。

3.完成期末对账工作,完成期末结账工作。

二、任务目标

1.了解自动转账原理,掌握自动转账设置的方法。

2.能够利用自动转账功能设置自动转账凭证。

3.能够利用已设置的自动转账模型生成转账凭证,并对凭证进行后续处理。

4.了解期末账务处理的内容与程序,熟悉期末账务处理的步骤。

5.能够按规范步骤完成期末转账、对账、结账工作。

6.能根据系统提示信息或报告信息判断系统运行所遇到的问题,并按正确的方法修正错误,完成会计核算工作。

三、准备工作

1.修改计算机时间为2011年1月31日。

2.引入“4-4出纳管理”账套备份。

四、实训引例

1.计提应由本月负担的短期借款利息,月利息率为0.5%。

借:财务费用

贷:应付利息

3.结转已销商品的成本。

4.汇兑损益结转,月末美元汇率为6.629 5。

5.结转本年利润。

6.计提应交所得税:按利润总额的25%计提本期应交所得税并予以结转。

应交所得税税额=应纳税所得额×所得税税率

其中: 应纳税所得额=利润总额±调整项目

假设调整项目为零: 应交所得税=利润总额×25%

借:所得税费用

贷:应交税费——应交所得税

借:本年利润

贷:所得税费用

五、学情关注

在本实训中,要深刻体会“转账数据的来源是总账,转账数据的去向是一张未审核的凭证”这句话,正确认识自动转账原理。转账凭证的生成有严格的顺序,比如计提福利费一定要先于结转制造费用,而结转制造费用必须在结转生产成本之前。同理,结转汇兑损益、摊销无形资产等所有摊、提事项都必须在结转期末损益之前完成。由于多数期末结转业务从账簿中提取当前数据,所以在确认结转之前所有的记账凭证都必须登记入账。尤其是对后续有影响的期末业务凭证生成之后,一定要立即审核入账,登账完成后才能处理后续转账业务。建议每生成一张结转业务凭证,都执行审核记账操作。如生成凭证时系统弹出“2011年1月之前有未记账凭证,是否继续结转”信息提示框,说明有凭证没有记账,应记账后再操作。所有期末结转业务都应遵循这一处理规则。

六、过程指导

(一)自定义转账

由于各个企业情况不同,各个企业对各类成本费用分摊结转方式不同。在计算机条件下,为了实现各个企业不同时期期末会计业务处理的通用性,用户可以自行定义自动转账凭证,以完成每个会计期末的固定会计业务的自动转账。操作步骤如下:

1.设置自定义结转

(1)启动企业应用平台。以操作员02身份注册进入企业应用平台。

(2)启动期末“自定义转账”功能。双击【总账】—【期末】—【转账定义】—【自定义转账】菜单,打开“自定义转账设置”窗口。

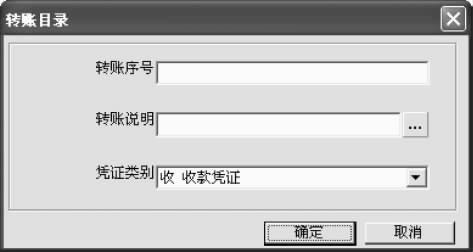

(3)进入增加状态。单击工具栏上的“增加”按钮,打开“转账目录”设置对话框,如图4-67所示。

图4-67

(4)录入转账目录。录入转账序号“0001”,录入转账说明“计提短期借款利息”,选择凭证类别“转账凭证”,单击“确定”按钮,继续定义转账凭证分录信息。

(5)增加一个空行。单击工具栏上的“增行”按钮,系统自动增加一个空行。

(6)录入科目并选择方向。在科目编码中选择“6603”,方向选择“借”。

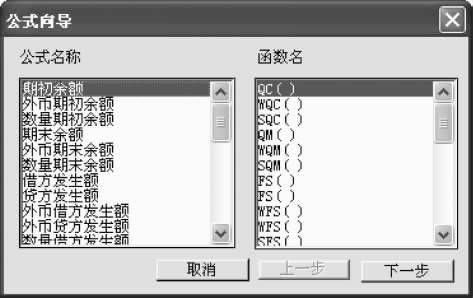

(7)打开金额公式定义向导。双击金额公式栏,选择参照按钮,打开“公式向导”对话框,如图4-68所示。

图4-68

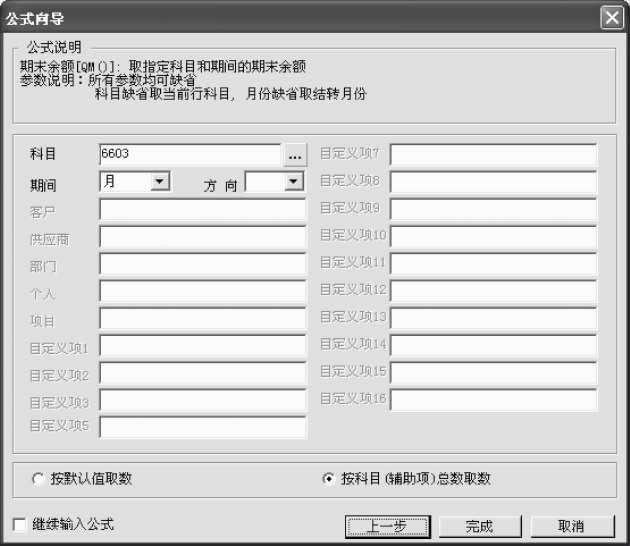

(8)选择函数。选择“期末余额”函数,单击“下一步”按钮,继续定义公式,如图4-69所示。

(9)输入函数的参数。选择科目“6603”,其他采取系统默认,单击“完成”按钮,系统自动填写公式“QM(6603,月)”。

(10)完成金额公式录入。在金额公式中将光标移至末尾,输入“*0.005”,回车确认。

(11)增加一个空行。单击工具栏上的“增行”按钮,系统再次自动增加一个空行。

图4-69

(12)录入分录的贷方信息。选择科目编码“2231”,方向“贷”,输入金额公式“JG()”,回车确认,如图4-70所示。

图4-70

(13)保存定义。单击工具栏上的“保存”按钮,保存录入的数据。

(14)关闭界面。单击工具栏上的“退出”按钮,退出自定义转账设置界面。

【友情提示】

转账说明中的内容就是凭证摘要内容。

当一行填完后,按回车键,自动跳到下一行。

自动转账凭证编号是指所定义的自动转账凭证的编码。这里的编码是指所定义的凭证模板的编码,而不是所生成的记账凭证的号码,记账凭证的号码是在凭证生成后由系统根据当前凭证库中的凭证数量另行确定的。

转账序号是指期末运用自动转账模型生成凭证时的处理次序。当存在多个自动转账模型时,系统将根据转账序号依次处理并生成记账凭证。

2.生成自定义结转凭证

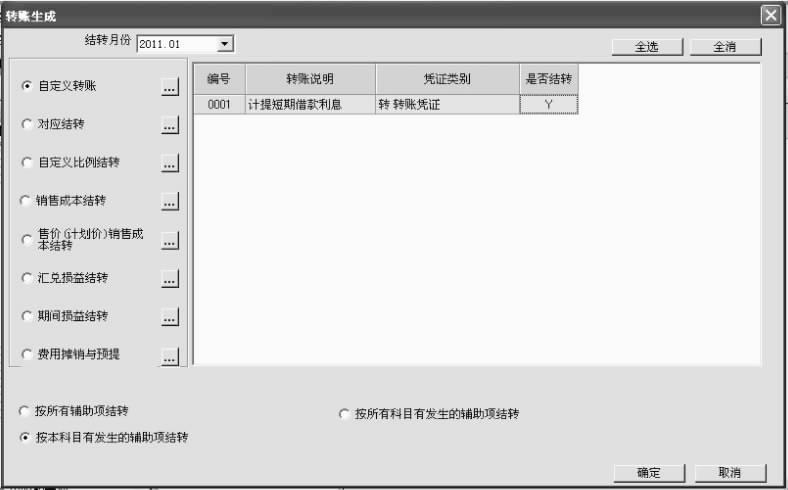

(1)启动“转账生成”功能。双击【总账】—【期末】—【转账生成】菜单,打开转账生成窗口。

(2)选择类型。单击“自定义转账”按钮。

(3)选择编号。单击编号“0001”后面的空白处,出现“Y”,如图4-71所示。

图4-71

(4)生成凭证。单击“确定”按钮,生成计提短期借款利息凭证。

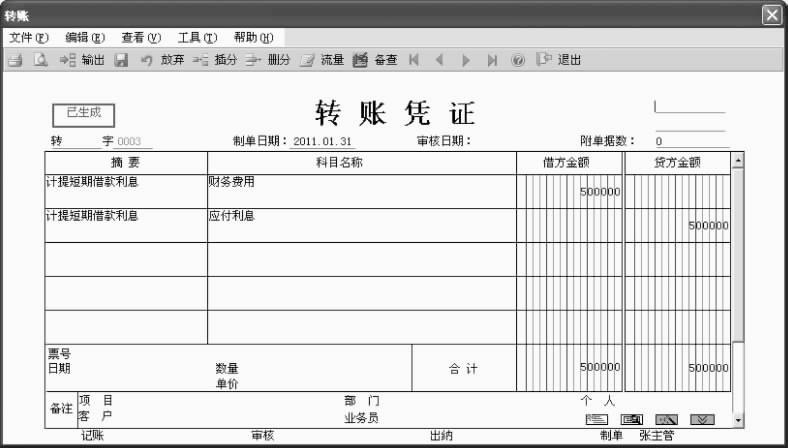

(5)保存凭证。单击工具栏上的“保存”按钮,凭证上出现“已生成”的标志,如图4-72所示。

图4-72

(6)退出凭证。单击工具栏上的“退出”按钮,退出凭证界面。

(7)退出转账生成功能。单击“取消”按钮,退出该功能。

【注意事项】

凭证生成后,需要对该凭证进行审核和记账操作,否则,可能会导致后面的转账数据不完整。

(二)对应结转

对应结转是指将一个科目的全部期末余额按比例结转到其他多个科目中。由于取数方法固定,所以无需定义公式,只需定义转出方和转入方以及结转比例即可。操作步骤如下:

1.设置销项税额对应结转

(1)启动“对应结转设置”功能。双击【总账】—【期末】—【转账定义】—【对应结转设置】菜单,打开“对应结转设置”窗口。

(2)进入增加状态。单击工具栏上的“增加”按钮。

(3)录入转出科目信息。录入编号“0002”,选择凭证类别“转账凭证”,录入摘要“结转销项税额”,录入转出科目“22210102”。

(4)增加一个空行。单击工具栏上的“增行”按钮,系统自动在表体增加一个空行。

(5)录入转入科目信息。录入转入科目编码“222102”,结转系数“1”,如图4-73所示。

图4-73

(6)保存定义。单击工具栏上的“保存”按钮,保存录入的数据。

(7)关闭界面。单击工具栏上的“退出”按钮,退出对应结转设置界面。

【友情提示】

对应结转不仅可以进行两个科目一对一结转,还可以进行科目的一对多(一个转出科目对多个转入科目)结转。

对应结转的科目可为上级科目,但其下级科目的科目结构必须一致(相同明细科目),如果有辅助核算,则两个科目的辅助项也必须一一对应。

对应结转只能结转期末余额。

2.生成结转销项税额凭证

(1)启动“转账生成”功能。双击【总账】—【期末】—【转账生成】菜单,打开转账生成窗口。

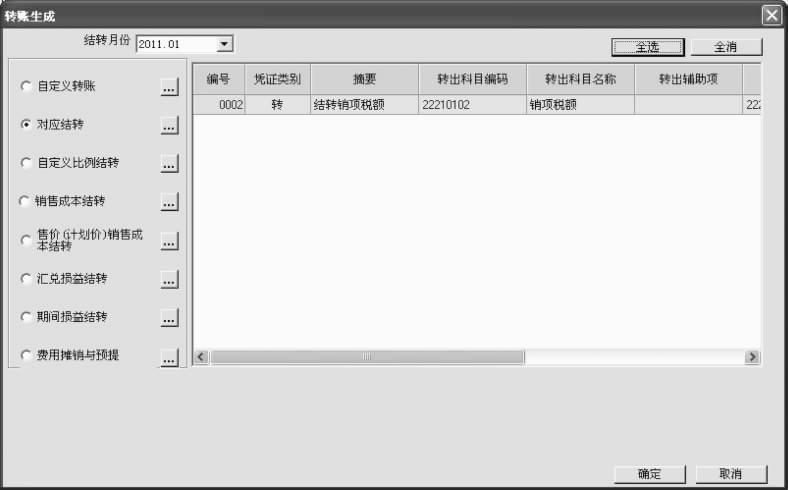

(2)选择类型。单击“对应结转”单选按钮。

(3)选择编号。单击“全选”按钮,系统自动选择要结转的凭证所在行,如图4-74所示。

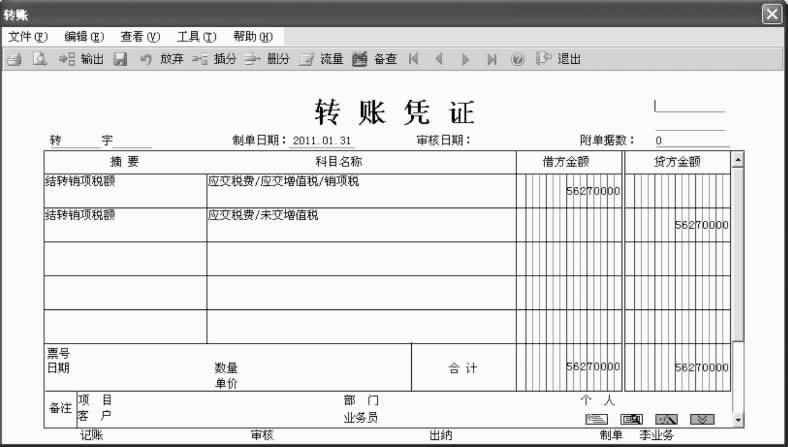

(4)生成凭证。单击“确定”按钮,生成结转销项税额凭证,如图4-75所示。

图4-74

图4-75

(5)保存凭证。单击工具栏上的“保存”按钮,凭证上出现“已生成”的标志。

(6)退出凭证。单击工具栏上的“退出”按钮,退出凭证界面。

(7)退出转账生成功能。单击“取消”按钮,退出该功能。

【友情提示】

只要一生成凭证,就进行审核和记账,否则后面的操作无法进行。

期末转账业务的数据来源为账簿,因此,为了保证数据准确,应在所有业务都记账后再进行期末转账业务的操作。

在进行期间损益结转之前,需要将本月所有未记账凭证进行记账,以保证损益类科目的完整性。

3.设置进项税额对应结转

操作步骤参照“设置销项税额对应结转”。

4.生成结转进项税额凭证

操作步骤参照“生成销项税额对应结转凭证”。

(三)销售成本结转

销售成本结转主要是用来辅助没有启用供应链系统的企业完成销售成本的计算和结转。如果要练习此功能,需要将对应的库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目设置成数量辅助核算。如果启用了供应链系统,销售成本将在存货系统中结转,而在总账中,无需设置数量核算。

1.设置销售成本结转

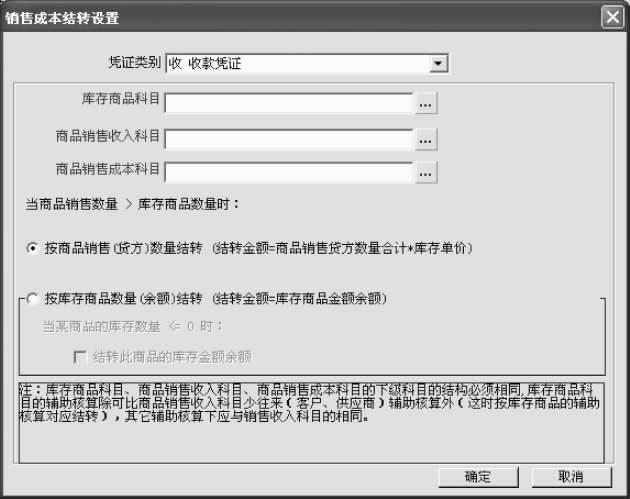

(1)启动“销售成本结转设置”功能。双击【总账】—【期末】—【转账定义】—【销售成本结转】菜单,打开“销售成本结转设置”窗口,如图4-76所示。

图4-76

(2)录入凭证内容。选择凭证类别“转账凭证”,录入库存商品科目编码“1405”,商品销售收入科目编码“6001”,商品销售成本科目编码“6401”。

(3)完成操作,退出销售成本结转功能。单击“确定”按钮,退出界面。

2.生成销售成本结转凭证

(1)启动“转账生成”功能。双击【总账】—【期末】—【转账生成】菜单,打开“转账生成”窗口。

(2)选择类型。单击“销售成本结转”单选按钮。

(3)生成销售成本结转一览表。单击“确定”按钮,打开“销售成本结转一览表”窗口,如图4-77所示。

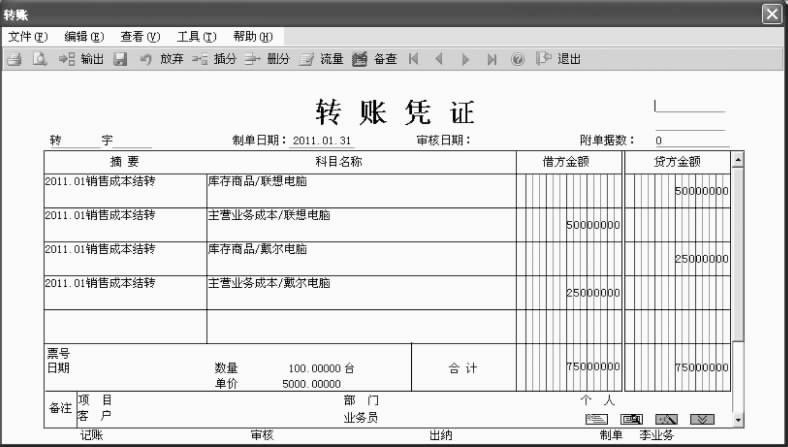

(4)生成凭证。单击“确定”按钮,生成凭证,如图4-78所示。

(5)保存凭证。单击工具栏上的“保存”按钮,凭证上出现“已生成”的标志。

(6)退出凭证。单击工具栏上的“退出”按钮,退出凭证界面。

(7)退出转账生成功能。单击“取消”按钮,退出该功能。

图4-77

图4-78

【注意事项】

凭证生成后,需要对该凭证进行审核和记账操作,否则,可能会导致后面的转账数据不完整。

(四)汇兑损益结转

汇兑损益结转可将期末外币账户的汇兑损益自动计算,并自动生成汇兑损益转账凭证。在生成汇兑损益凭证时,取外币定义中的调整汇率。

1.设置汇兑损益结转

(1)启动“汇兑损益结转”功能。双击【总账】—【期末】—【转账定义】—【汇兑损益结转】菜单,打开“汇兑损益结转设置”窗口。

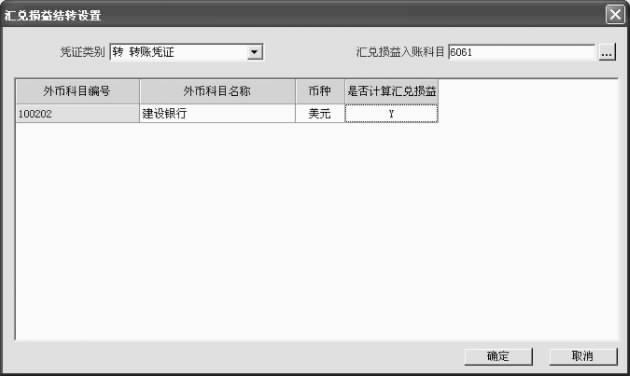

(2)定义凭证。选择凭证类别“转账凭证”,录入汇兑损益入账科目编码“6061”,单击“是否计算汇兑损益”下方空白处,显示“Y”,如图4-79所示。

(3)完成定义,退出该功能。单击“确定”按钮,退出“汇兑损益结转设置”界面。

图4-79

2.生成汇兑损益结转凭证

(1)启动“转账生成”功能。双击【总账】—【期末】—【转账生成】菜单,打开“转账生成”窗口。

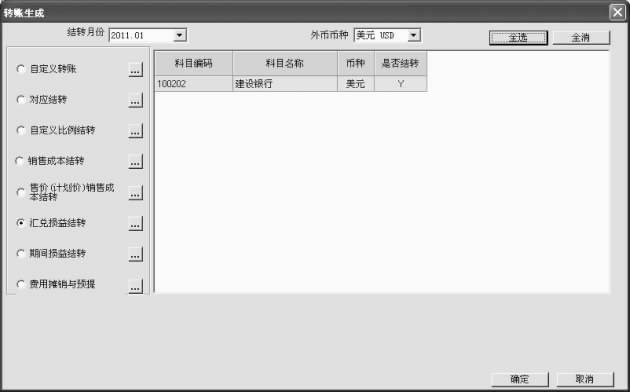

(2)选择类型。单击“汇兑损益结转”单选按钮。

(3)选择要生成凭证的所在行。选择外币币种“美元USD”,单击“全选”按钮,系统自动选择要生成凭证的所在行,如图4-80所示。

图4-80

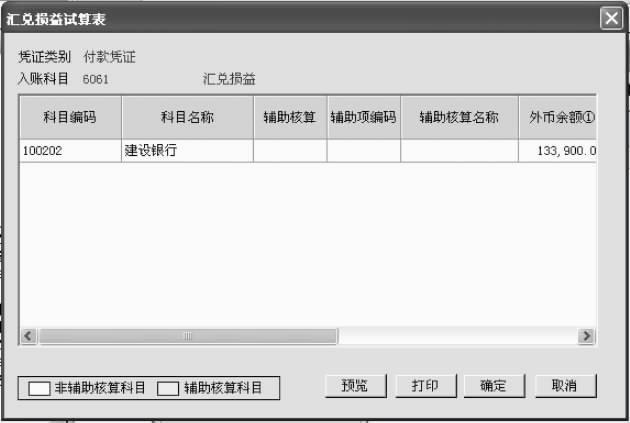

(4)生成汇兑损益试算表。单击“确定”按钮,生成汇兑损益试算表,如图4-81所示。

(5)生成凭证。单击“确定”按钮,生成汇兑损益结转凭证。

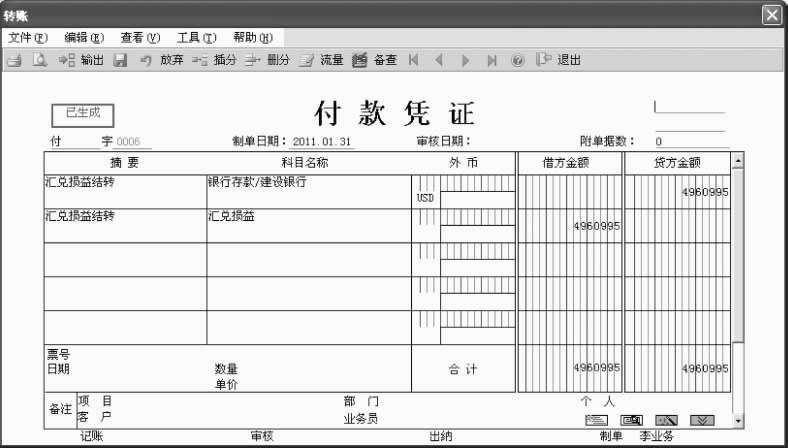

(6)保存凭证。单击“保存”按钮,凭证上出现“已生成”的标志,如图4-82所示。

(7)退出凭证。单击工具栏上的“退出”按钮,退出凭证界面。

(8)退出转账生成功能。单击“取消”按钮,退出该功能。

【注意事项】

凭证生成后,需要对该凭证进行审核和记账操作,否则,可能会导致后面的转账数据不完整。

图4-81

图4-82

(五)期间损益结转

期间损益结转用于在一个会计期间终了将损益类科目的余额结转到本年利润科目中,从而及时反映企业的盈亏情况。操作步骤如下:

1.设置期间损益结转

(1)启动“期间损益结转”功能。双击【总账】—【期末】—【转账定义】—【期间损益结转】菜单,打开“期间损益结转设置”窗口。

(2)定义设置。选择凭证类别“转账凭证”,录入本年利润科目编码“4103”,如图4-83所示。

(3)完成结转,退出界面。单击“确定”按钮,退出该功能。

【友情提示】

损益科目结转表中本年利润科目必须为末级科目,且为本年利润入账科目的下级科目。

2.生成期间损益结转凭证

图4-83

(1)启动“转账生成”功能。双击【总账】—【期末】—【转账生成】菜单,打开“转账生成”窗口。

(2)选择类型。单击“期间损益结转”按钮。

(3)选择要生成凭证的所在行。单击“全选”按钮,系统自动选择要生成凭证的所在行,如图4-84所示。

图4-84

(4)生成凭证。单击“确定”按钮,生成期间损益结转凭证,如图4-85所示。

(5)保存凭证。单击工具栏上的“保存”按钮,凭证上出现“已生成”的标志。

(6)退出凭证。单击工具栏上的“退出”按钮,退出凭证界面。

(7)退出转账生成功能。单击“取消”按钮,退出该功能。

【友情提示】

生成转账凭证的工作应在月末进行。如果有多种转账凭证,特别是涉及多项结转

图4-85

业务,一定要注意转账的先后顺序。

通过转账生成功能生成的转账凭证必须保存,否则将视同放弃。

期末自动转账处理工作是针对已记账业务进行的,因此,在进行月末转账工作之前应将所有未记账的凭证记账。

如果进行期末损益结转处理后又生成了其他业务的记账凭证,则需要再次进行期末损益结转处理,以确保业务终了时期间损益类科目没有余额。

(六)综合应用:计提应交所得税

1.设置自定义结转

(1)启动“自定义转账”功能。双击【总账】—【期末】—【转账定义】—【自定义转账】菜单,打开“自定义转账设置”窗口。

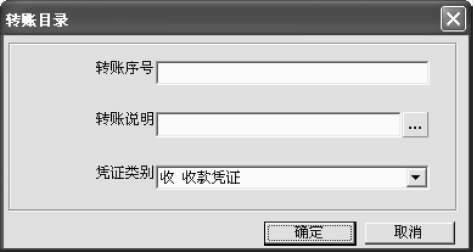

(2)进入增加状态。单击工具栏上的“增加”按钮,打开“转账目录”设置对话框,如图4-86所示。

图4-86

(3)录入转账目录。录入转账序号“0004”,录入转账说明“计提应交所得税”,选择凭证类别“转账凭证”,单击“确定”按钮,继续定义转账凭证分录信息。

(4)增加一个空行。单击工具栏上的“增行”按钮,系统自动增加一个空行。

(5)录入分录的借方信息。录入科目编码“6801”,方向“借”,双击金额公式栏,录入“JG()”。

(6)增加一个空行。单击工具栏上的“增行”按钮,系统再次自动增加一个空行。

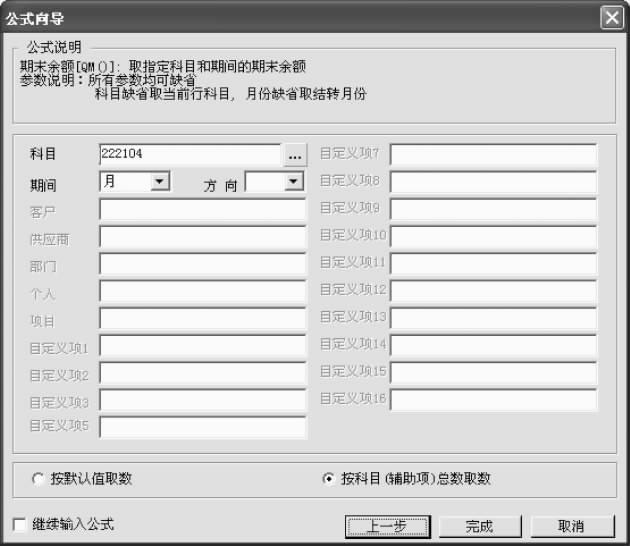

(7)录入科目并选择方向。录入科目编码“222104”,方向“贷”。

(8)打开金额公式定义向导。双击金额公式栏,选择参照按钮,打开“公式向导”对话框,如图4-87所示。

图4-87

(9)选择函数。选择“期末余额”函数,单击“下一步”按钮,继续定义公式,如图4-88所示。

图4-88

(10)输入函数的参数。录入科目编码“4103”,其他采取系统默认,单击“完成”按钮,系统自动填写公式“QM(4103,月)”。

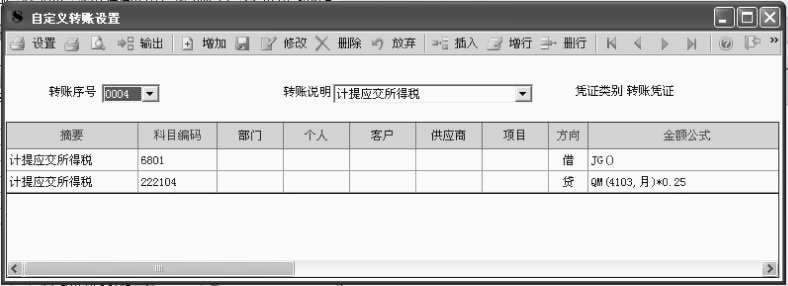

(11)完成金额公式录入。在金额公式中将光标移至末尾,输入“*0.25”,回车确认,如图4-89所示。

(12)保存定义。单击工具栏上的“保存”按钮,保存录入的数据。

(13)关闭界面。单击工具栏上的“退出”按钮,退出自定义转账设置界面。

2.生成计提应交所得税凭证

图4-89

(1)启动“转账生成”功能。双击【总账】—【期末】—【转账生成】菜单,打开“转账生成”窗口。

(2)选择类型。单击“自定义转账”按钮。

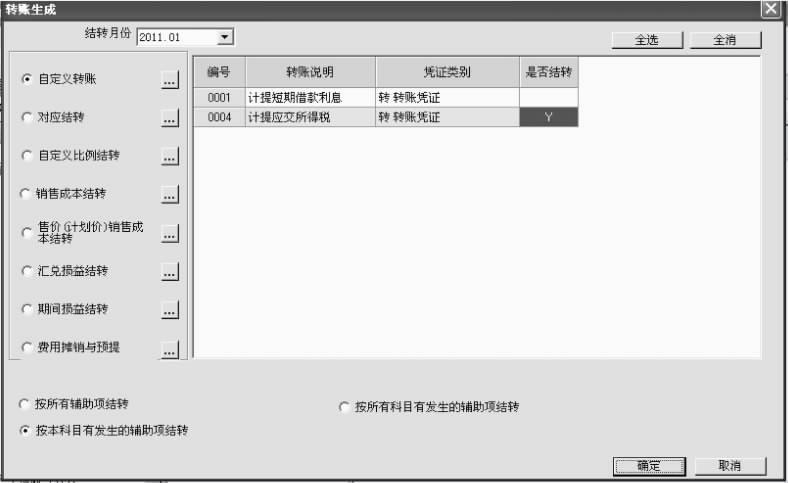

(3)选择编号。单击编号“0004”后面的空白处,出现“Y”,如图4-90所示。

图4-90

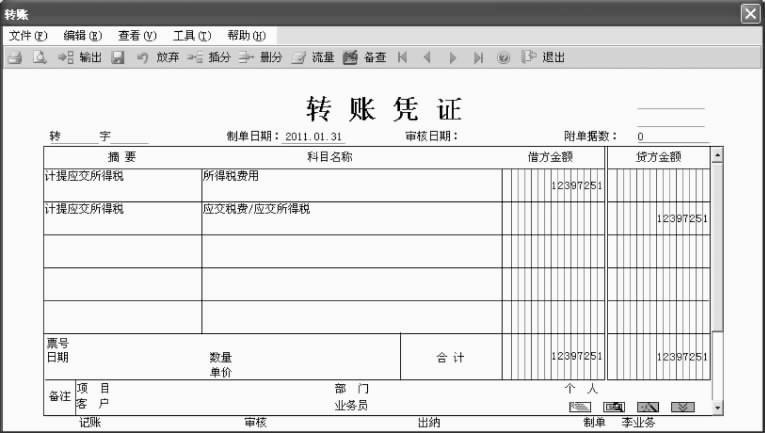

(4)生成凭证。单击“确定”按钮,生成计提应交所得税凭证,如图4-91所示。

(5)保存凭证。单击工具栏上的“保存”按钮,凭证上出现“已生成”的标志。

(6)退出凭证。单击工具栏上的“退出”按钮,退出凭证界面。

(7)退出转账生成功能。单击“取消”按钮,退出该功能。

3.生成期间损益结转凭证

操作步骤参照“生成期间损益结转凭证”,在生成凭证时,前面生成的凭证要进行审核、记账,如图4-92所示。

(七)对账

对账是对账簿数据进行核对,以检查记账是否正确,以及账簿是否平衡,主要是通过核对总账和明细账、总账与辅助账、辅助账与明细账数据来完成账账核对。为了保证账证相符、账账相符,应经常使用“对账”功能进行对账,至少一个月一次,一般可在月末结账前进行。操作步骤如下:

图4-91

图4-92

1.启动“对账”功能。双击【总账】—【期末】—【对账】菜单,打开“对账”对话框。

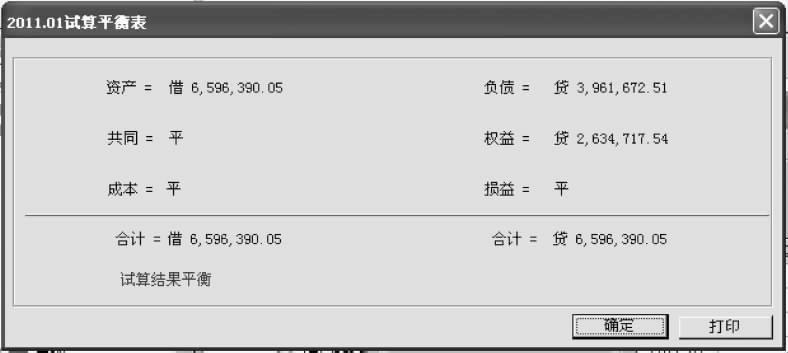

2.进行平衡试算。单击工具栏上的“试算”按钮,出现“2011.01试算平衡表”,单击“确定”按钮,如图4-93所示。

3.选择月份。单击“选择”按钮,系统自动地选择要进行对账的月份,在“2011.01”“是否对账”栏出现“Y”标志。

4.开始进行对账。单击工具栏上的“对账”按钮,系统开始自动对账,并显示对账结果,如图4-94所示。

5.退出对账功能。单击工具栏上的“退出”按钮,退出对账界面。

【友情提示】

在进行对账之前,请对之前生成的凭证进行审核记账。

(八)结账

结账是指每月月末计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额,并终止本期的账务处理工作的过程。结账每月只进行一次,操作步骤如下:

图4-93

图4-94

1.启动“结账”功能。双击【总账】—【期末】—【结账】菜单,打开“结账”对话框,如图4-95所示。

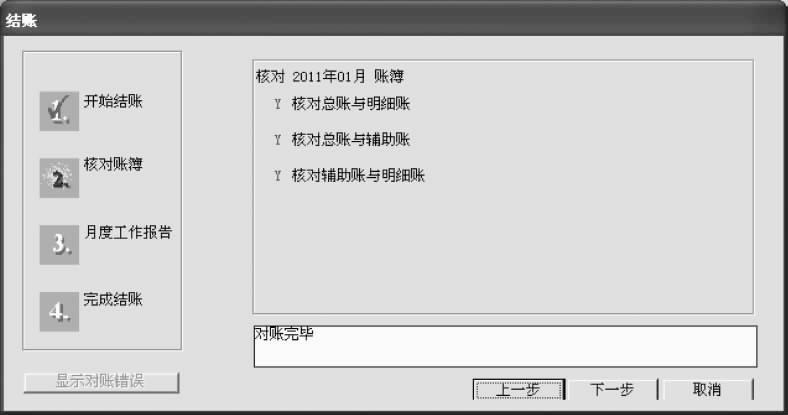

2.进行对账。单击“下一步”按钮,系统自动进行对账,如图4-96所示。

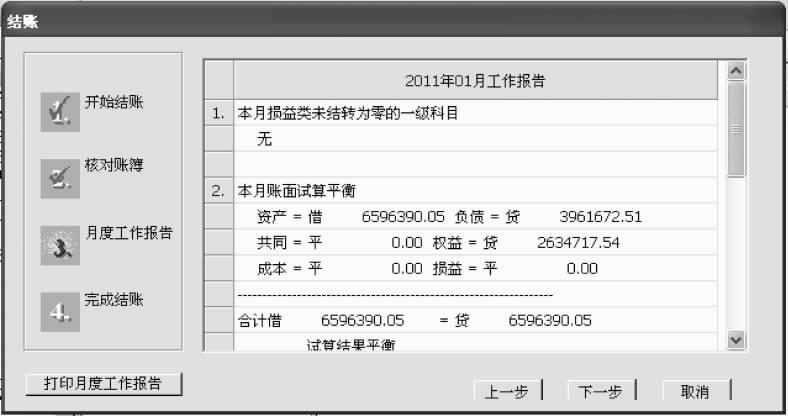

3.生成工作报告。单击“下一步”按钮,打开“2011年01月工作报告”对话框,如图4-97所示。

4.完成结账。单击“下一步”按钮,窗口中出现“2011年01月未通过工作检查,不可以结账!”提示信息,如图4-98所示。

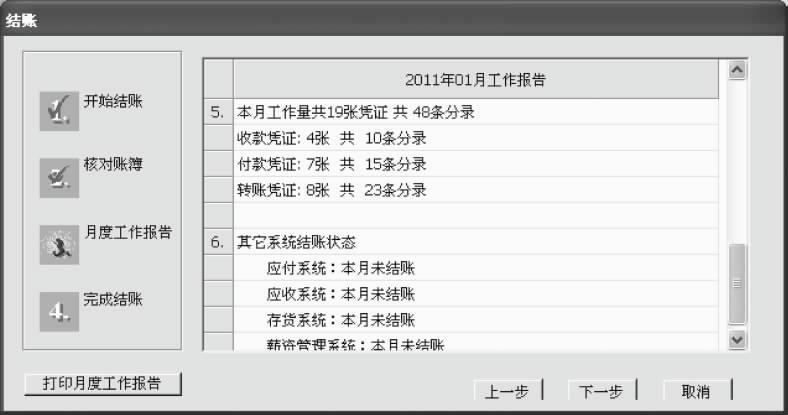

5.检查原因。单击“上一步”按钮,下拉“2011年01月工作报告”的滚条,可看到其他系统结账状态,如图4-99所示。

6.取消本次结账。单击“取消”按钮,退出结账界面。

7.退出总账系统。

8.启动“系统启用”功能。双击【基础设置】—【基本信息】—【系统启用】菜单,打开“系统启用”对话框。

图4-95

图4-96

图4-97

9.注销未使用的模块。单击“应收款管理”前的复选框,系统提示“确实要注销当前系统吗?”,单击按钮“是”,取消对“应收款管理”系统的启用,同理取消“应付款管理”系统、“薪资管理”系统的启用,如图4-100所示。

图4-98

图4-99

10.完成结账。双击【总账】—【期末】—【结账】菜单,打开“结账”对话框,重新进行结账操作,完成结账。【友情提示】

结账后除查询外,不得再对本月业务进行任何操作。

取消结账的方法:账套主管在“结账”界面按Ctrl+Shift+F6键激活“取消结账”功能,输入口令,即可取消结账标记。

(九)账套备份

将账套输出至“4-5期末账务处理”文件夹,压缩后保存到U盘。

七、疑难解答

1.执行自动转账后,为什么生成的转账凭证有多张相同?

答:在账务处理的过程中,由系统根据预先设置好的自动转账生成记账凭证,并完成相应结转工作,但每月只应进行一次结转,多次结转就会产生多张相同凭证,造成账簿记录错误。

图4-100

2.为什么生成转账凭证有误?

答:生成的转账凭证有误,可能存在以下问题:一方面,可能是自动转账的设置有误,主要是科目设置或计算公式设置存在问题;另一方面,可能因为存在相关联的未记账凭证,导致账中取数不完整。

解决办法:查看自动转账定义,确认或修改自动转账设置,确保正确无误;将相关联的未记账凭证全部记账,然后再执行转账生成的操作。

3.为什么生成的期间损益结转凭证是错误的?

答:可能没有充分考虑到账务取数时的前后联系,账中取数不完整。

解决办法:先废除错误的凭证,再进行后面的操作,对于前后有联系的转账业务,每生成一张凭证,都要及时进行审核并记账,然后才能进行后面的转账凭证生成工作。

4.为什么月末结账时,系统提示尚有未结转为零的损益类账户?

答:期末结账时,损益类账户余额应为零,如果还有未结转为零的账户,说明期末的损益结转工作还没有做完。

解决办法:将未结转的损益类账户的余额进行相应结转(生成凭证),然后更换操作员,进行审核签字,再进行记账,完成期末的损益结转工作。

◎思考与练习

1.期末自动转账为什么要遵循严格的顺序?如果不按顺序生成期末转账凭证,可能会出现什么问题?

2.在设置对应结转时,如果转入科目有多个,则转入比率之和必须为100%。这是为什么?

3.在已经结账的情况下,有什么方法可以纠正账务处理中出现的错误?应该如何操作?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。