试论战后上海票据交换的制度变迁

万立明

票据交换,亦称“票据清算”,是指同一城市各银行或各钱庄之间对相互代收、代付的票据,通过一固定场所集中交换用以清算资金的一种经济活动。通过票据交换,银行可以避免大量繁琐事务,节约费用开支,同时加速资金周转,提高银行经营效率。1933年1月10日,华商银行正式成立上海票据交换所,一种新型的票据交换制度随之建立。抗战胜利后,上海的票据交换制度又接连发生了两次重大变迁。然而,现有的金融史研究成果对票据交换制度演变的探讨还比较欠缺[1],尤其是对抗战胜利以后的票据交换制度,更是少有人提及。因此,本文主要以上海市档案馆收藏的相关档案资料为依据,对这一问题进行全面的梳理与分析,藉此透视近代上海,乃至中国金融制度变迁的轨迹,以冀拓宽上海金融史的研究。

一、战后上海票据交换的强制性变迁

所谓强制性制度变迁指的是由政府主导并通过法令引起的变迁,变迁的主体是国家或政府[2]。战前,上海票据交换制度三分天下,即外商银行、钱业和华商银行各有自己的票据交换中心,因而三者之间相互的票据交换手续极其复杂。战前许多业内人士和学者一直呼吁要统一上海的票据交换。朱博泉(战前一直任上海票据交换所经理)提出“上海市金融业全体之票据交换宜如何再加改进,使之统一,依最合理之方法,或最高度之便利,仍为将来应行努力之目标”[3]。马寅初也提到“华商银行虽已设立票据交换所,尚未普遍,各金融集团间又多阻隔,故余希望百尺竿头更进一步,使三者合而为一,实策之上者”[4]。然而,这些始终只能是理论上的设想。抗战胜利后,金融当局利用当时对金融业的接收和清理这一时机,将三者合而为一,从而建立起全市统一的票据交换制度,这一变迁过程即是通过强制性变迁在短时间内完成的。

抗战即将胜利之时,中央银行副总裁陈行(兼任财政部驻京沪区财政金融特派员),极力主张接收上海票据交换所,准备重新设立新交换所,但由于贝淞荪、张公权、李馥荪等人的反对,在宋子文的支持下,最后决定对上海票据交换所进行改组。上海票据交换所的合并、改组计划是由陈行拟订出来的。1945年10月8日,京沪区财政金融特派员办公处财特字第357号公函明确指出:

查上海敌伪核准设立之金融机关已遵照部颁清理办法停业清理,现在继续营业之银行钱庄各有票据交换所,至今仍在自办交换。中央银行有控制金融之责,对于票据交换极应加以管理,兹规定办法:①将原有银钱两业票据交换所合并;②四行两局及外商银行一律参加交换;③票据交换所应另组委员会,以中央银行代表为主任委员;④各行庄间交换余额的划拨结算集中于中央银行办理。[5]

随后,陈行又致电财政部长俞鸿钧:“……票据交换所即行合并,四行两局一律参加,外商银行亦许加入,另组委员会,以中央银行代表为主任委员,所有各行庄间交换余额之划拨结算集中于中央银行办理,以符原则而资管制,当荷赞同,特先电陈。”[6]同时陈行将其拟订的这一合并、改组计划密电财政部。10月18日,财政部批复:“在复员期间暂准照办,将来仍应偿付规定由国家银行主办,特复。”[7]京沪区财政金融特派员办公处又将票据交换所改组及拟订的四项办法等致函中央银行。不久,中央银行公布实施《中央银行暂行委托上海票据交换所办理票据交换规则》,指出:依据财政部特派员规定原则暂设上海票据交换所委员会,并委托上海银行业同业公会及上海钱业同业公会合组之上海票据交换所办理全市金融业票据交换事宜,并对有关委员会的设置、交换行庄、交换方法等作出原则性的规定[8]。由于中央银行代表之人选迟迟尚未派出,一切改组手续及将来交换所所员资格等重要先决问题无从谈起,因此陈朵如(交换所代经理)特于10月18日晨访晤中央银行发行局李骏耀局长,得悉中央银行代表由其本人担任,即日可有通知。10月19日,中央银行致函上海银行业同业公会,指出:自当查明,照办法第一项合并以后,本市同业票据交换事宜暂由本行委托票据交换所代为办理[9]。很显然,金融管理当局在原有上海票据交换所的基础上进行合并、改组,钱庄和外商银行也必须全部加入,目的在于使上海票据交换所成为全市惟一的票据交换机构,从而有利于加强对金融业的管理。

改组计划出台不久,特派员办公处对加入票据交换所的行庄进行了审核。当时,上海市领有财政部营业执照之银行计有66家,领有财政部登记之营业执照或批准设立之钱庄计16家及信托公司7家。这82家行庄及7家信托公司是应完全准其加入交换的。银行公会整理委员会开具各行庄名单一份,并函请陈特派员核示。不久,奉其面谕,银行名单除安华商业银行经检查组核查执照不明应暂停营业外,其余65家准加入交换。钱庄名单除未领有财政部执照之钱庄32家[10]暂不加入交换外,其余钱庄16家及信托公司7家准加入交换,并以安康钱庄等32家暂不交换,似陷于停业状态,经银钱两业代表研究,拟先由交换所代为交换,即经陈奉陈特派员批“可照办”。银行公会整理委员会等即着手组成上海票据交换所委员会,所有会员除洋商银行俟将来复业后再行列入外,本国银行、钱庄各委员名单经陈奉陈特派员后,并得到批准[11]。按照特派员办公处的指示而成立的新票据交换所委员会,其委员共有12人,可分成三个系统:一是政府银行系统,计有李骏耀(中央,兼主任委员)、徐维明(中国)、李道南(交通)、朱闰生(中国农民)、沈熙瑞(中央信托局)、沈境(邮政储金汇业局)、周炜方(上海市银行);二是商营银行系,即骆清华(中国通商)、陈朵如(浙江实业)、陈淼生(盐业);三是钱业系,计有秦润卿(福源)、王怀廉(聚康)[12]。此时外商银行尚未复业,因而委员中未有外商银行代表参加。

从上述委员的构成来看,政府银行的代表共计7人,商业行庄代表仅有5人,而且中央银行的代表被指定为主任委员,因此政府银行代表实际占据绝对优势。该委员会即于10月18日召开第一次上海票据交换所委员会,并议决:

①为目前银钱两业似陷于停顿状态。票据交换刻不容缓,若即由本行(中央银行)办理,因沪地银钱行庄过多,每日票据交换据以往经验,手续及时间两有不及,兹为适应环境事实兼顾起见,拟皆由本行委托银钱两业公会合并组织票据交换所代办交换手续。

②交换号数皆定为四十号,除四行两局及市银行各得一号外。并预留数号备外商银行复业后加入交换外,其余银行派得二十号,钱庄业派得五号,由该两公会自行分配。其派得交换号次之行庄向本行直接开户,以凭办理交换余额之划拨结算,至未派得交换号行庄由各该行庄向交换所开立外来户,委托代办票据交换,但各该行庄每日交换所余头应由交换所立户如数存入本行,以符办法第四条集中本行之规定,当经陈奉。[13]

这一决议明确指出中央银行委托上海银钱业两公会合组票据交换所,代办交换业务,并规定了交换席次的总数及名额的分配等,其中官办行局分得7个席位,银行分得20个席位,而钱业只有5个席位。10月19日,中央银行将核准继续营业之银行名单致函上海银行公会整理委员会,根据这一名单,该整理委员会确定了上海票据交换所交换银行席位的分配。经核准可以加入交换的有16家钱庄,而只分给第41号至第45号5个交换席次。10月23日,经过上海钱业公会整理委员会[14]的讨论,确定其中5家,即金源、滋康、敦裕、其昌、存诚列入交换行庄,其余11家均列入代理交换行庄[15]。

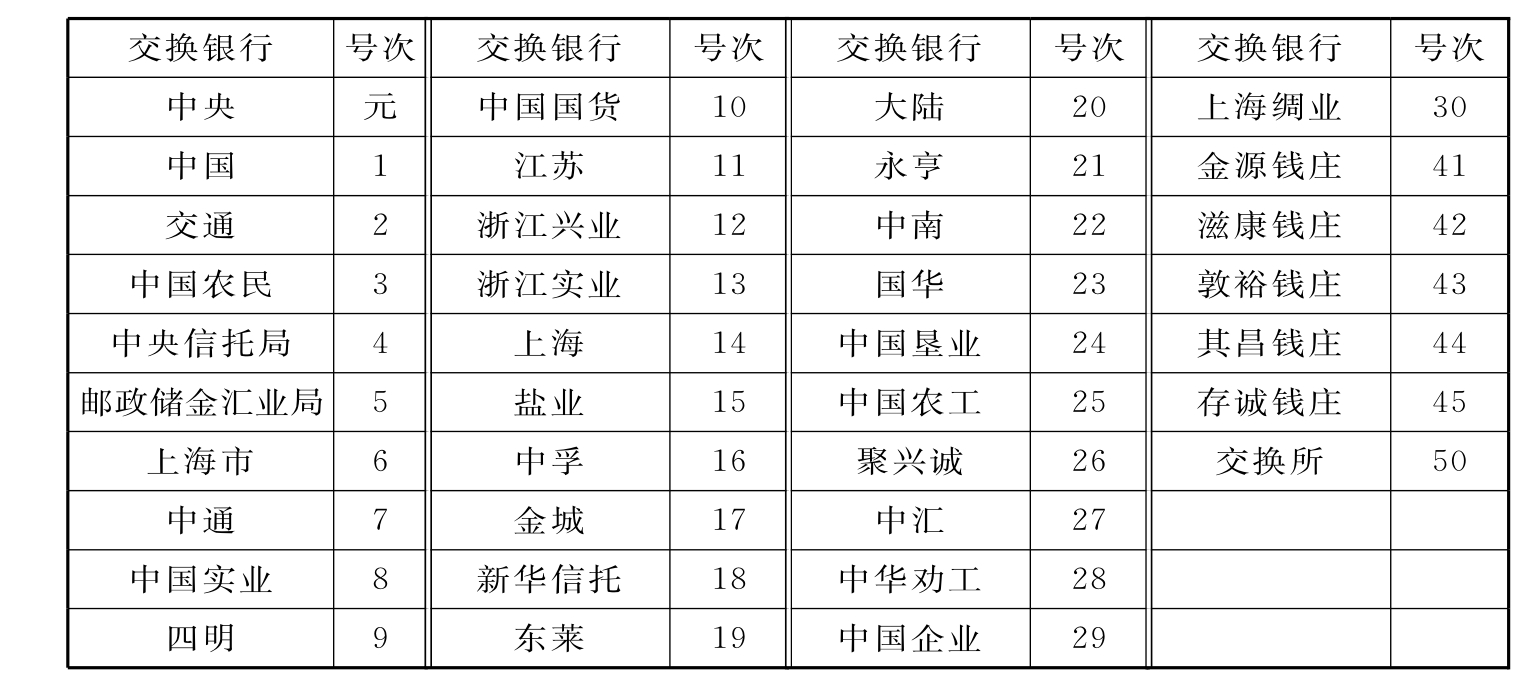

交换行庄名额确定之后,票据交换所立即对交换和代理交换行庄的号次进行了重新编定。10月26日,上海票据交换所以所字第一号通函通告各交换行庄:交换所现已组织就绪,将交换行庄席次重行编定,定于1945年11月1日开始举行交换[16],交换行庄重新编定的号次如表1所示。

表1 交换行庄重新编号名单

资料来源:《1946年上海市年鉴》,第J24~J25页。

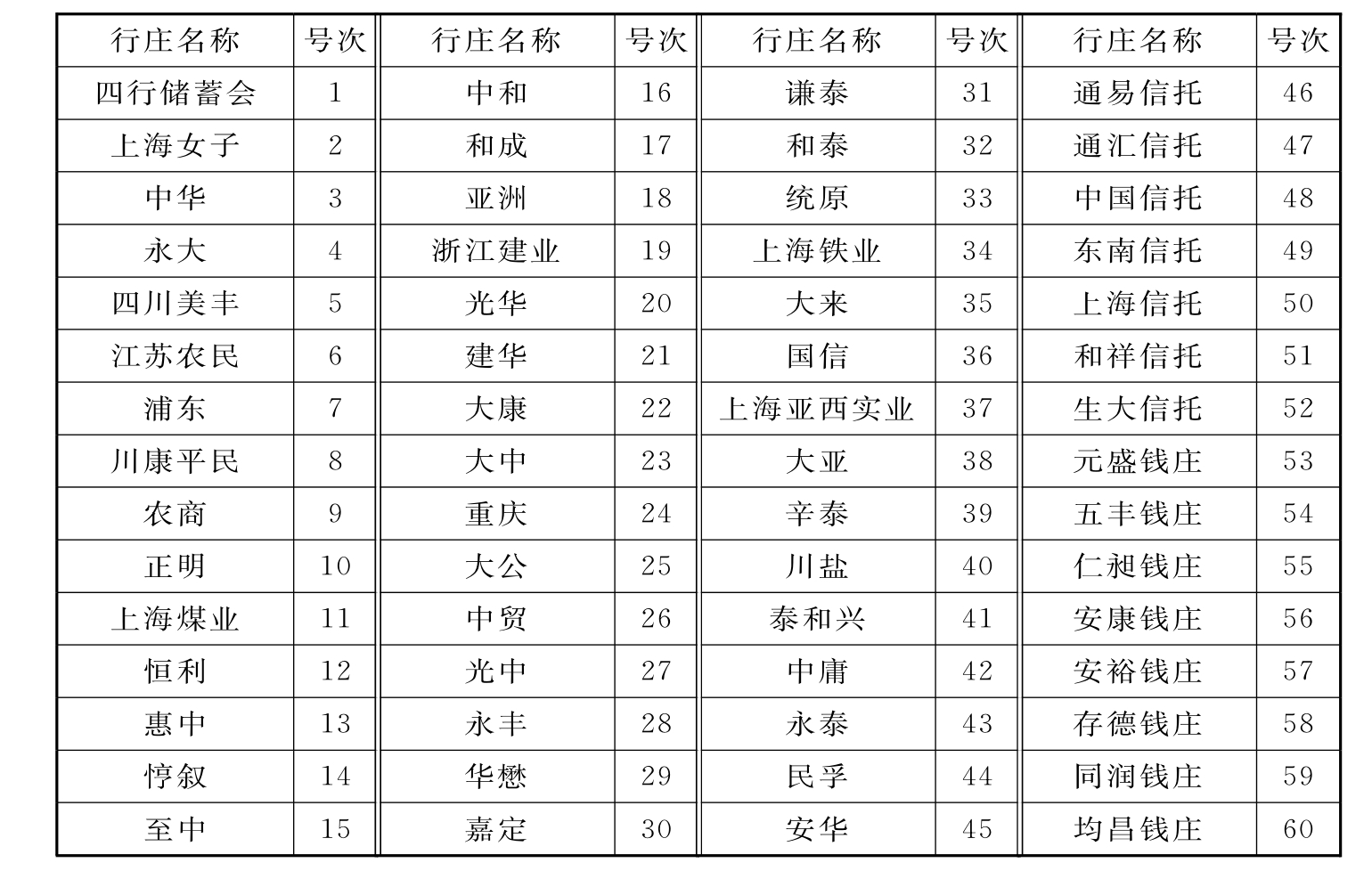

同日,又以所字第二号通函通告各行庄:“查核定交换所代理交换各行庄及信托公司之交换号次,分别编定,仍以第50号为总号,另再编列分号。”[17]代理席次编号如表2所示。

表2 代理交换行庄公司重新编号名单

(续表)

附注:代理交换行庄公司都以上海票据交换所50号为总号。

资料来源:1945年上海票据交换所月报,第10期,上海票据交换所档案Q52-2-17。

随后,确定了上海票据交换所的经理、副经理和襄理等重要职员的人选。经陈特派员批准,经理一职由原经理陈朵如暂时代理,副经理业由中央银行业务局指派胡耀宗暂行兼代。经签奉财政部陈特派员批准,并增聘陈棣如为代理副经理,王琪甫、叶占椿为代理襄理。上述四人均于11月1日到职[18]。

在金融管理当局的监管和各方配合下,交换行庄和代理交换行庄的审核、席次的分配、上海票据交换所重要职员的选定等均已相继完成,并决定仍然沿用该所战前所通行的定时票据交换制度,即直接交换和送票交换(或称委托代理交换)相结合的方法。1945年11月1日,改组后的新上海票据交换所在原上海票据交换所旧址(香港路59号)正式成立,并于是日下午二时举行首次交换。参加交换行庄36家、代理96家。交换行庄以直接交换方法办理交换,交换所代理交换行庄一切应收票据,皆由各该行庄送交换所由该所代办提示及交换计算事务,凡交换行庄应收代理交换行庄票据,则均视为第50号(交换所)应付票据,在交换场向该所提出交换。是日交换总数计金额2 218 540 910.96元,票据6 731张[19]。

1945年12月,外商银行相继复业,并先后加入票据交换所。12月8日,花旗银行、汇丰银行、麦加利银行最先申请加入票据交换所,被编定交换号次为46号、47号、48号,并定于12月10日起核准该三行参加直接交换。12月10日,大通、友邦、有利、华比、荷兰五家外商银行又分别申请加入票据交换所,只有大通银行准予列入交换行庄,号次定为49号,其他四行均列入代理交换,其号次分别被编定为50/101、50/102、50/103、50/104,并于12月12日开始实行。12月11日,荷国安达银行申请加入交换,定于12月13日由交换所代理该行票据交换,其号次为50/105[20]。至此,已经有9家外商银行加入票据交换所,其中4家列入直接交换,使得上海票据交换所的直接交换席次扩大到40席,也使票据交换的范围扩大到了外商银行,上海票据交换所真正成为全市统一的票据交换清算机构,“为票据交换史上开一新纪元”[21]。

此外,票据交换所委员会还议决另外再分给钱业十个直接交换号次。1946年2月16日,上海钱业公会致函交换所委员会:“经决定按照上年11月票据交换所成立之日起至本年1月份止之交换票据金额及张数之多寡为标准推选出十家会员庄,其名次序列于后,计开宝丰、福源、安裕、福康、惠昌、顺康、信裕、同润、聚康、征祥。”[22]不久,钱业公会又函请将保留给钱业的10个直接交换号次先予分配。交换所委员会即请示陈特派员。特派员办公处函复应由交换所委员会自行酌定。2月25日,票据交换所委员会决议:为免各代理行庄要求递补起见,准照该公会规定各庄次序先予分配[23]。交换所遵照决议将上述10庄由代理交换改为直接交换,分别编定交换号次为31号至40号,并于3月1日通函各行庄查照。因此,钱业在交换所的直接交换席次已经增加到15个,而整个上海票据交换所的交换号次也增加到50个(交换所本身除外)。

1946年6月,银钱两公会因本身改选事宜,业已完成,正常工作亦逐一恢复,因交换所为同业公益性质之社团组织,理应在中央银行监督之下,仍由两公会主办,乃商承中央银行赞同,由两公会拟订上海票据交换所章程呈请财政部核示,8月2日奉财政部指令“以交换所由两公会商承中央银行之同意,订定章程,自行推行执行委员接办一案,应准予照办”。李主任委员即致函两公会,将前组委员会结束,陈代经理辞职,两公会理事会照章选任交换所执行委员15人。8月12日,执行委员会召开第一次会议,正式接办上海票据交换所,并聘任曹吉如为经理[24]。

第一届执行委员有李道南(交通)、王伯天(中国农民)、刘连华(中央信托局)、沈境(邮政储金汇业局)、包玉刚(上海市银行)、丁葆瑞(中国通商)、王绍贤(盐业)、周德孙(四行储蓄会)、王怀廉(聚康钱庄)、居易鸿(上海银钱业联合准备会[25])、S.A.Gray(汇丰)、J.T.S.Reed(花旗);常务委员有徐维明(中国)、陈朵如(浙江实业)、秦润卿(福源钱庄),其中秦润卿为主任委员[26]。这时,委员中政府银行代表仅有6人,主任委员也非政府银行代表,而且财政部驻京沪区财政金融特派员办公处也于1946年4月底结束[27],表明此后政府对票据交换事务干预的程度已经大为减少,仍以商办为主。

总之,在财政部驻京沪区财政金融特派员办公处和中央银行等金融管理当局的强制干预下,上海票据交换所的合并、改组,包括筹备、开业等在不到一个月的时间内全部完成。1945年12月外商银行复业后也加入到上海票据交换所,因而这时真正建立起统一的票据交换制度,从而结束了自1933年上海票据交换所成立以来票据交换三分天下的局面。改组后成立的新上海票据交换所其规模可谓大大拓展,成为一个在中央银行监督之下相对独立而且是全上海市唯一的票据清算机构。

二、战后上海票据交换的诱制性变迁

诱致性制度变迁是指现行制度安排的变更或替代,或者是新制度安排的创造,它由个人或一群人,在响应获利机会时自发倡导、组织和实行的。诱致性制度变迁必须由某种在原有制度安排下无法得到的获利机会引起[28]。抗战胜利以后,上海票据交换所的非直接交换行庄(或称委托代理交换行庄)急剧增加,大大超过直接交换行庄。而且从形式上和所获得的便利程度上来看,非直接交换行庄都远不如直接交换行庄,因而出现了所谓的制度非均衡,即对现存的直接交换和送票交换制度产生不满,由此产生制度变迁的需求。1945年11月,新上海票据交换所开业的时候,直接交换行庄共37家(包括交换所),而委托代理交换行庄已达95家,以后仍在不断增加。这些非直接交换行庄最后成为变迁主体(或称变迁集团),直接推动了票据交换制度的创新。

起初,单个行庄要求加入直接交换,特别是那些原本是直接交换银行而新上海票据交换所开业后却被列为代理交换的银行,如上海女子商业银行和四行储蓄会等。它们曾先后致函上海票据交换所要求加入直接交换,但遭到拒绝。于是代理交换行庄联合起来,联名要求加入直接交换。1946年1月21日,四行储蓄会上海总会等54家代理交换行庄联名致函上海票据交换所委员会,指出:票据交换制度之优点原在简化票据手续,以促进票据流通之效率,此次,贵所对于参加交换银行号名之整编分为“直接交换”、“代理交换”两组,敝行等均列入代理交换,因此,收受客户票据为时间之限制必须提早,而交换票据之提出及退票之收回又须经票据交换所再行分发,敝行等业务上深感困难,影响甚巨,特联名具函恳请贵所重行调整,俯允敝行等为直接交换,以资便利[29]。23日,上海票据交换所认为:联名请求一律参加直接交换一节于全体之便利一点,恐反有减无增,殊难实行,惟今交换统一未久,本会仍当督促交换所不断研求以期改进,特申叙理由,复请查照[30]。28日,上海票据交换所李主任委员又将上述复函副本一份备文呈请财政部驻京沪区金融特派员陈行查核备案。尽管54家代理交换行庄联名请求,但同样还是被断然拒绝。

随后,上海女子商业银行又再次据理力争,而且这时信托业也要求加入直接交换。1946年2月9日,上海女子商业银行又致函票据交换所强烈要求列入直接交换银行,并指出:敝行系由第29号改为第50/2号,今昔比较显有轩轾,此项轩轾可能发生各种影响,此点关系甚巨,不能漠视。敝行正当权益所在,出入匪浅,不能不据理主张,至请迅将敝行改列交换行庄之内[31]。2月11日,对于该行的合理要求,上海票据交换所回复如下:关于票据交换直接与代理一点,原属权宜之计,实无轩轾,代理交换行庄中既有要求,本会自当予以考虑,惟在新办法未实行之前,仍应维持现状,应先行函复[32]。2月27日,上海信托股份有限公司致函票据交换所,内称:本市票据交换所直接交换行庄共有50号额,其中40号额业经排定,尚余10号犹在虚悬,而敝公司前往贵会列在代理交换行庄之内,查银行钱庄各有直接交换,信托忝为金融同业,贵会一视同仁,不致特加歧视,函请贵会于所余10号之内,分予敝公司一席,俾利交换,而昭公允[33]。28日,票据交换所当即回函指出:直接交换号内虚悬之10号系本会第一次会议议定留备在战前设立而未完备注册手续之钱庄32家支配应用,兹已奉财政部金融特派员办公处核准先予分配在案,至于各代理行庄要求改为直接交换,本会已予考虑,为昭公允起见,业经第四次委员大会决议,俟中央银行业务局人员大部回沪及觅场地后再办[34]。从这两封回函来看,面对代理行庄一次又一次的施压,上海票据交换所的态度逐渐发生了变化,对于上海女子商业银行的据理力争,上海票据交换所并未加以断然拒绝,而对于上海信托股份有限公司的要求就表示要在适当时机进行制度变革,说明此时上海票据交换所业已产生要变革现行制度的意识。总之,面对代理交换行庄的强大压力,上海票据交换所无法一味加以拒绝,并意识到现行制度存在的缺陷,其态度终于由极力维护现行制度转变为俟机加以变革。

因代理交换行庄的强烈呼吁,而上海票据交换所又没有很好的解决方案,因而中央银行总裁贝淞荪曾面询上海票据交换所负责人能否将现有直接交换单位由50席酌量扩充为60席。1946年6月,陈朵如代经理致函答复贝总裁:“经审慎研究,认为无益而有不便。”[35]当时代理交换行庄感觉不满者主要有两点:一为形式上之轩轾,即“交换行庄”与“代理交换行庄”称谓之不同,与刊印票据上交换号次之区别;二为实务上不便,即送票时间和获知交换差额的时间不同。因而,票据交换所为满足代理交换行庄现在所感之缺点,同时为顾客及交换实务之便利起见,经详细研究,拟订改善办法,即取消“代理交换行庄”之名称,一律改称“交换行庄”。凡参加交换之行庄公司,一律统称为“交换行庄”。变更交换号次之便列方法为,凡50/×之复号皆由本所改编为单号,由51号起顺序编列等[36]。该办法于7月3日起实行。实际上,这是面对各方压力而不得不对现行交换制度进行的局部微调,但调整之后仅仅是形式上的均等,即50号以后代理行庄交换号次由复号变为单号,实质上对于现行交换制度并无多大改进。

1946年9月20日,中央银行贝总裁又致函上海市银行业商业同业公会,提出:据本行所派监理查报,直接交换及代理交换(亦称送票交换),各行庄因处理不同,差别难免,照现在情形最显著者有两点:(1)直接交换行庄送票时间较代理交换行庄可迟45分钟(前者为下午2时后,后者为下午1:15分);(2)直接交换行庄于交换开始时即可明了头寸情形,而代理交换行庄须俟直接交换办理终了后方可明了其相差,时间至少为半小时。前项差别对于代理行庄之业务不无影响,目前办法确属有失公允,若辈仍感不满亦基于此,似应由交换所亟加改善等情,所陈各节核属实在,相应函请查照,迅予核议补救办法[37]。不久,上海市银行业商业同业公会将贝总裁的来函转发给上海票据交换所。9月27日,上海票据交换所回复上海银行公会,认为:为奉抄示中央银行函关于现在交换办法应加改善一案,原函所称与目前略有未符。目前交换办法虽经一度改进尚未臻于完善,是以本所仍继续妥慎研讨,以期改进。奉示前因,并遵即迅加研究,征求同业意见,一俟拟有方案当再陈报[38]。中央银行的来函实际上表明7月3日起上海票据交换所对交换制度的微调并未达到其预期效果,非得进行大的变革不可。

1946年10月18日,上海票据交换所列出除现行办法外其他可能的五种交换方法,即全体直接交换,全体送票交换,分组直接交换,视票据之多寡分为直接交换及由本所分组代理直接交换,维持现行办法,惟将交换时间改在每日营业时间以后五种,并分别函送该所各咨询委员征询意见。该所将上述办法与现行办法比较,认为可能增加之便利有限,可能发生之不便利较多,惟既奉央行函知会员,意见未能一致,兹为集思广益,冀在上述办法之外能获一最完善之交换制度起见,经常务委员会决定,由所函请咨询委员对现行制度及上述五项办法赐予审核,各抒高见或另有妥善办法或五种办法有可采之处或在未有妥善办法以前暂仍维持现行办法,应请于10月月底以前函示本所,以便定期召开会议,汇案商讨相应函达[39]。

到1946年10月底,对以上五种交换方法征询意见有了初步结果。即5票(孙瑞璜、陆允升、袁尹村、朱旭昌、沈日新)赞同分组直接交换,3票赞同全体送票交换,15票赞同仍维持现行办法,其他两项办法则无人表示意见,另外还有咨询委员提出新增方案,如裴鉴德的不定时连续交换和沈浩生的隔日交换[40]。尽管孙瑞璜(新华信托储蓄银行)、陆允升(中贸银行)、袁尹村(聚兴诚银行)三位咨询委员也赞同分组直接交换,但是他们却对该办法进行了修订和补充。孙瑞璜提出50号以前行庄及50号以后行庄可以形成两个集团,举行直接交换,两者时间之差别既可消弭而在贵所方面更可减少为50号以后行庄间相互送存转帐之工作,以原有第二交换场所改为50号以后行庄之交换场所,人力、场地均无问题,若干第二交换场所行庄家数太多或再为划分只需另辟场所。陆允升对第三种分组直接交换办法进行了补充,即以50号为一组,现有全体行庄约共200家,可以分为甲、乙、丙、丁四组,仿照现行之50号以前直接交换办法,由交换所派员在各该组交换场设席代理提出交换。袁尹村则另提“全体分组直接交换制度”,将全体交换行庄分成甲、乙、丙、丁四大组,每组50家,交换所除外。交换所共设4个交换场同时分别进行交换,交换方式与目前50号以前各行庄之交换方法相同,本组应收本组付款票据与现行50号以前各行庄所采用办法相同。本组应收他组付款票据由交换所代理。因此,上述补充办法与该所拟订的分组直接交换办法有着本质区别。该所拟订的分组直接交换办法是将全体行庄分为若干组,每一组指定一代表参加直接交换,同时还要负责代理组内其他行庄的票据交换,实质上与现行制度并无太大区别,因而上述补充办法较为科学合理,也更具有可行性。

票据交换所常务委员及经理比较研究之后,认为孙瑞璜和袁尹村分别建议之“分组直接交换”办法最为合理而切实,当经参酌交换实务就各该原建议略加修正合并,拟具实行办法草案,于11月8日提交执行委员会讨论,当经决议可决,交咨询委员会审议。接着又召开执行委员会、咨询委员会联席会议,详加商讨,各咨询委员发表意见,有赞同改采“分组直接交换”者,亦有认为现行办法仍宜维持,不宜变更者。执行委员会以咨询委员意见既未一致,而本所章程规定咨询委员无表决权,为慎重起见,经出席咨询委员一致赞同,决定由该所检附上述“分组直接交换”办法草案通函征询各交换行庄对改行“分组直接交换”及仍维现行办法两项,赞同何项办法表示意见,于11月20日以前函复本所,俾根据多数行庄之主张,再作决定。截至20日,先后收到各行庄复函共计136家(未复者64家),其中主张改行“分组直接交换”者48家,主张仍维持现行办法者62家,另提办法者26家(系执行委员会及咨询委员联席会议决议案范围以外),本所执行委员会以上述结果如依照全体交换行庄复函之可否而取决于多数,则于中央银行函嘱改善现行办法一点,未能符合,故难以作出决定。该所认为:此项“分组直接交换”办法理想的全体直接交换极难实现之现在,惟此项办法最与理想接近,而实行亦无困难;可使全体交换行庄交换手续完全臻于一律,行庄之中不致再有“有失公允”之观念;各交换行庄交换员可因此而获到范围较广之交换实务经验,而且此三种优点颇有实行之价值[41]。于是,上海票据交换所于11月22日将经过情形,并检附上述通函及办法草案备函奉陈银行和钱业公会,至祈核议。上海银行公会又将分组直接交换办法函致中央银行,转请中央银行核定,但一直都未得到任何有关批示。

由于前经一度研究改进制定的“分组直接交换办法”并未得到多数行庄的支持,现在同业又开始要求改善现行交换办法。1947年5月5日,上海票据交换所第七次所务会议又拟就“全体行庄直接交换办法”草案一件。5月8日,经理曹吉如将该办法草案并附列实行之利弊陈请常务委员核示。常务委员认为此项办法之实行困难极多,未可尝试,似宜由所将前拟“分组直接交换办法”先行准备,定期实行,俟全体行庄办理交换人员对于直接交换之方法与技术具有更充分之经验、更熟练之技术后,再将此一方案提供商讨[42]。

刚好这时,中华民国银行商业同业公会联合会在南京举行成立大会,其中收到昆明公会“拟请上海中央银行增加交换单位按照实有银行家数依照在沪设行及复业先后排列一视同仁,以利票据交换”的提案,当经大会通过决议交上海市银行商业同业公会及票据交换所会商切实改善,提前办到直接交换。6月9日,该联合会致函上海票据交换所,要求迅与上海市银行商业同业公会会商办理[43]。6月25日,票据交换所举行执行委员会议讨论此案,奉银行业同业公会联合会函示前由,本所为公益社团组织,事关变更章程,自应征询全体交换行庄之意见,以便取决。又以同业中不满现行办法者均属51号以后之行庄,凡51号以后行庄之整体意旨宜予特别尊重,最后决议由执行委员会提议,依银联会决议意旨采行原拟“分组直接交换办法”,即由本所将此项提议函请51号以后全体交换行庄表决,至50号以前行庄应请勿行使表决权,仅由所函知[44]。

7月3日,上海票据交换所遂将分组直接交换办法通函征询51号以后各行庄请予表决,截至7月15日,先后收到各行庄复函130件,结果为:赞成采行“分组直接交换办法”者计115家,不赞成者计15家,未复者计53家。该所51号以后交换行庄共计183家,按上述结果赞成采行分组直接交换者占115家,已属超过半数以上[45]。因交换场地之增辟必须商请银行俱乐部迁让4楼或5楼全部,不知如何与有关方面洽商,于是上海票据交换所于7月17日将表决结果分别抄具名单并检同原函一并签请各常委核议。7月18日,上海票据交换所致函银行公会:“为依据银联会决议意旨采行分组直接交换办法经各行庄表决结果赞成此项办法者,已属多数,拟即筹备,定期实行,函请查核。”[46]同日又将这一结果函致钱业公会查核。

因此,票据交换制度变迁方案的选择,从1946年10月正式决定开始设计方案到1947年7月选定分组直接交换办法,历时将近9个月,经过各方的努力,最终确定了最合适的一种方案,即分组直接交换制,接下来的工作便是按照既定方案实施制度变迁。这需要耗费较多的人力、物力和时间。因而,分组直接交换制的正式实施前解决了许多实际问题,如拟订分组直接交换办法实施细则、开辟新场所、添置设备和用品,并将费用成本均摊、进行五次模拟练习等,使得新制度于1948年2月21日如期实施。

总之,1947年7月选定方案到1948年2月21日正式开始实施历时大半年,最终完成了票据交换制度的变迁。分组直接交换制最大的改革是“50号以后行庄之得以直接交换,盖未改制前50号以前行庄本系直接交换,对50号以后则送票交换,至50号以后行庄则一律送票交换,改制之后,50号以前行庄并无变化,50号以后行庄除异组仍送票交换外,组内则可直接交换,故改制之后,全体行庄之权益均立于同一水准”[47]。

三、对战后两次制度变迁的简要评析

从以上对战后两次制度变迁整个过程的分析来看,它们不仅分别体现出明显的强制性制度变迁和诱致性制度变迁的特征,而且符合金融业发展的客观要求。

首先,第一次制度变迁的主体为政府,即财政部驻京沪区财政金融特派员办公处和中央银行等,它们主动设计和安排制度,以统一上海全市的票据交换制度,从而有利于金融当局的管理。政策出台后,按照自上而下的程序由银钱业两公会和上海票据交换所来推行,直到制度开始起作用。另外,这种强制性制度变迁显然具有激进性质,制度一出台就一步到位,同时推动力度大,制度出台和实施的时间短。

其次,分组直接交换制的确立和实施具有诱致性制度变迁的许多特点[48],如营利性和自发性,变迁主体来自基层,程序为自下而上进行的,变迁的路径是渐进的、需求试探性质的、非突发式的方式。分组直接交换制是通过基层行为人对制度的需求慢慢诱导而出台的,因而制度的转换、替代、实施需要较长时间,其间经历了许多复杂的环节。从1946年10月正式决定开始设计方案到1947年7月选定分组直接交换办法,历时将近9个月,从选定方案到1948年2月21日正式开始实施又历时大半年,因此,前后耗时一年零几个月,其间经过了无数次试探性的摸索才最终完成。

最后,这两次制度变迁均符合中国金融制度发展的客观要求。强制性制度变迁,其最大缺点是低效性,即制度可能符合发展的需求,也有可能不符合发展的需要。然而,第一次变迁是属于以诱致性制度变迁为基础的强制性制度变迁[49]。金融当局战后原本打算接收上海票据交换所,重新另设一交换所,后来改为在原票据交换所的基础上进行改组以统一全市票据交换制度,而这种统一也是金融制度发展的必然要求,也是长期以来业内人士努力想达到而又无法达到的目标。如果通过市场为主导来推动,这种统一的进程将是非常缓慢的,因而第一次变迁顺应了金融业发展的要求。第二次变迁则完全是由市场自发的制度变迁,并且是以现存的制度结构作为制度变迁的出发点,而不是超越现存的制度结构去追求一种理想化的、脱离当前实际的新的制度安排,因而第二次变迁必然也合乎金融制度发展的内在规律。

(作者万立明,同济大学法政学院讲师、复旦大学应用经济学博士后流动站研究人员)

【注释】

[1]相关成果有:郑成林的《近代上海票据清算制度的演进及意义》(载复旦大学中国金融史研究中心编:《上海金融中心地位的变迁》,中国金融史集刊第一辑,复旦大学出版社2005年版)一文专门对抗日战争前的上海票据交换制度进行了较为深入的分析;吴景平的《票据交换所与解放初期的上海私营金融业》(载《中国近代史论集》,华中师范大学出版社2005年版)则考察了解放初期的上海票据交换所及其运作等。只有李一翔的新著《近代中国银行与钱庄关系研究》(学林出版社2005年版)论及战后上海的票据交换制度,并进行了简要分析。除此以外,笔者尚未见到其他专门研究成果。

[2]杜恂诚:《金融制度变迁史的中外比较》,上海社会科学院出版社2004年版,第106页。

[3]朱博泉:《上海银钱业票据清算方法之演进》,上海图书馆藏,1939年版。

[4]马寅初:《中国经济改造》(1935年1月),《马寅初全集》第八卷,浙江人民出版社1999年版,第150页。

[5]关于改组票据交换所情形抄录陈报函底一件,上海市档案馆藏上海票据交换所档案S180-1-15。本文征引档案凡注明卷宗号者,均为上海市档案馆藏档。

[6]本所成立改组的有关文书及章程、委员名单,上海票据交换所档案S180-1-15。

[7]重庆财政部来电(1945年10月18日),上海票据交换所档案S180-1-15。

[8]中国第二历史档案馆等编:《中华民国金融法规档案资料选编》(下册),档案出版社1992年版,第927页。

[9]中央银行业务局致银行业同业公会函(1945年10月19日),上海银行公会档案S173-1-170。

[10]这32家钱庄是安康、怡大、致群、宝丰、庆成、同润、惠昌、存德、鼎康、顺康、信裕、震泰、均昌、五丰、安裕、义昌、衡通、信孚、均泰、庆大、福康、赓裕、元盛、聚康、福源、滋丰、仁昶、征祥、建昌、元成、永庆、裕康。

[11]关于改组票据交换所情形抄录陈报函底一件,上海票据交换所档案S180-1-15。

[12]《上海调查资料金融篇之六:上海票据交换所》,上海市档案馆藏档Y10-1-412-3。

[13]关于改组票据交换所情形抄录陈报函底一件,上海票据交换所档案S180-1-15。

[14]抗战胜利后奉令整理上海钱业公会,于1945年10月15日成立上海市钱业公会整理委员会,1946年2月正式产生理监事,由沈日新担任理事长。

[15]上海市钱业公会整理委员会致上海票据交换所函(1945年10月23日),上海票据交换所档案S180-1-15。

[16]上海票据交换所委员会第一次会议录(1945年10月18日),上海票据交换所档案S180-2-184。

[17]所字第二号通函(1945年10月26日),上海票据交换所档案Q52-2-17。

[18]转发各交换行庄、本所代理交换行庄函(1945年11月1日),上海票据交换所档案S180-1-15。

[19]票据交换所报告书(1946年),上海钱业公会档案S174-2-231。

[20]1945年上海票据交换所交换月报,第12期,上海票据交换所档案Q52-2-17。

[21]居逸鸿:《上海银钱业联合准备库及票据交换之沿革》,见朱斯煌主编:《民国经济史》,银行学会编印1948年版,第27页。

[22]所字第35号通函(1946年3月1日),上海票据交换所档案Q52-2-18。

[23]票据交换所委员会第四次会议录(1946年2月25日),上海票据交换所档案S180-1-1。

[24]本所经理曹吉如撰写的上海票据交换所概况(1948年),上海票据交换所档案S180-1-13。

[25]1946年4月经银钱业两公会依据部定原则拟具上海银钱业准备会公约,会呈财政部核示于6日间奉准设立,7月间开始筹备,9月初旬签订公约,主要任务为接受准备财产,签发公库证,会员行庄凭公库证可向同业拆借款项。

[26]《上海金融业概览:上海票据交换所》,上海市档案馆藏档Y10-1-15-9。

[27]朱斯煌主编:《民国经济史》,银行周报社1948年初版,第784页。

[28]卢现祥:《新制度经济学》,武汉大学出版社2004年版,第184页。

[29]四行储蓄会等联名致上海票据交换所委员会函(1946年1月21日),上海票据交换所档案S180-1-19。

[30]发四行储蓄会等函(1946年1月23日),上海票据交换所档案S180-1-19。

[31]上海女子商业银行致票据交换所函(1946年2月9日),上海票据交换所档案S180-1-19。

[32]复上海女子商业银行函(1946年2月9日),上海票据交换所档案S180-1-19。

[33]上海信托股份有限公司致票据交换所函(1946年2月27日),上海票据交换所档案S180-1-19。

[34]票据交换所委员会委字第98号函(1946年2月28日),上海票据交换所档案S180-1-19。

[35]1946年上海票据交换所月报,第六期,上海票据交换所档案Q52-2-18。

[36]所字第50号通函(1946年6月7日),上海票据交换所档案Q52-2-18。

[37]沪央字第1746号函(1946年9月20日),上海票据交换所档案S180-1-19。

[38]上海票据交换所据字第285号函(1946年9月27日),上海票据交换所档案S180-1-19。

[39]上海票据交换所据字第305号函(1946年10月18日),上海票据交换所档案S180-1-19。

[40]本所为改进票据交换由原来直接交换与代理交换两种方法改变为分组直接交换的有关文书(一),上海票据交换所档案S180-1-19。

[41]发银行、钱业两公会函(据字第355号函,1946年11月22日),上海票据交换所档案S180-1-19。

[42]上海票据交换所第八次所务会议(1947年5月17日),上海票据交换所档案S180-1-5。

[43]1947年上海票据交换所月报,第七期,上海票据交换所档案S180-2-197。

[44]上海票据交换所第一届执行委员会第五次会议记录(1947年6月25日),上海票据交换所档案S180-1-2。

[45]上各常委函(1947年7月17日),上海票据交换所档案S180-1-20。

[46]上海票据交换所致钱业公会函(1947年7月18日),上海票据交换所档案S180-1-20。

[47]本所经理曹吉如撰写的上海票据交换所概况(1948年),上海票据交换所档案S180-1-13。

[48]关于诱致性制度变迁的特点可以参见刘秀生的《新制度经济学》(中国商业出版社2003年版)和袁庆明的《新制度经济学》(中国发展出版社2005年版)的相关内容。

[49]这一提法参见杜恂诚的《金融制度变迁史的中外比较》(上海社会科学院出版社2004年版)。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

![《辞海》[故宫]条的变迁](https://file.guayunfan.com/2020/zb_users/upload/2020/09/1.jpg)