福源钱庄的合营之路(1949—1954年)

邓 昉

福源钱庄成立于1919年,其前身最早可以追溯到1876年时已经在上海南市开铺经营的“延泰”钱庄。在很长的时期里,凡是提到上海钱庄业,自然就会提到“福源”及其掌舵人秦润卿。1949年上海解放后,福源钱庄与其他同业一样,经历了登记、增资、联营、合营,加入统一的公私合营银行,直至彻底清算的过程。

迄今为止,关于1949年之后上海钱庄业的研究,只是停留在整个行业的基本状况的层面[1]。在20世纪60年代初期问世的《上海钱庄史料》[2]中,有关解放后福源钱庄的资料不少,但是依然难以构建起关于福源钱庄历史最后阶段的完整叙事。本文除了尽可能梳理和使用这部分已刊资料外,更直接对上海市档案馆藏福源钱庄全宗进行了仔细的爬梳,并参阅其他相关文献,以冀较完整地勾勒出1949年之后福源钱庄的求生与消亡历程。

一

1949年5月上海市政权更替时,福源钱庄在上海已经营业了30年。在1923—1932年十年中,福源年平均盈余达到71 133两白银,其中盈余额最高的为1927年的124 011两,最低的1931年也达到12 215两[3]。1933年,福源钱庄的存款额从330多万两增加到534万两,成为上海最大的钱庄之一。抗战爆发后,福源钱庄的业务转而冷清,甚至需要动用大股东程家的钱来填补消耗,勉强维持经营[4]。至1948年时,福源钱庄所有的股东中,仅有一户是在交通银行名下,占总股份的0.65%,其余99.35%的股份掌握在钱庄的董事、经理、职工及其亲友手中。

1949年5月下旬上海解放伊始,根据上海市军管会发布的训令,福源钱庄副经理冯梅卿上报9份表册,详细报告了钱庄的沿革和经营情况,并且具结表示:“如有故意蒙蔽伪国民党政军特务机关及四大家族之官僚资本,致使其资财逃避,愿受法律处分并负赔偿责任。”[5]福源钱庄还切实执行《华东区私营银钱业管理暂行办法》的规定,是年9月召集的股东大会决定钱庄资本总额增加到12 000万元,具体通过财产折合来完成。由于原有的资本金圆券50万元,在兑换人民币后严重缩水到仅值5元,钱庄不得不通过售卖黄金、银元和港币等资产,以换取现金,包括结售港币5万元,计人民币2 000万元;黄金360两,每两75银元,以凑合4 000万元。福源钱庄还曾就合法售卖黄金等事专门致函时任人民银行华东区行副行长谢寿天,“万请鉴于实情,玉成其事”[6]。所需资本总额的另一部分6 000万元,则通过将名下所有的房产升值得到[7]。

1949年12月,上海金融业原来的银行、钱业和信托三公会合并为上海金融业同业公会筹委会,使福源钱庄失去了原先在钱业公会中担任常务理事的代表资格,只是由董事秦润卿担任财产保管主任委员,襄理魏友棐担任文教副主任委员[8]。和以前相比,福源可获得的信息资源以及在公会中争取钱庄利益的权利相对减弱了,钱庄负责人通过公会与政府进行对话的可能性也减少了。

上海解放时,福源钱庄在职的人员共有77人,其中包括:高级职员11名,内有经理1人、副经理3人以及襄理7人,皆由董事会聘任,经理向钱庄董事会负责,管理钱庄的一切事务,包括一般职员的任用,其他人则为经理的助手;办事员(职员)42名,包括中级职员和普通职员,分别在营业、出纳、会计、总务等部门任职,承担钱庄日常的营业工作,包括存款、放款、汇兑等事务;工友24名,包括栈司、警卫、茶房、厨司、车夫和清洁,负责所有的后勤事务。1950年4月,为配合节约运动,钱庄解雇了所有7名车夫。

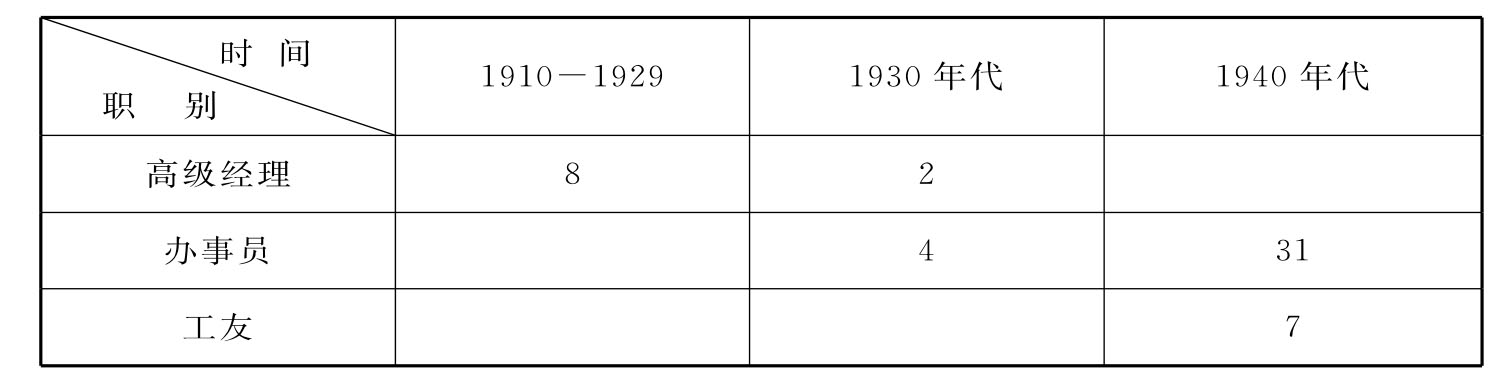

与整个钱业的用人习惯相关,福源钱庄所有的人员都是通过亲戚朋友或者同乡的介绍和担保而进入钱庄工作的[9]。几乎所有的经理、职员和工友都来自于江浙两地,尤以浙江地区为多(参见表1、表2)。

表1 福源钱庄职工来源统计表 单位:人

表2福源钱庄职工入职时间统计表

表1、表2资料来源:福源钱庄档案Q76-2-11、Q76-2-2的职员相关资料。

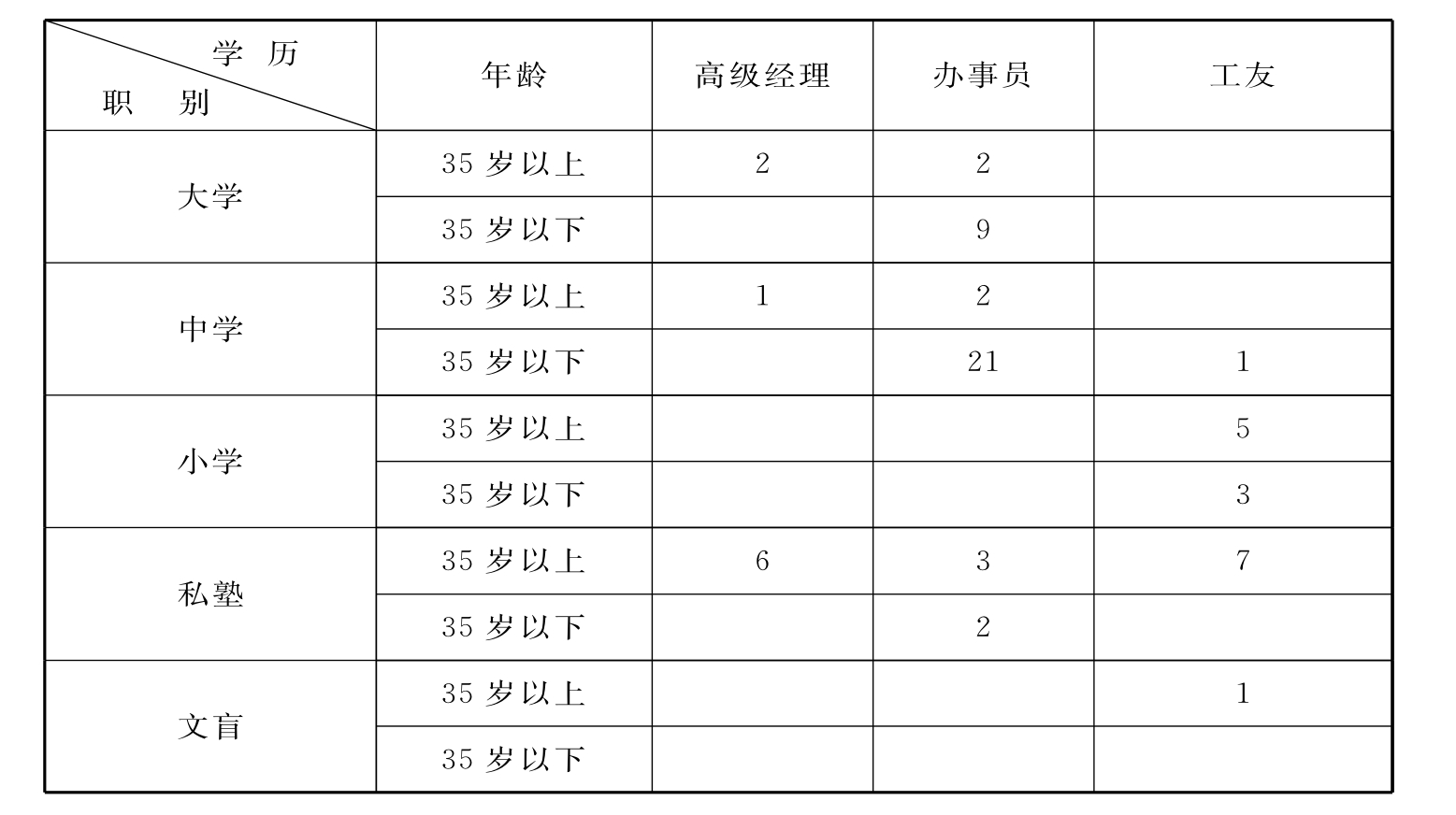

从表1和表2中可以看出,各人的职位主要是由入职年限决定的,襄理以上大都在钱庄工作了15年以上;而办事员的年龄一般在20~35岁左右,绝大多数是1940年代以后入庄的,并构成了上海解放后钱庄主要的基层力量。而从文化程度上看,虽然不如银行雇员(大多是修习商务、经济、英语或者法律的西式大学毕业生),但他们也绝不是目不识丁的人。入庄较早的人员一般上过私塾,因此主要集中在经理层;而后期的职员,主要是初中或者高中毕业,还包括11名大学毕业生。工友的文化程度不高,普遍仅有小学文化,甚至有少数文盲(参见表3)。

表3 1950年福源钱庄经理、职员文化程度表

资料来源:上海市档案馆藏福源钱庄档案Q76-2-11、Q76-2-2。在1952年的工友情况调查统计中,初中文化程度共3人,小学2人,私塾10人,文盲2人。

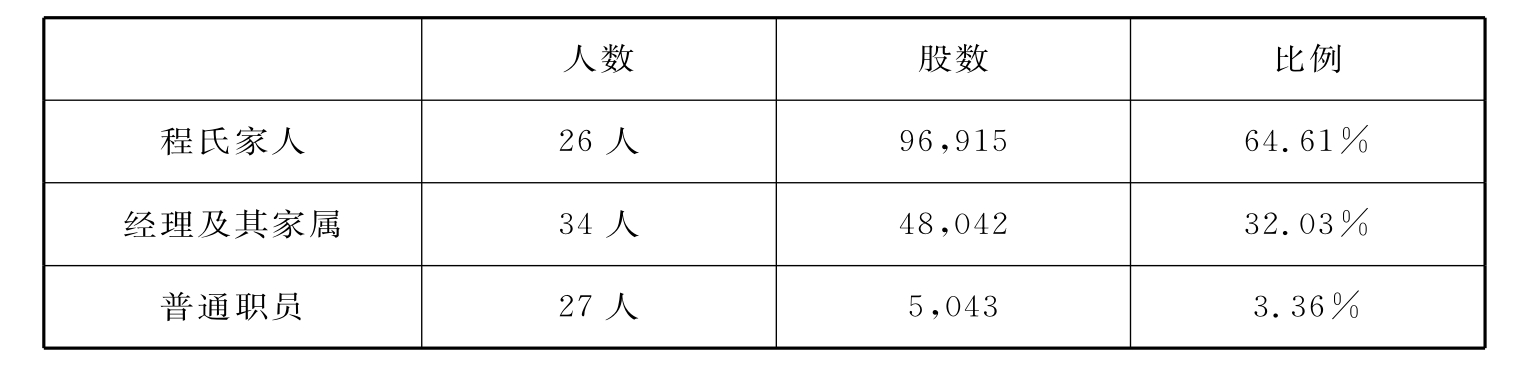

在收入方面,解放前福源钱庄经理和职员的收入,一般由每个月的基本薪水和年底花红构成。此外,每届三年,他们还可以得到额外的红利分帐。他们的“薪水所入,物值相当,苟能节俭,安心供职”[10]。以1930年代为例,经理层的平均月入在170~180元左右。根据一份1944年福源钱庄的重要职员名册所记录,8位经理级人员拥有价值20万~120万不等的动产以及股票证券等不动产[11]。虽然由于职位差别,经理层和职员在年底分红数额上有较大差异,然而后者的固定月薪平均在35元左右,加上公积和花红分派,每月大致也有60元[12]。1945年11月,已经改为股份有限公司的福源钱庄在原有的股东基础上,普通职员们也出资购买了股份,虽然所持有的股份数量很少,比例也很低,但是他们可以参加股东大会,有权选举董事会;而且,作为股东还能享受到每年股息发放和年底分红(参见表4)。

表4 1946年福源钱庄股东名录

资料来源:福源钱庄股东名册,福源钱庄档案Q76-2-3,上海市档案馆藏。

随着钱庄的发展,公司制度也开始在福源钱庄内部建立起来。1937年钱庄成立了新的人事部,由人事经理负责职员的管理及调动。之后,相继订立了请假规则、寝室规则以及同人恤养金等管理办法。1941年福源钱庄改组为股份有限公司,组织了股东大会并成立董事会[13]。

董事秦润卿从1892年入庄当学徒起,上海解放时已经在福源钱庄度过了57年。任职钱庄经理、上海钱业公会会长等的经历,使他在整个行庄以及上海的金融业都很有名望。无论在经营管理上,还是在日常生活中,他都重视对职员的教导和培养[14]。其家长式的作风,犹如张公权之于中国银行[15]。因为与职员们“朝夕相处,感情深密”,他表示“希望每日晚上谈话,不分阶级,不拘礼教,坦白地交换意见”[16]。

这种由乡缘而构成的比较牢固的人事关系,是福源钱庄以及整个上海钱庄业能够稳定发展的重要因素之一。正如政府当局也承认的“依靠了这样的世代之交,当然劳资双方不好意思发生重大争端”[17]。但是,政府的一些命令、措施,或多或少地仍然影响到了钱庄内部的劳资两方。

二

上海解放后不久,福源钱庄原董事长程笏庭去世。在1949年9月召开的临时股东大会上,选举成立了新的董事会,由其子程涵中担任董事长一职,秦润卿为常务董事。作为程氏家族的第四代,程涵中时年50岁,曾受过私塾教育,后来一直参与钱庄的经营事务。钱庄的其他几位董事和监察人也都由程氏族人和高级经理们组成(参见表5)。

表5 1950年福源钱庄董事、监察人名单

资料来源:钱庄董监及重要职员名册,福源钱庄档案Q76-2-2,上海市档案馆藏。

其中程庸畴、程泽济和程哲明三人分别取得了大学法学和商学学士,并且同时在银行、证券公司以及贸易公司中担任经理等职[18]。1949年以后,因为经理徐文卿病假,钱庄的实际管理责任由副经理冯梅卿、顾雪芗、冯以圭等人共同承担,他们都在福源工作了几十年,具有非常丰富的经验,其中入职最晚的冯以圭也是1919年便已入庄的。

解放初期福源钱庄原有的董事会和股东大会仍在发挥作用,一般营业事务、人事管理问题都上报董事会决定。1949年6月12日,召开了上海银钱业职工代表大会。当年底,更具有广泛代表性的上海财政金融工会成立,24 066名职工加入成为会员,其中私营银钱业职工14 982人[19]。福源钱庄的工会组织结构如图1所示。

图1 1951年6月上海财政金融工会福源钱庄委员会委员干部名单表

资料来源:上海市财政金融工会档案C5-2-739,上海市档案馆藏。全体会员大会的70人中,包括福源钱庄和福康钱庄联合仓库中的职工。

工会成立后,当涉及公私关系时,由劳资协商会议用“公私协商”的办法解决。1950年4月15日,福源钱庄第一次庄务联席会议召开,董事们的事务决定权被分享,职工们可以参加原来只有董事、经理才能参加的业务会议[20]。4月30日,上海市军管会颁布了《上海市私营企业劳资协商会议组织通则》,确立了劳资协商的解决办法。同年7月7日,福源钱庄召开了第一次劳资协商会议,其组织简则规定每月召开一次会议,以不占用营业时间为原则。遇有重要事项时,劳方和资本都有权利要求召开临时会议。根据这份条例,双方可以进行协商的问题主要有:(1)有关订立集体合同及如何履行集体合同中各项规定事项;(2)有关改进业务之事项;(3)有关服务规则及奖惩制度之拟订与修改等事项;(4)有关节约之事项;(5)有关雇用与解雇及其他人事问题等事项;(6)有关工资、工时、生活待遇及其他职工福利设施等事项;(7)有关企业安全卫生及职工疾病、伤亡、残疾、女工生育待遇等事项;(8)有关配合国家经济政策及劳资协力共同维护企业事项。虽然组织简则第4条内说明,协商会议“不负责企业经营与行政管理之责任”,但是从第2、8条的内容来看,劳方还是得到了参与钱庄业务和管理讨论的机会,并有提出相应要求的权利。如在第一次会议上,劳方提出的4条提案,都与钱庄的营业有关[21]。其他的几项问题,也都牵涉到了人事管理,诸如人员聘用、待遇等。而这些事务原先是由钱庄经理和人事部专门负责的。与此同时,劳方还会积极配合政府的一些政策,对资方进行宣传,要求他们遵守、执行[22]。

从1950年7月到1952年底,福源钱庄共召开了20次劳资协商会议,协商的内容除了业务经营外,职工们更多关注的是福利待遇问题。比如他们要了解“如何确定折实单位计算薪给中,关于米价部分计算标准”,“职工薪金照原定底薪按上月营业情形发给,如本年内一般营业情形良好,倘有未发足之薪水于期末补发”;要求“年终奖金,请按(1950年)11月29日政务院财委会颁布本年度年终奖金处理办法,照去年标准发给”;在取消栈司票力后,工友们要求提高他们的工资等[23]。一般而言,大多数提案都由双方协商后当场解决,或另作进一步讨论研究;较重大的问题,则须取得有关方面同意后,才能成立。由于参加会议的双方代表人数皆为6人,表决权相当,实际上任何一方都不占优势[24]。一旦遇到双方无法解决的问题时,劳资双方都要报告其上级,进行调节。

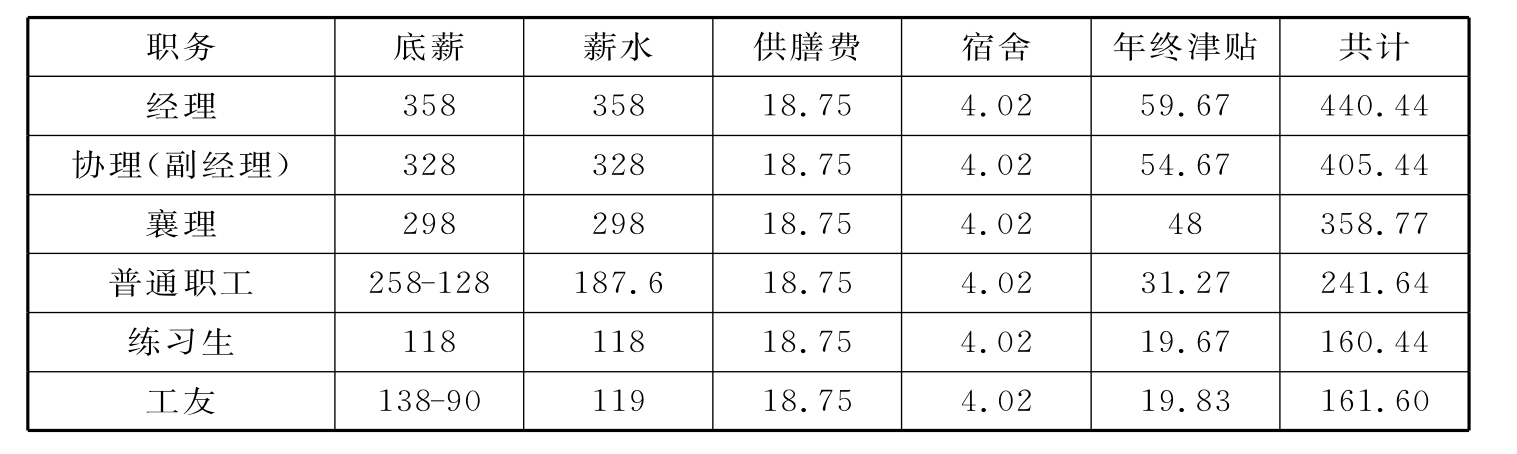

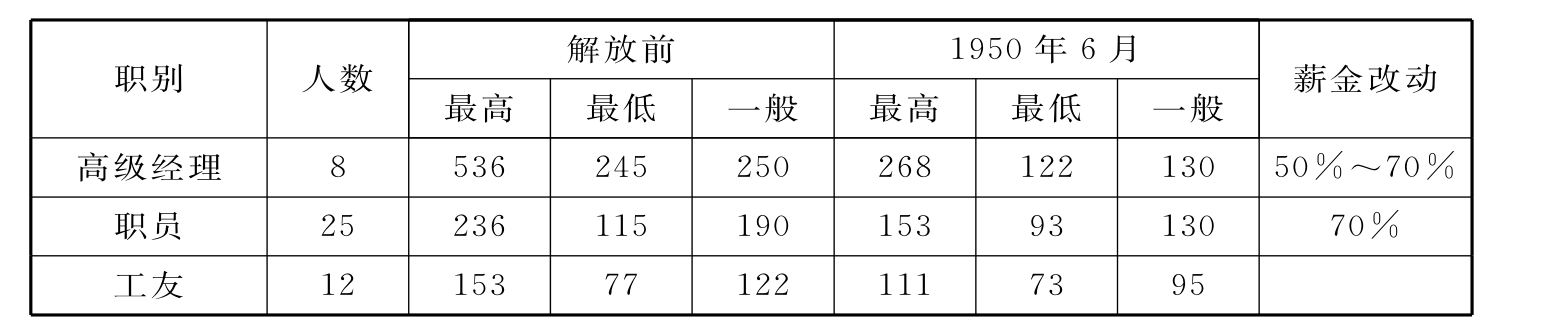

表7 1950年5月福源钱庄人员待遇表 单位:折实单位

表8 1950年6月存诚钱庄职工薪俸情况表 单位:折实单位

资料来源:福源钱庄档案Q76-2-24以及Q76-2-36,上海市档案馆藏。

福源钱庄劳资双方曾就1950年6月是否应发双薪发生争议。当时福源钱庄职工的收入无论在行业中,还是在上海,仍然算比较高的。根据表7和表8,1950年5月福源钱庄的薪水维持在440~160单位水平,与解放初持平,而同业的存诚钱庄则降低薪水30%左右。另外,当年8月在上海土产业中型商店中通常中上层职员的每月平均收入也仅120单位[25]。福源钱庄职工方面率先提出,6月发双薪,一向是福源的惯例,由于解放初期的经营困难,在工会的协调下,“同人等为照顾庄方困难,前年曾自动减薪,去年又暂予放弃”,由于营业状况的好转,所以要求恢复当年的双薪。但这一提案未能得到资方的认同。因双方争执不下,先后举行了多次临时会议,并请劳资双方的上级领导分别派代表列席。6月23日、26日、27日三次协商会议,财经工会的代表李逊伯和金融业同业公会的代表臧肃都列席了。当时金融公会认为钱庄职工的福利已经提高很多,所以希望劳方考虑到实际的困难,能够取消他们的提议。双方未能达成一致,但劳动局的最终裁定是站在劳方一边,即维持6月发双薪的“原有习惯”[26]。

此外,能体现政府对工人阶级和资方及其代理人采取不同待遇的一个例证是,只对前者订立了劳保集体合同。而且当钱庄原有的请假规则等与此劳保合同不符时,钱庄的规则需要进行调整。劳保合同的签订,解除了员工的后顾之忧。但是这个优待,直到后来全行业合营的时候,钱庄的经理们才得以享受[27]。

三

上海解放后不久,福源钱庄顺利通过了人民银行的检查,并向工商局登记,在宁波路70号的营业大楼重新开业。根据《华东区私营银钱业管理暂行办法》,福源被允许经营的业务包括:收受各种存款,办理放款及票据贴现,解放区境内汇兑及押汇,票据承兑,工矿、交通、公用、文化事业之投资,代理收付款项,经核准之保管,仓库业务,其他经中国人民银行制定或委托办理之业务。而“经特许之解放区外及国外汇兑,经核准之信托、储蓄业务”,只有银行才被允许经营[28]。因此,福源钱庄附设的信托有限公司不得不于9月份结束营业,进行清理,另行申请继续经营保管箱和仓库业务。

此时,逐渐稳定的外部环境、工商业恢复等,都成为了钱庄发展的契机。钱庄也通过职工的努力工作,取得了成果。据统计,在当年8月至9月的一个月内,福源的存款已经从13 700万元增加到48 000万元左右,其中定期存款数额从2 500多万元上升到28 500多万元,增长超过10倍以上。放款则占全部存款及新增资本现金部分82%左右,其中工业占80%以上,商业占10%~20%[29]。在其1950年度营业计划书中,扩大业务将要采取的具体措施包括:(1)在存款方面,钱庄将尽量提高定期存款的利率,使之“与放款利率接近”。(2)在放款方面,城市中仍然以工商业为主;在农村,参加同业合营的银团组织,对农产品放款,推动城乡物资交流。(3)与外埠同业加紧合作,推动埠际汇兑及押汇业务。以前因“本身资力未充、力所不逮”的投资业务,也被列入了今后的计划。

值得注意的是,福源钱庄计划书中,一些词语表述已经开始与政府保持一致:所有的业务都将在“配合人民政府一般金融政策”下展开,“为合理之运用”;钱庄的经营目标,则是“以辅助工商业发展”,而对于“营业损益情形”,“兹不存侥幸暴利观念,惟在全体职工合力撙节下尚可免于赤字预算”[30]。福源钱庄认清了自身在新政权下的经济地位,是从属、配合,而不再是自由市场下完全自主的经营活动了。

虽然福源的存放款业务开始增加,并且开始盈利,但是以以前的盈利能力来看,却受到了影响。一般而言,金融业的利润,最大部分来自于存贷款之间利息的差额。而现在为了吸引存款,钱庄将其存款利率提高到与放款利率相近,致使两者之间的利差缩小,其利润明显地减少了。后来的金融会议上,政府提倡降低利率,福源钱庄只能放弃一部分自身经济上的利益。

根据1950年的统计,整个1949年下半年,福源钱庄的盈余达到人民币451 402 467元,缴纳营利所得税103 079 978元,并提取公积金45%,折合203 131 110元[31]。而到了1950年全年盈余更增加到1 336 168 629元。这样的营业情况,必定使钱庄的股东和经理们重新恢复了对钱庄经营的信心。原先由于经营情况的不稳定,钱庄董事会会议决定改变原来1年1分的股息,而是根据实际情况发放,现在则又重新按年度发放,并有盈余在进行滚存。

在钱庄经营好转的同时,股东们的收益、董事经理人的职务费用以及职工们的收入也都有了保障。根据1950年1月10日人民银行华东区行银钱字第51号令,钱庄在从每年的盈余中提取40%~50%为公积金后,可以分配红利和股息。

福源钱庄在独立开展自身业务外,还参加了由政府组织的两次联合放款。联合放款处是由于私营棉纺业在购货上的资金困难而提出的。1949年8月,由上海市军管会和人民银行上海分行共同出面,号召私营金融企业办理联合放款。虽然此时各行庄的放贷情况不甚理想,大量资金积压[32],但是并没有立即对此作出积极的回应。直到9月24日,在关于利率、抵押品、解决再贴现、同业拆放等方面的交涉得到人民银行的允诺时,联放处才得以成立,并由国家银行作为直接领导[33]。在两次的贷款中,福源钱庄也认领了一定的份额,其中第二次达到了8亿元。然而由于几次市场波动,联合放款最终以亏损结束。虽然没有明确的资料显示钱庄在此次放款中的损失有多少,但是按照私营金融业的认贷额与利息损失相比,数额仍然比较大。

正当福源钱庄的日常业务活动逐渐转入正轨、开始好转时,政府开始推行第一期人民胜利折实公债,上海被分配到3 000万分,占总额的1/3弱。1950年伊始,上海市政府成立了专门的委员会,通过各种宣传手段,开始向各界积极推销。在金融业,推销对象是钱庄、银行的“董监及其股东、未参加职工会之职员、曾经营本业之热心人士”[34]。上海金融业最终认购数额被提高到了206万余份[35]。根据福源钱庄1949年的盈余收入,除去应缴纳的税款、提取公积金、分发股息外,仅剩1.2亿元左右。虽然负担非常重,但福源钱庄还是认购了15 130分,价值近2.5亿元,排在第17~37位。在认购中,11家大银行的认购份额占到总数的68.22%。相较而言,占金融行业总数76.88%的绝大多数行庄的认购额则低于1万分[36]。虽然各行庄积极认购了公债,但是当要缴款时,很多因为资金不够、突然关闭等因素而造成欠款[37]。而在3月31日最晚缴款期之前,福源钱庄已经缴清了款项,成为最早完成任务的8家银行、钱庄之一。

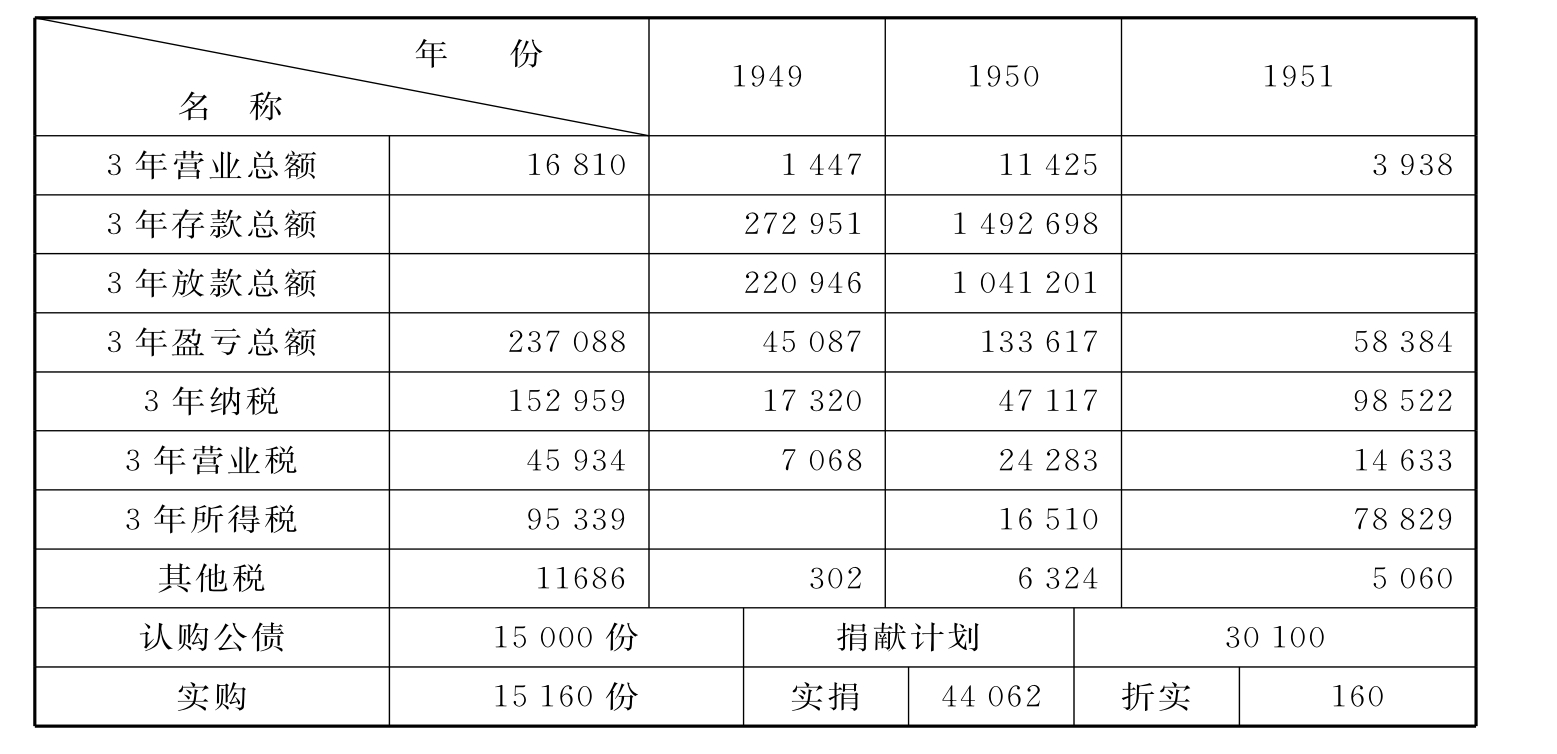

在1951年5月福源钱庄的财产目录中,折实公债成了钱庄财产的主要部分,几乎占投资的100%。而钱庄原来投资的有价证券,包括前国民政府时期购买的慈溪县公债、浙江整理公债、黄金公债、闸北水电公司债票等,则严重被低估,全部票面值折合仅为72分[38]。当然,由于没有流通市场的存在,所有的证券、股票都不能买卖,它们根本没有实际价值。从表9的统计数据来看,在解放后最初几个月内,福源钱庄不论在存放款,还是盈余上,已经有所改善。而参加的两次联合贷款的亏损,虽然数额无法确知,但还是对钱庄产生了一定的影响。

表9 福源钱庄三年来营业情况表 单位:万元

注:关于营业状况,在福源钱庄的各项会议记录中都有提到,这里采纳1953年黄浦区登记表中的数据,福源钱庄档案Q76-2-24,上海市档案馆藏。

1950年“二六”轰炸致使上海许多工厂关厂、歇业,并直接导致了银行、钱庄的放款无法收回,从而引发了近100家私营行庄停业、倒闭的风潮,大量从业人员失业[39]。当时,考虑到“国家银行无意,也无力即刻实行全行业的社会主义”[40],上海市金融业同业公会向私营的银行、钱庄提出了联合经营的方向。而福源钱庄当时的经营状况明显下降,参见表10。

表10 1950年福源钱庄经营情况表 单位:万元

说明:6月付出1—5月工商税14 165万元,实际有盈余6 732万元;上期决算内已经出去坏帐23 613万元,装货实物损益489万元。

资料来源:福源钱庄档案Q76-2-26,上海市档案馆藏。

从上表中可以看出,1950年初轰炸带来的经营困难,直到4月份才体现出来。与1月份盈利20 199万元相比,3月份没有太大的变化,而4月份则降至9 693万元,降幅达到52%以上。5月份盈余继续下降,6月份则出现了亏损。盈利的下降,使福源钱庄对自身的前途产生了担忧。根据福源业务联席会议的记录,由于害怕5月份无法达到收支平衡,副经理冯梅卿提议,就薪金是否全额发放和职员代表进行了讨论。虽然最后决定5月份的薪金按照员额全放,但是6月份的薪水则仅按原薪水的七成半支付[41]。福源钱庄在1950年5月20日的第四次庄务会议上,提出了参加联营组织的提案,后来得到了基层工会的同意。第一联营集团的成立得到了金融业公会的首肯,以及人民银行华东区行的核准。福源钱庄加入联营集团之后,在管理和业务上除了保留原有的内部组织及营业损益外,从联营中能够获得的益处包括:“提出存款10%作为联合贷款之最低金额,其比例逐渐增加之”,“承受公营银行之委托代理各项业务”,“调剂头寸,必要时得以本团名义请求中国人民银行办理转抵押或转贴现”[42]。

加入联营集团后,福源钱庄重新组织了业务会议,每月两次定期召开,商讨业务扩展的计划,制定奖励存款的措施,整理旧有往来户,推广中型工商业往来户,办理代理国内汇兑业务等。此时在福源内部,董事会、股东大会仍然对经营发挥作用,并由业务会议进行具体的执行和日常管理。另一方面,联营集团开始对各单位的财务计划有了审核和指示权。福源钱庄向联营集团上报了往来客户(个人除外)名单,“中区637家,西中区61家,东南区105家,西南区51家,闸北区56家,东北区69家,西北区30家”;承受指示“信放比例应于减低,及工业放款宜予增加”[43]。从实际的运行来看,加入联营集团之后福源钱庄业务经营状况确有好转。从存款数额来看,相比6月份的514 604万元,9月底达到95 000万元,当年的盈余数额也有13亿元[44]。

1950年8月的第一次全国金融联席会议之后,政府加快了对私营行庄的联营进程。经过近一年的筹备,1951年7月,上海金融业第一联营总管理处设立,成为各单位“集中管理与经营之最高执行机构”,虽然官股仅占3.7%,但是由人民银行委派董事、派人参加总管处工作。根据协议,各单位所有的业务计划、财务、人事调任等全部统一安排。秦润卿虽然是总管理处的董事长,但是实际的权力却在两名公股董事和主任沈日新手中。

总管理处的设置,改变了福源钱庄以前独立的业务经营和管理模式,董事、经理们完全失去了钱庄的经营管理权、使用权和用人权。在财务方面,福源钱庄除了原有的开支外,还必须承担总管理处的费用。虽然协议上规定,除“各单位存、放、汇、仓库、保管、代理及外汇等业务之资产负债,统归总处集中经营,其所生损益根据本纲要‘附件二’标准,由总处集中分配”,然而事实上,除了上面所提到的业务种类外,钱庄就再也没有其他业务了。根据总管理处的盈余分配制,福源钱庄可以分配到的盈余为6.85%,同一集团的存诚钱庄可以得到6.2%。但是,1950年上半期的损益统计表显示,福源钱庄盈利48 375万元,后者仅为10 334元[45],福源的盈利能力明显较存诚钱庄为好。福源钱庄的价值被低估,也被其他行庄“平均”了。

至此,由于收支状况已经和钱庄的董事、经理无关,他们也不再积极地争取利益,而是听任安排,从竞争状态中退出。1951年12月,福源打算参加对义生橡胶厂存放汇的合约,与存诚各分12.5%。后来因为第二联营总管理处要求加入,所以总处统一让出。在和存诚钱庄协商后,福源决定退出合约。

福源钱庄的经理们也大都被调任总管理处工作,例如董事长程涵中、经理冯梅卿、副经理顾雪芗、襄理楼丹父,他们在总管理处的办公时间为:周一至周五上午8点至12点,下午1点至5点半,其中包括学习时间;周六上午9点至12点,下午1点半至5点半[46]。这样看来,他们只是在钱庄兼职。其他办事人员也由总处组织调任,不再由钱庄管理。但是所有人的待遇则仍然由钱庄支付。

四

随着1950年下半年朝鲜战争的爆发,上海私营行庄先后经历了镇反、抗美援朝以及“三反”“五反”等一系列政治运动,最终被改造为统一的公私合营银行。尤其是“五反”运动,对私营金融业造成了很大的冲击,使得已经合营的私营行庄、公私合营银行,被更迅速地纳入国家金融体制内。

1950年10月,上海开始布置大规模的镇压反革命运动。虽然运动针对的对象是恶霸、反革命分子,但是在实际的操作执行过程中,金融业中的一些人员也被牵连在内,使他们第一次感受到了政治运动带来的极大的震动[47]。上海金融业也成立了所谓的“人民法庭”。经1951年5月17日劳资协商会议决定,福源钱庄内部筹备肃反委员会,在区政府批准后成立,委员人数5~7人。与此同时,政府开始宣传抗美援朝运动。福源钱庄的董事、经理们自然也应声加入其中,以“表示金融业热烈捐献的态度”[48],在7—12月期间,共同捐献人民币1 000万元。随后,董事长程涵中也表现了积极响应[49],同时在爱国公约中提出:继续拥护抗美援朝运动,响应“六一”号召,保证完成本单位半年增产计划并争取超额完成;坚决协助政府做好镇反和保密工作;加强学习不断提高政治和业务水平[50]。

镇反运动结束后不久,“三反”运动又开始了。这场运动原先针对的是国家干部“反贪污、反浪费、反官僚主义”问题,却在1952年1月5日政府号召全国工商界积极参加“三反”的短短21天后,即1月26日,中共中央发出了坚决彻底、大规模的“五反”斗争的指示,运动在全国陆续展开,打击对象直指私营工商业者,所要针对的则是他们长期形成的“资本主义”的生产和经营方式。2月5日,上海市副市长潘汉年作了“五反”动员报告,2月7日,上海金融业公会应势成立了“五反”委员会,要求全体会员分组学习,职工们被鼓励积极检举、揭发资本家和经理的罪行。

整个“五反”运动期间,福源钱庄停止了所有的业务。根据金融公会的要求,福源钱庄的营业时间从上午9点推迟至10点。在此之前,全体职员在庄内学习“五反”材料。为紧跟政府的宣传,钱庄停止了原本对保黎医院的捐款,改而添购“五反”宣传用的电唱机1只,增加宣传零件等物品。在4月份运动逐渐进入高潮以后,钱庄不仅在每星期日晚上召开全体会议,而且每月还要接待“五反”工作队的视察。在被政府动员的同时,职员们成了钱庄最先接受政府宣传信息、了解政策和情势动向的人,而董监和经理们则处于被动的状态。福源钱庄负责人冯梅卿被划归到委员会第三小组,集中在人民银行听报告、学习文件、交代问题[51]。按照要求,冯梅卿负责向人民银行华东区行以及上海市增产节约委员会报告钱庄的违法经营情况。从2月1日呈交第一份“四反”坦白书开始,福源钱庄不间断地上交坦白书,“彻底地检查过去的经营方法与作风”,具体递交时间为2月1日、2月12日、2月28日、3月26日、3月29日、4月4日、4月12日、4月16日以及6月12日,共具结递交了9份坦白书,并静候处理和处分。

在将各种材料整理之后,福源钱庄罗列出来的主要问题共分7类,除了明确规定的行贿、偷税漏税、盗窃国家资财、偷工减料、盗窃国家经济情报等情况外,还增加了违反金融法令和其他违法事项等2项问题。从第一份坦白书的6点错误,到最后总结的19点问题,随着形势的变化和发展,钱庄的陈年旧帐也被不断地翻出。在这十几项违法事件中,有些是无关痛痒的零星小事。例如,“解放前未入帐财产:柴油引擎5只、铁灶3只(均系本庄房产拆下旧货),自来水管1寸半55尺,2寸29尺(备用物件)”;“又解放前倒帐作进香蕉水80瓶,手表1只,未入帐”;而关于福源福康钱庄联合仓库所得税的问题,由襄理魏友棐出面,邀请税务局吕若谦、杜岩双二人吃饭,花费45万元,也是犯了“行贿的错误”[52]。

除此之外,很多问题都集中在钱庄的业务上面,运动的目标是对它以往经营和管理方式的批判和全盘否定。而更深层次的,则是对其背后主导整个经营过程的钱庄资方及其代理人的总清算。这些问题,首先是从钱庄的暗帐部分开始的。

1949年,钱庄曾经遵照华东区暗帐处理办法行事,并顺利通过了人民银行华东区行的复业检查。而在“五反”运动中,此事被重新提及,要求进行检讨和交代。重大的压力导致福源钱庄襄理章伯炎跳楼,以自杀寻求解脱。根据章的解释,以及其他职员的回忆,钱庄曾经将这些暗帐连同其他收益,派发给股东、职工以及董事、监察人[53]。虽然福源职工也从中享受到了利益,但是需要检讨的人依然直指上层的董监和经理。董事长程涵中,董事程印午、程辅仁、程庸畴,副经理冯以圭,襄理魏友棐、章伯炎等都因不同程度地有违法行为而被牵涉进去。不过,福源的职工还是表现出宽容,通过了资方的坦白。福源钱庄资方表示:“我总以为过去我和职工的关系不好,职工一定要留难我了,但在我补充了坦白材料以后,职工就大公无私,我太感动了。”[54]此外,福源董监们还决定主动放弃每月固定的公费收入,按1951年的数量,总额为每月1 440折实单位,分为80、120和160三档[55]。在随后的“五反”评级中,福源自报为基本守法户,由其他部门进行的户评则为半守法半违法户。最后,上海市增产节约委员会表示了对钱庄的宽大,将其定为“基本守法工商业户”,违法金额人民币858万元。按照钱庄的资本,并不是资不抵债。

通过“五反”运动,福源钱庄的上层痛切地意识到,如果要避免犯“追求暴利和欺诈错误”的话,就必须放弃对钱庄的所有权,积极选择公私合营,只有这样才能在政治上过关,经济上得到保障。因此,当政府于1952年6月份提出“彻底改造合营银行,坚决淘汰私营行庄”的方针后,福源钱庄所在的第一联营总管理处就由联合董事会提出公私合营的申请。1952年底,福源钱庄所在的第一联营总管理处并入公私合营银行后,新的机构只保留了11家银行的名称,而福源钱庄的名号则在被取消之列。虽然没有了福源钱庄的名号,但原有的董事会继续存在并召开会议,并且领取车马费[56]。大多数职员仍然在原来的职位上继续工作,而其业务则移交到公私合营银行上海分行北京东路第二办事处。

1953年总路线制订后,政府开始准备接收公私合营银行的资产。是年5月,金融业成立了清估核资委员会,制定章程、工作计划以及各项财产估价原则。经过清查,福源钱庄的固定资产帐面约有60亿元,除去资本30亿元外,用于以及抵扣其他项目的支出费用,包括:(1)偿还解放前存款,(2)西北参建同志费用,(3)养老退休基金,(4)一联结束应摊费用。福源钱庄不仅是“资可抵债”,而且“绰然有余”[57]。在公私合营银行中,福源钱庄的最终资本价值定为人民币396 804.35元[58]。这个数额也是所有股东的股份总额,超过原有资本额折算新币后的30%。此后,股东将在公私合营银行安排下办理登记,按比例重新认领股票收据,他们也将得到5%的定息。至此,福源钱庄董事会宣告解散。

1954年7月1日,冯梅卿将原福源钱庄所有的帐册移交给黄浦区办公室[59]。至此,福源钱庄彻底结束了自1919年起在上海30多年的经营历史。而公私合营银行也在1955年统一成立了新的董事会和管理处。

上海解放之初,福源钱庄为了在新的政治环境下继续经营,努力配合政府相关政策,进行适当的调整。虽然处于相对不利的市场环境,如利差降低、业务经营受到较多限制,但是经过其本身的努力,福源钱庄仍然取得了盈利,恢复了对经营的信心。但是,当1950年初发生大的经济波动时,环境的影响给钱庄的经营造成了极大的困难。这时候,由于政策的倾斜和扶助,已经实行公私合营的银行却相对稳定,甚至业绩上升。为了能在公营、公私合营以及私营金融业共存的市场上求得一席之地,福源钱庄选择了联营的方式,以期竞争求胜。联营产生了两个不同的结果:一方面,福源的经营情况有所好转;但是另一方面,其部分的业务以及财权受到了合营集团的控制。待到上海私营金融业第一、二联合总管理处成立后,钱庄的经营管理权、使用权、人事权等统统收归到联合总管理处名下;而且钱庄一贯的独立经营实际上被彻底地剥夺了。最后,突如其来的政治运动,使福源钱庄面临前所未有的政治合法性危机。另外,钱庄内部以前由乡缘构成的身份认同、上下情谊,被以阶级对立的政治取向打破。虽然在钱庄里面,双方并没有因为这种关系而发生很大的冲突,但是工会的成立、上级赋予的命令、劳资双方的矛盾,以及其他行庄发生纠纷的影响,仍然使福源钱庄的负责人感到了前所未有的压力。在解放初期追求生存的竞争中,福源钱庄进行过种种努力,由于外部政治环境的复杂变化,以及与国营、公私合营银行经济实力上的巨大差距,其相对独立的生存和经营空间日益狭小,这家曾被同业视为成功典型的钱庄,只能与绝大多数私营行庄一样,放弃了事实上已不复存在的所有权和经营权,而“自觉”被纳入国家计划的公私合营体制中。

(作者邓昉,上海市图书馆近代文献部)

【注释】

[1]参见张徐乐:《上海私营金融业研究(1949—1952)》,复旦大学出版社2006年版;吴景平、张徐乐:《上海解放初期的钱业公会》,《华中师范大学学报》(社科版)2006年第2期。

[2]中国人民银行上海市分行编:《上海钱庄史料》,上海人民出版社1960年版。

[3]同上书,第796~797页。

[4]崴森:《上海钱庄巨子程氏家族史话》,见于政协上海市静安区文史资料委员会、中共上海市静安区委党史研究室等编:《静安文史》第9辑,上海人民出版社1994年版,第130页。

[5]这9份表册包括:(1)股东董监及高级职员名册;(2)存款户名及余额表;(3)放款(包括抵押各种类和数量)户名及余额表;(4)代收款项户名及余额表;(5)应解汇款及汇出汇款户名余额表;(6)仓库存货名称及寄托人户名表;(7)保管箱租用人户名表;(8)露封保管委托人户名表;(9)经租房地产业主户名表。福源钱庄档案Q76-2-10,上海市档案馆藏。

[6]福源钱庄档案Q76-2-24,上海市档案馆藏。

[7]福源钱庄名下房产计有:宁波路70号营业大楼,光复路113、127号仓库,国庆路豫康里813-819号与福康钱庄共有的2层砖木双间住宅6所,以及画锦路77—83号砖木单间房4所。福源钱庄档案Q76-2-49,上海市档案馆藏。

[8]张徐乐:《上海私营金融业研究(1949—1952)》,第422~424页。

[9]从1950年6月12日福源钱庄的登记表中发现,在“职员来源”一栏中,总共58名职员与工友均为介绍而来,无考试、聘请和雇佣的记录。见福源钱庄档案Q76-2-11,上海市档案馆藏。

[10]上海市钱商业同业公会档案S174-1-34,上海市档案馆藏。

[11]据1944年上报钱业公会的职员名册,他们的资产分别为:徐文卿120万,顾雪芗为100万,冯梅卿50万,章伯炎20万,黄泰来40万,冯以圭50万等,大多投资于股票。见福源钱庄档案Q76-2-2,上海市档案馆藏。

[12]1919年,应修人在福源钱庄工作时每月工资已相当于有70元。见上海鲁迅博物馆编:《应修人日记》,上海书画出版社2003年版,第126页。

[13]1945年11月,钱庄修订了新的章程,规定董事会的职权包括:(1)规划营业方针;(2)经副襄理之任免;(3)年终营业决算报告之审核;(4)分庄或办事处设立及撤销,与设立地点之变更;(5)特别及巨额放款之决议等。福源钱庄档案Q76-2-1,上海市档案馆藏。

[14]福源钱庄曾经聘请国文和英文教师,教授职员学习,有时也举行演讲会。

[15]Wen-Hsin,Yeh,Corporate Space,Communal Time:Everyday Life in Shanghais Bank of China,The Amercian Historical Review,Vol.100,No.1,(Feb.,1995),pp.97-122.

[16]秦祖泽:《抹云楼家言》,抹云楼藏版,出版时间不详,《丁丑年谈话》篇。

[17]上海市金融业同业公会档案S172-4-8,上海市档案馆藏。

[18]崴森:《上海钱庄巨子程氏家族史话》,《静安文史》第9辑,第130页。

[19]私营银钱业人数占整体会员人数62.5%,第一届工会代表名单中,除去人民银行、中国银行和交通银行3家共有代表256人外,其他占全体总数798人中的68%左右,相当于等额代表。见上海市财政金融工会档案C5-1-88,上海市档案馆藏。

[20]福源钱庄档案Q76-2-33,上海市档案馆藏。

[21]在第一次会议上,劳方提出:按月制订业务计划和存放款目标,改善人事状况,要求实行经济核算,设立临时(至本年底)专门小组(业务节约)指定行政方面专人负责由工会派员协助等。第二次会议中,提出:改变核算,累计资金生息计算方法等提案。见福源钱庄劳资协商会议记录,福源钱庄档案Q76-2-22,上海市档案馆藏。

[22]劳方提议,要求钱庄按照“私营金融业暂行办法规定,不得承做个人放款,请先将本庄所有个人放款收回”;此外,还包括一些特定活动的宣传,如抗美援朝、节约运动等。见福源钱庄档案Q76-2-22,上海市档案馆藏。

[23]栈司票力从1951年7月1日起取消,取消前财经工会曾致函询问各钱庄的意见。见上海市财政金融工会档案C5-2-748,上海市档案馆藏。

[24]《福源钱庄劳资协商会议组织简则》,见《上海钱庄史料》,第418~420页。

[25]上海店员工会会员生活典型情况调查表(1950年8月30日),上海市财政金融工会档案C5-1-18,上海市档案馆藏。

[26]上海市金融业同业公会档案S172-4-8、福源钱庄档案Q76-2-22,上海市档案馆藏。

[27]福源钱庄档案Q76-2-22/26,上海市档案馆藏。

[28]《华东区管理私营银钱业办法》,见《上海钱庄史料》,第393~399页。

[29]《1950年营业计划书》,《申请登记前之营业实况》,福源钱庄档案Q76-2-10,上海市档案馆藏。

[30]福源钱庄档案Q76-2-10,上海市档案馆藏。

[31]福源钱庄1950年股东常务会议(1950年2月4日),福源钱庄档案Q76-2-5,上海市档案馆藏。

[32]全上海私营金融业的放款数额占存款总额的比例,从6月份的85.48%下降到8月份的28.79%。参见《上海市解放后的一般经济情况》,中共上海市委政策研究室档案A4-1-1;上海市存款放款统计表(1949年6—8月),中国人民银行上海分行档案B1-2-350,上海市档案馆藏。

[33]在两次的放款委员会中,人民银行仅参加第二次,出资20亿,占1/6。但是委员会主席却都由公方派人担任。卢钝根担任委员会主席,派人参与工作。见张徐乐:《上海私营金融业研究(1949—1952)》,第80页。

[34]《人民胜利折实公债上海市推销委员会工商界分会金融业支会组织简章》,张徐乐:《上海私营金融业研究(1949—1952)》,第328~332页。

[35]棉纺业在本业推销支会上,认购额从73万分增加到2 124 400分;随后1月17日,金融业也在该业推销志会上加到2 063 860分。这一成绩得到了政府的肯定,被副市长潘汉年称为“模范”。参见《上海市推销人民胜利折实公债工作总结(1950年11月)》,高晓林:《上海私营工商业与人民胜利折实公债》,第140页。

[36]《金融业劝购公债工作初步总结》,《经济周报》第10卷第5期,1950年2月2日。

[37]整个金融业一开始的实际缴款额为75%,经过几次的催缴动员后,最终的收缴额达到了91.2%。参见张徐乐:《上海私营金融业研究(1949—1952)》,第344页。

[38]福源钱庄档案Q76-2-49,上海市档案馆藏。

[39]项叔翔在金融业联席会议上的发言(1950年8月1日),上海市金融业同业公会档案S172-4-5,上海市档案馆藏。

[40]饶漱石和陈毅曾向在场的金融人士表示“政府没有意思提早实行社会主义”。参见上海市金融业同业公会档案S172-4-33,上海市档案馆藏。

[41]福源钱庄档案Q76-2-33,上海市档案馆藏。

[42]《上海钱庄史料》,第429~432页。

[43]福源钱庄档案Q76-2-23/34,上海市档案馆藏。

[44]福源钱庄档案Q76-2-5,上海市档案馆藏。

[45]见张徐乐:《上海私营金融业研究(1949—1952)》中,第164~165页。

[46]福源钱庄档案Q76-2-36,上海市档案馆藏。

[47]参见徐国懋:《八五自述》,第153页。

[48]项叔翔在金融公会上筹备会第13次会议及六小组召集人联席会议记录(1951年1月15日),上海市金融业同业公会档案S172-4-3,上海市档案馆藏。

[49]福源钱庄档案Q76-2-17,上海市档案馆藏。

[50]福源钱庄档案Q76-2-5,上海市档案馆藏。

[51]徐国懋:《八五自述》,第160~166页。

[52]福源钱庄档案Q76-2-21,上海市档案馆藏。

[53]福源钱庄档案Q76-2-21,上海市档案馆藏。

[54]《上海金融业五反运动情况与收获》,《中国金融》1952年第7期,1952年7月4日,第13页。

[55]福源钱庄档案Q76-2-5,上海市档案馆藏。

[56]福源钱庄档案Q76-2-5,上海市档案馆藏。

[57]详见福源钱庄档案Q76-2-5,上海市档案馆藏。

[58]1953年重新发行了新人民币,与旧币的兑换率为1∶10 000。

[59]福源钱庄档案Q76-2-51,上海市档案馆藏。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。