第一节 中国经济规模的扩大及其意义

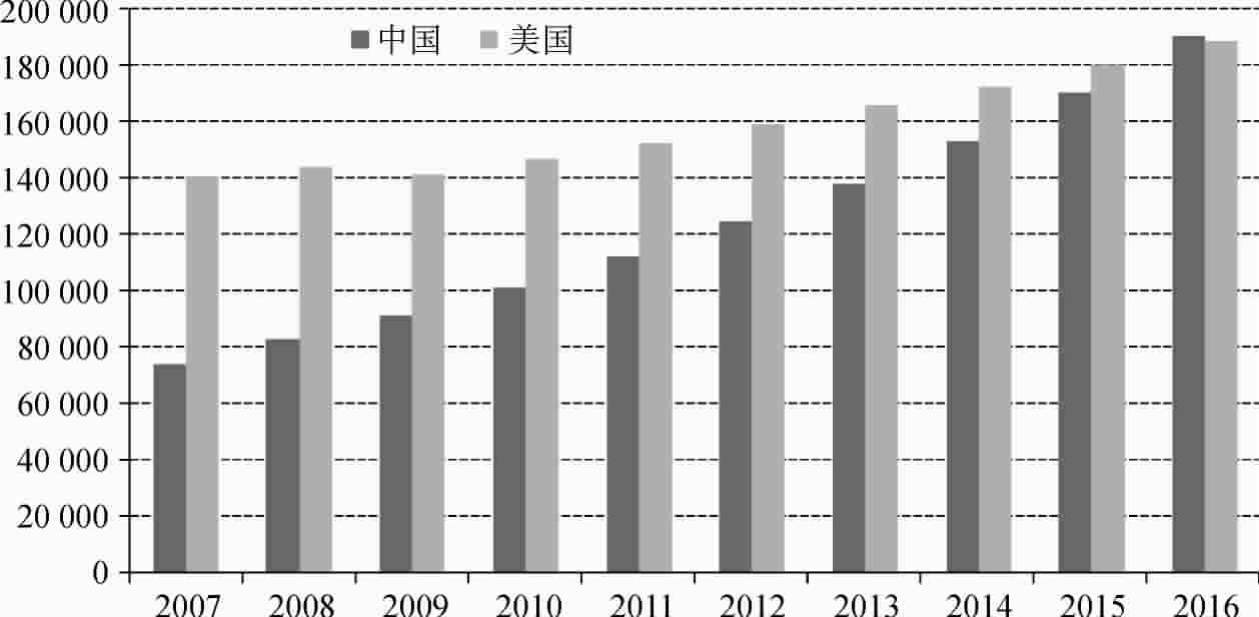

国际货币基金组织(IMF)定期地更新和发布对世界各国主要经济指标的统计,包括近期数据的估算和远期数据的预测。2011年4月,国际货币基金组织在其《世界经济展望数据库》中发布了各国远至2016年的长期序列数据。其中,有关中美两国按照购买力平价(PPP)方法估算的国内生产总值(GDP)总量的数字尤其引人瞩目。按照这个序列,到2016年,按照购买力平价方法,中国国内生产总值将达到189 757亿国际美元,届时美国国内生产总值将为188 075亿国际美元,中国国内生产总值规模超过美国。按此指标,中国到那时将成为世界第一大经济体。

图1-1 2007~2016年中国与美国国内生产总值(按购买力平价法计算;万亿国际美元)

资料来源:国际货币基金组织:《世界经济展望数据库》2011年4月;2011年为估计数;2012~2016年为预测数。

在国际比较中,购买力平价方法不同于普通的按照当前价格和汇率计算方法。前者按照一定程序和标准剔除了各国生产总值中不可比的价格因素,从而不再运用市场汇率来换算各国以本币价格表示的国内生产总值。在运用购买力平价方法时,各国汇率已显著不同于市场汇率(除了美元以外)。例如,在国际货币基金组织所报告的中美两国按购买力评价方法估算的国内生产总值时,人民币与美元汇率不是采用市场汇率水平,而是另外的比价。以2010年为例,人民币与美元市场汇率的年平均水平约为1美元换6.77人民币元,而国际货币基金组织使用的购买力平价法汇率当年为1美元换3.95人民币元。这意味着人民币兑美元数额后者比前者高出约70%。人民币在购买力平价法中的价值高于其在市场兑换中的水平,所以,使用购买力平价法会使中国国内生产总值的国际价值水平高于其基于市场价格和汇率的水平,高出比例约为70%。

购买力平价法与市场价格法各有优缺点。一般地说,在进行国际比较中,两种方法的结果都应考虑到。按照市场汇率法,国际货币基金组织预测到2016年时,中国国内生产总值约为112 200亿美元,美国国内生产总值约为188 070亿美元,中国国内生产总值仍然显著小于美国水平(中国接近美国水平的2/3)。

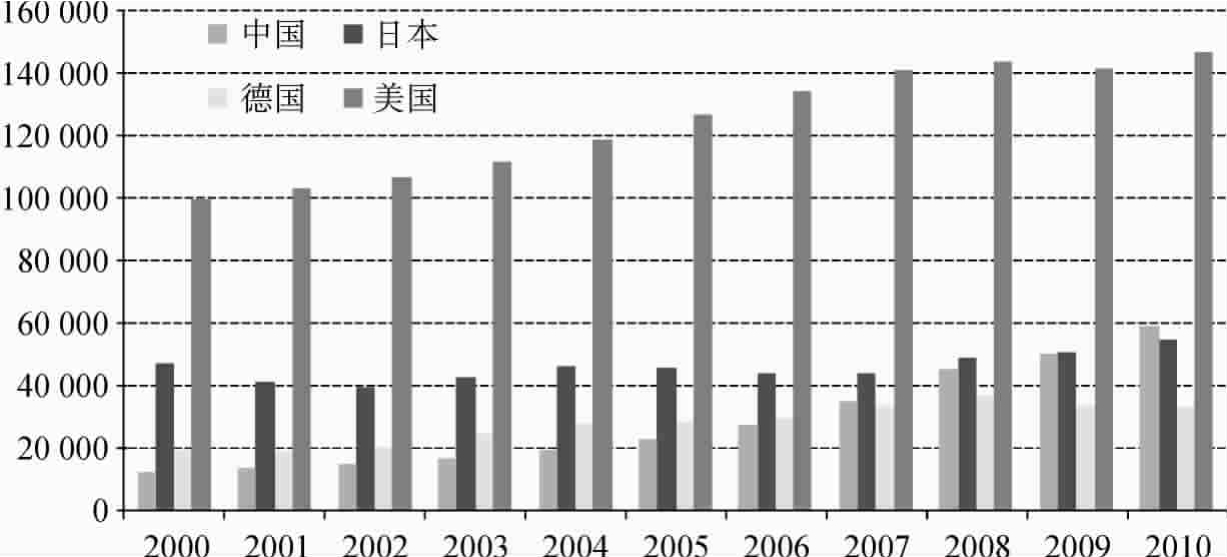

按照市场价格方法,中国国内生产总值的增长速度近年来十分迅速。依据国际货币基金组织提供的数据,中国国内生产总值2000年为11 984.8亿美元,2010年达到58 782.6亿美元,10年间总共增长了490.5%,年均增长17%。中国国内生产总值总规模2000年超过意大利,居世界第六位;2005年超过英国和法国,居世界第四位;2007年超过德国,居世界第三位;2010年超过日本,居世界第二位,目前仅次于美国。

图1-2显示基于市场价格的中国、日本、德国和美国的国内生产总值。可以看到,2000年时中国是这四国中水平最低者,2010年时中国仅次于美国。

图1-2 2000~2010年中日德美国内生产总值(按当前价格计算;亿美元)

资料来源:同图1-1。

对上述国际比较情形,还应该有两点补充。首先,与国内生产总值(GDP)相关的另一个经济总量统计概念是国民总收入(GNI)。前者反映一国境内所有生产要素的产出,后者反映一国居民在境内外的所有报酬。两者在一定条件下或在一定时期可有显著差别。例如,2008年时,中国国内生产总值按照市场价格法约为45 200亿美元(国际货币基金组织数据),而国民总收入约为38 881亿美元(世界银行数据),前者大于后者16%。就中国而言,两者之差反映了境外生产要素在中国境内的显著活动规模,例如大量外商直接投资活动及其对中国国内生产总值的突出贡献,而这种贡献在计算中国国民总收入时却已被扣除。

前面提到,中国国内生产总值在2010年时超过日本而成为世界第二大经济体。但是,就国民总收入指标而言,中国可能还需要几年时间才超过日本。2008年日本国民总收入约为48 691亿美元(世界银行数据),超过中国水平的25%。

第二个补充是,随着世界经济中各国各地区的经济一体化进程,“经济体”这个概念本身也在发生变化。例如,欧洲联盟近年来在国际上日益被视为一个经济体。这个经济体不仅有共同的关税和对外贸易政策,而且还在自身很大范围内有了统一的货币(欧元)。欧洲联盟有27个成员国,人口5亿;欧元区有17个成员国,人口3.2亿。在商品市场、劳工市场和资本市场等领域中,欧洲联盟近几十年来不断推进一体化进程,许多方面都实现了一致性的政策体系。欧元区成员国以及非欧元区的欧洲联盟成员国近年来也在财政政策的协调方面加强了努力。总之,欧洲联盟或欧元区在一定意义上可被视为一个经济体。

如果将欧洲联盟视为一个经济体,那么,欧盟近年来并在可见的未来一直是世界第一大经济体。2010年,欧盟国内生产总值按照市场价格法为162 822亿美元,按照购买力平价法为151 704亿美元,超过同期美国国内生产总值(146 578亿美元)。按照国际货币基金组织的预测,2016年欧盟国内生产总值基于市场价格法为207 919亿美元,基于购买力平价法为187 222亿美元,前者高于美国,后者约低于美国(美国的两个水平相同,皆为188 075亿美元)。相对于2016年的中国,欧盟国内生产总值基于市场价格较高(中国为112 202亿美元,但基于购买力平价法则较低(中国为189 757亿美元)。

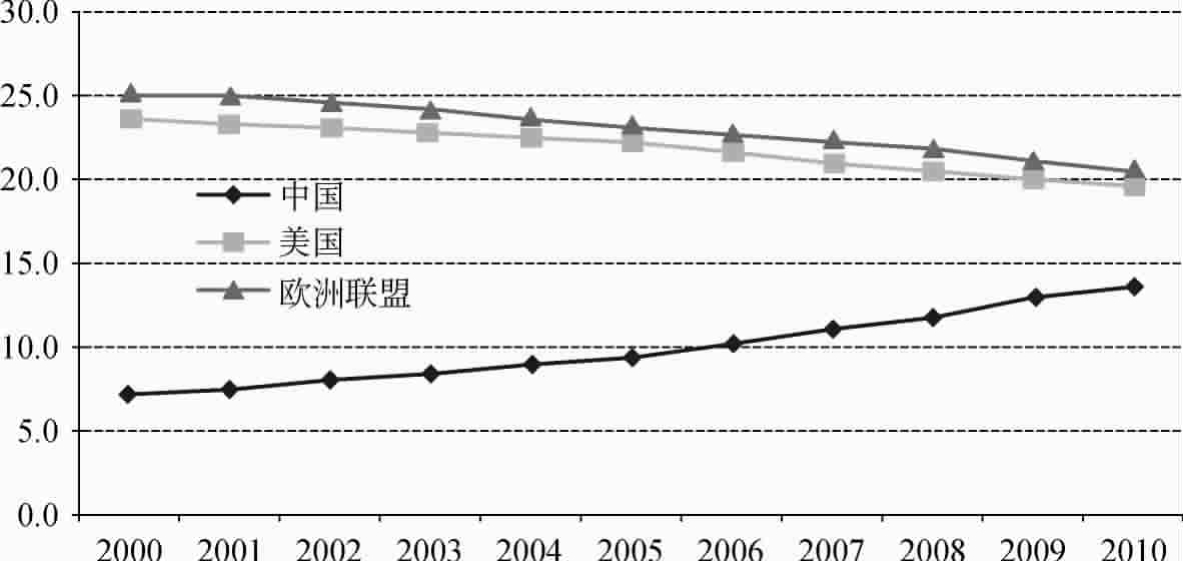

图1-3显示2000年以来中国、美国与欧盟基于购买力平价法国内生产总值占世界总额的比重。可以看到,美国与欧盟的这一水平都在下降之中,分别从25%和24%下降到2010年的20%左右。同期,中国的比重一直处于上升之中,从7.1%升高到13.6%。

图1-3 2000~2010年中国、美国和欧洲联盟国内生产总值占世界总额比重(%)(按购买力平价法计算)

资料来源:同图1-1。

从图1-4可以看到,中国国内生产总值占世界比重的上升发生在世界各国国内生产总值不断增加的背景下(尽管图中所显示的国内生产总值的世界总额使用了名义值而不是更贴切的实际值,即扣除了价格变动因素的国内生产总值)。换言之,中国比重的上升可以更准确地理解为是中国经济增长速度超过了世界经济平均增长速度。

图1-4 2000~2016年世界国内生产总值总额(万亿美元)及中国占比(%)

资料来源:同图1-1;使用购买力平价法数据。

中国经济总量的扩大,还伴随着一系列的重要变化。下面将从制造业产值、国际贸易和国际投资等角度概括中国国际地位近年来的显著变化。

21世纪之前,世界经济中可以说有三大制造业经济体:美国、日本和德国。21世纪初以来,中国成为世界经济中另一大制造业经济体,而且其地位的上升速度超过了原有的三大制造业经济体。

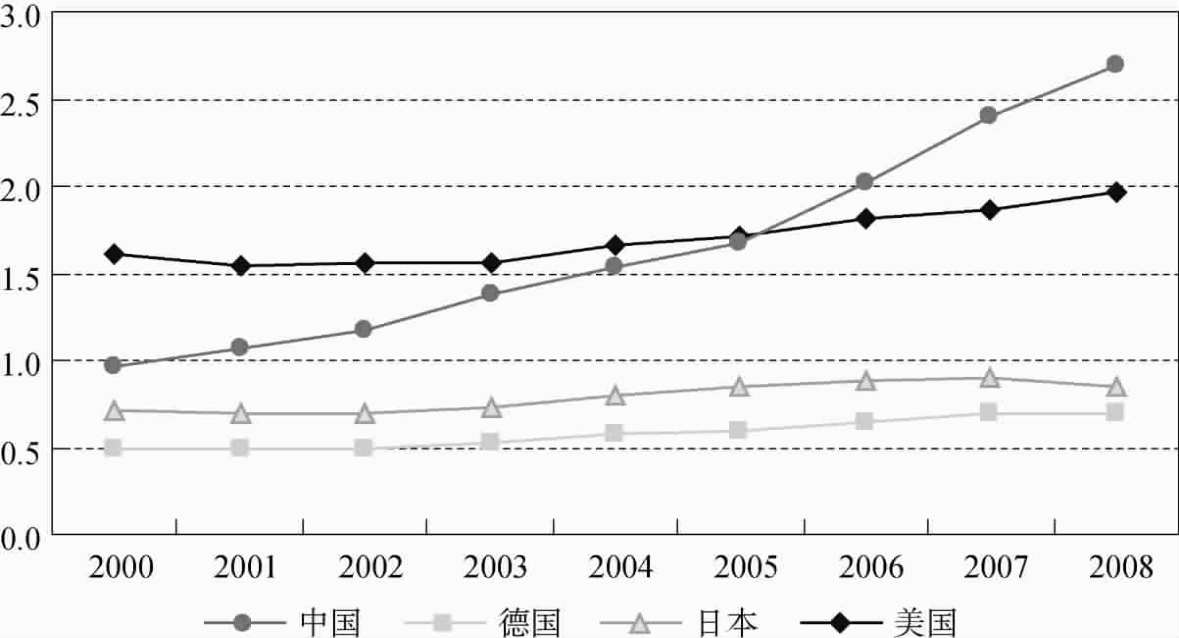

图1-5和1-6显示世界银行提供的近年来几个经济体制造业增加值,分别按当年市场价格和购买力平价法计算。按当前价格计算,中国制造业增加值由2000年的3-849亿美元增加到2008年的14 886亿美元,增长386.7%,年均增长18.4%。中国制造业增加值2001年超过德国,2007年超过日本。

按购买力平价法,中国制造业增加值由2000年的9 589亿美元增加到2008年的27 183亿美元,增长283.5%,年均增长13.9%。在这个指标上,中国制造业增加值2000年已经超过了德国或日本,2006年超过了美国。

图1-5 2000~2008年中德日美四国制造业增加值(当年价;万亿美元)

资料来源:世界银行,《世界发展指标数据库》,2010年。

图1-6 2000~2008年中德日美制造业增加产值

(基于购买力平价;万亿国际美元)

资料来源:世界银行,《世界发展指标数据库》,2010。

中国目前显然是世界上最大的制造业经济体之一。从增长趋势看,根据各种指标,中国无疑很快将成为世界第一大制造业经济体。制造业规模的巨大,同时也伴随着中国在全球商品贸易中地位的提高。

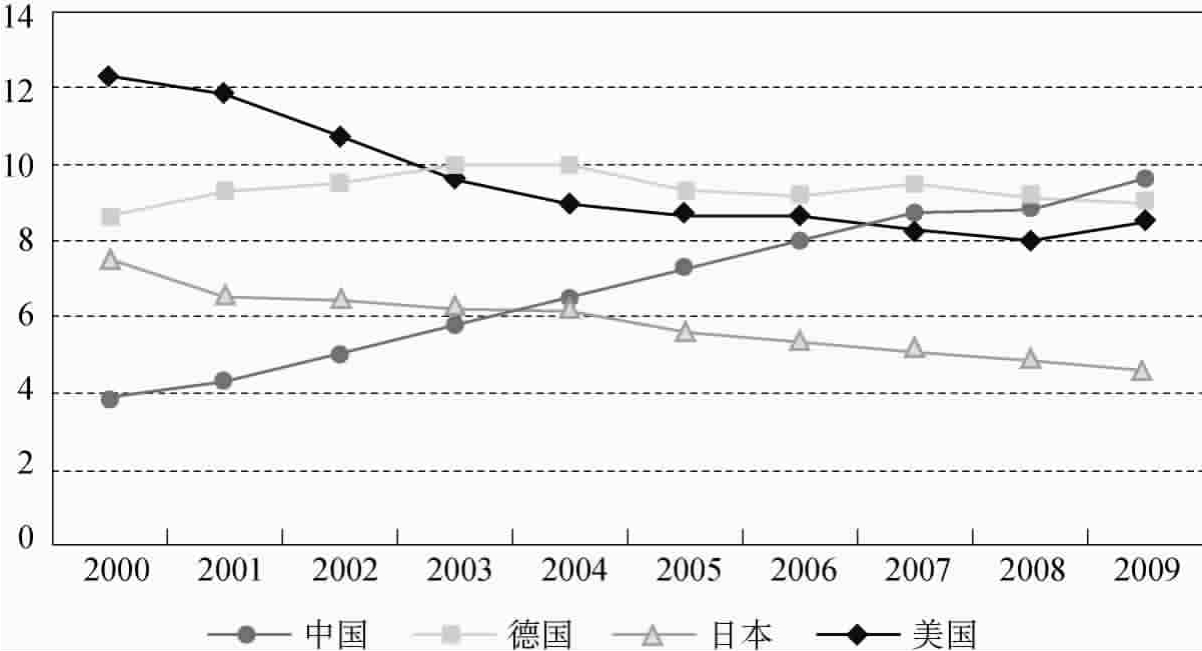

图1-7显示2000年以来中国、日本、德国和美国在世界货物出口总额中的比重。可以看到,2003年以前,中国是这四个经济体中货物出口占比最低者;2004年中国占比超过日本,2007年超过美国,2009年超过德国。中国在世界货物出口总额中的比重由2000年的3.9%上升至2009年的9.6%。

图1-7 2000~2009年几个经济体货物出口占世界比重(%)

资料来源:世界贸易组织,国际贸易数据库,2001~2010年;各国和世界数据均按当前价格计算。

图1-8显示2000年以来几个经济体货物进口占世界总额的比重。中国的比重由2000年的3.4%上升至2009年的7.9%。同期内,德国的比重基本不变,在7.5%左右;日本和美国的比重持续下降,分别从6%降至4%及从19%降至13%。目前,美国继续是世界上第一大货物进口国,中国则是第二大货物进口国。中国比重的持续上升意味着中国在世界经济和全球国际贸易中正在发挥着越来越大的需求增长引擎的作用。

图1-8 2000~2009年几个经济体货物进口占世界比重(%)

资料来源:同图1-7。

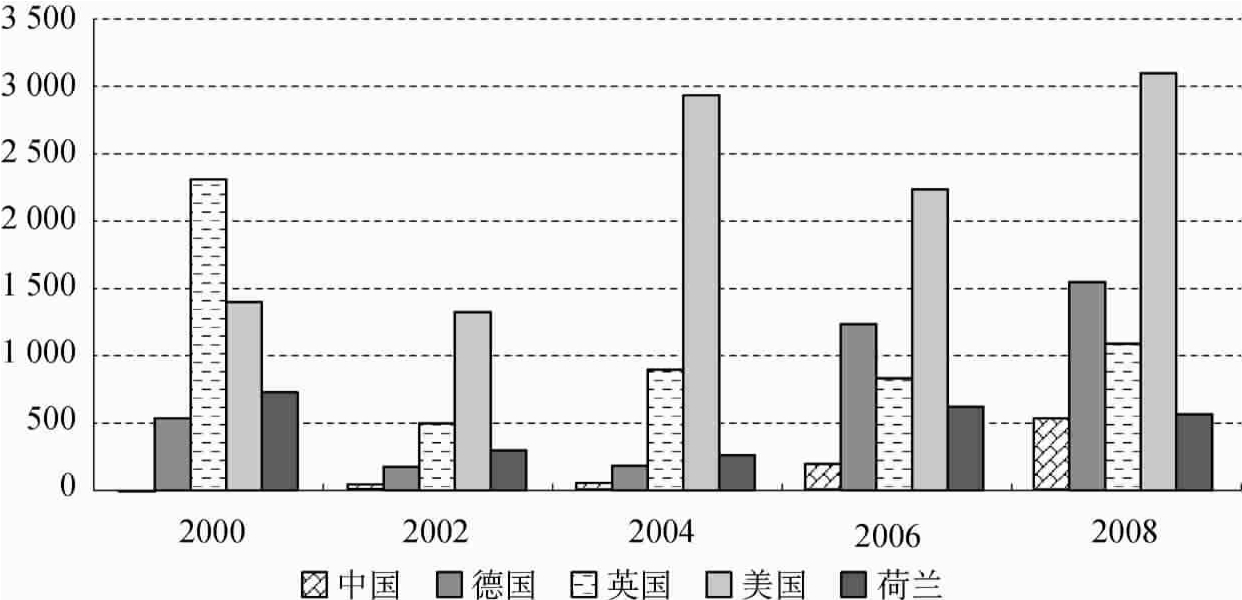

改革开放以来的许多年中,中国一直实行积极引进外商直接投资的政策。特别地,自20世纪90年代初以来,大量国际直接投资流入到中国。即使在20世纪90年代末爆发东亚金融危机的年份中,外商直接投资大量流入中国的基本趋势也没有出现显著变化。进入21世纪以来,随着中国正式成为世界贸易组织的成员国,外商直接投资以更加多样化的方式进入中国。中国已成为世界上仅次于美国的国际直接投资最大的流入国。

图1-9 2000~2008年世界前几大经济体国际直接投资流入额(亿美元)

资料来源:联合国贸易和发展会议(UNCTAD),《世界投资报告》,2010年。

图1-10 2000~2008年世界前几大经济体国际直接投资流出额(亿美元)

资料来源:联合国贸易和发展会议(UNCTAD)《世界投资报告》2010年。

根据联合国贸易发展会议(UNCTAD)提供的数字,中国每年吸引的外商直接投资由2000年的407.1亿美元增加至2009年的950亿美元,增长233.4%,年均增加9.9%。同时,中国对外直接投资由2000年的9.1亿美元增加至2009年的480亿美元,增长5274.7%,年均增加55.4%。中国对外直接投资增长速度近年来大大超过了外商对华直接投资。

无论是作为对外直接投资的目的地还是来源地,中国现在国际直接投资流动中的地位都出现了突出的上升,并成为一个重要角色。这也意味着,中国企业与国际经济的联系更加紧密了,生产要素的跨境流动日益多样化,国内经济与外部经济的互动关系更加生动和复杂。这些既是新机遇,也是新挑战。

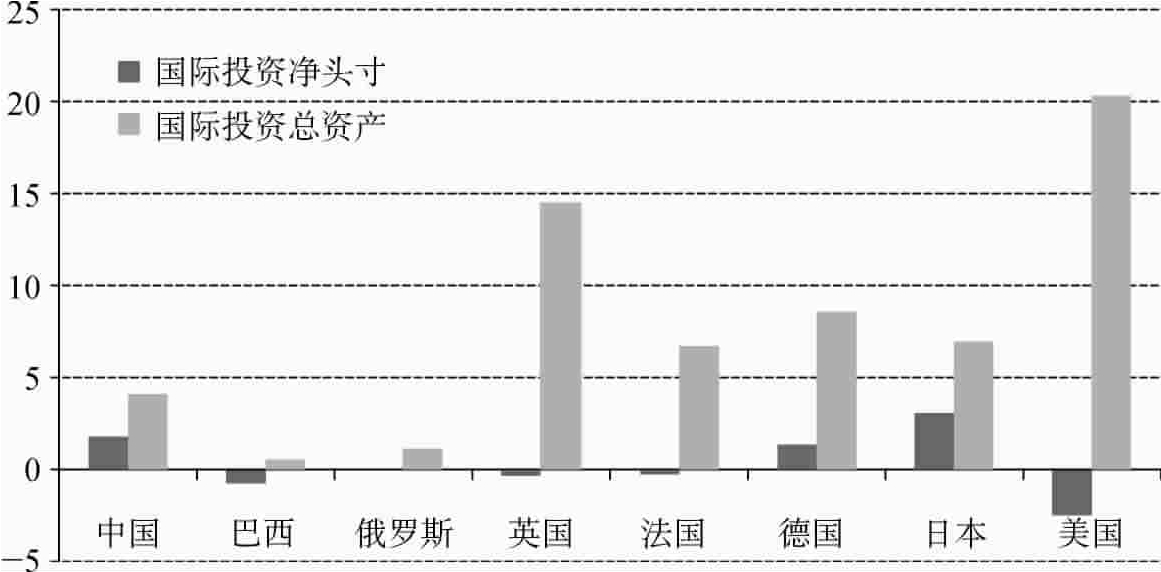

随着一国经济活动总量的扩大及其国际贸易和国际投资的不断增长,该国对外投资的总资产规模和净头寸也会发生一些相应变化。

从国际货币基金组织提供的统计数据看,目前世界上最大的对外资产国依次是:美国、英国(联合王国)、德国、日本、法国和中国,紧随其后的还有俄罗斯和巴西等(图1-11)。但是,从国际投资净头寸看,最大的净投资国依次是日本、中国和德国。

图1-11 2010年若干国家国国际投资总资产和净头寸(万亿美元)

资料来源:国际货币基金组织,国际收支统计数据库。

国际投资净头寸反映一国在一定时点上其对外总资产减去对外总负债后的净额,因而是一国在一定时期对外债权债务状况的综合指标。如图111显示,2010年美国虽然是世界上全球最大的对外资产国,其对外资产总规模达到20万亿美元,但同时也是世界上最大的对外负债国,而且,对外负债规模超过了对外债权。美国国际投资净头寸在2010年约为负的2.5万亿美元。

概括地说,中国现在是国际上最大的对外资产国之一,而且是最大的国际净债权国之一。在国际资金往来关系中,中国现在所处的地位已迥然不同于过去。中国在继续吸引外部资金的同时,也向国际市场输送资金。而且,中国对外资金供给在数量上超过了对外部资金的需求。在一定意义上中国成为当前世界经济中的一个“资本输出国”。

综上所述,在经过多年的高速经济增长后,中国已成为当今世界经济中的一个大型经济体,在可见的将来中国经济总规模或可接近甚至超过现在的世界第一大经济体美国。中国的国际经济地位出现了全面的上升。中国对外商品贸易总规模与美国几乎不相上下,中国货物出口总额已经超过美国,中国货物进口总额目前仅次于美国。中国既是一个每年大量吸引外商直接投资的东道国,也是一个重要的对外直接投资母国(来源国)。同时,中国现在还成为了世界上最大的对外资产国之一,并且也是最大的净国际债权国之一。

所有这些,都意味着中国经济发展的内外环境正在并且已经出现显著不同于过去的变化。中国经济活动的国际关联程度比过去更加紧密和日益多样化。外部环境的变动对国内经济的影响范围和程度比过去更大,国内经济事务和经济政策的国际影响比过去也更加突出。国内经济政策及其调整与国内外政策环境的互动关系因此也相应发生了许多相应变化。

中国人均产出水平的变化及其意义

中国现在成为世界经济中的大型经济体,与中国人口众多和近年来快速经济增长都有直接关系。近代以来,中国一直是世界上人口最多的国家。即使在人均产出很低时,中国经济总量也十分庞大,位居世界前列。

但是,近年来中国国际经济地位的上升,主要应归功于中国人均产出水平的升高。从1978~2010年,中国人口总数从9.6亿增长到13.4亿,增长约39.2%。同期内,中国国内生产总值实际量按国内统计增长了19.6倍,即2010年为1978年的2056.8%。中国经济规模总量的扩大主要归功于人均产出水平的上升。

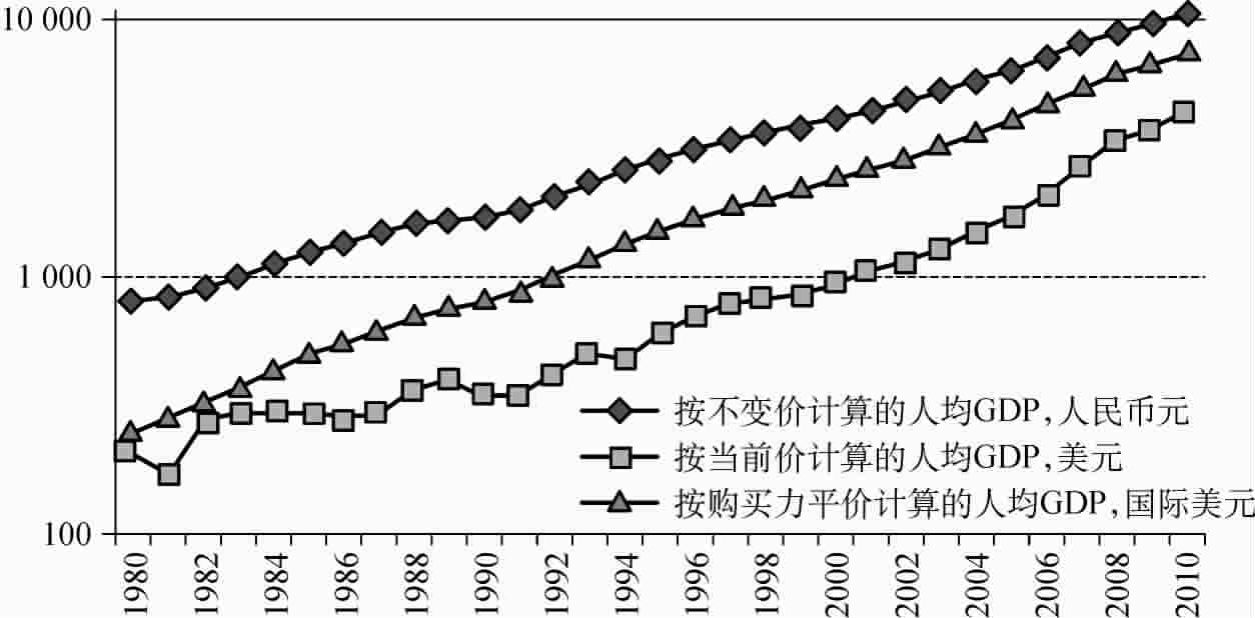

如图1-12所显示,中国国家统计局提供的数据表明,按1978年不变价计算,中国人均国内生产总值(GDP)由1978年的381元增加到2010年的5603.4元,增长1-470.7%,年均增长8.8%。进入21世纪以来的10多年期间,人均国内生产总值年平均增长率达到10%。这个增长业绩,世界经济增长史中仅有为数不多的几个经济体曾达到或接近过。就人口如此众多的经济体而言,这样的经济增长业绩迄今为止仅见于当代中国。

图1-12 1978~2010年中国人均国内生产总值(国内统计)

资料来源:《中国统计年鉴》(2010年),表格2-1、2-4和2-5;《中国统计摘要》(2011年)。人均GDP(1978年不变价)等于各年度GDP增长倍数乘381(元),其中381元为1978年人均GDP当年价;GDP增长倍数由上述统计年鉴和统计摘要提供。

图1-13显示国际货币基金组织提供的1980~2010年中国人均国内生产总值的统计数据。这里有三组指标。第一组序列实际上来自如图1-12显示的国内统计。基于不变价格,中国人均国内生产总值由1980年的806.6元增加至2010年的10 521元,总共增长1304.4%,年均增长8.9%。第二组序列基于当前价格和汇率,并以美元表示,中国人均国内生产总值由1980年的205美元增加至2010年的4382.1美元,总共增长2137.6%,年均增长10.7%。第三组序列基于购买力平价法并以国际美元表示,中国人均国内生产总值由1980年的251美元增加至2010年的7518.7国际美元,增长2995.5%,年均增长12%。

图1-13 1980~2010年中国人均国内生产总值(国际统计,对数刻度)

资料来源:同图1-1。

从图1-13还可直观地看到,在三组序列中,第一组相对扁平(表示增长率较低),第二组居中,第三组相对陡斜(表示增长率较高)。特别是在第三组序列中,个别时期曲线的形状接近于对角线(即表示增长率为16.6%的直线)。总的说,以当前价格和汇率或购买力平价法估算的中国人均国内生产总值在所考察期间内有一个较高的平均增长率,反映了价格和汇率调整因素进一步提升了中国人均国内生产总值增长率。

另外,按照世界银行提供的统计数据,基于当年价格和汇率,中国人均国内生产总值2001年为1000美元,进入世界的中等收入组;2010年超过4000美元,进入上中等收入国家。若基于购买力平价,中国进入中等收入组和上中等收入组的年份分别是1992年和2005年。

下面对比一下中国与几个参照组成员国的人均国内生产总值情况。这几个参照组别是“金砖五国”、“东盟”(东南亚国家联盟)和“二十国集团”(G20)。

“金砖五国”是一个近年来的流行术语,包括世界上人口众多、领土辽阔并在各自的区域内经济规模相对庞大的五个新兴市场经济体,按这些国名的英文首字母排列,它们分别是巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。这些经济体之间的经济贸易投资往来近年来不断快速增加,还举行了“金砖国家”首脑会议。

图1-14和图115分别显示基于当前价格和购买力平价的金砖五国人均国内生产总值。图1-14显示,按当年价计算,巴西人均GDP由1980年的1371.6美元上升至2010年的10 816.5美元,增加788.6%;俄罗斯人均GDP由2000年的1775.1美元上升至2010年的10 437.5美元,增加588%;印度人均GDP由2000年的263.4美元上升至2010年的1264.8美元,增加480.2%;南非人均GDP由1980年的2764.1美元上升至2010年的7157.8美元,增加259%;中国人均GDP由1980年205.1美元上升至2010年的4382.1美元,增加2136.6%。在这几个金砖国家中,中国人均GDP增长速度最快,但绝对水平显著地低于除印度外的其他金砖国家。

如图1-15显示,按购买力平价法计算,巴西人均GDP由1980年的3741国际美元上升至2010年的11 239.5国际美元,增加300.4%;俄罗斯由2000年的7657.8国际美元上升至2010年的15 836.8国际美元,增加206.8%;印度由1980年的415.9国际美元上升至2010年的3339.3国际美元,增加802.9%;南非由1980年的3927.6国际美元上升至2010年的10 497.6国际美元,增加267.3%;中国由1980年的251国际美元上升至2010年的7518.7国际美元,增加2995.5%。基于购买力平价法的结果也表明,在这几个金砖国家中,中国人均GDP增长速度最快,但绝对水平显著地低于除印度外的其他金砖国家。

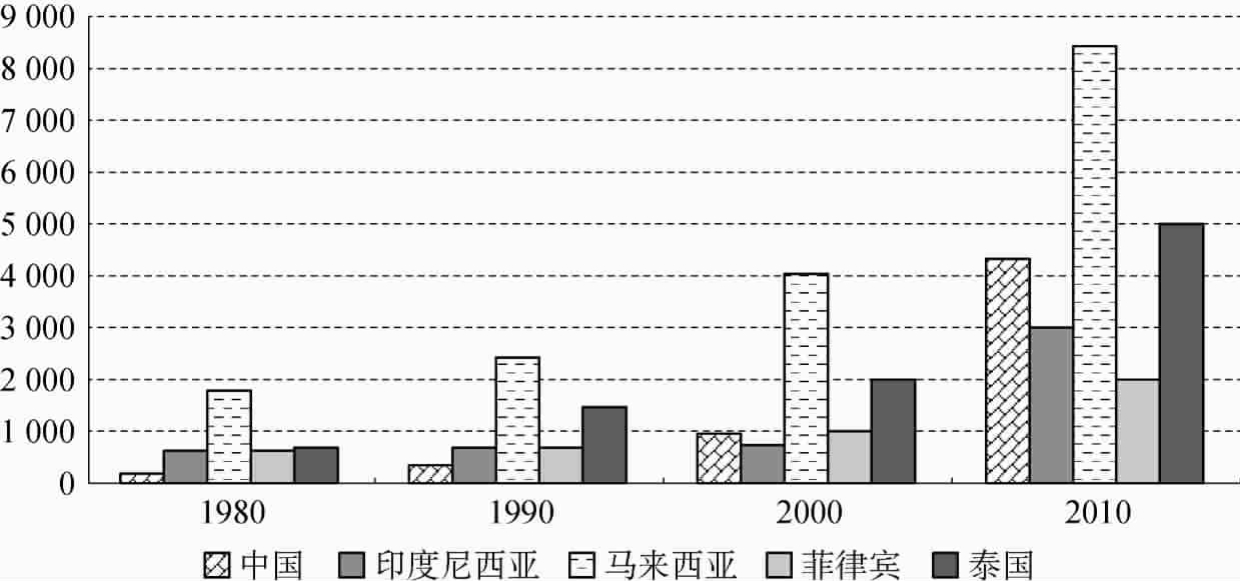

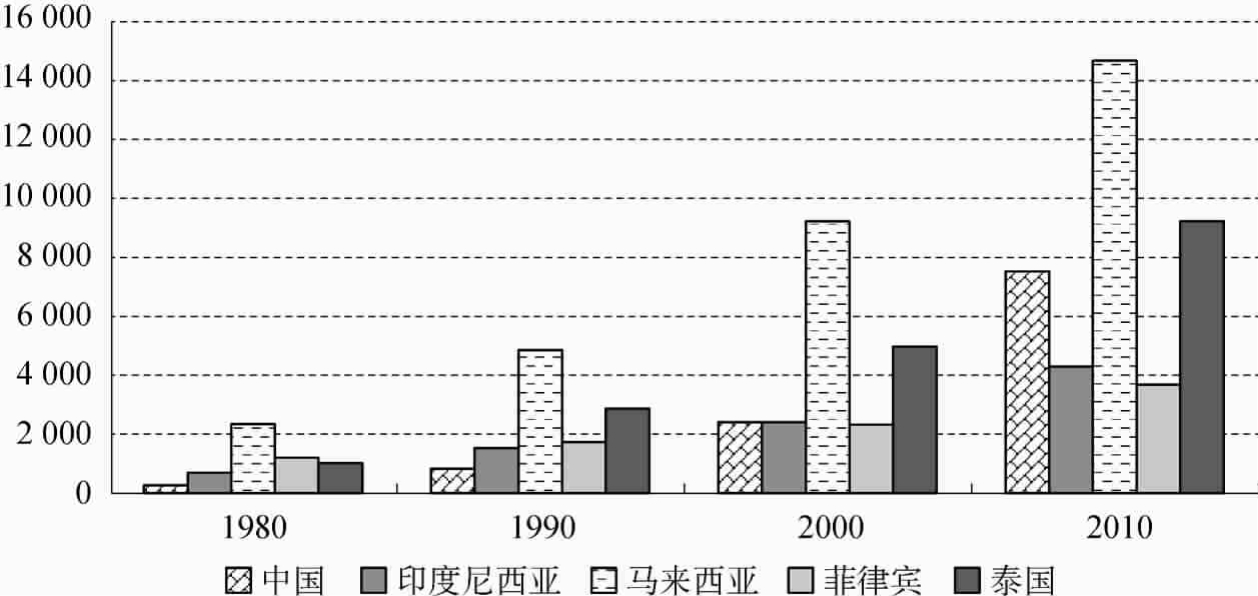

图1-16和1-17显示中国与东盟四国的比较。东盟(东南亚国家联盟)是一个地区性综合性组织,现有10个成员国。印度尼西亚、马来西亚、泰国和菲律宾是该组织的早期成员国,并且也是经济规模较大者。东盟近年来积极发展成员国相互间的经济一体化进程,并与周边经济体(中国、日本和韩国)开展密切经济合作。

图1-14 “金砖五国”人均国内生产总值(当年价,美元)

资料来源:国际货币基金组织,世界经济展望数据库,2011年4月;2010年为估计数;俄罗斯缺1980年和1990年的数据。

图1-15 金砖五国人均国内生产总值(购买力平价,国际美元)

资料来源:国际货币基金组织,世界经济展望数据库,2011年4月;2010年为估计数;俄罗斯缺1980年和1990年数据。

图1-16 中国与东盟四国人均国内生产总值(当年价,美元)

资料来源:国际货币基金组织,世界经济展望数据库,2011年4月;2010年为估计数。

图1-17 中国与东盟四国人均GDP(基于购买力平价,国际美元)

资料来源:国际货币基金组织,世界经济展望数据库,2011年4月;2010年为估计数。

图1-16显示基于当前价格的人均国内生产总值中国与泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚的对比。中国人均国内生产总值1980年为205.1美元,五国中排行第五;2010年达到4382.1美元,排行第三。中国人均国内生产总值1998年超过印度尼西亚,2001年超过菲律宾。

如图1-17显示,按购买力平价计算,中国人均GDP在1980年为251国际美元,五国中排行第五;2010年达到7518.7国际美元,排行第三。中国人均GDP在1992年超过印度尼西亚,2000年超过菲律宾。

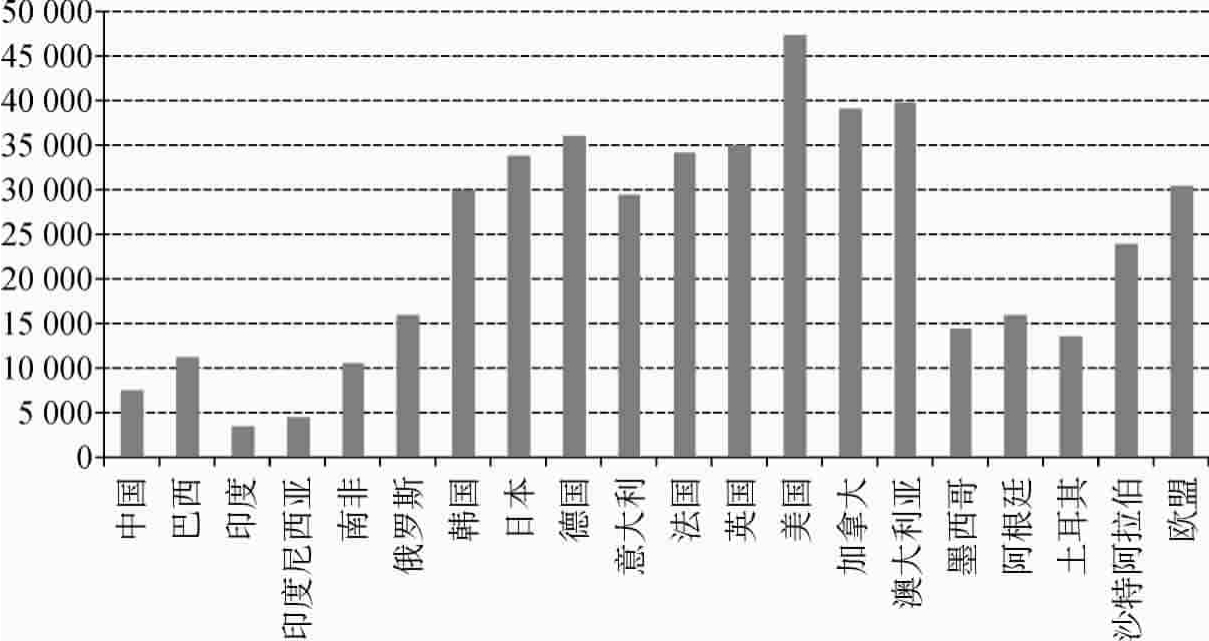

“20国集团”(G20)严格说不是一个“集团”,而是近年来定期举行首脑会议的一个国际磋商机制。参加这个首脑会议的国家有“七国集团”成员(美国、日本、德国、法国、英国、意大利和加拿大)和11个发展中和新兴市场国家代表(中国、南非、阿根廷、巴西、印度、印度尼西亚、墨西哥、沙特阿拉伯、韩国、土耳其和俄罗斯);此外,澳大利亚作为发达经济体和欧盟作为一个经济体参加。上述20国国内生产总值合计约占世界总额的85%,人口则接近世界总人口的2/3。20国首脑会议主要讨论世界宏观经济和国际货币金融政策协调等议题。

图1-18 2010年20国集团成员国人均国内生产总值(国际美元)

资料来源:同图1-1。

显然,在“20国”范围内,中国人均国内生产总值仅高于印度和印度尼西亚,低于其他国家,从当前价格和购买力平价两个衡量角度看都是如此。而且,中国不仅远远低于发达国家,也显著低于许多发展中和新兴市场国家。

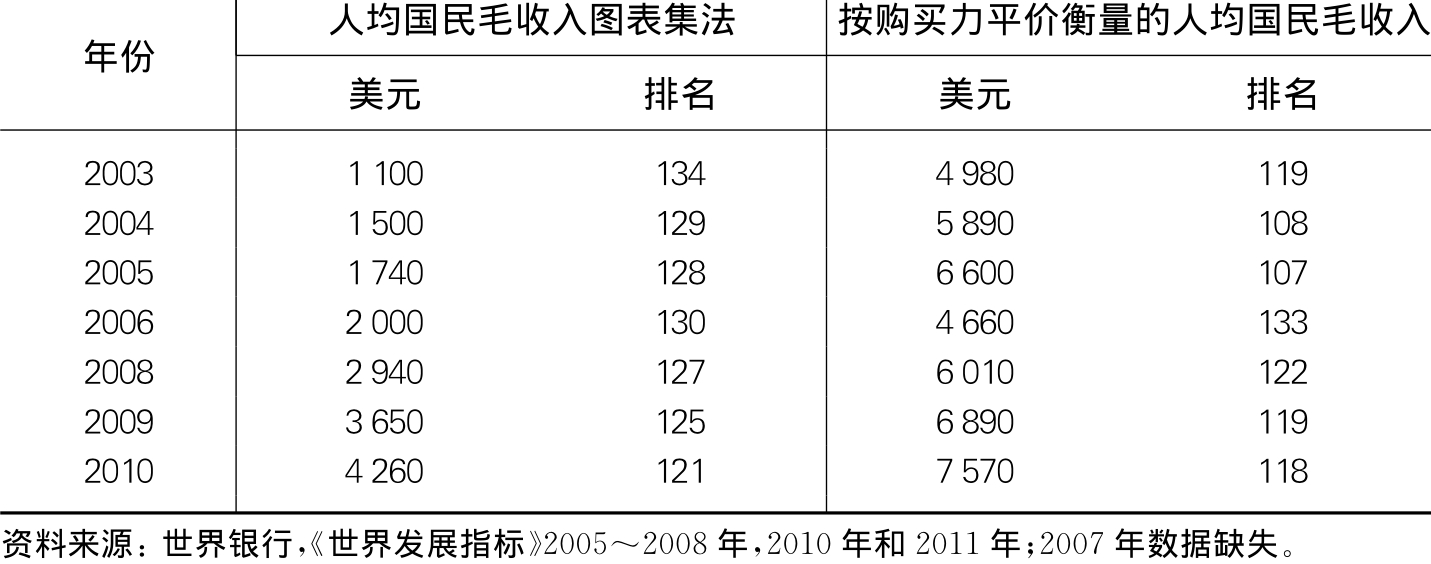

表1-1 中国人均国民收入及其世界排名

世界银行定期发布各个国家人均国民总收入(GNI)数据及其排名。可以看到,中国人均国民总收入不论是按当前价格还是购买力平价方法,近年来都有大幅度上升。但是,在国际比较中的排名还没有出现类似的上升。

以人均国民收入为核心指标的经济增长从根本上说,出于改善全体人民生活水平和提高生活质量的目的。联合国发展计划署(UNDP)从1990年开始每年发布《人类发展报告》,定期测算和公布各国(地区)的“人类发展指数”。这个指数除了考虑国际比较中常用的按购买力平价方法计算的各国(地区)人均国民总收入外,还要考虑诸如预期寿命和人均居住状况等多个因素。该指数取值范围为0到1,数值越高表明人类发展综合水平越高。

如图1-19显示,中国“人类发展指数”在过去多年中一直低于世界平均水平,进入21世纪时才达到东亚太平洋地区平均水平,并将在此后某个时候超过世界平均水平。

图1-19 1980~2010年中国和世界人类发展指数

资料来源:联合国发展计划署,《人类发展报告》数据库。

总的看,30多年来的改革开放带来了中国经济的持续快速增长并促进中国人均产出和收入水平也得到了快速上升。但是,相比于国际先进水平,中国人均产出或收入水平仍然处于较低。中国经济不可避免地仍然带有许多发展中特征。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。