第四节 收兑金银以充实发行准备

根据其他国家集中金准备的经验,大抵侧重各银行的存金,至于商号及私人的存金,多是任其自由交出。因为各国在未集中金准备之前,现金多已分存于各大银行的库中,流通于市面及存在于私人手中的不过是很小的部分,只要集中各银行的存金,则集中金准备的计划,便算全部成功。但是,在法币改革前,硬币和纸币作为流通市面的货币并行使用,如果只集中各银行的存金,而不兼注意普通商人,便不能达到集中现银的目的。张嘉璈在1934年时估计散在人民手中的银货约有十三四亿元,并提出如果政府能始终维持健全通货政策,则散在人民手中的银货可吸聚一部分,逐渐推行健全银行纸币,以代替传统的用银习惯。(157)据一般估计,法币改革时全国所有白银,全数大致合值在20亿元左右,除去东北三省,合值亦可在15亿元左右,其中为各地金融界准备即可集中者,约有5亿元左右,散藏民间者约有10亿元左右。(158)由此可见,民间藏银的集中,对于充实法币发行准备具有重要意义。

一、民间金银的收兑

1935年11月3日的法币布告中声称:“政府为努力自救,复兴经济,必须保存国家命脉所系之通货准备金,以谋货币金融之永久安定。”(159)11月15日,财政部公布了《兑换法币办法》,规定各地银钱行号、商店及其他公共团体或个人持有银币、厂条、生银、银锭、银块及其他银类者,应于1935年11月4日起3个月以内,就近交各地兑换机关换取法币。11月29日,《兑换法币收集现金办法》施行,规定中中交三行已经兑给法币的现金,应由三行各自统筹,地名券准备现金,除当地设有发行准备管理委员会分会者另案办理外,其余由中中交三行办理,三行未设分支行处之地点,其兑换法币之职责,仍由三行负担,或仍由部颁兑换办法,委托其他机关代兑,或自设办事处办理,以期达到推行法币及收集现金之目的。关于收集现金,应分区责成三行分别负责办理。12月9日,又公布了《收兑杂币杂银简则》,为便利以杂币、杂银兑换法币起见,委托中央、中国、交通三行及其分支行处或其委托代理机关办理收兑事宜。(160)1937年5月15日,财政部又公布了《兑换法币补充办法》,规定:

一 中、中、交、农四行为便利人民兑换法币起见,除原有银钱业四六领券办法仍予照旧办理外,如普通商业行号、公司或个人,以现银向中、中、交、农四行十足兑换法币得由四行酌给手续费,以为运送、包装等费之用,每百元以六元为限。

二 中、中、交、农四行对于十足兑换法币收集之现银数目暨垫付手续费数目,应按月报部查核,其垫付手续费并准于本案办结时由部拨还。

三 凡银钱业机关、普通商业行号、公司或个人,持运现银向四行或其委托兑换机关兑换法币者,除沿海沿边应由海关查验以杜偷漏外,所有各地军警机关应即查照财政部二十五年四月感钱沪电予以保护,不得拦截,如有故违,应准人民指控,严行究办。(161)

最初兑换的进行并不顺利,各地人民多存观望,其原因一方面由于对法币政策尚存怀疑,另一方面国外银价仍很高,走私投机仍很活跃。1935年11月12日,据西安中国银行主任李泰来、中央银行经理潘益民、交通银行经理王燧生等报告:“查长安自政府布告中央改革币制以来,市面币制转呈紊乱现象,现金照常行使,法币已生折扣(每千元差百元左右),物价腾跃,人心惶惑,以现金换法币者绝无仅有,以法币换现金者比比皆是,省银行钞票既不兑现金,亦不兑法币,省政府已颁发布告明定省钞作为法币与中中交法币同样行使,省银行现金已由省府封存。”(162)因此原定3个月的兑换期限,一再展期。1936年1月16日,财政部致电各省市政府:“查核各地银币、银类未能如期兑换法币者,为数尚多,而偏远地方,现尚无法币流通,亟待推行者亦属不少,自应酌将限期延长,以便商民,而利推行。兹由部规定继续原定限期,自本年二月四日起至五月三日止,延长兑换期间三个月。”1936年4月27日,再度延展期限,宣称:“本部为特示体恤起见,对于该项地方兑换法币事项,应准暂维现状,继续办理,将来由部斟酌各地兑换情形,随时随地分别明令截止。应请转促当地人民,凡持有银币、银类者,迅即持赴中、中、交三行或其委托代兑机关兑换法币,以免兑换截止以后,蒙受损失。”1937年春,为积极收兑起见,规定凡以银币、银类兑换法币者,酌给百分之六手续费,以示鼓励。又为鼓励人民购买救国公债,兼为收集现金银起见,核定以金银及其制成品购买救国公债者,均准加给百分之六,以示优异。(163)

抗战期间,金银收兑工作仍是一项主要任务。1938年6月1日,财政部长孔祥熙在地方金融会议演讲中极力提倡献金。他强调:“自抗战开始后,社会方面,曾提倡人民向政府献金,中国地广人众,散存在民间的现金现银,为数尚多,如果提倡得力,未始不是增加政府抗战力量的绝好办法;但据有人报告,各地人民持有金银饰物向银行换取法币时,银行往往不肯收兑,其中原因,就是有的人图省事,恐怕金银成色不好,要负赔偿责任,又怕收下重笨金银,携带不便,发生安全保管等问题,这实在是因噎废食,不应该有的现象。今后大家应努力提倡,促进这个运动的功效。现在政府向外国购买军械,平衡外汇,在在均需现银,大家应广为搜求,以应急需。”(164)为充实战时金融基础,特于各地设立机关,办理收集金银事宜,同时各省举行白银救国运动,鼓励民众献卖白银。(165)1939年10月,四联总处成立时还专门设立收兑金银处,主管收兑金银事项。

法币改革令中只规定白银国有,对黄金的买卖未予限制。1935年11月18日,严慎修给财政部长孔祥熙的信函中即指出这一问题,认为:“银与金常有密切之关系,银虽不许使用,而金不禁止,金即可乘其空以流行,前清乾隆时有以金豆行贿之习,即在今日以金器皿首饰为用者,亦实不乏此风,增大需金者日多,银之辗转外流者亦日广,而国币之价格亦将难于维持,预防之道,是否必要,似亦应为研究之问题。”(166)1937年9月21日,美国财政顾问杨格在《中国黄金问题节略》中指出:“在非常时期中设法向公众收集黄金,中国之情形与西国根本不同。……当此时期,中国政府如欲设法征求或逼迫公众以收集黄金,情势大非所宜,其理由如后:①于币制信用有碍。当此币制准备已臻稳固,将使公众疑及准备已大动摇,且将疑及政府预料法币行将低落,是以设法用纸币换入硬币。若将法币加价换金,更为失策之甚,因如此即系表示法币低落,而汇兑行市亦将大受打击。②收集之金为数无多,冒险设法,得不偿失。查中央银行数年来已在努力购金,来源已渐枯竭,兼之现仍存金之少数人,一向并无利息可得,年复一年,彼等亦将逐渐放出。尤有进者,政府现时货币紧缩政策,自足加重压力于存金各家,使其吐出所积,换成法币,以充购买之用。以现时情形计之,惟一善法系由中央银行继续进行其镇静购入之办法,尤以酌定善价,并照实价加给少数券额,以劝令存金家自愿换领救国公债为最有效,如此可以鼓励公众,以缴出黄金为爱国之举,不特可免强逼办法所生之危险,且货币地位亦可不受影响矣。”(167)

1937年9月28日,财政部公布了《金类兑换法币办法》,凡以生金、金器、金饰、金币或新产之金块、金沙等金类兑换法币,或换算作为法币存款者,悉照本办法规定办理,兑换机关由财政部委托中、中、交、农民四银行、邮政储金汇业局、邮政局及其分支行局处,或其委托代理机关办理之,并由财政部付给手续费。10月10日,财政部又公布《金类兑换法币办法施行细则》,要求军警机关对携带金类前往兑换机关兑换者予以保护,并要求兑换机关给予兑换者提供各种便利。(168)1938年2月间财政部更督促四行设立收兑金银办事处,办理收兑金银事宜,并会商经济部草拟设立采金局组织规程,及非常时期采金办法,对于国营各矿之增产及新矿区之增设,以及奖励兑换限制收买等,均经详密规定办法,以期集中金银,增厚准备。(169)1938年10月11日,财政部公布《监督银楼业办法》,禁止银楼收售金条、金块、金叶、沙金、矿金。10月21日,又公布了《限制私运黄金出口及运往沦陷区域办法》,黄金及任何形状之金饰,除经财政部给照特准者外,一律禁止携运出洋或运往沦陷区域。1939年9月15日,行政院核准施行《加紧中央收金办法》。9月16日,国民政府又以训令形式发布了《取缔收售金类办法》,无论金条、金叶、金块、一切生金及金器、金饰,一律严禁银楼业及任何团体或个人收买,银楼业并不得再制金质器饰出售。训令明确指出:“查收兑黄金集中保管,为非常时期重要政策,迭经本部颁定金类兑换法币办法、实施收兑金类办法、奖励兑换办法、监督银楼业办法,督促中、中、交、农四行收兑金银办事处认真收兑,并通咨各省政府饬属一体切实协助进行在案。”(170)1942年,财政部钱币司即拟订《收缩法币发行办法纲目》,变更收金政策,声称“海运梗阻之后,金类运出颇感困难,嗣后收兑金价及采金局采金成本应在不超过世界金价范围继续进行”。(171)

对于那些没有发行权的银钱行庄,财政部规定其营业部分之现金及兑换法币收入之现金,准按照原有领券办法,以现金六成加配债券四成,向三行换取法币,照章领用法币。(172)1935年11月18日,财政部训令:“自法币施行以后,所有各发行银行发行部分准备现金,以及各银钱业营业部分现金,均经由部通令,一体封存在案,兹为活泼市面起见,除发行部分现金,应全数交由中中交三行接收外,其营业部分已封存之现金及兑换法币收入之现金,均准由各该行庄按照原有领券办法,以现金六成加配政府债券四成,向中央中国交通三银行换取法币,或照章领用法币,其领用法币者,仍应订立领券合同,以资遵守,除函知中央银行外,合行令仰知照,并转行各同业一体知照。”(173)上海银行业公会会员银行及钱业公会会员各庄,均遵照办理。钱业公会执委会并议决自备四成准备如库券、公债,送钱业联合准备库,依照前缴中中交三行之银币总额,另加四成准备,向三行领取法币,分发会员各庄应用。

领用法币行庄,规定应缴之四成保证准备金,以政府发行之公债按市价八折抵充。由于内地行庄因当地未设公债买卖市场,对于公债购置颇感困难,由中中交三行采取通融办法,以定期存单抵充领用法币之保证准备金,其存单统由总行出给,以两年为期,利息按年息五厘计算,每年算给一次,由受订领行之总行代换合法保证准备金。行庄领用法币应缴纳的现金准备金,初准以已收往来账及已换去法币之现银币划充,后因手续繁琐,且担心被取巧,1937年2月中旬,中中交三行会商决定,自3月1日起,凡同业领用法币,应交之六成现金准备金,除临时交纳现银币及以寄存现银币抵充外,所有已收往来账,及已换去法币之现银币,均不得再行划充领用法币之现金准备金。(174)

抗战爆发后,为防止各地银钱行庄假藉“向发行银行领用法币交存准备”名义赴内地收购金银之事,财政部特规定办法:此后各地银钱行庄已向中中交农四行缔结领券合约,因而收购金银充作准备者,应先报明接洽领券之发行银行,并报请收兑金银办事处或其分处照案委托办理,仍由该收兑处随时稽查以杜弊端,其有未经缔结领券合约亦不先报请委托,或不接受稽查仍行收购者,即以私购牟利论,应报请财政部,按其情节将其金银强制收买或酌为处分。(175)

二、外商银行存银的收兑

收兑在华外商银行的白银亦是集中现银的主要任务之一。法币改革时上海的外商银行存银情况如表2-2所示。

表2-2 上海外商银行白银保有额

续 表

说明:法币改革时各银行向财政部报告的数字。

资料来源:《美国花旗银行在华史料》,第433~434页。

外商银行与国民政府财政部经过协商,最终确定移交条件如下:①按移交白银的面值兑换等值的中国钞票;②以相等于移交白银数额的三分之二款项作为定期两年的存款,年息5厘。(176)财政部对外商银行现银掉换法币办法商妥后,各外商银行均以库存现银,十足向中、中、交三银行掉换法币。(177)

日籍银行虽然最初态度强硬,但由于银价的下跌,保存白银对其而言已没有任何利益,1937年3月26日上海的6家日本银行达成协议,上海的存银全部移交,移交条件与其他外国银行相同。至于移交的数字,据日本财务官对财政大臣的报告,共计为8 926 310元。(178)这与上表中的存银数11 581 000元相比,相差2 654 690元。

华北外商银行现银的移交,由于特殊的政治格局,情况更为复杂,天津地方当局阻止各行白银南运。1936年2月25日,天津花旗银行经理脱瑞致函天津海关监督林世则,希望批准花旗银行将1 152 000元白银运往上海,并为此已自南京财政部领得护照。脱瑞并且辩解,“外间所传天津外商银行持有的白银是中国政府银行发行准备的一部分,这与事实不符。这些库存的白银是银行国外业务所用白银的剩余部分。这些白银本来可以运往国外,高价出售,但由于1935年初外商银行和中国政府在上海达成‘君子协定’,我们才没有这样去做。还要指出的是:在过去几个月中,这些白银原可以按30%~40%的高价在天津秘密售出,只是考虑到这样做是非法的,不利于中国政府,外商银行也才没有这样做。”(179)但未获许可。3月28日,孔祥熙致电天津市长萧振瀛,解释外商银行运银出境一事,称“至法币准备金,本部为昭示大信起见,已令就地存放。关于平、津流通之法币准备金,业于天津组织保管分会负责保管,数月以来并未移动分文,事实俱在,可以查考。而此次外商银行所运之款,既与法币准备无关,自不至影响华北金融”。4月2日,外交部长张群咨财政部文,据本部驻平特派员电称:“据驻天津英总领事等面称,津埠汇丰、麦加利、花旗、中法工商、德华、华比、华义等银行,现存有白银共计四百七十二万余元,本拟运往上海掉换中国法币,并领有财政部护照在案。惟天津海关不准放行,致迄今未能起运。……可否将各该银行现存白银就近扫数交由天津中央、中国、交通等银行收领,换给法币,并请援照上海各国银行移交白银办法,按三分之二核给五厘利息二年,以符法令。”(180)5月6日,萧振瀛为外商银行现银币掉换法币事,邀中、中、交三行洽谈,恳切表示,应全数由河北省银行承掉,俾充实省钞准备,将来所有现银币,仍由保管分会保管。5月11日,财政部准许由河北省银行掉换,仍存公库,共同保管,但主张中交与省行共同承掉。具体办法如下:

一 为避免分歧起见,所有平津外商银行现银币,统由平津中交两行各半换给法币,并一次付给手续费百分之五。

二 中交两行应换给省行现银币数额,原定为换入全额之半数,嗣经萧市长向中交两行磋商,改为四百万元。

三 换入现银币,一律交保管分会保管。

四 省行部分之手续费,由省行担任,付还中交两行。

当时天津各外商银行库存现银币及现银锭总额为4 839 389.24元,经由两行于5月下旬委托银钱业公库按照各半数额代为掉换。

青岛的汇丰与麦加利两行库存现银币约共100万元,照天津定例一次给予手续费5%,并商定由中、中、交三行按4∶4∶2的比例承换,对外由中央银行出面办理。(181)

厦门方面,至1936年1月27日止,汇丰银行存银120余万元、荷兰的安达银行115万元,已先后开始兑换,日本的三家银行则尚无消息。(182)

三、收兑金银的成绩

金银收兑的数额现在尚难有准确的估计。抗战前全国收集白银总额,据陈光甫的估计,各银行和人民交出的白银约有7亿银元。(183)张嘉璈估计从1935年到1936年6月,全国各收兑机构共收兑白银3.080 4亿元;国家银行、商业银行和广东省银行在抗战前夕所储备的白银,共计8亿元,因此,政府所取得的白银总计为11亿元。财政部于1937年5月宣称:中国输出的白银达8.3亿元,待输出者尚有6 200万元,共售得美元2.7亿元,1935年到1937年岁中,稍有减少,在抗战前夕仍约有2.5亿美元。(184)

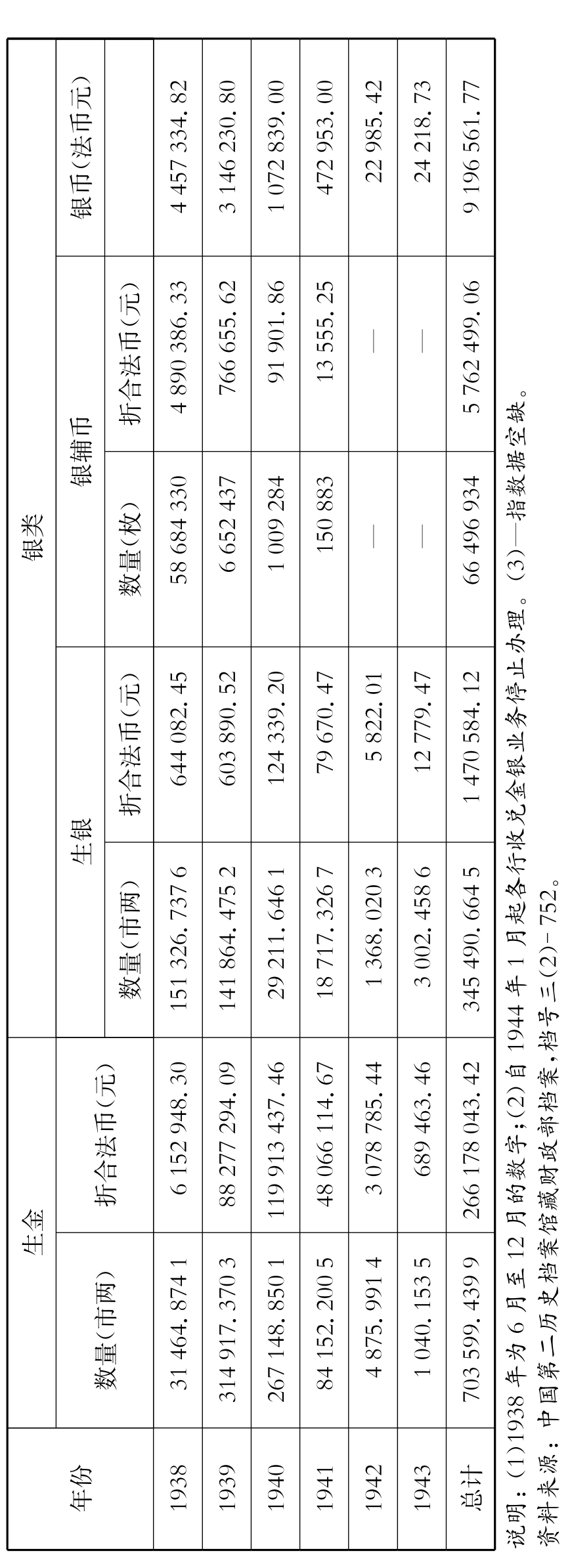

根据《财政年鉴》续编所载,实施法币政策至1938年成立收兑金银处,共收兑白银4亿余元。抗战爆发后,收兑金银的工作取得较大成绩。自1938年6月由四联总处收兑金银处开始收兑,截至1941年年底止共收兑金类银类折合法币计275 946 000余元。(185)据报1939年收兑生金达30万两以上。四联总处在金融三年计划1940年度实施计划中,将改善收兑金银办法并加速开采作为主要工作之一。(186)1940年1月起至11月底止,共计收兑金类折合法币111 808 393.16元,收兑银币银类折合法币1 284 691.90元,两共折合法币113 092 085.06元。(187)1938年到1943年间收兑金银折合法币266 178 043.42元,总数在6.6亿元以上。战时金银收兑情况详见表2 3。

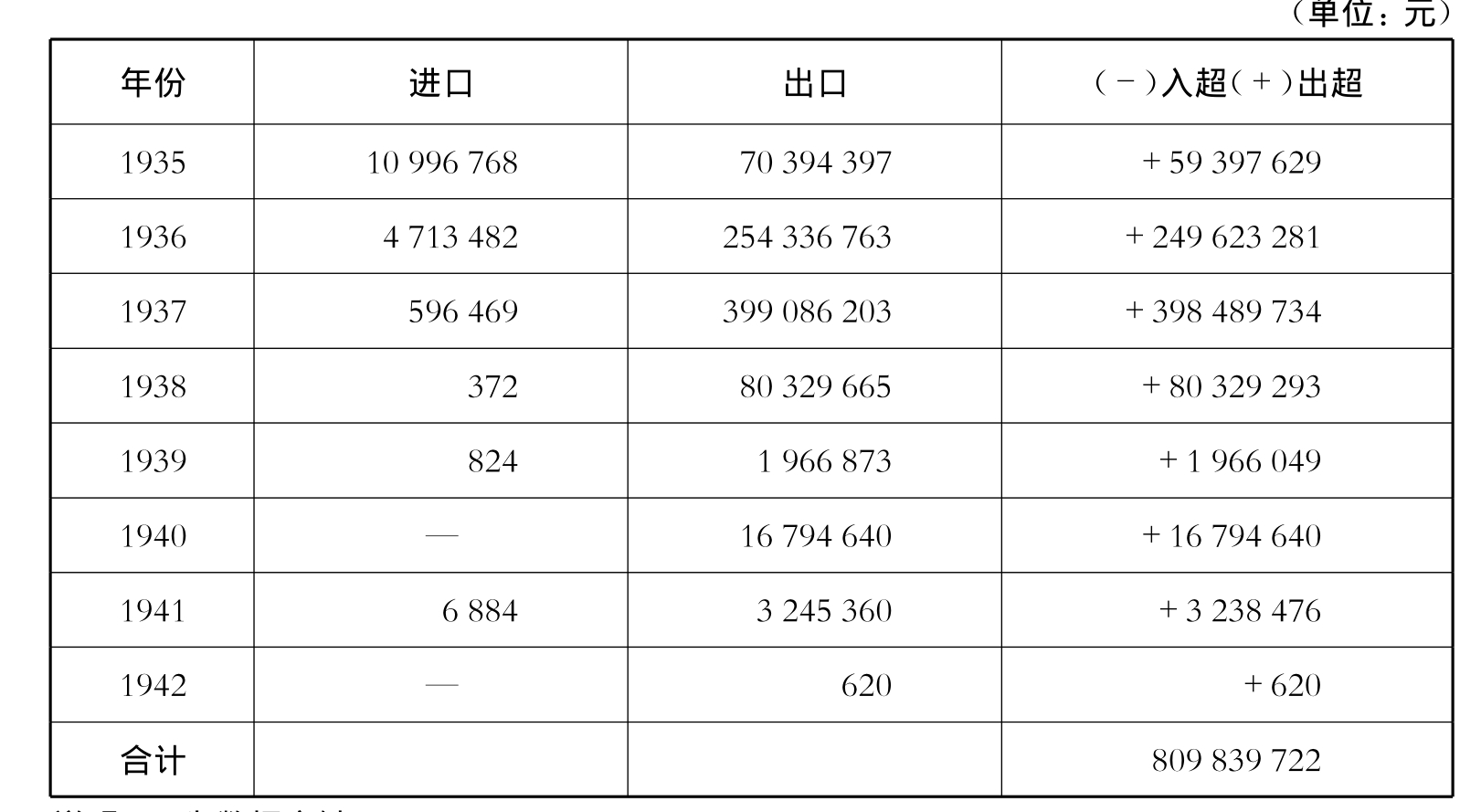

收兑的金银虽然不能说是全部用于发行准备,却是发行准备的重要来源之一。因为从各发行银行的发行准备移交情况来看,很不彻底,尤其是现金准备部分并没有做到有效的集中。因此,法币的增发必然有赖于其他渠道的金银集中。法币改革之初其价值的稳定基础是外汇的无限制买卖,当时的外汇来源便依赖收兑白银的出售。1937年7月10日,中国卖给美国财政部6 200万盎司白银,得价2 800万美元。剩下的白银,大部分在1937~1941年间出售。兹将法币改革后白银进出口情况列表2-4。

)3491~83(19值量银金兑收时战32表

表2-4 中国白银进出口价值(1935~1942)

说明:—为数据空缺。

资料来源:《中华民国货币史资料》第二辑,第881~882页。

1936年中期至抗战爆发前,中国外汇储备有惊人的增长。1937年6月30日,中国持有的外汇、黄金和白银总计共达37 890万元(表2-5)。

表2-5 中国持有的外汇、黄金和白银(1937.6.30)

说明:①*为1937年6月26日数字。②—为数据空缺。

资料来源:杨格著:《1927~1937年的财政经济状况》,第280页。

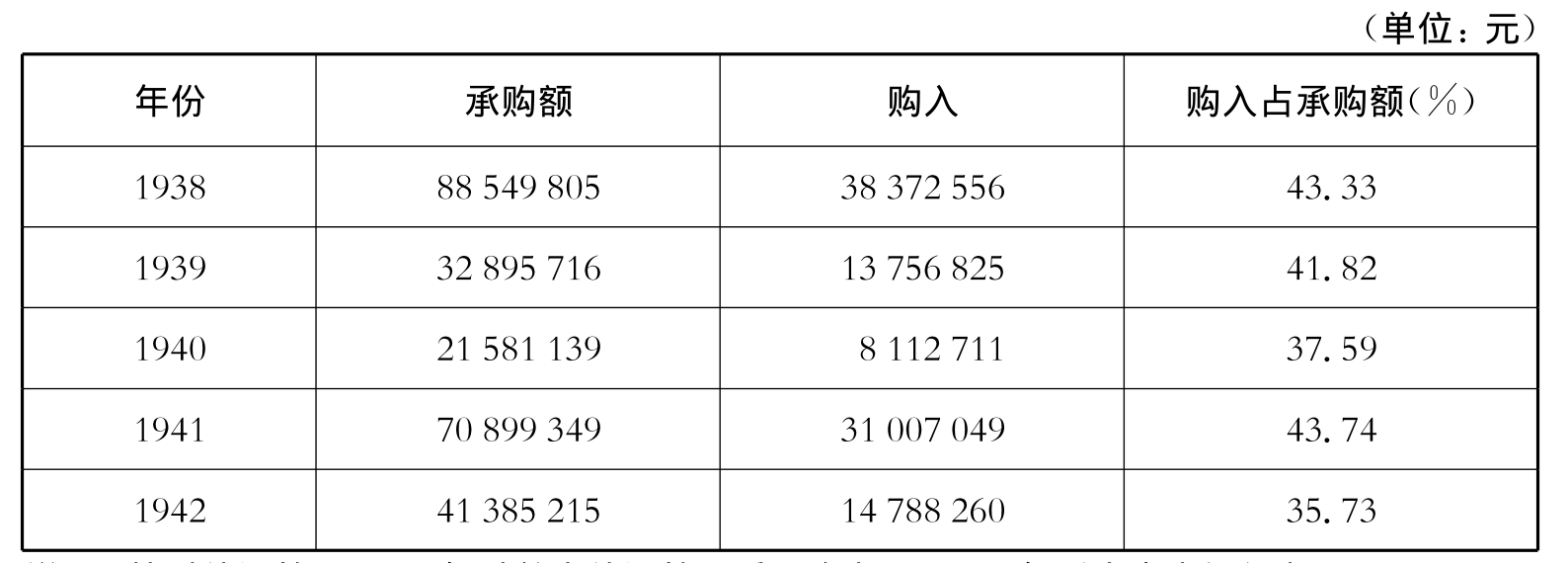

战时结进外汇收入数额如下:

表2-6 战时结进外汇数额

说明:战时外汇管理1943年以前由外汇管理委员会办理,1943年后由中央银行办理。

资料来源:中国第二历史档案馆藏财政部档案,三(2)752。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。