四、夜市的城市性

城市社会学家沃斯(L.Wirth)在《作为一种生活方式的都市性》(urbanism as a way of life)中总结了城市的几个主要特征:

·复杂的分工,有各种特殊的职业结构,以便形成社会阶层的主要基础;

·有很高的地域及社会的流动性;

·人口分工上有高度的依赖性;

·人际的互动上呈现匿名性,角色之间的互动只是部分的人格表现而已;

·依赖社会中正式的控制和规律;

·人们的道德标准不一致,有较高的容忍度。

夜市流动摊点作为观察城市的一个重要窗口,也反映出许多城市的特性。

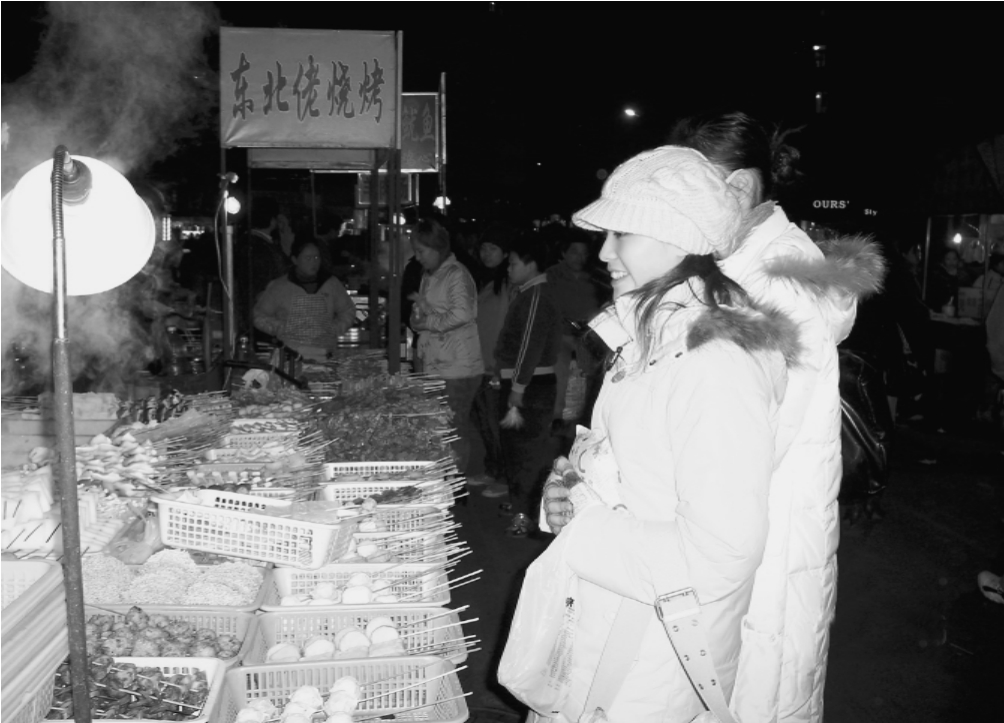

1.异质性

夜市经营者和消费者的身份呈现出明显的多元化和差异性。小吃摊的经营者以农民工和下岗工人为主,并且基本都不是本地人,大多数来自安徽、江西、山东、河南等地。我们访问的6个摊点,摊主均来自外地。小吃摊的消费者群体也呈现年龄、职业、阶层的多样化。光顾这里的既有老人也有小孩,既有衣着光鲜的时髦女郎,也有农民工、学生、白领。

2.消费的去阶层化

在夜幕的掩映下,凡勃伦所说的“炫耀性消费”被完全消解了,人们可以放下白天的矜持和顾虑,在这种去阶层化的消费中满足单纯的需要,不必担心商品的符号价值带来的阶级标签。每个人都可以无所顾忌地边走边吃,随心所欲地品尝各色小吃。城市中人际互动的匿名性在这里得到了鲜明的体现。在白天的饮食消费中,用餐环境、食品的档次,这些都会被当做阶级划分的标签,被上等阶层用做建立社会区隔的工具,或被下层当做追逐模仿的对象。然而在夜市中,一切消费都可以剥去符号价值,成为纯粹的需求满足。

3.边缘性

夜市的流动摊点作为一种边缘化的存在,生存在体制的夹缝当中,游走在法律的边缘。他们没有营业执照、食品卫生许可证、食品从业人员健康证,不纳税,等城管下班后才开始营业等等,都说明了其存在的半合法性。被政策所禁止的流动摊点,却受到了几乎所有市民的认可。据说,有的城管工作人员下班后,自己甚至也会来光顾这些消夜摊点。城市较强的包容性为他们提供了狭小的生存空间。

4.流动性

夜市小吃摊点的经营者大都有其他工作,他们的摊点一天之中往往在不同地点流动,没有固定经营场所和特定的消费者群体,所有的消费行为都具有很大的偶然性和随意性。但是,这种流动性也是相对的。在夜市的流动小吃摊点中,也存在着某种潜规则。麻辣烫夫妇告诉我们:这里的摊位大都有固定的主人。那些长期在这里摆摊的人,他们的摊位是固定的,即使某一天他们来迟了,别人也会把他们的摊位空出来,而不会抢占。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。