二、南京咖啡馆的消费群体

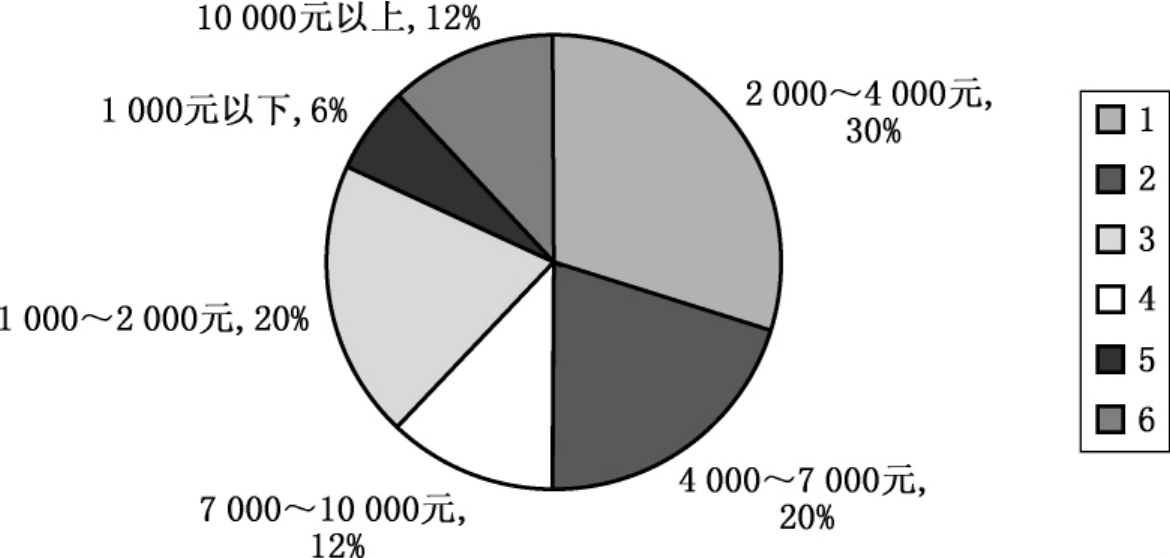

南京咖啡馆的消费实体空间吸引了大量的社会中产阶层(Middle Class)消费者。中产阶级也称中产阶层,是源于西方的一个名词,是指“居于社会结构中间占社会总人数最多的那一批人”。米尔斯很早就认为,在工业发达的西方国家已经出现了一个包括政府部门的中级行政官员、国营和私营垄断企业中的中级管理人员和工作人员,以及其他领域中的专业技术人员等所组成的新的中产阶级。中产阶层一直以来被认为是引导社会生活方式的主体人群,是当代消费社会“型塑”与“被型塑”的主要力量。中产阶级不仅是社会结构中的“安全阀”与“稳定器”,更是消费社会中被认为是“消费上前卫”的主流消费群体。南京城市的中产阶层人数2006年已经接近总人口的23.8%(9),即达到130多万人。根据本研究所做的“南京七大咖啡馆集聚区域的12家咖啡馆的500人问卷”可以看出,月收入在2 000元以上的消费群体占据了咖啡馆消费群体的74%以上。其中月收入为2 000~4 000元的咖啡客占据了30%,而南京2005年统计,城镇居民可支配收入每月达1 497元。南京作为地处东部发达地区的大城市,经济发展水平较高,2005年南京市人均GDP已达5 000美元,2005年城市居民人均可支配收入达14 740元,南京市2005年人均工资收入达到26 063元。据交通部门统计,南京市的私有车保有量也已达15万辆(10)。从简约化的理解来看,这些私车主至少能算是中产阶层人士了,其中肯定还有不少属于富裕阶层。

南京咖啡馆消费群体收入分布图

在“山地咖啡”接受访谈的主管楚小姐也印证了这一判断,她描述到:

“来我们这里的消费群大多是有钱人,他们很多一部分都是常客了,因为我们这里的位置不像那些临街的咖啡馆,是在山坡上的。他们中有一部分人是来五台山体育中心健身完,三五好友约到这边吃简餐、聊天。而且他们大多都是开车来的。”

——2006年11月8日五台山山地咖啡访谈笔记

在一个周三晚上笔者对山地咖啡进行了两小时(6:30~8:30)的观察,笔者在馆外观察发现:

一辆私牌别克君威,下来两人;一辆福特蒙迪欧,企业牌,共下来3人;一辆马自达私牌,下来两位时髦女士;一辆POLO车,私牌,一人下车;一辆广本飞度,一位母亲带着小孩下车;一辆丰田威驰私牌,两位男士下车;一辆帕萨特,企业牌,下来一位中年男士;一辆宝来,私牌,下来一位青年男子;一辆奇瑞QQ,下来两位年轻女士。这些开车来的人先后从山地咖啡的两个门进入山地咖啡。

——2006年11月8日山地咖啡馆外的现场观测笔记

在两个小时的时间段观测到有9辆不同车牌的车共16人进入山地咖啡馆休闲消费,这次随意性实地观测与随机问卷500份样本中的中产阶层占主流消费群体的情况基本相符。

社会结构多元化以及消费阶层多样性形成了咖啡馆里的有闲群体。除了中产阶层的咖啡馆消费客之外,咖啡馆还有一批非中产阶层的有闲阶层。这群人的咖啡馆生活方式的培育正处于一个生活方式的初级阶段,既有如凡勃伦所说的“代理消费”中的一群,也有表现得自我有闲的一群,还有偶尔体验的“小资情怀”的年轻人。根据观察与问卷,南京咖啡馆的消费客当中有近26%的样本数分布在月收入2 000元以下,其中包括大学生、研究生等青年群体。南京市区高校较多,南京大学、东南大学、南京师范大学、南京航空航天大学、河海大学、南京工业大学、南京医科大学等很多大学校区分布在鼓楼区、玄武区等南京中心市区,再加上咖啡馆与大学的分布空间有所重合、大学与咖啡馆的邻近性以及其他相关的消费偏好、环境偏好、时尚偏好等原因,促使这些人群在南京咖啡馆里聚集。这些人群大多数属于被邀请对象,有些是老师邀请,有些是朋友邀请,有些是互相邀请的类型。但从消费阶级来看,他们属于非中产的消费群体。

代理消费的学生族。“代理消费”是凡勃伦在其《有闲阶级论》中论及资产阶级的消费与休闲时所提出的一种非自我性悠闲与消费,是转化为其家属、亲友的一种悠闲与消费。咖啡馆的消费群体中很明显地出现了“代理消费”群体。这些群体大多家庭条件较为优越,比如大学生、研究生、中学生、留学生和被人邀请的无需付费的消费群体。从本研究的调查数据来看,有26%的月收入在2 000元以下以及无工作性收入的人群有在咖啡馆消费与休闲。其中以在读大学生、研究生为主,也有少数中学生。其中,学生群体的样本数量在88人,占据了近16%的比例。

在新杂志咖啡馆的一次午间时间观测中,可以看到有大量的代理消费群体在咖啡馆内休闲、餐饮与学习。

一桌有四个女生,从穿的标有“NDFZ”的校服来看,是南京师范大学附属中学的中学生,她们在这里吃简餐、喝果汁、聊天。还有两位女中学生在一边吃饭,一边看杂志、聊天。

有四桌学生模样的人在这里聊天或学习:一个桌位上有两位女大学生在同时用电脑敲击键盘,旁边点的是果汁饮料;一个桌位上是四个南京大学研究生在一边聊天一边吃饭,笔者在南京大学校园认识的人亦在其中;一个桌位上是一个女大学生在电脑上看电影;还有一个桌位上是一男一女同坐一侧在各自使用自己的笔记本电脑。

另外有一桌是一个外国留学生,正在一边喝咖啡,一边看书。

——2006年11月14日午间新杂志咖啡馆观测笔记

这些代理有闲消费的人明显成为咖啡馆里不可忽视的一群,他们可以经常性地来消费。中学生在咖啡馆的消费,是一种纯粹的代理消费与代理休闲,因为他们花的完全是父母的钱。另外,因为是代理消费,自身收入无需成为消费的障碍,而如果自己还能有一些收入的话,其消费的频度与额度都可以相应提高。在咖啡馆接受访谈的一位南京大学研一理科女生在回答“你来咖啡馆消费的承受能力有多大?主要收入来源是什么?”的时候,她回答:“我一个月有三部分资金来源,一是学校发放的助研金,每月有200多元,第二是实验室老板发的每月有400多元,还有是父母平均每月会给800元左右的生活费。”可以看出,作为咖啡馆的一个类型的消费客,虽然是学生,但是其月均可支配的费用达到1 400元。其中有800元来自父母的生活费,从其资金来源结构来看,其父母给的占大部分。他们在咖啡馆的消费,毋庸置疑是其父母通过转移资金的方式提供给子女的一种“代理性生活消费”活动。这种代理消费类型,在咖啡馆消费人群中具有一定的代表性。而留学生的咖啡馆消费,一方面可以认为是其有咖啡馆消费的文化传统与生活习惯,但从其消费支出来看,他们也是一种代理消费,是从其丰厚的奖学金与父母给的留学生活费用当中开支。在与一位美国的来华留学生的访谈中得知,她父母为她提供的生活费用每月达到了近800美元,相当于人民币6 400多元。他们本身并不属于工作挣钱的一群,他们之所以成为咖啡馆的消费常客,除去文化背景的根源,更多的还是有着“代理消费”的优厚机会。在有关外籍留学生的南京咖啡馆消费习惯的访谈中得知,“有钱的留学生更多地去1912的星巴克与滨乐,钱少一些的就去上海路的Slow Life Café”。这些代理消费的外籍留学生也同中国学生一样,由其可支配money的多寡,而出现了咖啡馆消费空间的选择性行动模式。

高收入的富裕阶层咖啡客。在咖啡馆的消费客中,很多是老板级的人士,笔者认识的年收益在300万元以上的老板就为数不少,比如广告公司老板、外贸公司老板、房地产代理公司老板、房地产开发公司老板、建筑公司老板以及高科技公司老板、保健品生产企业老板等等。笔者认识的那些老板几乎都有别墅,儿女在国外留学,自己的车都在50万元以上。这些人平时也会到咖啡馆里约人聊天、休闲、打牌,因为当前他们的自我意愿非常低调,喜欢在稍微干净、素雅的地方交往、休闲。当然除了那些超级富翁之外,大多数的富裕阶层人士还是会经常光顾咖啡馆的,比如OCC咖啡花园就经常能遇见这一类的人,在OCC接受问卷调查的那些人的月收入都普遍在数万元以上的层面。笔者与一家保健品公司的老板程先生进行了访谈。程先生是苏北盐城人,创业已经9年了,根据他的公司规模与销售量,笔者估计他现在的年收益应该在500~1 000万,我们每次约谈都是在一个咖啡馆里,一边吃饭,一边聊天,也当做休闲。

比起那些大企业的老板来说,我们是小巫见大巫,根本算不上什么;现在这样的生产规模还远没有达到理想状况,还需要继续开发新产品、新市场。你说我的爱好,我就喜欢看看书、养养兰花。我上次告诉过你,曾经有一次,为了去买一盆中意的兰花,我从南京飞到广州,将它空运回来。我现在对兰花的投资已经达到50万了。家里摆满了兰花。我很喜欢咖啡馆、休闲茶餐厅这样的场所,可以很干净地吃简餐,用不着花多少钱,也吃得很轻松。不需要喝酒,喝点茶或是喝杯咖啡,和朋友聊聊天很舒服。有时中午一个人的时候也经常到公司楼下的咖啡馆吃饭,一边吃饭一边休闲,放松一下紧张情绪,那里比办公室好一点,不能一天都在办公室,出来走走,放松一下也很好。我们现在还不算什么有钱人,生活还是很普通,就希望干净、休闲、简单、舒服就好了,咖啡馆这样的场所恰到好处。把企业做好了,才是最根本的,生活可以简单一点。

——2006年9月中山东路名典咖啡馆访谈笔记

作为西方文化与生活方式的重要表现空间,咖啡馆从西方到中国,同样吸引了大批到中国的外国人。外国人在南京的咖啡馆空间,不仅是一种文化与生活方式的“原生态”建构,同时也是将咖啡馆生活方式内涵西式化的一个重要表征。在针对南京12家有代表性的咖啡馆:星巴克咖啡馆、新杂志咖啡馆、名典咖啡馆、城市花园咖啡馆、滨乐咖啡馆、山地咖啡馆、蓝湾咖啡馆、乐尚咖啡馆、猫空咖啡馆、SPR咖啡馆、真锅咖啡馆、托品咖啡馆等的三次随机调查中所发现的外籍人士平均在117人左右。外籍人士在南京的咖啡馆消费主体的形成,为咖啡馆的西方文化与生活方式确立了原生态的样本,同时也引领、渲染了咖啡馆生活方式的西式文化氛围。在有外籍人士的咖啡馆,南京市民对其文化含量的认同度也明显上升。另外,原生态外籍咖啡客的出现,使他们在参与建构南京城市生活方式中的角色距离缩短,原生态咖啡馆是融贯中西生活方式的桥梁与参照,为南京咖啡馆生活方式的文化“合法性”与“合理性”作了真实的注脚。美国在南京的外籍教师John是这样理解的:“我在美国一直保持去咖啡馆喝咖啡、看书、休息、会客的习惯,到南京来之后看到南京有这么多的咖啡馆,我很开心,所以我还是同样保持着我在美国的习惯。而且这里的咖啡馆服务、提供的食品还更丰富。我很喜欢去南京的新杂志、星巴克咖啡馆,我的很多美国的、日本的、欧洲的朋友也同我一样,喜欢去咖啡馆。”可以说,南京的咖啡馆的外籍咖啡客的出现,不仅是一种文化的惯性现象,也是一种文化的移植现象。透过外籍人士在南京咖啡馆频繁出入的现象,我们可以看见南京咖啡馆所越来越具有的中西文化与生活方式的相通的一面,即全球化的浪潮使全世界人民的生活方式都朝着一体化的方向发展。随着全球市场经济的发展和社会结构及人们的消费观念的变化,21世纪的人们在消费生活方式上将出现一些新的特点:全球消费方式的趋同化(11)。咖啡馆作为一种西方休闲、消费与生活方式,随着全球市场经济与社会交往的发展,已经在全世界普及,并冲击与改造了东方茶馆式生活方式。南京咖啡馆里的原生态的外籍客的出现,不仅为南京咖啡馆的“西方文化”生活方式增添了注脚,更体现出咖啡馆生活氛围格调化与时尚化的一种客群象征。在南京,老外去的咖啡馆主要是由老外开立的,他们有较为固定的朋友圈,如汉口西路的乐尚咖啡、香草天空咖啡馆、Slow Life Café,还有明显具有很浓厚的现代生活风格与理念空间的咖啡馆,如城市花园咖啡馆、新杂志咖啡馆等;或是外国品牌的咖啡馆如Starbucks、DIO、滨乐、真锅等咖啡馆。因为有了外籍咖啡客的出现与参与,南京咖啡馆的时尚气息与品味消费的风格才能真正体现出来。就如很多年轻学生言谈中所描绘出来的,他们愿意去这些有老外去的咖啡馆休闲消费一样,他们把这种消费形式作为自己开阔视野、提升认同的一种方式,作为自己向往与接受西方文化的一种行动与选择。还有就是,那些到过国外留学的中国人,也喜欢去外国人常去的咖啡馆,去寻找某种国外生活的回忆。

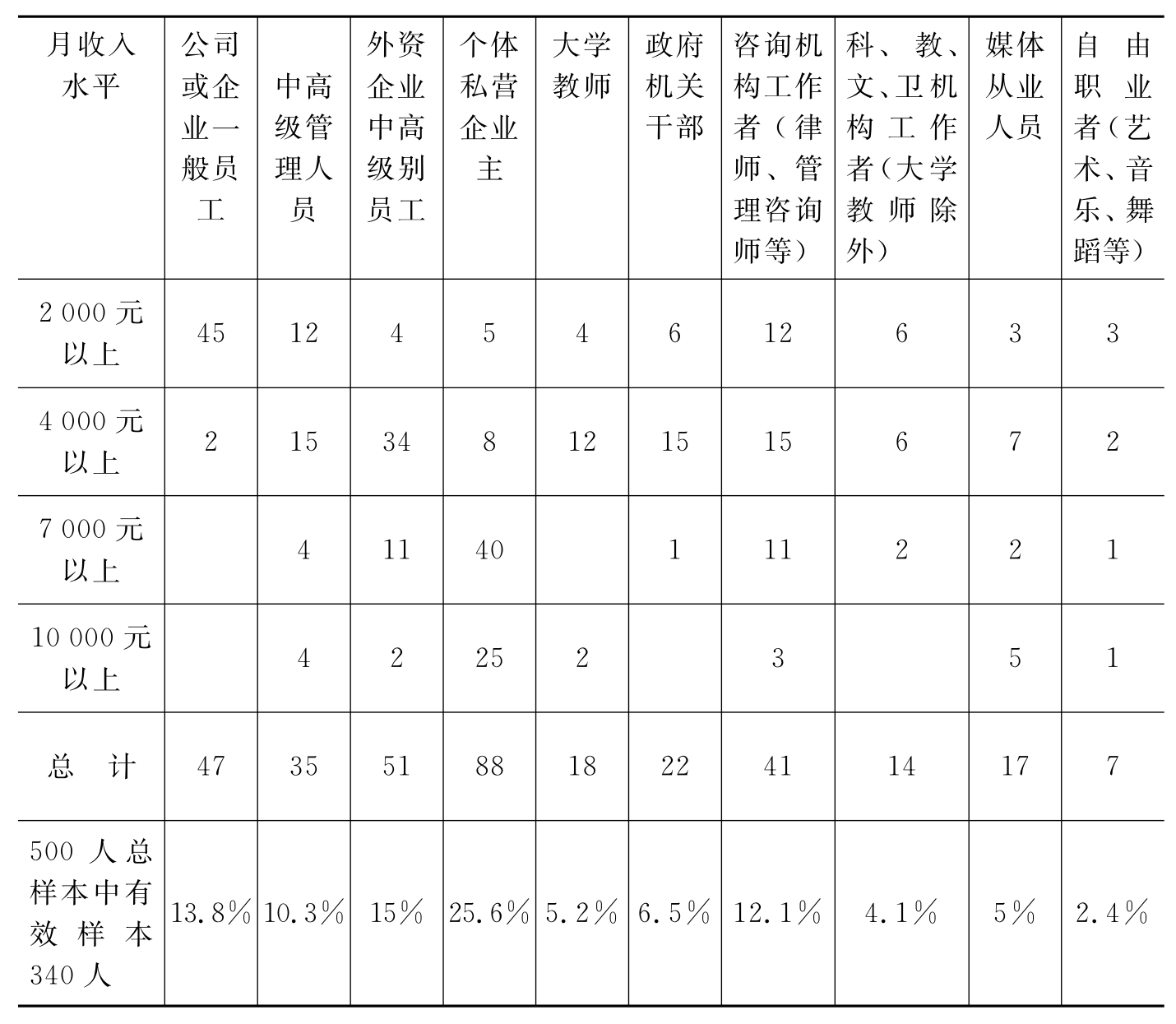

南京咖啡馆生活方式主体——中产阶层的职业分化。中产阶层是社会结构与社会生活中的稳定中枢,是社会的“稳定器”与“安全阀”。一个橄榄形结构的社会结构是一个相对稳定的社会。而中产阶层的其中一个衡量指标是职业(12),同时在职业阶层的同一性中,还具有“同分异构体”(13)特征。即在一定的物质水平(经济收入)基础之上的因为职业差异所体现出来的丰富的多样性就业群体,这样一个群体共享着一定的生活方式,但他们却各属于不同的职业群体之中。咖啡馆作为中产阶层的一个流行场所,体现了中产阶层所追求的消费空间、交往空间与休闲场所的共享性咖啡馆生活方式,但因为不同的职业群体属性,咖啡馆里中产阶层的异质性也体现了城市生活方式是由具有多样性职业群体的共同参与建构的,并且在多样性消费群体的背景下展现出某种普遍性趋势。咖啡馆作为现代城市生活方式建构的重要场所,正是因为有各行各业的城市社会结构群体的共同参与,才建构出自己的生活方式。

南京咖啡馆中产阶层消费群体的职业人数样本分布

公司或企业的一般员工,虽然收入水平不高,但作为中产阶层当中的一员,他们也同样具备了咖啡馆生活方式的主体资格。他们要么成为“主动消费”的一群,要么成为“参与消费”(14)的一群。参与消费主要是指一种轮流相请,非对等性轮流做东的消费模式,这种模式大多体现在餐饮、休闲类等吃喝玩乐型消费领域,而耐用品或个人消费物品类则很少具备参与类消费形态的特征。在对南京的咖啡馆生活方式的消费群体调查中,可以发现公司或企业一般员工所占比例并不低,达到了12.7%,与中外资企业的中高级管理人员在数量上基本持平。但从其消费频率、消费数额来看,却基本上只占后者的一半。可是这一群体在咖啡馆的滞留时间大多在6小时以上,是咖啡馆里消费群体中较长滞留的一群。从各种指标来看,这批人因为年轻、有学历、有职业潜力、生活讲求现代品味、消费观念与交往都出现了新的平等化特征,他们将是未来职业发展结构中的潜在向上流动者。今天的咖啡馆生活方式的参与消费群体,未必不是未来的咖啡馆的主动与主流消费群体。在一次基于问卷基础上的访谈中,一位刚参加工作仅三年半的鲁小姐谈到:

我现在的平均工资有3 000多元,我在一家民营外贸企业做单证员。我很喜欢到咖啡馆去,平时朋友约我谈事情或请我吃饭聊天,我都建议他们去咖啡馆。在那里我感到很舒服、自在,说不定还帮请客的人省了钱。到饭店吃饭说不定还会更贵,到差的地方吃饭吧,又觉得不干净而且闹哄哄的,那种闹同咖啡馆的音乐、人们聊天的闹完全是两码事。我去咖啡馆大多是别人请的,女孩子嘛被人请占多数了。哈哈,我相亲都被人请去咖啡馆的,还有被拉出来打牌也是被请去咖啡馆的。所以我去得多,掏钱的次数却不多。但是我有时也会请人去咖啡馆,比如我的好朋友呵,还有就是自己一个人也会去的。

——2006年11月13日城市花园咖啡馆访谈笔记

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。