三、分析与思考

城市是一种适应性的开放系统,“正因为城市存在着开放的适应性功能,才使城市成为人类社会的加速器,成为社会发展的动力”(4)。的确如此,城市不仅仅是一个集经济、政治、文化、教育等范畴为一身的功能综合体,更是一个具有很强包容性的开放系统,它能够最大限度地容纳各种性质的物质、精神、事件、机构、组织和实体。同样,任何物质、精神、事件、机构、组织和实体只要能够稍微适应城市的开放式环境,便能在这个宏大的适应性系统中谋得一席之地,进而存在和发展下去。

不过城市的市场经济发达,各个领域都充斥着激烈的竞争,正所谓“优胜劣汰,适者生存”。一种组织或者实体能够在城市系统中存在并顺利发展,证明它可以适应这种综合环境,并形成了自己的竞争力。以这种视角来分析南京大学周边的这些小酒吧和咖啡屋,它们没有大型商业酒吧的豪迈和大气,没有处在商业中心地段的豪华咖啡屋的区域优势,它们在经营规模和地域环境上根本无法与这些“正规军”相抗衡,但是它们并未“劣汰”般地消亡,相反依然作为“适者”存在并且保持了良好的发展势头。可见它们选择扎根在南京大学周边的深巷中是一种适应性的选择,是理性区位选择的结果。南京大学周边的深巷为这些小酒吧和咖啡屋提供了良好的滋生环境和发展空间,南京大学又为它们提供了比较庞大的消费群体来源……这些情况都是促进它们存在和发展的因素,也是我们称之为“理性的区位选择”的原因之所在。

1.靠近大学:紧抓目标消费群体

消费社会的来临让城市社会变得商机无限,各种商业机构和组织都在盘算如何利用这些大好机会来吸引日益庞大的消费群体,从而为自己赢取丰厚的经济利益回报。就这些小酒吧和咖啡屋而言,想要与高档酒吧和豪华咖啡厅抢夺白领阶层的消费者毫无可能,因而它们只能另图他法,选择适合自己的赚钱方式,而靠近大学正使得它们可以近距离发掘潜在的另一庞大的目标消费群体——大学生。不过,空间上对目标消费群体的接近仅仅是成功的第一步,更为关键的是如何吸引大学生,把握住他们切实的消费需求和消费习惯。其实大学生的消费心理很简单——既要花钱少,又要玩得开心。他们只要基本的条件和环境得到满足即可,而不是去追求设施和环境的豪华。低成本的运营使得这些小酒吧和咖啡屋的消费也不会高,与南京1912动辄几百上千的消费水平相比,这里的消费要低得多。作为没有经济收入的大学生,这类消费基本上处于他们可以承受的范围之内。事实上,大学生的确成为这些迷你酒吧和咖啡屋的主要消费者,这些实惠的地方为他们打发闲暇时间和舒缓心理压力提供了场所。

除了本土大学生以外,南京大学众多的外国留学生也是这些小酒吧和咖啡屋的消费主力军。南京大学留学生的“西苑”宿舍楼下就有两家酒吧,笔者调查走访过几次,经常能看到一群群的外国留学生频繁出入这些地方。对于这些身在异国他乡的留学生来讲,酒吧和咖啡屋确实为他们提供了聚会交流和寻求心灵慰藉的场所,更何况,他们本来就有泡吧的习惯,所以也就难怪外国留学生成为这些小酒吧和咖啡屋的常客了。当然,除大学生和留学生之外,还有其他的消费者,比如说少部分老师以及一些社会青年,他们也构成了小酒吧和咖啡屋消费群体的一部分。

2.嵌入在居民区深巷中:低成本高回报和追求私密性

这些小酒吧和咖啡屋之所以选择在南京大学周边的居民区深巷中安营扎寨,自然有着它们的理由,而良好的经营发展状况也证明了这种区位选择的合理性。同城市中心商业区的豪华地段相比,这片区域的进入门槛相对来讲要低得多。要在中心商业区开店需要经过相关部门的严格审批,程序步骤比较复杂,而且没有一定的实力和规模的商家是不可能进入其中的;而居民区就大不相同了,在这里开门面会容易许多,有的甚至都不需要监管部门的审批。另外一点对商家来说更为重要的就是在这里经营的成本也很低。鼓楼区的房租在南京市不算低,但是与豪华商业区的天价租金相比,居民区的租金只及其十几分之一甚至几十分之一,再加上不需太过复杂的装饰和布置,只需为数不多的人手,因而使这里的经营不需要投入太多的成本,就可以得到很丰厚的回报,所以也就难怪这些小酒吧和咖啡屋乐于在此扎根了。

在当今社会极度物质化和科技化的同时,公共空间也在不断地扩大,人们的隐私似乎越来越难得到保障。于是在这种情况下,现代人变得更在乎保护自己的隐私,尤其在酒吧这些娱乐场所消费时就更愿意去那些私密性很好的地方。这便可以解释为什么很多酒吧和咖啡屋喜好“埋伏”在离主干道有一定距离的小巷中,甚至一些大型酒吧(比如湖北路的“乱世佳人”)也有此喜好。这从另一个角度说明了在南京大学的东边之所以没有像西边一样性质的小酒吧和咖啡屋的原因,那片区域离主干道太近,纵深太浅,无法为顾客提供很好的私人空间,所以仅仅有一些饭馆、小吃店和网吧。而南京大学西边的居民区拥有错综复杂的街巷,能够满足消费者追求私密性的要求,因此为小酒吧和咖啡屋提供了良好的生长发展环境。

3.小酒吧的隐性功能:推动“虚拟社区”发展

在此次调查走访过程中,有一个比较有意思的现象值得注意,就是有个小酒吧的广告宣传牌上,除了标有自身提供的各种服务和联系电话之外,竟然还注明了西祠论坛的版号。也就是说,这个小酒吧的消费人群除了光临现实的酒吧以外,还可以在网络的虚拟社区中进行互动交流。“随着互联网的迅速崛起和广泛普及,人类的生产和生活日益网络化。越来越多的人参与其中,一种全新的社区存在形式——‘虚拟社区’由此诞生。”(5)它是一种与现实社区并存的全新社区存在形式,是对现行社区概念的延伸和发展。在现代社会中,网络得到了迅速而充分的发展,各种网络社区和虚拟社区正以前所未有的速度兴起和发展。看看国内层出不穷的BBS、论坛、聊天版块,以及其中的火爆状况,就知道虚拟社区的发展现状可以用如火如荼来形容。

我们之所以说小酒吧能够推动“虚拟社区”的发展,是因为这些小酒吧的消费人群同时也是虚拟社区的“常住公民”,是参与虚拟社区的“主力军”。首先,虚拟社区存在的意义之一就是为某种人群提供一个“对某种或几种事物的共同兴趣及价值目标进行网络沟通”(6)的场所,而小酒吧的规模不大,前来消费的人基本上是一群或几群固定的熟客,他们往往有着共同的兴趣爱好和类似的情感归属感,他们会将小酒吧当成一个聚会交流的“基地”。其次,张鸿雁教授在分析虚拟社区的特点时指出,虚拟社区“以青年群体为主体”(7),而前面已经讲过,这些小酒吧和咖啡屋的消费群体主要是大学生,他们是最富有思想和现代气息的年轻人,也具有较为方便的上网条件。

这样看来,小酒吧的消费群体和虚拟社区的参与者有着很强的共通性和重叠性,于是在此基础上,酒吧的经营者可以专门构建一块供自己的消费群体使用的“虚拟社区”。当然,经营者的本质目的是通过这种措施来吸引和网罗住这些消费者,实际上也属于一种富有特色的营销策略,但是这些举措客观上确实起到了促进“虚拟社区”发展的作用。

4.酒吧生活:文化追寻与城市休闲的媾和

酒吧、咖啡屋由西方传来,代表的是一种休闲文化,一种西方式的休闲娱乐。经过城市的剧烈变迁之后,不可否认,我们已经走上了西方城市发展的道路,西式的城市化进程给予我们城市巨大的发展,酒吧、咖啡屋也在这样的前提下进入了中国社会,酒吧文化是西方文化的侵入,是休闲方式、生活方式的体现。大的酒吧是一种时尚的体现,但只能算是一种大众精英的消费需求,而小酒吧、咖啡屋则是真正融入进了居民区中。如果说大酒吧是充斥于城市血管中的主要管道的话,那么小酒吧则进入了毛细血管中,成为其中的一个部分。人们在酒吧中所消费的不仅仅是金钱,更重要的是闲暇时间,或者说体现了其闲暇的状态。人类社会的闲暇时间观念和普遍的闲暇时间是在资本主义社会阶段形成的。资本主义的工业革命极大地促进了生产力的发展,此时,闲暇时间也被创造出来了。这个概念借由西方文化的侵入而逐渐在国内被接受,拥有充足的闲暇时间和高质量的闲暇生活越来越被认为是一种社会财富,只有拥有足够多的财富,人们的社会地位才会有真正的改善,成为人们真正富裕的标志(8)。

酒吧文化的意义不仅在于此,酒吧文化在城市文化的形成和发展中也具有其特殊意义,在西方社会体系中很多都是由于酒吧、咖啡屋文化的影响而产生深刻变迁。如西方社会中的“下午茶”习惯就是在酒吧中逐渐形成的,在这样的场景中,酒吧和下午茶成为人们展示其文化修养和身份地位的特殊表演舞台,男男女女都需穿着打扮,力求处于最好的状态,给人以良好的修养和社会地位的印象。下午茶并不是休闲娱乐的时间,却成为比拼地位影响力的特殊竞技场。城市不仅是人群聚集生息和休闲之地,它的主要功能还是文明推进的物质载体和精神文化的平台,它是人类文明的“自发秩序”和自组过程中孕育出的最艳丽的社会之花(9)。人类文明与城市化进程有着某种意义上的联系,城市的发展与文化的发展相互都有促进作用。也就是说,如果城市化的速率不能跟上文化变迁的步伐的话,城市的发展也不会进步;相反,文化的进步如果不能与城市化同步的话,城市的发展同样无从谈起。

虽然酒吧文化在中国是一个无历史根基的空洞的风景,但这也不是一片空白,填补在这个空洞中的是一种文化想象,对于西方的文化想象,是对于西方文化的崇拜心理。因而酒吧文化在20世纪90年代初的中国主要是一种个体休闲文化。那时的酒吧普遍小而又有诗意,光顾的人群主要是一些精英阶层,喜欢具有个体文化意味的空间。它与政治、宗教或谋生毫无关系,它强调的是休闲,一种带有享乐性质和艺术意味的休息,非意识形态的休闲。在这样的酒吧中,可以体会到人的个性自由。但随着主流商业文化的介入,为了最大限度地获取利益,这种形态的酒吧被发展为大众商业样式,更注重商业的品质,而少了文化的趣味。同时,在酒吧文化本身中国化的过程中,普通人也逐渐地接受了酒吧代表西方文化的新事物,酒吧这种贵族性质的小圈子文化转向了大众消费文化(10)。另外再加上中国城市化进程很大程度上是西方化的,不可避免地要将酒吧文化普及到大众身上。中国的酒吧文化因此由个体休闲文化转向了大众消费文化,酒吧也就如雨后春笋般在城市中蔓延,数量越来越多,规模也越来越大。但中国的酒吧已经与原来的概念不同了,其中很多是酒吧、咖啡厅、舞厅、夜总会等多位一体的娱乐场所,消费者只是去寻求狂欢一样的集体性表演,中国的酒吧已经丧失了其原有的文化性质。

但这里研究的小酒吧、咖啡屋体现出来的是个体性、多样性的再次回归。小酒吧少了喧闹的人群、忙碌的服务人员和略带暧昧而又尴尬的场景(因为现代大的酒吧中往往是男女交往、暧昧集中的场所),这里的经营规模极小而又极其简约。人们在这种地点消费不是为了突显自身的价值,而是在享受生活,享受与志趣相投的人共同探讨的乐趣,或讨论学术,或研究汽车,思想天马行空,在这样的环境中既陶冶了情操,又体现了个性。这些小酒吧、咖啡屋各有其特色,有着不同的主题,开店并不只是为了能够获得多少利益,也是其休闲的方式。在我们的调查中也可以看到这样熟悉的场景:

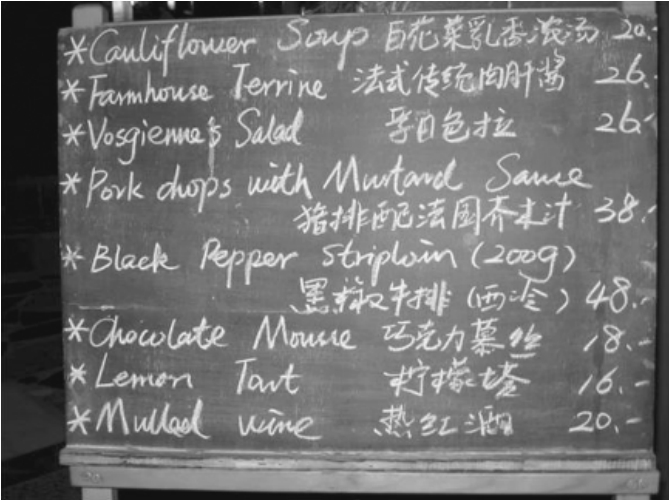

下午5点多,乐尚咖啡店的店主走出店门,穿过茂密的树丛小路,在门口一块小黑板上写下今天的特价和推荐菜目,然后又吹着口哨走到店门口,打开自己店牌的灯来吸引顾客的光临,然后又走回店中,并不十分焦急地、安静地等待顾客的上门。当有顾客光临时,他就像认识的老朋友一样打个招呼,继续他的工作……

不管在哪一个店前都是一样的情态,很多店中甚至随意在墙上或者门上、阶梯上涂鸦,人们都在店中安静地交谈着,内容我们不得而知,但绝对不同于大酒吧那种令人感到大众而又无趣的谈话。中国的酒吧文化从初时的个性休闲文化转向大众消费文化,然后又再次转向了个性休闲文化,但前后两种休闲文化又有了不同的表现形式,已从简单模仿的初级阶段转向突出个性的高级阶段。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。