原子的由来

原子的由来

原子一词来自希腊文,意思是“不可分割的”。公元前4世纪,古希腊物理学家德谟克利特(约前460~前370)提出这一概念,并把它当作物质的最小单元。

亚里士多德等人却反对这种物质的原子观,他们认为物质是连续的,这种观点在中世纪占优势,但随着科学的进步和实验技术的发展,物质的原子观在16世纪之后又为人们所接受,著名学者伽利略(1564~1642)、笛卡儿(1596~1650)、牛顿(1643~1727)等人都支持这种观点。著名的俄国化学家门捷列夫所发现的周期律揭示出的各种化学元素的原子间存在相互关联的性质是建立原子结构理论的一个指导原则。从近代物理观点看,原子只不过是物质结构的一个层次,这个层次介于分子和原子核之间。

原子假设可用来精确地解释化学和热力学、光学、量子力学、统计力学中与化学有关的物理问题,以及同为自然科学的生物学问题(用化学家和物理学家的眼光看,一切生物过程都是原子的运动)。

原子假设的建立是基于人类直观的感觉——物质的粒子性,但在物质的波动性中也可以找到原子假设的影响。也许就是因为原子假设,化学、物理学才有现在这样辉煌的成果。

如果把原子比作在地球一样大的体育馆里的一只乒乓球(原子半径在10-10 m数量级),化学研究的对象就好比是在这个巨大的体育馆里放置1023只以上的乒乓球,并且让这些球不停地跳动起来。

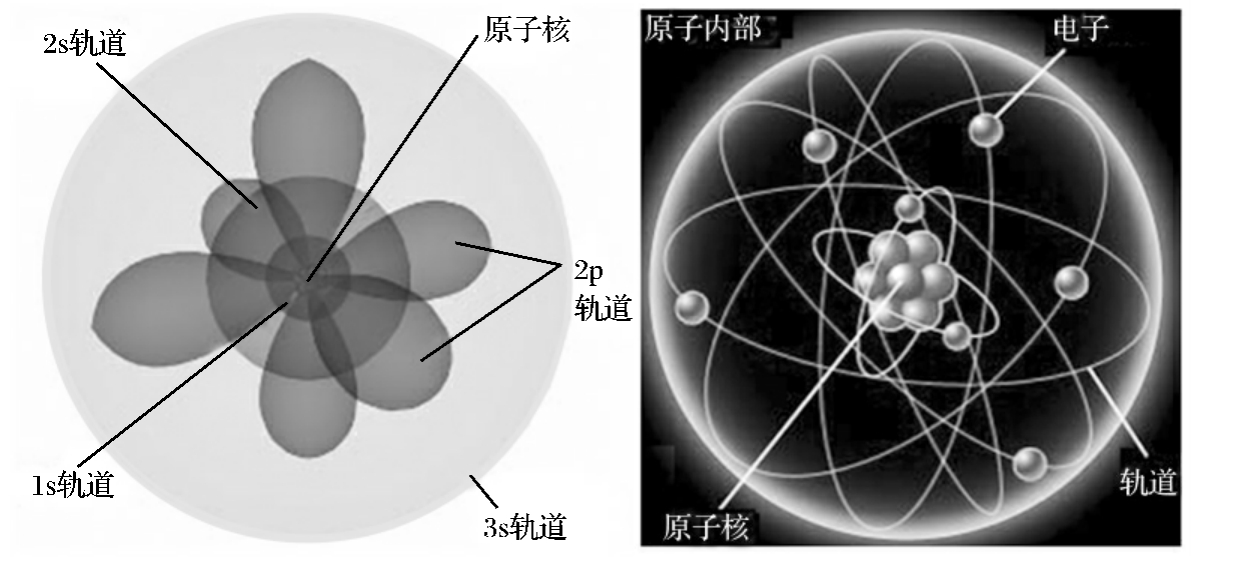

原子是构成自然界各种物质的基本单位,由原子核和核外高速转动的轨道电子(又称束缚电子或绕行电子)组成。原子的体积很小,直径只有10-8 cm,原子的质量也很小,如氢原子的质量为1.67356×10-24 g,而核质量占原子质量的99%以上。原子的中心为原子核,原子核由质子和中子构成,它的直径比原子的直径小很多。原子的结构如图3-1所示。

原子核带正电荷,束缚电子带负电荷,两者所带电荷相等,符号相反,因此,原子本身呈中性。束缚电子按一定的轨道绕原子核运动,当原子吸收外来能量,使轨道电子脱离原子核的吸引而自由运动时,原子便失去电子而显电性,成为离子。

图3-1 原子结构

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。