第一节 传统与现代人口转变

一、传统人口转变

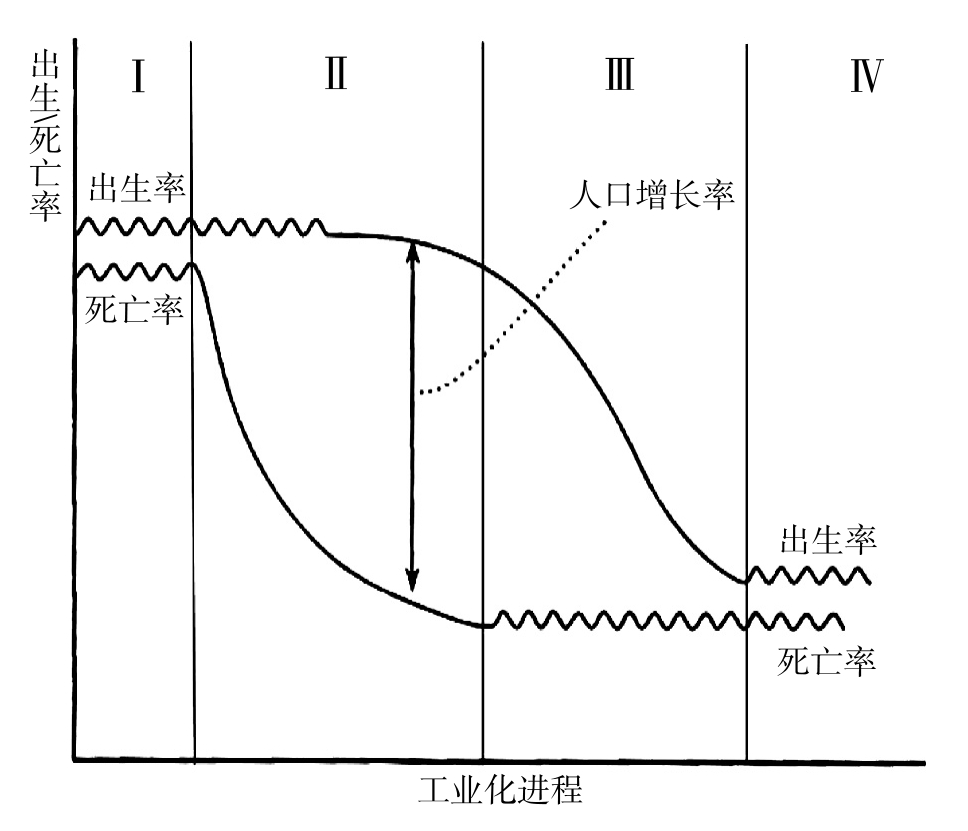

人类人口在20、21世纪之所以发生“革命性”巨变,源自于人口自身要素即出生、死亡水平的变化。在人口学上,将出生率、死亡率由高水平(高出生率、高死亡率、低增长率)转向低水平(低出生率、低死亡率、低增长率)的过程称之为人口转变(demography transition)。传统人口转变通常是指发达国家特别是西欧国家的人口转变。传统的人口转变理论是西方学者总结西方人口伴随着工业化进程的转变而提出来的。传统的人口转变理论的雏形最早是由法国学者兰德里在1909年发表的题为《人口的三种主要理论》中提出来的,后来许多学者又作了进一步的研究和发展。其中,有美国学者W·S·汤普森和诺特斯坦的三阶段模型,诺特斯坦和寇尔等人的四阶段模型,还有英国人口学家C·P·布莱克的五阶段模型。无论这些学者在描述人口转变上有多大不同,但对起点(高位静止)和终点(低位静止)的分析是一致的。第二次世界大战以后,人口转变理论体系基本形成。其中以诺特斯坦和寇尔等人的人口转变理论模型影响最大。诺特斯坦在修正自己过去理论的基础上,把人口转变与工业化的发展阶段联系起来,形成了四阶段模型(见图2-1):第一阶段是工业化以前的阶段,出生率保持稳定的高水平,死亡率也处于高水平,人口自然增长率很低且有波动,即高、高、低,高位静止阶段;第二阶段是工业化初期阶段,出生率基本上维持不变,死亡率开始下降并且下降速度逐渐加快,人口自然增长率逐渐上升。由于出生率下降速度滞后于死亡率下降速度,因此,人口自然增长率在这个阶段最高;第三阶段是工业化进一步发展阶段,死亡率继续下降,出生率也开始下降,人口自然增长率由高转低开始下降。第二、第三阶段,也即高、低、高转变阶段;第四阶段是完全工业化阶段,出生率和死亡率都降到了很低的水平,人口自然增长率也很低,甚至在零或零以下,即“三低”的低位静止阶段。[1]

图2-1 人口转变的四阶段过程

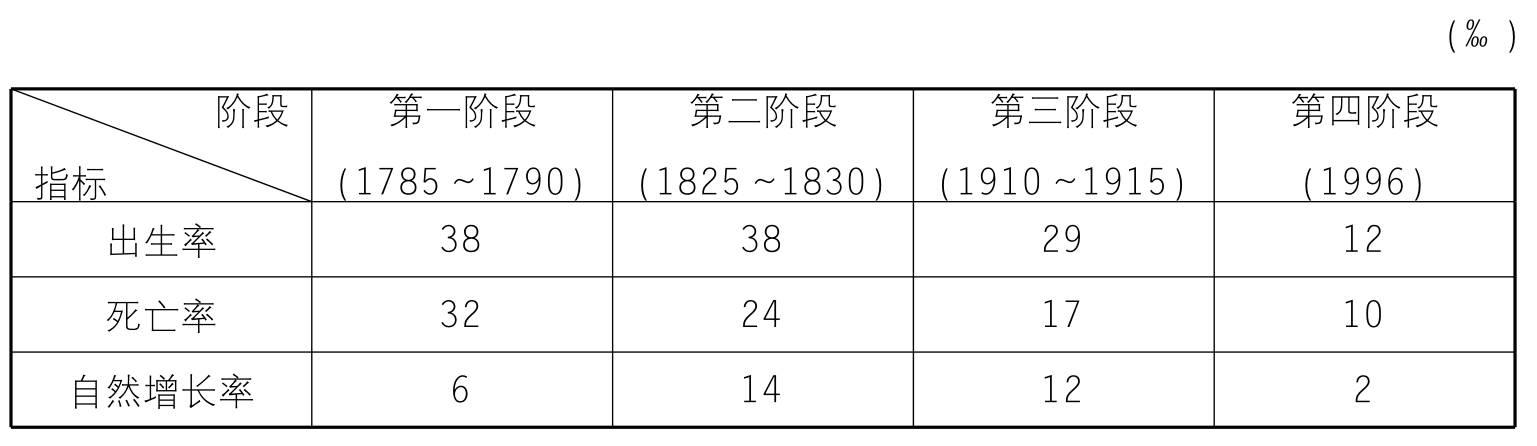

虽然历史上西方发达国家的人口转变并非一定完全按照上述模式进行,但大多均有诺特斯坦模式的影子。以西方发达国家芬兰为例(见表2-1),工业革命以前,芬兰人口出生率和死亡率均高达千分之三十以上,处于人口转变的第一阶段,即人口出生率、死亡率、自然增长率处于高、高、低阶段;工业革命初期,人口死亡率先下降,从32‰降至24‰,进入了人口转变的第二个阶段,并出现了人口增长的高峰期;工业化现代化进一步发展人口转变进入第三阶段时,人口出生率开始下降,由19世纪接近40‰出生率下降到20世纪初期的30‰以下。同时,死亡率进一步下降。人口自然增长率也开始下降。在人口转变的第二、第三阶段人口增长处于相对较高的时期,人口增长率均超过了10‰。人口转变中芬兰人口高增长历时近百年。进入完全工业化阶段,芬兰的人口出生率、死亡率、自然增长率进入“三低”水平,人口增长率仅为2‰,低于工业革命以前的水平,至此彻底完成了人口转变。可以看到,芬兰这个发达国家的人口转变历时两个世纪,完全是工业化现代化的结果,这是发达国家典型模式。

表2-1 芬兰人口转变的四个阶段

资料来源:阿瑟·哈伯特等:《人口手册》(第四版),中国人口出版社2001年版,第47页。

二、发展中国家人口转变的特征

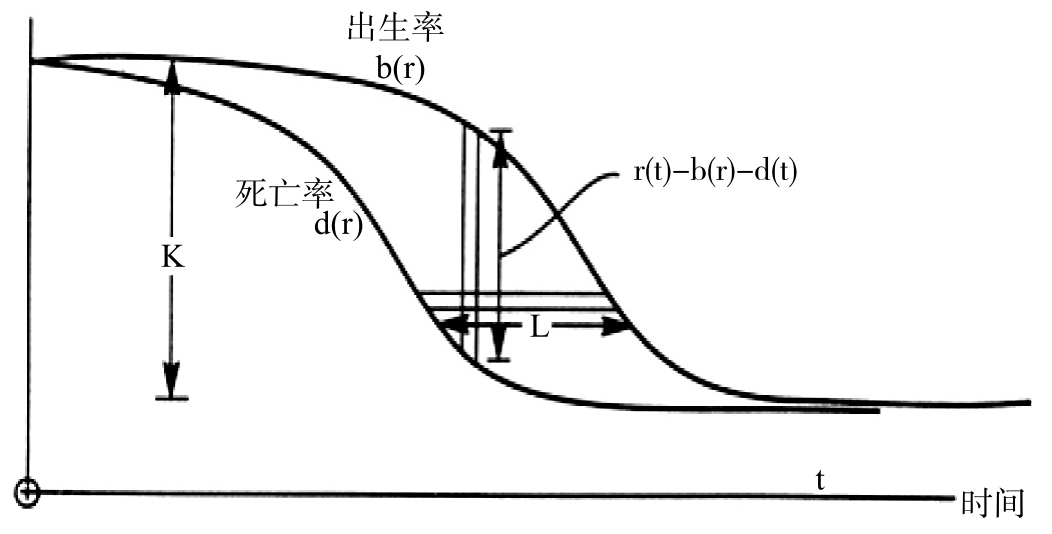

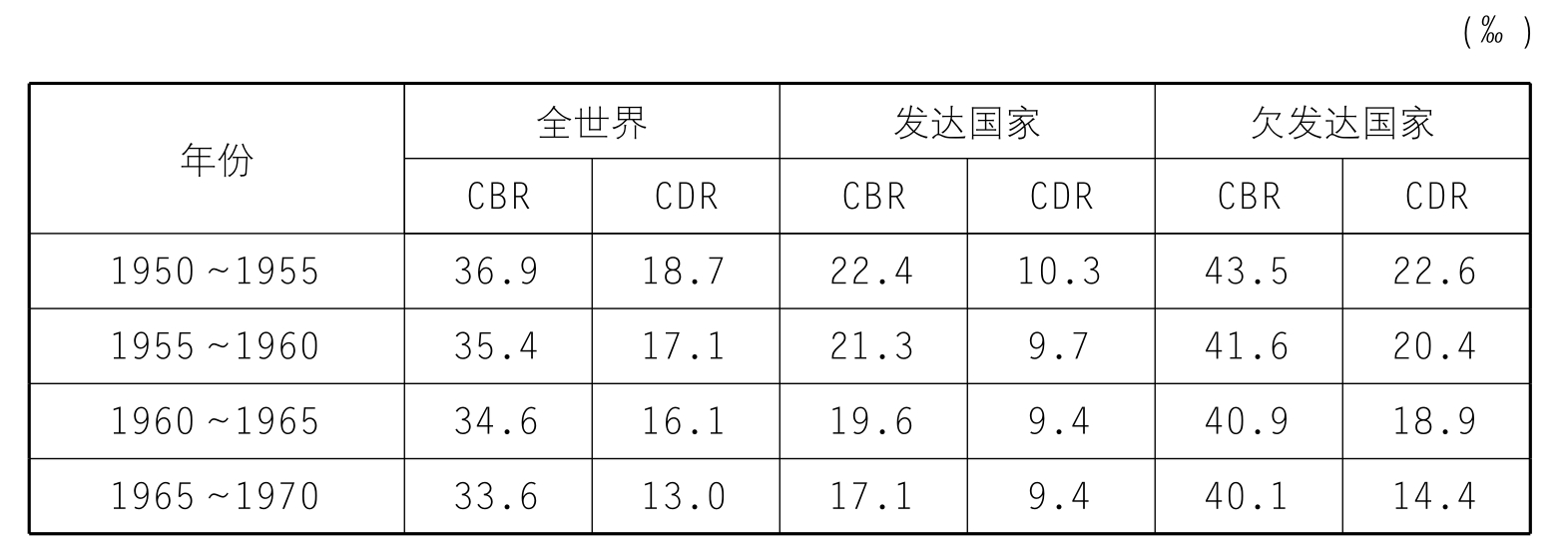

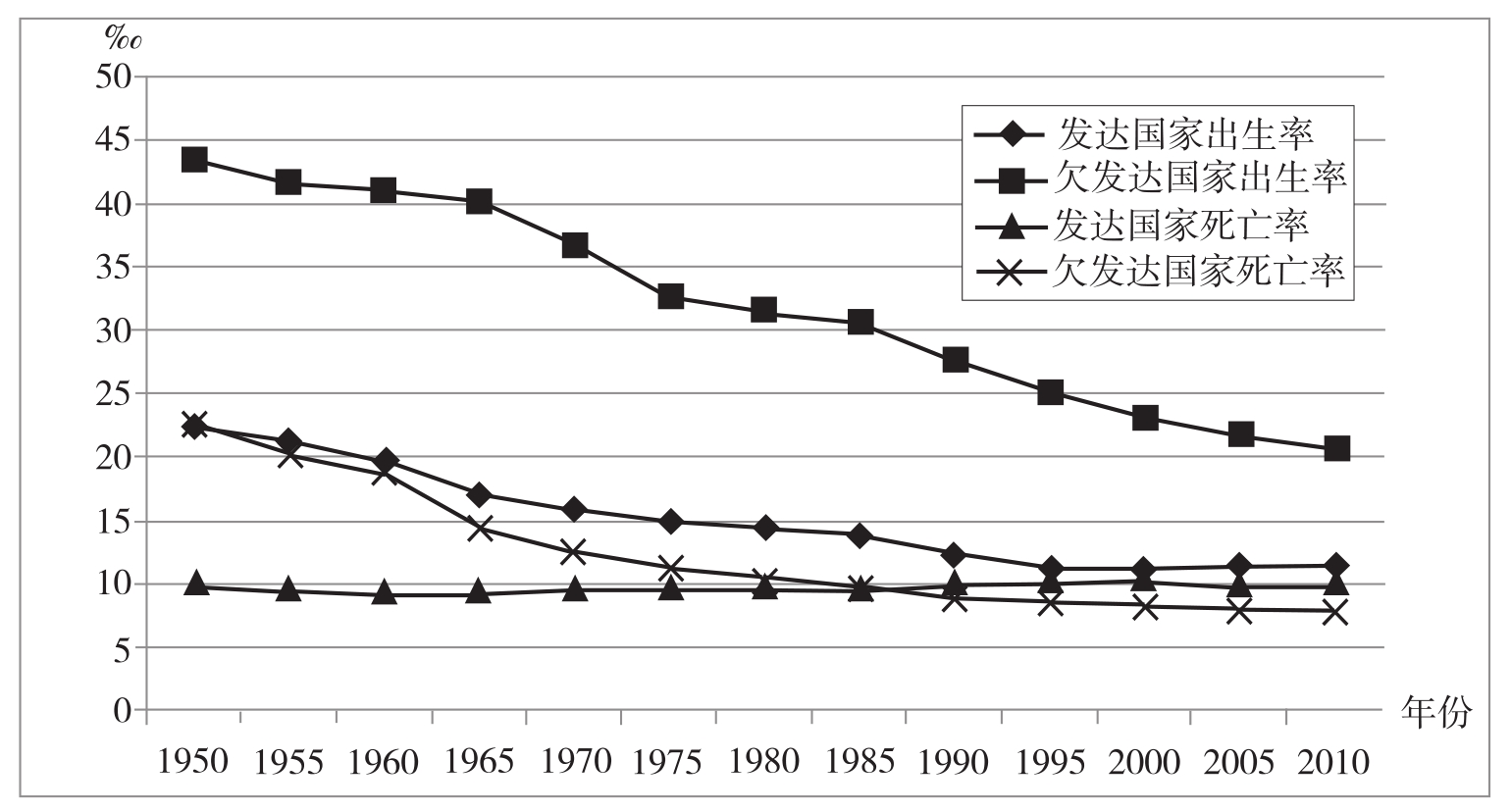

发端于20世纪50年代发展中国家的人口转变首先发生在外生型现代化的进程之中,其外部条件完全不同于18、19世纪发达国家的人口转变。就发展中国家人口转变自身特点而言,西方学者如诺德斯坦(Notestein)、安斯利·寇尔(Ansley J.Coale)都有不少经典的论述和研究(涂肇庆,1999)。诚如美国人口学家寇尔指出,战后广大发展中国家的人口变化的重要特征之一就是生育率转变较之于死亡率变化的滞后性(寇尔,1973)。可以说这是发展中国家外生型现代化进程之中人口转变最突出的特点。美国著名的数理人口学家内森·凯菲茨(Nathan·Keyfitz)定量地描述了战后发展中国家人口转变的这一过程和特点,并且估算出了其生育率转变滞后于死亡水平转变的程度和后果。在凯菲茨的模型中(图2-2),K是出生率与死亡率的最大差值,L是生育率下降滞后于死亡率的时间长度。显然,差值K越大、滞后时间L越长,其导致的后果即人口数量膨胀就越大(内森·凯菲茨,2000)。战后发展中国家人口的迅速膨胀是这种生育率滞后于死亡率变化的直接后果,1950年发展中国家的人口(不含中国)为11.64亿,2010年人口已经达到42.88亿。而且,人口增长并没有结束,联合国有关机构估计,到2050年,发展中国家(不含中国)将达到66.69亿(UN,2011),是一个世纪以前的近6倍,足见人口生育率下降滞后于死亡率下降的人口规模膨胀后果。其实,任何一个国家地区的人口现状都取决于它过去的人口要素(死亡率、生育率等)变动,而现今的人口基数以及人口各要素的变化又将决定人口的未来。从表2-2和图2-3中可以看到,发达国家的出生率与死亡率基本趋于一致,差值一个多千分点;而发展中国家的人口转变则是,死亡率在差不多20年的时间里就从20‰下降到了10‰左右,相反人口的生育水平却居高不下。在经历了半个多世纪人口转变之后,发展中国家的人口出生率仍大大高于死亡率,仍高出近14个千分点。可以说,人口出生率转变滞后于死亡率的迅速转变是所有战后发展中国家人口变迁的共同特征。

图2-2 人口转变过程中出生率滞后于死亡率的图示

资料来源:(美)内森·凯菲茨《应用数理人口学》郑真真等译,华夏出版社2000年版,第20页。

表2-2 20世纪后半叶世界及发达、欠发达国家出生率、死亡率变化

续表

资料来源:UN,World Population Prospects(The 2010 Revision),New York,2011。

(注:CBR表示出生率,CDR表示死亡率,后文同)

为什么会在战后的广大发展中国家人口转变呈现出人口出生率下降如此滞后于死亡率下降的特性呢?实际上,第二次世界大战以后,广大发展中国家纷纷摆脱殖民统治走向现代化之路,相对于广大的外生型现代化国家由于具备“后发优势”,所以,发展中国家的人口转变起始就很不同于发达国家的传统的人口转变。所谓“后发优势”是指发展中国家可以直接学习、利用和接受发达国家的经验和先进技术。由于人类总是渴望健康与长寿,所以,西方先进的医学技术和公共卫生的发展成果很快传到不发达地区,并使其人口死亡率的下降比早期历经现代化的国家迅速得多。事实上,许多西方的医药技术发明和应用都始于20世纪40年代,例如,1943年发现抗生素,1943年产生了治疗结核病和痢疾的有效技术;1945年盘尼西林的民用化。这些医疗技术都迅速被战后独立的广大发展中国家和地区利用。“在欧洲,控制死亡的知识是缓慢地发展着,因此,人口也逐渐地增加。而不发达国家可以直接利用发达国家和自己所积累起来的知识,因此,死亡率的下降比西欧曾经历过的要迅速得多。在锡兰,人们用滴滴涕消灭了疟疾蚊,在1945年到1952年的7年之内,死亡率从22‰下降到12‰(喷射滴滴涕后,在1946年到1947年的1年之内,死亡率立即从20‰下降到14‰)。死亡率下降这么多,在英格兰和威尔士用了70年的时间。在毛里求斯,死亡率从27‰降到15‰也只花了7年的时间,而英格兰和威尔士却为此花了100年的时间。”(卡洛·M·奇波拉,1993)加之战后纷纷独立的广大发展中国家恢复农业生产、增加粮食贸易,这些因素都直接影响了人口死亡率并使其迅速下降转变。在很大程度上,战后始于人口死亡率迅速下降的发展中国家的人口转变首先是在外生变量作用的结果,是外生型的人口死亡率转变。但另一方面,这些后发优势却不能直接影响生育观和生育行为,对人口转变理论有着经典论述的人口学家诺德斯坦(Notestein)就曾指出,“死亡率相对迅速的下降是对外部变迁的反应,因为人类总是渴望健康。然而,生育率的下降则有待于旧的社会经济制度的逐渐消失和有关家庭规模的新观念的逐步确立”。(寇尔,1973)所以,相对于死亡率的迅速下降,生育率的转变显得迟缓滞后。可以说,第二次世界大战结束以后发展中国家的人口变迁中,人口生育率的滞后于死亡率变化是一种普遍现象,包括中国人口转变在内。

图2-3 发展中国家与发达国家人口转变对比

从表2-2可以看到,20世纪50年代以后,发展中国家的死亡率迅速下降,而生育水平却迟迟不降,出生率一直保持在30‰~40‰的水平,直到20世纪末,出生率才降到30‰以下,才接近50年前的死亡率的水平。而这期间,出生率与死亡率的差值平均一直都保持在20‰以上,这一点与发达国家人口转变过程之中的人口增长形成对比。按照凯菲茨模型中的定义,发展中国家人口转变中的K值大于0.0354(44.6‰~9.0‰),而L值也大于50年(因为2050年左右,发展中国家的人口生育率才接近更替水平,而届时,发展中国家的人口规模已是1950年的五六倍)。正因为发展中国家人口生育率转变的滞后,出生率与死亡率差值如此之大,所以才有了20世纪后半叶世界人口规模(主要是发展中国家)前所未有的快速增长和急剧膨胀。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。