和新原子物理学一样激动人心的是 ,由于我们对时间、空间和宇宙的本性有了更为细致的认识,物理学的世界正在不断向更宽广、更深远的方向发展。第二次科学革命的这一领域是由于爱因斯坦的伟大工作,他是一位卓越和富有创造力的理论家和唯一堪与牛顿相媲美的思想家。但是要讲清楚这一内容,我们需要回到麦克斯韦以及他对光的见解。

麦克斯韦引进了革命性的方程组,从而验证了电磁场的存在,并且确定了磁、电和光都是同一领域——电磁领域的一部分。他坚持说,光是一种波,而不是粒子,他认为光是通过所谓的“以太”(ether),一种看不见的媒质传播的。根据他的理论,这种媒质充满所有空间。但是一些物理学家开始看出了这里面的问题——问题不是出在麦克斯韦的电磁场方程,而是有关以太的思想上。

以太问题

麦克斯韦并不是第一位想到,有某种看不见的叫做以太的媒质必定充满茫茫太空,“从星星到星星连续不断”。这种思想可以追溯到古希腊时代。麦克斯韦在1873年的一次演讲中说道:“毋庸置疑,行星间和恒星间的太空不是一片虚无,而是被一种物体或实体占据,它肯定是我们所知的物体中最大的,也许是最均匀的。”

以太的思想看来是必需的,因为,如果光是一种波,就意味着它必须在某种媒质中才能传播。但是,仅仅靠“意味着”,并不是好的科学方法——如果以太存在,应该能够找到证据来证明它的存在。

美国物理学家迈克耳孙想到了一个办法。如果充满宇宙的以太是静止的,那么地球在以太中运动时,在地球上看来,以太就像“风”一样,迎面吹来。因此,顺着以太风一起运动的光束会被以太风带着走,而逆着以太风的光束应该走得更慢。迈克耳孙1881年在德国随亥姆霍兹一起研究时,建造了一种叫做干涉仪的仪器,可以把光束一分为二,它们相互垂直运行,随后又重新汇合 ,通过这一方式,就有可能以极高的精确度测量光线在顺着以太风和逆着以太风时的差异。

迈克耳孙完成了这一实验,但结果却让他困惑——光束分成两半后的速率并没有差别。他的结论是:“静止以太假说的结果被……证明是不正确的,由此得出的必然结论是,这一假说是错的。”

但是,也许他的结果是错的。于是,在1887年,他和莫雷一起,在美国俄亥俄州的克利夫兰做了一个试验。他们运用改进后的设备,针对每一个可以想象的环节都采取了措施以避免误差。应该说,这一回肯定能够成功地检测到以太了吧。可是,实验再次以失败告终。

结果,迈克耳孙-莫雷实验成为科学史上最有名的失败实验。他们的出发点是研究以太,可结论却是以太并不存在。但如果这是对的,光怎么可能在缺乏媒介的情况下以“波”的形式传播呢?实验还表明,光的速度是常数。

这是一个完全出乎预料的结论。但实验极为谨慎,结论不容反驳。当时物理学界元老之一的开尔文勋爵在1900年皇家学会的演讲中讲到,迈克耳孙和莫雷实验“以高度的细致严谨从而确保结果的值得信赖”,却是“针对光的机制投下了一朵乌云”。

这一结论使各地的物理学家感到困惑。以太存在的想法是错的——但是,如果真是这样,那么,光作为一种波,没有供其运行的媒质它又怎么能够传播呢?

迈克耳孙和莫雷一起,在1887年证明空间不存在静止的“以太”。

再有,迈克耳孙-莫雷的结果看来使得牛顿的相对性原理也成了问题,这一原理已有200年之久,且已得到满意的验证:物体的速度可以不同,这取决于观察者的参照系。假如有两辆车沿高速公路行驶(1887年没有很多的车或高速公路,但你可以借用这一概念),一辆车每小时55千米,另一辆车每小时54千米。在慢车司机看来,快车的速率只不过是每小时1千米。但为什么光速却不是这样?

迈克耳孙-莫雷实验恰恰证明:光速总是常数——不管以什么作为参照系。如果宇航员的太空船正以每秒299 000千米的速率航行,旁边有一束光(光速为每秒300 000千米),他看到的光不会是每秒1 000千米,而是恒定的每秒300 000千米。光速是一个普适的绝对值(当然,没有任何太空船能够接近这一速率)。

迈克耳孙和莫雷揭示了科学作家所谓的“自然界深奥之谜”。然而,不出5年,有史以来最伟大的科学家之一,正是抓住光速不变的思想,开始用他的狭义相对论理出了头绪。且慢,还有另一场革命也正在酝酿之中。

量子奥秘

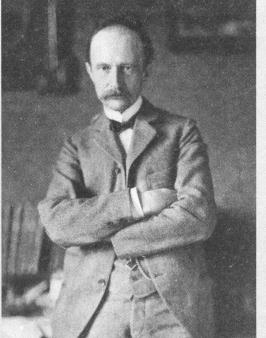

普朗克不像是那种发动革命的人。他是一位瘦高个子,安静而又不失威严——有人说他“乏味和书生气十足”——不管是在物理学还是在生活中,他都忠于传统和权威。

普朗克在1900年解决“黑体问题”时,初创了量子理论。由于这顶工作,也获得了1918年诺贝尔物理学奖。

普朗克1858年出生在德国的基尔,后来随家迁到慕尼黑。父亲是一位民法教授。他不是一个早慧的孩子,9岁开始受教育。他的童年生活乏善可陈,大学生活也差不多。但他在柏林大学学习物理学时,授课老师中有这样一些受人尊敬的德国科学家:亥姆霍兹、克劳修斯、基尔霍夫。他应付学业完全没有问题,但也看不出有什么特长。他做博士论文选的是热力学,因为他赞赏克劳修斯在这个领域里的工作,但是他的论文反响平平。所有迹象表明,他追求的就是一种波澜不惊的生涯。即使在1889年担任了柏林大学教授职务之后,他依然循规蹈矩。确实,他选择热力学作为自己的专业看来很难有重大突破。实际上,当他最初步入科学生涯时,他的教授中有一位就警告过他不要从事物理学,因为这个领域已经到头了,所有伟大的工作已经完成,给新物理学家留下的,只不过是清理少数次要细节的烦琐事务而已。

非常巧合,在热力学领域的“次要细节”里有一项是所谓的“紫外灾难”,这个名称如此醒目,足以引起人们关注。它源于黑体辐射现象所引出的问题。

物理学意义上的黑体,就是能够吸收所有频率的光而决不出现丝毫的反射现象。理论上,由于黑体吸收所有的频率,当它被加热时也应该辐射所有的频率。问题就在这里。物理学家预料高端的频率数应比低端的频率数要大得多——因为高频率具有更短的波长,因而可以更多地充斥于黑体中。所以,黑体辐射问题就是,如果一个物体同等地辐射所有频率,高频范围内的辐射数将大大超过低频范围内的辐射数。这样一来,几乎所有的辐射都应当属于高频,也就是说,处于光谱的紫外端。

但情况却不是如此。在 19世纪 90年代没有人能够用物理理论解释为什么会是这样,尽管肯定有个别人做过这样的尝试。

正如物理学家西格雷1980年在他的《从X射线到夸克》(From X-Rays to Quarks)一书中所写的:“普朗克对基本而普遍的问题之钟情,驱使他研究黑体问题,这个问题与原子模型或者其他特定假设没有牵连。他钟情于绝对,黑体就是这样的问题。”

普朗克也许一直都是保守人士,也许还很古板 ,但是他追求精益求精 ,即使他从不奢望做大事情。他小时放弃学习钢琴,是因为他认为他不能成为大钢琴家,只能成为好钢琴家。黑体问题对他有吸引力,是因为他有把握——零件都在那里,哪怕它们散乱如麻。他所要做的就是把它们放在桌面上,进行归类、按正确的方法使它们井然有序。没有人做过这件事,但是他肯定自己能胜任——于是这一份小小的荣誉也许非他莫属。

他用了6年多时间终于找到答案,这个答案的发现,使物理学再也不同于从前。因为,在平静地解决黑体辐射之谜后,普朗克发现了一条关键的原则,一旦其他科学家验证了这一原则,我们对世界的认识就永远地改变了。

正如一位科学史家说的:“普朗克好比是这样一个人,在火尚未发现之前,他要找到最好的方式来钻孔,经年累月,甚至数十年,在他能找到的各种材料上,以各种能够想象的方式钻孔。就在这一过程中,偶然地发现了火。”

1900年,普朗克在直觉的基础上建立了一个简单方程,可以精确描述整个频率带的辐射分布。他的基本假定是这样的:如果能量不是无限可分,情况会怎样?如果能量也像物质一样,可以以粒子或者波包的形式存在,或者就存在于他所谓的“量子”里(quantum,这个词原来是拉丁文,意思是“有多少”)?

普朗克还发现,这些量子的大小与辐射频率成正比。因此,低频的辐射很容易发生——它只需要小的能量波包或者能量子。但是,要达到两倍高的频率,辐射也许就需要两倍的能量。

换句话说,根据普朗克的思想,能量只能以整量子的形式发射,物体在低频下辐射比较容易——不需要太多能量就能组成一个能量子。但是在高频下,要把相当于一个量子的能量集中于一起并不那么容易。在光谱高频端辐射所需的能量子是如此之大以致它极不容易发生。所以,黑体并不等同地辐射所有的频率——这就是所谓“紫外灾难”的关键所在。

只有当温度升高,高频辐射所需要的更大的能量子才比较容易形成——因此,这些频率下的辐射变得更容易了。这就是为什么一个较低发热体(如人体)只在红外光谱区域内辐射的原因。铁棒加热到相对低的温度就能发出红光,但是当它加热到更高温度时,它的颜色就会发生变化,先是橙色,然后是黄色,最后是蓝色。

辐射频率与能量子大小之比是一个常数h,称为普朗克常数——现在公认为是宇宙基本常数之一。

普朗克解决了黑体之谜,但是一旦解决方案在他面前展示其全部含义时,对于他所看到的这一最终图景,他却高兴不起来。他不希望看到经典物理学遭受破坏,可量子理论做的就是这件事。还有,他知道,由他所开始的事情不可能再停止下来。理论的力量是如此之大,即使它的含义使他不安。“我们必须和量子理论相处”,他在作结论时讲道:“相信我,它还会蔓延……它将深入所有的领域。”

不过,普朗克并不是全面推广量子理论的人。

在他的余生中,他以发现量子而著称,但他却一直致力于,使得他那令人不安的发现和他所钟爱的经典物理学相协调。这一努力注定要失败。“多年来,我徒然地想要使基本量子与经典理论相协调,为此我呕心沥血”,他在生命接近终结时这样写道。但是他信奉他一贯使用的那种客观、理性方法的明晰性。

“我的许多同事几乎把这件事看成是一场悲剧,但是我不这样看,因为在这一过程中,我的思想得到了深刻的澄清,它对我来说珍贵无比。现在我可以肯定,作用量子比我原来想的,具有更基本的意义。”

在第一批认识到量子基本意义的人当中,有他的一位德国同胞,把他的理论用于解决另一个令人困惑的物理学的奥秘上,并以其独立和革命性的思想推进科学,最终和普朗克一样,回到量子的奥秘,并把自己的余生锁定在与量子理论有关的论战中。

爱因斯坦和光电效应

如果普朗克以保守性而著称,那么,爱因斯坦就完全以叛逆者的形象出现:他宁可孤军奋战,在思想的最高领域里神游,不屑于一般人的日常事务。爱因斯坦曾经这样解释,他已经在科学中摆脱了“我”和“我们”。他在思考中宁可代之以“它”。作为一位智者和“祖父般的”老人,他在晚年赢得了“圣者”的声望,成为古怪而又可爱的精灵化身。但是在他的年轻时代,以及在他取得最大成就的阶段,他也许表现出粗鲁、不耐烦、任性和自私。就像最伟大的前辈牛顿一样,他对自己的天赋充满信心,走自己的路,给自己提出挑战,对他所谓“受愿望、希望和原始感觉支配的……纯粹个人的链条”,一点也不在意。

爱因斯坦,所有时代最伟大的物理学家(这一点是可以论证的)。

1879年,爱因斯坦出生于德国乌尔姆,这一年,19世纪最伟大的理论物理学家麦克斯韦去世。爱因斯坦性情孤僻,即使在童年和早期学校时代就是如此。作为一个早熟的孩子,生性孤独,有时也感到痛苦。由于厌恶德国学校体制的严格管理和墨守成规,他宁可自学。他后来在一封信中写道:“当我在路特坡尔高级中学念7年级(大约15岁)时,我被班主任叫去,希望我离开学校。让我吃惊的是,我没有做错什么。他仅仅回答:‘只要你在场,就会败坏班级对我的尊敬。’”

“可以肯定地说,是我 自己需要离开学校……主要原因是呆板和机械的教学方法。因为我对文字的记忆力太差,这使我面临极大的困难,而克服这些困难对我来说似乎又没有什么意义。所以,我宁可忍受各种惩罚,也不愿靠死记硬背去学习那些废话。”

1894年,爱因斯坦的家庭医生根据爱因斯坦的要求,给他开了一个健康证明,证明他需要休息以恢复健康,于是他从学校退了学,那年他才15岁。他有一个计划。他的目的是逃避高中管制,把一年时间用于旅行和自学,然后报考瑞士苏黎世著名的联邦工学院。正如他经常回忆的那样,接下来的一年是他一生中最快乐的时期之一。他在德国和意大利的深山里穿行,研读他的物理书本,在热那亚参观美术画廊和博物馆。但是他的计划失败了。16岁时,他参加联邦工学院的入学考试,却没有通过。

情况也许是一场灾难,年轻的爱因斯坦陷入痛苦的深渊,就像许多其他落榜生那样,但是他的数学和物理学成绩非常出色,于是获得了一位教授的注意,这位教授鼓励爱因斯坦旁听他的物理课。他还劝告爱因斯坦不要放弃希望,可以申请到实行进步教学法的瑞士州立中学学习。

爱因斯坦在瑞士州立中学里,自由成长,不受管制,很快获得了文凭,他再次申请进入联邦工学院。1896年秋天,虽然没有达到入学年龄,但还是被录取了。

4年后的1900年,他从联邦工学院获得了学位。但这些年并不是快乐的年份。他热爱瑞士,爱得很深,以至于1901年加入了瑞士籍,但他并不是快乐的学生。即便苏黎世联邦工学院相对自由的空气对他的气质来说,还是太受限制了。关于他在学院的那段时期,他后来在《自述》中写道:“无论是否喜欢,为了应付考试,一个人都必须把所有材料填进自己的脑袋。对我来说,这种强迫造成了何等的压抑效应。我发现,在我通过毕业考试后的整整一年里,思考任何科学问题都使我大倒胃口。”

毕业后情况并没有任何好转。他在大学里没有交上很多朋友,也没有建立许多联系,他的高傲的确疏远了一些教授(他们也许可以帮助他获得大学职位)。他的经济状况不太稳定,眼下又找不到工作。整整一年他过的是毫无保障的生活,只能应聘一些临时工作,当家庭教师或偶尔担任代课教师。在经历了不堪回首的大学岁月之后,他对科学的热爱又缓慢恢复过来,于是他重拾学业,开始做博士论文研究。

最后,他交上了一点好运,正如发生在他身上的许多事情一样,这一好运出乎意料。他的一位同学,知道他需要工作,于是就对自己的父亲提起爱因斯坦。这位同学的父亲把爱因斯坦推荐给朋友海勒(Friedrich Haller),伯尔尼瑞士专利局的负责人。正好这时有一职位空缺,于是爱因斯坦得到了面试机会。对于爱因斯坦这样的人,这一工作是轻松的,它的任务就是在新的专利申请书送交上级官员之前,先对它们进行审查,评判其科学性或技术上的可行性。爱因斯坦的面试顺利通过,但这份工作属于行政事务,根据法律,这个职位要登广告。爱因斯坦被告知,在其他申请被筛选后会得到通知。最后的决定要经过几个月。这是一个艰难的等待,但是爱因斯坦却把这段时间用于准备一篇关于热力学的论文,这篇论文他交给联邦工学院,作为博士论文的一部分。

但该文最终被拒绝作为博士论文(尽管后来还是出版了),他作为科学家的生涯看来依然不见指望。正好这时,专利局通知他已被录用。

1902年6月,他来到瑞士专利局工作。这里与学术界相去甚远,但爱因斯坦却认为这一工作相当完美。叛逆者找到了一个临时的家。他终于可以摆脱那令人痛恨的僵化思维模式以及严格的学院管理体制的束缚,并且有许多空余时间留给自己。工作本身富有趣味,轻松,有时也很吸引人。尤其是当办公桌上铺满各种别出心裁、近乎狂想的科学发明时。他那出色的科学洞察力足以判断其中的对与错。他乐于向上级提供更理智、更原创的概念。但是,更重要的是剩下许多时间可用于思考:往往一天的工作上午几个小时就完成了,留下的其余时间可以自由地思考和设计自己的科学概念,幸运的是,做这些事情不需要实验室,只需要一支削尖的铅笔、一叠纸和他那独特的头脑。

到了1905年,他已经写成了不少于五篇的论文,所有这些论文都发表在当年的《德国物理学年鉴》(German Yearbook of Physics)上,其中有三篇特别重要。这一年他获得了博士学位。

其中一篇论文解释了被称为“光电效应”的神秘现象,人们关注此现象已有好几年:某些金属在光的照射下会发射出电子。一直没有人能够对这种现象作出解释,尽管1902年物理学家伦纳(Philipp von Lenard,1862—1947)发现,在光强与发射的电子能量之间没有关系。更亮的光似乎应该引起更多的电子发射,但事实上,它们激发出的电子不会比弱光所激发出的电子具有更高的能量。经典物理学对此无法提供解释。

这就是爱因斯坦的切入点,他搬出了普朗克的量子理论,这一理论已被尘封好几年,遭遇冷落。普朗克曾经指出,光以独特的“波包”形式辐射,爱因斯坦则加上:光也以“波包”形式传播。爱因斯坦指出,根据量子理论,一个特定的波长由具有固定能量的量子组成。当一个能量子轰击金属的一个原子时,原子释放出一个具有固定能量的电子,再没有别的。更亮的光含有更多的量子,但每个量子携带的能量不变,它会引起更多电子的辐射,但这些电子所携带的能量并不更多。光的波长越短(频率越高),量子所携带的能量越高,则激发的电子也具有更高能量。非常长的波长(更低的频率)是由能量更低的量子组成,在某些情况下因其能量太小而不足以引起电子释放。这一阈值与不同的金属有关。

这就是普朗克理论自用于解释黑体现象以来的第一次应用——它再次成功地对经典物理学不能解释的物理现象作出了解释。由于这一工作,爱因斯坦获得了1921年诺贝尔物理学奖。这是建立量子力学重要的第一步,亦即意识到所有物质具有间断和分离性,尤其是在非常小的尺度上,这一特性尤为显著。

在经典物理学中,能量和物质就像是沿着一面光滑的斜坡运动;而在量子力学中,能量和物质就像是沿楼梯运动。根据量子理论,一个物体只有吸收或辐射足够的能量,以便在另一个允许的能级上存在时,才能增高或降低能级。在量子跃迁中,物质与能量仅存在于一层与另一层“楼梯”之间,不能存在于允许的能级之外。

只要不涉及非常小或非常大与非常快的物体,经典力学总显得是正确的。普朗克的量子理论则有助于在原子以及更小的粒子的微小尺度上解释事物的机理。

然而,爱因斯坦正是由于关注非常大且非常快(即光速)的领域而闻名于世。但我们还是先对他在那一年发表的另一篇著名论文说上几句吧——另一个已经使物理学家烦恼了几十年的问题。

布朗运动

1827年的一天,苏格兰植物学家布朗正在用显微镜观察水中悬浮的植物花粉,突然他注意到这些花粉颗粒在做不规则运动。也许这些震荡运动正是这种微小颗粒“生命力”的证据。但是,当布朗又检验水中悬浮的无生命染色颗粒时,结果也观察到了同样的运动:这是一种无规则的运动。然而,他没有对这一运动给出解释,在此后的75年里也没有任何人作出解释。

20世纪初 ,爱因斯坦从数学上证明,在水中做常规运动的分子足以推动微小的颗粒摇晃不定。他计算出不同大小分子和运动角度所产生的效应,从而推出一个方程,可用于计算进行撞击的分子及其组成原子的大小。几年后,1908—1909年,佩兰(Jean-Baptiste Perrin, 1870—1942)做了一系列实验,根据观察证实了原子的存在,并且验证了爱因斯坦的理论工作。这是第一次针对原子的存在,提供了纯粹观察性而不是推理性的证据。

狭义相对论

法国物理学家佩兰通过观察实验证明了物质的原子特性,并且从数学上验证了分子的存在。1926年他因此项工作荣获诺贝尔物理学奖。

不可思议的是,爱因斯坦并不是因为 1905年发表的五篇论文中最重要的那篇而获得诺贝尔奖——这篇论文涉及后来叫做狭义相对论的理论。之所以叫“狭义”,是因为它涉及一个特殊情况,在此爱因斯坦只讨论物体沿直线做匀速运动的情况。你可以回忆一下,迈克耳孙和莫雷测不出光速的任何变化。爱因斯坦在对此实验结果并不知情的情况下,也在思考这一问题,他的论证从这一假设开始,真空中的光速恒为常数。即使光源在运动,即使测量光的观测者也在运动,但都不影响光速。

爱因斯坦还抛弃了以太概念,而迈克耳孙和莫雷却纠缠于其中。麦克斯韦需要它,因为他认为光以波的形式运动,如果真是这样,就需要有某种媒质光才能传播。但是,如果光像普朗克量子理论所述,是以分立的波包或量子形式传播,情况又是怎样呢?它就会更像粒子,从而不需要任何媒质也能传播。

依据这些假设——光速是常数,没有以太,光以量子传播和运动是相对的,爱因斯坦就能够证明为什么迈克耳孙-莫雷实验会得到这样的结果,从而排除了对麦克斯韦电磁方程组有效性的质疑。

因此,在狭义相对论中,爱因斯坦基本上只是对牛顿物理学作了这样的修改:在他的公式里,光的相对速率总是相同的。不管相对于任何参照系,它都不发生变化,即使其他事物互相间有相对变化。质量、空间和时间全都跟着你的运动速度而变化。在旁观者看来,你运动得越快,你的质量也就越大,你占据的空间就越小,时间也过得越慢。你越是接近光速,这些效应就越显著。你如果是一名宇航员,正以光速的90%在运动(光速约为30万千米每秒),你旅行5年后(根据你的日历手表)回到地球,却发现留下的朋友已经过了10年。或者,如果你可以加快发动机,使你以光速的99. 99%在运动,只旅行了6个月,你会发现,在你离开的这段时间里,地球上已经流逝了 50年。

所以,在相对论看来,说时间是相对的,它并不总是以同样的速率流逝。例如,运动的钟表走得慢些。20世纪60年代,密歇根大学一个科学家小组制备了两套原子钟,精确度达到13个小数位。他们把其中一套安装在飞机上,在世界各地飞行,另一套完全相同的原子钟留在地上。当飞机带着原子钟回到地面时,这些原子钟与地面上的原子钟比较,它们比留在地面上的原子钟的确少滴答了几次。

相对论还说,物体运动得越快,在静止的观察者看来,它沿运动方向的长度就收缩得越厉害。在同一观察者看来,质量却似乎是增加了。此外,根据相对论,没有任何物体能够达到光的速率(或者,更精确地说,达到所有电磁辐射在真空中的运行速率,电磁辐射包括无线电波、X射线、红外线,等等)。光速是最高限值,因为当物体接近光速时,它的质量接近无穷大。

最让人们吃惊的是,爱因斯坦运用他的著名方程式E=mc2,证明了能量和质量正是同一事物的两个方面。在这个方程中,E是能量,m 是质量,c2是 光速的平方,是一个常数。

所有这些看来都与常识完全相悖。但常识是根据日常生活经验形成的,如果你进入了非常非常快的世界,就不会觉得相对论真有那么奇怪。

当然我们大多数都没有这样的经验。但不管它显得多么有悖常理,近一百年来每一次实验检验都证明了爱因斯坦是正确的。

广义相对论

令人不可思议的是,爱因斯坦在发表光电效应、布朗运动和狭义相对论的论文之后又过了4年,才在苏黎世大学找到一个教学岗位,尽管薪金很少。但是到1913年,由于普朗克的努力,柏林附近的威廉皇帝学院(Kaiser Wilhelm Institute,简称KWI)为他新设了一个职位。自从1905年发表论文之后,爱因斯坦一直在研究一个更大的理论——广义相对论。狭义相对论仅适合于直线匀速运动。但是,当运动物体加速、减速或者沿螺旋轨道转弯时,情况会怎样呢?更普遍的加速运动更是复杂,而能够解释这种运动的理论必将更为有用。

现在,爱因斯坦来到了威廉皇帝学院,有机会完成这项工作。1916年,他发表了广义相对论,这一理论具有深远意义,特别是在宇宙尺度上。许多物理学家认为它是有史以来最为精彩的智慧结晶。

广义相对论保留了狭义相对论的原则 ,与此同时增加了引力这一维度——因为引力是引起加速和减速的力,也是使卫星绕着行星、行星绕着太阳旋转的力。

爱因斯坦认识到,无法区分引力效应与加速效应之间的差别。于是他放弃了引力是一种力的思想,代之以一种人为设想的方式,即我们观察的物体就是以那种方式在空间和时间里运动。根据爱因斯坦相对论,在三维空间(长、宽、高)之外再加上第四维——时间,共同组成所谓的时空连续体。

为了说明加速和引力本质上具有相同效应这一思想,爱因斯坦以缆绳断裂、从建筑物顶层下落的电梯为例。电梯下落时,乘客的感觉是“失去了重量”,就好像他们是在宇宙飞船上一样。此时,他们是在做自由下落运动。如果梯内的乘客看不见梯外的任何东西,他们就无法区分这一体验与乘坐飞船在地球轨道上遨游时的体验有什么不同。

爱因斯坦利用这一等效性,写出了一组方程式,其中引力不再是一种力,而是一种时空的弯曲,就好像每个大物体都置于一块大橡胶的表面。星星之类的大物体在时空里转弯,就像是位于橡胶板上的大球会使橡胶表面凹陷那样。质量引起空间和时间的变形就导致了我们所谓的引力。引力的“力”并不真正是恒星或行星等物体的特性,而是来自空间形状本身。

事实上,这一弯曲已经得到了实验验证。爱因斯坦在三个领域里作出预言,在这三个领域中,他的广义相对论都与牛顿的引力理论有矛盾:

1.爱因斯坦广义相对论允许行星轨道的近日点(离太阳最近的点)有位移现象(水星轨道就有这样的位移,该现象曾经使天文学家困惑了多年)。

2.光在逆着引力离开星体时,会受强引力场的作用产生红移。

3.光被引力场偏折的量应该 比牛顿预言的大得多。

第一条预言并不特别引人注目,因为列维利尔(Urbain Le Verrier, 1811—1877)已经观测到了水星轨道的位移,并且在1845年为了作出解释提出有另一个内行星存在的假设。但是,一直没有人能够找到这颗传说中的行星,爱因斯坦的理论则解释了此现象从而一举解决了这个奥秘。

至于强引力场中的红移,很快就得到了证实。美国天文学家亚当斯(Walter Sydney Adams,1876—1956)曾经证明恒星的发光度,或亮度,一般可以通过光谱而测定。1915年,他正在研究天狼星的伴星。从这颗星的光谱可以断定,这颗星虽然很暗,却非常之热。极高的温度应当产生与恒星表面积相关的极为强烈的发光度,现在的情况却是,这颗星极为暗淡,这只能说明天狼星的伴星具有极小的表面积和极大的密度——比普通的物质密得多。按照卢瑟福的思想,原子内大部分是空虚的空间;但是,天文学家的结论却是,这颗星可能是由坍缩的原子所组成,原子中的亚原子粒子紧紧挤在一起了。英国天文学家爱丁顿(Arthur Stanley Eddington, 1882—1944)建议亚当斯,说这颗白矮星(这类超密天体后来叫这个名字)一定具有特别强的引力场。

这一可能性使它成为检验爱因斯坦理论第二个预言(红移)现象的合适对象。果然,1925年,亚当斯有机会寻找这一偏移,并正好找到了它。白矮星的吸收光谱与正常光谱相比,确实向红端偏移。在20世纪60年代,更精致的测量仪器使人们有可能测试到太阳发出的光线所产生的更小偏移,结果也确证了爱因斯坦的预言。

广义相对论诞生于第一次世界大战的中期,所以对于第三个预言,光的引力偏折的验证,一直拖延到战后才得以进行。1919年,伦敦皇家天文学会组织了两个远征队——一个去巴西北部,一个去西非海岸边的普林西比岛——利用一次正好在太阳附近有许多更亮的星星出现时所发生的日食。1919年 5月 29日,日食发生了,他们在白天的黑空里,对附近的恒星进行了测量。然后把这些测量数据与 6个月前的半夜天空对比,当时同样的星星不在太阳附近。引力偏折的效应非常明显,证明爱因斯坦是对的。他立即成为世界上最出名的科学家,他的名字也就变得家喻户晓了。

与此同时,德国——长期以来都是科学中著名成果的最初发源地之一——对于正在国内工作的众多杰出科学家越来越不友好了,特别是对许多像爱因斯坦那样已被列入纳粹犹太名单的人。20世纪30年代初,开始出现这些预兆:剥夺犹太人公民权,逮捕他们,犹太人财产和犹太教堂被大肆掠夺和破坏。最后在1940年,希特勒政权在奥斯维辛以及其他许多地方建立了死亡集中营,几百万犹太人被监禁拷打,用毒气熏死。20世纪30年代初,开始出现大规模流亡现象,其中包括许多非犹太裔科学家,他们本着自己的做人原则而离开德国,因为不愿意在同事们被迫害的地方工作。1930年,爱因斯坦永远离开了德国。他来到美国加州理工学院演讲,之后再也没有返回德国。他接受新泽西州普林斯顿高等研究所的职位,在那里他成了永久居民,1940年成为美国公民。

爱丁顿坚定地支持爱因斯坦的相对论。他通过参加1919年的一次远征,观察了日食,从而 验证了广义相对论。他还正确地建议,天狼星的伴星β星,是检验广义相对论预言的红移非常适宜的对象。爱因斯坦认为,爱丁顿1923年关于相对论的论文是各种文字表述中写得最好的。

爱因斯坦总是在同事间的思想交流中起催化剂的作用,他一生都活跃在物理学的世界里。但这位叛逆者也发现,正如普朗克所感觉到的那样,物理学的改变之快超过了他愿意接受的程度。地平线上隐隐出现这样的挑战,诸如玻尔的互补性原理和海森伯(Werner Karl Heisenberg, 1901—1976)的不确定原理,对此,他一生都在质疑。爱因斯坦也许会喃喃而语:“上帝从不对宇宙玩掷骰子这套把戏”,或者“上帝也许是狡黠的,但没有恶意”。在他生命的最后几十年里,他把大部分时间用于探讨能把引力和电磁现象包容在一起的途径,但没有成功。直到生命最后的日子里,他仍然是一个孤独的提问者,对自然和人性提出各种质问。他总在寻找真理的终极之美。

爱因斯坦在新泽西州普林斯顿高等研究所。

玻尔与爱因斯坦对量子问题的最早论战。爱因斯坦主张的光理论必须以某种方式将波动性和粒子性有机地结合起来,并且波和粒子这两个侧面可以因果性互相联系起来,而玻尔却坚持光的经典波动理论,否认光量子假设的有效性。

玻尔是量子力学中著名的哥本哈根学派的领袖。他们不仅创建了量子力学的基础理论,并给予合理的解释,使量子力学得到许多新应用,如原子辐射、化学键、晶体结构、金属态等。更难能可贵的是,玻尔与他的同事在创建与发展科学的同时,还创造了“哥本哈根精神”——这是一种独特的、浓厚的、平等自由地讨论和相互紧密地合作的学术气氛。

1930年出席在哥本哈根理论物理研究所召开的一次会议的代表。前排左起第二、三、四分别为玻尔、海森伯、泡利。

1916年,密立根通过光电效应实验,证实了爱因斯坦的理论工作,也证明了普朗克常数独立于黑体辐射。

1921年,在玻尔的倡议下成立了哥本哈根大学理论物理学研究所。它在量子力学的兴起时期是全世界最重要、最活跃的学术中心。图为当时的理论物理学研究所。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。