二、死亡人口年龄性别差异

死亡人口的年龄和性别数据资料各年度统计不全,这里仅以1982年和2000年第三次、第五次人口普查资料为据,将其差异及变化情况作以对比。

(一)年龄差异

1.死亡率的年龄差异

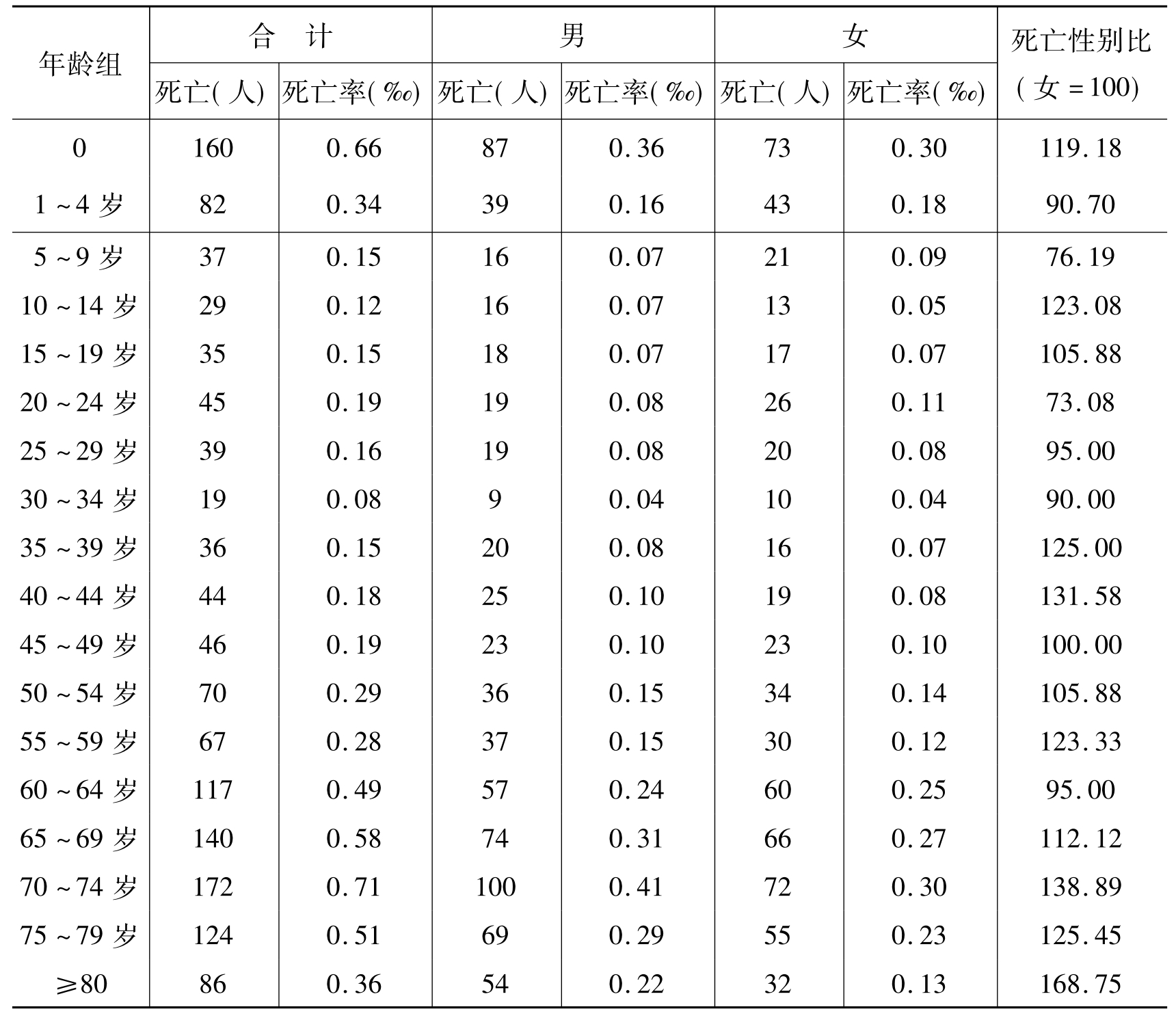

两次人口普查资料数据都显示出,死亡率0岁组偏高,从1~4岁组起渐次下降,到一定年龄组逐步上升,其差异变化,主要表现在死亡率最低点年龄组与峰值点年龄组的不同和年龄组之间的差异幅度。1982年死亡率0岁组为0.66‰,30~34岁组降至最低点0.08‰,从35~39岁组起渐次上升到70~74岁组,峰值点为0.71‰。年龄组间差异,以0岁组与1~4岁组最大,相差0.32个千分点,以40~44岁组与45~49岁组之间、50~54岁组与55~59岁组之间差异最小,均相差0.01个千分点。2000年死亡率,0岁组为0.83‰,15~19岁组降至最低点0.05‰,从20~24岁组起渐次上升到75~79岁组,峰值点为0.69‰。年龄组间差异同样以0岁组与1~4岁组最大,相差0.74个千分点,30~34岁组与35~39岁组之间、40~44岁组之间,均为零差异。

2.死亡人口年龄差异

1982年、2000年死亡人口的年龄差异与死亡率的年龄差异基本相对应,0岁组死亡人数较多,从1~4岁组渐次下降,到一定年龄组渐次上升。

1982年,30~34岁组死亡人数降到最低点19人,从35~39岁组渐次上升,70~74岁组达到最高点172人。死亡人数年龄组间差异以0岁组与1~4岁组、70~74岁组与75~79岁组之间差异大,分别为78人、48人;40~44岁组与45~49岁组、50~54岁组与55~59岁组之间差异缩小,分别为2人和3人。

2000年,15~19岁组死亡人数降到最低点15人,从20~24岁组起渐次上升,75~79岁组达到最高点220人。死亡人数年龄组间差异,以0岁组与1~4岁组、50~54岁组与55~59岁组之间差异大,分别为239人、50人;30~34岁组与35~39岁组、40~44岁组之间,死亡人数相同。

(二)性别差异

1.死亡率的性别差异

1982年,1~4岁组、5~9岁组、20~24岁组、60~64岁组死亡率,男性低于女性;15~19岁组、25~29岁组、30~34岁组、45~49岁组死亡率,男性和女性相等;其余各年龄组死亡率男性高于女性,且高年龄组性别差异大于低年龄组,其中70~74岁组性别差异为0.11‰。

2000年,0岁组、5~9岁组、20~24岁组、30~34岁组死亡率男性低于女性; 25~29岁组死亡率男性和女性相等;其余各年龄组死亡率男性高于女性,且高年龄组性别差异大于低年龄组,其中70~74岁组性别差异为0.13‰。

两个年份死亡人数的性别差异,与死亡率的性别差异基本相对应。

2.分年龄组死亡性别比例

1982年,1~4岁组、5~9岁组、20~24岁组、25~29岁组、30~34岁组、65~69岁组死亡性别比例均小于100,20~24岁组最小为73.08,45~49岁组为100,其余各年龄组均高于100,≥80岁组最高为168.75。性别比高于100的年龄组中,15~19岁组、50~54岁组均为105.88,其余年龄组在112.12~168.75之间。

2000年,0岁组、5~9岁组、20~24岁组、30~34岁组死亡性别比例均小于100,30~34岁组最小为54.84,25~29岁组为100,其余各年龄组均高于100,10~14岁组最高为210.00。性别比高于100的年龄组中,60~64岁组和65~69岁组分别为108.54和107.00,其余年龄组在108.70~210.00之间。

以上简述均见表4-3-5、4-3-6。

表4-3-5 1982年环县死亡人口分年龄、性别死亡率统计表

资料来源:第三次人口普查资料

表4-3-6 2000年环县死亡人口分年龄、性别死亡率统计表

资料来源:第五次人口普查资料

(三)死亡率变化的原因

死亡率随经济社会条件的改变而变化。20世纪80年代以来,人民群众物质、文化生活水平不断提高,医疗卫生条件进一步改善,新型农村合作医疗制度开始实施,农村社会保障制度逐步完善,死亡人口逐年减少,死亡率逐年下降。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。