文明之间的关系

文明之间的关系

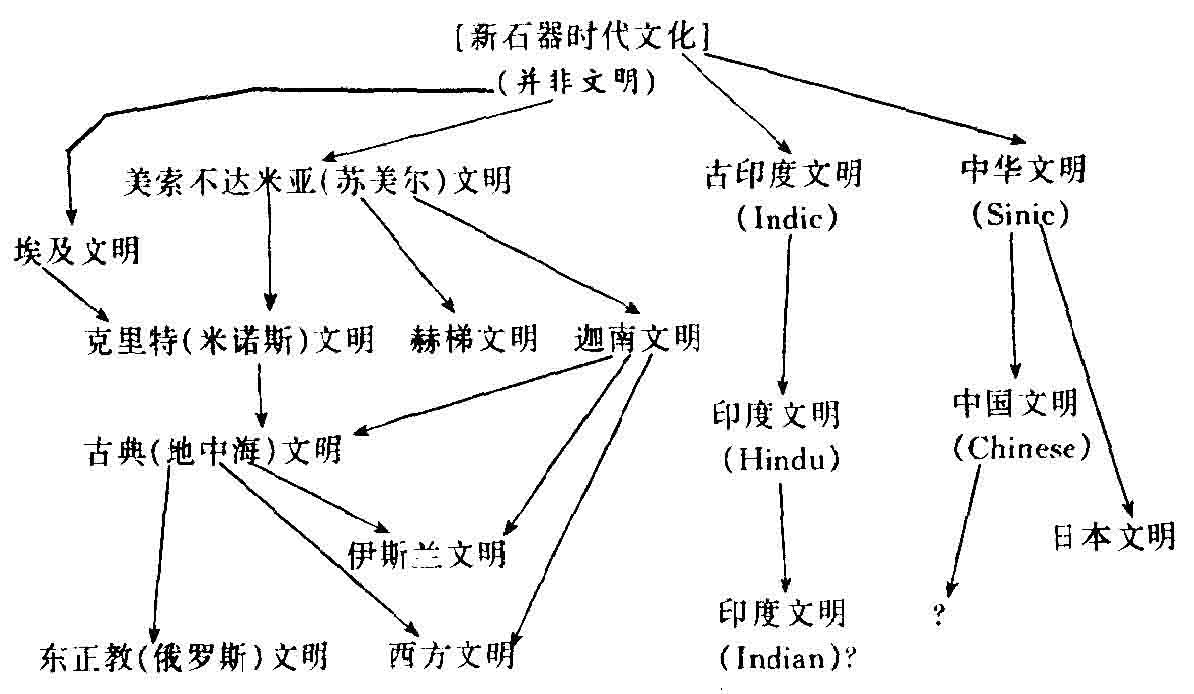

遭遇:公元1500年前的文明。文明之间关系的演变经历了两个阶段,现在正处于第三个阶段。在各文明最初出现后的3,000年中,除了个别例外,它们之间的交往或者不存在,或者很有限,或是间断的和紧张的。历史学家用来描述这些交往的词——“遭遇”,准确地表达了它们的性质。(注21)文明被时间和空间分隔开来。只有数量很少的文明存在于同一时期,而且,正像施瓦茨和艾森施塔特所论证的,在Axial时代和前A时代之间存在着重大的差别,其差别在于它们是否承认“超验的秩序和世俗的秩序”之间的区别。A时代的文明不像它们的前辈,具有被一个独特的知识阶级所传播的超验神话,这个阶级的组成是“犹太人的预言家和祭司、希腊的哲学家和诡辩家、中国的文人术士、印度的婆罗门、佛教的桑加和伊斯兰教的乌理玛(Ulema)”。(注22)随着一个文明的陨落和经过一个中断期另一代继承者的兴起,一些宗教目睹了两代或三代隶属文明。图2.1是依时间顺序排列的主要欧亚文明之间关系的简图(根据卡罗尔·奎格利的图表复制)。

图2.1 东半球的文明

资料来源:卡罗尔·奎格利《文明的演变:历史分析导论》(印第安纳波利斯:自由出版公司,第2版),第82页。

文明也在地理上相互分离。公元1500年以前,安第斯文明和中美洲文明与其他文明之间和相互之间几乎没有交往。尼罗河流域、印度河流域、底格里斯河和幼发拉底河流域,以及黄河流域的早期文明,也相互没有影响。东地中海、西南亚和北印度地区的文明之间的交往最终的确增多了,然而,分隔文明的距离和有限的克服距离的交通工具,限制了交流和商业关系。虽然在地中海和印度洋上有一些海上通商,但“旅行的有效手段是穿越平原的马匹,而不是海上航船,像公元1500年以前一样,世界上相互分离的文明靠它们彼此之间维持着微小的联系”。(注23)

思想和哲学从一个文明传到另一个文明,但这常常历时几个世纪之久。最重要的并非由征服所引起的文化传播,也许是佛教被传到中国,这发生在它发源于印度北部大约600年之后。公元8世纪中国发明了印刷术,11世纪发明了活版印刷,但直到15世纪这一技术才传到欧洲。造纸术公元2世纪出现于中国,7世纪传到日本,8世纪向西传播到中亚,10世纪到北非,12世纪到西班牙,13世纪到北欧。中国的另一项发明——火药,产生于9世纪,几百年后它才传到阿拉伯国家,14世纪才到达欧洲。(注24)

文明之间最引人注目的和最重要的交往是来自一个文明的人战胜、消灭或征服来自另一个文明的人。这些交往一般来说不仅是暴力的,而且是短暂的,且仅仅是断断续续地发生的。从公元7世纪开始,伊斯兰和西方之间以及伊斯兰和印度之间确实发展了相对持续的和时而强化的文明间交往。然而,大多数商业、文化和军事的相互作用发生在文明内部。例如,虽然印度和中国偶尔受到外族(莫卧尔人、蒙古人)的入侵和奴役,但这两个文明在自己的文明内部都有漫长的“战国时代”。同样,希腊人相互之间的战争和贸易要比他们同波斯人或其他非希腊人之间的更频繁。

冲击:西方的兴起。欧洲基督教文明作为一个独特的文明最早出现于8世纪和9世纪。然而,几百年间,它在文明程度上落后于许多其他文明。唐、宋、明朝时期的中国、8-12世纪的伊斯兰世界、8-12世纪的拜占庭,在财富、领土、军事力量以及艺术、文学和科学成就上远远超过了欧洲(注25)。11至13世纪之间,欧洲人热情而系统地借鉴了“来自更高的伊斯兰文明和拜占庭文明的适当因素,同时使这一遗产适应于西方的特殊条件和利益”,在此推动下,欧洲文明开始发展。同一时期,匈牙利、波兰、斯堪的纳维亚和波罗的海沿岸皈依了西方基督教,随后又接受了罗马法和西方文明的其他方面,西方文明的东部边界从而稳定了下来,并从此固定在那儿而无重大的改变。12和13世纪期间,西方人千方百计地扩大对西班牙的控制,而且确实建立了对地中海的有效统治。然而,其后土耳其势力的兴起引起了“西方欧洲的第一个海外帝国”的垮台(注26)。不过到1500年,欧洲顺利地进行了文化上的文艺复兴,社会多元主义、扩大的商业和技术成就为一个全球政治的新纪元提供了基础。

文明之间断断续续的或有限的多方向的碰撞,让位于西方对所有其他文明持续的、不可抗拒的和单方向的冲击。15世纪结束时摩尔人最终重新征服了伊利比亚半岛,葡萄牙人开始了对亚洲的渗透,西班牙人开始了对美洲的渗透。在其后的250年间,整个西半球和亚洲的重要部分都被置于欧洲的统治和控制之下。18世纪末,欧洲首先撤回了对美国,尔后是对海地的直接控制;然后大部分拉丁美洲起而反抗欧洲的统治并获得了独立。然而,19世纪后半叶,重整旗鼓的西方帝国主义扩大了西方对几乎整个非洲的统治,巩固了西方在南亚次大陆和亚洲其他地区的控制,到20世纪初,除土耳其之外的整个中东实际上都直接或间接地受到西方的控制。1800年欧洲人或前欧洲的殖民地(在南美和北美)控制了地球表面土地的35%,1878年这一数字为67%,1914年为84%。到1920年,当奥斯曼帝国被英国、法国和意大利瓜分时,这一比例进一步提高。1800年英帝国包括150万平方英里的土地和2,000万人口。到1900年,维多利亚女王时代的“日不落”英帝国包括了1,100万平方英里土地和3.9亿人口(注27)。在欧洲扩张的过程中,安第斯和中美洲文明被有效地消灭了,印度文明和伊斯兰文明同非洲文明一起被征服,中国受到渗透并从属于西方的影响。只有俄国、日本和埃塞俄比亚这三个在高度中央集权的帝国权威统治下的文明得以抵制西方的冲击,并维持了有意义的独立存在。400年之久的文明间关系是由其他社会对西方文明的从属所构成的。

这一独特的和急剧的发展的原因是:西方社会结构和阶级关系的发展;城市和商业的兴起;西方社会的权力在各等级和贵族之间、世俗权威和宗教权威之间的相对分散;西方各民族的民族意识的觉醒以及国家行政机构的发展。然而,西方扩张的直接根源是技术:发明了到达距离遥远的民族的航海工具,发展了征服这些民族的军事能力。正如杰弗里·帕克所观察到的,“‘西方的兴起’在很大程度上依赖于使用武力,依赖于下述事实:欧洲人及其海外对手之间的军事力量对比稳定地倾向于有利于前者;……西方人在1500-1750年期间成功地创造出第一个全球帝国的要诀,恰恰在于改善了发动战争的能力,它一直被称为‘军事革命’。”西方军队的组织、纪律和训练方面的优势,以及随后因工业革命而获得的武器、交通、后勤和医疗服务方面的优势,也促进了西方的扩张。(注28)西方赢得世界不是通过其思想、价值或宗教的优越(其他文明中几乎没有多少人皈依它们),而是通过它运用有组织的暴力方面的优势。西方人常常忘记这一事实;非西方人却从未忘记。

到1910年,世界在政治上和经济上比以往人类历史上的任何时期都更加联为一体。国际贸易占世界总产值的比例高于以往任何时期,而且直到70年代和80年代之前没有再次接近于这一比例。那时国际投资占总投资的比例也高于其他任何时期。(注29)此时,文明意味着西方文明,国际法意味着源自格劳修斯[3]传统的西方国际法,国际体系是西方的威斯特伐利亚体系,其主体是主权的而文明化的民族国家及其所控制的殖民地领土。

这一由西方所确定的国际体系的出现,是公元1500年以后的几个世纪中全球政治的第二个重大发展。除了同非西方社会之间以控制-从属模式相互作用之外,西方社会之间也在更平等的基础上相互作用。这些在一个单一文明内的政治实体之间的相互作用,与那些曾发生在中国、印度和希腊文明中的相互影响非常相似。它们建立在包含“语言、法律、宗教、行政实践、农业、土地占有制,也许还有亲族”的文化同质性之上。欧洲人“具有共同的文化,并通过有活力的贸易网络、人员的不断流动和统治家族之间的大量联姻而维持着广泛的交往。”他们实际上也无休止地相互打仗;在欧洲国家中和平只是例外而不是常态。(注30)虽然在这一时期的大部分时间里,奥斯曼帝国控制着常常被看作是欧洲的四分之一的部分,但人们并不认为这个帝国是欧洲国际体系的一个成员。

西方文明内部的政治受巨大的宗教分裂以及宗教战争和王朝战争的制约达150年之久。在威斯特伐利亚条约签定后的另一个150年中,西方世界的冲突在很大程度上是君主或皇帝、绝对君主和立宪君主之间的冲突,他们都试图扩大自己的官僚机构、军队、商业经济力量,以及最重要的是,扩大他们所统治的领土。在他们创建民族国家的过程中,以法国革命为开端,主要的冲突变成了民族之间的而不是君主之间的冲突。正如R.R.帕尔默1793年所指出的,“国王之间的战争结束了;民族之间的战争开始了。”(注31)这一19世纪的模式一直延续到第一次世界大战。

1917年,由于俄国革命,民族国家冲突之外又加上了意识形态冲突,首先是法西斯主义、共产主义和自由民主之间的冲突,然后是后两者之间的冲突。在冷战中,这些意识形态体现在两个超级大国的身上,两者都根据自己的意识形态来确定自己的认同,两者又都不是欧洲传统意义上的民族国家。马克思主义首先在俄国,然后在中国和越南掌握了政权,这代表了从欧洲国际体系向后欧洲多文明体系过渡的阶段。马克思主义是欧洲文明的产物,但它既没有在那儿扎根,也没有在那儿取得成功。而现代化的和革命的精英把它引入到非西方社会;列宁、毛泽东和胡志明使它适应了他们的目的,并用它来向西方的权力挑战,来动员他们的人民,坚持民族认同以及自己国家对西方的自主。然而,这一意识形态在苏联的垮台以及它实质上适应于中国和越南,并不一定意味着这些社会将引进西方其他自由民主的意识形态。作出这种假设的西方人可能因非西方文化的创造性、恢复力和个性而感到意外。

相互作用:一个多文明的体系。因此,在20世纪,文明之间的关系从受一个文明对所有其他文明单方向影响支配的阶段,走向所有文明之间强烈的、持续的和多方向的相互作用的阶段。前一时期文明间关系的两个主要特征都开始消失。

首先,历史学家所钟爱的短语“西方的扩张”终结了,“对西方的反抗”开始了。西方的力量相对于其他文明的力量不规则地下降了,虽然时有中断和倒转。1990年的世界地图与1920年的世界地图很少有相似之处。军事和经济实力的平衡以及政治影响的平衡发生了变化(在以后的一章中将对此作更详细的探讨)。西方仍然具有对其他社会的重要影响,但是西方与其他文明之间的关系日益受西方对其他文明发展的反应的制约。非西方社会远不只是西方创造的历史的客体,而是日益成为它们自己的历史和西方的历史的推动者和塑造者。

第二,由于这些发展,国际体系超越了西方,成为多文明的。同时,西方国家之间的冲突——它几个世纪以来一直支配着这个体系——消失了。20世纪后期,西方作为一个文明步出了其发展的“战国”阶段,走向其“普遍国家”的阶段。本世纪末,当西方的民族国家粘合为欧洲和北美的两个半普遍的国家时,这一阶段仍然没有完成。然而,这两个实体及其组成单位,被正式的和非正式的机构纽带构成的一个极其复杂的网络结合在了一起。以前文明的普遍国家是帝国,但自从民主制成为西方文明的政治形式以来,正在出现的西方文明的普遍国家便不再是帝国,而是联邦、邦联以及国际政权和组织的混合物。

20世纪伟大的政治意识形态包括自由主义、社会主义、无政府主义、社团主义、马克思主义、共产主义、社会民主、保守主义、国家主义、法西斯主义和基督教民主。它们在一点上是共同的,即它们都是西方文明的产物。没有任何一个其他文明产生过一个重要的政治意识形态。然而,西方从未产生过一个主要的宗教。世界上的伟大宗教无不是非西方文明的产物,而且,在大多数情况下是先于西方文明产生的。当世界走出其西方阶段时,代表晚期西方文明的意识形态衰落了,它们的地位被宗教和其他形式的以文明为基础的认同和信奉所取代。西方文明的特有产物——威斯特伐利亚条约所造成的地区的和国际政治的分离——正在走向终结,正如爱德华·莫蒂默所指出的,宗教“越来越可能侵入国际事务。”(注32)西方所造成的文明间的政治思想冲突正在被文明间的文化和宗教冲突所取代。

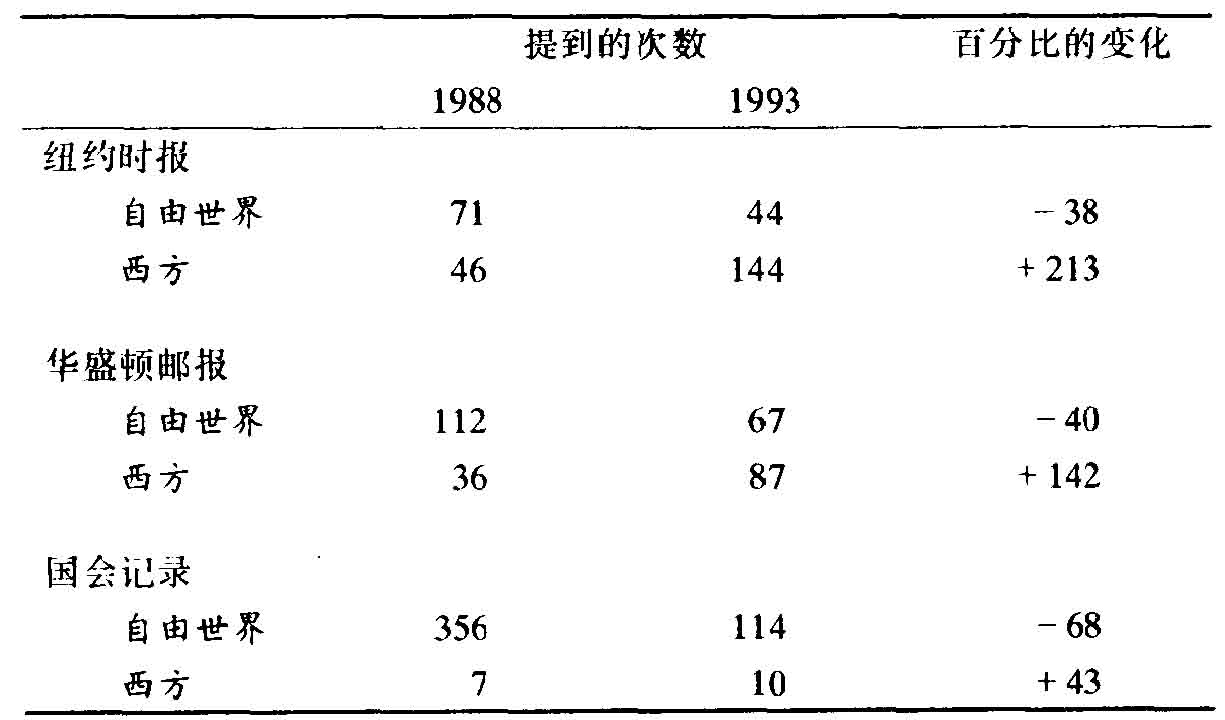

全球政治地理因此从1920年的一个世界走向60年代的三个世界,然后走向90年代的12个以上的世界。与此相伴随的是,1920年的西方全球帝国收缩为60年代的较有限的“自由世界”(它包括许多反对共产主义的非西方国家),然后进一步收缩为90年代的更为有限的“西方”。这一变化在用词上反映在1988到1993年之间使用意识形态的术语“自由世界”的减少和使用文明的术语“西方”的增多上(见表2.1)。它也表现在越来越多地把伊斯兰教当作一个文化一政治现象来提及,以及越来越多地提到“大中华”、俄罗斯及其“近邻”和欧洲联盟所有这些带有文明内容的术语。在这第三个阶段,文明间的关系比它们在第一个阶段更为频繁和紧张,也比它们在第二个阶段更为平等和互惠。同样,与冷战时代不同,西方和其他文明之间、许多非西方文明之间,没有一个单一的分裂占支配地位,而是存在着多种分裂。

赫德利·布尔认为,“当两个或两个以上的国家相互之间有充分的交往,而且对相互的决定有充分的影响,以使它们至少在某种程度上作为整体的部分来行动时”,一个国际体系就出现了。然而,只有当一个国际体系中的国家具有“共同利益和共同价值”,“认为它们都受一套共同的规则约束”,“有共同的机构运作”时,才存在一个国际社会。像它的苏美尔、古希腊、公元前一世纪希腊、中国、印度和伊斯兰前辈国际体系一样,17至19世纪的欧洲国际体系也是一个国际社会。19至20世纪期间,欧洲的国际体系扩大到实际上包括了其他文明的所有社会。一些欧洲的体制和实践也被输出到这些国家。然而,这些社会仍然缺乏支撑欧洲国际社会的共同文化。根据英国的国际关系理论,世界因此是一个发展良好的国际体系,但至多是一个非常原始的国际社会。

每一个文明都把自己视为世界的中心,并把自己的历史当作人类历史主要的戏剧性场面来撰写。与其他文明相比较,西方可能更是如此。然而,这种单一文明的观点在多文明的世界里日益不相关和无用。研究文明的学者长期以来承认这一自明之理。1918年,斯宾格勒谴责流行于西方的把历史简单地划分为古代、中世纪和现代阶段的狭隘的历史观,指出它仅仅适用于西方。他说,有必要用哥白尼的研究方法来代替这一“托勒密的历史研究方法”,并用“大量强大文化的戏剧性场面”来代替“历史直线式发展的空洞虚构”,(注34)几十年后,汤因比严厉批评了表现在“自我中心的错觉”中的西方的“狭隘和傲慢”,即认为世界环绕着西方旋转,存在着“不变的东方”,以及“进步”是不可避免的。像斯宾格勒一样,他认为统一历史的假设是无用的,即这样一个假设:“只存在着一条文明之河,那就是我们自己的,所有其他的文明之河都或者从属于它,或者消失在荒沙之中。”(注35)在汤因比之后50年,布罗代尔同样强调需要努力寻找一个更广阔的视野,并理解“世界上伟大的文化冲突和世界文明的多样性”。(注36)然而,这些学者所警告过的错觉和偏见依然存在,而且到20世纪末已膨胀为普遍的和狭隘的自负:欧洲的西方文明现在是世界的普遍文明。

表2.1 使用“自由世界”和“西方”两个词汇的情况

资料来源 :Lexis/ Nexis。提到的次数是关于或包“含自由世界”或“西方”这两个术语的文章的数量。凡提到“西方”之处都检验过其出处的适当性,以确保提到“西方”时是指一个文明或一个政治实体。

【注释】

[1]用“东方”和“西方”来识别地理上的区域是令人困惑不解的和种族中心主义的。“北方”和“南方”有被普遍接受的两极的固定参照点。“东方”和“西方”却不具备这样的参照点。问题是相对于什么而言是东方和西方?这完全取决于你站在何处。西方和东方最初大概是指欧亚大陆的东部和西部。然而,从一个美国人的观点来看,远东实际上是远西。对于中国历史的大部分时期来说,西方意味着印度,而“在日本‘西方’通常意味着中国”。见威廉·E·纳夫《从日本观点看“东方和西方”问题的回顾》,载于《比较文化评论》杂志第13-14期,1985秋和1986春,第228页。——原书脚注

[2]那么犹太文明又如何呢?大多数研究文明的学者很少提到它。从信仰者的人数来看,犹太教显然不是一个主要文明。汤因比把它描述为一个从早期叙利亚文明中演变而来的被抑制了的文明。它在历史上与基督教和伊斯兰教相联系,而且犹太人在几个世纪中把自己的文化认同保持在西方的、东正教的和伊斯兰教的文明中。随着以色列的建立,犹太人有了文明的所有客观认同:宗教、语言、习俗、文学、体制以及领土的和政治的家园。但是什么是它的主观认同呢?在其他文明中生活的犹太人的文明认同程度各有不同,从完全认同于犹太教和以色列,到一般信仰犹太教和完全认同于他们居住地的文明。然而,后者主要发生在居住在西方的犹太人中。见摩德凯·M·卡普兰《作为一种文明的犹太(教》费城:犹太教复兴运动出版社,1981版;初版于1934年),主要见该书第173-208页。——原书脚注

[3]格劳修斯(1583—1645),荷兰法学家,其《战争与和平法》(1625)确立了国际法的标准。——编者注

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。