[摘要]社会网络研究是自格兰诺维特以来在社会学最具影响力的领域之一。然而,系统回顾社会科学和自然科学对社会网络的探讨就会发现,其研究的基本方向出现了偏 差,工具主义替代了对人类社会基本原理的探讨。本文围绕社会网络的基本问题即连通性问题,探讨了既有研究在连通性的形成、特征及影响因素等维度的得与失, 呼唤社会学研究在人类社会具有高度连通性的时代回到连通性和对人类社会基本原理的探讨。

[关键词]连通性 同质性闭包 结构平衡

2004年,弗里曼(Freeman,2008:154)系统回顾了社会网络研究的发展历史,并通过对小世界(small world)研究文献的分析观察到,从文献的引用源流和知识发展来看,始终存在着两个几乎完全隔离的社区,一个是社会科学的社区,另一个是自然科学的社 区,直到21世纪,这两个社区也未能走到一起。

时隔10年之后,哥德尔和梅西(Golder & Macy,2014)在《美国社会学年鉴》上撰文,认为社交网络产生的、基于个体行为的、带有时间标记的数据,为研究人类社会的认同、地位、冲突、合作、 集体行动、扩散等社会学的基本问题提供了丰富的数据源,同时,也对社会学的方法论提出了直接挑战。

为了强调这一点,在文章的开头,他们还引用了瓦茨(Watts,2011:266)的一段话:“正如望远镜引起了天体研究的革命一样,通过将不可测转化为 可测,移动终端、万维网以及互联网通信领域的技术革命等具有潜在的力量,让我们对自己以及互动的理解发生革命……在亚历山大•蒲柏(Alexander Pope)提出对人类的研究不能仰仗老天而应该依靠我们自己的论断300年后,终于,我们有了自己的望远镜,让我们开始革命吧!”

对照10年内的这两篇文献,具有讽刺意味的是,一方面,为了研究社会网络我们曾经寻找数据,并在自然科学和社会科学两个相互隔离的领域各自为战;另一方面,当真正的、基于社会网络的“大数据”出现在面前的时候,却又不知道如何利用,还要誓言一场研究的革命。

问题到底出在哪儿呢?我们的革命将从哪里开始?为此,我们不得不回到问题的原点。从那里开始,探索社会网络研究的起点、发展、机会与未来。

构成社会网络的条件是节点之间的连通性。在连通性的基础上,结构既是连通性的后果,又是影响连通性变化的因素;而对结构形成影响的,则是节点的内生或外生 属性。因此,节点(nodes)、边(lines,edges)、结构(structures)、动态(dynamics),构成了社会网络研究的不同层 级,也提出了社会网络研究的不同议题域。

本文试图通过把握对社会网络研究的不同知识来源与脉络,探讨连通性的条件、特征以及影响,呼吁社会学回到人类社会互动的基本问题上来。正如瓦茨 (Watts,2011:266)所说,参与对自己以及互动理解的革命。本文的第一节探讨社会网络研究不同的知识来源;第二节重点关注针对网络要素及连通 性重要性的探讨;第三节讨论连通性的机制和影响连通性的因素;第四节归纳社会网络结构对节点的影响;第五节对全文进行总结,并提出回到连通性探讨的重要性 和急迫性。

一、多学科传统:刻画连通性

在今天的学术界,“社会网络研究”并不是一个具有共识的概念。即使在社会学领域,不同学者也意指自己熟悉的那一片天地,显然,不同人的所指,并非在同一片蓝天下。在社会学之外,其歧义性就更加凸显了。如此格局的形成,与它的历史渊源密切相关。

就社会学而言,对社会网络的思考可以追溯到齐美尔(Georg Simmel),他的形式社会学最明显地体现了连通性的思想。齐美尔(2002:55~91)认为,社会由个体的互动形成,社会存在于若干个人有着相互影 响的地方,因此社会学的研究对象不是宏大的机构和系统,而是从最简单、微妙的人际互动的形式和类型入手,研究(人)数对互动形式的性质和关系复杂性的影 响。“三人组合”与“二人组合”不仅是数量差异,更是社会互动性质的分野。二人群体的社会关系是纯粹的、直接的,每个人仅面对另一个对象;可在三人群体 中,每个单一要素都会作为其他两个要素的中间体发挥作用,故,面对的不再只是另一个对象,还有超越个体之上的集体。三人互动,已经体现出了社会生活的全部 性质①。

今天看来,齐美尔对互动形式的重视是被重新发现的社会网络分析的思想渊源。遗憾的是,在他那个时代并没有人接过他的衣钵去发展社会网络研究。

社会网络研究的初期成长,除了社会学以外,在不同学科有不同的表现,尤其是社会心理学和认知心理学对小群体社会结构和群体动力学的研究。

早在20世纪30年代,心理学家莫雷诺(Jacob L.Moreno)首次使用了社群图(sociogram)②的概念,将之前已经广泛谈及的“网络”、“结构”等隐喻式的观念表达为由节点和边组成的可视 化图示,认为社会网络研究实际是由网络图呈现的社会关系研究。

从20世纪50年代开始,密西根大学群体动力学研究中心的哈拉雷(Frank Harary)就图论(graph)在社会结构研究中的应用进行了长期的、卓越的研究。图论关心的是一系列要素构成的集合以及这些要素之间的关系,要素被 称为“点”或“节点”,关系叫作“边”。图中的边和节点被赋予方向、权重、介数等属性,用来衡量社会行动者及其关系的特征和类型(Harary & Norman,1953)。此后,图论逐渐成为社会网络分析的一项核心基础。

还有一些学者则致力于呈现网络背后的数理关系,譬如莫雷诺开创的社会计量学(Sociometry)被认为是社会网络研究的另一个重要传统。社会计量学是 群体生态学的定量部分,应用实验技术和定量方法,探讨人类的心理特征、群体演变及其中个体的位置(Moreno,1934:10~11)。在《谁将生存》 (Who Shall Survive)一书中,莫雷诺研究了纽约州一所封闭式的女子培训学校,通过女孩之间相互选择的频数来测量每个女孩的“吸引力”(Drawing Power),构建了群体的完整人际关系网络及隐含其中的心理联系状况(Moreno,1934:69~78)。

具有讽刺意味的是,一项社会计量学的研究呈现居然没有任何数学或计量模型。几年之后作者才向拉扎斯菲尔德(Paul F.Lazarsfeld)求助,让他为自己的社会计量创造基准模型(base-line model),计算在随机选择的前提下,任一个体被其他个体选择的概率(转引自弗里曼,2008:34)。

数学家拉巴波特(Rapoport,1953a,1953b,1954)意识到了随机假设的数理模型与实际生活感受及实验数据的差异,决定探讨一个更基础的问题:随着时间的推移,个体之间是如何建立关系的。

根据当时普遍流行的随机假设,在完全由随机个体组成的群体中,任意两个个体之间建立关系的可能性是相等的。不过,这一推论却与实验数据差异巨大。在这样的 背景下,拉巴波特把问题操作化为,一个人的信息是如何传播到自己熟人圈(acquaintance circle)之外的。

基于传递性假设,拉巴波特建模分析了信息在熟人圈内外传播的情形,发现群体的人口结构影响了二人关系的建立。他用新的信息知情者(knower)表示新的 熟人。一个熟人圈外的新的知情者的出现,一定是因为他在还毫不知情的时候遇到了一群知情者,且知情者在自己熟人圈内相互交换信息时没有遗漏掉他。即不同个 体的熟人之间有重叠和交叉,一个人的熟人圈会因为纳入了与自己熟人圈有交集的其他人而扩大。

这个结论,后来被概括为有影响力的“三元闭包”(triadic closure)原理:“在一个社交圈内,若两个人有一个共同的朋友,则这两个人在未来成为朋友的可能性就会提高。”(伊斯利、克莱因伯格,2011:33)。三元闭包是由节点形成网络的基本原理。

“三元闭包”形象地呈现了某个时点社会网络连通性的形态,拉巴波特的努力则允许人们在一段时间内动态地探索连通性的发生和发展。因此,三元闭包成为社会网络连通性探讨的基本原理。

尽管来自不同学科的努力基本奠定了社会网络研究的思想和方法传统,弗里曼(2008:58)认为,20世纪40~70年代的30年间,并没有形成社会网络 研究的某个中心;不仅如此,一般意义的社会网络视角,也没有成功推广到更广的社会科学研究中,社会网络研究仍旧处在“黑暗时代”。然而,不可否认的是,这 段时期,也是社会网络研究在各自学科积累知识的时代,不同学科的学者对社会网络的基本特征及其重要性锲而不舍地进行探索,为20世纪70年代怀特 (Harrison White)及其后继者们探讨社会网络结构要素,并为将社会网络研究方法论带回学术界公共视野打下了良好基础。

如今的社会网络研究延续了来自齐美尔、莫雷诺和拉巴波特等所在不同学科的研究传统,围绕社会网络的三类基本问题进行探讨,即(1)网络有什么基本特征? (2)影响网络特征的因素有哪些?(3)具有不同特征的网络又如何影响身处其中的个体或群体?在不同学科传统的基础上,把不同学科传统的社会网络研究融合 到一起,运用由传感器汇集的人类行为(大)数据,正在形成崭新的社会网络领域,这就是瓦茨所说的革命。其基础正是各学科传统中共有的基本原理:连通性。

二、连通性的特征

(一)社会科学的努力及其议题

三元闭包原理告诉我们,构成网络的连接(边的出现)来自节点之间有公共的关系节点。这里,拉巴波特直接暗示了节点及其属性对连通性的重要性。连通性 (connectivity,connection)是指,在给定的节点群中,任一节点是否均可通过某条路径到达任一其他节点,即社会中的任一行动者之间 是否可以产生关系。在不同学科社会网络研究的演进中,从物理学转向社会学的怀特系统地探讨了构成连通性的第一要素——节点。

怀特关注的焦点是组织的空缺职位,在社会网络研究中,就是一个节点。组织成员死亡、退休、离职或组织内部改组,都可能出现新的或空缺职位。如果组织没有计 划另外招募员工,就需要让组织已有成员来填补这个空缺,替代者原来从事的工作或职位就会成为第二个空缺,由另一位组织成员填补并形成第三个空缺。依此类 推,一条空缺链与一系列转换相联系,每次转换都意味着一个人从当前工作调到一个暂时空缺的工作(怀特,2009:51)。怀特分析了某一特定位置的结构属 性,模拟出一组空缺流动的分层概率模型。尽管怀特的模型因将人员流动过分简化为空缺流动而受到批评(McFarland,1974),不过,他却是学术界 第一次将曾经的数学模型放在组织中进行实证研究,也因此开启了对节点的实证探讨。

在实证的意义上,如果说怀特探讨的是职位如何找到人,即构成职位与人之间连通性的话,那么,怀特的学生格兰诺维特(Granovetter,1973)则 将研究重心转向了人是如何找到职位的,即促成人获得职位的人际与找职位的人之间的连通性,从节点的探讨转向影响人与职位之间连通性的因素,即边的探讨。

他用人际之间关系的“强度”区分了强、弱和无关系三种不同的连通性类型,提出了“弱关系力量”(the strength of weak ties)假说,并希望把从人们找工作中观察到的弱关系推广到一般社会关系网络。对个体而言,由弱关系构成的人际关系网规模更大,如此,也给个体更多的机 会,这就在经验层面解释了对找工作有帮助的往往是一般的熟人而非有亲密关系的个体。

然而,格兰诺维特的弱关系假设也遭到质疑,边燕杰(Bian,1997)在中国的研究发现,人们更多地通过关系网络中的强关系而非弱关系寻找工作。

两者对关系强弱的争论,其实都认同个体从社会关系网络中获得了可带来回报的资源,资源通过“边”流向个体。探讨“边”对个体的意义,发展了大量社会资本和 地位获得的研究(Lin,1999),也因此让社会网络研究与职业流动关联在一起,让许多研究转向了“找工作”、“累积社会资本”之类的议题。

社会网络研究在中国的传播,正是其工具性应用的一个实例。对既有文献的探讨表明,绝大多数研究都在强调社会关系网络作为社会资本,向身处其中的行动者提供 支持性资源,以助力行动者的职业流动、地位获得等(王春光,2000;边燕杰、张文宏,2001;王毅杰、童星,2004;刘军,2006;罗家德、孙 瑜,2013)。事实上,社会网络不仅有其社会资源的一面,更蕴含了人类社会的基本原理,对社会网络的研究是社会学探讨的一个范式(Scott & Carrington,2011:1~8),甚至是社会学研究范式的历史转向,仅聚焦其工具意义而忽视其人类社会基本原理的意义,则意味着舍本逐末。有鉴 于此,我们呼唤社会网络研究的历史转向回到其人类社会的基本原理上来。

其实,舍本逐末的现象,不仅发生在中国学术界,也发生在美国学术界。

在提出弱关系假设之后,格兰诺维特(Granovetter,1985)还意识到个体网络结构位置问题,他认为大多数个体行为都嵌入(embedded) 社会网络之中,经济生活中坚实的信任和可怕的欺诈都来自人际关系,而非制度安排或普遍道德。如果格兰诺维特的嵌入性假设具有原理性的话,那么伯特 (2008:9~44)的“结构洞”则是在网络结构意义上对嵌入性的工具主义应用。

伯特发现,弱关系捷径末端的结构位置就像桥头堡,具有极大的优势;在竞争环境中,其位置优势更加明显。这就是伯特命名的“结构洞”(structural holes)。如果说格兰诺维特的“弱关系力量”指的是边属性对节点的意义,那么伯特的结构洞,则直接点明了在弱关系连接的网络中,使边具有意义的正是结 构洞,是对“弱关系的力量”的一般概括(Everett,1994),是把弱关系放在了网络结构中的考量,说明结构洞的优势在于获取、整合并控制信息,处 在结构洞上的中间人(brokerage)具有开阔的视野,容易把不同信息整合成好的想法,这些优势事关个体在组织中的地位和成功。一个典型的经验事实 是,处于结构洞位置的公司经理通常会有更好的绩效和更多的奖金(Burt,2004)。

尽管如此,在结构意义上认识社会网络特征,其基础还是连通性。

在日常生活中,青少年群体的性疾病传播与其恋爱关系网络的结构高度相关,运用生成树展现某地域青少年恋爱关系,流行病学家可以清楚地模拟性疾病在青少年恋 爱关系网络中的传播路径,通过控制占据结构特征地位的关键人物,就可以有效地隔断疾病传播和采取预防措施(Bearman et al.,2004)。

在政治生活中,参议员对法案的政治态度(联盟或对抗),也受到参议员(节点)在网络结构中位置的影响(Fowler,2006;Neal,2014)。

在自然界,食物链和人类社会网络具有相似性。人际关系网络中存在由强关系构成的小群体,小群体内部的成员联系密切,小群体之间则交流甚少。将人际关系网络 存在区隔的特点运用于食物链分析,也可以揭示食物链的系统关系及各类食物链的结构性位置(Krause et al.,2003)。

随着社交网络数据的积累,学者们越来越多地感受基础议题的重要性。正是在这样的背景下,哥德尔和梅西(Golder & Macy,2014)认为,社交媒体庞大的用户群提供了优秀的数据库,让我们有机会研究网络的形态以及网络的形成,进而帮助理解网络结构的多样性、社会互 动规范和文化控制、激励和影响个人与集体行为的因素和结果等。哈佛大学的研究者利用美国某大学学生使用脸谱(Facebook)的数据,发现大学生的人际 交往在性别、种族、社会经济地位变量上存在差异,进而影响学生文化品位差异,从而观察美国种族和文化同质性的模式(Lewis et al.,2008)。

当然,对社交网络数据的应用也有争议。有学者就认为社交网络并未真实地反映现实世界的交往模式。一项针对推特(Twitter)用户的研究揭示,在粉丝和 关注构成的庞大网络表象下存在着大量没有实际意义的连接,两个人之间关注或被关注的联系,并不必然表明他们就是朋友(Huberman et al.,2008)。

不过,这样的争议是无力的。胡伯曼的例子只是数据利用问题,去除没有实际意义的连接是技术层面需要解决的问题,无法因此否认社交网络正日益成为人类社会生 活的重要组成部分,蕴含着人类社会的基本规律。不仅社交网,搜索网、学术网、物流网、金融网等各类网络,也都越来越普遍地植入人类社会的生活与工作之中。 譬如,根据《自然》(Nature)杂志的一项调查,越来越多的研究者加入学术类交流网(如researchgate.net、academia.edu 等),以达到关注同行研究进展和相互交流的目的(Van,2014)。

重读怀特的文献就会发现,接受过系统物理学训练的他进入社会学领域所致力的,既不是发明一个找工作的工具,也不是告诉人们积累社会资本的秘密,而是试图揭 示人类社会体现在社会交往与互动之中的基本规律是连通性,是因连通而形成的社会网络结构的特征,以及连通性、结构、动态之间的发展变化规律。遗憾的是,在 社会科学领域,对社会网络的研究,更多地转向了网络的工具性及利用,并渐渐地功利化,甚至湮没了其中的科学问题。

(二)自然科学的努力及其议题

与社会科学家的努力平行的是,自然科学家在努力探索社会网络中的自然科学问题。

早在20世纪50年代,政治学家德索拉•卜和数学家科恩(de Sola Pool & Kochen,1978)就从人们的日常话语中注意到“小世界”现象,并在一篇文章中试图通过数学推导解决“小世界”的问题:从总体中随机选择两个人,那 么,这两个人认识彼此的概率是多少?或者,在更一般的意义上,二者之间需要多少个中间人作为连接彼此的链条?根据他们的推算,在一个类似于美国人口总量的 社会中,至少有50%的一对陌生人可以通过少于2个中间人的熟人链建立联系。

1967年,心理学家米尔格拉姆(Milgram,1967)通过一个著名的文件传递实验,从经验上检验了德索拉•卜和科恩的推断。尽管具体结论不同,米 尔格拉姆仍然惊喜地发现,人类确实生活在一个“小世界”之中。“尽管不断有社会科学研究展示个体的异化及与社会隔离,但这一研究表明,每个人都紧紧地嵌入 在自己编织的巨大社会网络中”。米尔格拉姆实验是第一个涉及人类社会一般规律(“小世界”现象背后的规律)③的实证研究,揭示了人类社会网络潜在的连通性 特征,直接启发了后来的“六度分隔”理论。

在随后的几十年里,来自不同学科的研究人员重复了类似的实验,致力于探寻不同于米尔格拉姆实验的结果或其成立的条件。这些研究尽管发现了现实世界中的阶 级、种族等多种多样的社会阻碍,且“六度分隔”与社会网络中的个体特征高度相关(Kleinfeld,2002),不过,“小世界”假设并没有被打破,在 物理、生物、计算科学等多个领域普遍存在“六度分隔”现象,在任意两个素不相识的个体之间具有短路径。多兹等人(Dodds et al.,2003)的电子邮件转发实验将实验对象由现实社会中的书信扩展到电子邮件,规模扩展至60000名电子邮件用户,地理范围也扩展至13个国家的 18名收件人。研究结果依然与30多年前米尔格拉姆的实验结果一样,在两个互不相识的邮件用户之间,建立联系经过的中间人数在5~7人。同样,在万维网数 以亿计的网页之间,也存在小世界现象,任意两个不相关的网页之间的平均直径不到19次点击(Albert et al.,1999;Barabási,2013)。2011年,米兰大学的研究者分析了7.2亿脸谱活跃用户以及690亿在线朋友关系数据后发现,任意两 个互不相识的个体之间,平均只需要通过4.74个中间人就可以建立联系(Ugander et al.,2011;Backstrom et al.,2012)。

小世界现象被众多实验证实,它不仅存在于人类社会的人之间,也存在于互联网络的网页之间,甚或存在于其他自然现象之中;不过,要说它是人类社会的基本规 律,还需要从数理上进行证明。瓦茨和斯特罗加茨(Watts & Strogatz,1998)在小世界议题提出了30年后,证明了社会网络中的“关系边”随机散落在不同群体之间,在结构上大大缩短了任意两个节点之间的 可及距离,这些随机边以一定的概率使两个任意的、相互没有连接的节点之间可以通过较少的中介节点建立连接。这就是短路径原理,即人类社会的陌生人之间存在 大量的短路径。正是这些短路径,促成了小世界现象。克莱因伯格(Kleinberg,2000)则引入衡量远程连接跨越距离的尺度(控制远程连接的概率随 距离递减的程度),进一步完善了瓦茨—斯特罗加茨模型。

综上所述,社会科学对连通性形态的探讨从节点属性开始,延展到边属性,以及网络结构中处于特定位置(结构洞)节点的属性;同时,在对结构与社会行为或关系 特征的探讨中,关注了社会网络原理性特征即连通性特征的重要性,不过,并没有研究专注于连通性特征的探讨。倒是自然科学对连通性的特征给予了充分的关注, 尤其是对小世界的研究从实验检验到数理分析,揭示了在人类社会中人际之间普遍存在短路径的规律。

只是,到这里为止,我们尚没有探讨人类社会的陌生人之间之所以呈现网络现象以及在陌生人之间普遍存在着短路径的影响因素。

三、获得连通性的机制

无论是社会科学家还是自然科学家,他们在探讨连通性特征时就观察到,社会网络中的连通性并不是均匀分布的,而是呈现聚簇、隔离、等级等现象,正如在日常生活中可以观察到的,有的人身边总是围着很多人,有的人身边总是人很少;有的饭馆很火爆,有的则门可罗雀。

如此,要理解小世界现象呈现的规律,要理解强弱连接、结构洞的意义,要理解网络结构的形态与动态,就要探讨影响连通性的因素。在提出网络生态概念 (network ecology)探讨青少年社会结构的过程中,麦克法兰等人(McFarland et al.,2014)归纳了连通性获得的三个机制:同质性、平衡性、支配性。事实上,真正影响连通性只有同质性和平衡性,支配性机制以及作者提出的生态机 制,只是同质性机制和平衡性机制在给定环境下的变体而已。

(一)作为连通性微观机制的同质性闭包

拉巴波特(Rapoport,1953a,1953b,1954)最先认识到网络形成的基本原理,不过他认为自己的实验并不涉及信息在人群中传播的动力机 制,只是展示了人群中熟人关系网的一些统计学性质。真正开始对连通性微观动力机制进行探讨的是拉扎斯菲尔德和默顿(Lazarsfeld & Merton,1954:18~66),他们提出了同质性与友谊关系的议题。

拉扎斯菲尔德和默顿把友谊视为一种社会过程,他们分析了美国新泽西州和宾夕法尼亚州两个小镇居民及其“最亲密的三个朋友”构成的社会网络,发现“社会选 择”(selection)并不足以清晰地解释“人以群分”,而“同质性”则可以说明在某些特定方面相似的人之间建立友谊的倾向。

从写作初衷来看,作者的目的并不在于对“同质性”概念进行深度阐释,而是希望通过解释“友谊作为一种社会过程而非结果”提供一种将理论陈述、经验数据和方 法论基础有效结合的社会学研究范例;事实上,展示了在不同社会情景下“社会选择”发挥作用的机制。显然,对连通性的微观动力机制而言,拉扎斯菲尔德和默顿 的工作是开创性的(弗里曼,2008:83~89)。

谢林对芝加哥街区居民的种族特征和社会隔离的研究,进一步验证了同质性作为连通性微观机制的核心因素对社会网络格局的影响,他通过模拟空间隔离的过程,证 明了社会隔离并不一定是歧视的结果,即使没有人刻意要求隔离,个体的居住意愿也会导致相同肤色的人群聚集,而不同肤色的人群隔离 (Schelling,1971)。这种社会隔离的形成,不依赖任何社会规则,个体之间自愿选择的微观流动导致了网络结构的自然变动。

此后,“同质性”作为影响连通性的核心因素被广泛用来解释当代社会的政治、文化、种族格局。其中,种族隔离是最受关注的社会和政治议题之一。一项针对中学 课堂小群体现象的研究试图回答,在何种程度上,种族小团体的友谊是文化和社会经济小群体友谊的产物,而相似的观念、娱乐活动、宗教、冒险行为和社会经济因 素可否解释种族小群体的倾向?研究者采用多层P[,2]模型(multilevel P[,2] models)分析了来自英格兰、德国、荷兰、瑞典的625所中学的13272个学生,发现青少年倾向于和种族、文化和社会经济特征相似的人交朋友。然 而,遗憾的是,并没有证据表明种族同质性可以被文化和社会经济同质性解释(Smith et al.,2014)。

通过运用互联网数据,韦莫尔和刘易斯(Wimmer & Lewis,2010)运用脸谱的朋友网络数据在更大范围内研究了美国的种族同质性现象,作者区分了“homogeneity”和 “homophily”,美国社会种族交往网络的一个重要特征是同质性(racial homogeneity),而传统上,这一特征常常被归因于种族同质性(racial homophily),即“与有着相同种族背景的人交朋友的倾向”。研究发现,在美国的种族构成中,除亚洲人尤其是东亚学生主要基于种族同质性 (racial homophily)交往之外,对其他种族而言,一些与非种族因素有关的同质性,如共同居住的机会、同样来自精英学校等,同样影响着人际关系形成的过程。 因此,作者认为同质性(homophily)并非影响美国种族交往特征的唯一因素,在这些人口学特征之外,还有一些其他的平衡机制,如互惠、友谊的强化, 以及它们与种族因素的交集,造成了美国如今的种族交往现状。由此看来,同质性是社会选择的前提(邱泽奇、乔天宇,2015)。

与基于同质性的社会选择机制相对应的另一个机制,就是基于同质性的社会影响机制。从学习的角度来看,友谊群体为个人习得群体行为和态度提供了良好的环境 (班德拉,1995:19~31;萨瑟兰等,2009:220~235;Kreager & Haynie,2011)。坎德尔(Kandel,1978)运用美国青少年违禁药品使用状况的跟踪调查数据,解读青少年建立和解除友谊的过程。在吸食大 麻的青少年群体中可以观察到,在某一时期内,如果有人出现行为不一致,他的朋友就会倾向于与其解除朋友关系并寻找新的朋友;然而,更常见的情形却是,青少 年会调整他们自己的行为,最大限度地与群体规范保持一致,即小群体对其成员的“社会化”(socialization)。社会化会让小群体的成员之间的相 似性随时间而提高(McPherson,Smith-Lovin & Cook,2001)。

一项运用维基百科的文章编辑痕迹数据的研究,精确地跟踪分析了同质性的两种作用机制此消彼长的过程。51万名维基百科用户构成了一个庞大的社会网络,用户 共编辑过的文章约340万篇,任意两个用户由于他们共同编辑过一篇或多篇文章而获得连通性,两个编辑行为之间的相似性用二者均编辑过的文章数除以至少一个 用户编辑过的文章数来衡量。根据模拟结果,一段时期内,两名有过互动的编辑之间的平均相似度随时间变化的函数以第一次互动时间为界呈S形曲线,在第一次互 动之前,二者由于社会选择而相似度迅速提高;第一次互动之后的长时间内,在社会影响机制下,相似性的增长速度减缓,随着时间的推移,相似性又进一步提高。 由此证明,个体之间的相似性是社会选择和社会影响共同作用的结果(Crandall et al.,2008),连通性则是这个过程的起点。

从在线网络推广到现实世界,陌生人之间相遇的可能性,受到年龄、性别、种族、受教育程度、居住位置、社会经济地位等与社会选择有关因素的影响,而一旦相 遇,人们或更愿意与在某一生活、学习、工作或娱乐场有过交集的人交流。由此,我们就可以解释类似于日常生活中的“老乡见老乡,两眼泪汪汪”,“在家靠父 母,出门靠朋友”,“同学”、“战友”、“球友”之类的现象了。

如此,在微观上,影响连通性的核心因素就是同质性。不过,在不同的条件下,构成连通性的机制却不相同。如果是纯粹陌生人之间的,如前所述,在一个社交圈 内,若两个人有一个共同的朋友,则这两个人在未来成为朋友的可能性就会提高,即因为有共同的朋友而让两个节点之间获得连通性,就是三元闭包。

此外,归纳对社会选择和社会影响的讨论就会发现,如果在人际之间加入了非人际的影响因素,譬如针对事件的社会选择,即因为对某事物的共同兴趣让两个节点之 间获得了连通性,就是社团闭包;譬如针对事件的社会影响,即因为同一个场所让两个节点之间获得了连通性,就是会员闭包。

无论是因为人,还是事,抑或兴趣,让人(节点)做出选择或接受影响,把两个节点联系起来的、形成闭包的,都是来自同质性的影响。

(二)作为连通性宏观机制的结构平衡

依据同质性闭包机制,凡是获得连通性的两个节点,一定在某个属性上具有同质性,三元闭包、社团闭包、会员闭包的前提是节点之间的同质性。把同质性投射到获 得连通性的边上,就意味着边属性都是正向的。不过,在现实生活中,“与狼共舞”之类的关系(边)也非常常见,节点之间的非正属性并不意味着两个节点之间没 有连通性,如此,又该做何解释呢?

心理学家赫德尔(Heider,1946)把关系性质与网络结构的平衡关联起来,用 P-O-X模型阐述了其间的平衡原理。P和O是两个个体,X是某一实体对象,可以是情境、观点、事件或事物。个体与对象之间的关系有两个维度,第一个维度 是喜欢,称为L关系,有正向(记为L)和负向(记为~L)之分;第二维度是认知主体和认知对象之间构成一个因果单元(Causal Unit),称为U关系,如相似、所属、因果、邻近、归属等,也有正向(记为U)和负向(记为~U)之分。平衡状态则是指关系实体均没有变化的压力。

如此,就有了两种平衡状态:当只有两个关系实体时,平衡状态是指双方在两个维度上的关系都是同向(正向或负向)的;当存在三个关系实体时,“三正” (如,pLo+pLx+oUx)或者“两负一正”(pLo+o~Ux+p~Lx)都是平衡状态。在不平衡状态下,实体之间关系的结构将会产生趋于平衡的压 力。

也就是说,在社会网络中,如果节点之间并非同质性却获得了连通性,则连通性的获得一定是来自网络结构平衡的影响,而不是来自节点之间的同质性。

卡特莱特和哈拉雷(Cartwright & Harary,1956)将赫德尔的平衡理论扩展到认知心理学之外,使其适用于通信网络、权力体系、社会经济结构甚至是神经网络等各种经验领域,认知单元 涉及的关系实体也由三个扩展为多个。作者加入了有向图、符号图、圈等概念,提出了网络平衡的结构定理:一个符号图是平衡的,当且仅当网络的所有个体可被分 为两个独立的子集,子集内的个体均为正向关系且子集间均为负向关系。按照卡特莱特和哈拉雷的观点,平衡的结构可被分为两个各自内部高度团结且相互之间高度 对抗的子集。

戴维斯(Davis,1967)扩展了这一结论,提出平衡结构可以有多个相互对抗的子集,且就其产生的前提条件进行了限定。

卡特莱特和哈拉雷对赫德尔的另一个发展是,通过定义平衡程度(degree of balance)来区分和衡量非完全平衡网络的不同情形。诺曼(Norman & Roberts,1972)则继续推动了平衡理论的形式化,根据符号图中半圈的数量推导出了描述网络平衡程度的方法。

关系性质的区分及负向关系的运用,是对连通性特征认识的拓展,也是社会网络研究的一大飞跃。戴维斯(Davis,1963)认为,开创于赫德尔、发展于卡 特莱特和哈拉雷的结构平衡理论,可以用来概括和重述包括涂尔干(Emile Durkheim)、霍曼斯(George C.Homans)、费斯廷格(Leon Festinger)、科尔曼(James S.Coleman)、拉扎斯菲尔德和默顿在内的众多学者的人际关系、社会交换、社会团结等命题。

社会科学领域不断的实证研究验证和支持了结构平衡原理。莫尔(Moore,1978)收集了1957年“纽约时报索引”(the New York Times Index)涉及中东地区和巴格达条约的所有新闻,分析这些文章对23个国家之间关系的讨论,发现这些国家的关系在1957年前后的实际演变过程中明显体 现出逐渐平衡的趋势,在国际关系领域,验证了赫德尔的结论。

库涅基斯等人(Kunegis et al.,2009)对横点(slashdot)网站77985名用户在用户社团的评论和意见进行研究,通过对超过50万条代表正向或负向关系边的分析发 现,社团用户构成的社会网络具有乘法传递性,再次验证了“敌人的敌人是朋友”的假说。

有学者通过对野生动物的研究,验证了不仅在人类社会,结构平衡对动物世界的社会结忽视了布迪厄和科尔曼作用。结构平衡原理可以用来预测由于不确定性而引起 的动物世界网络结构的变化。在动物群体中,新成员的加入是一个不确定因素,会抑制原有的社会关系向平衡趋势发展(Ilany et al.,2013)。

卡特莱特和哈拉雷提出了结构平衡的状态,却没有对结构平衡的运行机制进行详细的讨论。结构平衡理论是结构平衡的静态解释,呈现的是特定情境中社会网络稳定 的符号图,然而向平衡运行的机制却是动态的。为解释结构平衡的动态,即连通性在结构中的变化,一些学者开始致力于寻找结构平衡的动态理论。安塔尔 (Antal et al.,2005)和库拉科夫斯基( et al.,2005)团队分别提出了一组离散时间模型(discrete-time models)和连续时间模型(continuous-time models),以考察节点间的关系随时间变化的动态路径。

此外,由于戴维斯将平衡结构中的对抗子集由两个拓展为多个,在此基础上也发展出了模拟网络结构动态平衡的分割模型(partitioning model),用以解释群体层面的平衡机制(Doreian & Mrvar,1996;Hummon & Doreian,2003)。

随着结构平衡原理及其动态模型的不断完善,平衡原理在解释群体过程方面的作用也将越来越大,进而构成了与同质性闭包具有互补性的、宏观层次的连通性机制。

(三)还有其他机制吗?

麦克法兰等人(McFarland et al.,2014)认为,连通性的获得,除了同质性、平衡性以外,还有支配性机制,并引用古尔德的研究(Gould,2002)作为支持性依据。

那么,古尔德的研究是否真的支持支配性机制呢?让我们先看一看古尔德的研究。古尔德的文章从研究等级分化的两个普遍传统开始,探讨的是地位等级制的来源。 通常来说,社会科学对普遍且持久的等级分化有两种解释视角:一种是个体主义视角,认为地位分化直接对应个体禀赋。在这种视角下,小群体的分化,通常是因一 些个体更健谈、更自信、更有能力,更可能成为任务领袖并扮演核心角色;此外,组织授予一些人更多的权威是因为他们比“追随者”显示了更多“领导者”天资 (Becker,1993:348),更有能力去实现组织目标。另一种是结构主义视角,认为处于特权位置的人基本上与个人特质无关,影响结构性位置的因素 是个体对有利社会地位的占有,而不论是如何占有。

古尔德则认为,携带不同禀赋、义务和期望的行动者占有社会的不同位置,并依据其所在群体的属性来调整自己的地位,进而形成地位等级制的再生产。其中,群体 属性是个体属性的集合,并影响个体的地位强化。如此,个体在群体中的位置就是个体针对社会影响和个体选择平衡的后果,“地位等级是一个自我实现的过程”。 正是在这样的意义上,以群体形态出现的社会网络,其实是群体的一种平衡状态。

顺着古尔德的论述逻辑就可以看出,支配性并非与同质性、平衡性一样是连通性另一种机制,而是在群体结构意义上平衡性机制的一种表现形态,在个体层次上,也是同质性的一种展现。

除了支配性机制以外,麦克法兰等人还提出了生态机制。运用美国青少年健康跟踪调查(Add Health)数据和麦克法兰班级研究(McFarland Classroom Study)数据,他们观察到青少年社会展现了多种形态的网络集群、隔离和等级制。既然社会(网络)形态来自微观的社会连接机制(tie- formation,与本文讨论的连通性一致),即同质性、平衡性、支配性,那么,这些微观机制又如何产生了青少年社会如此不同的形态呢?这就是他们的研 究问题。

通过对网络规模、组织分化、人口构成和学习氛围的分析,他们观察到,在青少年人际关系网络形成和发展过程中,生态特征作为催化剂,不同程度地加强或削弱了关系的形成。

同样,顺着麦克法兰等人的论述逻辑,在“友谊”网络中,无论是对于连通性的获得还是对于结构的动态,生态性或许是一个影响因素,却绝不是与同质性和平衡性 平行的连通性机制。更需要注意的是,学校、班级就像军队一样具有强制性组织属性,对学生“友谊”网络而言,的确具有外生性。

对支配性、生态性文献的考察让我们进一步确认,微观层次的同质性闭包、宏观层次的结构平衡,是构成连通性(connectivity,tie-formation)的两种机制。此外,是否还有其他机制,依然是一个开放的议题。

即使如此,在连通性获得的过程中,正如拉扎斯菲尔德和黙顿在半个世纪之前所说的,是一种社会过程,这个过程并不是一个黑箱,对这个过程的探索,或许正是社会学回到社会原理探索的一次机会。

四、连通性的影响

在对连通性的特征与连通性获得的讨论中,已经隐含了连通性对个体和群体影响议题。显然,连通性影响的讨论需置于互动的背景下,因为连通性连接的不是两个抽象的节点,而是具有社会行动能力的个体、群体、组织,是社会行动者。

在教育获得、职业获得、地位获得的众多研究中,除了个体特征,社会学家常常关注来自其他个体的影响,这类影响常常被归因于“社会资本”的作用。社会资本概 念的运用广泛,定义却并不明晰,有时是群体概念,有时又是个体概念(Borgatti et al.,1998)。

一般而言,社会资本的研究源于两种传统。第一种传统是布迪厄的社会资本。布迪厄(Bourdieu,1986:241~258)所讲的社会资本是区别于文化资本和经济资本的概念,是一种实际的或潜在的资源合集,这种资源与成员共享或认可的熟人网络有关。

另一种传统来自科尔曼。科尔曼(Coleman,1988)认为社会资本是一种个体拥有的社会资源,这些资源与个体在社会结构中的位置及权利义务有关,规范也可以是一种重要的社会资本。在科尔曼看来,社会资本似乎更像个体在达成某项目标时所获得或拥有的技能。

尽管布迪厄和科尔曼对社会资本的定义存在细微差别,不可否认的是,二人眼中的社会资本都是工具性的。这一工具性内涵被林南等人(Lin et al.,1981;Lin & Ensel,1981;Lin,1999)继承和发展,并在一系列地位获得研究中得到了集中体现,强化了社会资本作为个体可从中获益的社会资源含义。

此后,社会网络的工具性内涵在劳动力市场和职业流动等领域(Portes,1998; Fernandez & Castilla,2000;Mouw,2003;Lutter,2015)发挥了重要影响。目前也流行于中国社会学界,诞生了一批学术成果,专门探讨社 会网络作为产生支持性社会资源的载体作用(周玉,2006;刘军,2006;张文宏,2006;张顺、郭小弦,2011;罗家德、孙瑜,2013;陈云松 等,2014)。

显然,目前的社会资本研究首先假设了连通性背景下的社会资本可以产生某种影响,特别是对地位获得的影响。这些研究停留在了对连通性的工具性及其影响的讨 论,没有讨论到底其影响是如何发挥作用的,也忽视了布迪厄和科尔曼在提出“社会资本”概念时强调的概念背后的关系和结构性质。

在给定连通性条件下,连通性本身的结构在微观互动层面和宏观制度层面都会对互动过程发挥影响。从宏观层面来看,连通性的影响可以分为由公共信息扩散而产生 的影响和由共享网络结构的变化而产生的影响两种。前者是公共信息的变化导致的互动行为变化,行动者具有主观选择的能力。后者是因结构变动使得行动者不得不 按照现有结构的框架来调整行为。从微观层面看,连通性的影响可以分为由级联机制中的私人信息带来的行为传递和由博弈机制带来的位置变化,前者关注的是节点 属性的变化,后者关注的是边属性的变化。

(一)连通性影响的宏观机制

1.级联机制中的公共信息

19世纪60年代,米尔格拉姆通过一项实验证明了人群规模对于人们决策行为的影响。在实验中,研究人员安排1~15人不等规模的群体站在人群拥挤的城市街 头抬头仰望天空。当只有1个人抬头仰望时,有4%的路人驻足跟随仰望;随着实验群体规模的扩大,驻足跟随仰望的路人数量也会增多;当实验群体为15人时, 会有40%的路人停下来跟随仰望(Milgram et al.,1969)。这一研究表明,当下互动场景中公共信息的积累,促成了行人的跟随行为。需要注意的是,米尔格拉姆只是探讨了两者之间的相关性,其中的 机制依旧没有得到清晰的展现。

直到1992年,班纳吉(Banerjee,1992)通过进行一个思想实验的方式,在数理上证明了人们会根据互动过程的公共信息改变自己的行为选择。具 体来说,他设计了一个在(0,1)猜数字的游戏,猜对的人能获得一定的收益,每个人可能得到不同的信号(signal),之后依次宣布自己猜测的答案。猜 测前,行动者可以知道之前的人的选择。

在上述过程中,行动者理性的决策是,根据之前的人的答案和自己占有信号的关系进行判断。若之前人们的答案相对统一,则行动者选择与前人一样的答案获胜的概率“更高”;若不统一,则根据自己占有的“信号”作答。

最终的结果是,一旦最初几个说出答案的人达成了一致,那么,之后行动者的最优决策就是跟随这一答案,放弃自有信号的影响。班纳吉认为,这一博弈均衡的结果 是没有效率的,因为一些正确的信号在这一流程中可能被更多的错误信号埋没,使得行动者也成为传递错误信号的一部分。他将这一现象称为群集 (herding),并将上述现象带来的问题称为从众的外部性(herd externality)。

同年,比赫昌达尼等人(Bikhchandani et al.,1992)在数理证明之后,提出了现今更为常见的“信息级联”(information cascade)概念,并探讨了信息级联在生活中的实用性,如论文的发表、总统的竞选、金融的挤兑、流行的风尚这些涉及公共领域的事物,是如何在给定的连 通性条件下,当从行为先行者获得的信息比自身信息更“多”且具有“说服力”时,人们就会放弃自己的选择而跟随他人的行为。

此后,有关社会行动中信息级联的研究逐渐深入各个领域。譬如安德森与霍尔特(Anderson & Holt,1996)设计了一个更加精巧的实验,将猜数字换成了猜红色/蓝色球,并招募了被试者进行了实验,实验的结果和之前数理推论的结果基本一致,证 明了信息级联设想的现实性。

信息级联的模型探讨,可以被看作在特定连通条件下形成的现象。由于现实生活中的连通性程度更加复杂,研究信息级联的学者也发现了信息级联现象的脆弱性。班 纳吉(Banerjee,1992)提出,要想打破信息级联,需要一部分人无法观察到他人的信息,或等待奇异值的出现,即某个人不愿意遵循之前信息级联的 结果,选择暴露自己的私人信息。比赫昌达尼等人(Bikhchandani et al.,1992)认为,阻断信息级联方法的根本是发出新的公共信息,在混乱的公共信息中,行动者会更愿意选择遵循私人信息。胡克等人(Huck & Oechssler,1999)也注意到,在复杂信息的环境下,信息级联不太容易发生,一旦行动者得知自己处在信息级联之中,或者一旦级联中出现的奇异值 成为公共信息,信息级联就很有可能断裂。

在给定的连通性条件下,连通性决定了公共信息传递的方式和结果,进而影响人们在互动过程中的行为。信息级联之所以会产生,就是由于实验中依次暴露信息的节点的连通性极差,导致每个节点在决策前只能依靠前人提供的公共信息,私人信息转变为公共信息的渠道被阻断。

2.网络中的结构变动

在给定连通性条件下,如果将连通性看作控制变量,则连通性在宏观层面产生影响的机制是信息级联;如果把连通性作为自变量,网络结构变动造成的连通性的变 化,打破了原有网络的节点间平衡,使得网络的节点有激励改变自己的行为,形成新的结构平衡,从而使得整体网络呈现出新的面貌。

事实上,一些早期的社会网络研究已经注意到结构对节点行动策略的影响,如伯特的结构洞理论,强调的正是处于结构洞位置节点整合资源的能力。不过,多数研究并没有探讨网络变动的影响机制。

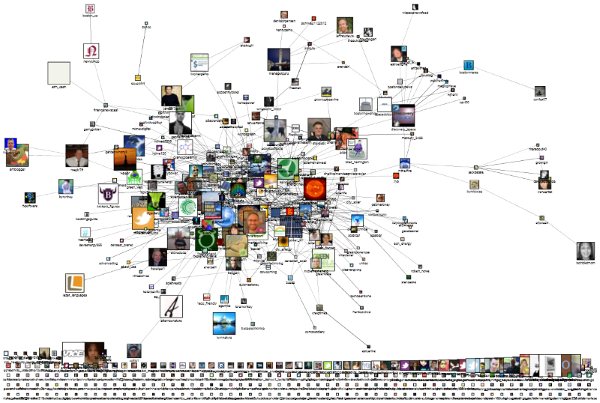

早在1968年,布雷斯(Dietrich Braess)提出了一个有趣的运输网络的现象,如图1(转引自伊斯利、克莱因伯格,2011:147~148)。有一个运输网络需要承担4000辆汽车 从A地到B地的通勤,A-C和D-B公路的行驶速度x/100取决于行驶在路面上的汽车数量,A-D和C-B公路固定耗时45个单位时间。当没有 C-D边时,车主经过多次博弈,会达成分别有2000辆车在A-C-B和A-D-B公路上行驶的平衡状态,每辆车耗时65分钟。假设政府为提高运输网络的 连通性,增加了C-D高速公路,且车辆在C-D行驶几乎不耗时。如此改变,不仅不会改善交通,反而因所有车主一致选择A-C-D-B路径,让每辆车耗时 80分钟,比原来的耗时多了15分钟。这一看似提升运输网络连通性的行为,反而导致了所有人福利的损耗,这就是布雷斯悖论。在现实生活中,还真有这样的实 例(Baker,2009)。

图1 布雷斯悖论

从连通性的角度来看,增加C-D边提高了运输网络的连通性,正是因为连通性的变化,使得行动者需要重新寻找网络平衡的位置。布雷斯悖论是网络连通性变化影响人们决策行为的经典例子。在上述网络中,边代表的是节点的收益函数。

另有研究则从连通性变化带来网络信息传递机制的变化入手进行讨论,如崔时英(Chwe,1999)在研究集体行动的形成时,提出了网络连通性直接影响了集 体行动的产生,如果将节点之间边的属性看作传递集体行动信息的网络,那么,如果有一个群体,群体内的节点相互知晓行动门槛值,且确认只有达到门槛值才能让 处于群体中的节点参与到集体行动之中,则连通性的变化能够直接影响到行动中的节点。

在此后的研究中,一些研究者还通过实验方法探讨不同连通性条件下人们决策的时长问题,卡恩斯等人(Kearns et al.,2006)通过让实验者与相邻实验者保持不同的颜色(红/绿)的决策过程,来计算不同邻居数量和连通性模式对决策时间的影响。他们发现,在连通性 较差的网络中,如果每个人仅知道自己左边和右边行动者的决策,人们耗费时间也就越久,而在有中心节点的网络中,人们决策的时间就会大大缩短。

既有的研究说明,边上负载的无论是信息还是收益,都是互动中节点行动策略的基础。连通性的变化往往还会成为新兴制度的创生过程。如作为电子商务平台的淘宝 网站就将过去互相不联系的卖家和买家连接在了一起,而且使得卖家通过淘宝平台不断地向买家传递各类信息,包括产品信息、商店信誉、他人评价等,以期满足现 有连通性下节点间互动的条件。于健宁(2014)通过对淘宝网络交易数据的分析认为,淘宝的信誉评价机制传递着淘宝卖家信誉的公共信息,并显著提高了淘宝 平台的成交量(连通规模)。

(二)连通性影响的微观机制

1.级联机制中的私人信息

在现实生活中,行动者除了运用公共信息做决策以外,更多的是通过自有的私人信息进行决策。奥格曼等人(O'Gorman et al.,1976)在研究种族隔离时发现,当询问人们当地种族隔离的情况时,超过50%的人认为他们所在地区的大多数美国白人支持种族隔离,实际上却只有 少数美国白人主张种族隔离。如果人们遍历所有节点信息,那么在回答时就不会明显的高估。显然,人们之所以高估,依据的是自己占有的信息,即私人信息。

为了探究信息在网络的哪个部分产生了如信息级联一样的传播现象,斯蒂芬(Stephen,2000)提出了基于网络结构的级联机制,他借鉴了格兰诺维特 (Granovetter,1978)行动门槛值,以及埃里森(Ellison,1993)的协调博弈,建构了一套通过给定节点门槛值来考察一个事物在某 一特定网络结构的传播过程。斯蒂芬特别强调,人不是在和一个巨大的人群互动,只是在和自己周围的个体互动。

虽然讨论指向的是一个特殊网络结构,在网络中传递的却是基于节点的私人信息。在研究取向上,研究者也开始重视网络中处于特殊位置节点的影响力,如博尔加蒂 (Borgatti,2006)和肯普等人(Kempe et al.,2003)通过数学计算来探讨如何寻找网络中的关键节点以形成最大限度的网络级联,并成为营销科学中的一个重要方法论,用于分析新产品的最优营销 边界(Domingos & Richardson,2002)。

循着结构级联讨论的另一个研究取向是社会行为的传播过程,特别是个人行为基于网络结构而传播的特征和过程。克里斯塔基斯和富勒(Christakis & Fowler,2007)用从弗雷明翰心脏研究中心获得的12067个人在1971年到2003年之间32年社会互动的网络数据进行分析后发现,在一个给 定的地理区域内,有一个肥胖朋友的人变胖的可能性增加57%,有肥胖兄弟姐妹的人变胖的可能性增加40%,有肥胖配偶的人变胖的可能性增加37%;作为对 照,肥胖传染现象并不发生在地理位置最为接近的邻居中。换句话说,连通性的结构特征,是影响肥胖发生概率的因素。在1971~2003年的每一个时间点 上,都存在由肥胖个体组成的聚簇,这些聚簇呈现出“三度分隔”的特征,即“三度影响力”(three degrees of influence)。

此后,该研究团队又通过对吸烟行为的研究提出,在网络中基于行为的“超个体”会将异质性节点排斥到网络的边缘(Christakis & Fowler,2008);在对快乐行为的研究中则提出了节点位置对行为汇聚的影响(Fowler et al.,2009);在对饮酒行为的研究又讨论了节点属性对新事物传播的影响(Rosenquist et al.,2010)。在这些研究中,都能找到“三度影响力”。

在完全随机的超大社会网络中,“三度影响力”假设刻画了传播的特征,个体(事件)在社会网络中的影响力,随传播距离而衰减,超出“三度分隔”,影响力就会 逐渐消失(克里斯塔基斯、富勒,2013:113~190)。一些研究也将上述研究方法用在了新兴人际互动方式的研究中,如莫拉雷斯等人(Morales et al.,2014)在对推特用户行为的研究中发现,传播效果的差异来自用户关系网络的拓扑结构差异,粉丝具有异质性的用户,更容易获得传播有效性。

2.博弈机制中的地位变化

如果说网络中的级联现象是连通性基于私人信息在水平上的影响,那么,网络交换理论的提出则从垂直上弥补了级联解释力的不足。

在网络中的位置不同、携带的资源不同,连通性赋予的地位也是不相同的。爱默森(Emerson,1962)很早就注意到了关系中的权力,他认为交换网络中 的权力是个体获取个人利益的权力,权力大小取决于关系双方的相互依赖性,关系中一方对另一方的依赖性越强,另一方的权力就会越大。一个交换网络由两个或多 个行动者的交换关系形成一种社会结构,至少包含如下几种要素:(1)一组行动者;(2)分布于行动者的资源;(3)对每个行动者而言进行交换的机会; (4)业已形成并可持续发展的交换关系;(5)连通性,将交换关系连接成社会结构的一组关系。其中,存在正、负、混合三种类型的连通性。

在一个由交换关系A-B和A-C组成的最简单的三人交换网络中,若交换关系 A-B的发生以交换关系A-C的发生为前提,则交换网络连通性为正;若交换关系 A-B的发生以交换关系A-C的不发生为前提,则连通性为负;由于外部资源的可选择性,一个复杂网络中常常会因为存在消极连通性而展现出混合的结构特性 (Cook et al.,1983)。

在定义交换网络的基础上,库克参与的另一篇文章进一步指出,不同的网络连通性对交换网络中权力分布的影响不同,网络的连通性特征、资源短缺和改变潜在权力 依赖关系的其他特征影响了交换网络中的权力分布。实验和计算机模拟发现,有时虽然两个交换网络可以被表示为完全相同的有向图,却存在完全不同的交换过程; 有时,处于高度中心位置的节点,却不一定拥有最大的权力。因为交换网络的连通性特征不同。在连通性为负的交换网络中,资源的流动不具有传递性,而外部资源 的可选择性决定了权力的分配;在连通性为正的交换网络中,局部资源的短缺决定了权力的分配,局部资源短缺则由网络中的资源供给总量和行动者与资源之间距离 决定;在混合型交换网络中,权力分布则是网络位置的函数(Yamagishi,1988)。也有学者提出,对社会状态的感受也是影响权力分配的因素之一 (Thye et al.,2006)。

尽管网络交换理论家意识到了研究权力分配的重要性,指出了权力分配不平衡会激活权力平衡的机制,显然相关的研究并没有触及连通性互动的层面,没有澄清连通性在激活权力分配及平衡方面产生的具体作用,博弈论则在这方面做出了重要贡献。

纳什(Nash,1950)从连通性影响权力分配的结果入手,针对两人议价的简单形式,形式化地给出了两人关系如何分配剩余的数学表达。在纳什计算结果的 基础上,宾摩尔等人(Binmore et al.,1986)进一步定义了可推导出这一结果一般博弈模型。纳什均衡的结果后来被网络交换理论家称为“对等依赖”(Cook & Yamagishi,1992)。除了借助纳什议价解来表示网络交换的结果,社会学家还试图运用博弈论中的联盟等策略来解决权力不平衡的问题,将地位获得 与网络交换研究关联起来(Walker & Markovsky,2000)。

以上研究大多是在给定连通性特征的前提下探讨连通性对行动者的影响,范埃森和范德里特(Assen & Van de Rijt,2007)探讨了在连通性发生变化的情况下,对其中行动者产生的影响。研究者运用了规模在2~8的13597个网络数据,检验了在增加或减少一 条边的情况下,与该边直接关联的行动者收益、邻居行动者收益和整体收益方差的变化。研究发现,当增加一条边时,与之关联的节点及其邻居的收益均下降了,这 一结果与传统理论命题的预测相反。研究者认为,出现结果的差异是由于包括权力依附理论、网络交换理论等在内的理论命题均假设行动者在其中使用次优交换关 系。因此,作者认为未来的研究方向应该关注连通性本身的变化和影响,以及力图寻找使连通性没有变化动力的平衡网络结构。

在网络交换行为中,行动者掌握的信息量并没有显著的正效应(Thye et al.,1997)。可见,行动者的互动是在给定范围发生的,在给定连通性的条件下,私人信息足以支撑交换行为的发生。维勒等人(Willer et al.,2012)认为,交换理论的作用之所以有限,就是因为其只能在小规模网络中发挥作用,目前已有域分析(domain analysis)方法通过依据权力域边界将大型网络切割成小规模网络的方法,以实现网络交换理论和算法在大型复杂网络中的应用。

综上,从宏观到微观,连通性承载着人际之间相互影响的信息,使得行动者的观念、行为得以传播,使得人们在网络中交换和流动。因此,连通性的影响的确具有工具性,在互动的意义上,正如齐美尔所说,则更具有人类社会行动规律的一般性。

五、总结

本文的目的不在于对汗牛充栋的社会网络研究文献进行全面梳理,而在于通过对与连通性相关联的文献的分析,探讨社会学对社会网络研究的困境与机会。再次细读 齐美尔,我们或许会感叹,社会学对人类社会的探索,在摸索了多少年之后,似乎还是要回到社会(网络)的基本问题上来。三人互动,正是连通性的基本问题。如 果说在社会学作为一个学科创立之初齐美尔就提出了连通性问题,今天,我们依然需要回到连通性上来。

如果把连通性放在人类社会的历史长河中来观察,凸显的现象是,人类社会的发展,原本就是一幅连通性不断发展的画卷。来自各种因素的影响,把人类从地理、族 群、国家、宗教、意识形态等的隔离中解脱出来,让人类社会通过物质的交流、信息的沟通、地理的交通等技术的发展,在连通性上逐步增强,从物质到情感,再到 精神。

社会网络研究尽管是从社会学的人际网络开始的,如今却已经延伸到了人类社会生活与生产活动的各个环节和领域。互联网技术的发展与渗透,不仅让生产活动、生活环境越来越智能化,也在通过连通性的发展,悄悄地改变着人类社会的特征与属性。

举一个例子,农村电商。21世纪初,在讨论数字鸿沟(邱泽奇,2001)的时候,我们曾经呼吁互联网设施的公平性,呼吁在互联网设施的发展中不要忽视了农 村地区,不要在城乡鸿沟之外制造数字鸿沟。仅仅在15年之后,我们就无须担心设施性的数字鸿沟了。农村电商的发展就是一个例证。2009年,中国开始出现 以淘宝为交易平台的淘宝村④,2013年底,全国有淘宝村19个,到2014年底,就超过了210个。

对这一发展产生重要影响的有三个因素:移动终端、交易平台、物流网络。而这三个因素汇集在一起的影响,就是连通性,把地理上阻隔的行动者链入到了全球商品 交易网络。如果一个老奶奶(不管她在哪儿)有东西要卖或买却不会操作,孙辈可以用移动终端借助于交易平台和物流网络来实现老奶奶的愿望;同样,如果个体希 望跳出身边实体群体的藩篱,短路径为其提供了理论依据,同质性闭包机制为其提供了技术性方向,实现只在于其行动。这就是连通性的力量——赋权,同时赋能。

人类对自己的网络现象,从形象的刻画开始,在近代科学的发展中,各自在自己的领域对网络现象中的科学问题进行探索;而互联网络发展对人类社会与经济生活的 影响,让来自自然科学和社会科学不同的学科传统,在知识积累的意义上汇流,形成一个覆盖了自然现象和社会现象的“网络科学”,数学家的“三元闭包”和社会 学家的“三人互动”变成了一个议题的不同维度。连通性,成为科学家在各自领域面对的共同议题。

综观围绕连通性的文献,如果说自然科学家已经探讨了连通性的基本特征、机制,让人们看到了同质性闭包、结构平衡的意义,那么,正如哥德尔和梅西 (Golder & Macy,2014)直觉到的那样,我们认为在连通性成为影响人类社会特征与属性直接因素的时代,探讨连通性的动态及其与人类社会基本原理之间的关系,探 讨连通性对人类社会发展的意义,则是社会学家在这个时代当仁不让的责任。信息时代,正在呼唤着另一个“韦伯”,就像工业化时代呼唤马克斯•韦伯一样,起点 正是人类社会的连通性。

注释:

①齐美尔对三人互动的阐释与数学家拉巴波特对三元闭包的阐述有着异曲同工之妙。参见第一节相关讨论。

②1933年4月3日《纽约时报》第L17版宣告了莫雷诺的成果,海报上说,用图绘出人类关系的心理现状。参见:https://jugander.wordpress.com。

③这个一般规律就是,在人类社会中,人际之间存在短路径连通的普遍性,即人际之间存在普遍的连通短路径。不过,对这个规律的证明,是在30年之后(参见Watts & Strogatz,1998;Kleinberg,2000)。

④根据阿里研究院的定义,淘宝村指经营场所在农村,且以行政村为单元,电子商务年交易额在1000万元以上,活跃店家数量100家以上或占当地总户数10%以上,满足以上全部条件,被称为“淘宝村”。

原文参考文献:

[1]班德拉,阿尔伯特,1995,《社会学习理论》,周晓虹译,台北:桂冠图书股份有限公司。

[2]边燕杰、张文宏,2001,《经济体制、社会网络与职业流动》,《中国社会科学》第2期。

[3]伯特,罗纳德,2008,《结构洞:竞争的社会结构》,任敏、李璐、林虹译,上海:上海人民出版社。

[4]陈云松、比蒂•沃克尔、亨克•弗莱普,2014,《“关系人”没用吗?——社会资本求职效应的论战与新证》,《社会学研究》第3期。

[5]弗里曼,林顿.C,2008,《社会网络分析发展史:一项科学社会学的研究》,张文宏、刘军、王卫东译,北京:中国人民大学出版社。

[6]怀特,哈里森.C,2009,《机会链:组织中流动的系统模型》,张文宏、魏永峰等译,上海:格致出版社。

[7]克里斯塔基斯,尼古拉斯、詹姆斯•富勒,2013,《大连接:社会网络是如何形成的以及对人类现实行为的影响》,简学译,北京:中国人民大学出版社。

[8]刘军,2006,《法村社会支持网络的整体结构研究:块模型及其应用》,《社会》第3期。

[9]罗家德、孙瑜,2013,《自组织运作过程中的能人现象》,《中国社会科学》第10期。

[10]齐美尔,2002,《社会学:关于社会化形式的研究》,林荣远译,北京:华夏出版社。

[11]邱泽奇,2001,《中国社会的数码区隔》,《二十一世纪评论》第2期。

[12]邱泽奇、乔天宇,2015,《强弱关系,还是关系同质性?》(待发表)。

[13]萨瑟兰,埃德温、唐纳德•克雷西、戴维•卢肯比尔,2009,《犯罪学原理》,吴宗宪等译,北京:中国人民公安大学出版社。

[14]王春光,2000,《流动中的社会网络:温州人在巴黎和北京的行动方式》,《社会学研究》第3期。

[15]王毅杰、童星,2004,《流动农民社会支持网探析》,《社会学研究》第2期。

[16]伊斯利,大卫、乔恩•克莱因伯格,2011,《网络、群体与市场:揭示高度互联世界的行为原理和效应机制》,李晓明、王卫红、杨韫利译,北京:清华大学出版社。

[17]于健宁,2014,《公共信息与网络交易:以淘宝集市为例》,北京大学博士学位论文。

[18]张顺、郭小弦,2011,《社会网络资源及其收入效应研究——基于分位回归模型分析》,《社会》第1期。

[19]张文宏,2006,《社会网络资源在职业配置中的作用》,《社会》第6期。

[20]周玉,2006,《社会网络资本与干部职业地位获得》,《社会》第1期。

[21]Albert,Reka,Hawoong Jeong & Albert-Laszlo Barabási 1999,“Internet:Diameter of the World-Wide Web.” Nature 401(6749).

[22]Anderson,L.R.& C.A.Holt 1996,“Classroom Games:Information Cascades.” Journal of Economic Perspectives10(4).

[23]Antal,T.,P.L.Krapivsky & S.Redner 2005,“Dynamics of Social Balance on Networks.” Physical Review E 72(3).(http://arxiv.org/abs/cond-mat/0506476)

[24]Assen,M.A.L.M.& A.Van de Rijt 2007,“Dynamic Exchange Networks.” Social Networks 29(2).

[25]Backstrom,Lars,Paolo Boldi,Marco Rosa,Johan Ugander & Sebastiano Vigna 2012,“Four Degrees of Separation.” In Proceedings of the Fourth Annual ACM Web Science Conference.

[26]Baker Linda 2009,“Removing Roads and Traffic Lights Speeds Urban Travel.” Scientific American 2.

[27]Banerjee,Abhijit V.1992,“A Simple Model of Herd Behavior.” The Quarterly Journal of Economics 107(3).

[28]Barabási A-L.2013,“Network Science.” Philosophical Transaction of the Royal Society A 371:20120375.

[29]Bearman,Peter S.,James Moody & Katherine Stovel 2004,“Chains of Affection:The Structure of Adolescent Romantic and Sexual Networks.” American Journal of Sociology 110(1).

[30]Beeker,Gary S.1993,Human Capital:A Theoretical and Empirical Analysis,with Special Reference to Education.Chicago:the University of Chicago Press.

[31]Bian,Yanjie 1997,“Bringing Strong Ties Back in:Indirect Ties,Network Bridges,and Job Searches in China.” American Sociological Review 62(3).

[32]Bikhehandani,S.,David Hirshleifer & Ivo Welch 1992,“A Theory of Fads,Fashion,Custom,and Cultural Change as Informational Cascades.” Journal of Political Economy 100(5).

[33]Binmore,Ken,Ariel Rubinstein & Asher Wolinsky 1986,“The Nash Bargaining Solution in Economic Modelling.” The Rand Journal of Economics 17(2).

[34]Borgatti,Stephen P.2006,“Identifying Sets of Key Players in a Social Network.” Computational & Mathematical Organization Theory 12(1).

[35]Borgatti,Stephen P.,Candaee Jones & Martin G.Everett 1998,“Network Measures of Social Capital.” Connections 21(2).

[36]Bourdieu,P.1986,The Forms of Capital.In J.Richardson(ed.),Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education.New York:Greenwood.

[37]Burt,Ronald S.2004,“Structural Holes and Good Ideas.” American Journal of Sociology 110(2).

[38]Cartwright,Dorwin & Frank Harary 1956,“Structural Balance:A Generalization of Heider's Theory.” Psychological Review 63(5).

[39]Christakis,N.A.& James.H.Fowler 2007,“The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years.” New England Journal of Medicine 357(4).

[40]——2008,“The Collective Dynamics of Sreoking in a Large Social Network.” New England Journal of Medicine 358(21).

[41]Chwe,M.S.Y.1999,“Structure and Strategy in Collective Action.” American Journal of Sociology 105(1).

[42]Coleman,James S.1988,“Social Capital in the Creation of Human Capital.” American Journal of Sociology 94(1).

[43]Cook,Karen S.& Toshio Yamagishi 1992,“Power in Exchange Networks:A Power-dependence Formulation.” Social Networks 14.

[44]Cook,Karen S.,Richard M.Emerson,Mary R.Gillmore & Toshio Yamagishi 1983,“The Distribution of Power in Exchange Networks:Theory and Experimental Results.” American Journal of Sociology 89(2).

[45]Crandall,David,Dan Cosley,Daniel Huttenlocher,J.Kleinberg & Siddharth Suri 2008,“Feedback Effects between Similarity and Social Influence in Online Communities.” In Proceedings of the Fourteenth ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining.Las Vegas,Nevada,USA:ACM.

[46]Davis,James A.1963,“Structural Balance,Mechanical Solidarity,and Interpersonal Relations.” American Journal of Sociology 68(4).

[47]Davis,James A.1967,“Clustering and Structural Balance in Graphs.” Human Relations 20.

[48]de Sola Pool,Ithiel & Manfred Kochen 1978,“Contacts and Influence.” Social Networks 1(1).

[49]Dodds,Peter Sheridan,Roby Muhamad & Duncan J.Watts 2003,“An Experimental Study of Search in Global Social Networks.” Science 301(5634).

[50]Domingos,P.& M.Richardson 2002,“Mining the Network Value of Customers.” In Proceedings of the Seventh International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining.

[51]Doreian,P.& A.Mrvar 1996,“A Partitioning Approach to Structural Balance.” Social Networks 18(2).

[52]Ellisan,G.1993,“Learning,Local Interaction and Coordination.” General Information 61(5).

[53]Emerson,Richard M.1962,“Power-Dependence Relations.” American Sociological Review 27(1).

[54]Everett,Martin 1994,“Structural Holes by Ronald S.Rurt.”European Sociological Review 10(1).

[55]Fernandez,Roberto M.& E.J.Castilla 2000,“Social Capital at Work:Networks and Employment at a Phone Center.” American Journal of Sociology 105(5).

[56]Fowler,James H.2006,“Legislative Cosponsorship Networks in the US House and Senate.” Social Networks 28(4).

[57]Fowler,James.H.,Nicholas A.Christakis,Steptoe & Diez Roux 2009,“Dynamic Spread of Happiness in a Large Social Network:Longitudinal Analysis of the Framingham Heart Study Social Network.” British Medical Journal 338(7685).

[58]Golder,Scott A.& Michael W.Macy 2014,“Digital Footprints:Opportunities and Challenges for Online Social Research.” Annual Review of Sociology 40(1).

[59]Gould,Roger V.2002,“The Origins of Status Hierarchies:A Formal Theory and Empirical Test.” American Journal of Sociology 107(5).

[60]Granovetter,Mark S.1973,“The Strength of Weak Ties.” American Journal of Sociology 78(6).

[61]——1978,“Threshold Models of Collective Behavior.” American Journal of Sociology 83(6).

[62]——1985,“Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness.” American Journal of Sociology 91(3).

[63]Harary,Frank & Robert Z.Norman 1953,Graph Theory as a Mathematical Model in Social Science.Ann Arbor:Michigan University.

[64]Heider,Fritz 1946,“Attitudes and Cognitive Organization.” Journal of Psychology 21(1).

[65]Huberman,Bernardo A.,Daniel M.Romere & Fang Wu 2008,“Social Networks that Matter:Twitter under the Microscope.” Social Science Electronic Publishing 14(1).

[66]Huck,S.& J.Oechssler 1999,“Informational Cascades in the Laboratory:Do They Occur for the Right Reasons?” Oechssler 21(0).

[67]Hummon,Norman P.& Patrick Doreian 2003,“Some Dynamics of Social Balance Processes:Bringing Heider Back into Balance Theory.” Social Networks 25(1).

[68]Ilany,Amiyaal,Adi Barocas,Lee Koren,Michael Kam & Eli Geffen 2013,“A Structural Balance in the Social Networks of a Wild Mammal.” Social Networks 85(6).

[69]Kandel,Denise B.1978,“Homophily,Selection,and Socialization in Adolescent Friendships.” American Journal of Sociology 84(2).

[70]Kempe,D.,J.Kleinberg & E.Tardos 2003,“Maximizing the Spread of Influence through a Social Network.” In Proceedings of the Ninth Acm Sigkdd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining.

[71]Kleinberg,J.M.2000,“Navigation in a Small World.” Nature 406.

[72]Kleinfeld,Judith S.2002,“The Small World Problem.” Society 39(2).

[73]Krause,Ann E.,Kenneth A.Frank,Doran M.Mason,Robert E.Ulanowicz & William W.Taylor 2003,“Compartments Revealed in Food-web Structure.” Nature 426.

[74]Kreager,Derek A.& Dana L.Haynie 2011,“Dangerous Liaisons? Dating and Drinking Diffusion in Adolescent Peer Networks.” American Sociological Review 76(5).

[75],K.,P. & P.Gronek 2005,“The Heider Balance:A Continuous Approach.” International Journal of Modern Physics C 16(5).

[76]Kunegis,Jerome,Andreas Lommatzsch & Christian Bauckhage 2009,“The Slashdot Zoo:Mining a Social Network with Negative Edges.” In Proceedings of Eighteenth International Conference on World Wide Web(WWW2009),Madrid,Spain.New York:ACM Press.

[77]Lazarsfeld,P.F.& R.K.Merton 1954,“Friendship as a Social Process:A Substantive and Methodological Analysis.” In Morroe Berger,Theodore Abel & Charles H.Page(eds.),Freedom and Control in Modern Society.New York:Van Nostrand.

[78]Lewis,Kevin,Jason Kaufman,Marco Gonzalez,Andreas Wimmer & Nicholas Christakis 2008,“Tastes,Ties,and Time:A New Social Network Dataset Using Facebook.com.” Social Networks 30(4).

[79]Lin,Nan 1999,“Social Networks and Status Attainment.” Annual Review of Sociology 25(1).

[80]Lin,Nan,Walter M.Ensel & John C.Vaughn 1981,“Social Resources and Strength of Ties:Structural Factors in Occupational Status Attainment.” American Sociological Review 46(4).

[81]Lin,Nan & Walter M.Ensel 1981,“Social Resources and Occupational Status Attainment.” Social Forces 59(4).

[82]Lutter,Mark 2015,“Do Women Suffer from Network Closure? The Moderating Effect of Social Capital on Gender Inequality in a Project-Based Labor Market,1929 to 2010.” American Sociological Review 80(2).

[83]McFarland,Daniel A.,James Moody,David Diehl,Jeffrey A.Smith & Reuben J.Thomas 2014,“Network Ecology and Adolescent Social Structure.” American Sociological Review 79(6).

[84]McFarland,David D.1974,“Chains of Opportunity:System Models of Mobility in Organizations.By Harrison C.White.” American Journal of Sociology 79(5).

[85]McPherson,Miller,Lynn Smith-Lovin & James M.Cook 2001,“Birds of a Feather:Homophily in Social Networks.” Annual Review of Sociology 27.

[86]Kearns,Michael,Suri Siddharth & Nick Monffort 2006,“An Experimental Study of the Coloring Problem on Human Subject Networks.” Science 313(5788).

[87]Milgram,Stanley 1967,“The Small-World Problem.” Psychology Today 32(2).

[88]Milgram,Stanley,Leonard Bickman & Lawrence Berkowitz 1969,“Note on the Drawing Power of Crowds of Different Size.” Journal of Personality and Social Psychology 13(2).

[89]Moore,Michael 1978,“An International Application of Heider's Balance Theory.” European Journal of Social Psychology 8(3).

[90]Morales,A.J.,J.Borondo,J.C.Losada & R.M.Beuito 2014,“Efficiency of Human Activity on Information Spreading on Twitter.” Social Networks 39.

[91]Moreno,Jacob Levy 1934,Who Shall Survive:A New Approach to the Problem of Human Interrelations.Washington,D.C.:Nervous and Mental Disease Publishing.

[92]Mouw,Ted 2003,“Social Capital and Finding a Job:Do Contacts Matter?” American Sociological Review 68(6).

[93]Nash,J.F.1950,“The Bargaining Problem.” Econometrica 18(2).

[94]Neal,Zachary 2014,“The Backbone of Bipartite Projections:Inferring Relationships from Co-authorship,Co- sponsorship,Co-attendance and Other Co-behaviors.” Social Networks 39.

[95]Norman,Robert Z.& F.S.Roberts 1972,“A Derivation of a Measure of Relative Balance for Social Structures and a Characterization of Extensive Ratio Systems.” Journal of Mathematical Psychology 9(1).

[96]O'Gorman,H.J.& S.L Garry 1976,“Pluralistic Ignorance:A Replication and Extension.” Public Opinion Quarterly(4).

[97]Portes,Alejandro 1998,“Social Capital:Its Origins and Applications in Modern Sociology.” Annual Review of Sociology 24.

[98]Rapoport,Anatol 1953a,“Spread of Information through a Population with Socio-structural Bias:I.Assumption of Transitivity.” Bulletin of Mathematical Biophysics 15(4).

[99]——1953b,“Spread of Information through a Population with Socio-structural Bias:II.Various Models with Partial Transitivity.” Bulletin of Mathematical Biophysics 15(4).

[100]——1954,“Spread of Information through a Population with Socio-structural Bias:III.Suggested Experimental Procedures.” Bulletin of Mathematical Biophysics 16(1).

[101]Rosenquist,J.N.,J.Murabito,J.H.Fowler & N.A.Christakis 2010,“The Spread of Alcohol Consumption Behavior in a Large Social Network.” Annals of Internal Medicine 152(7).

[102]Schelling,Thomas C.1971,“Dynamic Models of Segregation.” Journal of Mathematical Sociology 1(2).

[103]Scott,John & Peter J.Carrington (eds.) 2011,The SAGE Handbook of Social Network Analysis.California:SAGE.

[104]Smith,Sanne,Ineke Maas & Frank van Tubergen 2014,“Ethnic Ingroup Friendships in Schools:Testing the By- product Hypothesis in England,Germany,the Netherlands and Sweden.” Social Networks 39(0).

[105]Stephen,Morris 2000,“Contagion.” Review of Economic Studies 67(1).

[106]Thye,Shane R.,D.Wilier & B.Markovsky 2006,“From Status to Power:New Models at the Intersection of Two Theories.” Social Forces 84(3).

[107]Thye,Shane R.,M.J.Lovaglia & B.Markovsky 1997,“Responses to Social Exchange and Social Exclusion in Networks.” Social Forces 75(3).

[108]Ugander,Johan,Brian Karrer,Lars Backstrom & Cameron Marlow 2011,“The Anatomy of the Facebook Social Graph.”(http://arxiv.org/abs/1111.4503)

[109]Van,Noorden Richard 2014,“Scientists and the Social Networks.” Nature 512.

[110]Walker,Henry A.,Shane R.Thye,Brent Simpson,Michael J.Lovaglia,David Wilier & Barry Markovsky 2000,“Network Exchange Theory:Recent Developments and New Directions.” Social Psychology Quarterly 63(4).

[111]Watts,Duncan J.2011,Everything is Obvious:How Common Sense Fails Us.New York:Crown Business.

[112]Watts,Duncan J.& Steven H.Strogatz 1998,“Collective Dynamics of 'Small-world' Networks.” Nature 393(6684).

[113]Wilier,David,Marcel van Assen & Pamela Emanuelson 2012,“Analyzing Large Scale Exchange Networks.” Social Networks 34(2).

[114]Wimmer,Andreas & Kevin Lewis 2010,“Beyond and Below Racial Homophily:ERG Models of a Friendship Network Documented on Facebook.” American Journal of Sociology 116(2).

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。