文章来源:《学术月刊》2014.1

摘要:学术界关于差序格局的探讨乃至争论不约而同的指向有关社会结构、主体关系并由此引发相应的价值判断,一方面说明兹事体大,另一方面则说明这一问题仍悬而未决。对此,我称其为待解之谜,而解谜之道必然要涉及对争论的系统清理。即什么是社会结构?什么是主体关系?综观学界对差序格局概念的论述,我们不难发现亲属关系与非亲属关系的讨论,亲属制度与政治制度关系的讨论。因此,对亲属制度的分析就应当成为我们解谜的起点。我们将源自殷周演变至今的制度设计及其理念称之为“礼制模式”, 它是亲属制度、权力分配和信仰的三位一体。在对“礼制模式”建构和分析的基础上,我们可以对差序格局的概念内涵给予全新的阐释并获取新的知识社会学的分析策略。理念型知识是社会结构的文化内核和根本依据;而策略型知识则是主体关系的直接成因和主要依据。两类知识统一于人的社会文化存在,并构成了“己”的系列二重性,堪称社会文化运行之深层动力。

关键词:差序格局 礼制模式 知识社会学 社会结构 主体关系

一、问题:结构与关系的混淆

作为中国早期人类学研究的经典概念,费孝通有关差序格局的论述已经成为中国社会科学界关注的焦点之一。究其根本,学界的聚焦既是出自对普遍理论解释力的求索,也是对源自西方的社会科学理论的反思。[①]于是,一个问题马上提了出来,如果当下的西方诸理论不足以理解和解释中国社会文化的运行。那么,发轫于东方特别是中国的某种理论模式是否可以承担此种使命?这一问题应该是中国学者应有的理论自觉。概括而言,围绕差序格局的讨论可以综括为三大争论。首先,是围绕社会结构的争论。这一视角源自迪尔凯姆有关社会事实的分析,精要所在是对“外在于个体”的“思维方式”和“行为方式”的考察;[②]其次,是围绕关系建构的争论。这一视角源自心理学或现象学的考察,强调的是对主体经验的分析;最后,是和结构与关系讨论纠缠在一起的围绕社会文化价值内涵的争论,这一视角与价值判断密不可分。展开来看,这些争论构成了一种关于“己”的系列二重性。

首先,是围绕社会结构的争论。马戎认为费孝通的差序格局概念对中国传统社会结构的分析全面深刻,并且,这一概念对当下社会的理解仍然具有极强的解释力。这一判断立论的依据扎根于中国传统社会所生成的道德系统。[③]孙立平则指出差序格局“也是一种对社会中的稀缺资源进行配置的模式或格局”。[④]阎云翔则认为差序格局的系列阐释不仅有横向的人际关系,而且有纵向的社会结构。并且,差序格局的核心就是等级差异的“不断再生产”。同时,阎云翔指出了差序格局内在的伦理规范、资源配置、奖惩机制和社会流动特征,强调“社会结构原则”与“基本价值观”对文化内涵的支配性作用。[⑤]就权力对资源的配置而言,孙立平和阎云翔的论述颇为一致。与前述观点构成对立的是沈毅和吴飞的论述。沈毅通过对当代学者有关论述的分析指出:“……而在以儒家伦常为核心的‘差序格局’中, 利他之‘义’在价值层面对于个体之‘情’及‘利’具有明显的优先性, 在现实中人伦之‘情’包容于‘义’中处于从属地位,‘利’与‘义’则相混合构成了差序关系由深至浅的各种‘人情’实践。”[⑥]简言之,“义”优于“利”。此外,沈毅还通过历史社会学的分析方法提出“家”、“国”同构的观点,这一论述更富结构义涵。[⑦]而吴飞则通过对传统丧服制度的分析指出了差序格局内蕴的“亲亲”和“尊尊”两大原则。他认为费孝通有关“自我主义”的论述仅论及“亲亲”原则的某些面相而无法彰显“尊尊”等原则的深刻内涵。[⑧]其次,是围绕关系建构的争论。实际上,当以上诸学者论及差序格局的实践层面,即透过差序格局的理论视角(或沿用费孝通的论述,或修正后的阐释)去分析主体的道德实践、人格构成和文化心理的时候[⑨],他们已经将理论的触角深入到了关系建构的层面。这也提醒我们关注社会结构与主体关系两个概念之间复杂的关系。对此,阎云翔的观点是:“当代的学术话语逐渐地将差序格局概念从社会结构的层次置换到人际关系的层次。但是,人际关系的结构仅仅是社会结构的一个部分而已。”[⑩]如前所述,阎云翔关注的是形塑“差序人格”的结构,但当他将视角聚焦于“人格”层面时,一系列有关主体能动性的特性势必凸现出来。与此类似,张江华认为:“‘差序格局’这一概念所昭示的实际是中国社会的‘卡里斯玛’性质。因为在费孝通看来,组成所谓‘差序格局’社会的是‘社会圈子’社群,而这样的社群是依赖具有非凡品质的精英个体的引领与普通个体的追随、效忠相结合而构成的,所结合的原则在相当程度上则是依据中国古代伦理所构成的差序关系。”[11]就我的观感而言,张江华的理解确实具备结构分析的潜力,但如果把“卡里斯玛”泛化为一般性的结构化原则,那么,这一主张要么可能会消解社会结构的稳定性[12],要么只能归为人的德性在结构中的呈现。后者显然是主体间关系的一种人格特性。与此种分析思路神似,社会心理学的论述有杨国枢、黄光国、杨中芳、杨宜音等。[13]最后,围绕“差序格局”的社会文化价值内涵的争论。持消极态度的主要有两大视角。一类是基于传统道德系统对现代文明的阻滞而形成的。如马戎、张江华等;一类是从权力构成与资源配置的角度进行分析的,如孙立平、阎云翔等。而持肯定态度的也可以大体划分为两大类视角。一类是基于儒家文化对东亚经济社会发展的推动角度进行立论的,如金耀基、余英时等;[14]另一类是从传统制度中所隐含的积极的社会文化价值(含伦理)予以立论的。如尚会鹏、赵汀阳、吴飞等。[15]当然,如此划分未免粗糙,其中不少学者的论述颇多反思。如尚会鹏、赵汀阳等。就“差序格局”的原创者费孝通而言,他最初论述这一主题时,颇多批评。但当他晚年深思熟虑并提出“文化自觉”的命题时,我们不难发现其反思精神。[16]

综上,学术界关于差序格局的探讨乃至争论不约而同的指向有关社会结构、主体关系并由此引发相应的价值判断,一方面说明兹事体大,另一方面则说明这一问题仍悬而未决。对此,我称其为待解之谜,而解谜之道必然要涉及对争论的系统清理。即什么是社会结构?什么是主体关系?对它们区分和判定的依据何在?对这一问题的回答既需要对经典理论有所省思,也需要借助当代学者的理论贡献予以综合分析。

二、理论凝视:“欢腾”、“裂变”、“结盟”与“信仰”

综观学界对差序格局概念的论述,我们不难发现亲属关系与非亲属关系的讨论,亲属制度与政治制度关系的讨论。因此,对亲属制度的分析就应当成为我们解谜的起点。鉴于差序格局的原创者所师承的理论流派,我们仅以结构功能主义的理论论述为起点,其奠基人自然非迪尔凯姆莫属。迪尔凯姆有关亲属制度的理解并非一成不变,但其方法论却始终如一。[17]关于亲属关系的核心论述,迪尔凯姆提出:“整个血亲关系都是社会的。因为它本质上由社会所承认的法律和道德关系构成。它要么是社会的,要么什么都不是。”[18]而如何从个体外部来考察亲属制度,迪尔凯姆除了聚焦原始部落的图腾这一集体象征之外,还引用或构建了一种集体行为来论证其合理性,即集体欢腾。迪尔凯姆认为:“社会的分散状态使社会生活单调、萎靡而且沉闷。但是只要集体欢腾一开始就都改变了。既然原始人情感和情绪的机能还不能被他的理性和意志完全制约,那么他就很容易失去对自己的控制。”[19] “在一个世界中,他过着孤单乏味的日常生活;而他要突入另一个世界,就只有和那种使他兴奋得发狂的一场力量发生关系。前者是凡俗的世界,后者是神圣事物的世界。所以,宗教的观念似乎正是诞生于这种欢腾的社会环境,诞生于这种欢腾本身。”[20]于是,原始社会的亲属制度完全具备一种由外在于个体的集体行为方式(集体欢腾)所强制的特征。这自然是贯彻了他有关社会事实的分析性理路。即把社会视为“物”的核心研究策略。[21]对于迪尔凯姆的分析,我们不妨称之为亲属制度的欢腾模式。如果迪尔凯姆的论述颇多演绎色彩,那么埃文斯·普里查德的《努尔人》则是基于田野调查基础上的经典之作。通过对努尔人基于血缘和地缘的政治制度的分析,普里查德为我们呈现了一种既对立又融合的部落社会的均衡系统。即“任何一个裂变支在与同一个分支中的另外一个裂变支相比较时都认为自己是一个独立的单元,但在与另外一个分支相比较时,又把两个分支看作是一个统一体。”[22]以及这种分裂的无限可能性:“甚至一个男子就是一个潜在的宗族,几个兄弟便更是如此了。”[23]普里查德对这一机制的解释是:“每个支都有其独特的名字、共同的情感及其专属的区域。”“裂变支越小,其领土越紧凑,其成员越毗邻。他们的一般社会纽带越多样越亲密,因而其团体情感就越强烈。”[24]努尔人的亲属制度不仅构成了其政治制度的基础,也是他们的经济组织和生活单位的基础。因此,在普里查德的脉络中,亲属制度和政治制度是一体的,或更直接的说,宗族系统的对立与裂变即是政治的运行状态。我们姑且沿用学界的称谓,称之为“裂变模式”。弗里德曼对中国华南地区宗族的研究则试图呈现“有国家”存在的宗族运作模式,并借此挑战人类学界有关非洲宗族研究的“裂变模式”。弗里德曼的解释框架认为宗族间的对立造成宗族内部的凝聚力,国家权力的遥远导致宗族势力的强大。[25]这实际上是承认了“裂变模式”的解释力:即在有国家的系统内,宗族必须远离权力的中心方能维系。显然,弗里德曼强调了国家权力与宗族的对立关系。我们不妨称之为“对立模式”。那么,除了权力的对抗和利益的竞逐之外,是否还有其它的解释模式呢?对此,张岩给出了肯定的回答:结盟构想。张岩认为:“还有一些人数更加稀少、拥有更高智慧的人,他们在一个更高的境界思考问题,从博奕双方的角色局限中超脱出来,不去考虑怎样与对手周旋,怎样击败对手,而是考虑怎样在二者之间结束博奕,怎样将两个对手合二为一,怎样将两个族群结为‘联盟’。两种思路之间已经发生质变。从最初形成的二元结构,到四分体系乃至八分体系,都是第二种思路的直接结果。这里出现一个具有首要意义的社会学问题。是否可以这样说,以远古时代‘原始群’为起点,社会规模的扩大是人类文明早期进程的重要步骤。在‘原始群’水平上,单纯采用暴力手段无法完成任何有效和稳定的社会整合。‘两合组织’全民通婚的‘婚姻联盟’是解决这个问题唯一有效的途径。作为事实,澳大利亚部落已经成功解决这个问题。这里绝大多数部落都是稳定存在的‘婚姻联盟’。部落内部囊括几个到几十个地方群体(或氏族),由此构成一个二元统一的独立社会。从这个意义上说,澳大利亚部落的‘婚姻联盟’很可能不是一种无关紧要的孤立现象,而是人类文明早期进程的‘独木桥’。”[26]在严谨论证的基础上,张岩明确提出“原始群”之间完全可以通过亲属制度的整合化解对立。这样的思路虽然也难免权力博弈和秩序整合的功能主义考量,但它为我们提供了全新的思路。[27]因此,我们将张岩的分析称为“结盟模式”。蔡华新近的研究令人信服地论证了亲属制度这一社会事实的逻辑起点:作为文化事实的信仰。在对摩尔根、迪尔凯姆、冯?热奈普、列维-斯特劳斯以及施耐德有关亲属制度的理论论述逐一批判之后,蔡华提出了亲属制度的一般性理论,并在此基础上对社会科学的本体论问题进行了全新的阐释。[28]针对前人理论内核中的生物事实干扰,蔡华指出:“显而易见,这种身份与生物身份完全不同,它是文化性的,不论各个民族的差异多么巨大,也不论各种文化的差异如何,从人类学的视角观之,各种形式的个体身份都是等价的,都具有一种根据繁衍观念取得的身份。为此,在文化身份和行为方式的巨大多样性之下隐藏着同一性:个体的文化身份。”[29]在亲属制度的分析基础上,蔡华提出了普遍的理论假说——信仰理论:“凡是信仰都是对命题的信念。信仰的变化是社会运作机制变化的根源。由于观念宇宙中的这三类事实[30]实际都源自命题,因此它们是完全同质的。在文化科学和社会科学领域,信仰处于所有需要处理的问题的核心……我们认定,是信仰原理支配着整个社会领域,也是它由此而决定了社会的运作机制。一句话,社会事实是信仰的产物。”[31]对于蔡华的论述,我们称之为“信仰模式”。于是,凝视有关亲属制度的经典论述和当代理论之后,我们的思维中呈现出的理论景观依次是:(一)迪尔凯姆的“欢腾模式”,一种由外在于个体的行为方式所形塑的亲属制度或说社会结构;(二)埃文斯·普里查德的“裂变模式”,一种自发的功能裂变所形成的主体关系和社会结构;(三)张岩的“结盟模式”,一种源自文化精英苦心孤诣的制度设计而形成的亲属制度和社会结构;(四)蔡华的“信仰模式”,一种内在于文化主体的秩序观(宇宙观和人观)[32]而形成的亲属制度和社会结构。对照当代学者有关差序格局的论述,我们不难得出有关社会结构和主体关系的区分。首先,社会结构的外在性与主体关系的能动性:制度(如亲属制度)、族群的信仰或行为规则不因主体的多样性而轻易改变,这是社会结构的基本特征;而主体间的关系则很大程度上取决于当事人的人格互动,一方面这种互动依附于社会结构及其隐含的理念,另一方面主体关系也蕴含着对社会结构颠覆的可能性。[33]其次,社会结构与主体关系的文化性或说主体性。这与社会结构的“外在性”貌似矛盾,然而,当我们认识到是“信仰”构成了行为的依据之后,[34]这一观点也就不难理解了。并且,一个不争的事实是人是在人群中孕育成长起来的。最后,规则与个体理解的矛盾既是主体关系的矛盾所在,也潜藏着社会结构维系和变迁的动力。这些区分和隐含的矛盾也正是“己”的二重性所在。一方面,“己”或说文化个体先天的属于某种文化系统或规则系统;另一方面,“己”也面临着各种关系的维系和建立,并且要在这个过程中形成展示自身的人格属性。“己”的这种二重性遍及所有个体,诸如韦伯所论及的“卡里斯玛”人格或者尼采所美化的“超人”[35]只是其较为突出的可能案例之一。

在择要梳理亲属制度与政治制度关系的代表性理论观点并初步分析之后,我们可以结合中国的历史实践提炼出相关范例。进而对差序格局的社会文化脉络予以更具实证性和系统性的分析。

三、范例建构:基于中国经验的“礼制模式”

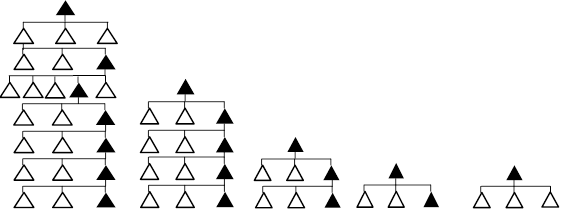

中西比较是费孝通最初提出差序格局概念的基本策略。并且,无论是在《江村经济》中的论述,还是在《乡土中国》系列文章中的分析,我们都不难发现他对宗族及相关社会文化脉络的关注。因此,在前述各种基本理论相互镜鉴反思的前提下,循着中国宗族的文化脉络,我们或许可以获得新的启发。我们以王国维的《殷周制度考》为线索来考察这个宗族起源的模型。见图1:

图1:宗族原型图示[36]

1.1天子七庙 1.2诸侯五庙 1.3大夫三庙 1.4士一庙 1.5庶人

注:宗族原型图示,也可称为庙制的世系图示。图中三角形代表男性,实心三角形代表获得王位或爵位的人物。竖线代表代际关系,横线代表同代关系。这就是《礼记·王制》中所谓的:“天子七庙,三昭三穆,与太祖之庙而七。”此外,“诸侯五庙,二昭二穆,与太祖之庙而五;大夫三庙,一昭一穆,与太祖之庙而三;士一庙,庶人祭于寝。”均可依照这一逻辑推演出来。

我们简要分析。宗法制度的关键是确立封建制度的权力架构,类似于一种金字塔形的政治盟约。周代宗法制的内容不仅具有等级划分的庙制和循环罔替的昭穆制,[37]它还具备集团内部与集团之间的一系列的权利义务关系。其中,七庙之制的根本原因在于建立集团间的永久盟约,并以此维护国家的长治久安。[38](见图1)因此,周代宗法制首先是一种权力分配和政治盟约,其次也是一种伦理规范和价值诉求;它既是政治制度也是伦理规范,堪称亲属制度系统与权力系统的合体。其在信仰层面的反应就是“敬天法祖”的传承与教化。就权力的传递而言,这一制度如王国维所说:要强调尊卑、嫡庶等。由此导致相应的裂变,如大宗小宗等,而裂变确立了权威的继承与复制;但裂变不是无休止的,该制度还必须维护集团(内部与外部)的团结,由此产生的后果是结盟的循环。然而,一旦人们毁弃了这种政治盟约,破坏了相互之间的权利义务关系,这种制度也就成为历史,即前贤所哀叹的“礼崩乐坏”。秦汉以降,中央集权的国家制度不断强化。“纵观中国专制主义皇权从秦到清的发展,大体上可分为三个时期。从秦开创、历两汉魏晋南北朝,是它的成长发展时期。隋唐、两宋是它的成熟时期。元、明、清则是极端专制主义恶性发展与腐朽僵化时期。”[39]宗法制虽然部分的为权力贵族所实行,但与周初的宗法制旨趣迥异。[40]与消失在历史长河中的周代宗法制相比,这种制度运作的重心所在系于中央朝廷。“历史学家就指出,在皇权无为的局面下,绅权和皇权拥有不同的来源,划分了鲜明的界限。可是,当皇权有为时,统治者的兵威所及,总是要设法控制绅权,这控制的结果便是皇权往下伸张,绅士与官僚结合,至少在政府委托的公务上,绅权变成了皇权的延长。”[41]而如何维系政权的长治久安则是国家制度设计者的首要目标。然而,中央集权的国家兴起后,一方面废除以宗法制度为核心的封建制度摧毁了传统宗族势力分享政治权力的可能性;另一方面也带来了地方权力解体后留下的权力真空问题。因此,如何妥善解决由此引发的一系列问题成为政治家必须要解决的问题。而从历史来看,建立皇帝集权制度下的官僚系统成为秦汉以降历代统治者的基本共识。自此,国家的权力空间被这一政治系统所垄断,科举制的兴起则意图进一步巩固这一系统。[42]而科举制的兴起则为民间个体进入官僚系统开辟了沟渠。这是历史为我们展示的曾经发生过的社会事实。我们将源自殷周演变至今的制度设计及其理念称之为“礼制模式”,[43]它是亲属制度、权力分配和信仰的三位一体。

相对周代的宗法制,秦汉以来,与全新的政治系统(中央集权制度)相匹配的却是以“敬天法祖”为理念的古老信仰,三代之治的理想社会蓝图挥之不去。春秋以降,以封建为基本策略的宗法制逐渐解体。但宗法制度的设计者、实践者却给后人留下了丰富的精神财富,成为后人不断反思和自省的思想武库之一。加之历代知识分子似乎始终没有释怀,且不断演绎之,因此,周代宗法制的理念也成为中国知识分子经世治国的核心理念。[44]于是,周代宗法制的信仰系统与中央集权的政治社会系统不断磨合:皇帝成为天子并以正统自居,得以维系其意识形态层面的统治合法性;皇帝治下的官僚或贵族阶层则以“圣人之道”与皇权相处。终于,在科举制的推动下,民间宗族于两宋之时兴起,并于明清之际大行其道。至今,余音犹在。[45]因此,宗族制度的传统实践既是历代政治经验的结晶,更是传统信仰的产物。它既是先民的实践,也是先民的信仰。而我们或多或少是这一信仰的传承人。

四、省思:“己”的二重性

在对“礼制模式”建构和分析的基础上,我们可以对差序格局的概念内涵给予全新的阐释并获取新的知识社会学的分析策略。首先,如果差序格局是建立在对中国文化传统基础之上的描述性概念,那么这一概念的聚焦应当是礼制模式下的社会结构。事实上,这也正是费孝通当年提出这一概念时的旨趣所在。其次,如果差序格局意欲成为一种具有分析性功能的概念,那么,它必须处理与特定社会结构(即礼制模式)相互交织互为表里的主体关系。费孝通也不乏这样的倾向。第三,如果差序格局概念有意成为一般性的理论工具,它必须明确自己有关社会结构和主体关系的论述。从费孝通的师承脉络来看,迪尔凯姆有关社会事实的论述可以为社会结构的概念建构提供理论资源,[46]最后,在经典理论和当代学者的启发下,我们可以为社会结构和主体关系提出更为简洁的分析思路。一方面,我接受蔡华和张岩的理论模式,社会结构和主体关系的维系、建构均依赖于特定的信仰和策略,或者也可以说依赖于特定的知识系统;另一方面,我们有必要区分两种类型的知识,我分别称之为理念型知识和策略型知识。一类是结构分析的理念型知识,族群的秩序观(含宇宙观和人观等)和价值观构成了这类知识的核心内容,亲属制度和各种社会制度是它们的社会表现,这种社会表现即是社会结构;另一类是行动层面的策略型知识,群体或个体围绕各自的信仰或理念所采取的行动策略是这类知识的基本内容,形形色色的关系是它们的主体呈现,这种主体呈现即是主体关系。显然,理念型知识是社会结构的文化内核和根本依据;而策略型知识则是主体关系的直接成因和主要依据。两类知识统一于人的社会文化存在,并构成了“己”的系列二重性,堪称社会文化运行之深层动力。考虑到主体间关系的复杂性,仅仅以理念型知识和策略型知识来分析主体关系仍然有所不足。因为我们必须考虑到主体的差异性,比如个人的情趣爱好等因素。然而,作为一种类型学的知识概念,两种类型的知识划分只是为我们提供了一种基本的分析视角。这一知识社会学的研究路径为我们认识自身和他者提供了基础性的分析策略。显然,该知识社会学的直接对象是具体的人。正是特定社会文化中的个人承载着该社会文化的理念,我们称之为理念型知识的存在;也正是特定的个人在运用自己的脑力和智慧而生成行动的策略,我们称之为策略性知识。前者是社会结构的根本;后者是主体关系的依据。两类知识的存在构成了“己”的二重性,也揭示了人的研究的基本路径。鉴于民族或族群的多样性,我们借用格尔兹的术语,将这两类知识统称为“地方性知识”。[47]而就方法论而言,我们与格尔兹所倡导的“深描”判然有别。[48]分歧的根本所在仍在于对社会结构与主体关系的辨析。格尔兹把“文化”视为“有序的意义系统和符号系统”,而围绕它们发生的“互动行为过程”称为“社会结构”。并认为:“社会结构是行动所采用的形式,是实际存在的社会关系网络。所以,文化和社会结构是对同一些现象的不同抽象。”[49]与我们所提出的知识社会学相比,格尔兹既混淆了“文化”(或知识)和社会结构的区别,也混淆了个体和群体的行为差异。就研究策略或方法论而言,人类学家或社会学家固然需要借助我们称之为主体关系或格尔兹称之为“社会关系网络”的主体呈现来理解他者或自我,但如果对社会结构和主体关系不加区分,特别是对二者所凭借的知识类型不加区分,那么,我们有可能永远在“意义”的网络中纠缠不清。并且,有可能在个体的策略型知识中迷失。我们知道每个文化或每个村落中都有一些极为睿智巧思且极具人格魅力的人物,但如果不将这些人物的行动策略纳入到寻常的社会生活或结构中,那么我们也很难去理解特定社会文化的运行及其知识法则。同理,任由研究者的思路驰骋在他者的意义网络中,人们也将难以把握和理解社会变迁的发生。进而,文化间的对话和相互理解也会变的难以捉摸。正如格尔兹试图修正的功能主义缺憾一样,如果功能论者“不知如何把历史资料嵌入我们的概念框架。”[50]那么,凭借某种无限演绎的意义网络来解释也不见得可以走的更远。

在此,我们再次结合“礼制模式”来阐释社会结构和主体关系的区别。从“礼制模式”的设计理念和实践来看,它追求的是整体的平衡与关系的和谐。它既强调权力间的等级关系,也关注角色间的沟通和互惠。如果从历史角度展开来看的话,我们注意到它有以下几个版本。[51]首先,是周代创制之初的“地方自治版本”,即通过封地的划分和权利义务关系的制度化来确立“天下”的秩序;其次,秦汉以来的“中央集权版本”,主要是通过官僚制和底层自治来维系“天下”的秩序。作为这一版本的补充,还有“结盟”与“对立”的并存,即与周边政权或建立政治结盟或对峙而立。第三,“礼制模式”的失序版本:“割据模式”。即天下大乱,诸侯割据称王。而割据势力在其治下仍然奉行局部的“礼制模式”。三种版本构成了礼制模式的三类主体关系,各自蕴含了相应的策略。而其深层动力则扎根于“礼制模式”这一社会结构之后的信仰系统或理念型知识。“礼制模式”的创立者和践行者为人们提供了一套绵延三千年之久的信仰系统和相应的策略。至今,我们仍能窥见它在人们信仰深处留下的深深烙印。这种文化智慧也许可以给我们提供更多有价值的启示。对这一模式的分析或许有助于我们省思差序格局概念和相关论述的社会文化内涵。

The Duality of “Self”: Social Structure and Subjective Relations

Liu Zhongwei

Abstract: The academic discussion on the concept of “chaxu geju” refers to the social structure, subjective relations, and thus leads to the corresponding value judgments. It means that the question raised by the concept is very important and not settled yet. I call it as a myth to be uncovered. The mixed debates need a systematic clearance by reviewing and analyzing the classic and latest theories of anthropology. After reviewed various explanations on the concept of “chaxu geju”, it’s not hard to find that the debate include the distinction between kinship and non-kinship relationship, the relationship between kinship system and politics. So the kinship should be the starting point of research. I used the concept Etiquette Mode to explain the system design and its ideal derived from Yin and Zhou Dynasty, which was the trinity consisting of kinship, division of powers, and believes. The analysis of this mode helps us to reflect on the concept of “chaxu geju” social and cultural connotations. Based on the construction and analysis of the concept of Etiquette Mode, we proposed a new method of analysis of knowledge sociology. According to this perspective, the cultural core and fundamental of the social structure was Faith-based Knowledge. The reasons and basis for subjective relations was Strategies-based Knowledge. Two types of knowledge were integrated in the social and cultural existence of human animal and produced the dynamics of social world. That was the mystery and answer of the duality of “Self”.

Key words:“Chaxu geju”, Etiquette Mode, Social Structure, Subjective Relations, Knowledge Sociology

[①] 李培林在总结当代中国社会科学发展历程时说:“科学是超越国家、民族、地域和文化的。作为科学的社会学也只能有一个,它是属于全世界的,它可以有许多不同的学派、不同的视角、不同的观点和不同的思潮,可以有不同的理论发展阶段,可以有对不同社会和不同文化的研究,但属于这个学科的基本逻辑和规则是相同的。”李培林:《中国社会学的产生》,见李培林等主编:《社会学与中国社会》,第54页,北京,社会科学文献出版社年版,2008。

[②] 迪尔凯姆所主张的社会事实的分析性特征是:“这类事实由存在于个人之身外,但又具有使个人不能不服从的强制力的行为方式、思维方式和感觉方式构成。”[法]迪尔凯姆:《社会学方法的准则》,第25页,狄玉明译,北京,商务印书馆,1995。

[③] 马戎:《“差序格局”——中国传统社会结构和中国人行为的解读》,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》,2007(2)。

[④] 孙立平:《“关系”、社会关系与社会结构》,载《社会学研究》,1996(5)。

[⑤] 阎云翔:《差序格局与中国文化的等级观》,载《社会学研究》,2006(4)。

[⑥] 沈毅:《“差序格局”的不同阐释与再定位——“义”“利”混合之“人情”实践》,载《开放时代》,2007(4)。

[⑦] 沈毅:《“家”“国”关联的历史社会学分析——兼论“差序格局”格局的宏观建构》,载《社会学研究》,2008(6)。

[⑧] 吴飞的观点是:“将差序格局和五服图放在一起研究,我们就慢慢发现了超越差序格局的必要性和可能性,因为五服制度中还有其他相关的原则。正是这些原则,使中国文化除了家庭这至关重要的一维外,还有国家和天下的关怀,以及对深度自我的思考。”吴飞:《从丧服制度看“差序格局”——对一个经典概念的再反思》,载《开放时代》,2011(1)。

[⑨] 就我的理解而言,费孝通最初围绕差序格局和相关主题进行论述的时候固然有这样的倾向,而当代学者的讨论也颇多类似关注。诸如马戎对传统道德系统的反思;阎云翔对“差序人格”的批判;以及沈毅对“人情”实践的分析也均从不同视角聚焦于这一领域。

[⑩] 阎云翔:《差序格局与中国文化的等级观》,载《社会学研究》,2006(4)。

[11] 张江华:《卡里斯玛、公共性与中国社会:有关“差序格局”的再思考》,载《社会》,2010(5)。

[12] 概念的原创者韦伯的阐释是:“‘卡里斯玛’(Charisma),这个字眼在此用来表示某种人格特质;某些人因具有这个特质而被认为是超凡的,禀赋着超自然以及超人的,或至少是特殊的力量或品质。”“由于卡里斯玛支配是‘超凡的’(Au?erallt?gliche),因此它与理性的、特别是官僚型的支配呈尖锐的对立。它也和传统型支配对立,不论是家父长制、家产制、或身份制的,以上诸种支配皆属日常的支配形式,卡里斯玛支配则与此完全相反。……卡里斯玛支配是一特别革命性的力量。”由此,这一概念所隐含的颠覆性人格特征不难理解。[德]韦伯:《经济与历史 支配的类型》,第353页、第358页,康乐等译,桂林,广西师范大学出版社,2004。

[13] 杨国枢的分析是:“作为一种集体主义者的心理特征群,中国人的社会取向主要包括四种取向:关系取向、权威取向、家庭(团体)取向和(一般化的)他人取向。”杨国枢:《本土人格研究:中国的情况》,见杨宇编:《中国社会心理学评论(第四辑)》,第193页,北京,社会科学文献出版社,2008;杨中芳的理论视角是:“所以我们要看个体与其环境的关系,只要看具体行为即可,只要看人们在日常生活中,处理具体事件时是怎么想的,怎么考虑的就可以了。”扬中芳:《研究中国人性格的一个本土架构》,见杨宇编:《中国社会心理学评论》(第四辑),第223页;黄光国的视角是:“在中国社会中,‘人情’和‘面子’是个人影响家庭以外其他人的重要方法。”黄光国:《人情与面子:中国人的权力游戏》,见杨国枢主编:《中国人的心理》,227页,南京,江苏教育出版社,2005。杨宜音的视角则是:“……我们可以理解‘差序格局’作为中国社会结构和社会关系的特征,而‘自己人/外人’正是它在社会心理图示上的表达,也是中国人在社会交往中为了保证亲密、信任和义务的稳定联系而形成的策略。”杨宜音:《“自己人”:一项有关中国人关系分类的个案研究》,见《中国社会学(第四卷)》,第255页,中国社会科学院社会学研究所编,上海人民出版社,2005。

[14] 张德胜、金耀基等:《论中庸理性:工具理性、价值理性和沟通理性之外》,载《社会学研究》,2001(2);余英时:《韦伯观点与儒家伦理序说》,《中国近世宗教伦理与商人精神》,第167—173页,台北,联经出版事业公司,1987。

[15] 尚会鹏:“一种由家庭伦理外推的、强调道德的、温和的世界秩序。”尚会鹏:《“个人”、“个国”与现代国际秩序》),载《世界经济与政治》,2007(10);赵汀阳:“如果我没有看错的话,儒家在设计它的伦理体系时最重视的是它的最大可接受性,即对于最普通人性的亲和力。一方面,它承认私的事实,以便迎合人们的天然私心;另一方面,又试图在人们的私心所能够接受的程度上去抑制私心,以便克服私心导致的冲突。”赵汀阳:《身与身外:儒家的一个未决问题》,载《中国人民大学学报》,2007(1);吴飞:“将差序格局和五服图放在一起研究,我们就慢慢发现了超越差序格局的必要性和可能性,因为五服制度中还有其他相关的原则。正是这些原则,使中国文化除了家庭这至关重要的一维外,还有国家和天下的关怀,以及对深度自我的思考。”吴飞《从丧服制度看“差序格局”——对一个经典概念的再反思》,载《开放时代》,2011(1)。

[16] 费孝通晚年说到:“古代的中国人究竟是怀有怎样的一种人文价值和心态,才能包容四海之内如此众多的种族和观念迥异的不同文化,建立起一个‘多元一体格局’的中国!”费孝通:《“全球化”新的挑战:怎样为确立文化关系的“礼的秩序”做出贡献?》,载《科学对社会的影响》,2007(2)。

[17] [法]麦克?甘恩:《法国社会理论》,第65–66页,李康译,北京,北京大学出版社,2011。

[18] [法]迪尔凯姆:《批评笔记》(1898),转引自蔡华:《人思之人:文化科学和自然科学的统一性》,第40页,昆明,云南人民出版社,2009。另,本篇再次涉及蔡华该书时均简称《人思之人》。

[19] [法]涂尔干:《宗教生活的基本形式》,第285–286页,渠东、汲喆译,上海人民出版社,1999。

[20] [法]涂尔干:《宗教生活的基本形式》,第289页。

[21] 迪尔凯姆明确提出:“关于应当把社会事实视作物这个命题,是我方法的基础,……社会事实是与物质之物具有同等地位但表现形式不同的物。”对于被视为物的社会事实,迪尔凯姆的界定是:“这类事实由存在于个人之身外,但又具有使个人不能不服从的强制力的行为方式、思维方式和感觉方式构成。”[法]迪尔凯姆:《社会学方法的准则》,第二版序言第7页、第25页,狄玉明译,北京,商务印书馆,1995。

[22] [英]埃文斯?普里查德:《努尔人:对尼罗河畔一个人群的生活方式和政治制度的描述》,第173页,褚建芳等译,北京,华夏出版社,2002。

[23] [英]埃文斯?普里查德:《努尔人:对尼罗河畔一个人群的生活方式和政治制度的描述》,第240页。

[24] [英]埃文斯?普里查德:《努尔人:对尼罗河畔一个人群的生活方式和政治制度的描述》,第164页。

[25] [英]弗里德曼著:《中国东南的宗族组织》,第145—155页,刘晓春译,上海,上海人民出版社,2000。

[26] 张岩:《外婚制与人类社会起源》,载《社会学研究》,2006(6)。

[27] 根据张岩的分析和人类学界长期研究的结果,我们应该比较清楚的认识到,即使是所谓部落社会也是有“习惯法”或“规则”的。并且,这些规则是杰出之辈的手笔,是人为事实。

[28] 在《人思之人》一书中,蔡华在第三章至第七章对代表人物的理论进行逐一批判,在第九章提出自己有关“信仰”的概念,在第十章对迪尔凯姆的“社会事实”概念予以辩驳,并在第十一章提出自己的科学观。参见蔡华《人思之人》。

[29] 蔡华:《人思之人》,第79页。

[30] 蔡华认为观念宇宙可分为三类事实或命题,即体现在各类规范中的命题,自然科学和各种技术中的命题和文化社会科学及哲学中的命题。蔡华:《人思之人》,第105页。

[31] 蔡华:《人思之人》,第106页。黑体为我所加。

[32] 蔡华说:“从人类学的视角出发,人不仅构成主体,他在观察物理宇宙的过程中扮演主体的同时,也给予自己一种模塑生活的宇宙观。这样,自他把目光投向自身之日起,他也就变成了自身的客体。”蔡华:《人思之人:文化科学和自然科学的统一性》,第105页)“对于‘什么是人’这样的问题,答案取决于每个民族怎么看待人。对于一个民族来说,它认为人是什么样,它自己就成了什么样;它认为宇宙是什么样,那在它来说,宇宙就只能是什么样。是为‘人思之人’所欲表达的信仰定律。” 蔡华:《人思之人》,第136页。

[33] 韦伯对卡里斯玛人格的阐释揭示了这种可能性:“传统型支配则受到前代所流传下来的先例拘束,在这层意义上,传统型支配也受到规则的限制。可是卡理斯玛支配在其所宣示的领域中,根本弃绝传统。因此在这层意义上,卡里斯玛支配是一特别革命性的力量。”[德]韦伯:《经济与历史 支配的类型》,第358页,康乐等译,桂林,广西师范大学出版社,2004。

[34] 蔡华的分析:“文化事实分为两类:出于社会秩序需要的一类具有强制性,另一类属于个人自由意志的范畴。在这两种情况下,信仰都支配行为。”蔡华:《人思之人》,第104页。

[35] 参见[德]尼采:《查拉图斯特拉如是说》,钱春绮等译,北京,生活?读书?新知三联书店,2007年。

[36] 《学术月刊》中题为“宗教原型图示”,有误。特此说明。

[37] 王国维在《殷周制度论》中并没有提及昭穆制度,但在《礼记?王制》中确有昭穆的记载。而从我们的角度分析,昭穆制度与王国维所论诸制同是周代确立代际传承关系和建立横向权力架构的基本制度。王国维在《殷周制度论》中曾论及这一制度的构成原则:“周人制度之大异于商者,一曰立子立嫡制度,由是而生宗法及丧服之制,并由是而有封建子弟之制、君天子诸侯之制;二曰庙数之制;三曰同姓不婚之制。此数者,皆周之所以纲纪天下。其旨则在纳上下于道德,而合天子、诸侯、卿、大夫、士、庶民以成一道德之团体。周公制作之本意,实在于此。”王氏并且立论认为,殷周之前无“嫡庶”之分,殷周时代因为建立“传子之制”而导致“嫡庶之制”,又由“嫡庶之制”衍生出“宗法”与“服术”之制。”参见王国维:《殷周制度论》,第132—144页,见王国维:《观堂集林(外二种)》,河北教育出版社,2003。

[38] 如王亚南在论及官僚政治时说:“而在这之前,(注:指秦代以前。)虽然设官而治的事实早(已)经存在着,但那时的政治支配者主要是贵族,即在春秋之世,国君‘为天子之同姓者,十之六,天子之勋戚者十之三,前代遗留者十之一。国中之卿大夫皆公族也,皆世官也。’(夏佑曾:《中国古代史》,第一八三页。)” 王亚南:《中国官僚政治研究》,第39—40页,北京,中国社会科学出版社,1981。

[39] 周良霄:《皇帝与皇权》,第206页,上海,上海古籍出版社,1999。此外,丞相綰等言:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填之。请立诸子,唯上幸许。”群臣皆以为便。廷尉李斯,独排众议,说:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠。诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚足易制,天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”秦始皇支持李斯的意见,说:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也。而求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。” 周良霄:《皇帝与皇权》,第207—208页。

[40] 周代的宗法制度除了可以从文献、制度、礼俗等角度分析外,学者对考古发现的分析也提供了新的研究视角。如王鲁民提出:“西周及其以前都城布局均应以宗庙为中心,君王的正式宫殿从属于宗庙。随着对当世君王权威的认同程度提升,在建造城内或近城离宫的基础上,春秋以后逐步形成了延续使用到西汉的在庙堂区西(或西南)设置正式宫殿区的宫庙并重的格局。” 王鲁民:《宫殿主导还是宗庙主导——三代、秦、汉都城庙、宫布局研究》,载《城市规划学刊》,2012 (6)。

[41] 胡庆均:《两种权力夹缝中的保长》,见费孝通、吴晗等:《皇权与绅权》,第129—130页,上海观察社,1948。

[42] 陈修宏:《唐宋科举制度研究》,第105—112页,北京师范大学出版社,2012。

[43] “礼制模式”得名于“周公制礼”的典故。在此,我们承认历史学家有关昭穆制度与宗法制的论述,即他们起源不同,但将其整合为一的正是殷周时代的杰出先贤们,我们相信这个制度或系统的设计既是无数先贤的智慧结晶,周公这个人物或许只是他们的集大成者。但无论如何,这样的智慧和业绩不容轻慢。

[44] 直到清末,康有为等维新派仍然念念不忘继承孔子的遗志。参见秦晖:《晚清儒者的“引西救儒”》,载《南方周末》D22版,2010年6月17日。

[45] 本文写作的最初灵感并非来自文献,而是基于在云南大理喜洲的田野调查(2006年7月至8月,2010年4月至2011年4月),很大程度上是经由对与费孝通同时代的人类学家或说心理人类学的创立者许烺光的田野回访和理论反思而来。并且,在当下众多的学术或文学作品中,我们仍然可以看到宗族观念对中国人(不限于民族识别意义上的汉族人)日常生活的深刻影响。正所谓“周虽旧邦,其命维新”。不赘。

[46] 在此,社会结构概念的内涵取自迪尔凯姆对社会事实的特征论述,即外在于个体的强制性,也可以理解为被某一社会文化群体普遍接受的规则。或如《牛津简明社会学词典》的界定:“……社会学的正当对象就是社会结构。既是说,诸关系的著纹路(patterns)是自有其存在的,是凌驾在任何特定时刻里占住这些结构中的诸位置的个人和人群之上的:例如,核心家庭(nuclear family)的诸位置(父、母、子女)可以是从一代到另一代和从一地到另一地保持同一的,独立于填补或不填补那些位置的特定个人。”转引自吕炳强:《我思、我们信任,社会之奥秘:社会现象学论文集1997-2007》,第29页,台北,漫游者文化,2010。

[47] 格尔兹:“文化人类学的基本宗旨是发现人们行为的初衷……对文化人类学者而言,从一些陌生的不同的观念中理清其结构,去塑造自己的知识,总是不可避免地要地方化,这与了解其方式方法以及其思想方法等是密不可分的。”[美]吉尔兹:《地方性知识:阐释人类学论文集》,英文版序言第3页,王海龙、张家瑄译,北京:中央编译出版社,2000。(注:吉尔兹即格尔兹,也译为格尔茨。)

[48] 格尔兹在讨论“深描”这一阐释学方法的时候说:“文化不是一种力量,不是造成社会事件、行动、制度或过程的原因;它是一种这些社会现象可以在其中得到清晰描述的即深描的脉络。……描述必须依照特定一类人对自己经验的阐释,因为那是他们所承认的描述;这些描述之所以是人类学的描述,就是人类学者事实上承认它们。”[美]吉尔兹:《文化的解释》,第16—17页,纳日碧力戈等译,1999。

[49] 吉尔兹:《文化的解释》,第167页。

[50] 吉尔兹:《文化的解释》,第166页。

[51] 这个问题论述宏大,我们仅从结构角度予以简要分析。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。