1994年1月,日本国会众参两院以多数票通过了细川护熙内阁提出的政治改革相关四法案,即《公职选举法修正案》《众议院议员选区划分审议会设置法案》《政治资金规正法修正案》《政党助成法案》。这些政治改革相关法案的核心内容,是引入众议院小选区比例代表并立制与政党助成制,旨在实现“净化政治”“政权交替”“从精英民主向大众民主转化”的目标。[12]新选举制度的“小选区”主体特征,使其有利于第一大党巩固并加强“优势政党”地位,即第一大党能以较低得票率获得较高议席率,而其他中小政党则处于相对不利境地。

与中选区制相比,小选区制“有利于第一大党”的选举特征,在理论上更有利于实现两大政党之间的政权交替。然而,制度运用的实践是,自1996年至今的近20年间,自民党在大部分时间里依旧执掌政权,唯有民主党短期执政三年零三个月。这一结果恐难定位为“两大政党交替执政”。

虽远未实现两大政党“政权交替”的改革目标,但小选区制对自民党派阀政治的影响确实显著。

派阀功能的弱化,主要体现在以下三个方面:(1)政治家认可的功能弱化。在小选区制下,政党所属的候选人集中于一人,无所属身份很难当选。对于政治家而言,选举之际能否得到所属政党的公认,具有决定性意义。在决定各选区候选人时,公认权限集中到党本部,而派阀的影响力则减弱了。例如,在2005年众议院选举中,自民党本部对反对邮政民营化法案的议员就采取了取消公认的惩罚措施。另外,关于比例代表区的候选人名簿制作,党本部也拥有决定权限。(2)资金分配的功能弱化。伴随《政治资金规正法》的不断强化,政治家个人接受政治捐款遭到禁止,派阀筹措政治资金也变得困难。相反,政党补助金制度的引入,使党本部可资利用的财政资源增加,国会议员所在选区的党支部可从党本部分得政党补助金,选举运动中选票与资金的“借贷”关系发生了变化。(3)人事与决策的功能弱化。在阁僚人事安排过程中,派阀的“单位”分配色彩日趋淡化。在社会经济的政策决定过程中,派阀内的“族议员”也不再是“利益代表者”,而向着“利益协调者”的方向转变。“选举制度改革导致执政党议员在政策层面上的分工弱化,所谓的族议员与省厅官僚之间的牢固纽带呈现解体倾向。自民党政调会下属部会采取自由参加制度,除了部会长与副部会长,不再制作所属议员名簿,也是其旁证。”[13]

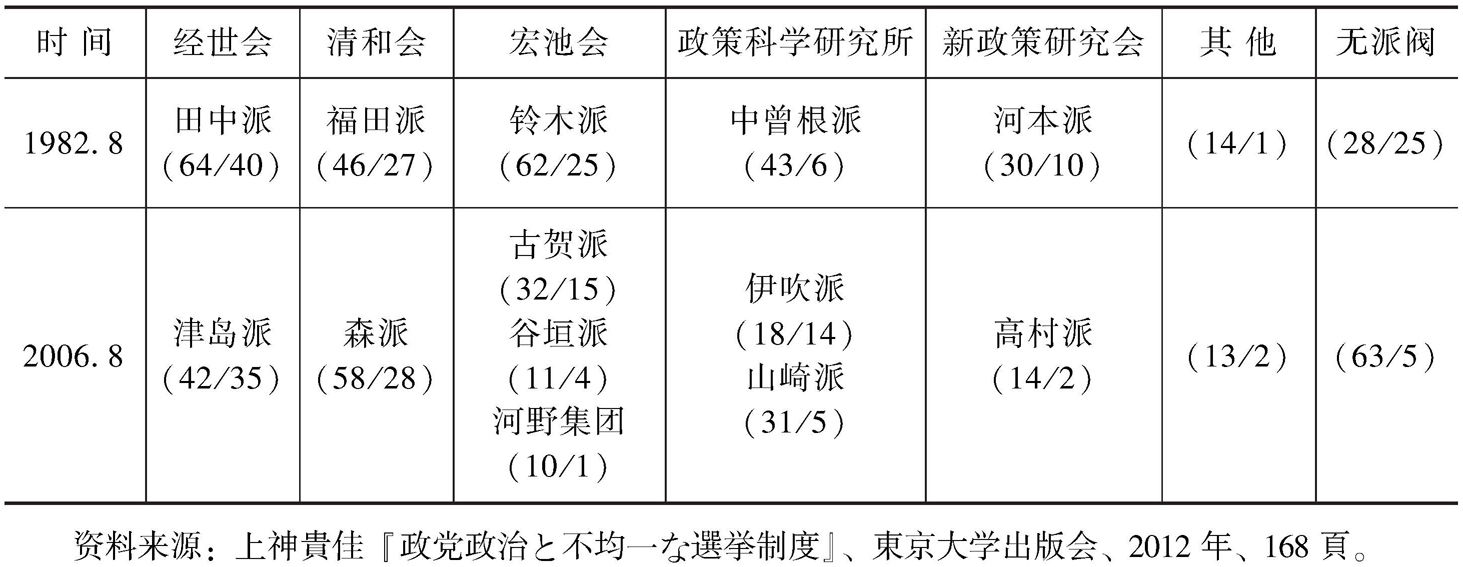

随着自民党内派阀政治功能的削弱,加之冷战后自民党执政地位的两度丧失,与冷战时期相比,党内各派阀的“细小化”与“流动化”现象明显。(参见表1)在2012年12月众议院选举中,自民党初次当选的新人(包括4名前参议员)达119名之多;在第二次安倍内阁成立之际,自民党内存有7个派阀,但无派阀议员人数最多,约120名。[14]

表1 自民党内不同派阀所属议员人数(众议院/参议院)比较

在中选区制下,派阀领袖通过分配职位、提供资金及赋予公认等手段来获得派阀成员的忠诚,巩固自身支持基础。派阀领袖是成功当选党总裁及首相的前提条件,对本派所属成员具有高度统合能力。“派阀的最大目的就是夺取党总裁权力。派阀领袖用资金资助议员并声援其人事与选举,从而要求其在总裁选举中予以一票回报。”[15]但随着小选区制下派阀功能的弱化,派阀领袖的地位降低。

在冷战后自民党总裁选举中,小泉纯一郎、安倍晋三、福田康夫等人均是以非派阀领袖身份当选的。例如,基于以往的派阀力学视角,在2001年自民党总裁选举中,一般认为受到党内最大派阀桥本派支持的候选人桥本龙太郎将胜选,森派虽支持小泉纯一郎第三次总裁选举,但并不认为其能阻止桥本龙太郎“梅开二度”。然而,小泉通过赢得党员票而在国会议员投票中意外地占据优势,当选总裁。“小泉胜出的背景,在于小选区比例代表并立制这一新选举制度落实了”,普通党员担心自民党因循守旧将丧失政权,怀有强烈危机感,促使小泉意外获胜。[16]

同时,自民党内派阀成员不受领袖约束,在总裁选举过程中出现立场分裂或自主投票的情形也不断出现。例如,在1998年7月的总裁选举中,尽管派阀领袖小渊惠三出马竞选,但该派成员梶山静六脱离派阀参选。在2003年9月的总裁选举中,桥本派所属的众议院会派与参议院会派分别投票支持藤井孝男和小泉纯一郎。梶山的事例说明,即使没有派阀支持也能出马竞选总裁;桥本派的事例意味着,同一派阀支持不同候选人的“松散”性存续。

自民党内派阀政治的变化,诚如日本学者所言:“由于过去的派阀是以中选区制为基础的,随着选举制度改革效果的渗透,其存在的意义发生动摇。其约束力减弱的结果,许多派阀历经分裂,有效派阀数目正在上升。此外,由于归属意识减弱,无派阀议员也在增加。”[17]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。