6.1农村生育政策的流变

中国是一个人口大国,也是一个农业大国。农村人口控制的好坏,直接关系到全国人口控制的全局。这种基本国情决定了我国计划生育的重点在农村,难点也在农村。农村生育制度对整个中国的生育制度具有重要的型塑作用。新中国成立60余年来,我国农村生育制度先后经历了从开展节育试点到提倡计划生育、从行政干预到政策牵引、从强制性变迁到诱致性变迁的转换。农村生育政策的流变,是基于我国城乡二元分割的基本国情,考量生育革命的协同策略。

6.1.1 生育制度变革与政策初现(1949—1970)

1949—1970年,是我国生育制度变革的初期,中央和社会各界围绕要不要节育,展开理论争鸣,逐步达成共识。以城市和人口稠密的农村为重点,先城市后农村,以城市带动农村,是当时人口控制的指导思想。但受“左倾”思想的影响和干扰,节育实践波动较大,实施力度一直不强。在宣传教育与技术指导的推动下,农村部分地区开展了节制生育试点,大范围的计划生育工作尚未在广大农村地区推开。中央高层对农村计划生育的重视和提倡,是农村计划生育的政策基础。

(1)宣传教育与技术指导:部分农村地区开展节育试点

1955年3月,中共中央发布《关于控制人口问题的指示》(中发[55]045号),明确人口控制的重要性,节制生育政策正式走向历史前台。以节育宣传教育与技术指导为抓手,部分农村地区开展了节育试点和群众活动,推动了农村生育的制度变革。1963—1966年,节育宣传试点逐步扩大到人口稠密的农村。据不完全统计,北京、天津、上海三市共抽调800多名医务人员组成计划生育工作队,深入各地农村,开展节育宣传和避孕指导,还帮助县、区以下基层单位培训技术骨干。河北、黑龙江、江苏、福建、山东等省先后为农村培训了160多万名计划生育宣传员和技术指导骨干,通过他们做了大量的宣传教育和节育措施落实工作。1964年,浙江省的市、县都成立了节育技术指导委员会,还建立了有500名医务人员参加的计划生育医疗队,深入农村生产队做节育手术,解决农村节育技术力量不足的问题。同时,各级卫生部门和妇联组织都把计划生育宣传试点工作列为自己的工作任务之一,使县、区及公社、镇的妇幼保健人员和妇女干部成为开展基层计划生育宣传教育和技术指导的骨干力量。(2)

(2)中央重视与共识达成:农村计划生育的政策基础

20世纪五六十年代,除试点地区外,广大农村都尚未真正开展计划生育。1965年1月9日,毛泽东在与美国友好人士埃德加·斯诺谈话时,表示对中国计划生育的进程感到不满意,认为在农村还没有推广。同年8月20日,毛泽东在接见钱信忠(时任卫生部部长)时说:“你们开展农村工作后,要搞节育生育。”(3)1965—1966年,毛泽东多次提出:“计划生育必须在抓城市的同时,以抓农村为重点。”1965年10月25日,钱信忠在给中共中央《有关计划生育的几个问题的报告》中说:“计划生育必须在抓城市的同时,以抓农村为重点。全国农村人口为城市的6倍,全国出生率能否大幅度下降,决定于农村。”“亟需抓紧时间,从点到面,分批推开。特别是人口多、人口密的地区,要作为重点,先走一步。”(4)1966年1月28日,中共中央批转了这份报告:“请各地党委按照中央、国务院1962年12月的指示,参照这份材料,认真总结经验,逐步推广,在城市和人口稠密的农村,积极开展计划生育工作,使人口增长的幅度继续下降,同发展经济和改善人民生活的要求相适应。”中央重视与共识达成,是农村推行计划生育的政策基础。然而,1966年文化大革命的爆发,又使这一计划付之东流。

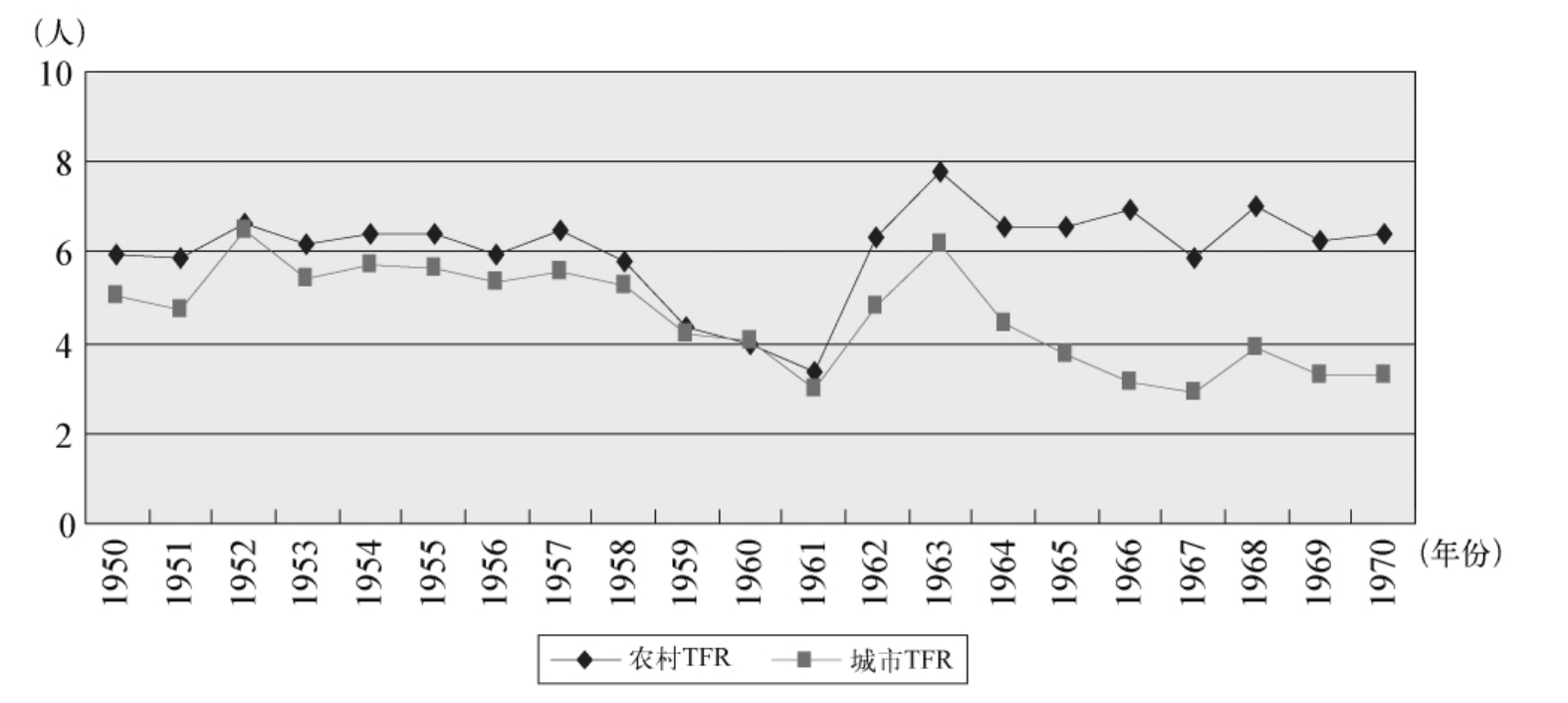

1949—1970年,由于只有部分农村地区开展了节制生育试点,并大多停留在宣传层面,广大农村地区没有开展实质性的计划生育工作,致使农村育龄妇女的总和生育率平均值为6,并一直居高不下(1959—1961年三年自然灾害期间除外),1963年更是高达7.784。当然,除了节育政策缺失外,中国乡村人口在20世纪五六十年代的猛增,更与集体的生产和分配制度有关,尤其与粮食分配制度有关。(5)1963年,计划生育工作以城市为重点逐步展开后,城乡总和生育率明显分野,差距逐步拉大(见图6.1)。

图6.1 1950—1970年中国城乡育龄妇女总和生育率对比(人)

资料来源:根据姚新武,尹华:《中国常用人口数据集》(中国人口出版社1994年版,第144页)数据绘制而成。

6.1.2 生育政策调适与实践摸索(1971—1991)

(1)社会动员与典型示范:农村计划生育从自发行为到自觉行动(1971—1978)

20世纪70年代,中央提出要在全国城乡大力宣传和提倡计划生育,“四五”计划中的人口指标按城市和农村分别列出,避孕药具的供应工作开始把重点放到农村。各省、直辖市的计生部门都把抓农村和基层工作作为一项重要任务,各城市组织了大批医疗小分队下乡开展节育知识宣传、技术指导等活动。农村各基层单位每年在元旦、春节期间和夏、秋农忙之后,都集中力量组织几次较大的计划生育宣传活动,并逐步加强了计划生育经常性工作,出现了一批农村计划生育工作的先进典型。除江苏如东县、山东文登县外,河北省乐亭县通过调查研究,制订长期人口规划;辽宁省黑山县针对妇女的心理特点,在生产队设“大嫂子队长”,主抓计划生育;河北省南宫县总结“农业要大上,人口要下降”的经验,在人口控制上大打翻身仗;上海市金山县钱圩公社三大队发动群众制订生育计划,做到了“计划生育十年早知道”;河南省辉县等地农村计划生育工作也做得较好。他们的经验在全国传播、推广。在农村,逐渐形成了以赤脚医生、妇女主任和“大嫂子队长”为骨干的基层计划生育工作队伍。(6)1973年,全国三分之一的公社卫生院配备了四项节育手术(输精管结扎,输卵管结扎,放、取节育环,人工流产)所需的器械和相关医务人员,一部分计划生育工作开展得较早较好的农村,开始按“晚、稀、少”的要求,采取本人申请、群众评议、领导审批的办法,落实年度生育计划。通过社会动员、典型示范和经验推广,农村计划生育实现了从自发行为向自觉行动的转变。

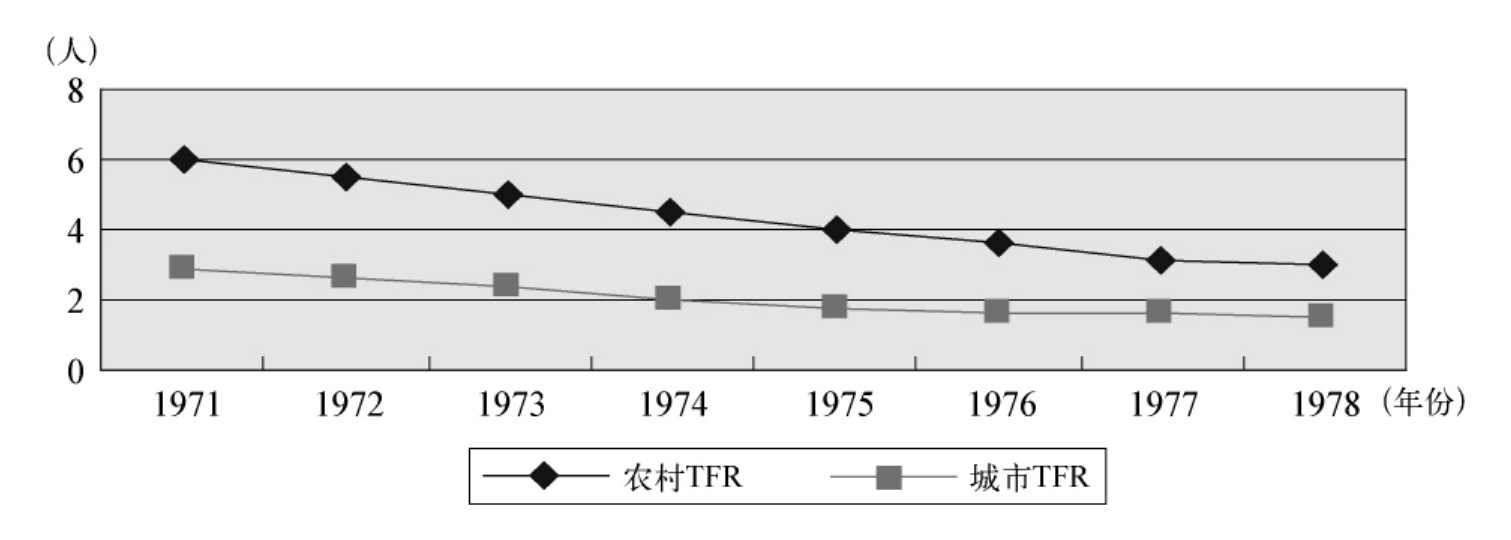

1971—1978年,我国农村计划生育工作收到了明显成效。出生率、自然增长率和总和生育率都逐年下降。其中,出生率由1971年的31.86‰降至1975年的24.18‰和1978年的18.91‰;自然增长率由1971年的24.29‰降至1975年的16.59‰和1978年的12.49‰;育龄妇女总和生育率由1971年的6.001降至1975年的3.951和1978年的2.968;妇女平均初婚年龄由1971年的20.32岁,提高到1975年的21.63岁和1978年的22.25岁;妇女晚婚率由1970年的10%上升到1978年的41.4%。(7)尽管农村各地计划生育工作进展不平衡,一些地区尚未开展起来,但城乡育龄妇女总和生育率开始同步下降,且农村降幅明显大于城市,城乡差别逐步缩小(见图6.2)。当然,需要指出的是,这一时期农民基本接受了计划生育制度,其原因不在于他们改变了传统的文化观念,而在于(人民)公社制度本身——在户口不能迁移、经济收入有限的公社社会中,多子女给家庭带来的只能是困难和艰辛。公社促进了计划生育的推行。公社置计划生育于政治、意识形态的框架中,造成了一种特殊的文化氛围,这成为各项计划生育制度安排可能有效的原因之一。(8)在人民公社体制下,通过户籍管理制度,有效地控制了人口的迁移和流动;通过“工分—口粮”的管理办法保证了农民听从政府的号召。这种严格的管理措施,使农民很难有力量和勇气去违反有关生育政策。(9)正如社会学家李银河所言:“由于(公社)时期所有的农民都被组织在一个个生产单位当中‘生产队—大队—公社’这些组织掌握着农民的全部生产和生活资源,所以计划生育工作的效力相当强大。当运动一来,妇女都是一批一批地去做绝育手术。”(10)因此,政府行为的强制介入,是计划生育工作得以在农村地区逐步展开的重要推手。

图6.2 1971—1978年中国城乡总和生育率对比(人)

资料来源:根据姚新武,尹华:《中国常用人口数据集》(中国人口出版社1994年版,第144页)数据绘制而成。

(2)政策磨合与秩序重建:从“晚、稀、少”到“晚婚、晚育、少生、优生”(1979—1984)

中共十一届三中全会后,由于家庭联产承包责任制的推行,使农村家庭需要更多的劳动力,催生了农村多生育子女的意愿,早婚早育和多胎多育现象较多,晚婚晚育比例下降,(11)这给计划生育工作带来了新的挑战,如划分包产田后,农民认为人多就可田多、粮多,想多生孩子,更想生男孩子;过去一些经济限制办法不起作用了;有的地方基层干部队伍松散,计划生育没人管了,人口出现回升趋势。1980年9月25日,中共中央和国务院发出《关于控制我国人口增长问题致全体共产党员和共青团员的公开信》,普遍提倡一对夫妇只生育一个孩子,在政策上开始向一孩紧缩。1982年9月26日,《健康报》发表社论指出:“农村是实施计划生育国策的中心环节……全国10亿人口中,农民占了8亿多;1亿多的育龄妇女,将近1亿在农村。农村计划生育工作的好坏占有举足轻重的地位,决定计划生育工作的全局。做好农村计划生育工作,要从农村实际情况出发,不断研究新问题,认真总结农村实行生产责任制以后的新经验,使计划生育工作适应新形势,搞得更好。”(12)“农村中的计划生育工作,决不能因为生产发展而稍有放松,仍然必须严格控制,做到优生、优养、优教。当然,方法要讲究,措施要得当,要防止和克服那些强迫命令、严重脱离群众的做法。”(13)

然而,从1980年开始,农村计划生育工作在政策上普遍提倡只生一个的倡导,在运作实践中被紧缩为普遍只准生育一个来推行,搞“一刀切”。这种仅靠强化行政手段的“硬着陆”、“急转弯”,使长期稳定而有显著实效的“晚、稀、少”生育政策突然终止,从而把原来一批自觉执行原生育政策本可以生育第二胎的农村群众和干部拒之计划之外。这不仅使政策失去了应有的严肃性、连续性,而且还挫伤了广大群众继续自觉执行计划生育政策的积极性,使广大农村刚刚形成的“晚、稀、少”或有计划的生育新秩序及其社会舆论一下子被打乱,造成初育早与再育早的数量大幅度增加。(14)为了把计划生育实践建立在合情合理、群众拥护、干部好做工作的基础上,1982年2月9日,中共中央、国务院发布了《关于进一步做好计划生育工作的指示》(中发[1982]11号),根据农村实行生产责任制后出现的新情况,明确提出了城乡计划生育的差异与具体要求。“农村普遍提倡一对夫妇只生育一个孩子,某些群众确有实际困难要求生二胎的,经过审批可以有计划地安排,不论哪种情况都不能生三胎。”(15)1984年4月,中共中央批转国家计划生育委员会党组《关于计划生育工作情况的汇报》(即7号文件),针对“一孩化”政策实施过程中遇到的实际问题,对生育政策的某些规定进行了适度调整。经过“开小口”、“堵大口”和“刹歪口”(16),我国“晚婚、晚育、少生、优生”的生育制度在80年代初逐步形成。1979—1984年,农村育龄妇女总和生育率保持在3左右,1982年前后有所反弹,但城乡生育波动步伐较为一致(见图6.3)。

图6.3 1979—1984年中国城乡总和生育率对比(人)

资料来源:根据姚新武,尹华:《中国常用人口数据集》(中国人口出版社1994年版,第144页)数据绘制而成。

(3)地方实践与结构变迁:数量抽紧从弹性指标转向刚性指标(1985—1991)

中国人口问题的重点在农村,计划生育、人口控制的重点和难点也在农村,这与我国农业发展的现状是密切联系在一起的。中国农村的人口问题、农民的生育行为都是与传统农业条件下的劳动生产率、农业的耕作方式、农村的生育方式融为一体的。在农村人口控制和计划生育工作中,政府强调的是控制人口过快增长,群众考虑的是家庭利益。宏观人口控制与微观家庭利益之间的矛盾,是中国计划生育、人口控制工作中的最大难题。(17)因此,单靠政策控制必然遇到诸多问题,必须认识到人口控制是一种社会行为,在强化政策控制的同时更应重视发展社会经济,发展社会福利事业,提高国民素质,如此才能在促进人们降低生育意愿和政策有效实施的同时,促使自觉控制方式的形成,(18)使微观家庭利益走上宏观政策要求的计划生育轨道,逐步使数量抽紧从弹性指标转向刚性指标。20世纪80年代中后期,中央在强调农村计划生育重要性和特殊性的同时,不断对计划生育政策作出新的合理调适,以使其更加符合国情民意。由于生育制度的国家立法尚未出台,计划生育条例等地方立法实践,与计划生育行政法规、部门规章一起,成为生育制度差异性协同与法制建构的重要枢纽。各省、自治区、直辖市根据中央总的政策要求,在生育政策法规上,结合本地情况,对照顾生两个孩子的条件都作了具体规定,(19)体现了原则性与灵活性的结合。各省、区对于农民,继续提倡一对夫妇只生育一个孩子,同时区别情况,按规定的条件照顾有实际困难的夫妻生育第二胎。(20)

在中央为适应农村形势发展需要而对生育政策进行合理调适后,农村计划生育工作开展得较为顺利。但在“开口子”政策的影响下,部分农村地区放松了计划生育工作,生育行为出现放任自流现象,加之第三次生育高峰来临,结果1986年比1985年多生334万人,全国人口出生率出现回升现象。1986—1987年,农村总和生育率分别达2.77和2.94。针对这种情况,中央加大了对农村计生工作的力度。据1987年的统计,全国86.6万个村民委员会中,约有70%配备了计划生育专(兼)职人员,基层村民委员会、村民小组的负责人和基层妇女干部、妇幼保健人员,都把较多精力放在了做好计划生育工作上。(21)这样,农村妇女总和生育率开始回落,计划生育的城乡差别在总体上进一步缩小,节奏较为一致,全国总和生育率在1987年以后进一步下降,1991年回落到2.2。(22)

6.1.3 计生村民自治与依法行政(1992年至今)

计划生育村民自治,是计划生育管理体制的重大变革,而法制建构则是计划生育的发展方向。1992年以来,我国农村计划生育通过利益导向与村民自治,逐步趋于常态化与规范化,通过优质服务与依法行政,逐渐走上了法制化的轨道,也初步完成了生育秩序从强制性变迁向诱致性变迁的转换。

(1)利益导向与村民自治:农村计划生育的常态化与规范化(1992—2000)

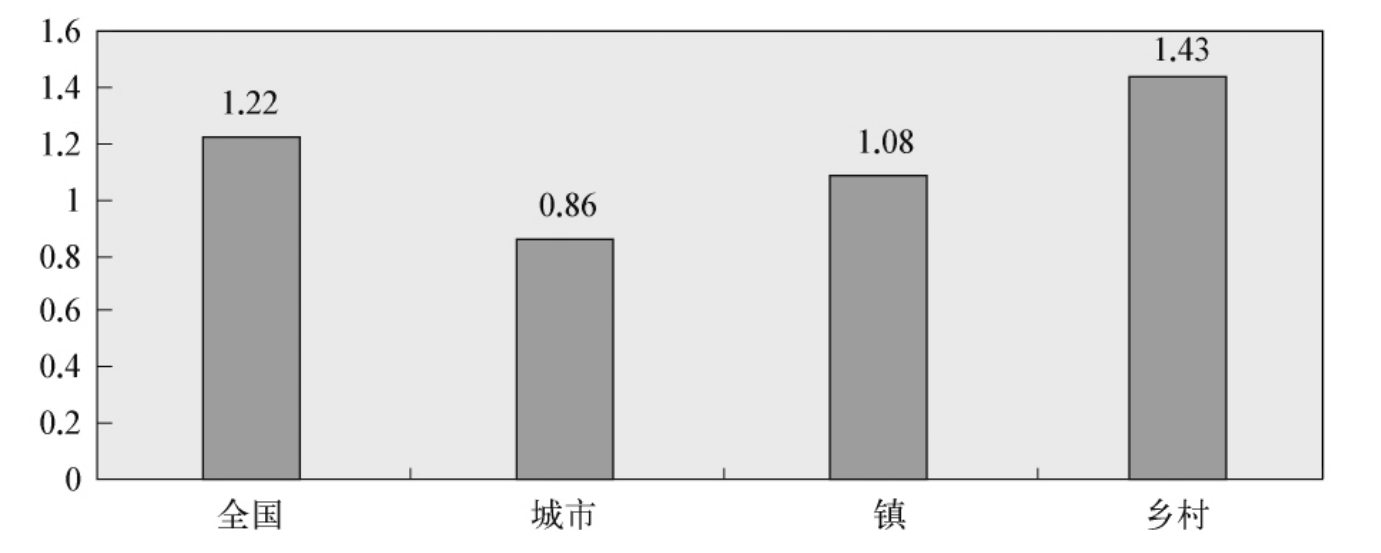

在计划生育作为基本国策的宏观条件下,我国农村家庭决定生育孩子数并非仅仅取决于子女成本与效用的比较,而更多的是受生育政策的约束。(23)因而,切实做好农村计划生育工作,必须转变工作思路,走综合治理之道。通过抓早婚、早育、计划外生育等办法,可以在某种程度上达到控制生育行为、减少生育数量的目的。但这种只控制生育过程的方法,在群众不觉悟、规章与措施不配套的情况下,控制系统运转的难度会越来越大、越来越吃力。为了有效地控制农村人口增长,必须在抓控制生育过程的同时,深入分析影响农民生育行为的各种社会、经济因素,这是有效控制农村人口、解决人口问题的必然途径。(24)研究发现,人口再生产是以家庭为单位进行的。离家庭最近、对家庭最有影响、对家庭动态了解最清、对家庭利害关系最大的都是村。村级是计划生育工作的源头,是调节人口出生率的前沿阵地。(25)1992年以后,为适应社会主义市场经济体制的需要,实现计划生育工作的“两个转变”,计划生育村民自治走向历史前台。计划生育村民自治,就是村民依照国家计划生育政策法规及自治章程,通过民主选举、民主决策、民主监督,对婚姻、生育、节育等婚育行为进行自我管理、自我教育和自我服务的计划生育管理体制。(26)它的核心思想,是将县、乡镇党委政府过去实行的一些行之有效的办法、措施、规定,变为村民自治的规定或村规民约,将过去由乡镇政府干部直接操作、承办的事,变为村民委员会或村民自办,这样,尽量将行政手段、社会制约逐步转为群众的群帮群治,形成多数人做少数人的工作的局面,真正在村形成计生工作齐抓共管、综合治理的新运作机制。(27)而其实质,则是“民主生育”,使计划生育客体从义务本位向权利本位过渡,树立起以民为本的新理念。落实起来就是“村负责、民自治、户落实”。(28)这样,以利益导向与村民自治为抓手,农村计划生育工作不断深入开展,特别是在政策牵引与市场约束双重作用下,农民生育成本日益提高,他们对优生优育生育理念也逐步认同,生育行为日趋理性。计划生育的城乡差别明显缩小,城乡生育率与总和生育率都已逐步接近,一孩生育率也相差不大。但是,二孩生育率差距悬殊较大,多孩生育率差距更为明显(见图6.4和图6.5)。

图6.4 2000年全国总和城乡生育率对比(人)

图6.5 2000年全国城乡生育率比较(‰)

资料来源:国务院人口普查办公室、国家统计局人口和社会科技统计司:《中国2000年人口普查资料》,中国统计出版社2001年版,第1696—1703页。

(2)依法行政与优质服务:农村计划生育的法制化(2001年至今)

作为一项基本国策,法制化是计划生育的必由之路。依法行政、优质服务,是生育制度发展的题中应有之义。改革开放以来,我国计划生育法制建设大体经历了三个发展阶段:计划生育被写入《中华人民共和国宪法》及相关法律,是计划生育的法制化滥觞;计划生育地方性法规、行政法规和部门规章,在计划生育立法实践中起着承前启后的重要作用;而《中华人民共和国人口与计划生育法》的颁布实施,则标志着我国计划生育走上了全面法制化的轨道。(29)需要指出的是,在计划生育作为基本国策的宏观条件下,我国农村家庭决定生育孩子数并非仅仅取决于子女成本与效用的比较,而更多的是受生育政策的约束。(30)不过,在利益导向与社会制约的共同作用下,特别是政策稳定与生育补助、养老等配套福利措施的影响下,我国农村计划生育工作总体上逐步走向理性与成熟。新世纪以来,我国人口出生率和自然增长率均稳中有降,总和生育率平稳回落,一直处于更替水平以下,基本上维持在1.4左右。(31)2005年,全国城乡总和生育率维持在1.33,其中,城市为0.93,镇为1.28,农村为1.64。(32)据统计,2009年末,全国总人口为133 474万人,比上年末增加672万人。全年出生人口1 615万人,出生率为12.13‰;死亡人口943万人,死亡率为7.08‰;自然增长率为5.05‰。出生人口性别比为119.45。(33)

任何一项制度的推行,都可能遭遇一定的政策风险。农村生育制度的博弈与生成机制,受到政策、理念、法制和人口自身发展规律等多重因素的制约,需要在实践中接受挑战与考验,并不断进行新的探索。由于我国目前的低生育水平不是社会经济发展的必然产物,而是人口控制和计划生育政策强力干预的结果,主要是通过人口控制和计划生育等外部制约手段来实现的,属于“外生性低生育率”(34),不是很稳定,还存在反弹的可能。受人口增长惯性的影响,我国育龄妇女人口数量在未来的十年内还将继续增长。到底是体制认同还是理性选择,农村居民的生育行为尚需要在实践中展开制度性反思。在当下的中国,迅速少子化与日益严重的老龄化,使需不需要放开二胎、何时可以放开,成为国民普遍关心和备受争议的话题。为了避免人口达到零增长后的快速负增长、快速老龄化和人口规模的迅速减少,国家应该密切关注人们生育意愿的变化,必须在适当的时候放开生育政策,使生育水平保持在2.0左右,从而尽可能地避免长期的、过快的负增长给国家和社会带来更为严重的人口与社会经济问题。(35)在日益增长的城乡人口流动与迁移、人口老龄化、性别失衡等现象凸显后,农村生育的制度创新便显得尤为迫切,这使农村生育制度面临新的博弈。(36)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。