亚洲债券的计值货币与人民币的战略选择

亚洲债券的计值货币与人民币的战略选择[1]

曹红辉 胡志浩

一、问题的提出

随着东亚经济高速增长,经贸关系日趋加强,对区域金融合作的必要性日渐显现。亚洲债券作为其中重要内容,成为东亚各经济体内部加强金融改革,开展区域合作的重点。东亚金融危机暴露出对银行信贷过度依赖的弊端,东亚目前实际上实行的是后布雷顿森林体系的美元本位制(麦金龙,2004),因为本地区广泛持有全球绝大部分美元,在货币品种与期限结构两方面都存在严重错配,汇率制度选择陷入困境。发展债券等直接融资则有助于改善金融结构的缺陷,因此,选择何种货币作为债券的计值货币,建立本地区货币计值的资产市场就不仅仅是技术性问题,而是直接关系到能否消除货币错配,促进本地区资本形成的关键,也是东亚发展债券市场的出发点之一。

在“东盟加中日韩”(ASEAN+ 3)架构下,韩、日、泰等国提出建立东亚的货币篮子,以此作为债券的计值货币,以规避汇率波动风险,提升东盟国家货币及其债券发行主体的信用水平。其中,日本还存有推行日元国际化,削弱中国影响的企图。中、泰等国则提出优先发行以本国货币计值的债券,并从2004起先后发行本币债券。

亚洲债券市场处于起步之初,尽管选择何种货币作为债券的计值货币主要是市场选择的结果,但它将决定亚洲债券市场建设能否实现其战略意图,也将影响未来亚洲乃至世界货币体系的结构,因此,需对此进行整体规划与前瞻性研究。

二、东亚金融合作的现实条件

尽管金融合作有时可能脱离实体经济基础,超越经贸合作关系,但经贸关系仍是决定金融合作的基础。2002年,东亚50%以上的贸易是在区域内进行,而1980年时仅为32%。区域内许多经济体已成为相互最重要的贸易伙伴,这为区域金融合作奠定了经济基础。而开展金融合作,应着眼于东亚的金融特征。撇开各经济体发展水平与经济结构的差异,其主要特点为:对银行信贷过度依赖的融资结构,以美元化为特征的货币替代与货币错配。

(一)对银行信贷过度依赖的融资结构

长期以来,东亚高度依赖银行信贷,金融市场发展滞后,金融风险集中在银行部门,金融体系脆弱,银行主导的融资结构极易引发系统性风险。

2003年,东亚新兴市场的银行资产在股市、债市和银行资产总额的比例达到55%,而美国仅为14.3%。欧盟的银行资产达到47.8%,但其债券则占35.6%,远高于东亚新兴市场的16.4%。即使是世界第二大经济体的日本,虽然其银行资产仅为35.8%,但日本的债券中,公共部门债券超过私人部门一倍,私人部门债券加上股市融资的比例仅为35.4%,而美国则达73.4%。

表1 2003年全球金融资产规模指标单位:亿美元

资料来源: IMF《全球金融稳定报告2005》

若将银行经营情况与融资结构结合起来分析,更能深刻理解亚洲的金融状况和脆弱的银行体系。

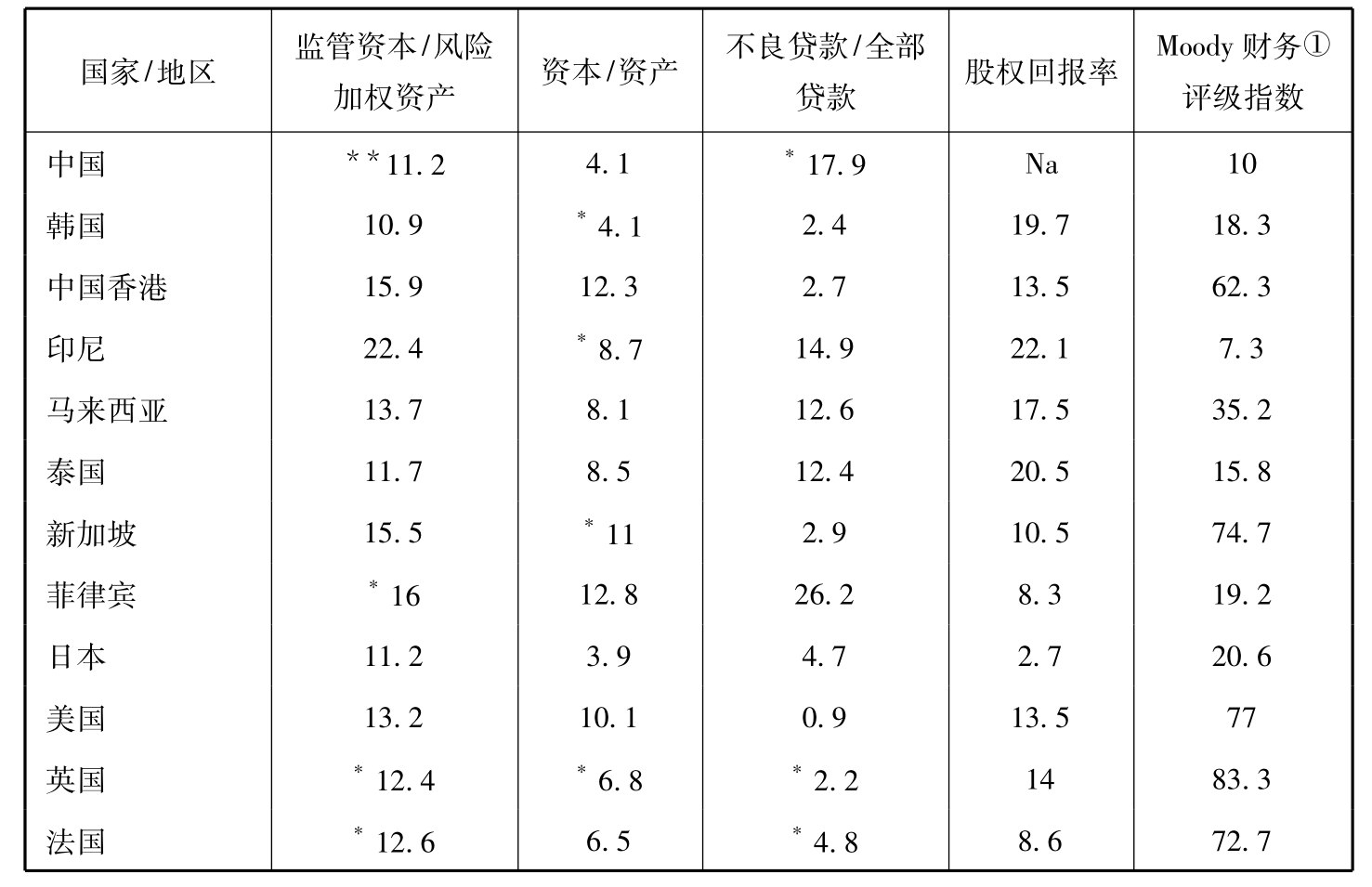

表2 2004年部分经济体的银行业经营指标

资料来源: IMF《全球金融稳定报告2005》,其中带*部分指标为2003年值,带**为2002年值

①Moody财务评级指标:零表示最低平均评级,100表示最高平均评级。

虽然按照《巴塞尔协议》的要求,东亚的银行资本充足率基本达标,但其不良贷款及相关经营风险仍不能低估。2004年,大部分东亚的银行不良贷款率都超过10%,其中菲律宾达26.2%。虽然日本的不良贷款率仅4.7%,但其股权回报率仅2.7%,远低于英、美甚至大部分亚洲国家的同期水平。根据Moody的银行财务评级指标,除中国香港和新加坡外,东亚其他经济体银行均未超过50%。

(二)东亚的货币替代:美元化现象

货币替代可从三个角度来定义。一是资产货币替代,即用外币替代本币,行使货币的记账单位、交易媒介和价值储藏职能;二是债务货币替代,即一国政府和私人拥有大量的外币债务;三是完全货币替代,即一国废除本币,转而以外币作为法偿货币。[2]除中国香港等地实行货币局政策外,大部分东亚经济体仍实行相对自主的货币政策,其货币替代主要体现在资产和负债的替代上,而且东亚存在明显的共同货币替代或者说美元化现象。

这是由于东亚主要选择美元作为贸易和资本流动的结算货币。尽管日本是区域内重要的贸易参与者和世界第二大经济体,但除直接对日贸易外,几乎所有的区域内贸易都以美元计价。而且在日本与东亚其他经济体的贸易计值货币中,美元的作用远超日元。如日本尽管与韩国的贸易和投资联系紧密,但韩国对外贸易以日元计值的比重极低,韩国85%的出口和80%的进口以美元计值,只有12.4%从日本的进口以日元计值。这与日元的频繁波动和各国对美元储备的需求密不可分。

而在东亚其他经济体之间贸易中,如泰国与马来西亚间贸易,或中国与新加坡间贸易中,美元几乎是唯一的计价货币。2003年年底,除黄金以外,全球的国际储备为31559亿美元。其中,亚洲新兴市场为12486亿美元,日本为6633亿美元,东亚占全球外汇储备60%以上。近几年,该数值仍在高速上升,而且外汇储备中绝大部分都是美元计值的资产。

在负债的货币替代方面,“原罪”假说和外币债务占总债务比例清晰地刻画了这一现象。原罪指标是外币计值的融资额占跨国融资的比重,“原罪”假说认为,新兴市场很难在海外市场上以本国货币融资(Eichngreen、Haunsmann和Panizza,1999,2002)。显然,东亚经济体的这一指标较高。2004年,国际长期债券133131亿美元未到期数额中,亚洲货币计值的债券分别为日元计值的5309亿美元、港币计值的525亿美元、新加坡元计值的139亿美元、新台币计值的32亿美元和马来西亚吉林特计值的3亿美元。所有亚洲货币计值的债券在全球还不到5%。中国2005年才发行约12亿美元以人民币计值的熊猫债券,而且还是在境内发行的。

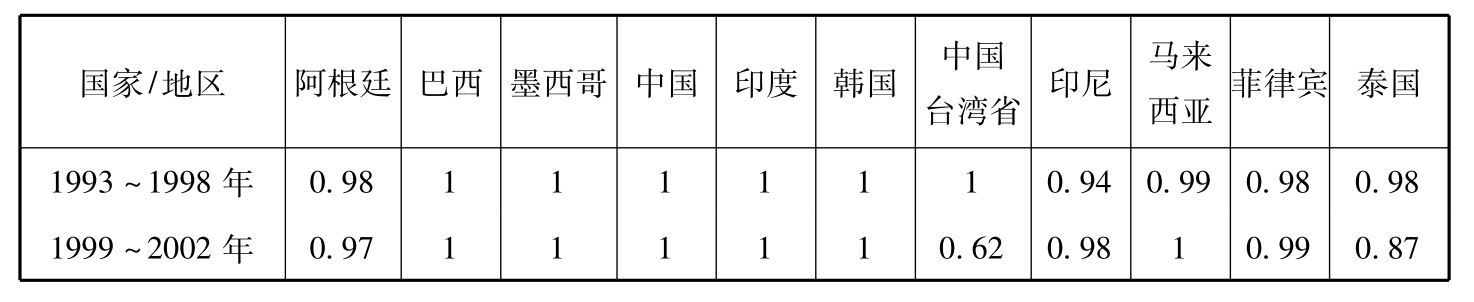

表3 新兴市场国家的原罪指标

资料来源: Eichngreen,Haunsmann和Panizza(2002)

外币负债占总负债之比也是货币替代在负债方的重要反映。金融危机爆发前,东亚一些国家的外币负债比过高,特别是短期外债占比过高直接引发危机,且这些负债中绝大多数是美元计值的负债。可见,亚洲的美元化已达到相当高的程度。

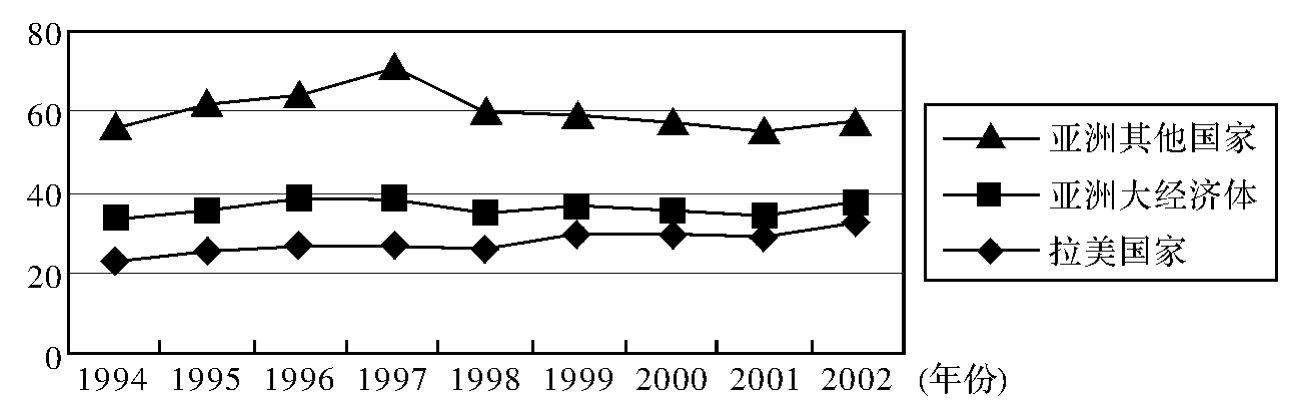

新兴市场国家外币负债占总负债比重

资料来源: IMF国际金融统计、BIS报告;亚洲主要经济体包括:中国、中国台湾省、印度、韩国;亚洲其他国家包括:印尼、马来西亚、菲律宾、泰国

货币替代在一国国内分为外币完全替代本币流通、外币和本币共同流通作为计值、支付货币;外币不能直接流通,须兑换为本币后流通。虽然一些较小的经济体实际上普遍接受外币,但整个亚洲地区基本还是流通本币。可见,以美元为主的货币替代必然对亚洲经济金融的稳定造成重大影响。

首先,货币替代对汇率的变动具有重要影响,特别是当一国资本管制较松,市场流动性较强时,极小的收益率变化都会造成极大的货币替代,从而造成较大的汇率波动。其次,货币替代加大了当局货币调控的难度,外币资产和负债的流动往往不由一国货币当局直接控制,当出现大量货币兑换时,本国当局对基础货币乃至整个货币供应的控制就会相对被动。再次,货币替代在限制外币境内流通中容易出现“货币资产效应”和“债务效应”。当货币替代加剧导致货币贬值时,国外资产的购买会增加,相应本国货币余额的需求支出将会减少,从而出现“货币资产效应”。同样,当货币贬值和货币替代交替出现时,对外债的还本付息支出的本国货币余额增加,也会相应降低国内需求,从而降低国内产出。如果国内货币当局增加货币投放,往往不能缓解货币余额不足,相反会加剧通货膨胀的压力,加剧货币替代的恶果,使经济恶性循环。

另一方面,货币替代也具有降低交易成本,扩大贸易和投资的积极作用。但总体上,货币替代始终是一国或地区自身货币未能被国际社会广泛接受的无奈选择。

(三)东亚的货币错配

货币错配指一个权益实体的净值或净收入对汇率的变动具有非常高的敏感性。它可以从存量和流量的角度分别考察。货币替代与货币错配存在紧密联系,货币错配源于货币替代,但并不是所有的货币替代都将导致货币错配。在完全货币替代的情况下,本币退出流通领域,就不存在货币错配。而当汇率与资本流动严格管制时,即使存在部分货币替代现象,货币错配的表现也会明显削弱。只有汇率较自由浮动,且资本并未严格管制的情况下,一国的资产净值和净收入才会对汇率变动具有较高的敏感性,从而给宏观经济和微观经济实体带来巨大风险。

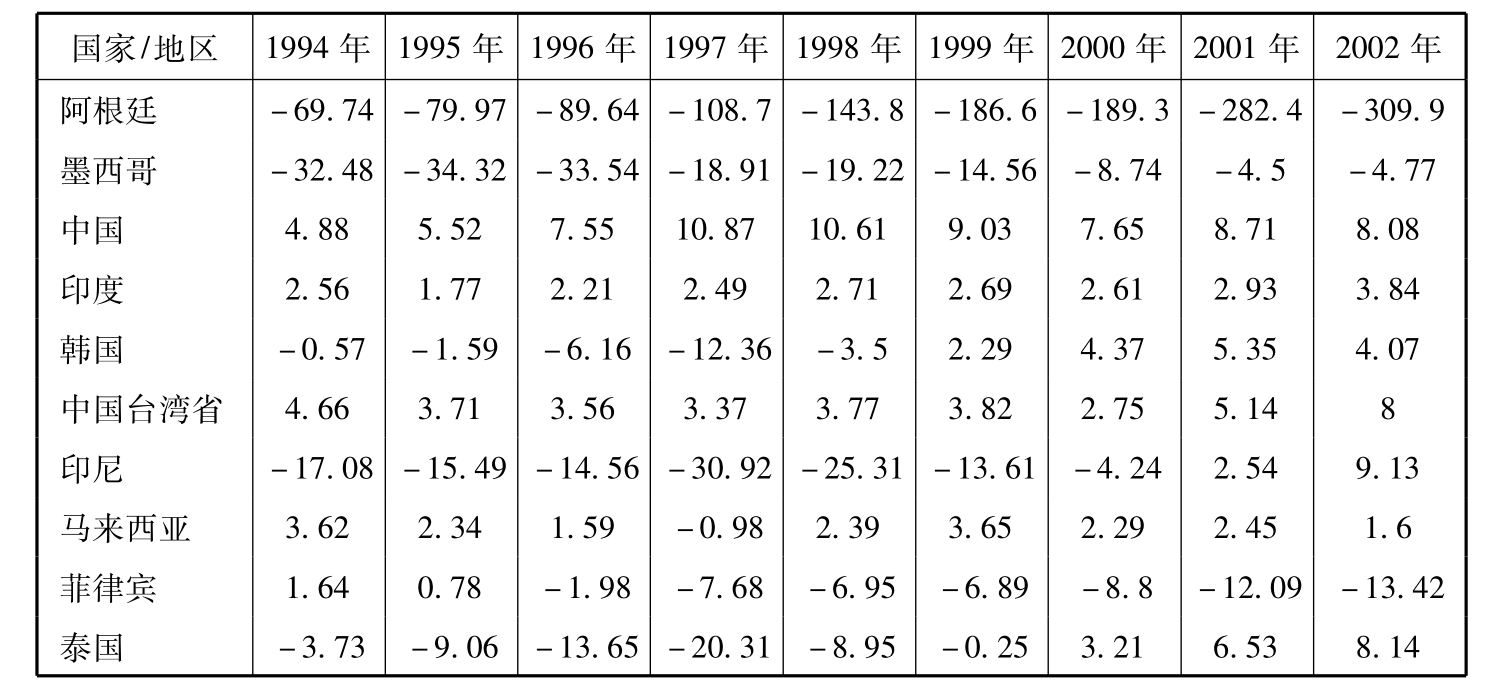

表4 修正后的AECM指数

资料来源: Goldstein和Turner(2004),《货币错配——新兴市场国家的困境与对策》

从AECM[3]指标中可看到,印尼、泰、韩等国在亚洲金融危机前的货币错配指数相对较高,随着危机后的经济调整,该指数明显下降。其实,同期的拉美AECM指数更高,而危机却在亚洲爆发。这就要对其他因素进行分析。

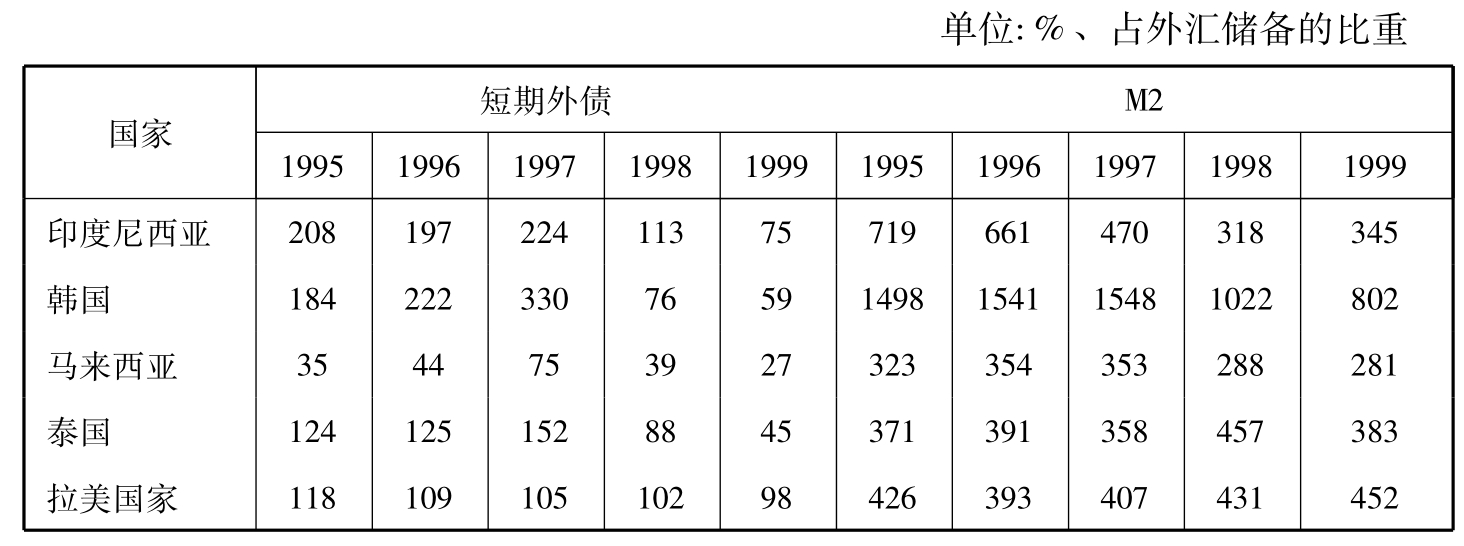

表5 亚洲金融危机前后各国货币错配指标

资料来源: IMF和BIS统计数据,Goldstein和Turner(2004)

亚洲金融危机前,东亚新兴市场短期外债占外汇储备的比重高于拉美,且东亚以银行为主的间接融资模式更容易诱发系统性危机。危机后,东亚经济遭受沉重打击,外汇储备急剧减少,货币供应与外汇储备的比例下降,以银行为主导的金融体系也遭受重创。

货币错配反映出汇率波动或有波动预期时的敏感性,这种波动是双向的。东亚的货币错配导致本币贬值时的危机,但随着经济形势的变化,也可能出现相反的情形。近期,人民币调整汇率形成机制和对美元汇率水平的变化使得美元资产持有者对此高度敏感。

目前,东亚达成共识并展开的金融合作包括区域货币合作、汇率协调与区域性金融市场,增强区域内货币的汇率稳定性,消除区域内对银行信贷过度依赖所产生的金融脆弱性,削弱区域内美元化的影响,为区域内投资贸易提供高效、便利的金融服务。因此,发展亚洲债券,构建区域性金融市场成为紧迫的任务。

三、亚洲发展债券市场与选择计值货币的意义

建立高效的债券市场是扩大东亚本地区货币在本地区广泛使用的市场基础,促进区域贸易投资,促进区域经济一体化的重要手段。出于吸引资金、改善资源配置效率(韩国、泰国等),推动本币国际化(日本),或者提高本地的国际金融中心地位(新加坡、中国香港等)的目的,各经济体纷纷提出发行“亚洲公债”,建立“亚洲债券基金”等发展亚洲债券的动议。无论出于何种动因,发展亚洲债券市场都具有积极作用。

首先,它有利于促进区域内资金的合理配置。亚洲债券市场的发展将使资金流向效率更高的地区,充分动员区域内资金,建立更为宽广有效的平台。其次,有利于改善东亚的银行主导型金融格局。以银行为主导的融资格局虽然有经济发展和人文方面因素,但其弊端较为明显。发展各国内部的金融市场,逐步推进跨境投融资,有利于消除这些弊端,改变间接融资为主的金融结构,降低区域内金融风险。再次,及时反映区域内经济体的变动。亚洲债券市场的跨境特点使得管制比各经济体内部市场更为宽松,更灵敏地反映各种信息。对于管制较严的经济体开展宏观调控,具有一定的参考价值。最后,有利于促进区域金融稳定。东亚金融合作是各方博弈的过程,亚洲债券市场为此提供良好的平台,推动整个地区的经济金融合作。一方面,以往各方都认识到货币金融合作的必要性;另一方面,许多提议都未果而终,原因之一在于没有找到各方利益一致的交汇点,摸索出可行的合作路径。亚洲债券则符合各方利益,而且为进一步探讨亚洲金融合作中的许多实际问题提供了现实条件。

而推进亚洲债券发展的核心问题就是债券计值货币的选择。从某种意义上来说,它甚至关系到亚洲金融合作的方向与国际货币体系的结构。

第一,它关系到能否实质性地推动亚洲债券市场的发展,因为在亚洲区域内跨境发行债券,不可避免地要选择债券的计值货币。出于东亚的货币替代与区域金融合作的现状,各国仍主要以美元计值发行国际债券。区域内已认识到亚洲债券发展的内涵及其机遇,对计值货币提出了各种主张。这些主张能否达成统一,扩大市场的接受度,对于推动亚洲债券市场的实际进程具有关键作用。

第二,它可能成为亚洲货币合作的突破口。由于政治、经济、文化等方面巨大差异,东亚的货币合作难度很大,寻求某种合适的突破点非常关键。亚洲债券计值货币的选择为探索货币合作拓展了途径。亚洲债券的主导货币很可能成为未来区域内的关键货币。目前,采用区域内单一货币、一篮子货币和亚洲统一货币的条件并不成熟,这已在计值货币的选择中已反映出来。

第三,成功地选择计值货币选择有利于减轻地区范围内的货币替代和货币错配。货币替代的明显特征就是滞后性。拉美在美元化之后,即使随后国内物价保持稳定,币值提升,但美元化并未缓解。这值得亚洲警醒。如果不在美元化程度加深之前采取行动,货币替代和货币错配的影响将更难以消除,而成功地选择计值货币有利于区域内开展货币。部分东亚经济体发展本国货币计值的国际债券,对减轻本地区的货币替代和货币错配具有积极作用。

四、对东亚计值货币的评价与人民币的战略选择

目前,美元仍然是东亚债券发行的主要计值货币。但对于亚洲债券计值货币的选择,出现了多种讨论方案。总体上有四大类:以区域内的单一货币计值;以一篮子货币计值;以区域性的人造单一货币“亚元”计值;以区域内本币计值。分析各种方案,不仅能评价各种计值货币选择方案的合理性,而且使得亚洲货币金融合作的框架与走势更为清晰。

(一)以区域内单一货币计值的方案

区域内货币要成为债券的主要计值货币,就必须为区域市场内各个主体普遍认同和接受。首先,汇率要保持基本稳定;其次,该国经济发展较为稳定,市场开放程度较高;最后,该国政府要拥有充足的黄金外汇储备,以及较强的国外融资能力,以应付随时可能发生的汇兑需要。长期而言,无论是从经济规模,还是从综合实力来看,东亚最有可能成为亚洲债券主要计值货币的是日元与人民币。

但日元作为主要计值货币存在许多难以避免的弊端:日元汇率波动过于频繁;日元在对外贸易和金融产品的计价中份额太小,缺乏区域货币合作作为基础;日本国内金融结构矛盾突出;由于错误的历史观和“脱亚”战略造成与东亚的隔阂,日本在亚洲地缘政治和外交上空间狭小,极大地制约了日元的国际化。

日本金融体制本质上依赖美元体系,日本作为主要的债权国,其资本输出仍以美元结算。日元在某种程度上成为美国实施国际经济或金融政策的工具,处于被美元支配或被诱导的地位,基本不具备独立性。如与日元共同建立区域性的货币单位或东亚货币基金,迟早将招致美国的压制,ACU或东亚货币基金是否成功的一大关键就在于它与美元的关系和美国的态度。

随着中国经济地位的上升,人民币国际化已日渐突出,人民币汇率的稳定也赢得国际社会的赞赏。但人民币受制于资本项目管制和可自由兑换进程,加上市场经济体制的完善需假以时日,人民币成为亚洲普遍接受的国际性货币还为时尚早。短期内,没有一个国家的货币适合作为亚洲债券的单一计值货币。

(二)以区域内的货币篮子计值的方案

日本与泰国等曾相继提出采用“亚洲一篮子货币或单位(Asian Basket of Currency/Unit)”作为亚洲债券的计值货币。从欧洲和IMF的经验来看,较成功的篮子货币须具备以下几个条件。其一,加入篮子的货币之间要具有一定的汇率稳定机制;其二,一篮子货币的实施需可靠的援助机制支持;其三,一篮子货币中各币种必须进行适当的选择;最后,一篮子货币的实施需在区域内通过有力的协调机构形成协调机制。

亚洲一篮子货币方案的确存在某些有利之处。一方面,它作为部分亚洲债券的计值货币来交易和清算,可减轻部分亚洲国家美元化深化的程度;另一方面,它通过确定各个货币的权重建立篮子,相对于以单一货币计值的债券计值,可在一定程度上规避债券投资者的汇率风险,为债券的发行提供更多便利。

然而,采用“一篮子”货币为亚洲债券计值,也存在不可忽视的障碍。

其一,选择篮子货币存在困难。无论是欧洲货币单位还是特别提款权(SDR)的建立中,篮子中货币的确定十分关键。参加篮子的货币越多,代表性就越充分。而东亚小国的货币波动幅度较大,过多的货币参入对篮子货币的稳定产生负面影响,而且确定篮子中货币又需要长期而艰难的政治谈判。

其二,篮子中货币的权重的确定与调整存在困难。参加篮子的各个货币在篮子中所占权重十分敏感,它关系到各国的切身利益。因此,各国都希望本国的权重相对较高,肯定会为此展开激烈博弈。最后必定是权衡各种利益关系,包括非经济因素,实现相对稳定的权重安排。此外,篮子货币还会增加投资者换算的困难。

其三,货币篮子在没有汇率协调机制的支持下,变动较大。与当初欧洲推行“欧洲货币单位”情况不同,东亚货币之间没有多边的“篮子”和双边的“格子”体系安排。单个货币汇率波动较大时,必定对整个货币篮子造成重大影响。

其四,缺乏区域性金融经济合作的协调机制与机构。“欧洲货币单位”的实行得益于欧共体的推动,而SDR也由IMF担任发行人和管理者。缺乏区域性金融合作机构来协调,使得亚洲货币金融合作面临困境。

总体上,一篮子货币并不成熟,前景也不明朗,但对其不能一概否定,需密切观察。当初,英国游离于欧洲一体化进程之外使其孤立于欧洲。选择债券的计值货币本身就是对货币合作的探索,不积极参与,必将丧失主导货币合作的主动权,而一旦丧失主导权,要重新加入这一合作机制时,就会丧失许多原本应该拥有的有利条件。

(三)以亚洲单一货币“亚元”计值的方案

1999年11月,在马尼拉十三国非正式高峰会议上首次提出缔造东亚共同市场和单一货币即“亚元”的设想后,与此相关的讨论层出不穷。

理论上,建立统一的货币区能带来以下收益:节省交易成本,刺激经济与贸易的发展;提高市场透明度,促进区域经济一体化;消除汇率波动,降低金融风险;稳定物价,维护经济的稳定;降低官方储备,节省储备成本。

然而,加入货币区的成本也十分明显:一是过渡性成本即短期一次性成本,主要表现为单一货币给金融业和企业增加直接的转换成本;二是放弃独立的货币政策工具给参与国带来巨大的宏观经济调控成本。实行单一货币将使各国失去货币政策的独立性和汇率的灵活性,难以通过利率调节、货币供应量的调整和汇率的变动等货币政策工具,有效调节国内经济,抵御外部冲击。因为统一货币的条件下对区域内进行更大范围的调控,不可能保持区域内成员的经济周期完全一致,加上财政政策的差异,极易造成产业和就业水平的波动,增大成员的国内政治压力。这成为统一货币区的主要障碍。

此外,建立东亚统一的“亚元”,仍存在诸多经济、政治等方面障碍:区域内要素流动性仍不充分;区域内各经济体的经济开放程度不平衡;区域经济结构不符合单一货币区安排的有利标准;[4]东亚的现实与国际金融一体化标准对货币区内成员之间资本要素充分流动的要求实相差太远;缺乏政策一体化标准所要求的超国家的、统一的中央银行和统一的财政制度;缺乏明显的区域核心货币;亚洲受复杂的历史、政治因素影响;各国内部金融结构未实现调整,金融稳定性差。

总之,鉴于东亚政治、经济的历史与现状,相当长时期内,在东亚构建统一的区域性货币的前景十分暗淡。既然统一货币遥不可及,那么亚洲债券采用统一货币计值的构想就如同空中楼阁。

(四)对区域内各国本币计值的评价与人民币的战略选择

既然上述选择面临诸多障碍,而东亚的货币金融合作又必须进行,唯一的办法就是寻求适合于现状的路径,循序渐进地推进区域金融合作。较为可行又被普遍接受的是发行以区域内各国本币计值发行债券。

如果仅从动机上考虑,各国都愿意更多地以本国货币计值,但迫于国际市场认同的限制,大部分东亚经济体几乎很难采用本币融资。这也正好反映了“原罪”假说所描述的现状。

仅从主观上推动本币计值债券的发行,并不能摆脱“原罪”的困境。但随着亚洲货币合作的不断推进,原本从未使用本币融资的国家已开始寻找突破。除日本、新加坡和中国香港外,中国、中国台湾省、印尼、马来西亚、泰国、菲律宾都积极推动在境外以本币融资。2004年,泰国针对国际投资者发行以泰铢计值的债券。2005年,中国首次开放国际开发性金融机构在境内发行以人民币计值的债券。跨境本币融资能促使各经济体加强货币合作,为区域金融合作强化基础。对于中国这样快速发展的大国,推进人民币国际化,在区域货币金融合作中发挥主导作用具有深远的战略意义。

目前,亚洲金融合作趋势还不明朗,但随着中国的崛起,人民币获得国际化地位势在必行,获得与国际大国对称的地位是人民币国际化的主要政治诱因。中国正逐步取代美国,成为东亚出口市场的主要提供者,为人民币成为被盯住的货币创造条件,也为人民币在区域贸易中国际化的计价、支付功能的形成奠定市场基础。

但是,这一进程并非一蹴而就的。它首先应是市场选择的结果,而非政府所能决定,因为国际货币的支付、计价功能等是私人部门多次决策的结果,官方决策要受其引导。国际货币六大职能相互影响,相互交叉,国际媒介和计值功能是其关键。人民币国际化取决于经济基本面如经济规模、对外开放度、国际社会认同感,以及中国与世界尤其是亚洲经济关系的密切程度,是否具有共同的价值标准,产生以人民币替代其他货币的现实需求。

将人民币逐步融入亚洲,实现国际化,为中国争取国际竞争优势创造条件。即使在“亚洲货币篮子”、“亚元”还不明朗的情况下,也应认真对待各类区域金融合作方案,权衡利弊得失,担负大国的责任,以争取最大的战略利益,对于各种进程,则需审时度势,有所取舍。同时,推动国内金融改革进程,加快国内债券市场发展,依托亚洲区域内经济合作,为人民币在周边地区的局部区域内实现国际化货币的职能奠定基础,为逐步国际化、区域化创造条件,最终在亚洲区域内形成以人民币为关键货币的最优货币区,增强亚洲的金融稳定,打破全球货币体系改革的僵局,从而在美元和欧元之外开辟货币国际化的新途径。人民币国际化将为人民币汇率制度、东亚金融合作机制的建立、亚洲债券市场建设、国际金融体系改革的困境等带来柳暗花明的局面。

总之,以人民币计值发行亚洲债券既是推进亚洲债券市场发展,促进亚洲金融合作的有效途径,也是促进人民币国际化的突破口。

[参考文献]

1.Tobin James,“Financial Globalization:Can National Currencies Survive?”,World Bank Paper,April 1998

2.Prasad Eswar,Rogoff Kenneth,Wei Shang-Jin and Kose M.Ayhan,“Effects of Financial Globalization on Developing Countries:Some Empirical Evidence”,IMF working paper,March 17,2003

3.Philippe Martin,Hélène Rey,“Financial Globaliztion and Emerging Markets:With or Without Crash?”,NBER Working PaperW9288,October 2002

4.Heathcote Jonathan,Fabrizio Perri,“Financial Globalization and Real Regionalization”,NBER Working paper W9292,2003

5.Morris Goldstein,Philip Turner,Controlling Currency Mismatches in Emerging Market,Institute for International Economics,U.S,2004

6.[美]戈登斯坦,[美]特纳,Philip Turner.货币错配——新兴市场国家的困境与对策.社会科学文献出版社,2005

7.[加]罗纳德·麦金农.美元本位下的汇率:东亚高储蓄两难.中国金融出版社,2005

8.[美]约翰·斯蒂格利兹.通往货币经济学的新范式.中国金融出版社,2005

9.曹红辉,李扬.亚洲债券市场发展:战略构想与初步策略.管理世界,2004(10)

10.李扬,黄金老.金融全球化研究.上海远东出版社,1999

(本文成稿于2005年,未曾公开发表)

【注释】

[1]本文是世界银行、财政部“亚洲债券市场发展研究”和中国社会科学院重点课题“国际化战略中的区域化研究”的综合性研究成果。

[2]各类货币替代的定义较多,世界银行的货币替代定义主要针对美元化,本文将其扩展至货币替代。

[3]AECM指标的测算为:当AECM>0时,AECM=(净外币资产/出口)(外币负债/总负债);当AECM<0时,AECM=(净外币资产/出口)(外币负债/总负债)。还可以将公式扩展为AECM=(净外币资产/GDP)(GDP/出口)(外币负债/总负债)。

[4]有利标准应该是各国经济发展水平接近,而产业结构具有各自的特点为宜。东亚各国之间发展水平层次不一,产业结构较为类似,产品集中程度高,对外贸易的依存度高,经济活动关联性强,经济周期趋同,不符合产品多样性标准。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。