文学发展

朝鲜族文学是移居中国的朝鲜民族自己创作的文学,她的发展伴随当时中国的特殊背景,在从口碑文学过渡到叙事文学的过程中逐渐扎根于中国。早期移民大部分是没钱没地位的平民百姓,他们没有出版条件,只能以口头创作与启蒙歌谣形式在民众中广为流传。随着20世纪初文化启蒙运动的兴起,新诗歌形式唱歌在民众中广泛普及。本节主要考察叙事文学的情况。

朝鲜族文学的历史演变,可根据其时代特征和发展的特殊性分为3个阶段。即移民时期文学(移居至1945年),政治共名时期文学(1945~1978年),多元化时期文学(1979~1999年)。

一、移民时期文学

移民时期文学又可分为移居前期文学(至1931年)和移居后期文学(1931~1945年)。

中国的朝鲜族从19世纪后半叶开始迁入中国以来,在继承民族传统文化的同时,创作了带有流亡性质或移民性质的特殊文学。

朝鲜族文学在当时特殊的社会、政治、文化背景下,从口碑文学逐步过渡到叙事文学,口头创作与启蒙歌谣在民众中广为流传。随着20世纪初文化启蒙运动的兴起,新诗歌形式唱歌在民众中广泛普及。以传统音乐为基础,与现代乐曲相结合的唱歌形式逐渐脱离了定型诗的韵律,它追求以联为单位的松散的自由韵律,内容上提倡自由平等和文明开化,起到了从定型诗过渡到自由诗的作用。当时被年轻人所传唱的《学徒歌》《劝学歌》《同心歌》等启蒙歌谣,因倡导了民族自觉性成为自由诗的先驱,所以被赋予了独特的文学意义。

经过乙巳条约、庚戌国耻,在“满洲”地区发生的一系列事变、朝鲜三一运动、上海临时政府、北京五四运动,数以百计的朝鲜爱国文人为了寻找反日救国的真理亡命于中国。其代表性文人有沧江金泽荣、毅菴柳麟锡、石洲李相龙、睨观申圭植(申柽)、韦菴张志渊、丹齐申采浩、春园李光洙、北愚桂奉瑀。在这个时期,朝鲜半岛国文文学已兴起,汉文学的弊端日益明显。但是,半辈子以汉文作为是非判断标准的金泽荣等流亡于中国的大多数文人,一直维护着汉诗的传统。而且,曾倾向于国文文学的张志渊也无法完全脱离汉诗创作。汉诗创作的主力军大部分是抗日志士、义勇兵将、独立军官兵和上海临时政府要员以及埋于穷乡僻壤的知识分子。在中国创作的汉诗大约3000余首,其中代表作品有沧江金泽荣的《韶濩堂集》所载的亡命诗500余首,睨观申圭植《兒目涙》所载的160首,丹齐申采浩亡命诗17首,柳麟锡的《毅菴集》,李相龙的《石洲遗稿》,张志渊的《海上述怀》,金鼎奎的《回阳齐日記》,金中建的《白头山有情》,金佐镇的《祖国进军》,李贞的《陈中吟》。

1910年,朝鲜族文学的文体革新和体裁交替的潮流也较快。比如申采浩的自由诗《你的》《残星》的创作,新小说《梦天》《百岁老僧的美人谈》的诞生;在龙井、延吉等地新派剧的兴起,《耕学社发起书》等爱国政论的出现。这一系列文学活动正是有志文人的笔舌,它是时代的代言,也是试图文体革新与体裁交替的过渡期文学的历历足迹。

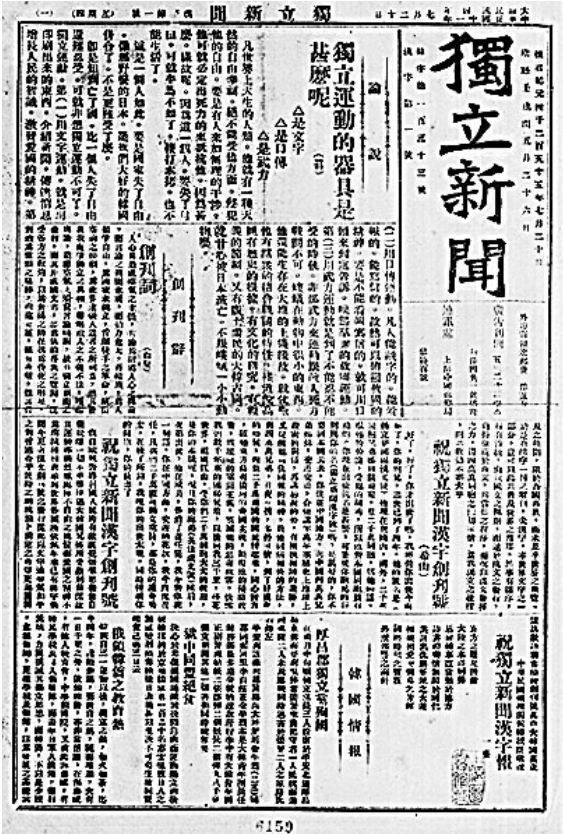

进入20年代,朝鲜族受到了苏联十月革命和中国五四运动的影响。随着龙井“三一三反日民族运动”的发起,反帝反封建的新文化运动非常活跃。涌现了以现实变化为基础,暴露民族、阶级矛盾和不合理的社会制度并憧憬社会主义的《现代社会矛盾歌》《自由歌》《不平等歌》《阶级战歌》《总动员歌》等数百篇革命歌谣。上海的《独立新闻》(1920~1928年)和龙井的《民声报》(1928~1931年)为朝鲜族自由诗的发展作出了很大贡献。发表在这两个报刊的《寻乡》(金余)、《朝鲜心》(白岳山人)、《找寻之心》(李月村人)、《燕歌解》(作家未详)、《找寻》(根波)、《端午节》(召来星)等自由诗叹息沦落为亡国奴的民族的悲惨命运,呼喊民族自主的夙愿。

这个时期的小说创作开垦了新的耕地。代表作品有以“间岛”体验为背景的崔曙海的《出走记》《饥饿与杀戮》;描写上海最底层人民极度贫困生活的朱耀燮的《人力车军》《杀人》《狗食》;描写劳动人民悲惨生活的崔象德的《佃农之女》《傻瓜的震怒》;描写无政府主义的申采浩的《龙与龙的大激战》等短篇小说。

到了20年代后期,大众戏剧通过“间岛”的艺友社、演剧号、文友会等剧团,把《青鸟》《京淑的最后》《奇怪的青年》《通往夜校之路》《这样》等各种各样主题搬上了舞台,这使大众戏剧创作走上了新的地平线。

1930~1940年,日本帝国主义对朝鲜半岛的统治日益加深,安寿吉、李周福、姜敬爱、廉想涉、柳致环、朴启周、尹东柱等120多名文人在“满洲”开展了文学活动。因日本帝国主义民族文化抹杀政策,在本土的文学活动正处于水深火热之中,中国“满洲”却是朝鲜民族文人主要的文学活动空间。当本土文学活动正处在最低潮时,“满洲”成立了同人文学团体——北乡会,发行了文学杂志《北乡》,出版了综合小说集《萌芽的大地》《满洲诗人集》《在满朝鲜人诗集》《满洲朝鲜文艺选》和个人小说集《北原》等,一直发行到光复前的韩文版报纸《满鲜日报》上刊登了数千篇文学作品。仅在1939年12月到1942年10月间,就刊登了玄卿骏的长篇小说《先驱时代》(195回),长篇小说《回归人生》(94回),朴荣濬的长篇小说《双影》(100回),《双影》(后篇,126回),沧浪人的《洪吉童传》(270回),尹白南的《善恶一代》(132回),还有中短篇小说、诗歌、散文、评论、儿童文学等各种文学体裁作品2000余篇。《满鲜日报》是研究伪满时期朝鲜族文学的重要文献资料。

二、政治共名时期的文学[6]

政治共名时期文学可分为1945~1957年和1957~1978年两个阶段。

1945年抗日战争胜利,在中国的朝鲜人或朝鲜族面临两个选择:一个是选择国籍问题,另一个是去留问题。经过自由自愿原则,选择前者立即回国,选择后者则入中国国籍,继续留在中国,接受中国共产党的领导,在政治上、经济上、文化方面都受到中国国民的待遇。

新中国成立后,城市和农村开展了文化启蒙运动,纷纷建立文艺团体,创办各种杂志。如在延吉成立了间岛艺文协会、铜锣文人同盟、延吉中苏韩文化协会,在图们成立了劳农艺术同盟,在牡丹江成立了东北新兴艺术协会等文艺团体。在延吉创办《火花》《大众》《文化》《民主》等杂志,在牡丹江办了《建设》《解放》《新青年》,在宁安办了《晓钟》等杂志。当时,影响力比较大的朝鲜文报有《延边日报》《人民日报》(延边)、《人民新报》(牡丹江)、《民主日报》(哈尔滨)、《团结日报》(通化)等,这些报刊为当时的朝鲜族作家提供了文学创作和发表的空间。

曾在“满洲”活动的诸多文坛人物,在抗战胜利后纷纷回国。如当时在“满洲”活动的金朝奎、玄卿骏、朴八阳、黄健、金友哲、李甲基、赵学来、千青松、金北原等回了朝鲜,崔男善、安寿吉、朴荣濬、柳致环、孙素熙等回了韩国,金昌杰、李旭等留在了中国,还有很多文人在历史长河中消失了踪影。

中国作家队伍的建设促使了朝鲜族文坛的形成。这支队伍是由金昌杰、李旭等在新中国成立前已经积累了一定成果的作家诗人,曾在朝鲜义勇军宣传队和在我军部队活跃的高哲、郑吉云等军人出身的作家,还有朝鲜族中小学青年中出现的文人组成的。当时文学创作的主要体裁是诗歌和戏剧。作家们大量创作了讴歌抗日战争、解放战争的胜利与土地改革、民主改革胜利的诗篇,还创作了有关回顾民族的苦难历史和展望民族未来的优秀作品。

随着1949年10月1日中华人民共和国的成立,中国历史步入了新时代。中华人民共和国的成立和民族区域自治制度的实施,使作为中华民族一员的朝鲜族在政治、经济、文化等方面发生了巨大变化。在新的政治理念和新的文艺政策的影响下,朝鲜族文学也进入了新的阶段。中国共产党把毛泽东同志的《在延安文艺座谈会上的讲话》作为文艺创作和批评的基本出发点,把文学创作活动作为无产阶级革命事业的一部分。从此,朝鲜族文学以崭新的面貌活跃在中国文坛上。它的文艺思想、主题内容、创作手法等方面与新中国成立前文学有显著区别。

新中国成立后,中国朝鲜族文学也经历了土地改革、三大改造、社会主义建设,“文化大革命”和改革开放的3个阶段。第一阶段是1949年10月到1957年夏,即“反右倾”斗争前期。这个阶段在极左思潮和政策的影响下,开展了一些极左的文学运动。但总的来说,作家们在相对自由的氛围中歌颂社会主义制度的优越性和蒸蒸日上的社会生活,在思想内容和艺术形式上,创作出不少新的作品。

当时,最大的成果是诗歌文学。这时期的代表人物有李旭、蔡泽龙、金礼三、任晓远等诗人,他们已在新中国成立前发表了很多优秀诗篇。新中国成立后登坛的有金昌硕、周先宇、徐宪、金哲、金成辉、赵龙南、李兴福等诗人。主要诗集有《创作选集》《金达莱》《边疆之心》《故乡人》《难以忘记的女人》。

这个阶段小说创作比前一时期更加活跃。其代表人物是小说家金学铁、金昌杰、廉浩烈、白浩缘、白南杓、马相玉、崔贤淑、李鸿奎、金东九、李根全等,这是朝鲜族小说文学在新中国成立后迈出的第一步。这时期的小说主要发表在《东北朝鲜人民报》《文化》《教育通讯》《延边日报》《延边青年》和《阿里郎》等报纸和杂志上。出版了短篇小说集《军功奖状》(金学铁)、《搬新家的日子》《扎根的基地》《世传异田》《苦恼》等和综合集《创作选集》,以及金学铁的中篇小说《繁荣》和《海兰江啊,你说吧》,金东九的中篇小说《花烟荷包》等。

当时,散文创作一直停滞不前,而朝鲜族戏剧文学已有了很大发展。戏剧文学中口传艺术作品《三老人》是值得一提的好形式。

第二阶段是1957年反右斗争开始到1966年“文化大革命”前期。1957年夏天开始反右斗争扩大化给中国文学艺术事业带来了很大的损失。金学铁、金淳基、崔正渊、朱先宇、金勇植、赵龙南、徐宪等作家戴了“右派”帽子,几乎所有作家的创作与人身自由都受到了限制。新中国成立后已开始出现的极左文艺政策,在反右斗争扩大化以后走上了更“左”的倾向。“文学为政治服务”的口号演变为“文学为党的中心工作服务”“文学是党的中心工作的及时宣传”。所以,这个阶段的诗坛形成了政治抒情诗或政治口号式诗独存的局面,形成了诗歌里“自我”被驱逐,只剩下了“我们”的局面。

小说也受到了极左思潮的影响,走了许多弯路。小说内容大多数围绕党的中心工作展开,热衷于搞阶级斗争和路线斗争。盛行描写事件的过程,往往把活生生的现实生活描写为模式化的倾向。

这一阶段出版的作品集有综合短篇小说集《墙画花》《兄弟》《在病床上开的花朵》《春天故事》等和李根全的中篇小说《老虎》、长篇小说《老虎岩》,比较有代表性的短篇小说有李鸿奎的《改善》,金淳基的《猪肠》,韩寿东的《猎人》,尹金哲的《叔侄间》《矿石老头》,金炳基的《变迁》,许海龙的《朴参谋》,车龙顺的《采药的人》。

第三阶段是“文化大革命”到1978年12月党的十一届三中全会前夕。这个时期是大动乱、大灾难的10年。1976年10月,中国政治形势突变,毛泽东逝世、四人帮垮台,“文化大革命”的结束预示着新的历史已经开始。历史终于为中国人民开启了新时代,文学艺术的繁荣与发展有了新的契机。值得一提的是金学铁的文学。已在1965年“文化大革命”前脱稿的《20世纪的神话》是反对个人崇拜,批判反右斗争、人民公社、“大跃进”等党所走的极左路线的政治批判小说。《20世纪的神话》与同时期中国文坛其他作家创作的政治批判小说相比,提前了10年,在中国文学界有着举足轻重的意义。

三、多元化时期的文学

多元化时期文学可分为1979~1989年与1990~1999年两个阶段。

在改革开放时代,朝鲜族文学经历过伤痕文学、反思文学、改革文学、寻根文学和新写实文学等过程,表现出各种不同的特点。20世纪80年代文学逐渐从极左时期极端政治化和功利主义价值观中解脱出来,开始追求多元价值观,逐渐脱离政治的、意识形态的束缚,开始重视生命个体的、探索人类心理的文学志向。20世纪80年代朝鲜族文学创作在现实主义成为主流的同时,已采用了现代主义各流派的思潮、思想和方法,丰富了自我创造。比如小说创作中的意识流、精神分析学、荒唐派、黑色幽默、存在主义等,诗歌创作中的意象主义、主知主义、象征主义和朦胧手法的影响等。

20世纪80年代的诗歌、小说、散文、戏剧等多种体裁文学发展很快,其中成果最大的还是诗歌和小说。这个时期诗歌文学迎来了前所未有的大发展,1979~1989年发表了抒情诗1万余首,长篇叙事诗10余篇,出版了各种诗集38部。韩春的《诗的新突破》、金波的《关于立体诗》、金正浩的《追忆》等采用了现代主义思潮和流派,使朝鲜族诗歌文学走向多元化的新阶段。叙事诗有金哲的《晨星传》、金成辉的《说吧,长白山》,长篇诗有赵龙男的《啊,青山沟》、韩春的组诗《乔迁之喜》等。抒情诗有赵龙男的《挖走玉的心》、金哲的《北方性格》、南永全的《雄》、金成辉的《哦,穿白衣的人啊》、李相珏的《看啊,忘不了又回头看》、朴桦的《重游皇城故址》等。

20世纪80年代朝鲜族小说也取得了很大的成就。到1989年已发表短篇小说3100余篇,中篇小说120余篇,作品集48部。这个时期发表小说的人有近1000名。代表作品有金勇植的中篇小说《闺中悲事》、李根全的长篇小说《苦难的年代》、金学铁的长篇小说《激情时代》、刘元武长篇小说《春潮》、林元春的短篇小说《亲戚之间》等。

20世纪80年代也是散文文学在朝鲜族文坛中逐渐成形的年代。这一时期发表了各种散文1700余篇,其中访谈录、纪行文占了很大比重,报告文学有200~300篇。已经出版的散文集有郑判龙的《外国见闻》、宋正焕的人物传记《安重根传》、文昌男的随笔集《铜钳》等,其中文昌男的《铜钳》是朝鲜族文学史上第一本个人随笔集。

在戏剧文学中,共有130余篇剧本发表,其中多幕剧9篇,电影文学等16篇。代表作品有戏剧集《笑袋》《黄峰龙戏剧集》和《哭笑的人》。这一时期在戏剧文学创作中最活跃的剧作家有黄峰龙、崔正渊、金勋等。此外,文学研究与评论工作也很活跃,先后发表了3900余篇评论和论文,专著有20余部。代表作有权哲主编的《朝鲜族文学研究》等。

口碑文学的发掘、收集、整理、研究和出版工作也取得了相当可观的成果,如郑吉云、朴昌墨、李龙德、金在权、金东勋等人出版了口碑文学作品和论著31部。代表作品有延边民间文学研究会编的《朝鲜族民间故事选》,金亨直、尹风铉编著的《朝鲜民间故事365篇》以及《吉林省民间文学集成·延边故事卷》等。

总之,在20世纪80年代朝鲜族文学因作家队伍的整顿和建设,在文学空间的开放和文学主题的深入探索,表现手法的丰富和多样化方面取得了很大的成果。

20世纪90年代,我国实行市场经济以后,文学不再像过去那样受到人们的关心。80年代10多种文学杂志中《北斗星》和《海鸥》等停刊,《银河》和《松花江》改为综合杂志,文学杂志只剩下《延边文学》《长白山》和《道拉吉》,就连这些杂志也因经费问题艰难地维持着。在这样的形势下,一些作家就干脆下海经商,远离了文坛。

进入20世纪90年代中期,在困惑与动摇中徘徊的文人们逐渐认识到形势的变化,重又开始关心并阅读与创作文学作品,用新的眼光观察社会,克服文学创作上的单一性、单纯性、统一性,追求复杂性、多样性、矛盾性。

20世纪90年代朝鲜族文学的特点与全国文学创作行为相似,从国家话语到个人话语的转换。就像王光明所说:“我国文学从国家话语过渡到个人话语,这是目前进行的艰巨而困惑的过程。”

20世纪90年代文学的另一个特征是从正史到稗史,从意识形态文学到脱意识形态文学的变化。英雄时代已逝去,平民时代到来了。作家们的目光从对历史和政治的思考转移到对人的命运,特别注视世俗人间的人情世态变化,世俗人文主义代替了过去的政治理想主义。

同时,接受并采纳现代主义也是令人欣慰的现象。20世纪80年代一度出现了无条件地模仿、接受西方文化的现象。但是20世纪90年代的作家们以现实主义为轴,有选择性地采纳了现代主义的各种要素,以生动、多彩的意象创作和主题的多义性、结构的多层次性、表现手法的多样化等给朝鲜族文坛注入了活力。90年代小说的叙述视觉也非常多样,比如从文化、家族、个体、女性、心理等方面进行创作。

都市文化的兴起也是20世纪90年代朝鲜族文学的一大特征。农村人口大量进入都市,都市经济迅速发展,改革深化也使都市文学迅速发展。朝鲜族文学主要塑造了在商品、金钱、欲望、权力的狭缝中彷徨和堕落的人物形象,力求在文明撕裂的时代中找寻人类的价值和情操。

20世纪90年代朝鲜族文学发展中比较醒目的是朝鲜族女性文学的兴起和发展。随着女性意识的觉醒,从20世纪80年代中后期开始,朝鲜族女作家们开始注目自身的生活世界,对女性的生存状态,生活命运,人生价值等问题开始主体思考。文学的女性话题和女性策略成为一个重要话题,这影响了20世纪90年代朝鲜族文学的整体构造,女性找到了与世界可以对话的方式。

在20世纪90年代文学多种体裁中,诗歌、小说取得了丰盛的成果,戏剧文学相对退步了。这一时期发表了诗歌1万余首,诗集有46种,其中个人诗集40种。代表诗集有赵龙男的《埋在山冈上的名字》、朴桦的《绿色的钟声》、韩春的《青鸟》、南永前的《神檀树》《相思集》等。

20世纪90年代发表、出版了短篇小说2000余篇,中篇小说260余篇,长篇小说20多部,个人作品集40多种,综合作品集30多种。相比80年代短篇小说减少了,中长篇小说增多了。长篇小说的代表作有李元吉的《雪野》《春情》,朴善锡的《苦笑》,崔红一的《泪洒图们江》,许莲顺的《无根花》,李惠善的《红影》,崔国哲的《间岛传说》等。小说集有高信一的《流动的村庄》,禹光勋的《不要涉过那河》,崔红一的《城市的困惑》,李惠善的《飘落的绿叶》,许莲顺的《宇宙之爱》,金革的《虐杀天才》,张春植的《被毁灭的欲望》,朴敏子的《当代中国朝鲜族女作家小说选·女人的视角》等。

因大众娱乐文化的兴盛、市场经济中文化团体的经营困难、戏剧作家队伍的衰弱等原因,20世纪90年代朝鲜族戏剧文学出现了不景气的现象。90年代的10年间正式出版的戏剧文学集只有《火烧的十字架》和《爱的怀抱》(李光洙)两本。收录于这两本作品集的一半以上的作品是80年代创作的作品。

这一时期,散文迎来了它的成熟期和开花期。随笔、报告文学、杂文等大量出现,并取得了丰硕的成果,个人随笔集也有数十种。随笔是20世纪90年代文学中最活跃的一种。报纸和杂志为随笔腾出了篇幅,文学团体、报纸及杂志也设置了随笔文学奖,进一步激励了随笔创作。代表性随笔集有李花淑的《幽默男人的美》,徐永斌的《伤痛成长的树》等。

在20世纪90年代,除了随笔、散文、报告文学以外,传记文学、回忆录、游记、历史散文等其他形式的散文也有繁荣的趋势。代表作有金学铁的自传《最后的分队长》,郑判龙的回忆录《离乡50年》,燃山的《血缘的江》(上下卷)、《首尔风》,金在国的《没有韩国》,金赫的《天国梦没有色调》,金英金的《像青山像苍空》等。特别是金学铁的杂文是90年代散文文学的一大贡献。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。