三、清真寺与阿拉伯化

第三章便是要展现作为穆斯林传统的伊斯兰教及围绕宗教而得以扩展的世界如何给他们提供一种可以选择的资源。

在吉莱特看来,西安经历着一场伊斯兰教复兴的运动。这在80年代改革开发之后尤为明显。西安出现了中国传统式的与阿拉伯式的清真寺建筑风格之间的对立。建筑风格揭示了一个根本的问题:怎样做才是一个穆斯林?它也反映了地方上转变的伊斯兰实践的历史。吉莱特把穆斯林采用阿拉伯式建筑,学习阿拉伯的发音和古兰经教育等做法称为“阿拉伯化”,居民们参与到了与国际伊斯兰教复兴有关的一系列有影响的观念与实践之中。

吉莱特的分析认为,从意识形态上而言,阿拉伯化的目标是一种回归,重新创造本真的伊斯兰教,而不是进化或发展到更高阶段。然而,阿拉伯化也伴随着以中东的石油国家为标准的现代化元素。她指出,阿拉伯化为居民提供了一种可供选择的意识形态标准,来衡量他们自己和被政府与汉族排斥在外的发展模式。

在阐述了国际伊斯兰教复兴运动的简史后,吉莱特也介绍并采用了一种国际视角,即对阿拉伯国家来说,伊斯兰改革的吸引力在于现代化;中东为不发达的穆斯林社会提供了一种非西方的繁荣与现代化范式(如Bernal,参见Gillette,2000:77)。她指出,在西安表现明显的“阿拉伯化”也是对现代化的一种回应:通过学习中东,重新创造一种本真的伊斯兰教。

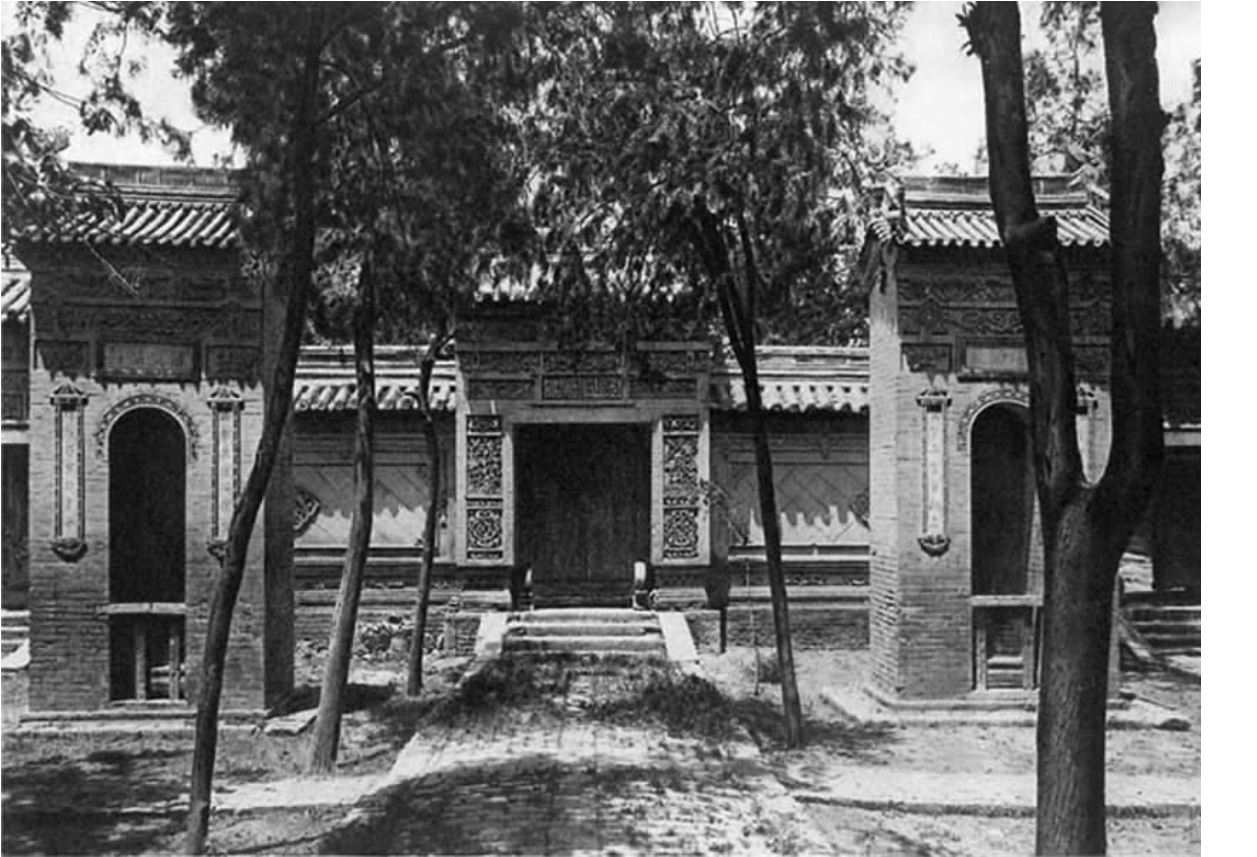

陕西西安化觉巷清真寺院落

她并非没有注意到“伊斯兰教复兴”在中国出现的长期历史。但是,吉莱特强调,阿拉伯化是在1980年和1990年急剧增强的。她把原因部分定位为改革开放后中国穆斯林与中东的接触,从电视、录像与磁带中的学习,来自阿拉伯国家的访问者的增多,朝觐人士的增多,到巴基斯坦和埃及学习的穆斯林的增加等。作者指出,阿拉伯化意味着变得更像有钱的、科技化的、先进的中东社会。阿拉伯化既担当着现代化的名义也是回归到“本真的”伊斯兰教。其中一个方式是语言学习与阿拉伯语教育。而且,吉莱特分析,因为汉族不是穆斯林,中东并不向其开放现代化的范式,相比较而言,消费阿拉伯的建筑、语言与技术使得回民最大化他们与中东穆斯林的亲属关系。阿拉伯化提供给居民一种伊斯兰的发展模式,促成一种伊斯兰的价值标准。

阿拉伯化成了回民坊的穆斯林重新界定自身在社会发展阶段上位置的文化资源。而政府又如何看待呢?吉莱特考察到,官方对阿拉伯化的反映是混合的。尽管“阿拉伯化”能够带来旅游和商业上的发展,但是,官员认为派系斗争很头疼。越来越多的朝觐人数也令政府感到忧虑。阿拉伯化的威胁还在于其权力和方向不在国家的控制之下。国家需要现代化,同时也想让回民在官方的指引下行走。作者认为,阿拉伯化影响了国家对现代化的垄断,居民通过消费实践所表现出的阿拉伯化的认同使得官员有一定的警惕。阿拉伯化的发展指标并不完全符合国家的现代化想象,且其权威也超出政府的控制。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。