第七节 历史遗迹

一、卡若文化遗址

卡若文化遗址因发现于离昌都镇12公里的昌都县卡若村而得名,是中国西南地区保存较好的距今约4700年的新石器时期文化遗址。遗址总面积1万平方米,发现草泥房屋和石墙房屋基址31座、窖穴1处,出土种类丰富的打制石器、细石器和磨制石器共7960多件,还发现骨器360多件、陶片2万余片等,形象地再现了青藏高原远古人类的生产及生活概貌,填补了西藏史前考古的重大空白。卡若文化带有显著的地方特点。其对研究探讨西藏早期历史奥秘、中国西南古代民族的迁徙、西藏与黄河流域等地的考古文化联系等,都有十分珍贵的价值。

离卡若遗址相距不到20公里的小恩达遗址,虽比卡若遗址晚一些,距今有3700多年的历史,但同属于一个文化范畴,从遗址文化内涵上看,比卡若文化具有明显的进步性。

二、曲贡文化遗址

曲贡文化遗址位于拉萨北郊,距市区5公里,东去色拉寺不远。这是拉萨首次发现的新石器时代文化遗址,也是继昌都卡若遗址之后西藏境内第二个经过科学调查和试掘的新石器时代文化遗址。曲贡遗址的年代比卡若遗址略晚,是西藏新石器时代晚期的一种独特文化类型。

三、布达拉宫

布达拉宫是中国第一批重点文物保护单位之一,是世界上海拔最高、规模最大最完整的古代宫堡式建筑群,是拉萨也是西藏的标志性建筑,是藏族古代建筑艺术的一座丰碑。1994年12月,布达拉宫被联合国教科文组织正式列入《世界文化遗产名录》。

布达拉宫起基于红山南坡,依山势修筑到山顶,下宽上窄,结构浑然,气势宏大。红白相间的宫墙,金碧辉煌的宫顶,在蓝天白云的映衬下,显得格外壮观。布达拉宫高119米,东西长350米,南北宽270米,建筑面积13万平方米,加上山前的围城和山后的宗角禄康(龙王潭),共占地36万平方米。布达拉宫所在的山,通常称为红山(藏语“玛波日”的意译名),藏传佛教典籍中称之为“第二普陀山”,因此又被称为布达拉山。藏语中的“布达拉”即梵语“普陀”的音译(汉语中旧译“普陀落山”或“普陀洛迦”),意译为“持舟山”,原义是指佛教观世音菩萨的住处。以此命名的缘由,在于藏传佛教认为达赖喇嘛是观世音菩萨的化身。至于“布达拉宫”的藏语名称,有“孜布达拉”(孜,在此表示最高、顶尖、至尊之义)、“颇章布达拉”或“孜颇章”(颇章,意为宫殿)等,通常称“布达拉”。

现在所见到的布达拉宫,基本上是17世纪以后在原有宫殿遗址上陆续扩建而成的。从布达拉宫广场向北穿过石砌门楼,进入一个三面筑有高墙的围城,沿路向北,山前就是登上布达拉宫的宽大石阶路。沿路曲折而上,可见布达拉宫正面的东、西两大门。东大门是入宫的主要通道,名叫平措多朗。进门后,通过幽暗的阶梯式复道,便到达德阳夏。德阳夏是白宫正门外1600余平方米的大平台,是昔日专供达赖喇嘛及高级僧俗贵族观看藏戏、歌舞的场所。平台南北两面有回廊建筑,东西两侧的楼房是僧官学校旧址。西面正中是进入白宫的大门。白宫位于红宫之东,内有东大殿、日光殿、摄政王和达赖喇嘛经师的寝室,噶厦政府的办公用房等。东大殿藏语称措钦厦,是白宫内最大的殿堂。这里是举行重大政治、宗教活动的场所。自清顺治皇帝1653年册封五世达赖喇嘛之后,历世达赖喇嘛的坐床、亲政、册封典礼都在此由清朝驻藏大臣主持举行。大殿正北是达赖喇嘛的宝座,宝座上方悬挂着加盖“同治御笔之宝”印玺的“振锡绥疆”匾。殿内壁画斑斓,其中有两组壁画最为吸引人,一组描绘的是“猴子变人”的传说,另一组讲的是金城公主的故事。

雨后的布达拉宫

布达拉宫是一座内容丰厚、博大精深的艺术宝库,数量浩繁的历史文物和艺术精品难以尽述,琳琅满目的壁画较多地以金银珠宝为制颜原料,奢华气派,色彩鲜艳。布达拉宫内保存的近万幅唐卡,大部分为明清以来西藏地区各画派著名画师的作品。布达拉宫收藏的精刻精印或精工缮写的各类古代文献卷帙浩繁,有不少是孤本。其中仅所藏来自天竺等地的贝叶经就多达100多卷,占中国贝叶经收藏总量的一半以上,其中最早的已有数千年的历史。缮写孤本中,有用金汁银汁写的,还有的是金银凸字,例如其中的《丹珠尔》,使用以黄金、珍珠、松耳石、白银、珊瑚、铁、红铜、白海螺等8种材料制成的7种颜料,书写在一种防腐、防蛀、耐潮湿、质地既硬又韧的特制藏纸上,清晰鲜亮,赏心悦目。

布达拉宫堪称是一座展示西藏古代科技文化成就的博物馆,它真实地印证了藏族与中国各兄弟民族间密切而久远的经济文化交流史,忠实地记录了西藏地方与中国历代中央政权密不可分的关系。它不仅是藏族人民的骄傲,而且是整个中华民族的骄傲。

四、藏王墓

藏王墓,是吐蕃王朝时期赞普、大臣及王妃的墓葬群,分布数里,大小不一,总面积300多万平方米。放眼望去,只见山川内从北到南排列着10多座巨大的陵墓,各陵的封土形制如同一座座土山,与周围的丘陵浑然一体。据藏文史料记载共有21座,1989年西藏自治区文物管理委员会与四川大学考古所联合考察后认为有11座陵墓。藏王墓是用土石垒成的高台式平顶墓,各陵墓封土高大,可看到明显的夯土层,每层厚15厘米~20厘米。墓封原为方形平顶,经过长期雨水冲刷,已成略近椭圆形的平顶,俨然是一个个小山丘。最高的藏王墓爬上去要40多分钟。

藏王墓

藏王墓群中,据说年代最早的是止贡赞普墓。他之前的7位赞普传为下凡的天神,完成人间使命之后即凭借一根光绳返回天界,通天光绳在止贡赞普与臣属的一次决斗中被斩断。此后的所有赞普只能长留人间。

在墓群中最高大的是赤德松赞墓,方形封土,边长180米,残高14.7米。封土正面有一对蹲伏式石狮,高1.65米,面向封土,双目圆睁,气宇轩昂,颈部的卷毛线条流畅而细腻,整体造型丰满而富于动感。石狮由整石雕成,刀法遒劲,纹饰朴素,造型古朴,雄浑大气,与同期汉地唐陵石刻风格有明显联系,是吐蕃时期石雕作品中的代表作。墓冢前有两尊墓碑,均由碑帽、碑身、碑座三部分构成:一尊是赤松德赞记功碑,位于陵区的东北角,风格似唐碑,通高5米余,顶有类庑殿式碑帽,碑身与碑帽的底部,雕刻有飞天、云龙、日月、莲花等图案,碑身阴刻藏文题记,记载了赤松德赞一生的重要功绩;另一尊是赤德松赞墓志碑,位于陵区的最北部边缘,通高7.18米,四面坡式碑顶,上有莲花宝珠,碑帽下有承柱,四周刻有浮雕升云图案,帽座底部四周是对称的四尊飞天浮雕,碑身正面阴刻藏文题记,赞颂赤德松赞生前功绩。石碑碑座均为赑屃。

松赞干布的陵寝为方形封土,边长约140米,高13.4米。封土顶部原有古庙一座,庙内有松赞干布、文成公主、墀尊公主、禄东赞、吞米桑布扎等人的塑像。北墙有墓志一方。墓下有宫殿,里面供有松赞干布、释迦牟尼、观音菩萨等造像,还有松赞干布生前穿用过的金盔甲、纯金制作的骑士战马、神像及金银珠宝等随葬品。

藏文史书记载,在9世纪下半叶发生的奴隶平民大暴动中,赞普陵墓被捣毁。藏王墓曾屡经兵燹,几遭破坏,但大都保护完好。1961年,藏王墓被列为国家重点文物保护单位。

五、古格王朝遗址

古格王朝遗址是中国第一批重点文物保护单位之一。巍峨的宫堡遗址在札达县扎布让区境内,地处象泉河畔的一座高300多米的黄土山上,距札达县城18公里。象泉河(朗钦藏布)自玛旁雍错向西北流出,河谷宽广,土地肥沃,自然风光独特,临河耸立的古格王朝遗址给这里平添了几分神秘色彩。

古格王朝始建于10世纪,是由吐蕃王室后裔建立的地方政权。公元9世纪达磨赞普(朗达玛)被弑之后,吐蕃王朝四分五裂,内战纷起。达磨赞普的曾孙吉德尼玛衮率部逃到阿里,建立了古格王朝。后来,尼玛衮的3个儿子及各自后裔各据一方,建立了古格王朝、拉达克王朝、普兰王朝。这里曾有过一段辉煌的历史。其统治范围最盛时不仅遍及今阿里全境,而且西至克什米尔一带及今巴基斯坦部分地区。关于古格王朝为何倏然湮灭,历史学家们目前仍然说法不一。较多的人倾向于认为,1635年拉达克人攻陷古格王宫,对这里进行了毁灭性的破坏,这里的人被斩尽杀绝,最后一个古格王及其家人、亲信被掳回列城不知所终,古格王朝从此退出历史舞台。

古格王宫的整座宫堡依山叠砌,居高临下,地势险峻,气势雄壮巍峨。内有四通八达的地道,外有坚实的城墙,犹如铜墙铁壁,巍然屹立。遗址占地面积72万平方米,由445座房屋、879孔洞窟、58座碉堡、4条暗道、28座佛塔等组成。数百间房屋依山叠砌、层层相连直至山顶,构成一座世上独一无二的王宫。王宫大都是穹隆顶的窑洞,分冬夏之宫。遗址外围有城墙,城墙四角有碉楼。现存较好的还有坛城殿、贡康、经堂、红庙、白庙、轮回庙(结古拉康)、卓玛拉康、玛尼雕刻墙。遗址内外,有大量的粮食作物、生产用具、服装饰品以及用于作战的盔甲、盾牌、箭杆等遗物,由于高寒干燥,至今保存完好。在众多的洞窑中发现了不计其数的无头干尸,这里还发现了中国首例壁葬的女婴尸,这具三四岁的婴尸现保存在西藏自治区博物馆内。

古格遗址

古格王朝遗留的壁画、彩绘、雕塑和极富特色的木雕作品,在继承吐蕃传统艺术风格的基础上,吸收有印度、尼泊尔等邻国佛教艺术的精华,独具艺术魅力,被中外艺术家们称为“古格艺术”。从着色、人物造型上看,一组反映天堂、人间、地狱的壁画,把现实中的人体上升为佛身,并表现于壁画之中,姿态优美,动感很强,线条流畅,一气呵成,内容丰富独特。这在其他藏区壁画中是见不到的。虽已几百年过去了,但壁画仍色彩鲜艳。除了释迦牟尼、古格王、王妃等内容外,在山顶的护法神殿的壁画,主体部分大多为密宗男女双修佛,画风泼辣。壁画下方淋漓尽致地展示了地狱之苦,边饰是一长排数十位裸空行母,她们娇媚优雅,仪态万方,无一雷同。红庙、白庙和轮回庙内,壁画内容包括释迦牟尼、吐蕃赞普及其王子画像,还有古格王及其幕僚的画像等。无论从美学价值还是艺术价值来看,都能与敦煌壁画相媲美。这里的雕塑也别具一格,雕塑的形体并不宏大,但雕塑师们拉长了人体的比例,使人感觉大气,有顶天立地之气势。殿堂上方是木雕飞檐,雕刻内容以狮、象、马、龙、孔雀等动物为主。古城的石刻宝库其实是古城的围墙,墙上有4502件线刻造像石和藏梵文经咒的玛尼石刻,几百年的风霜雪雨,使得大部分已脱落于墙脚。另一种石刻是刻在椭圆形的鹅卵石上。鹅卵石石刻分两种,一为麻点敲击,一为线条纹刻。

六、青瓦达孜宫遗址

青瓦达孜又译作琼瓦达则、钦瓦达泽,是早期吐蕃赞普宫殿群,位于琼结河畔的青瓦达孜山崖上。雅砻部族以琼结地区为中心,当时的历代赞普就居住在这里的堡寨里,因此可以说这里曾是吐蕃早期的一处故都。藏文史籍记载,青瓦达孜宫建于第九代赞普布代贡杰时期,此后的五代赞普也分别在此建宫,宫各有名,形成宫堡群落,并称“青瓦六王宫”,后人仍以青瓦达孜宫统称。宫殿遗址及连接几座古堡的古城墙遗址至今尚存,居高临下,地势险要,易守难攻,显然有踞城御敌的军事意义。

青瓦达孜山南端的石壁上,有两处古代摩崖石刻,年代不确,主要有人物石刻和文字石刻两种。人物造像共56身,均为藏传佛教诸佛、菩萨、护法神,最大的高3米,最小的不足20厘米,文字石刻内容多为六字箴言。石刻历经风雨侵蚀,大多已经斑驳不清。

七、甲玛王宫遗址

甲玛王宫遗址地处墨竹工卡县南部的甲玛沟,在吐蕃王朝时期曾一度是吐蕃王室的活动中心。

6世纪,松赞干布之父囊日松赞率部一举攻克当时属于苏毗的甲玛等地,并在此修筑了甲玛明久林王宫,松赞干布就出生在这里。同时修筑的还有推噶等宫殿。吐蕃王朝的都城在迁往拉萨之前,曾一度在此。甲玛明久林王宫依山势而建,在残存的宫墙周围,古代的巷陌留痕依稀可辨。

及至元代,在此设卫藏十三万户之一的甲玛万户,万户府的遗址至今尚存,俗称甲玛王宫。1640年,属于第悉藏巴政权的甲玛万户长与被格鲁派引入的蒙古固始汗所部兵戎相见,这一带的许多古建筑毁于兵燹,包括甲玛万户府——藏语叫“甲玛赤康”。现存多处元明间的古碉堡、古城堡遗迹,并曾出土不少古代遗物,还有西藏大贵族霍康的庄园遗址,庄园城池高大厚重,墙体厚达2米多,城墙外有护城河遗迹。

八、帕拉庄园旧址

帕拉庄园旧址位于距江孜镇南面约4公里的班觉伦布村,地处年楚河畔。帕拉家族是西藏近代史上有名的实力派贵族,曾有5人担任过西藏地方政府的噶伦,被列为西藏八大贵族世家之一。仅在后藏地区,帕拉家族就拥有25个农业庄园、8个牧业庄园,土地约合667公顷、牲畜7000多头(只),役使农奴3000人左右。这处庄园只是其中一处。庄园主体是三层楼院落建筑,人去楼空的帕拉庄园内,现陈列大量图片和实物,介绍这个家族的情况。通过实地察看,当年贵族的各式奢华名贵用品、对付农奴的各种刑具以及与主人的豪宅形成鲜明反差的“朗生”(奴隶)们住的窝棚,旧日的西藏究竟如何,会给人们深刻的印象。帕拉庄园遗址已被西藏自治区辟为爱国主义教育基地,也是日喀则地区重点文物保护单位。

九、朗赛岭庄园旧址

朗赛岭也作囊色林、朗色林,建于明代,属山南地区重点文物保护单位。位于扎囊县扎囊乡,与桑耶寺隔江相望,距泽当镇25公里。庄园建筑主楼高7层,前面有附楼,旁边有平房、马厩、磨坊、染坊、编织作坊、碉堡和监狱等。

十、拉加里王宫旧址

拉加里王宫地处曲松县城南侧,曾是拉加里法王的宫殿及其辖区的统治中心。10世纪时,部分吐蕃贵族遗老拥吐蕃王朝末代赞普朗达玛的两个孙子到加里地方,分别建立了雅砻觉沃王朝和加里寺,并自称所建王室为“拉加里”,“拉”在藏语中是神的意思。后来,这个王室家族与佛教势力结合,称为“法王”。元明之际,即萨迦政权和帕竹政权时期,拉加里法王在政治上仍保持了相对的独立。及至清初,拉加里各寺改宗格鲁派,五世达赖喇嘛则承认拉加里法王的世袭权利,该地区仍由拉加里法王直接派人管理。王宫当初气势宏大,现存较完好的有扎西群宗和甘丹拉孜两座宫殿。王府成员生活及处理政务的主要场所位于甘丹拉孜北侧,建筑面积共5000平方米,分东西两楼,原为五层,因年久失修,现仅存三层。该建筑的门廊立柱、替木、横梁上,皆雕刻或彩绘有狮首、如意宝珠、卷云、卷草莲荷等图案及装饰性古文字,堆沥金粉,斑斓绚丽。地表为8厘米厚的阿嘎土,坚硬光洁。王府内的一些建筑特点,尤其是门枋、斗拱的使用,融合了中原古建筑风格。

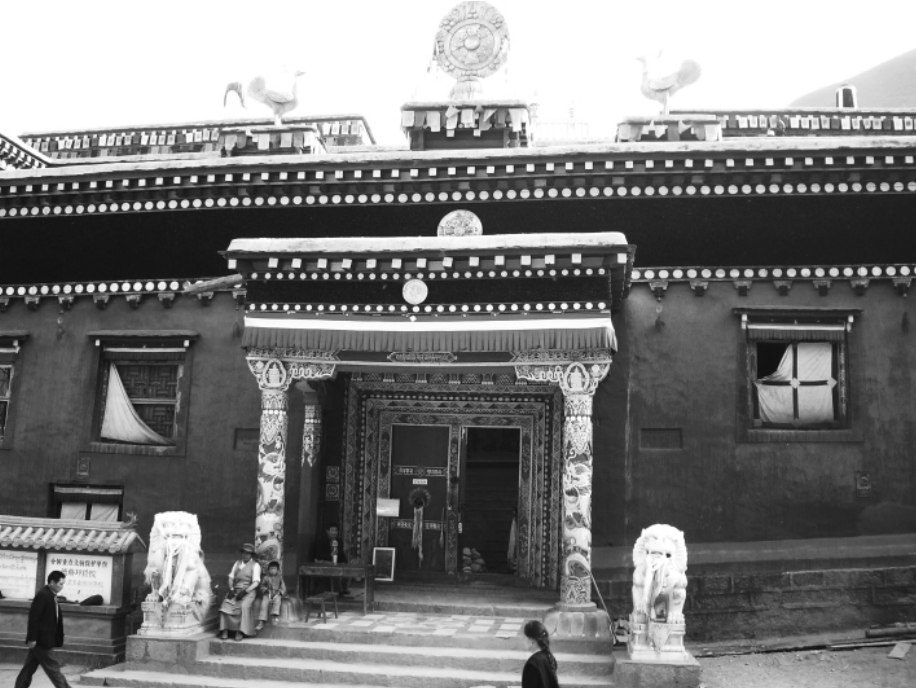

十一、拉萨古城的中心——大昭寺

大昭寺

大昭寺位于布达拉宫以东约1000米处,是拉萨最早的建筑,至今已有近1400年的历史。1961年被列入首批中国重点文物保护单位。

大昭寺建于7世纪,坐东向西,建筑大体沿纵向中轴线分布,由门楼、佛殿、回廊、天井、庭院、僧舍等部分组成,建筑面积达2.51万平方米。其中,佛殿的一、二层是唐代建筑,地砖、木柱、门楣、木雕多为7世纪的原物,佛殿的三、四层以及其他附属建筑是11世纪以后多次扩建、改建而成的。佛殿是大昭寺的主体,现高4层。佛殿中部是空间高敞的覆顶天井,一层正面是主殿及配殿。主殿位居大殿一层深处正中,供奉着文成公主从长安请去的高1.5米的佛祖释迦牟尼12岁寿量身镏金铜像。这尊像原先供奉在小昭寺,金城公主时将它移奉到此,增强了大昭寺的显贵地位。那些不惮艰险、不惧千里到拉萨朝圣进香者,主要目的就是为了朝拜这尊像。主殿两旁,是无量光佛殿和强巴佛殿。横向中轴线两侧,供奉的多是释迦牟尼的各种化身,左边一排佛殿正中供奉着不动金刚身像,右边一排佛殿正中供奉的是千手千眼观音像。除主殿及其配殿,各层各面有几十个向内辟门、大小20余平方米的拉康。其中最有影响的是位于二层西面的法王拉康,里面有松赞干布、文成公主、墀尊公主以及吐蕃名臣禄东赞、藏文创始者吞米桑布扎等的塑像,还有传为吐蕃时期遗物的乌头壶等。围绕佛殿的是庭院式转经回廊,这就是“八廓”(中间转经道)的“囊廓”(寺内转经道)。制作精巧的铜质玛尼轮一个挨一个,环周分布。沿回廊两侧的墙壁上,绘满了壁画,因而也被称作“千佛廊”。千佛廊和殿堂四壁大量手法细腻、生动传神地描写吐蕃历史、佛教故事、神话传说的壁画,特别是大殿内的“文成公主进藏图”和“填湖建寺图”等,对于研究藏族古代艺术史及社会历史文化状况有重要价值。

中原古典建筑艺术与藏式建筑艺术融为一体,并带有某些尼婆罗、天竺艺术风格,是大昭寺的一个显著特点。寺顶装饰以镏金工艺精心制作的金瓦、金端、金鹿、法轮、胜幢、摩羯鱼、火焰宝珠、共命鸟等,仿效中原而又有变化巧妙的梁架、斗拱、藻井、浮雕或彩绘着飞天、人物、动物、花草的梁、柱、枋、框、额方、雀替,大殿内廊初檐、重檐下排列成行的木雕伏兽和108尊吻鼻扁平、形态各异的狮身人面像,上压柽柳、镶嵌铜饰、逐渐收缩的外墙处理工艺等,显示出多种文化成分的和谐统一,体现出古代藏族能工巧匠的卓越才华,给人以强烈的艺术感染力,营造出典雅富丽而又肃穆庄重的氛围,可以说大昭寺是西藏地区古代佛教建筑的典范。

大昭寺中有说不尽的掌故,有数不清的历史文物和艺术珍品。譬如,各种铜造像数量庞大,种类甚多,其中有不少是带有唐代造型风格的造像,还有大批有明确纪年文字、形态复杂的明代造像;数百轴唐卡珍品中,以明朝永乐皇帝所赐的有题款的胜乐金刚唐卡和大威德金刚唐卡为稀世珍品,两幅唐卡皆为彩线刺绣,手法上采用了密针叠线、夹金绣、洒线绣等高难工艺,至今色泽鲜亮如新;寺内还藏有一套计54箱、108函的理塘版朱印《大藏经》,印制包装甚工,夹板为精雕檀木,贵重无比;乾隆皇帝御赐的专供掣签认选达赖喇嘛、班禅额尔德尼等大活佛时用的金本巴瓶举世闻名,为大昭寺的镇寺之宝。凡此种种,难以尽述。

大昭寺正门前有一尊闻名中外的唐蕃会盟碑,也叫“拉萨会盟碑”“长庆会盟碑”“甥舅会盟碑”“唐蕃和盟碑”,藏语称为“祖拉康多仁(大昭寺碑)”或“拉萨多仁(拉萨碑)”,唐长庆三年(823年)立。该碑通高5.6米,碑帽为庑殿顶式,顶脊带莲座宝珠,平面4尺见方;碑身高3.8米,截面长方,下大上小。碑文用藏汉两种文字详细记载了唐穆宗和吐蕃赞赤祖德赞“甥舅二主,商议社稷如一,结立大和盟约”的经过、意义以及唐蕃双方与盟官员的名单,表明了唐王朝与吐蕃政权以甥舅情谊会盟立誓,信守和好,合社稷为一家的共同愿望,成为当时各族人民情深谊厚的历史见证。时至今日,虽然字迹斑驳漫漶,但大部分仍然清晰可辨。

十二、建于7世纪的古寺——小昭寺

小昭寺在大昭寺以北约500米,坐西朝东,占地面积约4000平方米。

小昭寺与大昭寺同为公元7世纪中叶始建。其最初规模与大昭寺相同,但以后屡遭损毁,尤其是寺内主供的“觉卧像”移奉大昭寺之后,香火日衰,虽经后世多次修葺,但原初建筑多已不存,现存者多为明代以后所建。现存主要建筑是神殿及门楼,周围是转经回廊等附属建筑,前面是庭院。神殿为全寺主体建筑,占地2100多平方米,高3层。明成化十年(1474年)后,这里成为格鲁派僧侣修习密法的学府——上密院。能在这里修习的僧人被称为“喇嘛举巴”,有升任甘丹寺夏孜法王的机会。自1694年起,每年藏历二月都要在此举行纪念五世达赖喇嘛的隆重法会。

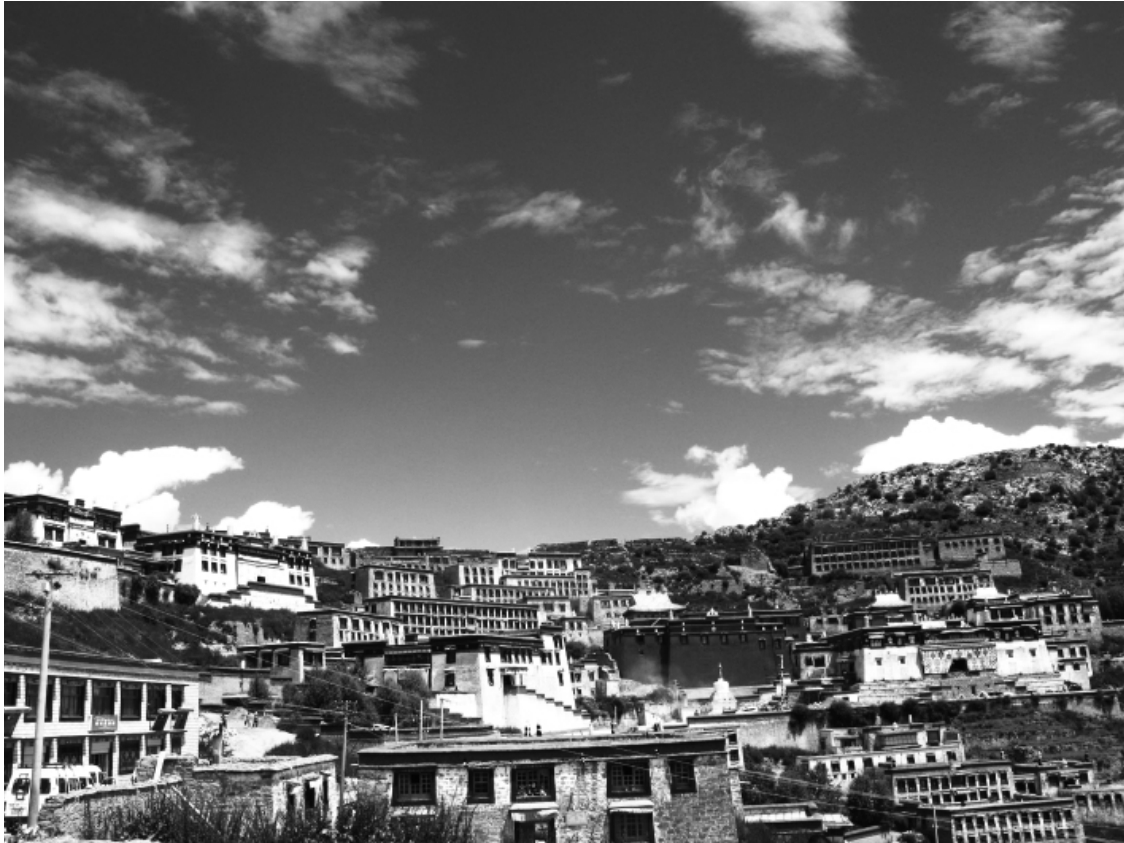

十三、历世达赖喇嘛的母寺——哲蚌寺

哲蚌寺位于拉萨西郊根培乌孜山南坳,是西藏规模最大的寺院,也是历世达赖喇嘛的母寺。与色拉寺、甘丹寺并称“拉萨三大寺”。

哲蚌寺全称吉祥米聚十方尊胜州。哲蚌,藏语,意为“米堆”“米聚”。驻守实际人数最多时超过1万人。建筑群依山势逐层兴建,占地20余万平方米,巷道纵横,群楼层叠,远远望去,鳞次栉比,宛如一座山城。

该寺由格鲁派创始人宗喀巴的著名弟子绎央曲杰创建于明永乐十四年(1416年)。主要由措钦大殿、四大扎仓、甘丹颇章几部分及其下属的共50多个康村、数百个米村组成。措钦大殿也叫大经堂,是全寺活动中心,大体上位于寺院建筑群落的中部,长50余米、宽近36米、高4层,占地面积将近4500平方米。殿前是用石板铺就的2000平方米的广场。大殿二楼的甘珠尔拉康中,供有明代的理塘版、清康熙年间木刻版《大藏经》各一部以及康熙年间用金汁缮写的《甘珠尔》一部。措钦是哲蚌寺的最高权力机构,其最高官员赤巴堪布在原西藏地方政府是说话很有分量的人物,位居其次的两位措钦协敖(俗称大铁棒喇嘛)不仅在哲蚌寺有至高的执法权力,甚至拉萨昔日举行传昭大法会时的市政事务也由他们接管。哲蚌寺原分7个扎仓,后来合并为罗赛林、果芒、德阳、阿巴四大扎仓。扎仓既是寺内的僧团组织,也是低于措钦的一级管理机构,各有各的经堂、佛殿以及康村、米村两级僧人组织。

十四、拉萨名刹——色拉寺

色拉寺建于明永乐十七年(1419年),是格鲁派著名寺院。色拉寺是“拉萨三大寺”之一,位于拉萨市北郊的色拉乌孜山下。传说因山下长满一种叫做色拉的野玫瑰而得名,藏语全名为色拉大乘州。

建寺初期,该寺以麦扎仓和阿巴扎仓为中心,后经历代增修扩建,始成今日规模。现在主要由措钦大殿,麦巴、结巴、阿巴3个扎仓以及30个康村组成。整个建筑群虽然在平面布局上没有整体规划,但因地制宜,密而不挤,杂而不乱,主体突出。措钦不仅是全寺最大的殿堂,而且也是全寺的管理中心。大殿高4层,由殿前广场、经堂和5个拉康组成,面积近2000平方米,位于建筑群东北。大殿主供释迦也失像。后部有3座小佛殿,居中的强巴殿内,贴立南墙的高大书架上供奉着明成祖所赐永乐八年(1410年)印刷版《甘珠尔》;强巴殿西侧的罗汉殿中,供奉有以释迦也失从内地带回的木雕十六罗汉像为胎的泥塑十六罗汉像,基本保留着明代的造像风格。整个大殿斗拱承檐,上覆歇山式金顶,屋脊上装饰宝盘、宝珠、人身神鸟、胜幢,43个翘角饰摩羯鱼首。“色拉拉及”是色拉寺最高决策管理机构,由堪布赤巴、3个扎仓的堪布、两个监督执行戒律的措钦协敖、两位负责经济事务的吉索、负责在大经堂领诵经文的措钦翁则和仲译(负责文版管理的官员)以及噶厦派驻该寺的官员色康德巴等组成。

色拉寺藏有大量文物珍品,其中保存在措钦大殿的永乐八年朱印版《甘珠尔》最为珍贵:每函都护以朱漆加金线图案的木夹板,附有永乐皇帝的御笔经赞,说明这部佛经的文本是永乐皇帝遣使从西藏取回刊印的;正文均系藏文,汉文篇目名附于边框外,字迹清晰,装帧精美,在中国版本学、印刷史的研究上有很高的价值。又如,永乐皇帝所赠的一轴缂丝唐卡是根据释迦也失的真容,用多种色彩的丝线编制而成,虽已历时500多年,但色泽鲜亮如新,人像右上角用汉字楷体织有长达38字的释迦也失封号。

十五、西藏第一座佛、法、僧俱全的寺庙——桑耶寺

西藏历史上第一座佛、法、僧俱全的寺庙——桑耶寺,位于雅鲁藏布江北岸的哈布日山,距泽当镇38公里。桑耶寺建于公元8世纪中叶。寺址由莲花生大师测定,建筑由寂护规划设计,吐蕃赞普赤松德赞主持奠基并亲任住持。桑耶寺建成后,赤松德赞从内地、印度、于阗等地邀请高僧到此传教译经,命7名吐蕃贵族子弟剃度为僧,桑耶寺遂成为藏传佛教史上第一座佛、法、僧俱全的寺庙。桑耶寺因主体建筑结构集藏、汉和印度的三种建筑风格而举世闻名。

该寺以乌孜大殿为主体,组成庞大的建筑群,占地面积约8.7公顷。乌孜大殿建筑面积6000余平方米,坐西向东,分上中下三层。三楼为著名的有梁无柱殿。殿顶中间的三重檐攒尖顶代表须弥山,四角的配殿代表四大天王。乌孜大殿的四方各建一殿,分别是殿东面的江白林、南面的阿雅巴律林、西面的强巴林、北面的桑杰林;四殿附近又各有两座小殿,分别象征四大部洲和八小洲。八小洲之一的扎觉加嘎林,是西藏最早的正规译经场所,院中东西南三面回廊的墙壁上有数十组译经图,反映了各地译师广译三藏教典的历史场景。主殿左右两侧各建两座小殿。主殿四面的黑白绿红四色佛塔,塔周的金刚杵等,均各有象征意义。乌孜大殿有两重围墙,四面各开一门。大殿回廊墙壁上和大殿后部佛殿的明廊墙壁上,绘满壁画,有吐蕃时期西藏民俗的形象写照,例如杂技表演、舞蹈场面、体育比赛等民间文体活动的描写,还有桑耶寺早期布局图等,是极为珍贵的历史资料。桑耶寺的围墙呈椭圆形,墙高3.5米、厚1.2米,围墙上布满小型佛塔,四座佛塔四角对峙,相映生辉。

立于乌孜大殿东门外南侧墙边的柱形石碑,碑高3.8米,座高0.8米。立于大殿落成后不久,世称“兴佛盟誓碑”。碑上有藏文誓文21列,内容反映了吐蕃王室大力扶持新兴佛教的历史。大殿正面的门楣上,高挂清朝皇帝所题“格鲁伽蓝”匾。匾前门廊额枋上所悬铜钟,为赤松德赞之第三妃甲茂赞所献,青铜铸造,高1.1米,直径0.55米,顶端用回环阳文铸藏文两圈,记述献钟缘由及祈愿文字。此钟系汉僧监铸,据说能叩击出九种音律。桑耶寺的石刻艺术品数量庞大,总数1500余尊,题材广泛。主殿门前左右有石狮一对,还有一对汉白玉石像,造型古朴,线条柔美,是唐代石雕艺术的珍品。

1981年以来,政府先后拨出专款1200万元,黄金近5万克,对该寺进行了大规模维修。

十六、西藏艺术史上的一座丰碑——白居寺

江孜白居寺系萨迦、噶当、格鲁三教派共居的一座寺庙,建于14世纪末或15世纪初,白居寺全称“曲扎钦波班廓德钦”,意为“吉祥轮胜乐大寺”,藏语一般简称作“班廓曲德”,意为“吉祥轮寺”。该寺位于江孜镇西端宗山脚下,坐落在一个小山坳内,三面环山,是一座塔寺结合的藏传佛教寺院建筑群。主要由寺院、班阔曲登塔、扎仓、围墙四大建筑单元组成。属西藏自治区重点文物保护单位。

大经堂系明代建筑。由江孜法王绕丹贡桑帕巴和一世班禅克珠杰共同策划修建,1425年建成开光。有大经堂正殿、法王殿、金刚界殿、护法神殿、道果殿、罗汉殿、无量宫殿和回廊等。正殿内上首左侧有一尊约8米高的镏金弥勒佛铜像。这里的丝织唐卡、十六罗汉像、立体坛城、各种塑像,不仅历史悠久,而且风格独特。寺内藏有各种藏文典籍1049套,对于研究西藏宗教和民族文化具有重要价值。该寺共17个扎仓,分别隶属于萨迦、噶举、格鲁三个教派,三派共存于一寺,是白居寺的一大特色,这在藏传佛教界并不多见。

班廓曲登塔建成于1436年。藏语意为“班廓(寺)塔”,别称“十万见闻解脱大塔”“吉祥多门塔”,人们习惯于称之为白居寺塔、十万佛塔或白塔。塔高42.4米,14层,由塔基、塔腹、塔瓶、覆盆、塔幢等组成,占地面积2200平方米。外形四面八角,下大上小,逐层递收。共开108门,实辟佛殿76间,号称共有十万尊,“十万佛塔”之名因此而来。塔内结构巧妙,层层旋上,塔中有寺,殿上有殿,殿窟结合。塔瓶中部佛殿东西南北四面的门楣上,各绘有一双宽3米多的慧眼,据说源于印度教湿婆神,可以洞察凡间一切。佛塔与寺院大殿两相呼应,相得益彰,是寺塔相互辉映的典范建筑。它集建筑、绘画、雕塑艺术于一身,其风格融合了印度、尼泊尔等外来艺术,也吸收了内地汉族的一些特点,形成独特的艺术风格,至今保存完整,在中国西藏艺术史上具有纪念碑和博物馆性质。

白居寺以建筑风格独特、雕塑绘画成就卓著而吸引着众多的艺术鉴赏家和游客。寺中的塑像、壁画、雕刻数量不仅多,而且极其精美,堪称西藏艺术珍品。其中的壁画最为著名。白居寺壁画题材以密宗为主,主要集中在十万佛塔各殿和位于大经堂第三层的无量宫中,均系坛城画面;显宗题材主要包括佛传故事、佛本生故事和历史人物三类,画面集中在十万佛塔四层各殿及一层的净土殿、兜率宫殿及寺院回廊。白居寺的壁画将西藏美术史上有名的拉堆画风和乃宁画风有机地融为一体,形成了一种充满生机、自成一体的绘画风格,被称为江孜画风,对西藏绘画艺术产生了深刻的影响,被视为14~15世纪藏传佛教艺术成熟和鼎盛的代表作和重要标志。

十七、历世班禅额尔德尼的驻锡地——扎什伦布寺

国家重点文物保护单位扎什伦布寺,位于日喀则城西的尼色日山南侧。它是藏传佛教格鲁派在后藏地区最大的寺庙,也是历世班禅举行宗教和政治活动的主要场所,与拉萨三大寺并称为西藏四大寺。

“扎什伦布”在藏语中为“吉祥须弥”之意。寺院依山而建,主要由大经堂、强巴佛殿、甲那拉康、五世至九世班禅灵塔祀殿——扎什南捷、十世班禅灵塔祀殿——释颂南捷、晒佛台以及昔日班禅堪布会议厅(简称班禅堪厅)、公房等组成,有4个扎仓、64个康村、56座经堂、236间房屋,占地面积近30万平方米,建筑群布局紧凑,殿堂参差,错落有致,气势磅礴,宛若山城。寺内不仅供奉有世界最大的强巴佛镏金铜像,还有大量珍贵的历史文物,是研究西藏各个历史时期社会发展的无价之宝。各殿内壁上均有壁画,主要以人物传记为主,有礼佛图、十八罗汉图等。

1447年藏历十月,格鲁派创始人宗喀巴的弟子、后来被追认为第一世达赖喇嘛的根顿珠巴主持兴建,未久,大经堂、藏康、强康、卓玛拉康、护法神殿、祖拉康等建筑竣工。根顿珠巴自任法台,并为寺院定名“扎什伦布巴吉德钦秋坦皆利朗巴杰威林”(意为吉祥须弥妙好大利遍胜十方洲),简称“扎什伦布寺”。以后又陆续建成强巴佛殿、度母殿、晒经台等。及至明万历年间罗桑确吉坚赞任该寺第十六任法台期间,又进行了一次大规模扩建,先后建成两座金瓦殿和坚参吞博拉章,新建密宗学院阿巴扎仓和众多佛堂,殿堂屋宇总数达3000多间,属寺51座,奠定了扎什伦布寺今日的规模。

扎什伦布寺汉佛学堂殿内供奉清朝乾隆皇帝的画像,画像前有两块汉书牌位“当今皇帝万岁万岁万万岁”和“道光皇帝万岁万岁万万岁宝座”,反映了西藏与清朝中央政府的隶属关系。

清顺治二年(1645年),蒙古和硕特部首领固始汗给罗桑确吉坚赞赠“班禅博克多”称号。“博克多”是蒙语中对智勇双全者的一种尊称。康熙元年(1662年)罗桑确吉坚赞圆寂后,其弟子五世达赖喇嘛阿旺洛桑嘉措为其寻找了转世灵童,标志班禅转世系统的建立,以罗桑确吉坚赞为第四世,后人又追认一至三世。此后,班禅成为该寺终身法台,并以该寺为驻锡地。康熙五十二年(1713年),清圣祖派员进藏,册封五世班禅为“班禅额尔德尼”,赐金册金印,这一转世活佛系统的宗教地位正式确定。“班禅”在藏语中的本意是指“精通五明的大学者”,此名多用来做“班禅额尔德尼”的简称;“额尔德尼”系满语音译,意为“珍宝”。此后,历世班禅额尔德尼须经中央政府确认并册封,成为定制。雍正六年(1728年),清朝明确划定达赖喇嘛和班禅额尔德尼各自所辖区域,班禅从此与达赖喇嘛同为西藏地方政教领袖,各辖一方。

喜磨钦波节是扎什伦布寺每年一度的大型神舞节,时间在藏历八月间,十世班禅时将表演地点固定在扎什伦布寺东侧。喜磨钦波节的重头戏是跳金刚神舞,还要表演藏戏,跳一种名为“嘎尔”的宫廷乐舞以及狮子舞、野牦牛舞、孔雀舞、六长寿舞等。

十八、第二敦煌——萨迦寺

萨迦寺是藏传佛教萨迦派的主寺。“萨迦”在藏语中意为灰白色的土地。因寺院所在地附近本波日山上一片风化石呈灰白色而得寺名,以后又成为教派名、地名。离日喀则148公里。

萨迦寺分南北两寺,中间隔仲曲河。河南谷地上的为南寺;河北依本波日山而建的是北寺。萨迦北寺始建于公元1073年,创建人为萨迦派的创始人昆·衮却结波。北寺规模宏大,主要建筑有乌孜拉康、雄雅拉康、刚嘎拉康等,现仅存两层的大殿为元代建筑,其余皆已残破。萨迦寺有“第二敦煌”之美称。萨迦寺的藏经汗牛充栋,各类古代文化典籍浩繁无量,至今也没有人说得清具体数量有多少。大经堂后部及左右,巨大的古木书架贴墙至顶,所藏多为元明时期各类典籍,手抄本居多,有些是用金粉、银粉和朱砂精工缮写的,装订方式有卷轴式、折叠式、夹板式等,其中一部夹板式经书有500公斤重,是世界上最大的经书。这些典籍除宗教内容外,还包括历史、医学、哲学、历算、地理、戏剧、诗歌、故事、文法等多种门类的著述。寺内还藏有元代中央政府给萨迦寺地方官员的封诰、印玺、冠戴、服饰,宋元以来的佛像、法器、瓷器,2000余块印经板,众多法王遗物等。萨迦寺的壁画和唐卡都是颇具魅力的艺术精品。壁画总面积达1万平方米,其中的130多幅“坛城”壁画,属壁画珍品。600年前绘成的“萨迦五祖传记”唐卡,共40余幅。

萨迦寺是世界保存贝叶经最多的地方,计有用藏、蒙、梵3种文字刻写的20部、3636页贝叶经,贝叶洁白如纸,字迹工整秀丽,有的还绘有释迦牟尼像,学术价值和历史价值极高。“贝叶经”是用铁笔在宽5厘米左右、长20厘米~60厘米不等的贝多罗树叶上刻写的经书。由于萨迦寺地处高海拔地区,气候干燥寒冷,物品不易腐坏,这批稀世珍宝得以保存至今。

萨迦寺是西藏中世纪文化复兴繁荣的重要里程碑,是西藏建筑艺术史上一个突出的范例,也是13世纪汉藏文化交流的一个中心。

十九、活佛转世第一寺——楚布寺

晒佛活动场景

西藏堆龙德庆县楚布寺为藏传佛教噶玛噶举派主寺。寺前立的石碑(碑座碑帽已修复)高256厘米,厚18厘米,刻制于公元9世纪,上有古藏文。楚布寺在拉萨城西北,地处楚布河上游,所在地海拔4300米,属堆龙德庆县那嘎区,距拉萨60多公里。

楚布寺曾有磋卜寺、粗卜寺、卒尔普寺等译称。“楚布”一名的解释众说纷纭。一说“楚布寺”即“飞来寺”之意;另一说“楚布”即富裕至极之意;还有一种解释,楚布之名因伏藏“溢出成沟”而得。

楚布寺建于南宋淳熙十四年(1187年),创始人名叫都松钦巴。公元1147年,都松钦巴在昌都的噶玛地方修建了一座噶玛丹萨寺,人们因此称他为“噶玛巴”,噶玛噶举派也由此得名。都松钦巴80岁高龄时主持修建了楚布寺,并成为第一世噶玛巴。后来噶玛丹萨寺的地位逐步下降,楚布寺就成了该派的主寺。

楚布寺以大殿为中心分布着规模庞大的建筑群,包括经堂、佛堂、护法殿、佛学院、密宗修习院、活佛拉章及僧舍等,还有较具规模的讲经台等建筑。该寺目前有僧侣300余人。楚布寺内部分上下两寺。两寺各有独立但名称相同的宗教管理体系。楚布寺最重要的历史文物是江浦建寺碑,立于公元9世纪上半叶赤祖德赞时期,高约2.5米,宽约0.5米,上刻古藏文68列,对研究吐蕃时期政治、经济、宗教等有重要价值,现立于楚布寺大殿内。楚布寺通常每年冬、夏两季各举行一次金刚神舞。冬季神舞于藏历十二月二十九日举行,与各地古老的驱鬼活动关系密切;夏季神舞的时间则由各寺自定。楚布寺的夏季神舞相传始于11世纪末,以金刚神舞为主,兼具传统藏戏表演和一系列文体娱乐活动,最后一天则是“晒佛”。

二十、藏传佛教格鲁派的根本道场——甘丹寺

甘丹寺

甘丹寺是藏传佛教格鲁派的第一座寺院和根本道场。它的藏语全称为“甘丹囊巴杰威林”,意为“具喜尊胜洲”。甘丹,在藏语中既可特指兜率天(佛家所说三十三天中之欲界第四天),也有具喜、具足的意思。曾用噶登寺、噶尔丹寺、噶勒丹寺等汉译名。清雍正皇帝曾赐名永泰寺。地处达孜县城东北方的旺古尔岭,海拔3800米,坐西向东,建筑群依山而建。寺内主要建筑有拉基大殿(也叫措钦大殿)、羊八坚大殿、赤妥康、昂久康、厦孜扎仓、绛孜扎仓以及数十个康村和米村的建筑。

甘丹寺建于公元15世纪初。1409年藏历新年,藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴集结僧众8000多人,在拉萨大昭寺举行规模盛大的祈愿大法会,以纪念佛祖释迦牟尼(此后,这个大法会每年一度,被援为惯例)。次年2月,甘丹寺建成,并有僧侣500多名,宗喀巴主持了盛大的开光大典,并担任第一任甘丹池巴(甘丹寺法台)。祈愿大法会的创设和甘丹寺的建成,被认为是藏传佛教格鲁派正式形成的标志。根据宗喀巴倡导的宗教改革思想,为了适应寺院的经院性质、学经制度等功能要求,甘丹寺较之以往有许多新的特征,对此后各寺院的建设和发展产生了深刻影响。甘丹寺也是“拉萨三大寺”之一。由于宗喀巴亲自创建,加之又是宗喀巴升座、圆寂之所,其宗教地位在格鲁派各寺中居于首席位置。

拉基大殿是全寺最大的集会场所,殿高三层,占地2000多平方米,可同时容纳3000人。羊八坚大殿在拉基大殿西侧,高四层,有护法神殿、上师殿、坛城殿和安厝历代甘丹赤巴银制灵塔的灵塔殿。赤妥康(也作司东康)是甘丹寺的早期建筑之一,当初是宗喀巴的寝宫,他1419年在此圆寂之后被改为供奉其法体的灵塔殿,内存他生前的一些遗物。厦孜扎仓、绛孜扎仓及其所隶各康村、米村分布在建筑群西部。全寺僧人分属厦孜、绛孜两大扎仓,清代僧侣额为3300人,僧侣最多时约5000名。厦孜法王和绛孜法王具有轮流出任甘丹赤巴的资格。甘丹赤巴一职,从首任甘丹赤巴宗喀巴时起至今已历97任。历史上,在前世达赖圆寂、新一世达赖亲政前,甘丹赤巴有资格出任摄政,代行达赖喇嘛的职权,管理全藏政教事务;甘丹赤巴在格鲁派内部的宗教地位仅次于达赖喇嘛和班禅额尔德尼。

二十一、都兰古墓

著名的吐蕃墓葬群,位于青海省海西州都兰县察汗乌苏镇10公里处的热水乡附近,背倚巍峨的热水大山,面临滔滔滚流的察汗乌苏河,俯瞰绮丽的察汗乌苏绿洲,依山傍水,历史上曾是吐谷浑王国的政都,也是古丝绸之路的重要驿址。

在这片方圆2万多平方公里的土地上已发现上千座至少有1500年历史的古墓,据考证是中晚唐时期的吐蕃大型墓群,也是中国首次发现的吐蕃墓葬。在都兰吐蕃古墓的发掘中,血渭一号大墓是所有古墓中最为壮观的一座墓葬,远望如城阙一般宏伟壮观。该墓葬群坐北向南,高33米、东西长55米、南北宽37米,从正面看像一个“金”字,因此有“东方金字塔”之称。大墓背后的两条山脉分别从东、西绵延而来,如同两条巨龙,大墓则像两条山脉之间的一颗宝珠,构成“二龙戏珠”之势。石砌围墙只是墓冢的“地基”,上面有分泥石混凝分层、砂石混凝分层和夯土分层,层层加高,形成高而坚实的墓墙。墓堆下有用泥石混合夯成的围墙,上面每隔1米左右便有一层排列整齐、粗细一般的柏木,整座墓葬共有9层,当地农牧民也因此称它为“九层妖楼”,藏语称作“咯图合”即九层之意。这种独特的构造形式和风格,至今是中国考古发掘中绝无仅有的。

最底层的“一楼”是一座“十”字形陪葬墓。墓室长21米,宽18米,距封土顶部约9米,宽敞宏大,结构复杂,有墓门,门口有照壁,墓室又分为中、东、西、南4室。各室间有回廊贯通,各有门户。中室为木棺室,其余各室均为石砌陪葬。东室、西室有大量兽骨,中室、南室以及回廊中有大量的木制品、毛制品、丝织品等,随葬品极为丰富。在众多的随葬品中,有陶罐、金牌、金饰、铜铃、木牍、木勺、木碗、木碟、木车、木鸟兽、兽皮帽、皮鞋、铁器、玛瑙、石珠、粮食以及大量丝绸等。随葬品中的丝绸织品品种繁多,色彩绚丽,这些丝织品由于墓室寒冷,当地气候、土质干燥得以保存下来,是柴达木盆地古老文化中的瑰宝。丝绸图案清晰,有各种奇花异草、飞禽走兽、车马人物等。

二楼在封土顶部往下约6米,呈长方形,是一座动物陪葬室。墓室由石块砌成,墓口用柏木镶垒。墓室内有马、羊、狗、鹿等70多具动物骨骼。各个墓葬均有数量不等的动物骨骼,还有大量的其他随葬品,如木勺、陶罐、木碟、皮毛等。

吐蕃墓葬反映了吐蕃统治时期柴达木地区社会政治、经济以及东西文化交流的盛况。这一墓葬群的发掘,对研究吐蕃文明史,研究中西文化交流以及对藏族族源的探讨均有重要价值。

二十二、新寨玛尼堆

位于青海玉树藏族自治州州府结古镇的新寨玛尼堆,据称是世界上最大的玛尼堆石。新寨玛尼堆的创始人是嘉那多仁,明朝时期开始堆经石,至今已有数百年历史。现玛尼堆东西长283米,南北宽74米,高2.5米,有20多亿块玛尼石、一座大转经堂、一座佛堂、10个大转经筒、300多个小转经筒、十几座佛塔。石佛堂内还供奉着创建石经城的第一世嘉那活佛塑像和自显玛尼石块。

新寨玛尼堆的经石大小不一,形状各异,大的如同桌面,小的仅如鸡蛋。刻在玛尼石上的内容一般都与藏传佛教有关。有佛经,其中以六字箴言居多,还有其他一些吉祥语言,也有佛像、神像、动物或妖魔鬼怪,内容非常丰富。人们把那些本来就被认为赋有灵气的白石再刻上佛经或佛像,使这些白石更赋灵气,成为玛尼石,以求保佑和庇护自己。玛尼堆多为白色石头的堆积,常常呈方形或圆形置于山顶、山口、路口、渡口、湖边、寺庙或墓地,用于祈福,成为当地人们的保护神。

二十三、凉州白塔寺

白塔寺位于甘肃武威市凉州城区东南白塔村,始建于元代,又名东部幻化寺,或称白塔寺。相传建寺之初,寺内有一座大塔,周围环绕小塔99座。白塔寺四周有城墙,宽4米,高8米,全部由夯土筑成,有4座城门,有8座烽墩。寺院建在城西部,坐北朝南。主体建筑有山门、钟楼、鼓楼、金刚殿、三宝殿、大经堂等。殿堂重檐七彩,雕梁画栋,佛像千姿百态,形象逼真。殿堂内的四壁布满了巧夺天工的壁画,光彩耀人。城中并有官邸、僧舍、店铺、戏楼等附设建筑。寺前是一片松林和塔林,有大菩提塔108座,四周环有形制各异的小塔。

白塔寺是西藏宗教领袖萨班与蒙元代表阔端举行“凉州会谈”的地方,也是后来萨班圆寂之地。这一历史性的会谈决定了西藏正式成为元朝中央政府直接管辖下的一个行政区域,标志着西藏从此纳入了中国版图,对中国多民族国家的形成具有深远而特殊的意义。

二十四、拉卜楞寺

拉卜楞寺坐落在甘肃省夏河县,是甘南地区最大的藏传佛教寺院,全名“喜足论修兴旺右旋吉祥寺”,为藏汉合璧建筑,清康熙四十八年(1709年)由嘉木样一世活佛在蒙古和硕特部驻青海首领资助下主持兴建。与西藏哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺、扎什伦布寺和青海塔尔寺合称格鲁派六大宗主寺。

拉卜楞寺占地近1300亩,下辖寺院108所,喇嘛总数达2万之多,主要有大经堂、佛殿、昂欠、札仓和许多间僧舍,是甘肃、青海、四川等省藏族地区的政治、宗教、文化中心。大经堂为僧众集会、诵经学习之所,有前、正、后三殿。前殿楼上供松赞干布像。前殿、正殿间为大庭院,供僧众辩经之用。正殿供奉释迦牟尼、宗喀巴及历代嘉木样活佛塑像,有乾隆帝御赐“慧觉寺”匾额,用汉、满、蒙、藏4种文字书写。在多座佛殿中,弥勒佛殿高六层,为寺内最高建筑,因本殿上覆镏金铜瓦,俗称大金瓦寺。殿门挂有嘉庆帝御赐“寿禧寺”匾额,也用汉、满、蒙、藏4种文字书写。释迦牟尼殿,高三层,仿拉萨大昭寺,亦为镏金铜瓦屋面,较弥勒佛殿略小,故俗称小金瓦寺。后殿三层为护法殿,是历代嘉木样举行坐床典礼之所。

寺内有许多铜质佛塔,其中有的来自印度、尼泊尔等国。寺内还有一尊镏金佛像,高达10米,是尼泊尔工匠的杰作。这里还珍藏一部用金银汁书写的《甘珠经》,为稀世之宝。寺内珍藏文物数万件,藏文经典、书籍6万余册,在中国很有影响。

二十五、塔尔寺

塔尔寺位于青海省湟中县宗喀巴出生地鲁沙尔镇,全名“衮本绛巴林”,意思是“十万狮子吼佛像的弥勒寺”,简译“亿佛寺”,是藏传佛教格鲁派六大寺院之一。

塔尔寺建筑融合了藏汉传统艺术风格,以纪念宗喀巴的菩提塔和菩提塔殿为中心,组成庞大的建筑群。塔尔寺院依山而建,整体建筑巧妙地利用地形,居高临下,错落有致,由众多殿宇、经堂、佛塔、僧舍等组成,布局严谨,建筑巍峨,金碧辉煌,气势恢弘。该寺是青海省佛学院的最高学府,现设有参尼(显宗)、居巴(密宗)、丁科(时轮)、曼巴(医明)四大学院。显宗学院设在大经堂,是塔尔寺最早的一所学府,主要学习佛学显宗理论;密宗学院传授“三密大法”,即通过身密、口密、意密可达到佛境,这种意境便是“即身成佛”;时轮学院是研习天文历算的学府,经考试成绩优秀者,可授予“泽然巴”格西学位;医明学院是研究藏医学的学府,经过长期的实践,形成了独特的藏医学理论体系,经答辩核准,可授予“曼然巴”学位。另有欠巴札仓,是专门学习佛教音乐、舞蹈的舞学院,但不在正规扎仓之列。此外,塔尔寺的印经院专门印制经典著作,制版、刻版、印版、印刷、洗版、裁装等机构健全。这里印制的各种经典著作,不仅供给本寺和省内藏传佛教寺院僧人学习用书,还销往西藏、甘肃、四川、内蒙古等地的寺院,在保存、交流和发展佛教文化方面作出了贡献。

塔尔寺还有被称为“三绝”的酥油花、壁画和堆绣。全寺每年农历正月、四月、六月、九月间举行四大法会。在正月十五的大法会上,还要展出该寺“三绝”——酥油花、壁画、堆绣等艺术品。酥油花是寺内喇嘛用纯净的白酥油揉以色泽鲜艳、经久不变的石质矿物染料,塑造成各种佛像、人物、花卉、飞禽走兽,工艺精巧,形态逼真。塔尔寺的建筑、雕塑、绘画和刺绣等都具有很高的艺术鉴赏价值。

二十六、德格印经院

德格印经院位于四川省甘孜藏族自治州德格县城东欧普龙山沟口,是中国最大的藏文印经院。该院始建于清雍正七年(1729年),被尊为法王的第十二代德格土司却杰·登巴泽仁为发展佛教,在其家庙贡钦寺内另建佛殿,刻版印经。其子杰色·索朗贡布继位后,又大兴土木,加以扩建,前后历16年。德格印经院藏经版23万多块,共870部,是当今世界上绝无仅有的。这些经版的内容丰富多彩,应有尽有。除了有关佛教经典类藏书100部、经版15000块外,还有医学类、工巧类、天文数学类、传记类、文法类、历史类、文学类、道德修养类、综合类藏书700多部,经版22万块。除此之外,院中还藏有极其珍贵的画版200多块,其中世界上绝无仅有的梵文、尼泊尔文、藏文对照的《般若八千颂》经版,至今已有三四百年的历史。

德格印经院从传统的藏式建筑到经架上重重叠叠摆放的木刻印版乃至精美的壁画、雕塑等,都是珍贵的文物。德格印经院的文化底蕴在于它是藏族传统文化的一面旗帜,有了印经院,德格在藏族文化史中就有了沉甸甸的分量。

著名的德格印经院

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。