二、多子多福

“多子多福”在中国传统文化领域是一个充满想象和创意的题材。玉雕案台前、年画作坊里、剪纸铺子上,除白胖娃娃外,石榴、花生、四季豆、葡萄、玉米、蝙蝠等一切本不相干的物品,都可以经过民间智慧的鬼斧神工,寄喻后继有人的祝福,流光溢彩间,历经千年而不变。而为了祈求多子多福,传统婚姻礼仪中,也有许多祈愿多子多福的程式性内容。如新娘出嫁上轿时,有以铜钱撒地,名为“鲤鱼撒子”的习俗(后来演变为撒喜糖和撒礼花)。(4)新婚夫妇进入洞房,有用筷子、枣子、栗子、莲子、花生等物“撒帐”的习俗。今天江浙一带结婚时,年轻夫妇都还会收到来自父母的礼物——子孙桶——里面装上红枣、花生、桂圆、莲子等物,祝愿早生贵子。

“多子多福”之所以会成为一种习俗代代传承,成为中国人的一种共同心理,因为其与“水波纹”式差序格局的内在需求相适应,对个人、家庭、社区、社会都具有功能性的意义。

首先,在个人层面上,中国文化环境下,赡养是生育的功能性目的,“养儿防老”的反哺模式能为父母带来养老保障。

反哺模式和接力模式是中西方两种截然不同的家庭模式。“反哺”是中国特有的家庭模式。家庭不仅具有养育功能,更重要的是赡养功能,子女长大后要承担反哺长辈的责任。因此,中国的家庭子女长大离家后事实上是“分而不离”,代际关系呈现出双向性的特征。虽然传统中国家庭宗祧继承有“长子承祧”之说,即长子在家族制度中承担祭祀祖先主祭的角色,主要赡养责任也是由长子承担,但其他子女对长辈一样具有赡养义务,当长子因为各种原因不能赡养老人时,其他儿子或女儿有义务继续承担赡养的责任。儒家经典《孝经》所阐述的儒家伦理,从另一个角度印证了反哺模式的存在:孝的核心和基础内容是“善事父母”,主要包括赡养、顺从和悦亲等内容,同时孝也是与宗法等级关系密切相关的,按血缘远近有不同的规定和要求。可见,中国的反哺模式中,代际之间并不是一种平等的关系,对于家长来说,子女越多,获得的保障越多,由孝衍生出的种种权利也越多。

“接力”是西方家庭的特点,指父母尽义务抚养子女,子女到一定年龄后离开父母独立生活,组成自己的家庭,然后又尽义务抚养自己的子女。家庭照料基本上是像接力赛跑中传递接力棒一样,一代一代单向往下传递。子女成家以后就成为新的家庭,和原生家庭之间不再发生经济关系。有的学者曾提出接力模式和反哺模式是工业文明与农业文明的差别导致,此说法有一定道理,但西方家庭的接力模式是工业革命以来,养老问题由社会统筹解决,家庭功能变更的产物,而在工业革命以前,西方家庭也并不强调家庭的赡养功能,相反对家长的义务强调更多:例如《圣经》当中只是要求儿女要“尊重”父母,而并没有要求他们应无条件地赡养年老父母,而父亲仅仅有义务为子女提供面包,并没有其他更多的权利;1900年德国《民法典》规定,接受赡养的人,必须是没有谋生能力的,这种特殊情况下才有被赡养的权利。因此,多生育子女对父母来说,并没有过多的回报。

关于这两种差异形成的原因,有一点需要特别强调的,就是东西方社会的不同结构方式。正如费孝通所说:“西方社会是移动的社会,中国社会是搬不动的社会。”西方城邦制国家和工商业文明的特点,使得人民经常流动和迁移,家庭的功能相对较弱,相反教会、帮会等“柴束式”团体的力量更为强大。中国社会长期稳定发展,乡土社会血缘纽带深植。在血缘(家族血亲)、地缘(农村乡社)、业缘(农耕经济)的共同作用下,同一家族的成员长期生活、劳作于同一地区,世代繁衍,家庭本位也因此成为根深蒂固的群体意识。

其次,在家庭层面上,对于以家庭为单位运作的小农经济来说,“多子多福”是一种能为家庭带来经济回报的便捷方法。

春秋战国时期,铁制农具和牛耕的使用让个体劳动成为可能,进而也让一家一户的小农经济有了必需的技术资本;农田私有化,劳动也从奴隶主时代的大规模垦荒演变为一种小规模的私人行动。通过多生育得到以男丁为主的免费劳动力,不仅能有效提高小农经济的回报率,也简洁方便得多。因此,不少人口学家认为,传统小农经济存在人口扩张的内生性动力。

据金陵大学农业经济系1930年对22省153县16 676个田场的调查统计,在北方小麦产区,拥有小田场而不用耕畜的农户占64%,拥有中等田场而不用耕畜的农户占32%,拥有大田场而不用耕畜的农户占7%。

江南的情况也是一样。侯建新提到长三角的无锡,“礼社全镇所有耕牛,最多时亦只有10余头,迩来农民无力养牛,年有减少,至今已完全绝迹。耕田翻土,全用人力”。(5)

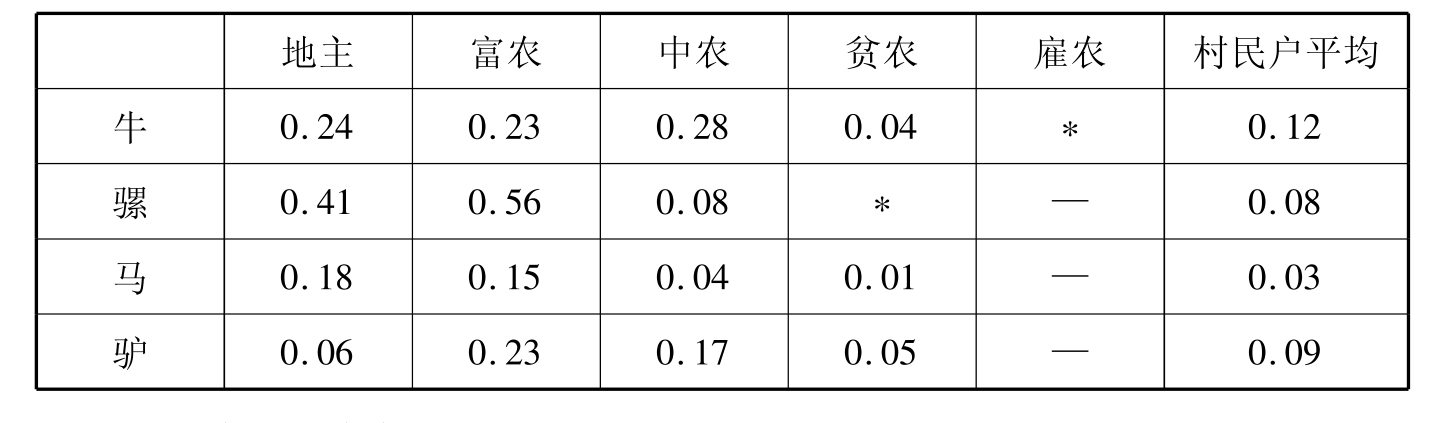

表4-1 1930年清苑24村平均每农户所拥有的耕畜 单位:头(6)

注:—为0,*为小于0.05。

之所以放弃牛耕,除耕畜饲养需要额外的投入外,还有一个最重要原因在于农民自己和子女的劳作并不作为成本计入耕种,尽量采用人力能带来更多的收入,更何况子女的抚养成本在传统中国并不高。

据强汝询估算,“八口之家,人日廪米四合,率日食四开八合,一岁食米十七石二斗八升”。标准农户家里每人年食米只有2.16石,老幼人口更少,年均仅1.65石。“食之外,农家衣被材料的支出也不大。农民平均岁用土布5匹左右,或自织,或买于市集。除蔽体御寒外,农家对衣被所求甚低……自织自用……不求华美……不肯轻于一掷”(7)。而且孩子一长到能为家里干活的年龄就开始干活,拾柴放牛,受教育率极低,也谈不上教育成本。

第三,在社区层面上,对于传统社区生活来说,家庭的子女越多,话语权也越大,无人承祧的风险越小。

用差序格局的方式来审视中国的传统村庄和社区,这是一种“利用亲属的伦常去组合社群”,并通过这种方式来经营村庄或社区的各种事业(8)。很多研究都表明,宗法制度下的小农经济有公私之分,宗族的公田收入主要用于祭祀、赡济、救急等村庄公务,比例可能占到全部乡村可耕种土地的6%—40%不等(9),如宋代著名的范氏义庄。这些公田收入的分配多掌握在人丁兴旺的名门望族手中,小家庭根本没有发言权。在乡土社会中,人丁兴旺与否关系到宗族在社区生活中的地位,为了宗族的整体利益,每一个宗族成员都有为宗族人丁兴旺作贡献的义务。据张国洪(10)的研究,许多宗族都制定有鼓励多生育的物质奖励措施,有些甚至将其列为宗族的族规。例如吴地一些地方的大族(如金坛的王姓等)规定:凡生了男孩的家庭,每年都可以到宗祠领取一定数量的稻谷作为该男孩的口粮,宗族实际将其抚养到成人。同时,宗法制度下对祖先祭祀也有严格的要求,一定是要嫡系子孙才有资格主持整个典礼,如果实在后继无人,还得经过复杂的“承祧”或“兼祧”程序,得到族人的认可,才能担任这一角色。因此,不仅对家庭,对家族来,人丁的数量也是决定其社区话语权、宗族香火延续的重要因素。

第四,在社会或者国家层面上,高生育率能够减轻高死亡率带来的劳动力不足问题,繁荣经济,增强国力。

管子《齐语》曰:“修旧法,择其善者而业用之;遂滋民,与无财,而敬百姓,则国安矣。”从春秋战国开始,历代统治者都以“滋民”为任,将增加人口上升到事关国家长治久安的高度,这种人口观和传统中国社会高死亡率有关。“过去,有一半的儿童会在青春期或成人期之前死亡,五个孩子中就有一个可能会变成残疾。”(11)清以前历朝百姓大多平均寿命不超过50岁,遇到战乱灾荒等年代,甚至低于35岁,可生育年龄自然极短,像长沙马王堆辛追夫人活到50岁已算长寿。为了抵御高死亡率对家庭存续的威胁,一般妇女都不会采取避孕措施,按自然规律进行生育。《诗经·周南·桃夭》写到:“桃之夭夭,有其实。之子于归,宜其家室。”可见,早在西周时期,习俗就鼓励妇女在出嫁后即多生育。据统计,中国妇女一般生育5个左右的孩子,不育和生育10个以上存活的孩子的女性都极少,而且婴儿死亡率极高,特别是能活到20岁以上的女性不超过50%。

女孩子通常在14—18岁间就会被嫁到夫家。据1920年的统计,15—40岁已做母亲的妇女超过80%(12)。但地区和社会阶层不同,具体年龄会有所不同。一般情况下,社会经济地位越低的家庭里,女孩出嫁的年龄越小,这样一方面可以使得女性的生育年龄有所延长,另一方面也减轻娘家的抚养负担,为男方提供低廉的劳动力。最典型的例子就是中国各地普遍存在的童养媳现象,女性从童年起,就在夫家充当仆佣,成年后即嫁给可能尚未成年的丈夫,同时承担照料和妻子的角色。沈从文的小说《萧萧》就表现了这种古老的童养媳习俗。

综上所述,“多子多福”生育观的形成是建立在中国乡土社会的特殊结构模式基础上的。个人、家庭、社区、国家,四种不同的差序结构单元都支持以家庭为中心的方式实现生育、抚育和赡养。同时家庭也是除个人外三种差序化的团体格局中,为个体提供最大资源的社会结构。反哺模式、宗法制度和家国同构的模式存在,使得家庭代替或者说超越国家,成为个体社会化最重要的场所。不论家庭内部的地位存在怎样的不平等,从客观结果来说,中国的家庭被设计成为了一种“独立的,无视政治界限和划分的组织”,得到传统习俗力量的支持。这些特点也直接导致了“多子多福”这一利于家庭存续的生育观,不仅成为国家层面的一种政策导向,同时也沉淀为一种集体心理的内在需求,成为宏观、中观和微观层面的一种共同追求。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。