二、从“搬不动的社会”到“流动的社会”

陈星宇,“70后”独生子女,出生在贵阳。我父母都是上海支内的职工。父亲曾是上海财经大学的高材生,1963年毕业后分配到南京的一家军工厂,没几年,工厂服从国家备战备荒安排,整体内迁,职工们也跟着携妻搀幼到了西南。父亲当时未婚,到贵阳后才和黔剧团工作的母亲结婚。父亲的军工厂搬到贵阳后不久,再次内迁到了毕节县的大山里,那边条件很艰苦,有一段时间父亲就住在鸭棚上面,每天和上百只鸭子一起入眠。我只能和母亲、外公外婆一起留在了贵阳。母亲是剧团的台柱子,生下我之后忙着演出,父亲在军工厂被打成“右派”,一个月才能回家一次,我平时主要都由外公外婆照料。那时候恰逢20世纪70年代,听说上海很多家庭只生一个孩子,母亲就和几个小姐妹们约好,大家都只养一个孩子。我也成为“70后”中为数不多的独生子女中的一员,不过从小到大,父亲就告诉我,一定要回到上海。

雷晶,“80后”独生子女,出生在上海。父母都是知青一代,父亲因为两个兄长都在外地参加工作,是留在爷爷奶奶身边的唯一子女,从而避过了下乡的命运,初中做好红小兵后就一直在街道制帽厂工作。父亲平时一直喜欢读书,1979年赶上了恢复高考,成功从街道制帽厂里被敲锣打鼓送进了大学,毕业时已经30岁出头,成为大龄青年。母亲家里兄弟姐妹多,唯一的弟弟留了上海,自己只能下乡去了安徽农村,回到上海已经是20世纪80年代初。和别的知青一代一样,雷晶的父母是通过相亲认识并对上了眼,很快办了婚礼。雷晶父母经济条件在当时都不错,一个在机关工作,一个在效益很好的国有企业,结婚前凑够了当时城市婚礼中流行的36条腿8大件。婚后,独生子女是他们必需的选择。更何况,整个80年代,女孩在城市家庭中的地位还是很高的,家家都把女儿当宝贝养着,自然没有想过要违反政策,再要第二个孩子。

李强,非独生子女,四川泸县太伏镇的一名“80后”青年,家里还有一个妹妹。父母都在乡村里务农。李强回忆他们,“对于计划生育较为保守。国家刚开始实施计划生育不久,他们在农村,受传统观念的影响较深,许多家庭想要有多个子女,儿孙满堂,听到这个(政策),一时间,和大多数农村家庭一样,对他们来说,这个消息还是一个震撼。”虽然不太理解,但毕竟超生罚款对农村家庭的生育还是有相当的制约作用。而且随着时间推移,农村家庭的想法也发生了改变。李强家从乡下的平房搬到城里楼房,先是不再种田在城里做小工,然后父母又到外地务工,李强读高中住校,一家人就逢年过节聚在一起。生产方式和生活方式的改变,使得传统乡村生活中照料很多孩子的模式,对他们来说不再现实。父母养好一儿一女后也不再多养孩子了。现在李强自己在上海结婚养孩子,也想和城里人一样就只要一个孩子。

三个个案是中国独生子女群体的典型写照。陈星宇出生于独生子女政策出台之前,父亲是支内的职工;雷晶是第一代独生子女中的一员,父母是知青一代,她和上千万独生子女一样,是伴随着中国改革开放一起成长的一代;李强虽然自己不是独生子女,但在东部沿海城市打工的过程中,他也逐步接纳了计划生育观念,放弃了小农经济对多子多福的渴求,希望只要一个孩子。

从三个家庭的生育史来看,独生子女政策出台之前和后期的生育价值变化都和迁移有关。早期支内职工,在援建内地的过程中,将东部沿海地区的新观念、新技术和新的生活方式传递到了西部内陆地区,而后期外出务工的流动经历,使得农民们离开了传统社区的控制,来到一个崭新的世界,受到城市生育价值的冲击。

类似的故事曾经在20世纪初的美国也发生过,直接导致了传统文化的消失,实现了现代化转型。《身处欧美的波兰农民》(8)就详细记录了资本主义的发展导致波兰移民家庭的解体以及重建的艰难历程。1880—1910年间,美国工业和现代化的发展需要大量劳动力,大约200万波兰农民在这一时期移居美国。他们移民前基本上是以血缘、地缘为地域基础,以相同的宗教信仰为整合基础,以一定的社区控制为认同基础的群体。移民到美国后,受到工业文明影响,在生活方式、工作模式、生育选择、代际教育及至夫妻关系上都发生了巨大的改变,遇到了很多困惑和冲击:传统文化对个体不再有控制力,个人同家庭相分离,个性发展得到鼓励;另一方面,美国与现代化相关的一系列保障制度、就业制度、共济会、教区学校、社区管理等已近完善,为接纳这些波兰农民提供了基础,国家与个人之间形成积极互动的模式,共同完成了从传统到现代的转型。值得注意的是,书中提到,移民本身对于生育是起到促进作用的。

堕胎被认为是羞于见人的事,而仅为控制家庭人口而节制性欲又被农民们视为是根本不值得去做的事。此外,这里的经济条件有利于大家庭的生成。这是因为,孩子们虽然不能像在波兰的农场上那样很早就能派上经济性的用场,但把他们抚育长大却没有任何实质性困难,因为一个移民的平均工资肯定足以养活一个大家庭。……大家庭被认为是正当的……而且教区出于显而易见的原因希望人口快速增长。

一封神父的来信里,讲述了自己如何通过忏悔,引导一位波兰妇女放弃医生和丈夫传递给她的现代避孕观念、继续生育的故事。之所以教会鼓励妇女保持传统生育价值,一方面和社区发育的需求有关,只有达到一定的数量,移民才可能形成自己的社区,实现最终的融入;另一方面,也和当时美国经济社会发展的目标有关,美国吸收波兰移民的根本目的在于,弥补国内劳动力不足,满足工业化和现代化的需求。

波兰农民的范本生动地说明,社会主流价值观,在任何文化下,都离不开社会发展的阶段性特点。即便是在现代化叙事背景下,为了满足对劳动力的需求,社会管理者仍旧会引导人们去坚持传统的生育价值,但这种引导本身是在现代化影响下的一种人口控制机制,而不是由文化自动实现的,更不是由农民本身的生育冲动所决定的。由此反观中国18世纪江南沿海地区的资本主义萌芽,当时所保留的传统生育价值,却不是由现代化实现的主动引导,只是民间自发的一种选择,或者说传统“水波纹式”社会结构的内在需求。与波兰农民移民时的美国相比,当时的美国已经建立起了橄榄型的现代社会结构雏形,社区的力量远远大于传统本身的力量,而中国18世纪时的社会结构没有发生根本性的变化,即使农民们身在城市,即使身份已经从小农经济从业者转变为手工业者或者工商业者,仍然和乡土有着割不断的联系,根脉仍旧在乡土之中,并没有和波兰农民一样回不去,没有真正实现从传统到现代的转型。

确实,仔细比较就会发现,当代中国社会也存在类似的问题。虽然表面上已经从“搬不动的社会”转变为了“流动的社会”,但从本质上来说,不过处于一种由传统向现代变迁的中间形态,既非传统乡土社会,也非现代工业社会,相反,是一种混合胶着的镶嵌式社会,这种混合胶着的镶嵌式社会,也造成了传统价值包括传统生育价值的循环反复,主要表现在以下几个方面:

首先,城乡间二元分化的发展格局所造就的“哑铃式”社会结构。

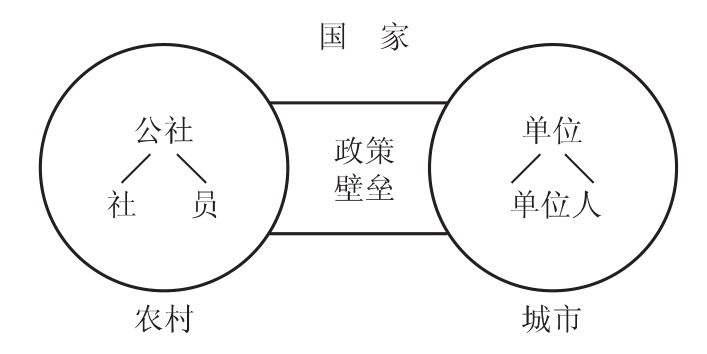

1958年以后,户籍制和农村支援城市的发展思路,迅速带动了城市的发展,同时也造成城市和农村在政治、经济、文化、生活水平方面都产生了越来越大的差异,形成了城乡二元结构的雏形。而随后制定的劳动就业、住房分配、土地使用、医疗健康、子女教育、社会保障、计划生育等全民计划性政策也相继同户口挂钩,进一步固化了城乡区隔待遇,形成了无形的政策壁垒。这种经济社会发展的模式,与新中国成立初期,需要在短时期内集中资源,完成社会主义改造的特定历史任务相关,但客观上也改变了原有的社会治理模式,原有的“水波纹”式结构裂变成为“哑铃式”的城乡二元社会结构,个人命运直接受到国家政策的影响。单位办社会,人民公社政社合一,从生老病死到学习劳动,都接受国家的统一安排,家庭和个体的作用越来越小,所有人都按照国家规定的路线按“计划”成长。如果有脱轨的现象出现,比如离婚这样极端私领域的生活事件,也需要经过组织的程序,或者由组织出面去协调,做思想工作。

从国家治理的角度来说,“哑铃式”社会结构和“水波纹式”的差序结构一样,也是一种超稳定的结构。首先,单位和公社等公共组织替代了传统社会中隶属于私人生活圈的家族和士绅的作用,承担起资源分配的角色。这样做的结果使得公私的界限消失,因为所有财产都是公有的,个人只是按需使用,努力与否作用不大。其次,个体消失。个体不能够也不需要过多地思考、选择,大家只要按照统一的模式去生活就可以,生活会变得简单单纯,因为没有选择,自然也谈不上压力。但这也是缺乏生机和活力的一种结构,个体丧失独立思考的能力,经济实体会失去发展的动力,还容易滋生官僚主义和权力过度膨胀。此外,农村和城市的差异越来越大,“哑铃”的两端俨然已经成为两个社会两种世界。

图6-2 计划经济时代的城乡二元结构

改革开放以后,在市场经济和经济社会快速转型的冲击下,单位制瓦解,人民公社解散,失去了组织支撑的“哑铃式”社会结构的缺陷日益暴露无遗,城乡差异、地区差异、阶层差异都成为影响社会发展的拦路虎,社会改革因此也成为和经济改革同样重要的议题。

第二,现代公共政策和“哑铃式”社会结构之间的错位,使得现代化的进程在社会基层社会,特别是传统力量深厚的农村地区中举步维艰。

波兰农民能够快速与美国社会相融合,很重要的一个原因就是,美国“柴束式”的社会结构为“新柴束的加入”提供了整合的可能。社区管理系统规范有序,就业、保障、养老、共济会,包括教区都为他们敞开了进入的路径,而远在波兰的传统社区却拒绝了他们的回归和改造的愿望,一推一拉的力量使得他们最终选择和城市相融合。但中国几波大规模的迁移中,流动群体始终被流入地的主流社会“隔离”,保持着和当地人不同的行为方式,有的流动群体甚至既得不到流入社区的政策支持,也脱离了流出社区的控制,成为各类现代公共政策包括计划生育政策覆盖的盲点。

和波兰农民不同的是,支内人员、知青和农民工,虽然身体离开了故土,但他们的生活史仍然和故土有着千丝万缕的联系。比如本节一开始提到的三个案例,其中陈星宇的父亲是一名支内职工,他在外地工作几十年中,每年坚持回上海一次,给父母带回各种各样贵州特产的同时,从上海带回永久自行车、蜜蜂缝纫机和大白兔奶糖,退休后毅然办理了支内返沪手续,带着妻子回到上海;雷晶的母亲是一位下乡知青,她的整个青春年代的梦想就是回城,为此拒绝了乡村里的恋爱机会,努力争取考试、招工等各种返城的机会,最后在33岁的年龄上才成功回到上海,35岁做了母亲;进城务工人员——李强虽然在上海郊区组建了小家庭,租房生活,但他挣了钱还是要带回乡下,在那边买房,供养年老的双亲。中国的这些迁移家庭,根仍旧深埋在故土之中,异乡对他们来说始终是一种漂泊的生活,最终回到故乡去“寻根”的几率仍然很高。再比如2005年风险家庭课题调研中的个案72,这对外来务工夫妻,为了缴纳计生罚款外出打工。虽然他们在行为上顺应了现代化社会对劳动力的需要,但在思想意识上还是属于传统的,而且这一做法,得到乡村整个家族的支持:“亲戚听说是缴计生的款,都很支持(纷纷借钱),先让我们把罚款缴上,我们出来打工,就是为了还亲戚的钱。”

和当地社区的隔离以及和乡村割不断的联系,与现代公共政策的区隔密切相关。中国的迁移家庭刚到异地都能很快适应,语言、生活习俗等都不是问题,但时间一长,融入的困难就会逐渐显现,特别是户籍、教育、社保政策的区别待遇,让他们无法融入当地社区。既缺乏稳定的社区和固定的亲缘关系,也缺乏当地政策的支持照顾。这种感触在农民工群体中会越来越深刻。安徽来沪打工的高理,已经在这座城市里呆了15年,家里唯一的孩子,刚刚7岁,他最担心的就是孩子的教育问题。“孩子若是在上海读书,读的是上海本地教材,以后回安徽读书,用全国教材,适应会有问题,但是不回去,在上海又不能参加高考,这是一个问题。我们觉得这对孩子受教育来说,不公平。我们也不敢买房,万一以后孩子读书回去了,我们全家都得跟回去。但小孩子从小在上海长大,现在老家话根本就不会说了,回去也是一个问题。”除了教育外,其他区隔也同样阻断了农民和当地社区的联系。大部分农民工聚居于城中村、群租房或者待拆迁的城市旧区老房子中,用电用水都相当不方便。由政府提供的医疗、养老、扶贫补困等很多方面的保障,往往只能覆盖到本地户籍居民,对农民工群体不能做到完全开放。而城市目前的公共服务资源和能力确实还处于较低水平,连本地居民的需求也无法满足,农民工群体更谈不上。

20世纪70年代的支内,80年代的知青下乡和返城,90年代开始的民工潮,成千上万的人们因为各种各样的原因离开了他们的故土,离开了乡村,从搬不动的土地里走向全国各地,开始他们独特的人生经历。迁移和流动,也成为最有可能突破当代“哑铃式”社会结构以及乡土社会控制的一种力量。而这种突破的前提是去碎片化的社会公共政策,如果仍旧坚持城乡的区别性待遇,包括独生子女政策,只会进一步加深城乡之间的差距,无法真正实现现代化的转型。

第三,探索体现中国本土特色的现代社会结构,仍然需要假以时日。

有学者(9)提出,跳过家庭等中间组织的“国家—社会”治理模式,某种意义上类似西方工业社会的现代社会结构模式,作为一种政治术,可能更具效率和谋略。新模式能够充分释放个人的自由发展空间,同时,也使家族或单位的影响力逐渐减小,国家与个人的关系也会因此变得越来越密切。然而,很多时候,在中国社会,人们会发现光靠个体的力量还远远不够,因为我们目前还没有强大的“社会”可以依靠。

在谈到当代中国的发展困境时,一位汉学家曾说过,中国的尴尬在于,在社会变迁过程中,过于急切地学习西方社会现代治理机制,法律和契约精神还没有完全融入,却把传统人情社会里的伦理和道德约束给丢失了。这种说法有一定道理,国内目前对于如何看待西方发展模式存在越来越多的分歧,和20世纪80年代初一边倒全盘西化的观点不同,不少学者主张根据中国的国情,设计本土化的发展道路。西方的现代治理机制固然有其优点,如果不顾中国社会结构的特点,盲目照搬,难免会顾此失彼。

“国家”逐渐取代“家庭”成为社会结构单元中最为重要的内容,这是现代化的一个重要特点,某种意义上,独生子女政策也正是这种现代化的表现形式。但在中国社会里,是否一定要用西方社会的接力模式来取代传统中国的反哺模式,在社会结构的转型过程中,是否一定要用“柴束式”的格局来取代“水波纹式”的格局,这些都是可以讨论的议题。就目前发展阶段来说,经济生产方式正在发生巨变,现存的社会结构尚未与之相适应,很多人都发现传统习俗有其不可替代的优势,现代化制度也存在不少弊端。因此,在思想领域和社会心态的各个方面,包括“独生子女神话”,都普遍存在冲突和分化,这正是深层次的社会结构、生产方式变革中的种种矛盾在生育心理中的一种反映。

本书第二章提到,当代中国的“独生子女神话”已经发生变化,从霍尔时代一边倒的批评,分化成为针对独生子女群体的对立态度。一种认为他们是改革开放新价值的代表,表现出鲜明的多元化和个性化的价值取向,是富有创新精神和奉献意识的一代;一种认为他们是自我中心和个人主义至上的一代,缺乏竞争和分享意识,传统文化价值在他们身上无法得到体现。这两种对立态度争论的焦点,事实上并非仅仅是独生子女本身的特质,而是对独生子女这一现代公共政策产物的争论,反映了传统性与现代性之间的对立,是变迁社会中的特有主题。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。