改革开放以来,中国经济社会领域出现了诸多重大变化,整个社会处在一个激荡转型的时期①。家庭是最基本的社会单元,家庭结构是社会结构的重要组成部分,伴随人口要素(婚姻、生育、死亡)以及社会经济要素的巨大变化,中国的家庭结构也在发生变动。

对于甘肃这样一个地处西北的欠发达省份而言,转型期的家庭结构也发生着重大变化,家庭结构的核心化、少子化、老龄化趋势明显。然而,由于经济社会发展程度、生育政策、家庭及生育观念等方面的差异,甘肃省家庭结构也呈现出不同于全国的特征。本文的主要目的是分析甘肃省家庭结构的现状、特征与变化趋势,并从人口学、经济学的视角分析家庭结构变化的经济和社会效应,最后提出应对家庭结构变化的政策建议。

家庭结构研究最主要的困难在于数据不易获取,这在很大程度上限制了人们对家庭结构总体状况的了解。在现有的关于家庭结构的研究中,有相当一部分是通过具体调查一个或几个村落、社区的家庭类型,进而对区域等大范围的家庭结构状况加以把握(费孝通,1983;王跃生,2003;李银河,2011)。这些研究提供了观察家庭结构变动的重要视角,但是整体性分析仍受到限制。而人口普查数据是直接全面地认识家庭结构状况最主要的资料途径。本文将主要通过分析全国及甘肃省第六次人口普查数据(以下简称“六普”)来反映甘肃省家庭结构的现状和特征,同时结合第四次、第五次人口普查数据(以下简称“四普”、“五普”)来分析甘肃省家庭结构的变迁②。

家庭是以婚姻和血缘关系为基础的社会生活组织形式,发挥着社会化和人口再生产的作用。人口统计中,通常区分家庭(Family)和家庭户(Family Household)。前者包含了所有的家庭成员,后者仅仅指当前生活在一起的家庭成员。在人口普查中,主要是对家庭户进行统计。

传统上,生育和抚养子女是家庭生活的核心,家庭一般包括一起生活的父母及其子女。家庭成员的关系、代数、数量等形成家庭结构。家庭结构即家庭的组成方式,主要包括类型结构、代数结构、规模结构等,主体是类型结构。

由于代际和婚姻关系的差异,家庭成员形成了各种各样的关系类型。按照社会学传统的分类方法,一对夫妇及其未婚子女共同生活的家庭称作核心家庭(Nuclear Family),两代以上并且每一代人只有一对夫妇的家庭称作直系家庭或主干家庭(Stem Family or Linear Family),两代以上并且至少一代人中必须有两对夫妇的家庭称作联合家庭(Composite Family),只有一个人(已婚)的家庭称作单身家庭(Single-person Family),其余的归于其他类③。

一、甘肃省家庭结构的变化与特征

(一)甘肃省家庭结构现状

根据“六普”数据,截至2010年11月1日,甘肃省共有常住人口25575263人,比2000年“五普”时增长1.81%(2000年为25121191),年均增长0.18%。其中男性人口13064193人,女性人口12511070人,男女性别比为104.42,比“五普”时下降2.94个百分点。常住人口中,城镇人口9191185人,占总人口的35.93%,农村人口16384078人,占总人口的64.07%。与“五普”相比,城镇人口比重上升了11.92个百分点。从常住人口的年龄结构看,0~14岁人口为4644135人,占总人口的18.16%;15~59岁人口为17750270人,占总人口的69.40%;60岁及以上人口为3180858人,占总人口的12.44%,其中65岁及以上的人口为2105787人,占总人口的8.23%。

截至2010年11月1日,甘肃省家庭户数合计为7113833户,其中家庭户6900369户,占比97.00%,集体户213464户,占比3.00%。家庭户总人口24052810人,占常住总人口的94.05%,户均人口3.49人。从家庭户人口的代际结构来看,二代户的占比最高,达到58.59%,其次是三代户,占比为26.61%,一代户占比为13.63%。从家庭户规模来看,3~5人户家庭是最为常见,占比分别为22.76%、25.60%和18.26%,合计占比达到66.62%。有60岁及以上老人的家庭2226791户,占总户数的32.27%。其中,有一位老人的家庭1329253户,有两位老人的家庭881682户,有三位老人的家庭15856户。

(二)甘肃省家庭结构的变化与特征

通过对甘肃省及全国“四普”、“五普”、“六普”数据的对比分析,可以发现从20年甚至更长的时间维度来看,在社会转型期甘肃省家庭结构发生了较大变化,呈现出了以下的变化特征:

1.家庭规模日趋小型化

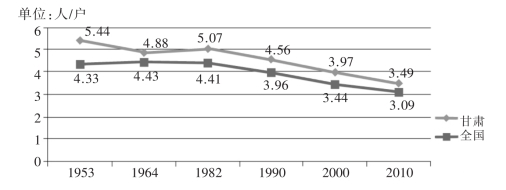

小型化是现代家庭结构演进的重要特征。一方面,甘肃省人口增速逐步放缓,另一方面,家庭户数量持续增加,从而使得甘肃省家庭规模日趋小型化。1953年,甘肃省家庭平均人口规模为5.44人,1964年下降为4.88人,1982年小幅度上升到5.07人,之后家庭规模稳步减小,“四普”、“五普”、“六普”时分别下降为4.56人、3.97人和3.49人。从1982年第三次人口普查(以下简称“三普”)到“六普”的近30年间,甘肃省家庭平均人口减少了1.58人,下降幅度达到31.16%。甘肃省家庭规模减小的趋势和幅度与全国平均水平基本一致,“三普”到“六普”期间,全国家庭平均人口减少了1.32人,下降幅度为29.93%(见图1)。

图1 全国与甘肃省历次人口普查平均家庭户规模

从图1可以看出,尽管家庭规模变化趋势相同,但是肃省历年家庭规模均高于全国平均水平,此外二者之间的差距逐步缩小。1982年,甘肃省家庭规模比全国平均值多0.66人,1990年多0.60人,2000年多0.53人,2010年多0.40人。就目前的状况而言,甘肃省家庭规模在省际间的排名仍位居前列(见表1)。

表1 2010年全国及各省区不同类型家庭人口规模

通过上表可以看出,2010年,在全国31个省市区中,甘肃省家庭规模仅小于西藏(4.23人/户)、江西(3.65人/户)和云南(3.54人/户),是全国家庭规模第四大省份。

一个有趣的现象是,从1990年起,甘肃省家庭规模与10年前全国家庭规模的平均水平十分接近,例如,1990年甘肃省家庭规模与1982年全国平均家庭规模相差0.15人,2000年甘肃省家庭规模与1990年全国平均家庭规模相差0.01人,2010年相差0.05人。这说明甘肃省家庭规模的变化与全国平均水平相比较而言具有滞后性———其实,不单是家庭规模,在家庭结构的其他方面甘肃省也表现出一定的滞后性。如果甘肃省家庭规模与全国平均家庭规模的内在数量关系仍保持不变,那么2020年甘肃省的家庭规模约为3.10人。

2.家庭规模的空间分布差异显著

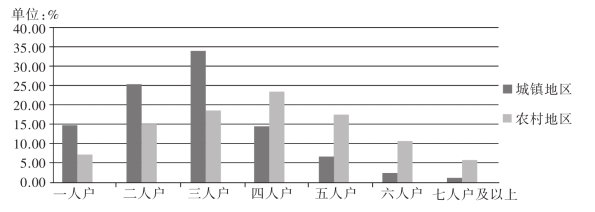

从家庭规模的空间分布来看,甘肃省家庭规模的城乡差异、地区差异十分显著。就城乡④差异而言,2010年甘肃省城市家庭规模为2.59人/户,镇家庭规模为3.17人/户,农村家庭规模为3.89人/户。城镇地区家庭人口规模主要集中在2~3人(合计占城镇家庭总数的近60%),而农村地区家庭人数则较为分散,4人户最为常见,但5人户、6人户仍占有较高比重(见图2)。2010年全国城市、镇和农村地区家庭规模分别为2.71人/户,3.08人/户和3.34人/户。甘肃省城市地区家庭规模均小于全国平均水平,农村地区家庭规模则远大于全国平均水平。甘肃省家庭规模的城乡差异更为明显。其中主要的原因在于,甘肃省城乡之间经济社会差异巨大,生育政策、家庭观念不同。具体而言,一是在甘肃省城市地区,严格执行“一胎化”的生育政策,而在农村地区则执行的是“一孩半”的生育政策,使得家庭中的子女数存在差异———这也能部分解释甘肃农村地区家庭规模比全国平均水平大;二是由于自然条件较为恶劣,经济社会发展相对滞后,甘肃省城市地区年轻人外流较多———这可以部分解释甘肃省城市地区家庭规模比全国平均水平小。

图2 2010年城乡家庭规模分布图

在图2中,就城乡家庭的人口规模分布而言,2010年农村地区家庭人口规模分布可以近似地看做服从正态分布,而城镇地区家庭家庭人口规模分布则可近似地看做服从χ2分布。

就地区差异而言,2010年在甘肃省所辖的14个市州中,家庭规模最小的嘉峪关市户均只有2.58人,与北京(2.45人/户)、上海(2.50人/户)、天津(2.80人/户)的家庭规模相当;家庭规模最大的临夏回族自治州户均有4.23人,与全国家庭规模最大的西藏自治区相同。甘肃省地形狭长,人口分布“西稀东密”特征明显,加之河西地区经济发展总体由于陇东、陇南地区,因此河西地区的嘉峪关、酒泉、金昌等地的家庭规模较小,而天水、定西、临夏、甘南等地的家庭规模较大。如果以县区为单位比较,地区差异更大,2010年在甘肃省所辖的86个县区中,家庭规模最小的兰州市城关区户均人口2.54人,家庭规模最大的广河县户均人口5.1人,后者正好是前者的两倍。

3.核心家庭占比占主导地位

由家庭成员间的代际关系所形成的家庭类型是家庭整体形态的体现。改革开放以来,甘肃省家庭结构在人口规模日趋小型化的同时,还呈现出类型多样化的特征,主要表现为以核心化家庭为主,小型家庭类型多样化。

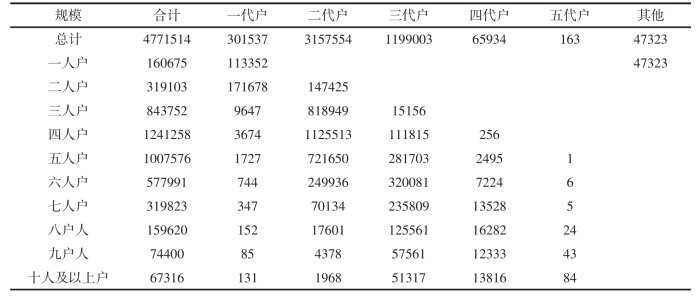

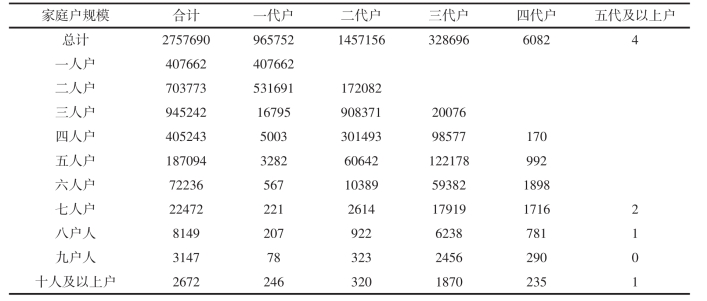

数据显示,1990年,甘肃省共有家庭户4771514户,其中占比最高是二代户,占全省总户数的66.18%;其次是三代户,占比27.50%;一代户居第三位,占比为6.32%,其他几种类型的家庭所占比重很小(见表3)。

表3 1990年甘肃省不同规模的家庭户类别

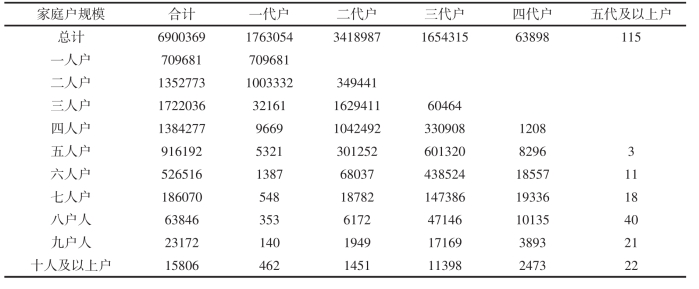

2010年,甘肃省共有家庭户6900369户,其中二代户占比仍然最高,占全省总户数的49.55%,但占比与20年前相比下降了16.63个百分点;一代户(一代户中绝大部分为一人户和夫妇核心户)占比超过三代户,占比为25.56%,占比较20年前上升了19.32个百分点;三代户占比为24.00%,占比下降了3.5个百分点,总体保持相对稳定状态;四代户总量在20年间几乎没有变化,但由于家庭户总数的增加,其占比呈下降趋势(见表4)。

表4 2010年甘肃省不同规模的家庭户类别

与全国的数据相比,1990年,甘肃一代户、二代户家庭比重低于全国,分别低7.21和1.84个百分点。而三代以上户的比重高于全国平均数,高出9.05个百分点。2010年,甘肃省一代户家庭占比较全国平均数低8.63%个百分点,二代户、三代户家庭均占比高于全国平均数,分别高1.72个百分点和6.67个百分点。

由于并未获取详细的家庭成员的关系资料,为近似地匡算甘肃省核心家庭的规模,我们可以将一代户中的二人户(绝大部分为夫妇核心家庭)和二代户中的二人、三人、四人及五人户视同核心家庭⑤。经匡算,1990年甘肃省核心家庭占比约为63%,2010年为62%,而全国1990年和2010年核心家庭占比为70%和67%左右。通过上述数据可以看出,上世纪90年代以来,甘肃省的家庭结构已表现出明显的核心化趋势,核心家庭在全部家庭中的占比最高。与全国的数据对比可以发现,甘肃省核心家庭的比重低于全国,而联合家庭的比重高于全国。此外,20年来,甘肃省一代户的数量大幅度增加,不管是一人户还是夫妇核心户(绝大多数为一代户中的两人户)都出现5倍左右的增幅。

分城乡来看,甘肃省城镇地区和农村地区的家庭结构类型差异十分明显(见表5、表6)。2010年,甘肃省城镇地区一代户、二代户和三代户在总家庭户中所占的比重分别为35.02%、52.83%和11.92%;而在农村地区一代户、二代户和三代户的比重分别为19.25%、47.36%和32. 00%。这说明“大家庭式”的联合家庭仍然是甘肃农村地区十分普遍的家庭构成方式。甘肃省城乡地区家庭结构存在差异,但是演化的趋势却是相同的,即一代户家庭大幅度增加,二代户、三代户家庭明显减少。

表5 2010年甘肃省城镇地区不同规模的家庭户类别

表6 2010年甘肃省农村地区不同规模的家庭户类别

通过上表我们还可以发现,在甘肃城乡二代户家庭中,家庭规模存在差异。在城镇地区,三人户在二代户中的占比超过60%,而在农村地区,二代户中三人户占比为36.75%,四人户占比最高,达到37.87%。

4.单亲家庭数量激增

我们可以将二代户中的二人户看做是单亲家庭。1990年,甘肃省共有单亲家庭户147425户,占家庭总户数的3.09%;2010年,单亲家庭户增加到349441户,占家庭总户数的5.64%。20年间单亲家庭数量增长了近2.4倍。2010年,城镇单亲家庭户共有172082户,占城镇家庭户总数的6.24%;农村单亲家庭户共有177359户,占农村家庭户总数的4.28%。单亲家庭户数量激增,主要原因是离婚率特别是城市离婚率不断攀升。

5.人口老龄化趋势明显

按照人口年龄类型国际标准,一个国家或地区65岁及以上老年人口占总人口数超过7%,或60岁及以上老年人口占总人口数超过10%,老少比(65岁及以上人口占0~14岁人口的比例)超过30%,便被称为“老年型”国家或地区。随着经济社会的发展和计划生育政策的实施,我国的人口再生产类型迅速地从“高出生率、高死亡率、低增长率”模式向“低出生率、低死亡率、低增长率”模式转变,人口老龄化不断加剧。

根据“六普”资料,2010年甘肃省60岁及以上老年人口总量达到3180858人,占总人口的比重为12.44%;65岁及以上老年人口总量达到2105575人,占总人口的比重为8.23%;老少比达到45.34%。从目前的现状来看,甘肃省已经进入典型的老龄化社会阶段。

从1964年“二普”以来,甘肃省0~14岁少儿组人口比重不断减少,而65岁及以上老年人口组的比重却不断增加,而且增速不断加快。1990~2000年的十年间,65岁及以上老年人口的比重仅增加了不到1个百分点,而2000~2010年的十年间,这一比重增加了3个百分点以上,老龄化速度加快。

从老年人的城乡分布而言,2010年城镇地区共有老年人口1005465人,占总人口的10.94%,农村地区共有老年人口2175389人,占总人口的13.28%。由此可见,不论是老年人口的数量还是人口老龄化程度,甘肃省农村地区均超过城镇地区。

随着老龄化程度的不断提高,甘肃省有老年人口的家庭及家庭中的老人数量不断增加。1990年,有60岁及以上老人的家庭为1101774户,占总家庭户数的23.09%,其中有一位老人的家庭占比为17.40%,有两位老人的家庭占比为5.61%。2010年,有60岁及以上老人的家庭增加到2226791户,意味着32.27%的家庭至少拥有一位60岁及以上老人,平均每100个家庭有46 位60岁及以上老人,其中有一位老人的家庭占比为19.26%,有两位老人的家庭占比为12.78%(见表7)。可以看出,在过去的20年间,有老人家庭的占比增加了近10个百分点,而这种增加主要体现在有两位老人家庭占比的增加。

表7 2010年甘肃省各地区有60岁及以上老年人口的家庭户户数

分地区来看,60岁及以上老年人口家庭占比低于30%的地区为嘉峪关(23.13%)、金昌(25.02%)、酒泉(26.03%)、兰州(28.36%)和张掖(28.98%)。除兰州外,其余四地均位于甘肃的河西地区。而定西、陇南和临夏三地,60岁及以上老年人口家庭占比均超过了36%。一个可能的解释是,兰州市及河西四地经济较为发达,外来移民较多,人口年龄较为年轻。

前文分析提到,一人户家庭近20年来出现了较大幅度增加。2010年一人户家庭中,28.89%的一人户居民在60岁及以上,老龄化程度比其他组家庭严重。

伴随着人口老龄化的另一问题是空巢(Empty Nest)家庭增加。由于数据所限,无法判断60岁及以上单身老人户是否属于空巢家庭。我们仅认定有两个60岁及以上老年人的家庭中只有一对两夫妇的为空巢家庭。2010年,甘肃省有254994户属于这种类型空巢家庭,占有60岁及以上老年人口家庭户数的11.45%。而甘肃省老龄委2009年调查数据显示,在甘肃省219万多名生活在农村的老年人中,有76.8万老年人生活处于“空巢”状况,约占农村老年人总数的35%⑥。空巢家庭数量急剧增加,由此引发的养老、医疗等问题日益突出。

二、甘肃省家庭结构变化的原因分析及趋势判断

甘肃省家庭结构的变化是在中国社会转型的大背景下发生的,总体上而言,其变化趋势与变化特征也与全国基本一致。应该说,甘肃家庭结构的变化是在经济社会条件迅速改变、生育政策强力干预下实现的,既有内生变量的作用,也有外生变量的作用。

(一)甘肃省家庭结构变化的原因分析

1.家庭传统功能弱化及计划生育政策使得家庭规模不断缩小

在农业社会和工业化初期,人们多站在经济角度来审视子女和子女的价值,即所谓的“养儿防老”。父母和亲属在年幼的孩子身上投入时间和金钱,是为了在孩子成年之后从他们的劳动中获取利益,在国家提供养老扶助之前孩子给父母提供养老支持。许多人抚养子女所获得最大利益便是得到子女的经济支持。然而在工业化社会中,抚养子女的开销很大而且子女并不能为父母提供多少价值或经济支持,反而是越来越多的年轻人为了受更高的教育而需要父母给予经济支持。20世纪人口生育率的下降与子女经济价值的下降有关。

随着改革开放的持续推进,甘肃经济社会发生重大变化,在城镇地区,社会保障体系逐步建立起来,使得城镇居民在经济上减少了对子女的依赖;在农村地区,农业现代水平的提高使得农民不再通过增添劳力来增加产出。妇女广泛地参与劳动生产,使得生育的机会成本大大增加。另外,从20世纪80年代初期开始推行的计划生育政策,作为一种强烈的外力限制了居民的生育行为,导致妇女的生育率出现大幅度下降。

由于城镇地区有更好的保障水平,妇女有更多的就业机会,执行更严格的生育政策,使得城镇地区的生育水平更低,家庭规模更小。因此,一个地区的家庭规模与城镇化率密切相关。如前文所述,甘肃省家庭规模的地区差异明显。其实家庭规模在不同市州、县区的差异,看似是地区差异,实则主要为城乡差异。

由于各地区(特别是具体到市州一级)的生育政策难以准确估计,但是少数民族执行的是有别于汉族的生育政策。在甘肃,家庭规模较大的地区多为少数民族聚居区,因此可以用少数民族人口比例作为生育政策的相关变量。

基于以上的分析,本文以家庭规模为被解释变量(Explained Variable),以城镇化率和少数民族人口占比为解释变量(Explanatory Variable),用“六普”甘肃省14个市州的数据建立一个回归方程来分析三者的数量关系,得到:

familysize=3.98-0.016ruban+0.009minority

(-7.365) (3.822)

R2=0.8945

在上式中,familysize表示家庭规模,urban表示城镇化率,minority表示少数民族人口占比。

从回归方程可知,平均而言,城镇化率每提高1个百分点,将使得家庭规模减少0.016人,少数民族人口占比每增加1个百分点,将使得家庭规模增加0.09人。通过上述回归方程,根据甘肃省2010年的城镇化率和少数民族人口占比,拟合出的甘肃省家庭规模为3.496人,与实际值3.49人仅相差0.006人。由上述方程可见,城镇化水平的提高,是甘肃省家庭规模下降的重要原因。

2.晚婚晚育及婚姻挤压使得一代户家庭数量大增

一代户主要包括一人户和两人一代户(绝大多数为夫妻一代户,即夫妇核心户)。在城市地区,一代户数量大增,一是受晚婚晚育因素的因素,年轻人的初婚年龄、初育年龄明显延迟,使得一人一代户和夫妇核心户家庭比例上升;其次,受计划生育政策的影响,少生、独生子女开始长大并逐渐离开家庭,使得中老年夫妇核心家庭增多;第三,当代人一方面预期寿命延长,另一方面丧偶老年人比例也将扩大,这也是一人户增长的推动力量。在农村地区,晚婚或许并不是一人户形成的主要原因,由于婚姻挤压使得一些大量男性得不到婚配机会才是主因,越是在贫困的地区,这一现象越突出。

3.出生人口大幅下降使得老龄化问题凸显

由于妇女总和生育率(TFR)大幅度下降,2010年全国育龄妇女TFR仅为1.18,甘肃省也只有1.28,使得新出生人口减少,老龄化程度不断提高。

(二)甘肃省家庭结构变化的趋势判断

在未来一段时期,由于生育政策将保持稳定,甘肃省家庭结构变化趋势将主要取决于城镇化水平、婚育年龄等因素。考虑到甘肃省的经济社会发展水平相对滞后,城镇化率水平还将出现较大幅度提高,因此家庭结构的小型化趋势还将继续。婚育年龄的延迟将成为普遍趋势,农村贫困地区婚姻挤压现象可能会进一步恶化,子女外出就学就业比例会进一步提高,因此一代户家庭的比重还将进一步提高。此外,随着老年人口高峰的到来,老年人口比重会快速提高。

三、甘肃省家庭结构变化的效应分析

经济社会的发展弱化了家庭的传统功能,使得家庭结构的小型化、核心化成为重要的趋势,家庭可资利用的成员关系资源也在缩小,家庭成员代际之间的生活照顾关系肯定将受到制约或趋于弱化。“4-2-1”家庭结构下,年轻夫妇的生活压力加大,老年人的养老保障面临挑战。当下,社会保障和社会服务体系的建立具有特别紧迫的要求。

在看到家庭结构变化给养老带来负面影响的同时,也应该看到积极的因素,在家庭结构小型化背景下,由于甘肃人口老龄化速度慢于人口出生下降的速度,使得人口抚养比下降,人口红利效应仍十分明显。这为甘肃未来的经济发展奠定了重要的劳动力基础。

(一)传统家庭养老模式的挑战

传统的中国家庭以多代同堂的大家庭为特征,多代同堂的大家庭是中国传统家庭结构的典范,多子多福是数千年中国人的信仰。这种多代同堂、结构稳固,强调义务责任,维护家长权威的中国传统家庭不仅是家庭成员生产活动的组织者,而且是家庭成员生、老、病、死和失业救济保障的提供者,既是家庭成员精神的家,也是物质的家,更是其栖身之所。“养儿防老”是传统中国养老保障的根本途径,“亲族协力”是传统中国对抗疾病死亡的主要方法,“相邻互济”是传统中国抵御自然灾害的通行模式。正因如此,中国传统文化中的亲情才如此根深蒂固,乡情才如此坚实浓厚,家理念才如此难以割舍(熊金才,2006)。

从家庭结构变化与家庭保障功能的关系看,家庭结构的变化使家庭对社会服务的需求大大提高。家庭的小型化使家庭可资利用的成员关系资源缩小,降低了传统大家庭的保障能力;家庭结构的多元化要求保障体系的多元化。随着家庭规模的缩小、老龄人口的增加,特别是“4-2-1”家庭的增加,传统的依靠家庭的养老模式受到空前挑战———对于甘肃这样的欠发达地区更是如此。如何在未富先老的背景下解决居民的养老问题是甘肃省当前面临的重要课题。对于一些特殊家庭———如一人户家庭、有二位及以上60岁以上老人家庭、农村贫困家庭等的养老问题显得犹如突出。

(二)人口红利的有利影响

所谓的“人口红利”是指,人口转型过程中出现的人口年龄结构优势导致的高劳动参与率———即总人口中劳动力人口比重较大,从而对经济增长的积极效应。伴随着人口转变的过程,由于甘肃人口老龄化速度慢于人口出生下降的速度,使得人口抚养比下降,人口红利效应仍十分明显。

从表8可以看出,1964年以来,甘肃省少儿组人口即出现下降,老年组人口缓慢增加,劳动年龄组人口小幅上升,但由于在1982年之前,人口出生率较高,劳动年龄组人口占比一直保持在60%左右。1982年后,随着计划生育政策的实施,新出生人口逐步减少,而老年组人口比重增长相对稳定,从而使得劳动年龄组人口比重出现大幅度上升。2010年,甘肃省劳动年龄人口组比重甚至达到了70%以上。

表8 甘肃省历次普查人口年龄结构

人口抚养系数是衡量一个地区劳动年龄人口抚养负担和社会负担的重要指标。随着人口年龄结构的变动,甘肃省人口抚养系数也发生了显著变化。与少儿抚养系数相比,老年抚养系数的增幅不大,总抚养系数变化的曲线与少儿抚养系。数基本一致,亦有先快速下降,再缓慢上升而后下降的趋势,但上升的时期较短。

表9 历次人口普查甘肃省人口抚养比变动

从劳动年龄人口比例看,甘肃省少年人口和老年人口在总人口中的比例都呈现较低的水平,劳动年龄人口占较大比例。在1953—2010年间,劳动年龄人口比重都在50%以上,最低时为1953年的57.35%,最高时为2010年的73.61%,呈现逐年增高的趋势。从抚养系数看,人口总抚养系数呈下降趋势,从1953年的74.37%到2010年的44.08%。1990年及以后年份,总抚养系数都在50%以下。理论界普遍认为人口负担的轻重是衡量人口红利与人口负债的唯一尺度,而且以50%作为人口负担系数高低的一个门槛。以此为标准,甘肃省正处于人口红利的黄金时期。人口抚养系数的降低,减轻了劳动年龄人口的供养负担和社会负担,有助于增加劳动投入和资本积累,为经济增长提供重要支持。在人口进入老龄社会高峰之前,会持续较长时间。总人口“中间大,两头小”的人口年龄结构,使得劳动力供给充足,而且社会负担相对较轻,对社会经济发展十分有利,出现人口红利期。

如果充分利用丰富的劳动力资源,积极发展劳动密集型产业,不仅可以使劳动密集型产业

具有较强的竞争力和比较优势,获得借助劳动密集型产品所带来的比较利益,而且可以借助开放型经济提升和优化自己的产业结构,引进资金和先进技术,将先进生产要素同丰富的劳动力结合在一起,实现比较优势向竞争优势的转变,这将为经济在今后一个相当长的时间内继续保持稳定增长奠定坚实的基础。当然,仅仅利用目前的比较优势尚不能维持长期稳定发展,劳动力成本低廉的这种比较优势不可能长期维持下去。随着经济不断增长和资本不断积累,生产要素的比较优势应由劳动力的相对丰富转变为资本的相对丰富,随之主导产业也就由劳动力密集型产业提升为资本密集型产业。

四、应对甘肃省社会转型期家庭结构变化的对策建议

(一)完善社会保障特别是养老保障体系

针对家庭功能弱化的现实状况,需要加快社会保障体系建设,从制度上保障居民养老、医疗等问题。立足于甘肃国民经济现状,我们认为甘肃建立和完善社会保障体系的基本思路应是建立以医疗与公共卫生、社会保险、社会救助为基础,以合作医疗、最低生活保障、社会养老保障为重点,以慈善事业、商业保险为补充,逐步实现城乡统一的较为完善的社会保障体系(汪晓文,祝伟,2009)。

加快养老保障制度改革步伐,扩大覆盖面,把改革的目标定为低水平、多层次、广覆盖,保障对象不能只局限于公务员、国企职工、城市居民,非国企职工和农村居民也应该享受同样的保障。

针对不同的人群,建立多层次的社会福利保障体系。首先,财政应划拨一定比例的资金建立政府性质的社会养老福利基金,用于解决孤寡老人、低收入老年人群与农村现有贫困老年人群的社会养老保障问题。其次,可以通过社会筹资的方法,建立一些慈善机构,以政策和法律的形式,引导和鼓励先富起来的有关社会阶层和企业机构积极参与其事,减轻政府的压力,扩大社会的养老保障能力与范围。第三,继续发展社会养老保险业,培育和发展更多的适合于老年人口养老的特殊险种,积极推行商业保险与福利保险并举的社会主义保险新体制,以适应多种人群的不同需求。完善养老与医疗保障体系。健全的养老与医疗保障体系能支持劳动人口的流动,但是目前在这方面的体制还未改革到位。因此,必须改革养老与医疗保障制度,促进劳动力就业与流动。各地应尽早消除地区壁垒,实现统一标准。如统一非公有制企业、城镇个体工商户和灵活就业人员的参保政策,规定养老保险关系接续办法,确保养老基金的顺畅运行。

在养老资金上,采取多元化运作方式,引入社会资金,利用福彩收入、社会上捐助及其他各种方式筹集的资金设立社会养老保障基金,成立专门的机构进行运作和管理,保证社会救助资金的源源不断。

在政策的取向上,应迅速转向完全积累制,同时将非正规就业人口纳入社会养老保险体系。只有这样,未来社会的养老负担率才会较低。其原因在于,一方面,实行完全积累制可以降低未来需要由社会承受的养老负担,使养老负担率的分子逐步减小;另一方面,非正规就业人口被纳入社会养老保险体系,可以扩大分母,增强社会养老负担能力。

在养老方式上,考虑到甘肃经济基础较为薄弱,可以采用三种方式:机构式养老、社区式养老和家庭养老。养老模式将以家庭养老为基础,社区养老为依托,社会机构养老为补充。机构式养老是指由专门的养老机构将老人集中起来,进行全方位的照顾。家庭式养老是由家庭承担老人的物质、娱乐、医疗保健和日常护理等工作。社区式养老则是社会化养老的基本模式,指老人不离开家庭,而由社区的有关服务机构和人士为老人提供上门服务或托老服务。现代社会生活节奏加快,很多家庭的子女忙于工作,经常无暇顾及老人,社区养老作为家庭养老和机构式养老之间的过渡形式,将是许多老年人和家庭首选的养老方式。社区养老网络主要以社区服务中心为核心,以社区敬老院、社区托老所、家政服务中心、社区卫生康复中心为依托,社区志愿工作者为补充,以社区内有老人的每户家庭为服务对象,建立一个畅通的网络服务体系。

(二)积极发展老龄产业

发展老龄产业的根本目的,是为了提高老年人的生活质量,而不仅仅是为经营者谋利。为此,政府应从多方面创造条件支持老龄产业发展。首先,宏观经济政策应给予适当倾斜,制定老龄产业优惠政策。发展老龄产业需要政策的有力支持和各方面的支持,主要如下:第一,老龄产业发展的重要前提是政府的投入和政策优惠扶持,其中包括税收、投资、信贷、价格和市场营销方面。为扶持老龄产业的发展,应简化项目立项和审批手续。第二,老龄产业需要舆论和媒体的宣传和引导,特别在市场潜力和营销策略和消费特点方面要有科学的探索和超前的分析,要让全社会增强发展老龄产业的意识。第三,要因地制宜,不搞一刀切。各地区之间在经济发展水平、人口老龄化程度、老年人口质量和收入等方面差异很大,消费需求的构成和数量也不一致。第四,要对各项服务行业和项目的设置制定必要的标准和规章,逐步做到规范化、标准化、产业化。对从事老龄服务业的员工要进行最基本的专业培训。建立统一的老龄产业鉴定、评估与考核管理机构。制定老龄产业发展相关的行业标准以及服务规范;制定老龄产业发展的各种保障措施。其次,研制、开发、生产适宜老年人物质和精神需求的产品,通过市场运作有序发展老龄产业。老龄产业可分为以下8个领域:一是卫生保健服务业,如生产特定药品、医疗器具、延缓衰老保健品等;二是家政服务业,如必要的家庭护理、居室的修缮、临终关怀等;三是日常用品制造业,如老人服装、防滑器具、老人交通工具等;四是人寿保险业,如人身保险、健康保险、养老投资连接保险、特定保险等;五是旅游娱乐业,如旅游服务与陪同、老年棋牌、运动、曲艺等;六是房地产业,如老年公寓、托老所、专科护理机构等;七是老年教育产业,如老年学校、老年职业培训、老年职业介绍等;八是咨询服务业,如心理咨询、婚姻介绍等。只要认真研究和分析老年人的消费需求和消费潜力,激活老人经济,形成具有特色的老年产业服务体系,就会为经济发展实现新的突破。此外,充分利用现有社会资源发展老龄产业,全方位、多层次、多渠道筹集老龄产业发展资金,努力提高资金利用率。发展多元投资主体,鼓励社会捐助,鼓励社区自办经济实体,多种形式创办老年服务机构。

(三)充分开发劳动力资源

充分开发劳动力资源,是经济增长保持可持续性的必要条件,对于充分利用劳动年龄人口,抓住人口红利“机会窗口”有重要意义。

首先,加大人力资本积累力度。随着市场对产品质量的要求提高,企业采用相对先进的技术和工艺,对劳动者的技能要求也相应提高。因此,通过对劳动者本身的投资,加大人力资本的积累,用质量替代数量,可以提高劳动生产率。体现在劳动者身上的人力资本的积累和改善,需要通过提高全民教育水平和健康素质达到。此外,加快发展劳动力市场,通过形成一个机制完善的劳动力市场,给予人力资本以正确回报,鼓励和加快人力资本的形成和积累,并且形成准确的劳动力价格,提高资源配置效率,对于寻求人口红利效应最大化的甘肃经济来说,是经济增长保持可持续性的必要条件。

其次,加强劳动力流动。虽然近年来农村向城市转移的劳动力规模逐年扩大,但是,迄今为止,以户籍制度为核心的一系列政策仍然制约着劳动力的畅通流动,成为限制城乡劳动力流动的制度性障碍。绝大多数农村劳动力和他们的家属得不到在城市永久居住的法律认可,造成他们只能到处流动而不能迁入城市,他们的消费、子女教育成本也因此而大大增加。歧视外地人的就业政策、社会保障制度和社会服务的供给等,也都根源于户籍制度。这些制度严重地妨碍着劳动力市场的形成和配置劳动力资源功能的发挥,阻碍了经济的增长。因此,一旦通过消除这些障碍使劳动力更充分、有效地流动起来,产生的资源重新配置效应还会对经济增长做出直接贡献。

再次,提高劳动力资源利用率。劳动力资源能否得到最大化利用,取决于经济中是否实现了充分就业。经济增长固然是充分就业的前提,但充分就业本身也是经济增长的一个不可或缺的源泉。随着人口转变阶段的变化,人口结构的优势将趋于减弱。在这个过程中,劳动力资源利用率越高,越有利于延缓这个人口红利消失的时间,保持劳动力成本低廉的发展优势。

本课题承担单位:兰州大学经济学院

课题组负责人:祝伟(兰州大学经济学院)

课题组成员:刘蕾(西华师范大学)

赵小克(兰州大学经济学院)

参考文献:

[1]王跃生.当华北农村家庭结构变动研究———立足于冀南地区的分析[J].中国社会科学,2003,(4).

[2]孟霞.当代中国社会人口结构与家庭结构变迁[J].湖北社会科学,2009,(5).

[3]费孝通.家庭结构变动中的老年赡养问题[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1983,(3).

[4]曾毅.关于生育率下降如何影响我国家庭结构变动的探讨[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1987,(4).

[5]费孝通.论中国家庭结构的变动[J].天津社会科学,1982,(3).

[6]周福林.我国家庭结构的统计研究[J].经济经纬,2006,(2).

[7]胡亮.由传统到现代-中国家庭结构变迁特点及原因分析[J].西北人口,2004,(2).

[8]李银河.家庭结构与家庭关系的变迁-基于兰州的调查分析[J].甘肃社会科学,2011,(1).

[9]梁在.人口学[M].北京:中国人民大学出版社,2012.

[10]沈崇麟,李东山,赵锋.变迁中的城乡家庭[M].重庆:重庆大学出版社,2009.

[11]王跃生.中国当代家庭结构变动分析———立足于社会变革时代的农村[M].北京:中国社会科学出版社,2009.

[12]李膺.甘肃省人口发展战略研究[M].北京:中国人口出版社,2006.

[13]张艳.甘肃省人口年龄结构变化的经济效应分析[D].兰州大学硕士论文,2009.

[14]熊金才.家庭结构的变迁与家庭保障功能的弱化[J].太平洋学报,2006,(8).

[15]汪晓文,祝伟.城乡统筹发展下的甘肃新农村建设问题研究[R].甘肃省哲学社会科学规划重点项目,2009.

①西方社会学家用社会转型(Social Transformation)来描述社会结构具有进步意义的转换和性变,说明传统社会向现代社会的转换。20世纪90年代后,国内学者普遍接受“社会转型”这一概念,并用之来说明改革开放后中国的社会变迁。

②本文数据来源初特别注明,均来源于历次人口普查数据。

③以上几种家庭结构类型还可以进一步细分,例如,核心家庭可以分为只有夫妻两人组成的夫妇核心家庭;一对夫妇与其未婚子女组成的标准核心家庭;夫妇一方和子女组成的缺损核心家庭;夫妇及其子女之外加上未婚兄弟姐妹组成的扩大核心家庭等等。由于我们所获取的历次人口普查数据,并没有详细地列出家庭成员的关系,因此本文无法准确统计具体家庭结构的数量。

④根据我国的规定,城区是指在市辖区和不设区的市,区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域。镇区是指在城区以外的县人民政府驻地和其他镇,政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域。与政府驻地的实际建设不连接,且常住人口在3000人以上的独立的工矿区、开发区、科研单位、大专院校等特殊区域及农场、林场的场部驻地视为镇区。乡村是指本规定划定的城镇以外的区域。

⑤由于二代户中的四人户、五人户包含了一部分直系家庭,因此据此方法匡算的核心家庭规模、占比应比实际的高。王跃生利用“五普”长表1%抽样数据的计算,2000年全国核心家庭占比为68.15%,而根据我们的方法匡算的结果为70.11%,可以近似地代替实际值。

⑥转引自魏静:《甘肃省农村空巢老人养老保障制度研究》,《甘肃联合大学学报(社会科学版)》,2011年第二期。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。