4 上海的城墙

潮水涨得很快,清新的东北风从海上刮过。看着窗外逆流而上的帆船飞逝而过,我再也坐不住了。这些帆船由五根桅杆构成,每根都挂着一面帆。一艘挂着红帆的船驶过来,像阳光下成熟的栗子树。一艘挂欧洲旗帜的汽船也驶过来了,这艘货船是不定期的远洋货船,在漫长的航行中,货主靠岸装船,可能需要支付运费,也可能不付。从远处观望,汽船在众多笨重的帆船中显得十分快捷。明媚的阳光、清新的风在召唤着我,我无法抗拒它们的诱惑,抓起帽子和手套,冲出门。对驶过身边来来去去的棕色、红色的帆,我看都不看。远方飘来汽船的浓烟,是她吗?果然是她,是日夜思念的家乡的船,她来传递亲人的消息了,船上的炮还没有鸣响,她来给上海的欧洲人转达一个惊喜:家中老母的叮嘱被她带来了,家中孩子的盼望和妻子的思念被它带来了;它还告诉我们每磅茶叶损失了多少,丝绸的需求也不旺。即使礼炮已经鸣响,可是这些信件——这些我们每次用颤抖双手接住的信件,我们急不可耐地想要拆开的家书——现在还不能马上拿到手。所以,去知之甚少的上海旧城墙走一圈,我现在还是有时间的。到目前为止,外滩的公园草地是我们在上海的唯一活动范围,在熙熙攘攘的各色人群中,可以观望一下过往的船只。海上又驶来一艘船,这时我的脑海突然闪现出古老的威尼斯大帆船——正在飞快地逆流而上的一艘海盗平底船,在学院墙上挂的图片里见过这种船,我记得名字叫“满载诅咒”。当然,事实上这一切只是想象,我所看到的只不过是一艘空载返航的中国帆船而已。

欧洲人在上海很少踏出租界,甚至不会说一句中国话,即使在中国住了20年之久,他们从不涉足华埠,这一点一直被他们炫耀。上海旧县城是中国最脏的地方,他们对此深信不疑。这么做彰显出他们的不明智。至少,5英里(也许不到5英里)的城墙可以用来散步,道路很平坦,途径乡村时,新鲜的空气就会迎面扑来。此外,关于中国人和中国的街市,你可以借此机会静静地观赏一番。这是一个木匠家庭,主人正在工作,地上堆满了刨花,生着一堆火,一个熬胶的锅放在上面。一旦需要加热,一个男孩就忙着用手提风箱吹火,他是家中的大哥哥。在一旁玩耍的小一些的孩子,用敬佩的眼光注视着哥哥,我心里想:有一天他们都会成为技艺高超的木匠。看孩子的小女孩还把婴儿抱给我们看,“你们想拥有这样一个孩子吗?”她问。我们答道:“想,再举高些。”他们都很开心,小女孩举着个胖小子大声笑着,差点摔倒。他们在这个房间里做饭、清洗地面(我们为他们有时会这么做而感到高兴)、工作,享受着中国式的天伦之乐,这就是他们的理想生活。前行几步,是一座城门——走进城门就是一条狭窄的街道。看街上拥挤的人群,我们会站在城墙上,这样感觉他们离我们很近,可以从上面尽情地打量,视觉效应良好。一座衙门进入我们的视野,显然衙门里的官员要出行,有个小男孩将要被召去做随从。他们穿着又脏又破的衣服,外面套着大红的制服,头戴着锥形帽子,是旧时代才有的,远看像大学帽,像小丑帽子上的铃铛的饰物挂在上面。他们显得很兴奋。长长的雉鸡翎是最令他们兴奋的。雉鸡翎大约有2英尺长,还没有插在帽子上,他们抓住机会把其拿在手里炫耀地上下挥舞。在中国较少见到这种现象:有人占着一段城墙绞丝,绞丝的人在丝绳两端坠上重物,目的是把丝绳拉紧。两个梭子被一个少年拿在手中,只见他抓住较轻的一端,手敏捷地上下翻动,没翻动几下,几条丝就被绞成一股丝绳。接下去再绞另一根,直到5根全部绞完。完成这些工作全部用手工,没有借助任何机械。丝绳很长,沿着些漂亮的彩色丝线走,我们难免要碰着。有个男人在丝绳的另一端把这些绳绕成卷。我们还同他谈了一会儿。守城的士兵为了挣些钱,就把城墙租给这些绞丝的人,有的甚至把哨所也租出去了。

从城墙上俯视这座城市感觉有些滑稽。只要可能,这里每家都会栽一棵树,有些树还很漂亮。中国人与英国人不同之处在于:中国人对城里的树木精心保护,却破坏农村的树木。而我们的城市没有一棵树,这实在令人伤心。中国每棵树的存在只是为了挂鸟笼,这是栽种它的唯一目的。这实在是很滑稽。有的人家,种不起树也会有一棵竹竿,一根或两根树枝被捆在上面,显而易见,这也是为了挂鸟笼。通过滑轮,鸟笼可像旗帜一样方便地升降。

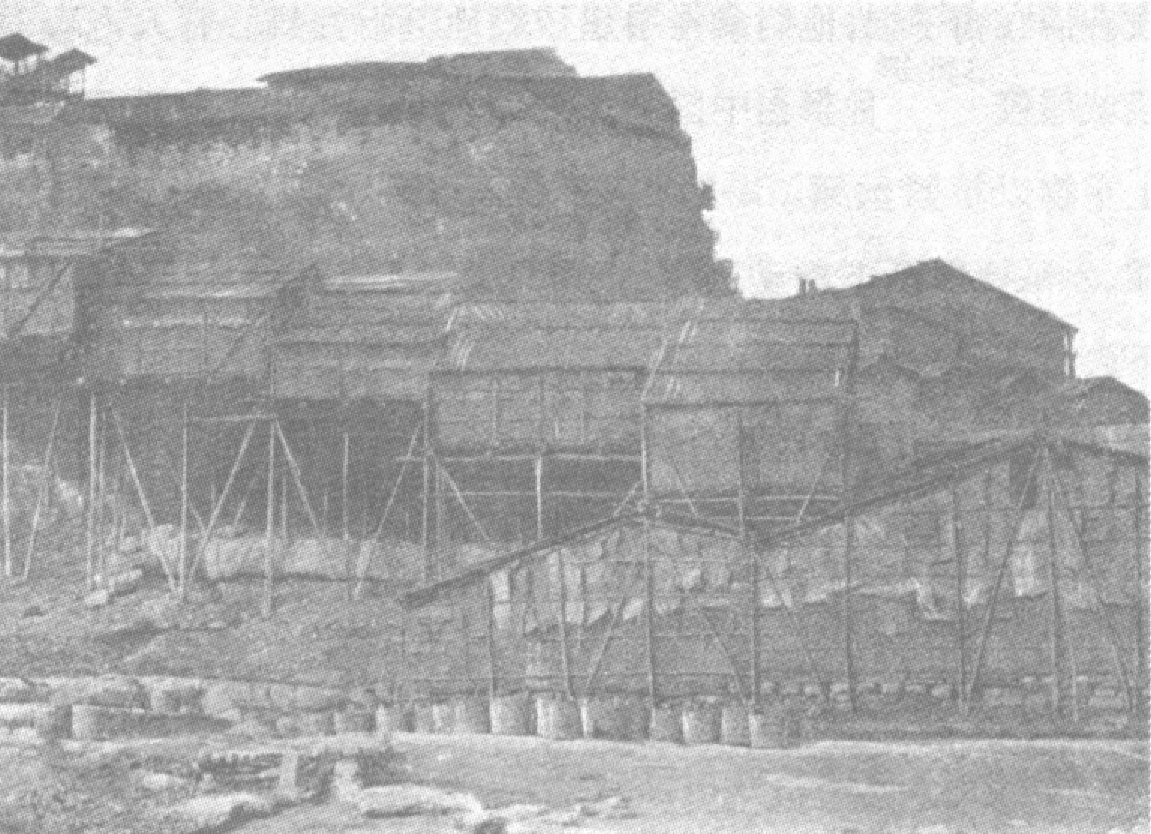

上海的城门,城下是一排排无遮无拦的粪桶

我们也曾看到被人提着的这样的鸟笼,这可能是被关在鸟笼里的小鸟很喜欢墙上空气的缘故。鸟儿们尽情地鸣叫着,以吸引我们的注意。这些鸟是画眉。很明显,养一只会唱歌的鸟,是中国人生活的一大乐趣,中国人很容易为鸟的欢乐和悲伤纠结,从而与之产生共鸣。中国人也喜欢菊花,他们对菊花有一个另外的称呼:傲霜花。而鸟儿是他们的宠物和伙伴。路上,一个妇女在城墙上采一种黄色的小菊花,被我们遇见了。这种菊花,中国的妇女用梳子别着插在头上作为饰物。有时候,她们会把头盘起来,把小菊花插在头发周围,像带叶的草莓一样。从表面上看我们遇到的每个人大多数都亲切友好,当然伸手向我们讨钱的人也有,甚至更有称呼我们“拉沼”的,实际上“拉沼”是葡萄牙语“ladraos”的讹传,意思是强盗,这是上海人对外国人的惯有称呼。太阳像金色的火球,正在迅速落下去,红色的晚霞洒满了四周的平原。要回去了,城墙拐角处那座漂亮的寺庙,我们没时间去看了。城里有片居住区,污水沟把其与周围隔开了,像孤岛一样。污水沟上有一座较为整洁的桥,供他们自己出入,桥上有藤条编的栅栏和门,后面还有堵墙。栅栏、墙、门都非常整洁。有两个人穿着深色衣服站在桥上,长长的辫子拖于脑后,我们很想探究一下究竟是谁住在这里。啊,邮件该到了,让我们暂时把中国的一切抛于脑后,回到英格兰去吧,去读来自家乡亲人的信。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。