本书分析的对象是安全框架下美国(特指美国政府)在艾滋病问题上的对外行为,主要研究其对国际合作形式的选择问题。更为具体地说,1999年美国将艾滋病传播视作安全问题后,直到2001年,与国际社会协调的多边合作都是其政策主调;但在此之后,其对外合作却以双边的形式为主。那么,这种变化的动因是什么?影响美国国际合作形式选择的因素是什么?

1999年之前,美国应对艾滋病传播的政策可以说是“重国内而轻国际”。在经历了十余年艾滋病问题上的“人权运动”以及对传染病问题严重性的反思后,美国国内已经形成一套较为整合、在政治上受到重视的艾滋病应对体系,每年政府财政投入数额之巨大也是举世少有。但在国际合作方面,美国政府并不积极,尽管也向相关国际组织提供一些捐款,但不仅与发展中国家的需要相比是杯水车薪,在其本国的对外援助政策中也并不受重视。此外,美国没有提出任何有影响的合作倡议。

但是,1999年时,在克林顿的领导下,美国的政策发生了重大转向。不仅正式将应对艾滋病威胁写入国家安全战略,还积极向国际社会“推销”这一理念。在美国的运作下,联合国安理会就艾滋病问题召开专门会议。将一个卫生议题纳入国际安全的议程中,这是联合国成立以来前所未有的事件。而在具体的合作措施上,美国国内以法案的形式提出增加对外,尤其是对非洲诸国的艾滋病专项援助款,并设立专门合作项目。美国不仅积极地将防治艾滋病的内容整合进原有的多边合作中,还开始筹划建立国际艾滋病防控基金,并最终促成了“抗击艾滋病、疟疾与肺结核的全球基金”的成立。此外,它甚至改变了先前强硬的贸易政策,允许相关国家仿制美国公司持有专利的艾滋病药物。小布什总统任职初期,基本延续了前任的政策,并小规模地增加对外合作方面的投入。可以认为,在这一阶段,美国的国际合作政策基本是多边合作,重视与国际社会的协调。

不过,此后不久,小布什政府的政策发生转向。它于2002年开始酝酿、次年年初公布了一项为期5年,预算150亿美元的“总统艾滋病紧急救助计划”(President's Emergency Plan for AIDS Relief,以下简称PEPFAR计划),集中向其选定的15个国家提供援助。这一倡议非常引人注目。第一,它的预算规模之大是先前的合作倡议无法比拟的。连当时的国务卿柯林·鲍威尔(Colin Powell)在听到这一数字时,也“简直要跌下椅子来”。[19]第二,无论是倡议的提出还是实施,美国都表现出自行其是的政策风格。救助计划的提出可以说是美国单方面进行的,之前与相关国际组织并没有进行过沟通。至于选择哪些国家进行援助、分配多少资源、采取什么方式,也都由美国自行决定。与此同时,在多边合作方面,美国与上一阶段相比则明显后退了。国会通过立法,限制美国对全球基金的捐款,设置了数额上限——不得超过全部捐款总额的三分之一。这种以双边合作为主的合作趋向,随着2008年美国国会对PEPFAR计划的重新授权得到了进一步延续,而且,为其投入的预算也由150亿美元进一步猛增到480亿美元。

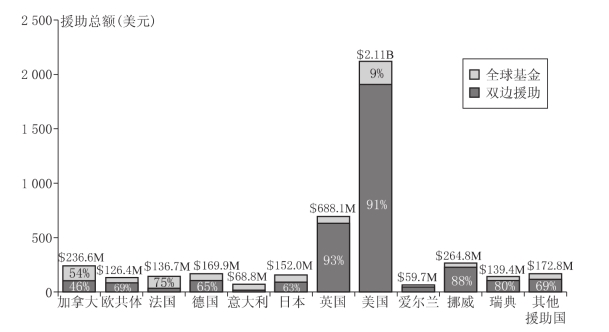

从美国一国政策演变的纵向角度看,它在国际合作上由以多边形式为主转变为以双边形式为主的趋势可以说是十分明显的。而横向地与其他国家的政策相比,美国在此议题上偏好双边合作的倾向同样突出。图1反映了2005年主要发达国家在艾滋病问题上提供援助资金的渠道。可以看到,美国政府用于双边合作的资金比例高于绝大多数发达国家,仅有英国、挪威等少数国家与美国的数字相当。

图1 2005年主要发达国家在艾滋病问题上的资金贡献渠道

(M代表million,百万;B代表billion,十亿)

资料来源:Office of the United States Global AIDS Coordinator,The Power of Partnership:The President's Emergency Plan for AIDS Relief,2008,p.190,http://www.pepfar.gov/press/c21604.htm。

在多边和双边,甚至是单边之间来回摇摆的风格,是美国对外政策中非常突出的特点,也是从专业人士到普通民众都很关心的问题。目前,研究者普遍认为,美国对多边主义的态度是“选择性的”、“好恶交加的”、“美国式的”。[20]一方面,美国在二战后推动建立了一系列多边基础上的国际组织,这也使得多边主义成为当代国际制度的重要特征之一。[21]但是另一方面,美国要求别国遵守多边制度的同时,自身又常常不愿意受其约束。尽管现有研究已经就美国的行为动因给出了一些解释,但这些解释在分析上述案例时都缺乏解释力。因而,本书将尝试分析这一领域内美国对外行动的逻辑,以丰富这方面的研究。

这一课题的研究有着理论与现实的双重意义。

首先,有助于丰富对跨国传染性疾病这一“非传统安全”问题上国家行为逻辑的研究。目前,虽然国内外都已经出现了一批从国际关系视角开展研究的成果,但总体而言探索比较初步,结论比较简单:第一,许多研究者的结论止步于“传染病问题已经成为‘非传统安全威胁’”,使得研究仅限于突出这一问题的重要性,而缺乏对其成为“安全问题”的条件以及相关政治进程的分析。第二,对于安全框架下国家将如何对外行动、如何处理彼此关系也缺乏研究。一些研究者将“安全”仅仅看作动员资源的旗号,[22]而另一些学者则机械地从传统现实主义安全观“推导”出这样的结论:传染病问题被安全化将带来国家以邻为壑、自私自利的行为后果。[23]这些已有的研究要么没有很好地回答国家对外政策的特点是什么,要么与日益兴盛的国际合作的现实显然不符。本书将有助于对已有的观念作出修正与补充。

其次,通过理解国家,尤其是大国在全球艾滋病问题上的行事逻辑,本书也将为如何更有效地激发国际合作、解决这一全球公害问题提供启发。大国承担必要的责任对于遏制全球艾滋病传播而言是一个必要条件,但是,在这一问题上它们比发展中国家具有更强的独立应对能力,因而往往不重视与其他国家的合作。西方大国长期忽视该议题,不愿意切实地增加投入,使得全球艾滋病传播状况日益恶化。就美国的对外政策而言,1999年以来,这种现象有了一定的改善。以此为例,分析大国对外合作政策的特点及其变化的动因,有助于有的放矢地为强化国际合作营造适宜的条件。

最后,对中国而言,从国际关系,尤其是安全研究出发分析跨国传染病问题的需求尤为迫切。中国人口众多,卫生底子薄,传染病暴发风险大、防控难。SARS带来的深刻教训让政府和人民认识到传染病可能带来的巨大危害,不仅包括生命财产的损失,而且可能危及国民经济的正常运转。此外,如果处置不当,可能在国际上招致负面的关注,损害中国的国际形象。尤其值得注意的是,在这一问题上,“安全”这一措辞也已经进入中国的政策语汇中,中国对传染病问题的看法已经突破传统公共卫生问题的范畴。《国务院关于切实加强艾滋病防治工作的通知》就明确指出艾滋病防治关系到“国家安全”。[24]2006年,胡锦涛主席在八国集团同发展中国家领导人对话会议上的书面讲话中称,“加强防控传染病是当今国际社会的当务之急。近年来,非典、禽流感等新发传染病频频发生,艾滋病、结核病、疟疾仍在肆虐,危害各国人民的身体健康和生命安全,影响有关国家的经济社会发展,甚至威胁到地区和全球的安全稳定”。[25]由此可见,加深对这一领域的研究对于中国而言具有重要的现实意义。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。