尚秉和主编《历代社会风俗事物考》叙述了周以前保护山林,禁止滥伐,而战国以后森林被肆意砍伐以致生态严重恶化的情形:

周以前凡山林渊薮,皆为官有,山中林木,许民斩伐,然必以时。至时民入山斩材,而出入有期限,恐其尽物。若非时斩材则曰窃。故材木常足而山不童。终春秋世无买卖木材者,战国以后,此制遂坏,至汉有雇山之刑,似材木伐取已无制限。自是北方之山,先童材木,渐感不足。且水泉因以枯竭,雨旸亦不时。自今日遂受其大病。自大河南北、太行东西,纵横数千里之山冈尽属不毛,殊为可惜,而自周以后三千年来,凡为国家者,无人虑及,其如之何哉?[29]

中国是一个传统农业社会,而农业的发展过程就是人工植被代替天然植被的过程,唐代亦不例外。土地开垦在唐代已经达到相当高的程度,“开元、天宝之中,耕者益力,四海之内,高山绝壑,耒耜亦满,人家粮储,皆及数岁,太仓委积,陈腐不可校量”。[30]唐代积极鼓励垦荒,垦田数量的庞大造就了粮食的大丰收。地处西北的兰州也呈现出桃红柳绿、水稻繁茂的景象,史载长庆二年(822),“地皆秔稻,桃李柳岑蔚,户皆唐人”。[31]傅筑夫指出:“唐代造田运动从平原向山地发展,这实际上是一个毁林、毁草的运动。”[32]郑学檬也认为唐代北方生态环境所受的破坏经长期积累,终于在唐宋时期显露出来,成为南北经济形势逆转的原因之一,[33]所言不无道理。

(一)经济开发与唐代生态环境的破坏

森林具有保持水土、防风固沙、调节气候、维护动物生存等多种环保作用,有助于增强人类对自然灾害的抵御能力,是影响生态环境的核心因素。在资本主义文明发展的早期阶段,恩格斯已经意识到森林与环境的辩证关系,提出两河流域文明在森林砍伐完以后也随之消失的论断。唐代的自然生态环境如何呢?有学者研究唐代森林分布与环境的关系,认为唐代的环境质量,北方不如南方,尤其是黄土高原及黄河流域,环境较差,水旱灾害频发。[34]大面积的森林植被被破坏,多为人为原因对生态环境影响的长期结果。唐人舒元舆《坊州按狱》一诗,揭露了坊州贪官以贪狠之心,像猛虎般攫取民脂民膏的行径,他们滥采、滥捕、滥捞对当地自然生态环境造成很大的破坏:“山秃逾高采,水穷益深捞。龟鱼既绝迹,鹿兔无遗毛。”[35]无数事实证明,自然灾害的频发与自然生态环境的破坏成正比例关系。唐代自然环境破坏的主因,一方面源于滥砍滥伐等行为,一方面也源于唐代大规模垦荒的经济政策。[36]

自然生态环境的破坏一般有一个缓慢发展的过程。关中乃帝都所在,环境破坏较严重,在隋代建造大殿时,已是“大木非随近所有,多从豫章(今江西南昌市)采来。二千人曳一柱,其下施毂,皆以生铁为之”。[37]至唐贞观初年,张玄素就以此劝谏太宗停修洛阳宫乾阳殿,可知唐初关中地区已乏大木。唐中后期京城用于烧炭的木材都已十分缺乏,终南山成为京师伐木作炭之地。永泰二年(766)九月,京城薪炭不足,京兆尹黎干曾奏开一条阔八尺、深一丈的漕渠,自南山谷口入京城,至荐福寺东街。[38]可知,唐代关中地区的森林渐遭破坏,起初是缺乏大木,后来连用作薪炭的林木也要专开漕渠以运进京城了。德宗时,还有卖炭翁“伐薪烧炭南山中”。[39]德宗时,还曾计料造神龙寺,须五十尺长松木,近处无有。后有人言“于同州检得一谷木,可数千条,皆长八十尺”。[40]只不知同州(今陕西大荔县)这一谷木是来自本地,还是从上游冲流而下的。

唐代也有一些地方林木比较茂盛,如岚州、胜州、虢州,还有四川及江淮地区等。开元、天宝中,关中地区已难觅“长五六十尺木”,要到千里之外的岚州、胜州去采办,[41]而之前的高宗永淳年间,岚、胜二州曾出现成千上万的兔群,食苗稼并尽后才转往他处。[42]这说明唐代中期以前,两州的森林植被仍是不少的。武则天时,御史王弘义“会督伐材于虢,笞督过程,人多死,珦按奏,弘义坐免”。[43]虢州属今河南灵宝县,说明唐中期此地出产木材较多。开元初,巴人百余辈自褒中随山伐木,曾发现太白庙前有各大数十围的松树百余株。[44]而阆州城临嘉陵江,江边有不知何处漂来的粗半围、长百余尺的乌阳巨木,“漂泊摇撼于江波者久矣”。[45]宣宗大中九年(855)仍存。会昌元年(841),戎州(今四川宜宾市)“水涨,浮木塞江”。刺史赵士宗召水军接木,约获百余段,后用于修开元寺。[46]开元四年(716),玄宗曾以江淮南诸州老虎杀人,诏“缘官路两边去道各十步,草木常令芟伐,使行人往来得以防备”。[47]说明当时江淮以南草木十分茂盛。

但伴随唐代各地经济开发的逐步进行,森林植被所覆盖的面积呈减少的趋势。北田英人对唐代江南苏、湖、杭、常四州的自然环境与开发进行系列研究,考察当时江南生态环境的具体情况,对江南水乡开发的程度与影响作了探讨。他认为唐代江南水乡的残丘、土墩周边以及沿海沿河的“微高地”,很早以来就通过水利工程进行农业开发,唐代更有相当程度的进步。在河洲水渚及流域内水网区的“低地”,农田垦辟也通过“塘路”的延伸在向纵深徐徐进展。唐代江南山乡的开发,一是以村坞为据点,修筑陂堰以垦辟稻田,二是在村坞背后的山坡斜面上,从事竹木、果实、茶叶等的经营,后者则逐渐成为唐以后江南山乡的一种基本的开发、定居形式。唐代江南的自然环境和开发的状况,在改造自然方面已有很大改变,在水乡已形成稻作等农业生产系统,在山乡常绿阔叶树减少,落叶树、松树大量的栽植,并形成村坞农业生态系统。[48]这说明,伴随着人口的压力、生产技术的进步与统治者的剥削,唐人逐渐以生态环境的破坏为代价来换取自身生存条件的改善。

事实上,唐后期连先前每户必种的桑树也随意砍伐,在市场出售。会昌二年(842)四月敕:“旧课种桑,比有敕命,如能增数,每岁申闻。近知并不遵行,恣加翦伐,列于廛市,卖作薪蒸,自今委所由严切禁断。”[49]而且,随着江淮地区在唐后期的逐步开发,森林遭到任意砍伐,林木被运往市场出卖。刘禹锡曾指出:“濒江之郡,饶(州)为大。……余干(今江西余干县)有亩钟之地,武林(今杭州)有千章之材。其民牟利斗力,狃于轻悍,故用暴虐闻。……乘时诡求,其息倍称。”[50]

同时,唐初实行鼓励生育的政策,至盛唐人口逐渐增多,垦荒力度也逐步加大。开元十六年(728)十一月,玄宗宣布弛陂泽禁。[51]会昌元年(841)正月制:“自今已后,州县每县所征科斛斗,一切依额为定,不得随年检责。数外如有荒闲陂泽山原,百姓有人力,能垦辟耕种,州县不得辄问所收苗子,五年不在税限。五年之外,依例收税。”[52]这些无疑加速了对山林陂泽的破坏。美国学者罗兹·莫菲(Rhoads Murphey)认为:到了唐代,伐林更加速进行;虽然许多地方仍有广大的森林,但是大部分的北方,至少是可到达的丘陵地,已被剥得一干二净。并引用沙富尔(E.H. Shafer)的话讲,中唐时期,山东、山西与陕西所有能接近的松树已砍伐殆尽,晋冀之间的太行山正在迅速变秃。唐代木材已有明显短缺,且有明显的冲蚀、淤积和日益泛滥的问题。[53]史念海指出:秦汉魏晋南北朝时期,黄土高原上的平原基本上已经没有林区可言,隋唐时期森林的破坏已经开始移向更远的山区。[54]到北宋初,陕西路的秦、陇地区,多是少数民族聚居地,森林茂密,成为京师开封的官私木材的主要供应基地,[55]意味着广大内地已没有充足可用的森林资源。为争夺木材,北宋初不惜与戎争利,但也只是几十年便林木耗竭了。[56]宋神宗还曾在诏书中说:“方今天下,独熙(今甘肃临洮)、河(今甘肃临夏)山林久在羌中,养成巨材,最为浩瀚,可以取足即今合用之数。”[57]即北宋境内,当时只有甘肃尚存大面积的森林,而黄土高原相对较为脆弱的生态平衡已遭到严重破坏,加速了水土流失的过程。富有“人与自然和谐”哲学观念的中国,环境竟不断趋恶,罗兹·莫菲将主要原因归结于人口的成长和压力,[58]除这一主要原因外,应该还有人的贪欲、统治者的政策及战争破坏等因素。

(二)从兽(以虎为主)的分布看唐代森林植被状况

森林是良好环境的重要屏蔽,森林学家福禄有“无木之荒,不啻无粟”之语,但砍伐森林的事情却很常见。有学者列举了砍伐森林的原因包括耕地垦辟、金属冶炼、建造用材、薪炭采烧、林产采取、田猎烧山、战争破坏和自然灾变等。[59]龚高法、张丕远等指出:当人为作用的方向表现为开垦农田,或对生物以采集和狩猎方式利用时,人类活动只要达到一定的强度时,就会缩小生物存在的空间。如历史时期中国的野象南迁的17个纬度(北纬40°至北纬23°),通过气候状况的比较,可辨认出其中三分之二是人类活动所致。[60]翁俊雄曾考察过唐代虎、象的行踪,指出:随着唐代人口数量的增多,社会经济的进步以及水陆交通的发展,唐人与虎、象遭遇的机会大大增加,导致了唐代虎、象记载的突然增多,它反映了当时人向大自然进军的规模扩大,江淮等很多人迹罕至的地区得到显著开发。[61]众所周知,虎等大型兽类生存于高山深林、茂草之中,一般只会伤害接近它的人。因此,从虎等猛兽的出没之地,我们可约略得知茂密森林之所在,间接考察出当时生态环境的状况,从其变迁考察自然灾害的发生与生态环境变迁的关系。而且,唐代有关猛兽,特别是虎的资料不少,高祖打猎,还曾“亲格虎”。[62]通过搜寻史籍中虎常出没之地,我们可以粗略考察其时森林植被在各地的分布状况。20世纪90年代,何业恒著《中国珍稀动物历史变迁丛书》,系统考察中国百余种珍稀野生动物在历史时期的分布、迁徙或灭绝状况,并将其变迁与自然环境演变、社会经济的发展及其区域差异联系起来分析,其中,《中国虎与中国熊的历史变迁》即从历史动物地理的角度出发,揭示了虎和熊的各个亚种在生态环境中的演变规律。[63]我们的思路亦得益于此。以下对唐代虎等大型兽的分布状况依地区进行说明。

今陕西:旧商山(今商县东南)路多有鸷兽伤害行旅,有骡群早行,遇“一虎自丛薄中跃出,攫一夫而去”。[64]据《大唐故太中大夫太子左庶子绛郡开国公上柱国裴公(冔)墓志铭并序》,“天宝末,玄宗南巡,虏骑略秦,公隐身商山,与麋鹿为群”。[65]说明至天宝十四载(755)前后,商山有不少麋鹿。又,“凤翔府李将军者,为虎所取”。[66]成王李千里还曾“将一虎子来宫中养”,结果“损一宫人,遂令生饿数日而死”。[67]开元初,好群伐树木作板的巴人百余辈,自褒中(今陕西汉中市)随山伐木,在松树林中,遇虎数头相继而至,“噬巴殆尽,唯五六人获免”。[68]天宝末,京师人多逃散,原梨园一笛师寓居终南山(今秦岭山脉)谷兰若中,夜遇十余虎。[69]永泰中,华州虎暴。[70]这些说明,唐中期关中地区有大片森林,其中多虎,人们时有所见,甚至有人在宫中抱养幼虎。其后,大历四年(769)九月己卯,虎还曾入京师长寿坊元载家庙,被射生将周皓引弩毙之。[71]建中三年(782)九月己亥夜,有“虎入宣阳里,伤人二”。[72]唐末黄巢之乱时,泾阳令伊璠与“血属相失,村服晦行,及蓝关(今商县西北),为猛兽搏而食之”。[73]可见,整个唐代关中地区都有虎等野兽的踪迹,《开元令》云:诸有猛兽之处,听作槛阱、射窝等,得即送官,每一头赏绢四匹。捕杀豹及狼,每一头赏绢一匹。[74]前揭翁俊雄文认为关中多虎是由于陕西境内有华山和终南山两座大山的缘故。而贞元初年,还曾有野鹿三次在京师出现,有两次到了含元殿前,还有一次出现在西市门口,[75]说明当时陕西仍多有林木覆盖。

今四川:高宗时,驸马都尉长孙诠流巂州(今四川西昌),其外甥赵持满善骑射,力搏虎。[76]武周永昌中(689),“涪州(今涪陵县)多虎暴”,[77]武龙界有虎“直入人家,噬杀之”。[78]开元末,渝州(今重庆市)多虎暴。[79]从巴州入蜀的路途中,也有虎出没。[80]利州(今广元县)卖饭人之媳在山园采菜时,为虎所取。[81]唐末蜀路白卫岭,“多虎豹噬人”。[82]大顺、景福后,“蜀路剑(今剑阁县)利之间,白卫岭石筒溪虎暴尤甚,号‘税人场’”,商旅“结伴而行,军人带甲列队而过,亦遭攫搏”。[83]除此,巴(今巴中县)渠(今渠县)之间的大巴路、小巴路,因路途“危峰峻壑,猿径鸟道,路眠野宿,杜绝人烟”,也常有“鸷兽成群,食啖行旅”。路人往往十余辈结伴同行,人人手持丈余长仗,顶端戴钢铁做刃,但还是有人为猛虎所逐。[84]直至宋初太平兴国三年(978),川东果、阆、蓬、集诸州虎为害,“遣殿直张延钧捕之,获百兽。俄而七盘县虎伤人,延钧又杀虎七以为献”。七年(982),又有虎入萧山县民赵驯家,害八口。[85]

今河南:贞观时,豫州(今汝南县)人许某入山采药,为猛兽所噬。[86]天宝中,河南缑氏县东太子陵仙鹤观,常有道士为虎所害。张竭忠摄缑氏令后,“申府,请弓矢大猎,于太子陵东石穴中格杀数虎”。[87]登封“邑有虎孽,民患之”,主簿顾少连“命塞陷阱,独移文岳神,虎不为害”。[88]贞元十四年(798),申州(今信阳市)“多虎暴,白昼噬人”。武将王征牧申州,至则“大修擒虎具,兵仗坑陷,靡不备设”,并悬重赏,得一虎而酬十匹缣。老卒丁岩善为陷阱,请山间至路隅,张设以图之,不数日获一虎。[89]以上说明,唐后期河南常有虎出没,且十分严重,甚至出现了因驱暴赎罪者。天宝时,鲁山(今河南鲁山县)县令元德秀,部人为盗,吏捕之,系狱。会县界有猛兽为暴,盗自陈曰:“愿格杀猛兽以自赎。”德秀许之,愿独自承担擅放官囚之罪,破械出之。“翌日,格猛兽而还。”[90]许州(今许昌市)西三四十里有雌虎暴,损人不一。[91]另外,宪宗时,东畿西南通邓(今邓州市)、虢(今卢氏县),川谷旷深,多麋鹿,人业射猎而不事农,迁徙无常,皆趫悍善斗。[92]显然,唐代河南的森林覆盖面积不少。

今安徽:有人曾于滁州仁义馆遇大虎。[93]玄宗初,宣州秋浦县(今贵池县)多虎,县令李全确“作法遮捕,扫除略尽。迄今人得夜行,百姓实赖其力”。[94]直至元和中,宣州仍有虎,工部员外郎周愿曾云:虽“爱宣州观察使”,但“怕大虫”。[95]当地多虎,有小儿为虎所食,还留下托梦家人引虎捉之的传说。[96]舒州桐城县自开元中徙治山城,地多猛虎、毒虺,元和八年(813)韩震焚薙草木,其害遂除。[97]据说,茅将军“常夜出猎虎”,舒州村落皆立茅将军祠庙,其庙中多“缚虎之象”。[98]建中二年(781),刘赞任歙州刺史[99]时,“野媪将为虎噬,幼女呼号搏虎,俱免”。[100]霍山(今安徽霍县南天柱山)唐前期多虎,撷茶者病之,治机阱,发民迹射,不能止。敬宗时李绅迁滁、寿二州刺史,才尽去之,虎不为暴。[101]

今湖北:开元中,“峡口多虎,往来舟船皆被伤害。自后但有船将下峡之时,即预一人充饲虎,方举船无患。不然,则船中被害者众矣”。[102]“襄(今襄樊市)梁(陕西汉中市)间多鸷兽,州有采捕将,散设槛阱取之,以为职业”。[103]穆宗时,毗陵人廓,在金(今陕西安康市)商(今陕西商州市)均(今湖北均县)房(今湖北房县)四郡之间,曾数年内“剿戮猛虎,不可胜数,生聚顿安”。[104]从上述捕虎及以人饲虎事例,可知当时湖北虎害之严重。

今江西:九江多虎,“浔阳(今九江市)有一猎人常取虎为业”。[105]淮南小将白岑“至九江,为虎所食”。[106]信州(今上饶市)刘老在山溪之间为人看养鹅,共二百余只。每日为虎所取,数月耗三十余头。[107]唐末江西豫章(今南昌市)人钟传勇毅、好射猎,于溪谷遇老虎自林中出,与斗,会人斩折虎腰而得免。[108]另有鄱阳(今潘阳县)人张朝,为猛兽所搏噬,为其家犬所救。[109]

除了上述陕西、四川、河南、安徽、湖北、江西等6省虎兽出没较多外,广东、浙江、江苏、福建、贵州等江淮以南诸州,虎豹猛兽也不少。今广东:唐前期,韶州(今韶关市)山中“旧多虎豹”,慧能住韶州广果寺后,虎豹尽去。[110]天宝中,北客有山行者,多夜惧虎而上树宿。[111]天宝末,岭南判官刘荐山行遇虎。[112]今浙江:越州诸暨县令傅黄中所部,有人饮大醉,夜中山行遇虎,惊落山崖。[113]松阳人入山采薪,会暮为二虎所逐。[114]今江苏:海陵(今泰州市)多虎,行者悉持大棒。[115]开元三年(715),还曾有熊昼入扬州城。[116]今福建:天宝末,漳浦人妇为虎所擒。[117]乾元初,在扆州,日暮“忽有猛虎出自竹间”。[118]今贵州:费州(今贵州思南县)境多虎暴,开元中蛮人“俗皆楼居以避之”。[119]玄宗时江淮南诸州“猛兽滋多”,“诸州大虫杀人,村野百姓颇废生业,行路之人,常遭死失”。[120]而江淮在中国经济重心南移之前,未得到足够开发,环境被人改造的机会相对少,以致后汉有“江淮之有猛兽,犹北土之有鸡豚也”[121]的说法。猛兽为害,虎害人正说明了此地区处于开发过程中。

另外,今晋冀鲁地区也有虎出没。今河北:“北平(今卢龙县)多虎”,龙华军使裴旻善射,尝“一日得虎三十一”。[122]文宗时,宗正卿李大可尝至沧州,州之饶安县有人野行,为虎所逐[123]。开元时西河(属今山西)“属邑多虎,前守设槛阱”,太守陆璪至,“彻之,而虎不为暴”。[124]建中初,青州北海县(今山东潍坊市)北秦始皇望海台之侧别浕泊边,有一虎夜突入取鱼人张鱼舟的草庵中。[125]

由上可见,在唐代,现在的省区划分中有十余省都留下了虎曾出没的记载,当时四川、淮南、山南和岭南地区尤其多虎出没,远非今日虎仅存一隅的状况可比。而青海省还曾有狼闯入军营。[126]开元四年(716),玄宗还以“江淮南诸州大虫杀人”,诏具有捕虎经验的泗州连水县令李全确“驰驿往淮南大虫为害州,指授其教,与州县长官同除其害”。[127]而且,虎化人、人化虎的传说和故事在《太平广记》中多有记载。虽然它们并不真实,但却传达出一个信息:唐代山地森林开发较多,人与虎接触的机会增多,人们对虎心存畏惧。因此,路遇虎、虎吃人、人虎互化才会形诸笔端。白居易诗亦曰;“匼匝巅山万仞余,人家应似甑中居。寅年篱下多逢虎,亥日沙头始卖鱼。”[128]因虎有时为害人类,打虎英雄应运而生。虢王之子定襄公李宏,“身长八尺。曾猎,有虎搏之,踣而卧,虎坐其上。奴走马傍过,虎跳攫奴后鞍,宏起,引弓射之,中臂而死。宏及奴一无所伤”。[129]上述江西人钟传少年时代即传为打虎英雄。

总之,猛兽特别是兽中之王的虎,在唐人生活出行中扮演了比较重要的角色,这说明唐代森林分布比较广泛,特别是在南方开发较晚的山林地带。它反证了除上述提及区域,特别是北方的很多地区,森林的分布在唐代并不多。在现在的省区划分中还有十余省,在文献中并没有虎等大型兽类出现的材料,而且在上述提及的出现虎等大型兽类的十余省,也只是或多或少只有一部分地区提到了虎等兽类的出现。这说明唐代至少一半以上的区域都得到了开发,特别是北方地区。有研究认为:植被的破坏往往是山区过分开发的结果,明清以前森林植被破坏现象主要集中在北方。隋唐五代森林植被变迁较大的地区,主要是太行山中段山区,到北宋中期森林已大半遭到破坏。[130]潘孝伟曾考察蜀中的水旱灾情,指出天然植被的完好保存是蜀中地区水旱灾害稀少的两大原因之一;[131]李文澜亦认为唐代长江中游水患发生频率低于历史上其他任何时期,与当时长江中游具有良好的生态环境和天然的调洪能力有很大关系。[132]这与上面提到的南方长江流域多虎暴是一致的。同时,唐代关中地区森林覆盖虽然不少,然而唐玄宗时关中地区已难觅长五六十尺的巨木,可知隋唐京师长安大型建筑颇多,大块木料难以为继。长安自然灾害较多,不仅是作为京城而其灾害较受重视的缘故,自然环境的逐渐被破坏也是重要原因之一。

(三)唐代自然环境逐步恶化对自然灾害发生的影响

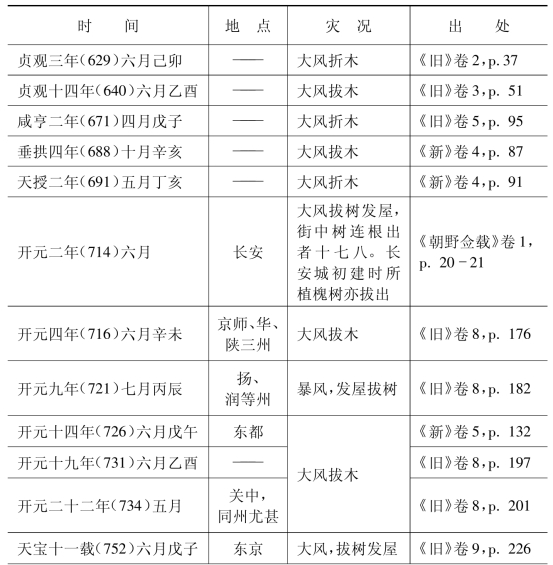

由以上老虎出没的记录,可知自然环境在唐代有一个逐步恶化的过程。随着森林逐步被破坏,久之就会加速或加剧自然灾害的发生。而自然灾害的逐步加剧,反过来也对自然环境产生了不利影响,如大水灾等会破坏自然环境。隋大业时,“少材木”的幽州(今北京)“一夜暴雨,雷霆震山,明旦既晴,乃见山下有大松柏数千株,为水所漂流道次”。原来是西山“崩岸倒木,漂送来此”。[133]此情况虽可能有所夸张,但并非不合情理,而这种暴雨冲大木而下的现象在唐代也不乏见。开元时期,张守珪为瓜州都督,“瓜州地多沙碛,不宜稼穑,每年少雨,以雪水溉田。至是渠堰尽为贼所毁,既地少林木,难为修葺。守珪设祭祈祷,经宿而山水暴至,大漂材木,塞涧而流,直至城下”。[134]张守珪使取充堰,水道复旧。又,开元十年(722)二月四日,伊水泛涨,毁都城南龙门天竺、奉先寺,坏罗郭东南角,平地水深六尺已上,入漕河,水次屋舍树木荡尽。[135]元和十五年(820)九月己酉,大雨,树无风而摧者十五六。[136]许多林木被漂走或摧折,势必形成对自然生态环境的较大破坏。而史载唐代“大风拔木”、“大风折木”的现象也不少(见图表1.1—2),仅元和八年(813)六月丙申的富平大风,就折树1 200株。

图表1.1—2 唐代大风“拔木”、“折木”情况简表

续 表

① 经查该年无此日。

“大风拔木”现象在唐代出现了26年29次,其中夏季出现年次最多,尤其是六月达11年次,其次是五月5年次。这种自然现象屡屡书之史册,说明了唐人对此的重视和当时风灾的严重程度,绝非小范围内几棵树木被大风摧毁而已。像开元二年六月大风拔树发屋,长安街中树连根出者十七八。甚至,长安城初建,隋将作大匠高颎所植殆三百余年的槐树亦拔出。唐末广明元年(880)四月河南一次严重的大风雨雹,《新唐书》记载简单,但在晚唐笔记小说《三水小牍》中有详述,当时河南叶县,云物暴起于西北隅,瞬间浓云四塞,“大风坏屋拔木,雨且雹,雹有如杯桊者。鸟兽尽殪,被于山泽中。至午方霁,观行潦之内,虾蟹甚众”。“洛阳自长夏门之北,夹道古槐十拔去五六矣,门之鸱吻亦失矣。”[137]这次大风雨是由于作者以其为凶兆而记录下来,因是亲临,记载很详细。树木大批被摧毁既是风灾的结果,也表明了当时自然环境遭到了严重破坏。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。