一、季节性流动还是劳动力新移民

长期以来,我们对城市农民工的理解一直是放在“农村剩余劳动力”、“外来人口”、“流动人口”等既有的框架内来进行探讨与解释的,其政策的落脚点和解释的出发点都在“外来”和“流动”上,认为农民进城经商务工只不过是为了追求一时的经济报酬而暂时来到城市,是属于一种季节性的人口流动现象[1]。因此积极为他们办理“暂住证”,并在制度上设置“外来人口管理办公室”等类似机构来统一管理他们。如果说这些农民工在20世纪80年代进城的初期,其特征多半是流动人口或外来人口还可以理解,那么经过了20多年的改革开放,那些已经生活在城市数年甚至10多年的农民工,难道还是城市的“流动人口”?难道他们就没有长期移居城市的愿望与期待?

根据2006年和2009年我们连续两次对在上海打工三年以上的农民工进行的问卷调查显示,这些城市农民工在上海生活和工作的平均年限为5年半,有90.7%的农民工表示“如果政策允许,我愿意长期移居上海”,只有不到10%的农民工表示现在还说不清[2]。国内外对中国农民工问题的近期经验研究也表明[3],越来越多的农民工不再把进城打工仅仅看作是获得相对较高的经济报酬了,而是存在着强烈的向城市移民的倾向,特别是那些来自农村的流动者,除非受到强迫,多数人都表示不打算再回到农村,他们中的很多人现在实际上与家乡仅保持着微弱的联系[4]。这些长期居住在城市的农民工实际上已经完全构成了城市的新移民。例如,肯尼斯·罗伯特通过对上海已婚女性农民工的调查研究,发现他们绝大多数都是潜在的定居者(potential settlers)[5],而不是临时的流动者(temporary floaters)。这些靠纯粹以体力劳动而在城市顽强生存的人们,既不能像那些苦读十年寒窗书、通过大学入学考试和毕业分配来摆脱农民身份,从而实现向城市升迁的“知识移民”,也不能像那些腰缠万贯,通过投资设厂和购买住房,从而实现向城市进军的“财富移民”,他们只有体力,但是他们凭借着自己的双手和坚忍的毅力同样在城市里拥有了固定的住处和稳定的职业。他们与知识移民、财富移民一样都是来自中国最底层的精英,但是,他们却至今还没有享受到“劳动力新移民”的待遇,至今仍然游离于他们生活多年却又无法亲近的城市体制之外。他们为城市做了大量高强度的“三D”工作(dirty,dangerous and demeaning,即脏、险、苦累的工作),但城市仅仅是把他们看作是一群完成工作就会回家的外来人口而已(Roberts,2001)。即使这样,他们还是强忍着诸多的不公正待遇顽强地过着“边缘化(marginalization)”和“污名化(stigmatization)”的生活,难道他们就没有对幸福和安定生活的追求?

对此,我们必须改变以往只停留在“外来人口”、“流动人口”的研究框架和思维习惯,从“移民”的角度来研究城市的农民工。“移民”可以说是当代国际学术界研究的热点问题。据联合国人口司于2002年10月发表的《2002年国际移民报告》估计,全球移民人口总数目前已经达到1.75亿,比1975年增长了一倍多。该报告称,在发达国家,几乎每10人中就有1人是外国移民,而在发展中国家,平均每70人中有1人是移民。我国自三峡工程建设以来,“移民”一词也早已成为各种媒体和公众谈论的热门话题。从词汇上来说,“移民”在现代汉语中是一个相对笼统的概念,它既可以用作动词,即指人们从一个国家或地区到另一个国家或地区的迁移(例如,他移民到了美国),也可以用作名词,即指从一个国家或地区迁移到另一个国家或地区的一群人(例如,他是中国来的移民),还可以用作名词专指人们从一个国家或地区到另一个国家或地区的迁移现象(例如,移民在各国都很普遍)。在英语中,有关“移民(immigration)”的区分较为精确。它不仅有migration (迁移)、migrate(迁往)和migrant(移民)之分[6],而且还有emigration(移出)、immigration(移进)和intermigration(相互迁移),以及emigrant(指迁出的移民)和immigrant(指迁进的移民)之间的区分。这些有关“移民”的不同单词,有时我们在中文中笼统地都称之为“移民”,但不管是移民出境还是移民入境,是国际移民还是国内移民,“移民”都是以重新定居(resettlement)作为最终目标的,这是“移民”区别于人口流动(mobility)或人口迁移(move)现象的主要标准。

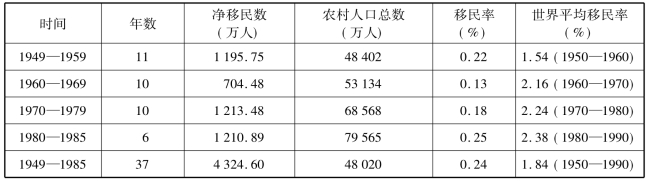

从国内外对移民研究的历史来看,绝大多数的研究把“移民”的对象限定在国际移民上,如欧洲和北美地区对外籍移民的研究,以及中国国内以史学界为主的对华人华侨的研究,其研究对象主要就是那些国际移民,并在移民研究理论上形成了一些富有影响的理论观点[7]。但是,就对一个国家社会经济发展的影响而言,大规模的国内移民与国际移民一样具有重要的影响力。在《辞海》中,其对“移民”的解释是指“迁往国外某一地区永久定居的人”或“较大数量、有组织的人口迁移”[8]。很显然,第二种解释中,并没有排除国内移民的现象(事实上,像我国“三峡移民”这种非自愿性的工程移民就是一种典型的国内移民现象)。当前,我国大量的农民工源源不断地涌向城市,从某种意义上来说,其本质就是一种劳动力新移民(尤其是那些已经居住在城市多年的农民工),因为他们中的许多人都有在城市定居的愿望和追求(尽管不是《辞海》中所说的一种组织化的人口迁移),只是由于严格的户籍管理和城乡分治的格局人为地阻止了他们的自由流动和移民愿望(这也是他们大多缺乏组织化迁移的主要原因)。而且,就中国国内的这种劳动力新移民来说,它与国际移民现象也有许多相似之处,牛津大学的弗兰克·彼克(Frank Pieke)教授通过对欧洲的中国移民和中国国内移民的对比研究,发现中国的国际移民(internationalmigration)与国内移民(internalmigration)在移民关系、劳动就业、社会交往、民族认同,以及与家乡的联系方式等方面存在着大量的相似性,只是中国政府和学者一直在做的国内移民调查研究更多是从人口统计学意义上来进行的,并称之为流动人口(floating population)或剩余劳动力(surplus labors)而已[9]。有学者估计,在1990—1996年间,我国每年大约有5 000—6 000万农村劳动力由农村转移到城市,其中有1 000—1 500万人口(即大约1/5)永久性地移居到了城市[10]。还有一项对在北京、苏州、武汉和深圳四城市企业打工妹的调查,结果发现有三分之一的女性是与自己丈夫一起来打工的,而且打工时间越长的,永久性移民城市的愿望就越强烈[11]。尽管,至今我们还无法准确知道究竟有多少农村劳动力自改革开放以来成了城市真正的新移民[12],但学者们通常的估计是在占农民工总数的1/5到1/4之间[13](见表1-1)。今天,在全球化背景下,当农村剩余劳动力外出已经进入到了一个持久发展阶段以后,我们是否也应该改变一下认识策略,从国内移民的角度来认识农民工的流动现象呢?

表1-1 1988—2010年我国城乡劳动力流动和移民人数[14](单位:万人)

相对于通过毕业分配、工作调动、财富投资等正规渠道而移民到城市的人来说,农民工只是一群劳动力新移民(labor immigrants),或者更准确地说,他们现在充其量只是一群寻求定居的非组织化或非正式的农村劳动力新移民(unofficial rural labor settlers)。但就目前我国大城市中劳动力新移民构成而言,他们不完全是来自农村的劳动力新移民,还有相当一部分是来自其他中小城市的下岗职工,他们与农民工一样,主要靠体力劳动或从事一些低技术的工作。因此,在经验操作层面上,我们这里所讨论的城市“劳动力新移民”主要是指通过非正式渠道来实现自我的劳动力区域转移,并在城市中主要从事以体力劳动为主的简单再生产工作,但已经获得相对稳定工作和固定住所且主观上具有长期定居于所在城市的新群体(当然,他们的主要构成是生活在城市多年的农民工和来自其他城市的无业人员)[15]。目前,从调查结果来看,来自其他城市的劳动力新移民所占有的比例越来越大[16]。虽然由于受政策、制度等结构性条件的限制,目前都市劳动力新移民在数量上与整个流动人口相比还不是很多,但从社会学的角度来看,这群非正式的劳动力新移民却起着对旧有秩序“解构”的先导作用,其不仅有助于打破“户籍”这种长期以来制约中国农民社会流动的制度,而且还能产生积极的社会文化后果,使他们传统的乡村生活方式尽早地纳入现代性的轨道上来,并因此产生强大的辐射效应,从而为整个农民的市民化铺平道路。可以说,正是劳动力新移民城市的这种强烈愿望,使得中国的人口管理体制面临着越来越多的考验。无论怎样,这股大规模的劳动力新移民浪潮将在未来几年里彻底改变中国的社会结构,并由此也可能潜伏和滋生大量的社会问题。

二、社会人口学的分析

移民研究一直是社会学研究的一个重要领域。早在19世纪末社会学家莱文斯坦(E.G.Ravenstein)就开始了对人口迁移问题的研究,并撰写了《移民的规律》一文,首创了对移民及其规律进行“一般性研究”的先河,莱文斯坦也因此而成了移民研究的奠基人。时至今日,社会学在研究规模上依然保持在移民研究领域中的领先地位[17]。

以当今社会学最为发达的美国为例,移民问题可以说一直处在美国社会学研究的核心地位,从早期的国内移民到现在的国际移民研究,美国的许多社会问题都是与移民相关的。我们仅从社会学中久负盛名的芝加哥学派就可以略知一二。芝加哥学派主要对美国的第一、第二代移民展开了深入的调查研究,其不仅在方法上开创了把人种学与人口统计学相结合的主流移民研究法,而且还创造了大量的今天被我们大家所熟悉的社会学概念,比如:同化(assimilation)、居住隔离(residential segregation)、职业专门化(occupational specialization)、边缘性(marginality)、种族关系圈(race relation cycles)等。因此,对社会学家来说,他不需要再为自己学科在移民研究领域中所采用的方法和主题进行合法性辩护,也不需要去寻求其他跨学科的方法才能开展自己对移民的研究。而且,许多社会学家甚至极度反感其他学科也对当代移民现象产生兴趣,因为在他们看来,这些学科正在走社会学已经走过的路,只不过是在用不同的概念和方法研究我们早已熟悉多年的一种社会现象而已[18]。

然而,当经济学家“发现”代际同化和人类学家为避免使用“同化”一词甚至有意扭曲他们的田野故事时,社会学不得不开始反思自己以往的看法和研究了。从早期社会学对移民的理性认识来看,其主要集中体现在两个方面:一是移民的原因与过程;二是移民的定居及其生活重建。直到现在这些研究主题仍然是许多学者移民研究的目标。然而,随着学科间互动频率的增多和交叉问题的不断出现,跨学科和多维方法的运用已成为当代移民研究的一个主要趋势,从近30年来西方学术界对移民问题的研究来看,经济学、政治学、人类学、地理学、人口统计学、社会心理学等多种学科都已经纷纷介入当代移民研究领域,在宏观、中观和微观三个层面对近代以来的大规模移民现象做了深入的理论探讨,从而在理论和方法上都大大拓展了社会学既有的研究框架,也在整体上提升了整个移民研究的层次[19]。

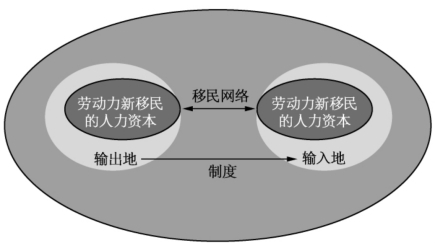

由于移民研究和移民本身的复杂性,在对劳动力新移民的动因这一传统研究主题进行多元分析时,本书着重两个方面的突破:一是就研究对象而言,本书的分析不再是泛谈农民外出就业或人口流动的初始行为,而是主要集中在具有劳动力新移民倾向的群体上面,这一群体不仅在外出就业行为上具有持久性,而且本身将很可能成为未来中国城市新移民的主体。二是就分析的范围与方法而言,我们将打破只从单一的层面来分析农村剩余劳动力外出或农村流动人口的框架,而是以移民的系统理论为指导,从宏观、中观、微观三个层面来进行分析。一是从宏观历史和制度设置的层面入手,来探讨中国劳动力新移民形成的制度原因及其存在的障碍。该视角以制度变迁理论为指导,着重于考察工业化、城市化过程中所产生的城乡比较差异在促进劳动力新移民时受到的制度约束及其变迁的可能路径。二是从中观的社会网络与社会资本层面入手,来探讨哪些社会网络和社会资本在劳动力新移民中可能起着关键性的作用。该视角以社会网络理论为主,着重分析劳动力新移民过程中的社会网络及关系资源,尤其是在城市的网络资源、职业经历、生活体验对劳动力新移民的影响。三是从微观的人力资本层面入手,来探讨哪些人力资本将有助于劳动力新移民的实现。该视角以人力资本理论为基础,着重分析文化教育、年龄性别、经济状况、知识技能、生活方式等对劳动力新移民的影响。

本书分析依据的经验数据主要来源于两次在上海市所做的有关城市农民工的调查,其分析对象为符合我们前面对“劳动力新移民”界定的780名农民工样本(其中包括少数来自其他城市的打工者)[20]。为便于进行对比和整体性把握“流动人口”与“劳动力新移民”的区别,在涉及“流动人口”数据方面,我们同时也采取了第六次人口普查的一些数据。

统计数据表明,改革开放以来外来人口纷纷迁入上海,上海外来人口规模迅速增长(参见表1-2)。第六次全国人口普查数据显示,2010年上海常住人口为2 301.92万人,同2000年第五次全国人口普查相比共增加661.15万人,增长40.3%,高于同期全国人口5.8%的增长水平。根据目前上海人口现状及其自身发展规律分析,上海人口未来发展趋势将呈现外来人口数量逼近户籍人口,其户籍人口自然增长已连续18年为负增长。目前,外省市来沪人口与上海户籍人口比从第五次人口普查时的1∶3升到了2010年的2∶3。从年龄构成来看,在上海市常住人口中,17—43岁年龄段中,每岁组都是外省市来沪人口比上海户籍人口多,即青壮年人口中,户籍人口与外来人口出现了倒挂现象。

表1-2 1955—2010年上海市流入人口与常住人对比[21]

在上海的人口增量中,89.5%来自外省市流入,外省市来沪常住人口占上海常住人口比重由2000年第五次人口普查时的18.6%提高到现在的39%,每5个上海常住人口中就有2个是外省市来沪人员。在外省市来沪人口中,20—34岁青年人有422.03万,随着时间的推移,他们中的很大一部分人将在上海陆续成家立业、扎根上海,成为“新上海人”。笔者的调查也显示,通过对来沪三年以上的780名劳动力新移民的年龄分析,我们发现他们的年龄高峰段在35—40岁之间。这一年龄段的移民占整个移民的比例达到了45.4%。与20世纪80年代初期的老移民相比,他们相对比较年轻,但与新生代的外来人口相比,他们已经是城市的老移民了,因为他们大多是在20世纪90年代初期以后先后来到上海的,已经积累了不少的城市生活经验和工作技能,其中有一部分人已经学会了上海话。

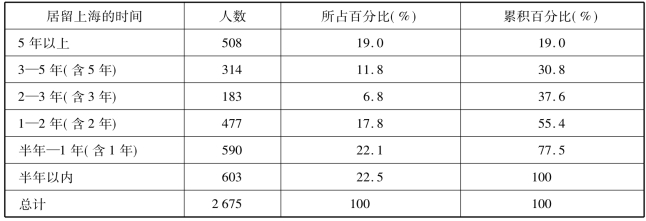

上海市人口情报中心、复旦大学人口所、上海社会科学院人口研究所、浦东新区外来人口办公室等单位合作,曾于2002年进行了一项“上海市外来人口监测体系试点调查”,一共取得的调查有效样本2690份。结果发现,从外来人口居住上海的时间来看,居住在半年以内的人口比重为22.5%,居住在半年到一年之间的比重为22.1%,1年到3年之间的为24.6%,3年到5年的11.7%,居住5年以上的为19%。这个结果和2000年第五次人口普查的结果基本一致,如果以居住半年及以上的作为长期居住人口,常住上海的外来流动人口已占到77.5%,他们平均滞留上海的时间为3年零5个月(见表1-3)。

表1-3 上海市外来人口的居留时间(2002年)

由此看来,2000年以后,流动人口在上海的居留时间不仅已日趋长期化,而且获得稳定工作和收入来源的比例也在不断增加,他们与城市的关系正日益地紧密化。这一变化不能不引起我们的关注,并促使我们重新认识这些被长期称之为“流动人口”的城市新移民。

三、影响中国劳动力新移民的制度设置及其变迁

制度或政策可以说是影响移民的一个核心因素。有数据表明,在30年前,全球大约只有6%的国家政府对移民实行限制政策,而目前这一比例已经上升到40%[22](Hugo,1994)。在早期的移民问题研究上,许多学者认为影响移民的主要动因在于经济因素。比如,新古典经济均衡理论(The neo-classical economic equilibrium theory)和著名的推—拉理论(Push-pull theory)都强调“个人最大效用原则”在移民过程中的作用,认为地区间的收入差距是引发移民浪潮的主要原因,只要两个地区间存在着经济发展上的势差,就一定会引发移民浪潮,直到两地间经济发展水平趋于平衡为止。此后,无论是把家庭而不是个人看成是追求效益最大化的移民主体的新经济移民理论(the new economics ofmigration),还是认为发达国家内部由于存在双重劳动力市场,本地劳工不愿意进入下层劳动力市场,因而需要外来移民补缺的劳动力市场分割理论(segmented labormarket theory),或者是强调经济全球化影响的世界体系理论(world systems theory),几乎都是从经济学立场上来解释移民现象生成的原因。

其实,在当代移民问题上,无论是国际移民还是国内移民,制度、政策、文化等非经济因素的影响已经越来越大,至少已经成为移民动因的一个非常重要的限制性因素。以我国为例,1954年我们在宪法中就取消了自由迁徙的条文,1958年又以“共和国主席令”的形式颁布施行的《中华人民共和国户口登记条例》,正式确立了户口迁移审批制度和凭证落户制度,将全国公民明确区分为农业户口与非农业户口两种不同户籍,并且个体从一出生就被烙上与生俱来的、制度性强加的身份,这意味着农民无法主动选择自我身份。直到20世纪80年代初期的改革开放,我国一直是实行严格的人口迁徙管制制度,除了国家政策允许的移民,劳动力自由迁徙几乎是不可能的,从农村到城市的移民率几乎成了世界上最低的(见表1-4)[23]。在我国特有的户籍制度管制下,农村要移民到城市,其途径基本上只有三条:一是通过联姻,或者被没有小孩的直系亲属收养。二是被城市工厂招聘进城,然后获得城市户口,但这种机会极少。三是考大学或参军。大学毕业后分配到城市,或做了军官以后复员被安置到城市工作。这三条道路不仅狭窄,而且竞争异常激烈,一般的农村居民实际上是很难走通的[24]。

表1-4 1949—1985年间中国与世界的移民率

资料来源:Yaohui Zhao(2000)“Rural to Urban LaborMigration in China:The Pastand the Present”,In L.A.West and Y.Zhao(eds.)Chinese Rural Labor Flows,Institute for East Asian Studies,University of California Berkeley.

20世纪80年代中期后,随着我国乡镇企业的异军突起,农村经济结构发生了重大改变,国家开始提倡农民“离土不离乡,进厂不进城”,并逐步放宽了对农民进城的限制(尤其在小城镇)。进入90年代后,在经历连续三年卖粮难之后,政府开始允许农民“自带口粮”进城经商务农。1992年,标志着限制人口流动的粮票制度在无声无息之中终于取消了,在邓小平南方谈话的强烈引导下,积压多年的劳动力迁移需求终于爆发了,从1992年起初的4 000万人到1996年的7 200万再到2002年的9 400万人,短短的10年间,中国的农村流动人口就已构成世界最大规模的移民浪潮(见表1-4)。尽管他们至今还受到户籍制度的约束,但毕竟在粮油制度、就业制度、居住制度等方面的改革已经向前迈进了一大步。

如果历史地考察改革开放以来我国有关国内移民的制度设置,我们大致可以把1979年以来移民政策的演变划分为四个阶段:第一阶段是1979年至1983年,这一阶段仍然处于政府禁止劳动力自由流动的阶段;第二阶段是1984年至1988年,这一阶段政府开始允许农民自带口粮进城经商务工;第三阶段是1989年至1991年,这一阶段的重要特征就是“劳动力移民(城市农民工)”问题开始引起社会的广泛关注,人们甚至把它称为“盲流”,政府也开始感觉有必要实施干预与控制;第四阶段是1992年至2000年,这一阶段中央政府在某种程度上是鼓励农村劳动力新移民的,但1994年以后,由于城市下岗失业等问题的增多,许多大城市纷纷加强了对外来移民的控制[25]。2001年10月1日起,我国开始以2万多个小城镇为重点推行户籍制度改革试点,但是实施范围主要限于县级市市区、县人民政府驻地镇及其他乡镇所在地,而且必须是在上述范围内有“合法固定住所”和“稳定职业或生活来源”的人员及其共同居住生活的直系亲属,才可根据本人意愿办理城镇常住户口。这标志着制约中国农民向城市移民长达50年之久的户籍制度终于开始松动了。与此同时,石家庄市在全国省会城市中率先宣布全面拆除户籍藩篱,紧接着,许多大中城市纷纷效仿。两年实施下来,好像并没有出现原来想象的那样会导致大量农村人口涌入城市,户籍管理制度的改革就这样平静地在许多地方启动了,或许,这可以看作是中国移民制度设置中的第五个发展阶段吧。

由此看来,制度设置与政策导向对移民的规模和流向非常重要。如果中国在改革开放以后没有制度上的调整,即使城乡之间存在再大的经济落差,即使农民有着再强烈的流动愿望和外出动力,都可能在刚性的制度面前显得软弱无力。因此,制度变迁是中国劳动力新移民产生的一个前提条件,它不仅为移民现象提供了一个宏观的政治背景和社会环境,而且也为移民行为提供了可靠的政策依据和法律保障。正如金斯利·戴维斯(Kingsley Davis)所说:“移民是政策的产物”,任何以经济为主要立论的移民理论,在充满政治考虑和政府干预的移民面前,无不狼狈周章[26]。

然而,制度设置能够为移民提供合法性保障,也同样能够成为限制移民进一步发展的障碍因素。在当前,随着移民浪潮的全球化、多样化和加速化,世界各国都表现出了对移民尤其是国际移民浪潮的强烈担忧,有人甚至把它称之为人类共同危险时代的到了。但这只是针对于国际移民而言的,而对国内移民来说,一般都是采取肯定和引导的态度。移民不仅是公民的权利,也是个人的自由。但长期以来,我国的城乡分治策略很难体现了城乡相互间移民的平等。如果是劳动力从农村移民到城市,他不仅要在迁移上面对各种各样的政策约束和制度限制,而且还要在定居上遭遇严重的不平等待遇(即使自己拥有定居的一切条件)。

今天,以户籍管理为核心的我国城乡分治制度人为地把城乡人口划为彼此分割且很难逾越的两大社会群体,其不仅在空间地域上把农民禁锢于乡土之中,而且在社会基本权益上也存在着明显的不平等待遇。即使是那些移居城市多年,已经有固定的住所和稳定的收入来源的农民,仍然被排斥在城市管理体制之外,享受不到市民应有的福利保障待遇,使其与生活在同一空间,工作在同一单位的城市市民存在着身份与地位的巨大差别,以至于无法融入到城市主流社会之中,这不能不说是制度设置给劳动力新移民所带来的障碍。具体来说,这些障碍主要表现在以下四个方面:第一,在社会身份方面,表现为“农民”与“市民”的差别;第二,在资源配置方面,表现为“农村”与“城市”的差别;第三,在地缘认同方面,表现为“外地人”与“本地人”的差别;第四,在制度设置方面,表现为“体制外”与“体制内”的差别。尤其在制度设置方面,由于没有给农民工融入城市社会的空间与机会,城市社会也就没有把他们当作自己的成员对待,从观念到行为,从制度设置到具体操作,都把劳动力新移民当作外来人口或流动人口看待,总觉得他们不会也不应该长期在城市社会生存下去,从而对它们构成了一系列的社会排斥,在这种集体排他的制度设置中[27],这些城市新移民无疑会强化自己对城市社会的不满情绪,最终导致无论在观念还是行为上都与城市社会存在着严重的分歧,结果使得城乡之间、城市内部之中“二元性”矛盾更为突出。

可以说,改革开放多年来,我国社会经济已经取得了飞速地发展,人们的生活水平和生活质量都有了很大的提高,但是同样为改革开放做出重大贡献的农民工不仅没有平均地享受到改革开放所带来的实惠,反而使自己在许多方面与城镇市民的差距越拉越大。令人欣慰的是,从2000年开始,国家关于农村劳动力新移民的就业政策发生了一些积极的变化。这些变化有两个主要特点:一是突出强调城乡统筹就业;二是积极推进相关方面的配套改革。其目的就是为劳动力新移民在就业、保障、户籍、教育、住房、卫生、小城镇建设等多个方面提供制度性保障[28]。

因此,在劳动力新移民的问题上,城乡工资报酬的差距和经济发展水平的势差其实也只是劳动力新移民的一个前提条件,而只有它同时与制度保障相结合的时候,才可能引发大规模的移民浪潮。尽管我们在国际移民中经常可以看到那些为冲破制度限制而出现各种各样的非法移民,但相对于在制度框架内而进行的合法移民来说,其毕竟还是少数[29]。对于中国的这些劳动力新移民来说,我们不能因为他们现在还没有得到制度性保障就认定他们也是城市的非法移民。而且,总的来看,从1984年国家放开农民进城的限制以来,虽然期间在政策上对农民进城的限制时紧时松,但总体趋势上还是一个逐步放开的过程。国家在制度上已经先后出台了许多针对农民工的保护与服务的政策规定,尽管这些政策由于城乡分割及地区分治的管理体制还没有根除而很难发挥实际保障作用,但毕竟为农村劳动力新移民提供了合法性的制度基础。

四、都市劳动力新移民的社会网络及其运作

社会网络(social networks)是当代社会学研究中的一个热门话题,也是一种新的分析工具。从本质上说,社会网络在社会学上表达的其实是一个“结构”概念,它指的是个体间的社会关系所构成的一种相对稳定的体系[30]。从社会网络的角度看,整个社会其实就是一个由相互交错或平行的网络构成的大系统,在这个大系统中存在着各种各样的网络关系,它不仅向个体施加着各种外在的影响,而且在很大程度上规范和影响着个体的社会行动[31]。所以网络作为一种人际结构,介于个人决策的微观层面与社会制度的宏观层面之间。在当代移民研究中,网络研究也是近几年来异军突起的一个重要分析方法。受当代社会学研究的影响,其对移民的考察和解释多以移民网络为纲,并把它看作是移民的一种重要的社会资本,因为这种资本可以使移民得到更多的好处,如就业机会、较高工资的信息和安全的工作环境[32]。

移民网络是由一系列具有血缘、地缘、情缘等纽带所组成的人际关系网络。这种网络一旦形成,不仅可以更准确、更广泛地传播移民信息,降低移民成本,而且有助于移民自身在移居地重建各种社会关系,拓展社会网络。所以,这里的社会网络其实就是一种重要的资源或资本,是可以被人们所调用的,它们不仅仅能限制人们的行动,而且还能为行动服务,也正是由于移民可以把社会网络当作资本那样使用,才能显示出社会网络的影响和作用,同时也说明了这样的关系网络并不是静态的,而是能在不断使用中增殖和变动的[33]。在我们调查的780名劳动力新移民中,在回答“当初是以何种方式进城打工”这一问题时,有86.3%的人表示是与自己同乡、亲友等结伴而行的。同时,在回答“当初进城后是如何找到第一份工作”这一问题时,发现通过老乡或亲友直接找到第一份工作的最多,占45.1%,通过老乡或亲戚介绍而间接找到第一份工作的占23.2%,两项合计已占68.3%(见表1-5)。可见,在这些劳动力新移民寻找第一份工作过程中,社会网络发挥了巨大的作用。

表1-5 劳动力新移民找到第一份工作的方式

由此看来,社会网络对移民的重要性的确不可估量,甚至从某种程度上说,这种网络关系几乎是移民最重要的原因之一。在访谈中,我们了解到许多人之所以移民到城市,并在城市中生存和扎根下来,就是因为跟他们有关系的人移民在先。在这里,网络不仅在个体移民中扮演着“资本”的角色,成为劳动力新移民的直接动力,而且它还能产生乘法效应和涟漪效应,使得“链锁移民”成为可能。我们的调查显示,每一个劳动力新移民在迁移的前三年内,会平均带出1.5个新移民,但随着移民时间的增加,移民的社会网络也开始逐步由原输出地转入到现在的居住地,“移民连锁效应”开始下降。从调查的结果来看,在一个具有移民传统或者有过移民现象的地区,认识移民越多的人,越具有较大的移民倾向,有过一次移民经历的人,其再度移民的可能性相对更大,并可能带动其亲朋好友移民[34]。

此外,社会网络也是维持劳动力新移民现象长盛不衰的一个重要原因。因为从本质上说社会网络不仅有累积效应,而且作为资本它还可以进一步地进行投资与增值。这或许正是为什么许多劳动力新移民到城市以后,总是想方设法扩大自己新的关系网络,从而使自己与城市社会结合得更为紧密的原因。而且,每一个劳动力新移民在城市社会中拼命扩展新的社会网络,都有可能成为后来者的社会资源,因为从某种意义上讲,这种移民网络的扩展不仅在为自己创造安全的定居条件,也是在为以后的移民者牵线搭桥。所以移民网络发展本身,不仅能够解释移民的最初发生,而且还可以说明它的延绵不绝。同时,根据社会网络的构成及其变动取向,我们还可以预测未来的移民动向。有关估计移民的经验研究也显示,移民雪球不会永远滚下去的,它总会在某个时刻达到饱和点,然后再慢慢减速,移民网络的增长和停滞将成为未来移民研究的一个重要领域[35]。

不管怎样,在劳动力新移民的制度性条件还未完全确立之前,社会网络对移民的重要性不仅体现在它能够及时地补充正式制度的缺位或失效,从而为劳动力新移民开创更多的空间,而且还体现在它能够有效地降低移民的成本和风险,从而为劳动力新移民提供了直接的安全保障和动力源泉。正如李培林教授所说:“在中国市场转型过程中,这种与现代性原则格格不入的传统社会网络,却作为一种非正式制度(Informal Institution),发挥着节约农村—都市劳动力迁移成本和有效配置资源的作用”[36]。市场化的变革和农民职业与生活方式的变化,并没有从根本上改变他们对以血缘、地缘关系为纽带的社会关系网络的依赖,相反,这些社会网络在新的移居地对他们来说,在一定时期内会变得更为重要而强烈。

所以,作为一种分析框架,社会网络分析在劳动力新移民研究中有其突出的优势。它不仅有助于我们走进这一群体的特殊生活之中,充分了解他们的互动关系及其所结成的社会纽带,而且有助于我们进一步认识和把握劳动力新移民的趋势及其在城市社会结构中的“嵌入”和再社会化。从某种意义上说,劳动力新移民本身,以及他们的社会网络乃至社区,都是社会网络及其运动的结果[37]。

五、都市劳动力新移民的人力资本及其效能

现代人力资本理论是20世纪60年代以后才在西方学术界中兴起的一个重要理论思想。所谓人力资本(human capital),就是通过投资形式,由劳动者的知识、技能和体能所综合构成的体现在劳动者身上的资本[38]。被誉为“人力资本之父”的西奥多·舒尔茨(TheodoreW.Schultz)曾经指出,人力资本的取得要靠投资才能获取,这种投资主要有五种形式:正规教育、在职培训、成人教育、保健支出、为就业需要所引起的必须的迁移。其中,正规教育和在职培训是主要的两种投资[39]。

在移民研究中,从微观角度来解释移民动因,最典型的莫过于经济学了。例如,新古典经济学派就认为,移民行动是有理智的主体自我选择的一种结果,其目的在于通过移民到一个新地方来获得更高的劳动报酬,这个报酬至少要超过自己的移民成本。同时,移民也是一种个人的自发自愿行为,移民者通过对所处之境和所期之境的比较以及对成本效益比率的估算,来权衡自己的选择,但总的取向是朝着高回报的地区移民。然而,高回报是要付出高代价的,所以从这个意义上说,移民其实也是一种人力资本的投资行为[40]。

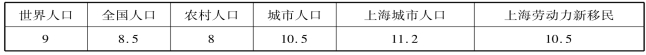

在调查中,我们的确发现了人力资本对劳动力新移民的重要意义。首先,这些劳动力新移民的人力资本状况与仍在农村的劳动力相比要明显高出很多,其主要表现在:年纪轻、文化程度高(相对于现在仍在农村从业的劳动力)、身体状况好、接受培训的比例高。以接受正规教育的年限为例,我们发现,上海劳动力新移民平均受教育的年限为10.5年,远远超过全国人口平均8.5年的水平,已经接近城市居民平均受教育的年限(见表1-6)。而且受教育年限越多的,移民偏好越大,其不仅移民城市的倾向越强烈,而且从他们目前在城市的职业构成和生活状况来看,也要比受教育少的农民工好许多。这说明人力资本状况在他们重建生活体系和再社会化过程中发挥了积极的作用。这种情况的出现与我国目前产业结构的矛盾和劳动力市场的分化有一定关联。一些对劳动力素质要求不高的劳动密集型产业的生产能力已严重过剩,经济结构正处在优化阶段,经济增长方式正在由粗放型向集约型转变,都市劳动力市场对劳动者素质提出了越来越高的要求。因此,拥有人力资本较高的劳动力更易于向城市移民,劳动力的移民行为在对其自身投资以后更易发生。其实,从经济学的角度来看,对于一个潜在的移民者而言,若其移民的收益大于移民的成本即可能产生移民行为,而教育使得收益大于成本的可能性大大增加了。

表1-6 2010年上海劳动力新移民平均受教育年限之比较(单位:年)

备注:此数据统计的是15岁及15岁以上的人口。前四项数据来源为教育部2010年公报。

此外,移民和接受教育一样,本身也是一种人力资本的投资。通过向城市移民,尤其在城市接受职业的再培训能够使劳动者得到更多的知识,可以从情感上解决移民的城市适应问题。每一个移民初到城市之时,由于生活各方面还没有完全稳定下来,常常会对家乡和亲人产生强烈的依恋和思念心理。通过对劳动力的再教育,我们不仅仅可以提高劳动力新移民的智商和人力资本的存量,还可以大大提高他们的情商,完善其心智,锤炼其心理素质。正如著名经济学家阿瑟·刘易斯(Arthur Lewis)所说:“传到家乡来的消息,会说到另一地方的状况,而知识可以消除疑虑,甚至可能激发热情。关于情感问题只谈一点就可以了,即习惯于流动的人愿意移民的程度胜过不流动的人”[41]。因此,对劳动力新移民来说,在进城后自觉接受一些有针对性的职业培训和成人教育是极为必要的。赵延东、王奋宇等人的研究就揭示出了“职业培训”对劳动力新移民经济地位获得的重要意义,并指出其重要性几乎不亚于正规教育的作用,这意味着劳动力新移民的教育等人力资本需要经过培训的方式进行补充和转化,才能更好地发挥作用[42]。

然而,这种补充和转化能否成功却取决于多方面的因素,其中一个很重要的因素就是信息的因素。从移民个体角度来看,一般来说,衡量其移民成功与否的一个很重要的标准就是看他所找到的新工作是否与其人力资本水平和期望相一致。我们调查发现,几乎所有的劳动力新移民在从事现在这个工作之前,都变换过许多次的工作,尤其在进城的前三年,有82.3%的人变换工作两次以上,62.6%的人变换工作达三次以上,只有5.4%的人没有变换过工作(见表1-7),平均每人变换工作达2.6次以上。而且大部分人是工作越换越好(这或许正是他们现在能够定居在城市的一个很重要的条件吧)。而这每一次主动地变换工作都与个人的人力资本相关。因为人力资本越丰富的人,不仅能有效地对劳动力市场的信息进行收集、加工和判断,从而做出更为准确的行动决策,而且,较高人力资本的人抵抗风险的能力也较强,其在城市生存的空间也比一般的农民工高出许多。

表1-7 劳动力新移民后三年内变换工作的次数分布

从某种意义上说,这些劳动力新移民在城市中要生存下来,面临的最大的竞争对手可能就是城市失业、下岗工人。与城市居民相比,这些劳动力新移民在受教育程度和职业技能水平方面还有些偏低,这在很大程度上会制约他们的求职,进而影响到他们的生活质量。据中国社会科学院2007年发布的《农村经济绿皮书》显示,在众多影响农民工生活质量的因素中,受教育程度成为最显著因素[43]。不仅如此,这些新移民在社会网络和社会资本方面也处于明显的弱势(更不用说在制度上的不平等了),但他们也有优势,他们大多相对年轻、体能也较好,更重要的是他们具有一般城市居民所没有的吃苦耐劳的精神,这一切实际上也构成了他们所特有的人力资本特征。而且,就受教育程度而言,他们已越来越接近城镇居民的水平了。我们的调查显示,在上海劳动力新移民中,文化程度在高中及高中以上的比例已超过三分之一,已远远超过全国农村常住人口的文化程度。这一调查结果不仅显示了这些劳动力新移民的确是农村的精英人才,而且在接受正规教育这一衡量人力资本最为重要的方面已经逐步具有与城镇居民相比的条件了,如果再加上他们特有的吃苦耐劳拼搏精神,其在城市劳动力就业市场中无疑是一个强有力的竞争群体。

六、都市劳动力新移民的社会融入与行为选择

从我们的上述分析中,我们可以看出,制度、网络和人力资本是分别从宏观、中观和微观三个层面来构成劳动力新移民的行动系统的。而且,劳动力新移民就是在上述三个层面的主要力量相互交织下实现的,也就是说,是在城乡比较差异、制度条件和农民个体所拥有的人力资本、关系网络的综合作用下予以实现的。

如果我们把劳动力新移民现象看作是一个社会系统,那么,制度、网络和人力资本就是构成这个社会系统的三个基本要件,他们可以分别从政治学、社会学和经济学的角度来解释劳动力新移民现象的发生。很显然,任何单一的视角都是很难解释为什么会产生这种劳动力新移民现象的,我们只有把这三种视角整合成一个整体才有可能获得满意解。因为劳动力新移民的产生本身就构成了一个复杂的“移民系统”,它需要我们从各种视角出发,运用系统研究的方法时加以认识。

在移民研究中,自阿金·马博贡耶(Akin Mabogunje)对非洲城乡移民展开别开生面的研究以来,“系统研究”便作为综合有效的理论框架被大家一再运用。所谓移民系统乃是指一种空间构成,它包含了移民输入地与输出地之间相对稳定的联系,而这种联系是在一个相对固定的制度框架内,依靠各种社会网络而维系的,移民就是在这个制度框架和关系网络中,凭着自身的人力资本而不断地流动与互动,以此来共同构成一个相对开放和流动的移民系统。所以,移民系统实际上是一个动态的系统,尽管它受制于许多因素的影响,一旦这个系统形成,就会产生源源不断的动力。中国国内的劳动力新移民就是这样一个动态的移民系统(见图1-1)。

图1-1 移民系统图

在这个移民系统里,它实际上同时存在着宏观、中观和微观结构三重结构。首先,宏观结构指的是国家相关制度、政策、法规,以及城乡经济状况、社会发展关系,它几乎对劳动力新移民的产生与发展具有生杀予夺的权力。1979年以前的20年间,我国为什么没有出现现在这种农村劳动力大量外出的现象,其中一个重要原因就是制度的约束与限制。如果没有制度上的任何松动,即使城乡之间存在着巨大的经济落差,也会被安全地限制在一个封闭的系统环境中。而现在,尽管我们在制度上仍然对劳动力新移民实施严格的管制制度,而且至今也没有把劳动力新移民纳入国家应用的法律框架内来解决和认可,但至少在制度上,我们还是存在着许多容许劳动力流动的政策,不管这些政策是主动制定的还是被动做出的,也不管这些政策在各地的实际操作中有多大的差别,但至少在整个“移民系统”内还是存在着这种“移民”通道,这种通道如果没有制度的默认或某种程度上的认可,这些劳动力新移民是不可能在城市中安全地定居下来的。

其次,从中观层面的社会网络来看,作为对正式制度的一种补充,移民网络发挥着巨大的作用。它不仅直接导致了“移民链”的形成,更重要的是它为劳动力新移民提供了一种安全、稳妥和低成本的流动方式。当国家层面上的正式制度不能很好地在移民系统中发挥推动作用时,作为民间运动的社会网络会积极地替代各种正式关系,以非正式群体特有的方式来推动劳动力新移民的形成。这就是为什么即使我们国家不鼓励劳动力新移民,也会形成源源不断的移民浪潮的原因。因为在这里能够充分发挥作用的首先不是国家的正式制度,而是民间的社会网络,它不仅在很大程度上引导了劳动力新移民的流向和路径,而且也为劳动力新移民的进一步定居创造了条件。只是在没有制度性条件的支撑下,这种社会网络可能会偏离社会正常的发展轨道,从而引发更大的社会问题。因为来自民间的社会网络大多是依靠血缘、地缘关系自然形成的,它天生就具有一种“集体无意识”的特征。

再次,从微观层面的人力资本来看,之所以在同等的制度和网络环境下,移民的最终结果会表现出巨大的差异和分化,其中一个很重要的原因就是其人力资本的不同。为什么同样从一个村庄里出来的农民,有些人经过一段时间的拼搏后就能获得相对较好的工作和生活条件,并最终实现了定居城市的愿望,而有些人却始终处于初来城市时的不稳定状况。这其中当然有许多原因,包括家庭的影响、乡土观念的认同等,但我们认为其中一个主要原因还是人力资本及其所发挥的效益不同。从那些已实现定居城市目的的劳动力新移民的调查中,我们就可以发现这些人的人力资本比一般农村劳动力要高出很多。所以,即使制度性条件放宽以后,也不会带来同样的移民后果。因为作为微观个体的移民,他们对制度和社会网络的利用情况是不一样的,有意图行为未必会产生预料性的后果,相反会出现许多未预期后果。

既然劳动力新移民的动因要同时受制于制度、网络和人力资本的影响,那么,在一个相对固定的“移民系统”中,作为行动者的劳动力新移民,他是如何做出最后的行为选择的呢?在这里,我们可以运用“社会学的理性选择”理论来进行进一步的分析。与经济学理性选择理论不同的是,社会学的理性选择更关注的是众多个人的理性选择后果,而不是某一个人的理性或非理性选择结果[44]。而且,在社会学中,理性行为就是为了达到一定目的而通过社会交往或交换所表现出来的社会性行为,这种行为需要理性地考虑对其目的有影响的各种因素。因为它对“理性选择”的基本理解就是认为人的理性是“有界的”,在一个相对固定的“移民系统”中,由于条件和信息的有限性,人们的理性选择实际上无法达到“最优点”,而只能“逼近”到最优点,即只能取“满意解”。因此,在具体理性选择的过程中,满意准则和合理化便成为这种“理性选择”行动者的行动基础。

如果我们把支撑移民系统运行的宏观和中观层面的社会制度和社会网络理解为一种系统资源与规则的有机组成部分,那么作为行动个体的移民者在这些结构性的制度和网络面前绝不是无能为力的,相反,他们总是有目的地首先为自身的生存其次为自身的发展而理性地行动着。但同时,这种理性选择行为又受制于一定的结构和规则。因此,无论他们的行动具有多么明确的目的性,也总是会受制于许多因素的约束,并在行动过程中不断地反思和调整自身的行动目标,而且这种行动所带来的后果往往是行动者本身所难以预期的(但结果却会对其后续的选择行动产生影响)。因此,农村劳动力新移民行为的最终实现,在宏观层面上实际反映了整个社会的结构变迁,在中观层面上反映了农村劳动力社会流动的状况,在微观层面上则意味着农民人力资本增加和行为选择能力的提高。而且,在社会制度和社会网络相对固定的情况下,劳动力自身的行为选择是其移民的关键,因为宏观上的制度约束再大,其最终发生效力还得是个体借助于社会网络,通过理性的行为选择来实现,而这又取决于劳动力的人力资本及其运用情况。

近些年来,社会学中开始流行的新制度主义(new institutionalism in sociology)分析,也能为我们解释移民过程提供有益的启示。新制度主义强调各种社会制度对于社会行动者活动的制约,但同时也将行动者看作是积极的行动主体,他们的活动也在时时刻刻改变其行为的制度环境[45]。所以,移民系统实际上是由制度、网络和资本三个层面的要素相互作用、相互影响而构成的一个动态系统。从发展阶段来分析,这些劳动力新移民从发生、定居到生存、发展,一般经过了四个阶段。

第一阶段是通过各种途径流向移入地而成为新移民(即外出打工),这时的特点一般是向家乡汇款和预期在工期结束后返回原住地。

第二阶段是一部分移民留了下来,并基于血缘或地缘关系,发展出对其在新环境生存有帮助作用的社会网络。

第三阶段是家庭团聚,长期定居意识的产生,对移入地的向往和与自身相同的族群和社区的形成、发展,使得移民日益倾向于在移入地永久定居下来。

第四阶段是移民的生存与争取公民权与其他社会权利、法律地位的阶段。此时,移民输入地政府扮演了主要的角色,移民是最终取得平等的公民地位还是遭到排斥,都与国家制度、地方政策以及该地经济、社会和文化状况有着密切的关系[46]。

从我们已有调查的劳动力新移民来看,目前我国劳动力新移民基本上是处于第四个发展阶段。前面三个阶段相对劳动力新移民的个体来说容易把握,因为它更多地体现了移民自我的行为选择,而最后一个阶段却更多地受制于社会制度等结构性的约束,显然,要改变制度并争取与城市居民同等的社会权益不是他们自身所能控制的。但不管争取平等权益的斗争结果怎样,劳动力新移民的存在都改变了城市原有的社会结构状况,其不仅是自身生存发展的积极动因,也是城市社会结构变迁的主要力量。

七、结论性评论:劳动力新移民与都市社会结构的变迁

根据吉登斯“结构化理论”(structuration theory)的主要观点,社会结构都是双重性的,个体行动与社会结构之间是相互作用而不是单向作用的。这种结构化既是以往社会结构运行的结果,又是个体社会行动的结果。同样,中国都市劳动力新移民的出现既是传统“农村—城市”、“农民—市民”二元社会结构相互作用的结果,也是都市社会结构变迁和分化的一种结果。

首先,从整个社会的群体结构来看,都市劳动力新移民群体的出现可以看作是中国社会的“第三元”社会群体。劳动力新移民群体的出现使得以前城乡二元社会结构分离的两大板块中,产生出一块介于两者之间的规模越来越大的新中间层:在城市和农村之间产生了小城镇,在工业和农业之间产生了乡镇企业,在工人和农民之间产生了农民工阶层,开始出现不断交流与融合的城乡社会结构[47]。由于这些劳动力新移民群体仍然受户籍制度、就业制度等一系列限制,虽然离开了土地在都市工作和生活,却又不能完全进入城市。他们成为一个与农民和市民均不同质的新群体,既非传统意义上的城镇居民,亦非传统意义上的农村居民,从而构成了当代中国社会结构中的第三元[48]。第三元群体的本质在于它与农村居民相比是一个占有一定城市资源的群体,它与城市居民相比又是一个仅占有十分有限城市资源的群体,是被排斥在正式的城市居民之外的非正式城市外来群体。这个新产生的群体目前还不是一个统一的阶级,而是一个新的身份群体,他们处于城乡两种管理体系的夹缝之间,规模和数量巨大,存在时间较长,对都市社会经济发展产生的影响持久,已构成一个相对独立的社会结构单元与社会管理单位,从而成为已有社会二元结构之外的第三元了[49]。对于这样的社会结构,李强教授认为,从制度化方面来看,第三元结构既有稳定的一方面,也有不稳定的一方面。从稳定的一方面来看,农民进城已经具有了合法性,相当一部分农民已经在城市建立了稳定的社会关系,有了稳定的居住地。从不稳定的一方面来看,第三元结构还是一种行动中的结构,农民所建立的社会关系很多是非制度化的。农民还处于向其他阶层过渡的过程之中。迄今为止,城市中的农民工还处于一种边缘的位置,他们是城市中的“边缘人”。这种边缘位置决定了他们属于城市里的一个特殊的亚文化群体,从农村带来的区域文化,也包含了一些违规的亚文化,这些亚文化以及由于“社会惯性”带来的一些与城市相冲突的行为模式,与城市的发展是不协调、不适应的[50]。

其次,从都市自身的社会结构状况来看,都市劳动力新移民群体的出现在逐步改变既有的都市社会结构状况的同时,也使得当代中国都市社会结构走向了新的分化,从而形成了都市新的“二元”结构。大量劳动力新移民生活在城市,需要城市体系予以接纳,但城市的吸纳能力却十分有限。一则人口增长过快,城市新增劳动力自身难以消化;二则由于长期在高度集权的计划经济体制下,国家对城市采取包下来的政策,城市对农村人口向城市流动会产生一种天然的排斥力。也就是说,尽管劳动力新移民是二元经济结构转化的共同特点、市场经济发展的一般趋势,但中国市场经济与传统计划经济体制并存的局面却无法为这一发展铺平道路[51]。其结果就是在都市社会中也形成二元化的社会结构:原来完全的城市人口被分成有城市户口的和无城市户口的两大常住居民,即城市居民和劳动力新移民。这两个群体不同于一般的农民工群体和都市中的流动人口,他们是长期且稳定地生活在都市体系之中的。然而,他们之间却缺乏平等竞争的基础,与都市原有的居民相比,劳动力新移民明显处于劣势境地。无论是在职业保障还是生活方式与社会经济地位上,两者都存在着较大的差别。这些劳动力新移民生活在都市的底层,干着城市中脏、累、苦和危险的工作,他们从社会分工的底层支持着都市社会经济的迅速发展,保证都市生活的正常运转,为都市发展做出了巨大的贡献。从他们阶级属性的本质来看,劳动力新移民实际上已经成为都市工人阶级的一部分。2004年,中共中央、国务院在《关于促进农民增加收入若干政策的意见》中,曾首次对农民工的政治地位做出过新的界定,即认为“进城就业的农民工已经成为产业工人的重要组成部分”。我们不应该把劳动力新移民群体看作是一个城市“边缘”和“补偿性”的流动性群体,而本身就成了都市社会结构的一部分。因此,在都市社会中,已产生了一个特点鲜明且不断强化的新的二元化的社会结构。从经济地位上来看,这些劳动力新移民的劳动技能其实并不比城市普通工人差,如果能享受城市普通工人的工资和福利待遇,他们完全有能力在都市生活的更好。从社会地位上来看,这些劳动力新移民整体上处于都市社会的最底层,其社会地位甚至还不如在自己的家乡:他们居住在城市边缘,环境恶劣,在社会生活中备受城市居民的歧视,有时还被认为是城市社会治安、卫生及交通状况恶化的制造者,因而他们与当地居民形成了明显的界限。

因此,在当代中国,都市劳动力新移民群体的崛起,无论就社会结构还是自身发展而言,其意义都是非常重大的。他们不仅推动了中国社会结构的整体性变迁,改变了长期分立的二元结构状况,而且也在为实现自身平等的市民权而不断奋斗着,这种奋斗也预示着未来新的社会结构的变化。可以说,劳动力新移民不仅在地域上能够实现由农村向城市、由欠发达地区向较发达地区的空间转移,在职业上实现由农业向工商服务等非农产业的转化,而且在阶层上也能够实现由低收入的农业劳动者阶层向比其高的职业收入阶层转变,在角色类型上实现由传统农民向现代市民的转型。因此,中国都市劳动力新移民的演化过程实际上是农民空间转移、职业转换、阶层转变和角色转型的多重变化过程,也是一种都市社会结构重组与农民工在都市社会的再结构化的过程,其不仅是中国城乡协调发展的一个必然趋势,而且也是中国新世纪深入改革不可逾越的一个发展阶段。我们有充分理由认为,今天的中国社会结构,无论是从整体而言还是就都市社会结构自身发展而言,其结构性变化还远没有终止,一切都在进行之中,都市社会结构的定型还需要比较漫长的时间,因为这与整个中国社会经济的发展状况是相一致的。

【注释】

[1]李培林:“流动民工的社会网络和社会地位”,《社会学研究》1996年第4期;蔡昉:《中国流动人口问题》,河南人民出版社2000年版;王春光:“新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系”,《社会学研究》2001年第3期。

[2]第一次共发放问卷1200份,回收有效问卷1 100份,第二次共发放问卷1 000份,回收有效问卷860份。这两次调查共涉及来上海打工3年以上的外来农民工860人,其中至少近一年内没有变换工作和住所,并表示“如果政策允许,我愿意长期移居上海”的农民工有780人。

[3]李路路:“移民新趋势需予关注”,《经济参考报》2002年4月17日。Roberts,K.D.(2002)Female Labor Migrants to Shanghai:Temporary“Floaters”or Potential Settlers?International Migration Review 36:2.

[4]李路路教授等人在2002年做的调查显示,大约有50%的农村“流动人口”明确表示想定居在目前的居住地。只有不到10%的人愿意返回农村的家乡。

[5]Roberts,K.D.(2002)Female Labor Migrants to Shanghai:Temporary“Floaters”or Potential Settlers? International Migration Review 36:2.

[6]在英语中,“migration(名词)”即可以看作是人们从一个国家或地区迁移到另一个国家或地区的一种运动(movement),也可以看作是从一个国家或地区迁移到另一个国家或地区的一群人(agroupofpeople);“migrant(名词)”则是专指从一个国家或地区迁移到另一个国家或地区的人(traveler),migrate(动词)主要是指人们从一个国家或地区到另一个国家或地区的迁移(move)。

[7]比较有代表性的有以拉里·萨斯塔(Larry Sjaastad)为代表的新古典主义经济学理论(Neoclassical economics)、以奥迪·斯塔克(Oded Stark)为代表的新经济移民理论(the new economics ofmigration)、以迈克尔·皮奥雷(Michael Piore)为代表的劳动力市场分割理论(segmented labor market theory)、萨丝凯·萨森(Saskia Sassen)等为代表的世界体系理论(world systems theory)。这些理论都从某个方面对国际移民现象生成的原因做出了较为合理的解释。

[8]《辞海》,上海辞书出版社1999年版,第4971页。

[9]Pieke,F.(1996)European Chinese and Chinese Domestic Migrants:Common Themes in International and Internal Migration,http://www.iisa.nl/iiasn6/esf/migrant.html

[10]Wu,H.,and Zhou,L.(1996)“Rural-tourbanmigrationinChina”,Asian-PacificEconomicLiterature,10(11)

[11]Knight,John,Lina Song,and Huaibin Jia(1999)“Chinese RuralMigrants in Urban Enterprises:Three Perspectives,”The Journal of Development Studies35,no.3:SpecialIssue The Worker's State Meets the Market:Laborin China's Transition,edited by Sarah Cook and Margaret Maurer-Fazio,73-104.

[12]说他们是劳动力新移民,是相对于20世纪80年代以前从农村移民到城市的老移民而言的。与那些老移民相比,他们最大的区别是他们完全可以根据自己的情况来决定自己什么时候迁移到什么地方,政府不再禁止他们流动了,但同时,他们仍然受制于户籍制度的约束,即使他们已经在城市工作和生活多年,仍然无法获得像老移民那样一旦移民成功就会得到合法的制度认可。所以与80年代前的老移民相比,他们拥有了许多自由,但却无法真正获得城市移民的身份认同。

[13]Roberts,K.D.(2001)The Determinants of Job Choice by Rural Labor Migrantsin Shanghai,China Economic Review,12:1.;Yaohui Zhao(2000)“Rural to Urban Labor Migration in China:The Pastand the Present”,In L.A.Westand Y.Zhao(eds.)Chinese Rural Labor Flows,Institute for East Asian Studies,University of California Berkeley.

[14]此表是作者本人根据《中国统计年鉴》和国家有关部委的大型调查,并综合国内外有关专家的研究成果估算出来的。在这里,农村劳动力流动人数仅指劳动力本人的流动,不包括他们的家属。移民人数主要是指已经在城市获得稳定的工作和住所,并准备长期移居在城市的原农村人口,无论其是否拥有城市户口。

[15]在调查操作层面上,我们把这个群体的调查对象界定为“在一个城市连续工作三年以上,至少近一年内没有变换工作和住所,且主观上表示自己愿意永久性定居于所在城市的,并在城市从事以体力劳动为主的非技术或低技术工作的外来人口”。其主要特征有:一是靠纯粹体力劳动为生或从事非(低)技术工作(这使得他们区别于其他知识移民、财富移民或外来的白领阶层);二是具有相对固定的住所和收入(这使得他们区别于其他的无业游民、无家可归者);三是有定居城市的倾向和行为,往往是举家迁移(这使得他们区别于其他的流动人口、暂居人口);四是相对一般的流动人口而言,他们对所住居的城市认同感相对较强,能主动融入到城市社会中去(这使得他们区别于其他的外来人口)。五是目前还没有得到城市社会的正式认可,户口不在居住城市且多半还在非正规部门就业的非正规移民(这使得他们区别于其他毕业分配、工作调动的正规移民)。由于篇幅有限,本文对此不再展开详细讨论。

[16]根据李路路教授的调查,北京有1/3以上的被调查流动人口来自于另一个城市;1998年流入的流动人口中,40%以上来自于另外的城市地区。在珠海亦发现类似的趋势。

[17]据美国社会科学研究委员会(the Social Science Research Council)1998年做的一项对移民学者的全国性调查(the National Survey of immigration Scholars),结果发现,在753个有效调查样本中,研究移民的学者最高学位是社会学的有246人,占移民研究学者的32.7%,名列所有学科之首。名列第二和第三的学科是历史学和人类学,他们分别占移民研究学者的27.5%和12.4%(Ruben G.Rumbaut,1999)。当然,在美国,许多研究移民的学者本身就是移民。据美国社会学会20世纪90年代中期发表的一份通讯称,1989—1990年间,美国一共颁发了449个社会学博士学位,其中将近有三分之一(31%)接受学位的人不是在美国接受大学教育的,他们都是来自其他国家的移民(Rumbaut,1994,1995;Stevenson,1993)。1998年,美国社会学会还在历史上第一次选举了一位拉丁美洲裔(古巴出生)的杰出学者波特斯(AlejandroPortes)作为主席。

[18]Waters,M.C.(1999)Sociology and the Study of Immigration,American Behavioral Scientist,Vol.42 No.9,June/July.

[19]今天,移民研究中不同学科和理论的融合已经形成了社会科学研究中的一种新的分支领域(subfield)。当然,这些不同的学科所采用的理论和方法以及研究的侧重点都有所不同。比如,社会学仍然保持着对“同化”、“居住隔离”、“边缘性”、“种族关系圈”等问题的关注,并对异域文化开始愈来愈感兴趣了;而人类学强调移民与其家乡社会的联系;政治学则对移民的政策、公民权、国家政治参与等问题感兴趣;历史学则通过对移民历史的回顾来寻找移民文化传播到居住国的过程与渠道(Ruben G Rumbaut,NancyFoner and Steven JGold,1999)。

[20]就这些移民的劳动力构成来说,大致可以划分为三类:一是完全靠出卖体力为生的,如搬运工、建筑工等;二是主要靠简单技术来维持生存的,如修理工、缝衣工、车工等;三是既无技术有无需很多体力的,如餐饮及家政服务业等。不过怎样,这些劳动力新移民基本上构成了今天城市社会的底层。

[21]资料来源:1955—1981年仅为上海市区的数据,来源于上海公安局户政处编《1949—1984年上海市人口资料汇编》;1984—2000年常住人口数据来源于《上海统计年鉴》,流动人口数据来源于《90年代上海流动人口》(华东师范大学出版社1995年版);1997年数据来源于《上海流动人口的现状与展望》(华东师范大学出版社1998年版);2000年流动人口数据来源于上海市第五次人口普查公报;2007年的数据来自于上海市人口和计划生育委员会的统计;2010年的数据来自于第六次全国人口普查数据。

[22]Hugo,G.(1994)Migration and the Family,Occasional Paper Series for the International Year of the Family,12.

[23]这里的移民率是指每年从农村移民到城市的人数占整个农村人口的比例。从表1-4中,我们可以看到,我国1949年至1985年间的移民率远远低于世界平均移民率。虽然,1980年至1985年间,我国移民率有较大提高,但主要是发生在一些小城镇,这是20世纪80年代初,政府放松对小城镇人口管制政策的一种结果。可见,哪怕是制度上的丝毫调整,都会导致移民率的快速变化。

[24]Yaohui Zhao(2000)“Rural to Urban Labor Migration in China:The Past and the Present”,In L.A.West and Y.Zhao(eds.)Chinese Rural Labor Flows,Institute for East Asian Studies,University of California Berkeley.

[25]据农村问题研究专家温铁军透露,1993年时,公安部曾经起草过户籍制度改革的文件,准备按照职业和居住地来建立户籍管理制度。但1994—1995年,我国宏观经济环境发生变化,通货膨胀高涨,导致政府不得不在1995—1997年间再次采用传统的手段进行宏观“治理整顿”。再加上在征求意见时,各部委和地方政府大都反对现在就实施户籍制度改革,使得本来已经起草好的户籍改革文件被搁置了(温铁军,2002)。

[26]华金·阿朗戈:“移民研究的评析”,《国际社会科学杂志》(中文版)2001年第8期。

[27]“集体排他”是美国社会学家帕金(Frank Parkin)提出的一个概念。帕金认为,由于社会资源的有限性和竞争无限性存在,任何社会都会建立起一整套程序或规范体系,使得社会上某些人在享有社会资源和发展机会的同时却无情地排斥了其他人,这种现象就叫做社会排斥(social exclusion)。社会排斥两种方式:一种是“集体排他”,如以种族、民族、宗教为区分标准,而将某些社会群体整体性地排斥在资源的享有之外;另一种是“个体排他”,如通过考试、竞争上岗来选拔人才。“集体排它”实际上体现了社会制度的不合理性,因此,现代社会的基本趋势应该是从“集体排他”转向“个体排他”。

[28]2003年1月国务院办公厅颁发了题为“国务院办公厅关于做好农民进城务工就业管理和服务工作的通知”的一号文件,从农民工的进城限制、就业限制、拖欠工资、生产生活条件、培训、子女入学、管理与服务等方面作了比较详细的、积极的规定。而在2003年6月,国务院颁布了新的《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法》,对于流入城市生活又无着落的人员,从以前收容遣送改变为保护救助,客观上成了有利于农民工的保护政策。

[29]非法移民是指通过非正常途径进行居住点的迁移,以谋求改变地域身份的移民行为或活动,由于其不被接受国或地区承认、许可,故被称为非法。据国际移民组织报告,现在全球的非法移民人数在1 900万—3 800万之间,约占移民总数的1/9—1/5之间。

[30]这里所说的个体只是网络关系构成中的一个联结点而已,它既可以是指个人、组织,也可以是指社区乃至整个民族国家。个体间的关系既可以是人际关系,也可以是指各种交流渠道、商业往来或贸易关系。本文对劳动力新移民的网络分析主要是从相对微观的层面来进行的。相当于纯粹的移民个体和宏观的社会制度而言,它更多的是属于一种中观层面的分析。

[31]阮丹青、周路、布劳、魏昂德:“天津城市居民社会网初析”,《中国社会科学》1990年第2期。

[32]其实,关于移民网络的思想由来已久,最早可以追溯到威廉·托玛斯和弗洛里安·兹纳列亚基那里。它指的是移民或跨国移民同亲友同胞之间的种种联系,如通风报信、助人钱财、代谋差事、提供住宿等等,其作用是降低移民的成本和风险,使其移民更加通畅。

[33]Nan Lin(2001)“The Position Generator:Measurement Techniques for Investigations of Social Capital,”in Nan Lin,Karen Cook,and Ronald S.Burt(eds.),Social Capital:Theory and Research,New York:Aldine de Gruyter.

[34]李明欢:“20世纪西方国际移民理论”,《厦门大学学报》(哲学社会科学版)2000年第4期。

[35]华金·阿朗戈:“移民研究的评析”,《国际社会科学杂志》(中文版)2001年第8期。

[36]李培林:“流动民工的社会网络和社会地位”,《社会学研究》1996年第4期。

[37]渠敬东:“生活世界中的关系强度——农村外来人口的生活轨迹”,载柯兰君、李汉林主编:《都市里的村民——中国大城市的流动人口》,中央编译出版社2001年版。

[38]这种资本一般是从数量和质量两个方面来体现,所谓人力资本数量,就是指从事各种有效劳动的总和及百分比。人力资本的质量,就是指劳动者的工作能力、技能和熟练程度等。由于每一个劳动者在劳动的质上存在着差别,甚至同一劳动者在不同阶段也存在着差别,因此,要准确地描述人力资本存量的大小,往往要与劳动者的教育和培训联系起来考虑。

[39]Schultz,T.W.(1961)“Investment in Human Capital”,Pittsburgh:The American Economic Review,No.1.

[40]Sjaastad,L.A.(1962)“The costs and returns of humanmigration”,Chicago:Journal of Political Economy.

[41]阿瑟·刘易斯著:《经济增长理论》,商务印书馆1999年版。

[42]在国际移民研究中,研究者都强调移民在原住国获得的人力资本到了他们所移居的国家之后都需要经过“转化”(transformation)才能发挥作用,这实际上是一种重新学习和适应的过程。赵延东、王奋宇两人的研究证明,这一点对于中国的劳动力新移民来说同样是适用的。尽管他们不需要重新学习语言和文化,但他们也面临着如何适应新的工作环境并在新的环境中充分发挥自身能力的问题(赵延东、王奋宇,2002)。

[43]中国社会科学院农村发展研究所、国家统计局农村社会经济调查司著:《中国农村经济形势分析与预测(2006—2007)(农村经济绿皮书)》,社会科学文献出版社2007年版。

[44]社会学的理性选择理论至少对传统的经济学的理性假设作了三个方面的修正:一是改变传统的完全理性的假设,承认有限理性(bounded rationality)的存在;二是否定所有人类行为都是理性行为的极端观点,承认人的行为也有非理性的一面;三是关注制度与文化等因素对个人偏好和目的性行动的影响作用。但他们的相同点是在一定程度上都承认人的行动是有一定目的性的,都是为了追求“利益”或“效益”的最大化(Hechter,1997)

[45]Nee,Victor and Rebecca Matthews(1996)Market transition and societal transformation in reforming state socialism,Annual Review of Sociology,Volume22.

[46]周聿峨、阮征宇:“当代国际移民理论研究的现状与趋势”,《暨南学报》(哲学社会科学版)2003年第2期。

[47]人们习惯于将20世纪50年代以来的中国社会称为“二元社会结构”,这种二元结构是内生于社会经济制度的,具有超强的稳定性,它是构建在20世纪50年代后期为优先发展重工业、保证资金密集型工业化以较低社会成本推进而建立起的限制农村人口进城的户籍制度基础上的。这种二元结构的存在,不仅人为地割断了农村内部产业间的联系,也割断了城乡各种产业之间的自然联系,从而从产业分布上人为地制造了城乡间的二元格局。另一方面,由于农业剩余被强制性地过度转移到城市工业,国家对农村的投入又非常有限,从而人为地将城乡二元间的差距越拉越大,二元结构之间的矛盾越来越突出。参见徐明华等:“中国的三元社会结构与城乡一体化发展”,《经济学家》2003年第6期。

[48]潘丽明:“城市农民工对中国社会结构的影响”,《沿海企业与科技》2005年第12期。

[49]目前,几乎在所有的大都市的基层政府中都设有专门负责管理这一群体的部门。例如,在上海所有的乡镇和街道,都有一个常设性的部门“外来人口管理办公室”,专门负责对非上海户籍的人员进行管理,尤其是劳动力新移民是他们管理的重点。

[50]李强著:《农民工与中国社会分层》,社会科学文献出版社2004年版,第391页。

[51]刘怀廉著:《中国农民工问题》,人民出版社2005年版,第201页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。