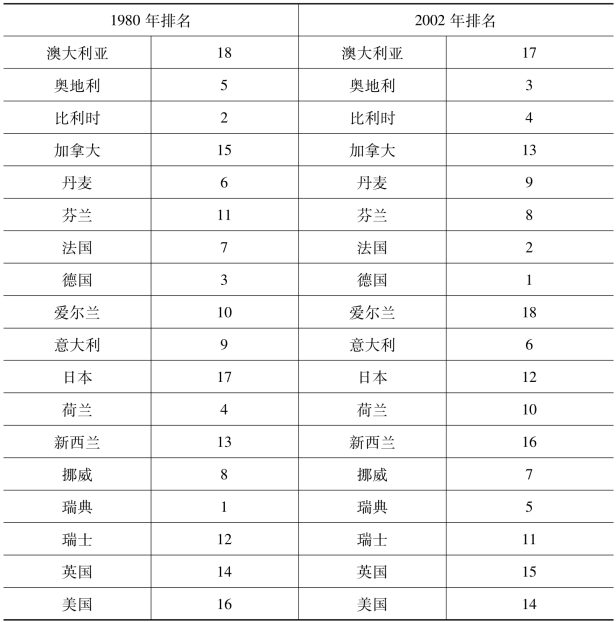

表5-17 18个OECD国家综合福利水排名比较

首先,福利国家的模式的变迁其实质是对传统福利国家的修正,转变中的福利国家承载着过去的结构限制与路径依赖。虽然在对传统福利国家进行政策改革的过程中有了较大调整,但是针对于这七个指标的因子分析可以看出,从1980年与2002年综合福利水平比较来看,各个国家没有出现巨大的波动,排名变动相对比较稳定。具有高福利的特征国家,诸如比利时、德国等国家在2002年仍然排名位于前列,并没有由于其激烈地改革而受到根本动摇,即使部分高福利国家福利水平有所下降,但也没有受到根本的撼动,这说明福利国家模式的改革基本是在传统福利国家的制度模式的框架下进行调整,福利国家改革并没有出现巨大的震荡。

其次,在福利国家遭遇困境之后,各个福利国家并没有盲目的缩减或者提高福利水平,福利国家依然以保障公民权利为宗旨,转变传统福利国家广覆盖、高水平的福利导向,更重视福利水平供给的适度和有效。通过多元化的福利供给和社会化的福利供给拓宽福利供给的渠道。在福利输出过程中,高福利水平国家侧重降低福利支出水平,低福利水平国家试图提高福利水平。从2002年各国福利水平总分与1980年的福利水平总分对比来看,福利水平差距存在缩小的趋势。如表5-13所示,1980年分数最高的是瑞典5.88分,最低分是澳大利亚为-6.26分;如表5-16所示,到2002年福利水平最高国家是德国为4.97,分数最低的国家是爱尔兰为-5.85,可以看出福利水平差异存在缩小的趋势,某种程度来说,各国综合福利水平领域具有某种“趋同”的潜在倾向。

再次,福利国家模式的改革并不强调市场化、还是国家化,而是通过宏观的计划来合理的安排好市场各个主体在福利中的责任。另外还比较关注通过强调福利国家中的个人责任来改变福利国家面临的困境,如英国与瑞典等福利国家的制度改革都将强调个人责任,推行私营化与地方化作为主要政策选择。由于社会民主主义体制中一些国家进行具有新自由主义性质的“激烈”改革,导致瑞典这一典型的社会民主主义国家的福利大幅缩水,总体上具有“福利收缩”的态势,瑞典综合福利水平排名由1980年的第1名下降到第5名,其大幅度实施福利国家改革成为传统福利国家制度改革的先锋。因此,英国和瑞典由于在一些重要福利制度改革的选择方面也存在差异性,英国选择了福利国家与社会服务私营化政策,而瑞典更强调福利国家与社会服务的地方化政策。

再次,在福利国家综合福利水平的比较重可以看出,福利水平的高低虽然受政府在福利供给中所承担的作用大小的影响,但是这种影响不是必然的。“大政府”或者“小政府”不是福利国家福利水平的唯一决定因素。政府虽然不直接负责福利供给,但是会直接对福利的供给主体间的合理分工进行监督和指导。虽然德国是保守主义福利国家,德国的非商品化程度不高,但是由于社会支出水平占GDP的比重这一指标数值较大,导致德国的福利水平相对较高,1980年,德国的福利水平仅次于瑞典、比利时,排名第三位,到了2002年,德国的保障制度的福利水平已经位列第一位。

最后,从1980年以及2002年的综合得分来看,排名较低的澳大利亚、美国、英国等福利国家的综合福利水平波动幅度不大,但是这些福利国家逐渐缩小“非商品化”因素导致福利水平逐渐增加。从这些国家的综合福利水平排名来看,日本算是一个特例,由1980年第17名上升到2002年的第12名。这与1990年以来日本树立“全民社保,全民支持”的新理念,构建日本可持续发展的保障制度体系密切相关。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。