第二节 南开经济研究所关于“三农”问题的研究

南开大学是民国时期中国最有名的私立大学之一,更是中国近代经济学研究的重镇,长期效力于南开大学的经济学家何廉和方显廷均是民国时期中国最杰出的经济学家,他们与马寅初、刘大钧并列为民国时期中国四大经济学家。[28]南开经济研究所是南开大学开展经济学研究的主要学术机构,也是中国最早注重经济学研究的研究院所之一,同时也是国内最早正规培养经济学研究生的院所,其前身为1927年由留美归国经济学者、南开大学的商科教授何廉仿效伦敦经济学院模式创办的南开大学社会经济研究委员会。

南开经济研究所从1927年创办到1949年间的发展历史可以划分为四个阶段。第一阶段是初创时期(1927—1931年)。1926年获得耶鲁大学经济学博士学位的何廉在南开大学任教后,感到教学必须和研究真正有机地联系在一起,于是便向时任南开大学校长、也是南开大学的创办人——张伯苓建议设立一个独立的研究机构探讨和评价中国的社会、经济和工业存在的实际问题。经过一段时期的筹备,1927年9月社会经济研究委员会开始正式办公,揭开了近代以来中国第一个私人机构的有组织的研究工作的序幕。第二个阶段是发展时期(1931—1934年)。1931年4月社会经济研究委员会与经济学系合并组成经济学院。社会经济研究委员会并入经济学院后,不再单独作为一个机构,而是参与到教学工作中来,学院的教师也必须进行科研工作,使得二者不仅在人员上合二为一,而且在工作上实行教学与科研并重,这成为经济学院以及后来的经济研究所的突出特点。这一时期,许多由国外获得博士学位的优秀学者都加入这一组织,如耶鲁的方显廷、张纯明,哈佛大学的丁佶,伊利诺伊大学的李适生、陈序经,加利福尼亚大学的李卓敏、林同济,哥伦比亚大学的林(W.Y.Lin)以及纽约大学的袁贤能等。后来,研究所自己培养了许多杰出学生,也都回到所里从事教学和研究工作,其中,有到哈佛大学留学的吴大业、陈振汉、吴保安(吴于廑)和胡光泰,到康奈尔大学留学的叶谦吉,到威斯康星大学留学的杨叔进,到剑桥大学留学的宋侠(宋则行),到伦敦大学留学的李锐、冯华德和杨敬年。研究人员在数量和素质方面的提高,不仅扩大了学术研究的范围,而且保证了科学研究的高水平。第三阶段是繁荣时期(1934—1945年)。1934年,教育部认为“经济学院”的名称与大学组织法不符,令其改组。于是,何廉将经济学系并入商学院,社会经济研究委员会改称为商科研究所经济学部,简称经济研究所。这一时期,经济研究所的工作重点主要集中于研究生的培养和经济调查研究两方面。第四个阶段是战后恢复时期(1945—1949年)。抗战以后,南开大学改为国立大学,商学院改组为政治经济学院,经济研究所则专门负责研究工作,并继续培养研究生。何廉、方显廷等著名学者却没有回到学校任职,而是留在上海,在何廉的带领下召集原经济研究所的人员在上海创办了中国经济研究所,出版《经济评论》杂志,一直持续到1948年底。而南开经济研究所则由于经费问题,研究工作进展缓慢,培养的研究生人数也明显减少。

一、南开经济研究所关于东北移民和农村复兴问题的研究

民国时期南开经济研究所有关“三农”问题的研究主要集中在东北移民和农村复兴问题两个方面。

“闯关东”是中国近代向东北移民的略称,出现于清代,20世纪后形成移民高潮。其数量之多,规模之大,被当时人们认为“可以算得是人类有史以来最大的人口移动之一”。[29]早在南开经济研究所初创时期,何廉就意识到华北当时向东北地区的大量移民问题,他认为“这是在中日争夺的最关键地区具有重大意义的人口移动”。[30]因此,他领导的南开大学经济研究所着力研究山东、河北人口向东北边疆迁移的问题。南开大学有关这一研究课题还得到太平洋国际学会[31]的两项资助:南开大学校长张伯苓主持的“满洲移民问题之经济方面”(资助年限为1928—1929年)和何廉主持的“山东、河北人口向东北的迁移”(资助年限为1930—1932年)。

南开经济研究所在研究东北移民问题的过程中非常注重实地调查研究,该所在东北地区设立了试验场并派专人长期驻守以获得有效的信息。如1929年前设立驻吉东省移民调查办事处,由李作舟负责;1930年4月,研究员王恒智、王社五将黑龙江省东兴县作为第一调查区,将吉林省巴尔卢屯村一带设为第二调查区,和助手们一起长期住在那里进行调查。调查所收集到的第一手资料,经过科学的量化分析,最终形成了大量研究成果。如1930年3月至1931年2月,南开经济研究所学者在《大公报·经济研究周刊》上就发表了《东三省北部将来移民垦殖量之估计》《东三省移民概况》《民国以来东三省农业之发展》《东省之租佃垦荒制度》等论文。[32]1931年何廉发表了研究东北移民问题集大成的英文学术成果——《东三省之内地移民研究》(Population Movement to the Northeast Frontier in China),因此被誉为“我国最早重视农业的经济学家”。南开经济研究所研究东北移民问题的其他论著和研究报告尚有《吉林省地方农事试验场报告书》《吉林省沿边各县清查城镇街基简章》《调查东北移民日记初稿》《东兴沿革及现状》等。

南开经济研究所在研究东北移民的过程中既研究迁出地(山东、河南)“迁移的人们为什么离开自己的家园”,也研究迁入地(东北地区)移民“在东北地区居于什么样的环境”。研究的结果表明大多数移民“是由于匪盗横行、打架斗殴、连年内战、苛捐杂税、高利贷而被迫背井离乡的”。而移民到了东北地区以后由于政治环境依旧,“少数人迁移带来的微小好处几乎立即被人口的增长所吞没。同时,同样的势力也控制着东北地区,结果移民们在其新居中的生活并不见改善。由于在东北地区栽种的大部分是商品粮,这些新移民就受到土地契约人和中间人的剥削”。因此他们在研究东北移民的过程中“越来越感觉到研究构成中国乡村社会的经济与政治机构,是极为重要的”。[33]

20世纪30年代以后,南开经济研究所关于“三农”问题研究的重点开始转向中国农村复兴方面,其重要特点是农村复兴的学术研究与相关的人才培养相结合,这是与当时中国的经济社会形势密切相关的。面对工业化、城市化过程中带来的农村经济的衰败,1933年5月南京国民政府在行政院内组织成立了“农村复兴委员会”,任务是为行政院制定农村复兴政策提供参考依据。1935年为促进对农村复兴的研究和培养这方面的研究生,南开经济研究所与北京协和医院、燕京大学、清华大学和金陵大学联合成立“华北农村建设协进会”,以促进农村复兴方面的人才培养和科学研究,何廉担任该会主席。该会的每个合作机构在复兴华北农村方面根据自己的优势和特长有非常严密的分工,其中南开大学由于经济研究方面的雄厚实力负责培养地方政府和财政、合作组织以及土地管理方面的人才。

南开经济研究所从1935年秋开始招收研究生,抗战以前招收的两届研究生着重培养地方政府和财政、合作组织以及土地管理等方面的人才,学制2年。研究生的培养非常注意理论与中国农村实际的结合,其培养过程包括三部分:课堂学习、实地考察和实地实习。课堂学习时间1年,实地考察和实地实习时间均为半年。课堂学习大部分采用共同研究的方式,课程包括工作手段、观察方法和专业等三个方面的内容,“工作手段方面的,比如社会科学方面的方法与书目;观察方法方面的,如乡村社会学;以及专业性的,如合作的实施与管理(作为乡村合作专家)以及地方财政(作为地方政府与财政专家)”。实地考察可以使研究生“实际地了解到在全国各个地方进行的农村复兴工作的规模、特点、意义和限度”,目的是帮助学生消化在课堂上通过读书、讨论和听课得来的知识,使学生能够应付在复杂情况中出现的实际问题。实地实习在华北农村建设协进会选定的试验县山东济宁县进行,学生“通过积极参加与他选择的专业有关的活动,以获得实际的经验和知识”,最后在老师的协助下,将实习方案润色,写成论文。“论文经研究所鉴定后,该生即算完成研究生学业,具备了在农村建设实际工作中担任高级职务的能力”。[34]

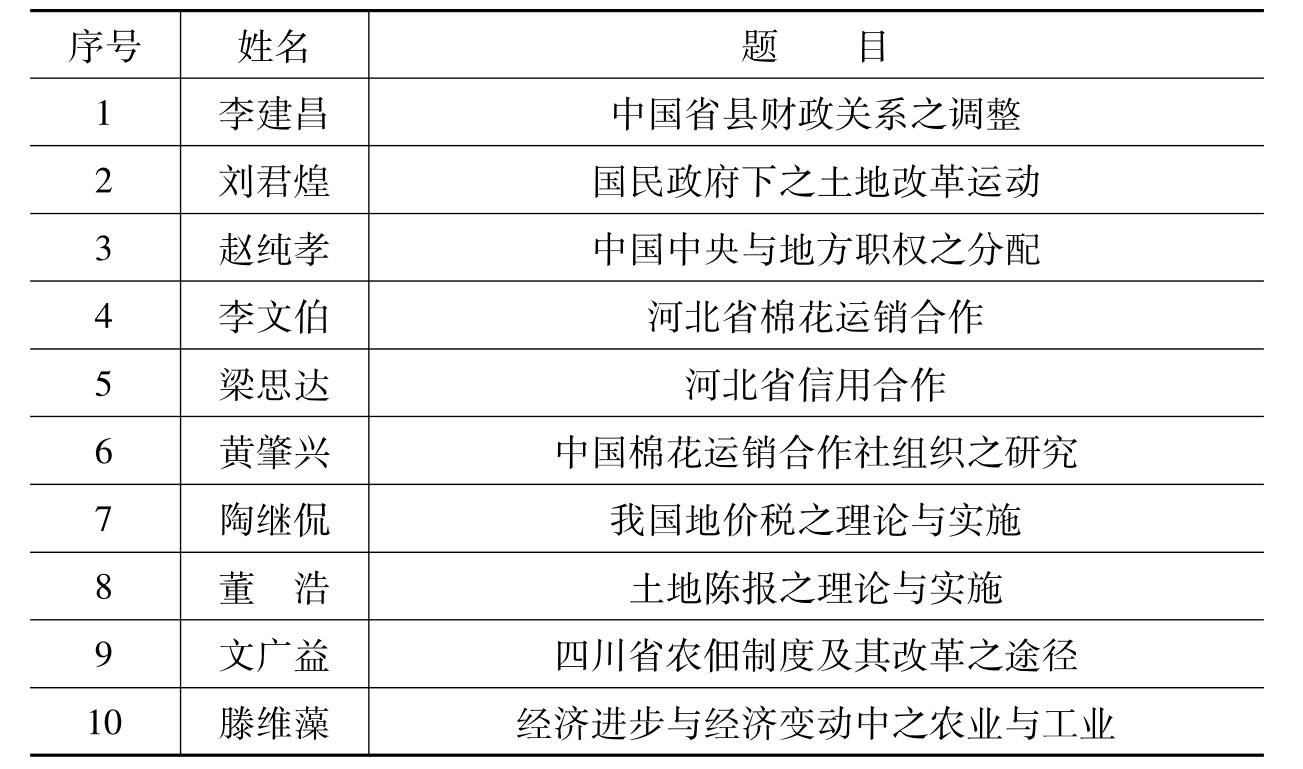

1935年南开经济研究所招收了首届11名研究生,完成毕业论文的有10人,其论文都与“三农”问题相关,具体情况如表7-1所示:

表7-1

资料来源:转引自李翠莲《留美生与中国经济学》,南开大学出版社2009年版,第202页。

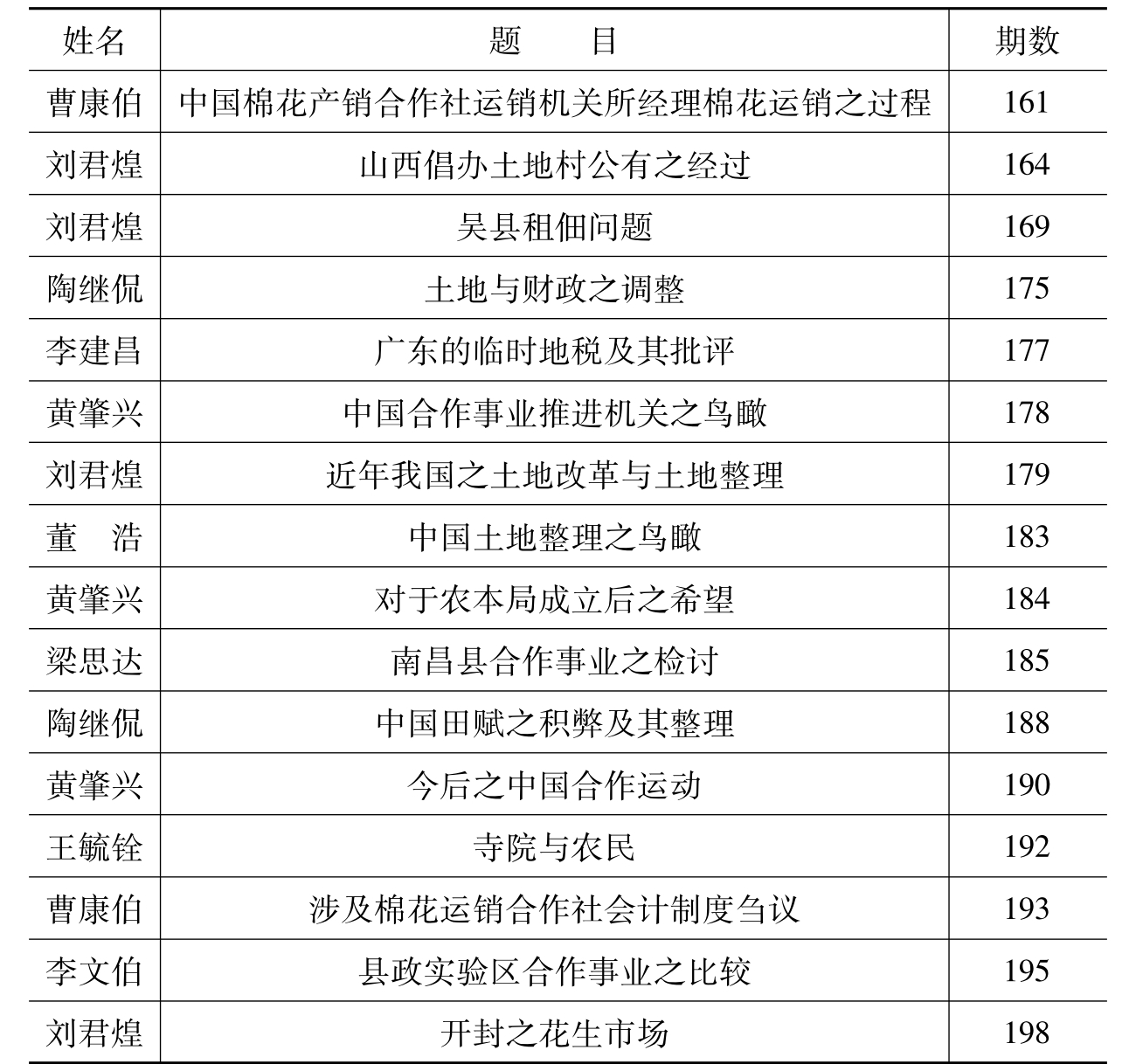

南开经济研究所抗战前招收的两届20名研究生在学习期间围绕自己的研究主题,发表了多篇有关“三农”方面的文章,其中1936发表于《大公报·经济周刊》上的部分研究“三农”问题的学术成果就有以下10余篇,见表7-2。

表7-2

资料来源:转引自李翠莲《留美生与中国经济学》,南开大学出版社2009年版,第202页。

南开经济研究所不仅在培养农村复兴人才方面贡献突出,而且在农村复兴科学研究方面也独树一帜,其研究领域主要涉及“华北地区的农业经济(特别是土地所有权、农业信贷与市场以及合作事业),乡村工业以及地方行政与财政”等三个方面,这三个方面的研究“相互联系,相辅相成,为的是完整地了解中国的农村生活与组织”。[35]

南开经济研究所关于华北地区的农业经济方面的研究领域非常广泛,其中以棉花的生产和销售为研究的重点。研究所与天津金城银行和平民教育促进会合作组织了华北农产研究改进社,着力开展对河北棉业情况的调查研究,其研究成果于1934年在《大公报》上连续刊载《棉运合作特刊》三期。这些研究成果全部为各地调查所得,是研究华北棉花产业的宝贵资料。关于棉花业研究的著作主要有方显廷的《天津棉花运销概况》(1934)、《河北省之棉花运销合作》(英文本,1935),叶谦吉的《天津棉花需求——价格相关之研究》(1935),吴知的《山东省棉花生产与运销》(1936)等。[36]

华北乡村工业的调查方面的研究主要由方显廷主持。该项目从1931年起得到太平洋国际学会的资助。这方面的论文如方显廷的《中国乡村工业与乡村建设》《中国乡村工业的出路》《中国之工业化与乡村工业》《华北乡村织布工业与商人雇主制度》,吴知的《高阳土布工业的组织现状和改革的建议》《从一般工业制度的演进观察高阳的织布工业》,毕相辉的《高阳及宝坻两个棉织区在河北省乡村棉织工业上之地位》《由宝坻手织工业观察工业制度之演进》等。[37]著作方面主要有吴知的《乡村织布业的一个研究》(1936)。

地方行政与财政方面的成果集中在对河北省县级财政和行政方面的研究。该项目主要研究者张纯明所主持的“华北县政”课题从1931年起得到太平洋国际学会的资助。有关这方面的成果相当丰硕,仅著作就有乐永庆的《河北省十一县赋税概况》(1933),张纯明的《我国之地方政府支出》(英文本,1934)、《华北之包税制度》,冯华德的《县地方行政之财政基础》(1935)、《河北省定县之牙税》(1937),冯华德和李陵的《河北省定县之田赋》(1936)、《河北省定县之田房契税》(1936)。

科学有效的方法对于学术研究而言是非常重要的。南开经济研究所对于“三农”问题的研究非常注意实地调查。在长期的调查研究中,南开经济研究所的学者们发现,大部分的调查研究都依赖集体的或是机械的方式,即把研究任务分派给大批助手,“这些助手对工作的重要性有的明白,有的不明白,而且他们是机械地完成这些任务的”。“在文献调研中,助手们得反复阅读某些书籍,根据他们阅读的内容,填写一套公式性的问题的答案。在实地考察中,助手……带着一套问题,从调查对象那里得到准确的答案”。但是,由于调查对象的不配合,或者是调查对象的无知,往往使研究工作无法进行下去,或者是费力做了一些毫无成果的事情。另外,“如果把调研资料的工作当成机械的监视而委托他人代办,就很有可能把有刺激性的或者会导致新想法新发现之类的情报漏掉”。[38]

基于上述原因,南开经济研究所在进行“三农”问题的研究过程中进行了调查研究的创新,如实行调查研究的教授负责制、建立调查研究的实地工作站及采取广泛研究与典型研究相结合的方法等。所谓教授负责制就是每一项任务都置于一个教授的领导之下,由其指导助手开展调查研究。助手必须是经过专门训练的,对于所从事的调研任务的目的非常熟悉。“负责的教授及其研究助手每周开一次会,讨论工作的进展,并且互相批评,互相鼓励”。为了便利调查研究的开展,南开经济研究所设立了一些实地工作站,“一个设在天津附近的静海,另一个在河北省南部的高阳,后又在山东也设立了一个”,这些工作站“都有些训练有素的研究助手在那儿生活与工作。他们直接查阅与分析县里的文献,同时会晤个别典型人物”。为了避免“那种全面撒网式的研究方法”,南开经济研究所特别注意典型研究。如在研究乡村借贷市场时,他们感兴趣的不是“公开标明的利率”而是重点研究“暗中的利率”;在乡村市场的研究中,他们着力研究“掮客中间剥削的问题”。[39]

在对农村经济进行调查的实践过程中,南开经济研究所总结了一套专门的研究方法,并以《农村经济调查指南》为名公开出版,为研究农村经济学的学者提供了可资借鉴的捷径。该书由南开大学经济学院1933年1月印行。该指南目录中共分8个标题,分别为调查目的、分区与选择、调查表之用途、调查表之内容、调查表之用法、调查时应注意之点、每次出发调查前必须携带之物品、校核与缴纳调查表。归纳起来其主要内容有三点:一是调查的目的;二是调查的方法;三是调查注意事项。此书强调,任何调查研究首要的就是明确调查的目的,编者认为进行农村经济调查的目的至少有两重:一是真正认识中国农村经济问题实况,将来的调查结果,据实贡献于社会,作为学者研究资料,政府施政参考,并思考救济农村经济之道;二是为学生搜集实际教材,使学生真正明了中国现在最切要的事实与问题,使其在校时学有所用,离校后能为社会效力。[40]

在南开经济研究所关于“三农”问题的研究团队中,方显廷是最突出的代表,做出了特别的贡献。

二、方显廷的“三农”思想

方显廷(1903—1985),出生于浙江宁波一个珠宝手艺人家。幼时丧父,家境贫寒,上中学一年后被迫辍学。1917年进上海厚生纱厂当学徒。因其天资聪敏,深得厂长穆藕初先生赏识,出资助其就读于南洋模范中学高中,1921年又被资送美国伊利诺伊州威斯康星大学深造,主修经济学,后转纽约大学获经济学学士学位,耶鲁大学攻经济学博士学位,1929年1月受聘于南开大学,任社会经济研究委员会(1931年后改为经济研究所)的研究主任兼经济系经济史教授。1946年方显廷赴上海中国经济研究所任执行所长,1947年底,受聘参加联合国亚洲及远东经济委员会工作,任经济调查研究室主任,1968年退休后应新加坡南洋大学之请,重返教学第一线,1971年退休,为该校首席名誉教授,1985年3月20日于日内瓦寓所病逝,享年82岁。

方显廷留美期间主攻经济史,专精于英国工业结构和工业史研究,其博士学位论文《英国工厂制度之胜利》(The Triumph of Factory Systemin England)创造性地将1840年前后英国工业结构传统分类法(“个体镀金工、家庭生产制及工厂制度”)拓展为“手艺工人、商人雇主和工厂制度”。该学位论文的两页缩写稿,“被收入哥伦比亚大学谢普德·克劳夫教授所编写的、得到广泛应用的教科书《欧洲经济史》1959年版中”。[41]方显廷在上海厚生纱厂当学徒的经历,使之对民国初期中国的工业状况相当了解,1928年学成回国后就致力于中国华北地区工业化问题、东北移民问题和中国农村经济问题研究,先后发表了大量调查报告和论著。其代表作主要有《中国工业化之程度及影响》(与何廉合著,1930)、《中国之工业化——统计调查》(1931)、《中国工业化之统计分析》(1932)、《中国之乡村工业》(1933)、《乡村工业与中国经济建设》(1934)、《中国之棉纺工业》(1934)、《中国之工业资本》(1936)、《中国之工业化与乡村工业》(1937)。他还主编了一系列论文集,具代表性的有《中国经济研究》(1938)、《战时中国经济研究》(1941)、《中国战后经济问题研究》(1945)。以上论著,推动了中国经济学研究发展的进程,为后人研究民国经济史和经济思想史提供了丰富而宝贵的材料。

1929—1946年,方显廷在南开经济研究所工作期间,与研究所的同仁们一同致力于中国农村经济的研究,通过实地调查研究等方式,收集了中国农村的第一手资料,撰写了大量相关文章,这些论著内容涉及20世纪30年代中国农业经济现状分析、中国土地问题及中国国民党和中国共产党的土地政策分析、制约中国农业经济复兴的因素分析和农业经济复兴的政策建议等方面。

(一)中国农村经济复兴思想

方显廷在其论文《中国农村经济之复兴》《中国经济之症结》中,对中国农村经济的现状、产生的原因进行了分析,并在此基础上提出了复兴中国农村经济的政策建议。

方显廷认识到中国是一个农业国,农业在中国国民经济中具有非常重要的地位。他说:“我国以农立国,农民占全国人口四分之三,农业所得,至占全国所得五分之四。农村经济,实为全国经济命脉之所系”。[42]然而,我国农业却日益衰败。“我国号称以农立国,农业资源,宜甚丰富。然证之事实,则适得其反。年来农村破产,农产剧减,就粮食言,不足额达生产量百分之十四,就衣料如棉花言,消费量三分之一须取给于国外。他如烟草木材羊毛等农林牧产品,亦多藉舶来品以资挹注。食品与原料,俱感不足,国民生计,几将濒于绝境,现代化之不可能,固意中事也”。[43]因此,他提出,中国经济要得到真正的发展,首先要振兴农业。

方显廷比较了中外各国经济发展进程中的农业比重的演变趋势,强调近代以来世界各国农村经济的“衰落”是一个普遍性的、规律性的现象,“世界各国农村经济之衰落,为农业革命以来之普遍过程”。[44]这一思想与现代产业经济学关于国民收入和劳动力在各产业间演化规律理论十分吻合,即第一次产业实现的国民收入,随经济发展,在整个国民收入中的比重同农业劳动力在全部劳动力中的比重一样,处于不断下降之中。这种“衰落”是符合经济发展规律的。但是,西方工业化国家农业的衰落是与工商业与城市的繁荣并行的。“农村经济一经没落,则城市经济即起而代兴,农村过剩人口,得藉城市面上工商业之自由发展而得生路,不致有流离失所之虞”。“时至今日,英国之农民在全人口中仅占百分之七,美国占百分之二六,德国占百分之三一,法国占百分之三八”。[45]中国的情况却与西方工业化国家的情形不同,农村经济的衰落过程中,工商业和城市经济没有得到相应发展,“中国情形,则与之迥异。盖自帝国主义侵入以来,农村经济既遭摧残而衰落,工商经济复同受压迫而难兴,驯至农村过剩人口,无宣泄之间,农民生计,乃益濒于绝境”。[46]他根据中央农业实验所调查数据分析指出,从1873年至1933年的60年间,全国人口增加31%,而耕地面积仅增加了1%,人均耕地面积不足0.16公顷,“若与国外专家所估计之每人需耕田二点五英亩始能维持最低生活者,彼此一作比较,相去实不啻霄壤矣”。[47]可见,中国的情形是零落的现代工业建立于萧条的农业基础之上,经济循环的结果必然是真正的衰落。

那么如何复兴中国农村经济呢?方显廷认为要从农业环境、农业组织与农业技术三个方面进行改造。

农业环境。方显廷认为农业环境包括社会、政治、经济诸方面,他侧重于从经济环境方面加以分析,指出“中国农村经济环境之恶劣,为不可掩饰之事实”。[48]这主要表现在:第一,“水利不修,旱涝之灾,几于无年无之”;第二,“交通闭塞,全国各地之农村经济,无法调剂,致有甲处聚谷焚毁而同时乙处饿殍载道之矛盾现象”。针对农业环境的这两大问题,方显廷认为一方面要大力兴修水利,“如疏浚、筑堤、灌溉、造林等”,为“改进农村经济环境之首要工作”;另一方面,必须着力进行交通建设,“交通之建设,实为改善农村经济环境刻不容缓之举”。[49]

农业组织。方显廷认为合作组织是世界各国近代农业组织的有效形式,中国应该仿行。“合作组织为农民以共同努力,根据平等原则而增进其全体利益为原则之组织,不独经济利益得借以增进,即社会、政治、教育、宗教等利益,亦莫不然”。[50]他主张在农村创建信用合作社和非信用合作社组织,主张通过制定相关法律和法规约束各商业银行,使之为信用合作社提供长期的、可持续的农业资金,构筑通畅的农业融资渠道。另外,基于农业组织视角的考察,方显廷认为中国的“中古式的条地制度”和“农业生产规模狭小”两大因素也严重制约着中国农业经济的发展。他指出,“中古时代之经济组织,以地方为单位,此一单位与彼一单位之间虽亦偶有往来,以通有无,然交易究未发展,各经济单位多赖自足自给,以农业为主要收入,而以工商业辅佐之,举凡一切经济活动,鲜有大规模经营者,群以劳力为主体,绝无机械之引用”。[51]他认为,以“平均五十亩之田场恒非集中于整块土地”为特征的中古式条地制度在中国是司空见惯的现象,有的甚至“分散至九处不同地点者”。这种分散的条地制度,“其意以为设低田被水,则高田尚可望丰收,若高田被旱,则低田或可期无恙”,但该制度忽略了劳动者在利用农地时将要耗费更多的时间和体力,使得到的收益抵补不了付出的劳动力。再者,中国农业生产规模狭小,其状况为“资本之利用恒减至最低限度,而劳力之消耗则适得其反”,其结果是农产品产量“仅足自给,即使偶有剩余,运销他埠,其交换所得,亦不过以之为购置一二舶来品之用而已”。当然,这种情况一方面是由于农民在思想上不思变通,另一方面也与农民生活贫困,无法扩大生产规模有关。

农业技术。方显廷指出,农业技术“以农作物之改良,蚕桑之复兴及牧畜之提倡为首要”。[52]他以当时中国农作物的改良成绩为例说明农业技术对推动农业生产发展的作用,“主要作物如米、麦、高粱、稷米、大豆及棉花等,经过相当时期之育种试验,每亩收获量,咸有十分之三以上之增加,美棉移植成绩,且有超过过原产地之收获量者,良可欣幸”。[53]研究、推广农业技术必须依赖大批农业人才,方显廷十分重视教育在农业发展中的作用,他批评当时中国的“农业研究机关多至二七八所,而农业教育机关则反居少数,仅有八九所,实为古今中外所罕见之乖谬现象”[54],主张政府应筹资在各地兴办农业职业教育学校和农业高等学校,以教育和培训农村建设事业所需人才,使农业人才的供给步入正轨。

方显廷认为,除了上述三个方面之外,苛捐杂税的豁免、田赋附加的限制、土地的测量、土地的呈报及土地的登记等具体制度建设对农村经济的复兴也十分重要。

(二)中国土地政策思想

方显廷认为一国的土地政策思想是为其经济思想服务的,“土地政策为国家经济政策之一,乃政府为达到某种预定之目标,以政治权力所推行之现在及将来使用土地之计划和方法。其目标以国家整个经济政策之目标为依归”,因此,不同类型的国家,执行不同的土地政策。“在共产主义国家,为土地使用权之平均分配,而资本主义国家,则为土地所有权之依法占有。前者如苏俄倡行土地国有,推翻地主阶级,将地主之土地,无价没收,再按既定计划,平均分租与农民。此种政策为革命的、激烈的。后者如东欧各国,信奉土地私有,惟鉴于世界大势之所趋,限制私有土地不能超过某种限度,凡大地主逾限之土地,则收归国有而出售与佃农,以期耕者有其田,此种政策为平和的,渐进的”。[55]方显廷指出,不同国家的土地政策固然不同,即便在同一国家也因时而异,他在分析了中国土地问题的基础上,着重对比研究了中国共产党和国民党的土地政策。

1.中国的土地问题

方显廷认为土地问题,即土地的分配和利用问题,包括在分配和利用土地时所发生的土地行政和土地立法问题。而关于土地的分配和利用孰轻孰重,方显廷认为在经济发展的不同阶段两者的重要性有所不同。但无论何时,分配和利用都是紧密相关的,所以要综合起来加以考察。

方显廷认为,当时中国的土地分为“乡地”和“市地”两类,他着重探讨的是“乡地”,即农村土地问题。他认为,中国“目前农民人口占全国人口四分之三”,所以“市地问题尚属次要”。当然,方显廷用发展的眼光预见到,当工商业发达之后,市地问题会因为土地价格的上涨而引起社会的不安,到那时市地问题就比乡地问题更加重要了,因此,他指出“乡地问题为目前之土地问题,而市地问题为未来之土地问题也”。[56]

方显廷认为中国的乡村土地问题主要体现在三个方面:“一曰田场之狭小,二曰田场之散碎,三曰耕者无其田。”[57]前两项为土地的利用问题,第三项则是土地的分配问题。

关于土地的利用问题。在农场面积方面,方显廷将我国与美国进行比较,认为我国“农场面积之狭小,为世界各国所仅见”。当时,美国每人已耕种土地3.6英亩,而中国每人只有0.4英亩,只相当于美国的九分之一。而导致农场面积狭小的主要原因是我国大量的可耕之地尚未开垦。方显廷引用美国农业经济专家卜凯的估计指出,“我国可耕土地七百兆英亩,而已耕者不过百八十兆英亩,只合百分之二六,此外尚有五百二十兆英亩或百分之七四之土地未经开发。西北西南边远省份荒地未经开辟者尤多,各省荒地如坟墓等甚多,占地亦广”。[58]揆诸事实,中国农场经营的规模不大的主要原因并不是未开垦的土地面积太多,而是中国农业人口数量太大。

他再次引用卜凯的调查数据,指出我国农地面积不仅狭小,而且过分散碎。“据金陵大学农学院博克教授调查七省十五地方之报告,每一农场之耕地平均约分散为8.5块,最多者竟至43.4亩,最少者为3.2亩……各块间相互距离之远,亦足惊人,平均为0.63公里。最远者为3.34公里”。[59]

方显廷认为农场面积狭小且过于分散是我国土地利用的莫大障碍。因为面积小且过于分散,就不能利用先进的机器进行生产,甚至最小的地方连旧式的耙耕都不能利用,加上距离较远,农具搬运耗时费力,指挥监督也难周到,气候突变难以应付,最终都将导致生产效率低下。

关于土地的分配问题。方显廷指出,中国农民约半数人口没有自己的土地,“据民二二年之统计,我国农民百分之四五为自耕农,百分之二三为半自耕农,百分之三二为佃农。换言之,我国农民百分之五五所耕种之土地,须全部或一部向地主租赁”。佃农所占比重在地域分布上存在较大差距,“在南方较北方为高”。“是以年来共祸,肇始于南方各省,迄最近始被迫而北向”。因此,方显廷认为“佃农问题实我国农田分配之中心问题也”。[60]

方显廷进一步分析了佃农制度的三个方面的问题:一是租金特高;二是租期不定;三是租约苛刻。关于租金,无论是哪种形式,地主所得都至少占全部农产收获的百分之四五十。而对于租期,一直没有明文规定,地主可以随时撤佃,佃户也可以随时退租。但是,就当时中国耕地面积少农业人口多的现状来讲,这种租期不定的做法对于地主的优势明显大于佃户,正如方显廷所说:“此种习俗,业佃双方之利害至不一致。盖佃户一旦失其佃权,生计将立起恐慌;不若地主有田,无忧于乏佃承租也。因之每有藉撤佃以为提高租额之手段者。”[61]租约方面,则更多地不利于佃农。除了租期不定之外,还经常对改良物进行无偿没收,副产品进行任意勒索,缴租斗量也漫无标准,押租金额奇高等,这些苛刻的条件都对佃农极其不利。

2.国共两党土地政策比较

方显廷把中国现代的土地政策分为两派:一是国民党领导的;二是共产党引用的。他说:“国民党领导之土地政策以中山先生平均地权学说为根据,而以民一九年颁布之土地法为施政方策。至共产党之土地政策,以列宁土地国有学说为根据,而以第一次全国苏维埃代表大会通过土地暂行法为施政方策。”[62]方显廷认为由于国共两党的土地政策立论相反,因此办法也是绝对不同的,他对二者进行了比较分析。

方显廷认为孙中山关于土地问题的主张在处理城市土地与农村土地上是有所不同的,具体方法是“以平均地权,为解决市地问题之对策”,而“以耕者有其地为解决农田问题之对策”。[63]国民党政府正是“根据孙中山先生遗教及国民党政纲”于1930年公布《土地法》,1935年公布《土地法施行法》。方显廷认为这两部法令的实施即意味着中国土地政策之大定。他认为《土地法》关于“耕者有其田”的办法比孙中山先生提出的更为确切。一方面,它奖励开垦荒地,增加耕地总面积,以促进耕者有其田。具体做法是由政府地政机关把适宜开垦的荒地划分为不同地段,然后定期招垦。承垦人既可以是单独农户,也可以是合作组织。承垦人开垦好的荒地在五年之内是无偿使用,五年以后才开始缴纳地租,以此提高农户开垦荒地的积极性。另一方面,它也通过一些消极的办法来实现耕者有其田,如实行减租、加税、限田等手段,迫使大地主放弃土地所有权,而归佃农所有。如果实现不了这样的目的,就退而求其次,通过限制地主撤佃权等来保护佃农的利益不轻易受到损害。

对于共产党的土地政策,方显廷认为:“共党土地政策,一以适应环境为出发点。所谓适应环境者,即一方以苏俄土地制度为圭臬,制定法令条例等作号召农民之利器,一方则随军事进展之需要,不得不笼络所谓‘中农’阶级,以求解决土地问题之临时办法。”[64]他认为1931年第一次全国苏维埃代表大会在江西通过的《土地暂行法》是中国共产党土地政策之集大成者,并将之内容概括为以下四点:A.无偿没收地主的及积极参加反革命活动的富农的土地,凡属祠堂庙宇教会官产等土地亦予没收;B.禁止一切土地买卖,租佃,押当,以防新地主之产生;C.由乡苏维埃代表大会平均分配一切土地及没收土地,惟平均分配没收土地时,对原耕农——特别占农民大多数之“中农”——之土地,则不予没收;D.不得零碎分割大规模农场,应组织集体农场及生产合作社等,实行集体生产,以免减少生产力量。[65]对于以上土地政策,方显廷认为都是为了实现土地的平均分配,“AB两项为实施C项平均分配土地之准备,D项注重集体生产以增加生产力量,为免除防止因C项平均分配土地所形成生产技术之退化问题。换言之,共党土地暂行法所包含之四项要义,俱以平均分配土地为中心”。[66]

方显廷关于国共两党土地政策的评价,与其所生活的背景及其政治立场是分不开的。他从美国留学归国后曾任国民政府经济访问局局长,虽然后来辞去官职到南开大学任教,但是他所受过的西方教育使其在政治上还是倾向于国民党政府的,因此,他对于国民党的土地政策给予了极高的评价:“在国民党所领导者,或共产党所引用者,其政策诚不可相提并论。我政府为一般农民前途着想,筹划唯恐不周,推行唯恐不力,今土地法条文已颁布实施,将来全国农民蒙其福者至不可限;惟望顾全实际,切实推行,则我国土地问题虽极复杂,亦可望渐趋光明之途也。”[67]方显廷作为学者这种鲜明的扬“国”(国民党)抑“共”(共产党)的政治取向使他在1949年的中国政治大变迁中陷入被动,不得不远走他乡。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。