一、经济全球化的迅猛发展

冷战结束后,经济全球化迅猛发展。驱动90年代经济全球化进程明显加快的因素主要有三:

其一,信息技术革命。进入90年代,信息技术革命的快速发展,为跨国公司向全球扩张提供了技术支撑。压缩时空的通讯技术使海运成本从1980年到1996年下降了70%。[1]计算技术的成本也同样下降,英特网作为“大众”交流的工具在发达国家普及[2]。信息技术革命使人们获取、传递信息的方式发生了根本变化,全球信息化时代已然来临。国际互联网的发展将在21世纪大大促进全球实务经济和服务业的发展,极大地改变人类的生产、生活方式[3],也为NGOs进行草根动员,发起以人权、民主、公正为价值诉求的全球公民运动提供了技术手段。

其二,市场经济体制在世界范围内普遍推行。先是东亚新型工业化国家和地区通过发展外向型经济崛起;接着东南亚许多国家显示了以发展出口导向型经济取代进口替代型战略的好处;拉美国家在进口替代战略显然失败、又遭逢债务危机的情况下,被迫遵循正统的、理性的方式进行经济决策;苏东剧变导致“两个平行市场消失”,也被迫实行新自由主义的结构改革措施;中国、越南、古巴等社会主义国家逐渐放弃“一大二公”的所有制和高度集中的计划经济体制,允许个体经济和私营经济的发展,改行市场经济体制。如古巴领导人卡斯特罗认为通过吸引外资和拓展外贸可“矫正”社会主义的弊端。他在一次演讲中谈道:“不是我们认为外国投资是绝对不可避免的。我认为社会主义也包含尽可能建设最完美的信条,外国投资也有它的好处,外国企业家提供给我们资本、技术和市场,或者这三种中的其中之一。”[4]

其三,跨国公司。正如贾拉汉所言,驱动全球化进程的引擎是跨国公司。[5]跨国公司FDI是全球化进程背后的显著力量。正如“世界投资报告”所言:“280 000家国外子公司在1994年商品和服务的销售额约为6.4万亿美元,1995年约为7万亿美元。国际生产超过出口成为服务于国外市场的主导视角”。[6]从1980年到1994年,跨国公司的FDI增加到5倍,达到2 500亿美元。1982年至1994年,外国子公司产出增加了3倍。其占世界总产出的比例由1982年的5%发展到1994年的6%。1994年,发展中国家外国子公司对GDP的贡献率大于发达国家外国子公司对GDP的贡献率,前者为9%,后者为5%。[7]1998年,53 000家跨国公司的全球销售额达9.5万亿美元,占世界总产出的1/4和世界贸易总量的70%。上百家最大的跨国公司在世界范围内拥有员工600万,占全球跨国公司人力资源总量的约20%。[8]到2001年,在世界各地大约有6.5万家跨国公司,其麾下共有85万家子公司。全球所有外国子公司共有雇员5 400万人,这些外国子公司的年销售额近19万亿美元,是当年世界出口额的两倍以上。外国子公司的销售额和产品出口额,分别占全球GDP总值和世界货物贸易出口总额的十分之一和三分之一。[9]

围绕经济全球化对民主或民主化是否产生影响及产生何种影响,西方学者展开了激烈的争论。在观点争锋中大致形成了三种论调:

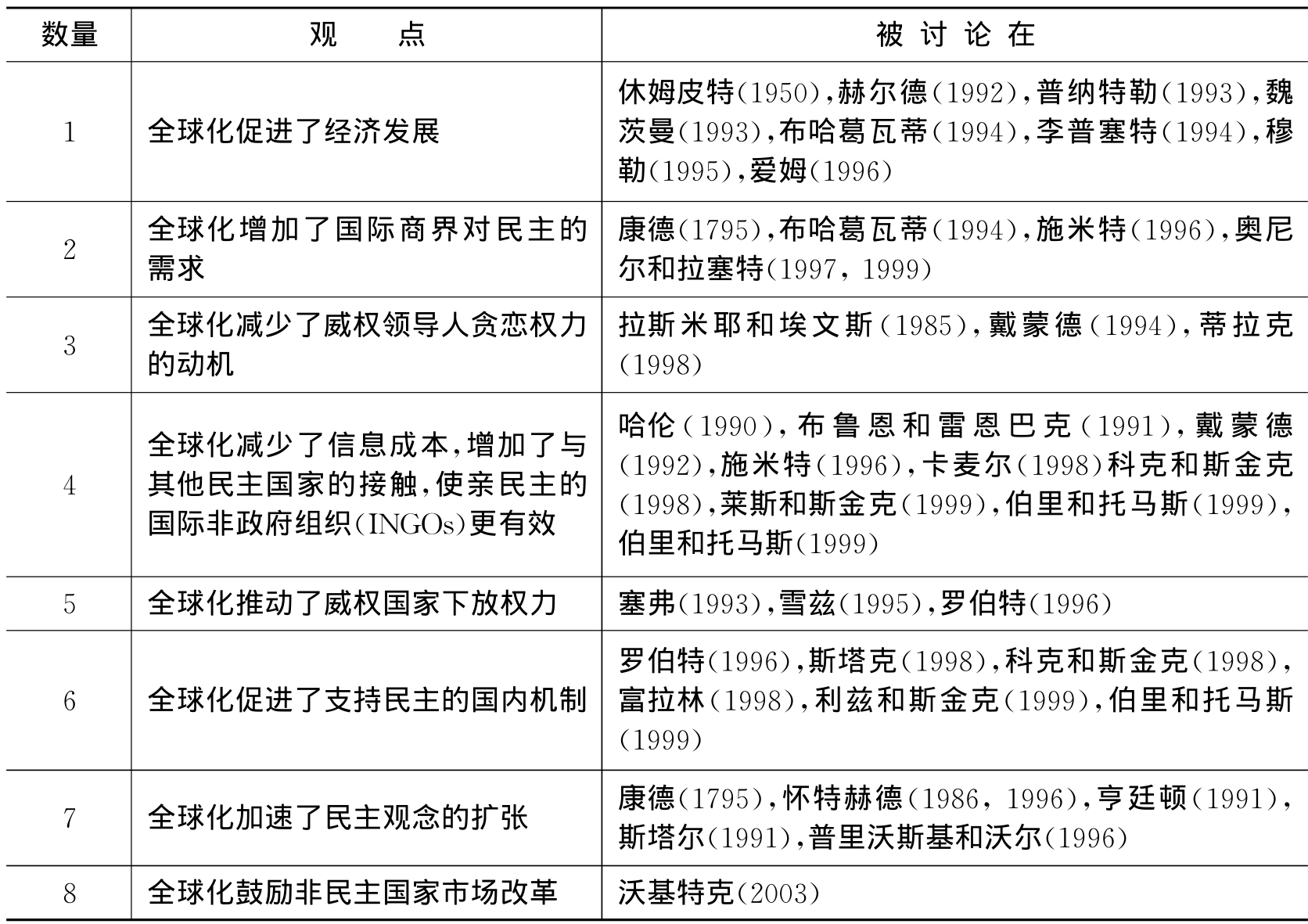

第一,认为全球化促进民主,大致有如下8种观点,见表3‐1:

表3‐1 全球化“促进民主”

注:上表观点所在的文献见注脚。

观点1:全球化通过鼓励或支持经济发展促进民主。自由市场便利了民主的观点可追溯到18世纪晚期。在这种观点看来,全球化促进了经济增长,扩大了中产阶级的规模,促进了教育和减少了收入不平等,所有这些因素都培育了民主。贸易、外国直接投资和金融资本流动被说成是配置资源,并使资源得到最有效使用的方式;民主被认为是配置政治权力,并使其得到最有效使用的方式。两种情形的结果都代表了个人的自由意志。[10]

观点2:全球化增加了国际商业对民主的要求。商业繁荣需要和平和政治稳定。因为民主国家(如不是完全没有)很少相互开战,所以,为了保障和平与稳定,商业利益追求民主。随着国家间经济联系的发展,商业利益对民主的需求上升。那些开放其经济的威权国家面临着来自国际商业对政治自由化的更大压力。[11]

观点3:全球化减少了威权领导人把持权力的动因。由于独裁者能够从社会榨取租金,丢失官位暗示这些租金的丧失。因此,独裁统治者贪恋权力,抵制民主。然而,民主化通过增加竞争和提高经济政策的效率来减少国家从社会榨取租金的能力。独裁国家的经济越开放,其领导人抵制民主化的可能性越小。[12]

观点4:全球化减少了信息成本,增加了与其他民主国家的接触,并使得亲民主的国际非政府组织更有效。繁荣的民主需要信息灵通的行为者。随着全球化的深入,公民有了接触更多信息的途径,信息不仅仅只是由他们的政府提供。经济开放能使业已确立的民主国家通过其发达的媒体向威权国家输出价值观。现在威权国家对信息的控制逐渐减少。越来越多的媒体曝光也加强了转型倡议网络和INGO工作的有效性,帮助它们保护威权政权里的亲民主力量和促进民主。[13]

观点5:全球化推动了威权政体下放权力。随着全球化的深入,威权国家不得不放弃对越来越市场化的经济和社会的控制,而市场有着“内在的民主性”,好像成千上万个经济主体“自愿地”投票。受削弱的国家也暗示着草根组织(诸如商业和职业协会、劳联)进入政治竞技场。公民越来越多地卷入国家的日常管理,从而促进民主。[14]

观点6:全球化加强了支持民主的国内制度(institutions),因为市场的有效运作需要一种可执行的产权制度和公正的司法体系,经济开放促进了对法制的尊重及公民权和人权的普及。国际商界和INGO对国内经济越来越多的卷入减少了政府干预,所有这些均为民主提供了便利。[15]

观点7:全球化强化了民主观念跨国界的扩散。西方学者认为随着民主国家的数量越来越多,并成为绝对多数,少数非民主国家变成民主国家的可能性越大。由于更开放的经济与更多的信息流动和跨国接触相联系,因而可期待民主观念跨边境的扩散将随着经济越来越一体化而加强。[16]

观点8:全球化产生了鼓励非民主国家实行市场改革的积极效果。从长远来看,全球化间接地推动了这些国家的领导人将其国家民主化。

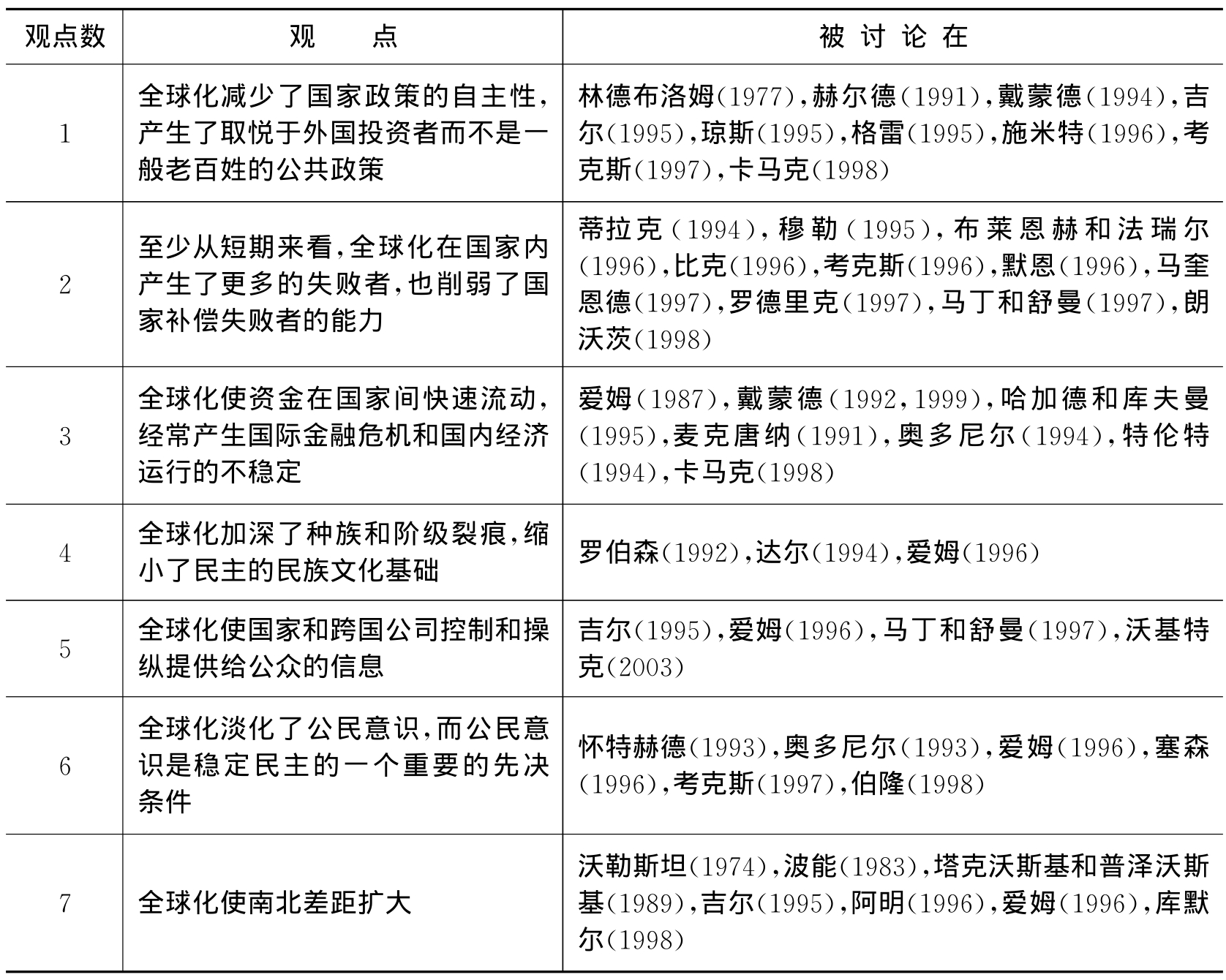

第二,全球化阻碍民主化,也大致包括七种观点,见表3‐2:

表3‐2 全球化阻碍民主

注:表中观点所在的文献见注脚。

观点1:全球化减少了国家政策的自主性,产生了取悦于外国投资者而不是普通老百姓的公共政策。全球化增加了金融资本跨国界的流动性,便利了生产手段的重新配置,这反过来削弱了民族国家实行国内经济政策的能力。另一个后果是各国政府现在彼此之间努力竞争外资投入,设计取悦于国际投资者和公司的政策,这些国际投资者和公司也许不以最有利于东道国利益的方式经营,也不对东道国的选民负责。随之而来的是民主水平的下降。[17]

观点2:全球化至少在短期产生国内失败者多于成功者,它也削弱了主权国家给失败者提供资金补偿的能力。那些不能参与国际竞争的国内生产者从本国更开放的经济中被淘汰。政府为补偿这些失败者所采取的赤字开支则面临着无拘束资本的流出所导致的税收来源减少。结果,政府减少了福利项目的范围。穷人越来越多地感到痛苦。结果是收入不平等的上升和两极分化,从而削弱了民主。[18]

观点3:全球化能使资本在国家间快速移动,经常产生收支平衡的危机和不稳定的国内经济运行。在这样的情形下,欠发达国家(less developed country,LDC)被迫接受来自发达国家和国际组织的一般涉及严厉措施的经济改革压力。经济危机对穷人的伤害较富人更大,加剧了国内收入的不平等。接着产生社会动乱,对极端组织的支持也随之增加。在这种情形下,虽然选举制度仍在运作,但公民权利和当选的立法者的要求越来越多地被忽视。[19]

观点4:全球化加深了种族和阶级裂痕,缩小了民主的民族文化基础。经济开放的失利者倾向于寻求基于种族或宗教的认同。得利者会推进歧视性措施以维护他们与失利者之间的差距。全球化也导致跨国界的劳工移民。本土居民为了减少竞争,一般试图严格限制或消除外来移民参与政治体系。所有这些行为加深了社会分裂和破坏了民主的巩固。[20]

观点5:全球化导致民族国家的多数原则VS新的全球掌权者(非正式的全球权力精英网络)的格局。经济开放的代价是国家的决策者受到跨国投资者或外国决策者的影响;由于全球精英的影响是无形的,很少受媒体监督,政府和国会对他们的行为享有的主权越来越少。[21]全球化能使国家和跨国公司控制和操纵提供给公众的信息。由于新的信息技术的帮助,国家和跨国公司向公众提供经过处理的、仅代表某种观点的信息。他们也能更好地、更严密地监视民众的信息来源。结果是决定被作出的方式与公众所认为的决定被作出的方式脱节。政府变得更少透明和更少对民众负责,从而民主的水平下降。[22]

观点6:全球化导致公民概念蜕化。公民概念是民主国家得以正常运转和稳定的一个重要的先决条件。全球化市场将个人融入一种共同的、关心利润甚于关心公共和公民义务的“同质经济人”体系。不管政府是否实行民主的决策,个体只追求他们自己的利益。由于公众更少对公共政策的结果和内容感兴趣,民主逐渐被削弱。[23]

观点7:全球化扩大了南北经济差距。全球化更多地由发达国家操纵。发达国家从发展中国家吸走了资金、技术和技术熟练的劳动力。随着财富差距扩大,社会骚乱在发展中国家出现,它们的精英紧握权力,政府变得更少民主,从而导致依附论的故事重演。在一个由富裕的核心和贫穷的边缘组成的世界里,核心主导了边缘。边缘的精英与核心的精英团结起来剥削边缘的大众。跨国公司在发展中国家落户享受更低廉的工资和更宽松的劳工和环境标准,接着将利润汇回母国。跨国公司的渗透扭曲了发展中国家的经济,使东道国政治向自己倾斜,所有这些阻碍了民主。[24]

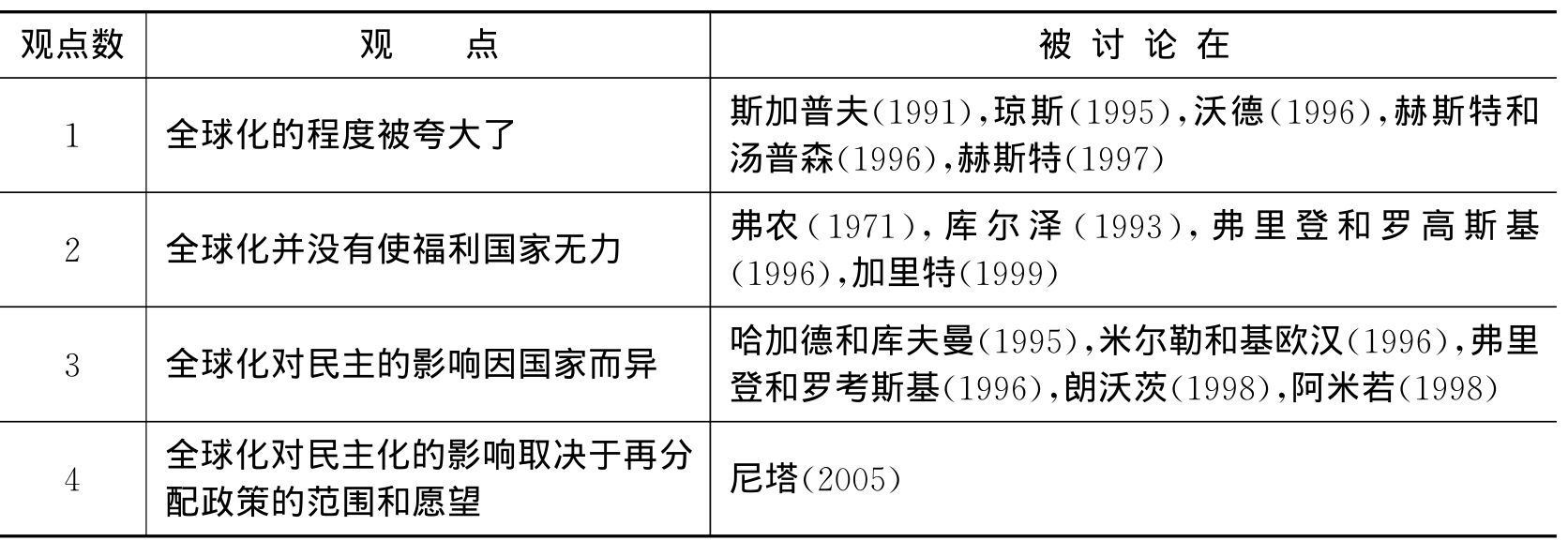

第三,全球化并不必然影响民主,大致包括如下四种观点,见表3‐3:

表3‐3 全球化并不必然影响民主

注:表中观点所在文献参见注释。

观点1:全球化的程度被夸大了。世界经济并不如通常所认为的那样被整合。大多数国际贸易发生在地区范围内。跨国公司通常有母国偏好,且大多数外国直接投资集中在少数几个国家。由于发展中国家一般不参与世界经济,其经济开放对民主的影响在起初并不大。因为发达国家已经是稳定的民主国家,全球化不会影响他们的民主水平。[25]

观点2:全球化并不必然使福利国家无力。国家经济越来越开放源于国家的精心选择。政府仍然对他们自己的经济施加相对大的控制。而且,由于现代福利国家提供了市场不能提供的公共产品(如社会稳定、产权和基础设施),因而能够对经济开放中的失利者提供补偿。所以,民主的水平并不必然随着经济开放而下降。[26]

观点3:全球化对民主的影响因国家而异,取决于政府政策、一国在全球强弱次序中的位置、国内政治制度、国内赢家和输家的同一性、经济部门是否私有化及民主的现实水平。例如,全球化引发的经济危机将迫使威权政府从支持民主的立场上退却。如果危机得到有效的管理,反而会增加公众对威权领导人的支持。因此,全球化对不同国家的民主的效果是不一样的。[27]

观点4:全球化是否导致发展中国家民主条件的改善取决于社会福利支出水平,亦即在全球化条件下,如果发展中国家政府扩大福利国家的规模以维持社会稳定和精英从全球化中所获得的利益,则在个人自由方面的重大进步可能会发生,否则发展中国家的精英因缺少重新控制社会的替代手段,会倾向于选择政治上压制的强硬立场。[28]

上述西方学者的观点不管有多么不同,他们其实都认同冷战后席卷世界的全球化浪潮对民主或民主化产生了影响,只是有的认为全球化对民主或民主化产生了积极影响(第一种论调);有的认可全球化对民主或民主化产生了消极影响(第二种论调);有的则认为全球化对民主或民主化产生的只是间接影响。总之,西方学者之间的观点争锋表明全球化对民主或民主化产生了影响。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。