四、宗教信仰

江南民间的宗教信仰有明显的泛神论色彩,从原始时期的三光崇拜,到游牧时代的庶物崇拜,进而为农业社会的山川崇拜,凡天上之日、月、风、云、雷、电、霜、露,地下之山、川、河、海以及怪石、奇树、毒蛇、猛兽,忠、义、仁、勇之人,无不各有神祇,所谓“埋少牢于泰昭,祭时也;相近于坎坛,祭寒暑也;王宫,祭日也;夜明,祭月也;幽宗,祭星也;雩宗,祭水旱也;四坎坛,祭四方也,山林川谷丘陵能出云,为风雨,见怪物,皆曰神”。(55)至于佛教,自汉明帝时期传入中原以后,其“转迷启悟,离苦得乐”的本旨,很快为民众所接受,而“三世因果,善恶轮回”的说教又与天地、祖先、吾师三大崇拜及传统的鬼神崇拜相互结合,在儒家“性善说”中汲取营养,并开始合流,渐至普及民间,是民间宗教信仰的主要组成部分。道教本植根于中国传统社会,尊先秦老聃为教主、最高天神,东汉末年,在方仙道、黄老道的基础上,汇合神仙、巫术、方术之说,而成为道教,并为民间普遍信仰。

安昌民间的宗教信仰与整个江南大同小异,首先具有浓厚的泛神论色彩,多种神灵并存,而物化为寺庙遍布,民间祠祀极为兴盛,清道光、咸丰年间,共有有据可查的寺9座,庵30座,(56)塑有神灵的庙14座、殿6座、阁3座。(57)寺庙是安昌民间宗教信仰的载体,镇民尤其是周围广大农村地区农户若遇患病、婚丧、动土以及天灾人祸等,必至寺庙敬神拜佛,祈求神灵庇护自己,因据调查显示,中国男子识字者仅10%,女子1%,有些村庄甚至一个识字者都没有,(58)文盲或半文盲的农户目光短浅,愚昧迷信,“他们不能代表自己,一定要别人来代表他们。他们的代表一定要同时是他们的主宰,是高高站在他们上面的权威,是不受限制的政府权力,这种权力保护他们不受其他阶级侵犯,并从上面赐给他们雨水和阳光”。(59)与此同时,往往将自己的各种人生愿望向神灵倾诉,以求庇护。或许对他们中的多数人来说,去这个寺还是那个庙、向这个神灵还是那个神灵寻求保佑,并无大的区别。因此,从寺庙的称谓看,有禅院、院、寺、庙、庵、殿、阁等;从供奉的神灵看,有大禹、龙王、观音、天医、城隍、关帝等。而未局限于寺庙称谓及其供奉的神灵具体属于哪个宗教、哪个派别。

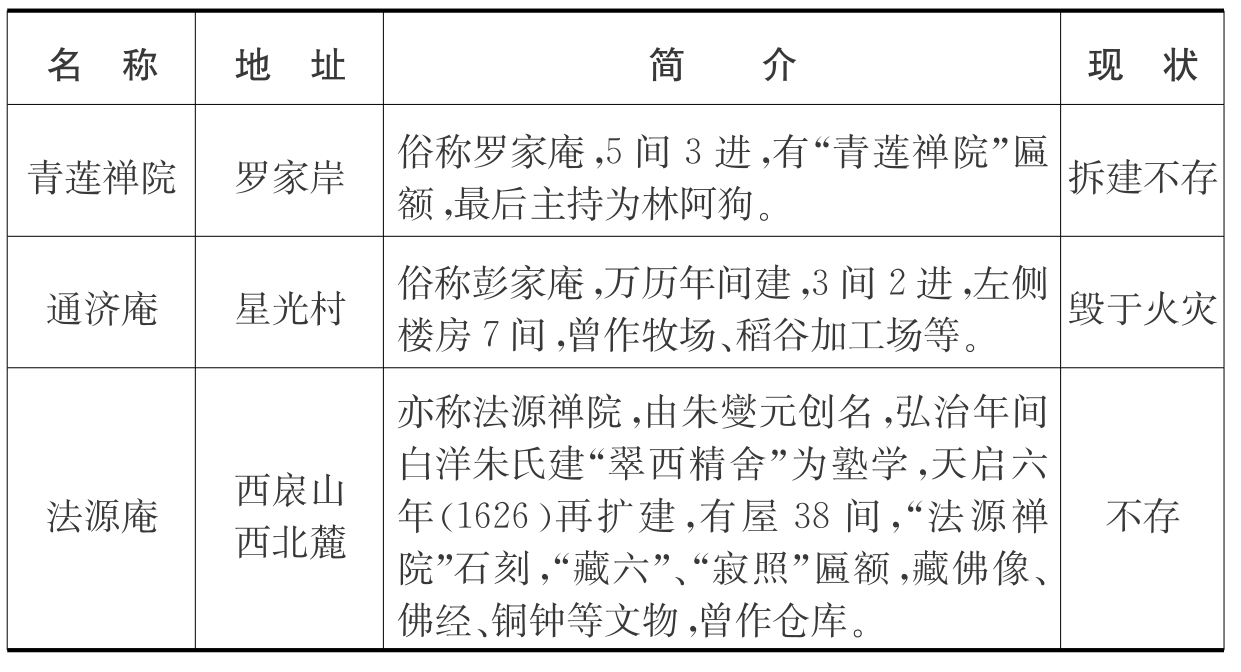

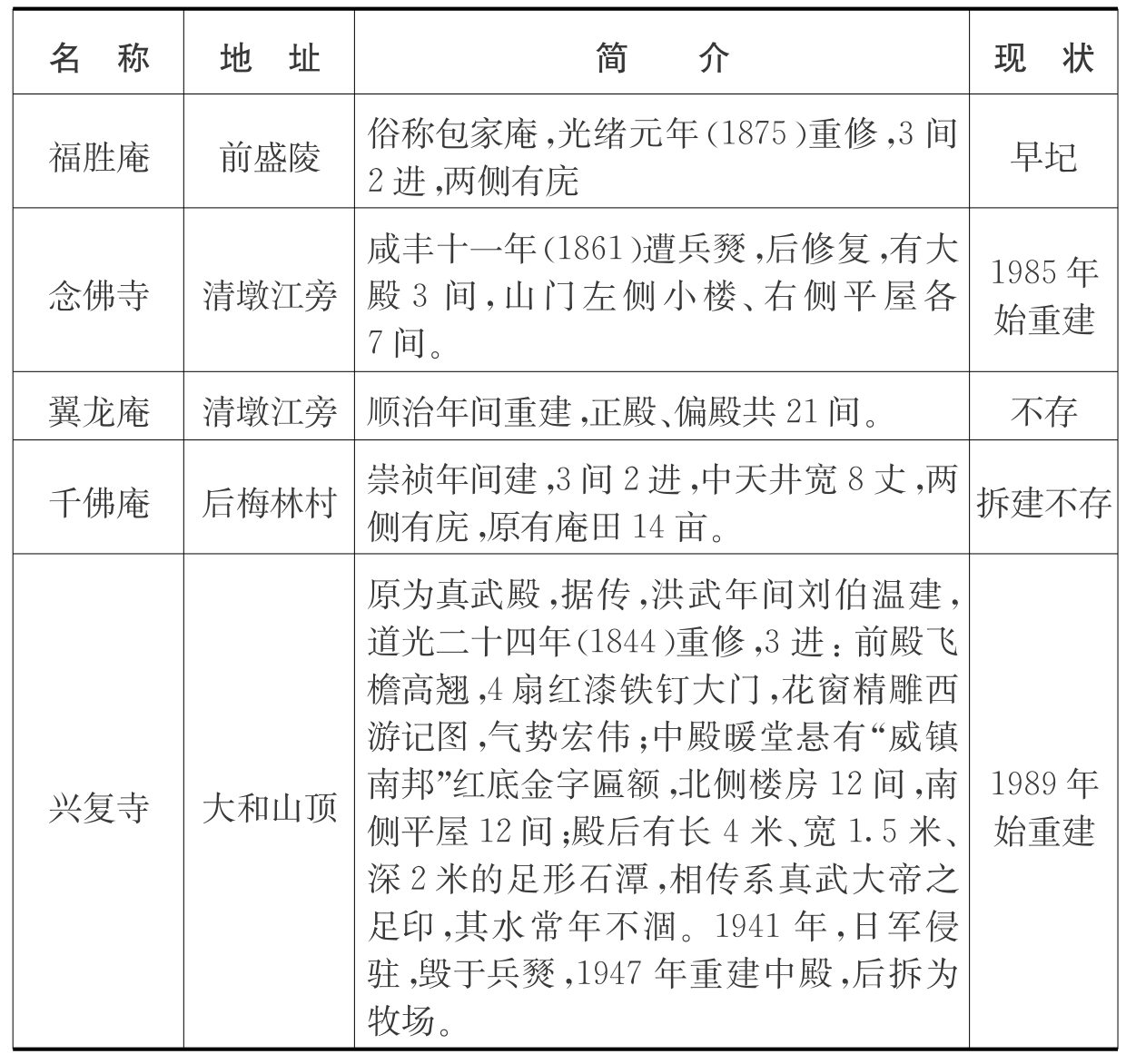

表7—3 安昌寺庵简况

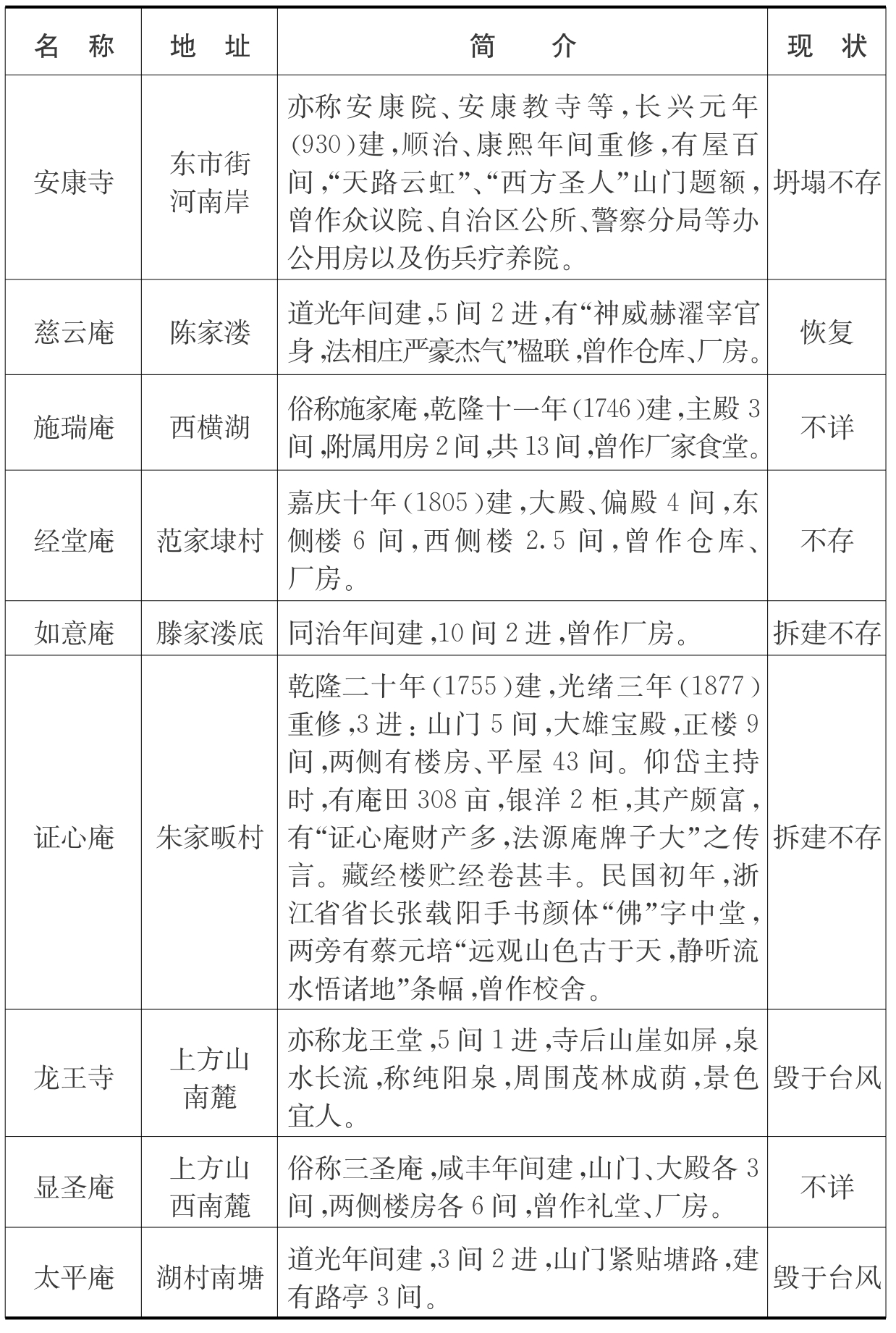

续 表

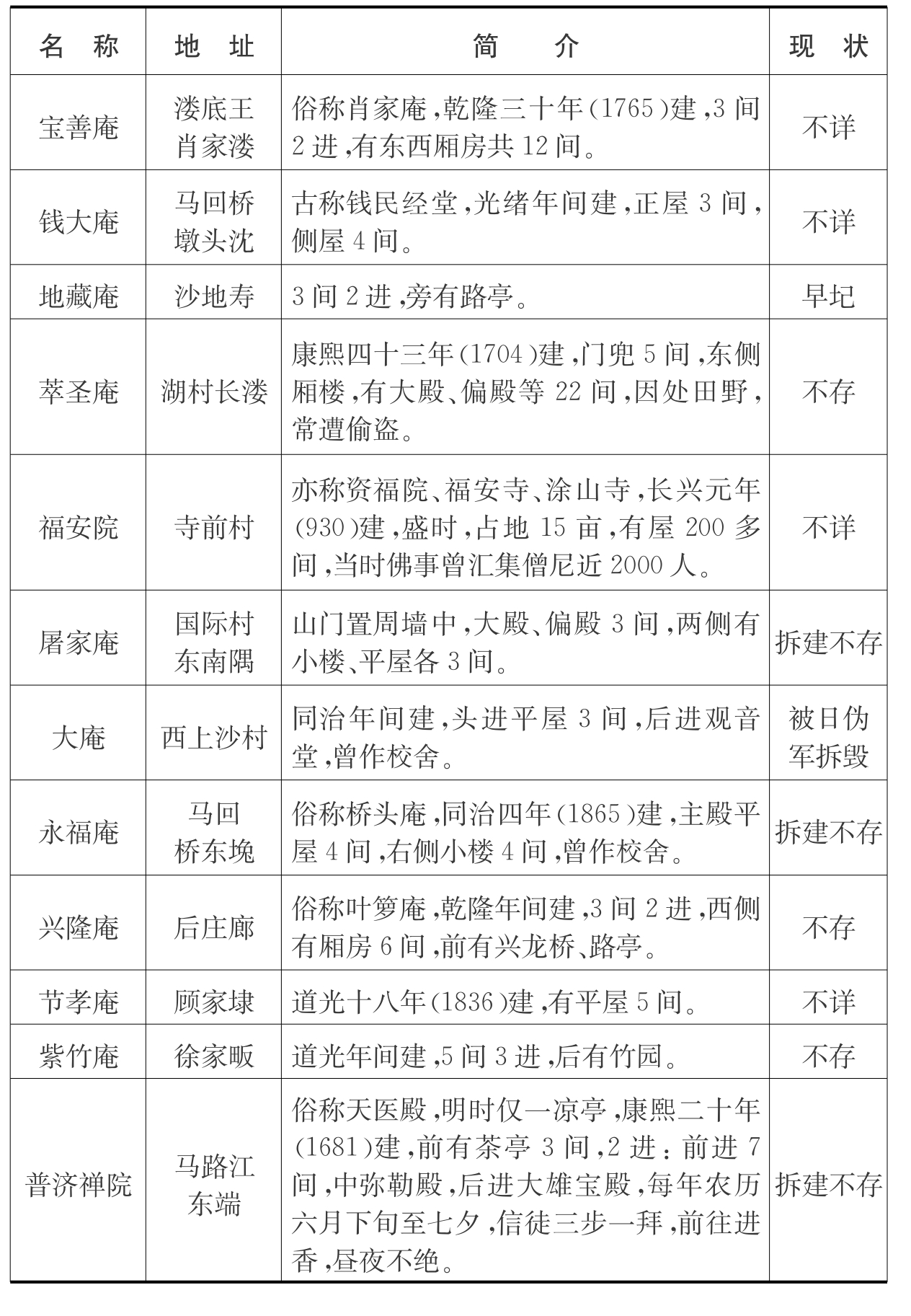

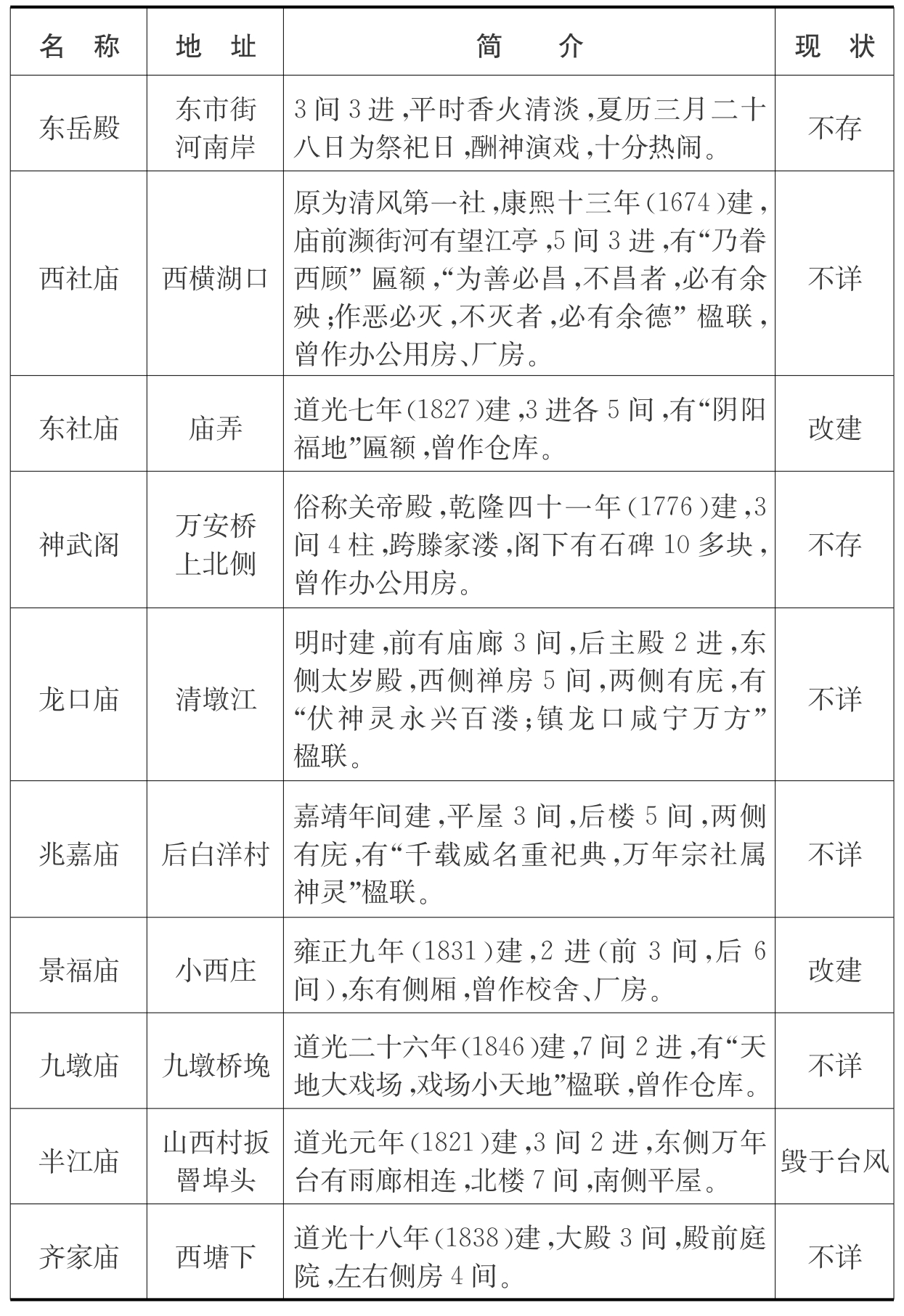

续 表

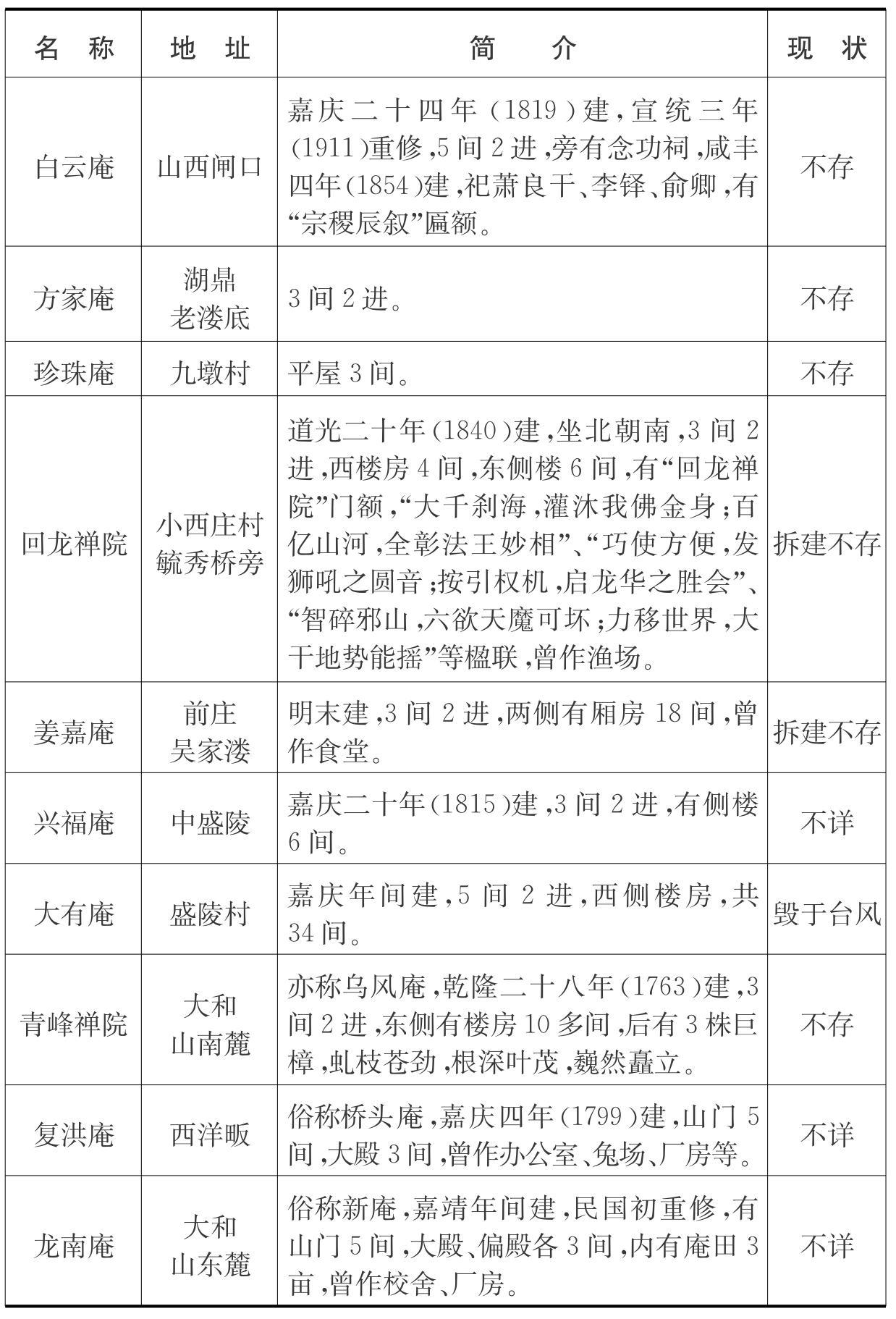

续 表

续 表

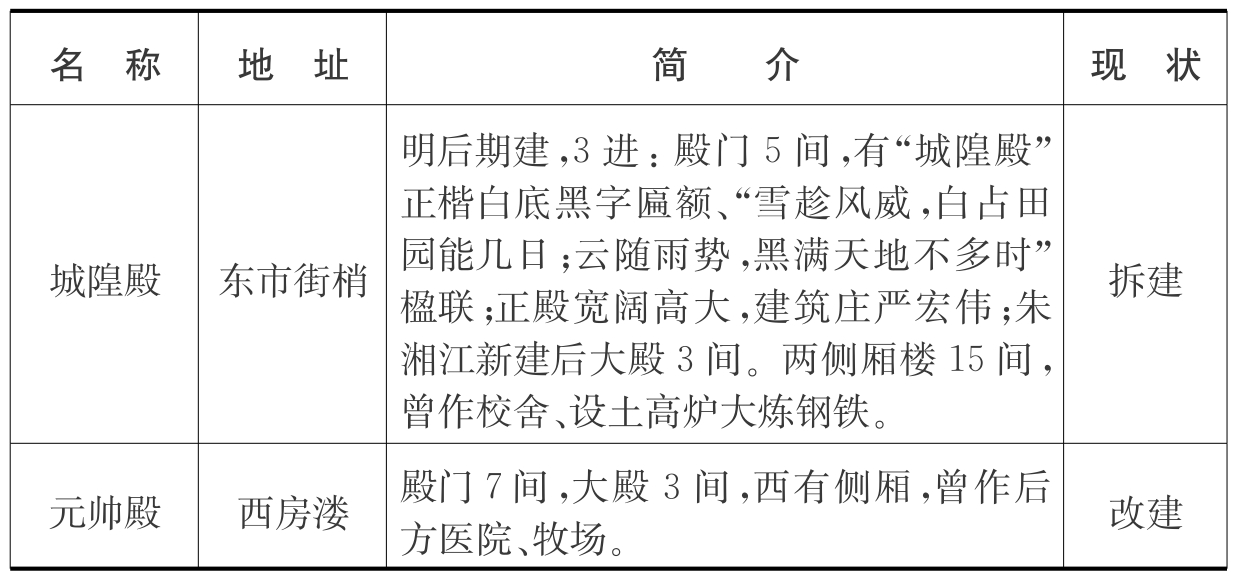

表7—4 安昌庙宇殿阁简况

续 表

续 表

既然安昌民间的宗教信仰并不特别在乎其内容,那么,其形式即显得格外重要。这个形式集中体现在迎神赛会上,并可以用3个“多”字加以概括。

其一,名目多。所谓迎神赛会,俗称庙会,即在神灵的诞辰或忌日以演戏、杂耍等娱乐形式举行祭祀活动。越人信神,自古称盛,早在春秋战国时期,就有“村民社赛”的记载。又因迎神赛会期间,商家店铺设摊经营,镇民农户来来往往,原本无市者顿成闹市,原本有市者更加繁荣。赛会拢市,故称会市。安昌的迎神赛会有城隍会、盂兰盆会、迎老龙王会(天旱不雨时晒老龙王像“求雨”)、迎瘟元帅会(疾病流行时迎瘟元帅神“驱疫”)。此类迎神赛会规模宏大,场面隆重,参与者众,既聚会又游行;另有迎神赛会文昌、子母、关帝、仓颉,规模相对较小,仅聚会不游行。

其二,环节多。请看城隍会的情景。

“敬天神、保太平、求吉祥、显豪富、示人才、出名声”,是所有迎神赛会的宗旨,也是安昌举办城隍会的目的。城隍会的时间在每年农历4月26—28日,会期3天。城隍一般在县级以上城市才有,安昌有城隍,且位于土地神之前,而处上位,突现了安昌作为市镇的重要地位。

第一天清晨,东、西、龙口3庙土地神东行至城隍殿陈述各自所履行的职责,城隍及其城隍太子随后会同3土地神,率领“会伙”向西出巡,队伍绵延可达数里之长,最后将落轿龙口庙。城隍会出巡的次序大致如下:由旗、幡、伞、牌等护手组成的执事队,负责通风报信、沿途清道;各村会伙,内有抬阁(4人共抬镂花浮雕木棚,6人在内演奏)、高杆(丈余铁杆,装有座架,分缚2—3岁孩童配乐竖行)、戏文(以10多岁男、女孩童,戴珠玉金银饰品,着绫罗皮裘服装,扮《西厢记》、《琵琶记》、《荆钗记》、《双蝴蝶》、《桃花扇》、《珍珠塔》等戏文)、扮演(有雷公闪婆、牛鬼蛇神、豺狼虎豹、虾兵蟹将、渔樵耕读、三十六行等)、唱班(由演员扮三星高昭、八仙祝嘏、麻姑献寿,在行进中边演边唱)、杂耍(如高跷、旱船、舞龙、舞狮、戏镋、踏缸、荡水碗、耍流星、打莲香、顶彩瓶等)、五丧(俗称闯祸五丧,一般非安昌本镇所辖范围不予接纳,人数不超过50人,内有鬼王、活无常、掇米筛阿四、活无常阿嫂、掌伞牛角笄、4个打街癞子,剩余者扮拿鎲叉的五丧)、警诫灯(纸糊,人抬,会活动的大灯,内容包括“铜钱眼里翻筋斗”、“棺材里伸手死要钱”等);神轿;还愿囚犯(身着红色罪衣,颈套枷锁,手系铁链,有的甚至反绑双手,背上插一斩条,表示犯有“死罪”。这些人或是患病时,曾在神灵前许愿,此时算赎罪还愿,或为父母代刑赎罪,范寅《竹枝词》曰:“张神迎罢迎岳神,活鬼成群状貌狞;更有数人被绑者,大书‘斩犯’是延生”)。

第二天,会伙集中龙口庙。一殿三庙皂隶分班“排衙”,主持“阴审”和“除厉鬼”。会伙表演各自节目,分胙肉,发犒赏,有散福之寓意。

第三天,城隍“回殿”,3土地神以及会伙后送。到城隍殿演落地庆寿等戏文以后,3土地神随各班皂隶回本庙。会期结束。

城隍会多在陆地与白天出巡,但部分也在水上或晚间迎赛。水上迎赛称“水会”,由四近各村“泥鳅龙船”迎赛。第一天聚集城隍殿前,船头朝殿门一字排列,等神轿西行,龙船分号抽签排先后,头尾相连,听神轿出西市清墩桥鸣铳,沿街河各桥上鸣铳声由西向东传至永安桥鸣铳,龙船起航,桨橹齐动,奋起直追,但不能越位抢先,要求在龙口庙东追上神轿。傍晚夜会之前东返;第二天比赛,上午东市水阁桥西至树场汇头,下午清墩桥西至茶亭桥东;第三天先随神轿东行,再送3庙土地神回本庙。晚间迎赛称“夜会”,会伙在神轿前边走边演,除皂隶、还愿囚犯外,按会伙分属各舟船。由于晚间迎赛,船上多挑纱灯,船头用火笼、火把照明,沿街河缓缓而行。街上店铺、住家点花灯或四角棚灯,桥上则搭彩棚,点明角灯,笙歌载道,灯月交辉,一派节庆景象。男女老幼,摩肩接踵,万头攒动,挨挤得无立锥之地。据传,民国时某年举办城隍会,掀起娱乐狂欢活动,神轿在东横桥难以转弯,只得拆除屋檐、翻轩,岂料发生斗殴骚乱,轧倒、踏伤多人,场面一片混乱,不得不动用警力,方驱散肇事会伙,一场喜庆活动不欢而散。

其三,花费多。迎神赛会规模宏大,排场豪华,参与者众,显现出日益加剧的奢侈之风。那么,举办一场迎神赛会大约需要多少花费?1921年10月3日的《越铎日报》载:“阴历五月十七八两日迎神赛会,款由各店捐助,需费可三千元。其居民接待戚友,耗费更数倍。”至于每年的城隍会,花费更加惊人,难怪民间尚有“一万银元、二万烛、千万水粉妇女钱”之说。不独迎神赛会、娱乐节庆花费如此巨大,即使日常的道场法事追求奢华也毫不逊色,如清代中叶有安昌本地施主在安康寺举办“水陆道场”,俗称“打水道”,因知名度颇高,萧山、绍兴乃至杭州都有人赴会,每场花费银元300—500元。一场道场法事,动辄数百银元,参与者即使召集亲朋好友多方筹措也在所不惜。显然,排场豪华、挥金如土,既是当地经济繁荣的产物,也是宗教信仰执著的表现。

从以上对安昌民间宗教信仰的叙述,基本可以了解其真实状况。在生产力欠发达的古代,人们因无力抗衡或无法解释自然界和人类社会的许多现象,而把自己的种种愿望寄托于虚无缥缈的神灵世界。安昌民间宗教信仰追求的是消灾避难、祈祷丰年、大吉大利,凡与此相关的神灵或先圣,不论是否源于本地,也不管它属于哪个宗教,都将成为祭祀的对象。这种泛神论的氛围浸淫着安昌的每个角落,渗透并持续影响民众的日常生活。为了实现心中的乌托邦,当地民众不惜一掷千金,竭尽奢华,举办以城隍会为代表的各种迎神赛会,通过演戏、杂耍为主要形式的娱乐、节庆活动,将对神灵的敬畏之情发挥得淋漓尽致。进一步说,迎神赛会是江南民众生活中须臾不能离的活动,无锡人钱泳曰:“大江南北迎神赛会之戏,向来有之,而近时为尤盛……一时轰动,举邑若狂,乡城士女观者数万人,虽有地方官不时示禁,而一年盛于一年……甚至在城在乡俱崇华美,小街小巷迎接亲朋,使斯民咸入豪奢。”(60)而在此以前的明成化、弘治年间,杭州的迎神赛会即已十分昌盛,每逢迎神赛会,富家子弟都出钱凑会,“妆饰各样台阁及诸社伙,备极华丽”,并且“次第排列,导以鼓乐,绕衢迎展”,“倾城内外,居民闻风往观”;“如此者二年,掀动他境子弟,转相效尤”。(61)对此,田汝成评论道:“外方人嘲杭人,则曰杭州风,盖杭俗浮诞,轻誉而苟毁,道听途说,无复裁量。如某所有异物,某家有怪事,某人有丑行,一人倡之,百人和之,身质其疑,皎若目睹,譬之风焉,起无头而过无影,不可踪迹。故谚云:‘杭州风,会撮空,好和歹,立一宗。’”(62)钱泳的话是泛指,杭州昌盛的迎神赛会也并非个案,说明迎神赛会人人参与、花费巨大已是一种普遍的社会现象,能反映整个江南的一般情况,而安昌的迎神赛会,也有相当的代表性。

逮及近代后期,安昌民间宗教的基本面未见大的改观,但局部已发生细微衍变,并表现为西方基督教的传入和渗透,而使民间传统的宗教信仰中又多了新的内容。

西方基督教创于1世纪,包括天主教、耶稣教、东正教三大教派及其他一些较小的教派。唐朝初年,由中亚细亚传入中国,称景教。元代则称也里可温教,而天主教的道明会、方济各会也相继入华,几十年间习教者达3万多人,开创了中世纪基督教在华传教的“黄金”时代。(63)但限于多种原因,西方基督教则随着元朝的灭亡而绝迹中原。明末清初,值西方资本主义原始积累时期,西方基督教卷土重来,嘉靖三十一年(1552),天主教耶稣会传教士圣方济各·沙勿略(Francis Xavier)到达广东台山县上川岛,谋入广州,但未如愿,客死该岛。万历二十九年(1601),耶稣会传教士利玛窦(Matteo Ricci)赴京。继后,汤若望(Johann Adam Schall Von Bell)、南怀仁(Ferdin and Verbiest)等继续扩大传教领域,甚至“出入宫廷,颇形利便,与太监等往来,常趁机言圣教道理”,少数名宦巨卿开始习教,徐光启、李之藻、杨廷筠并称中国天主教开教的三大柱石。并被获准可在中国13省自由传教,习教者达数万人。(64)康熙年间,全国28个城市设有教堂,习教者15万人,其中耶稣会习教者11万人。(65)

西方基督教在华的真正传播始于中法《黄埔条约》。《黄埔条约》除攫取英国在中国的特权以外,又在中美《望厦条约》允许美国人在通商口岸“租地自行建设礼拜堂”的基础上,明确规定“佛兰西人亦一体可以建造礼拜堂、医人院、周急院、学房、坟地各项”,倘有中国人将佛兰西礼拜堂、坟地触犯毁坏,地方官照例严拘重惩。(66)该条约为传教士在华设堂传教的最初根据。道光二十六年(1846),在法国专使拉萼尼(Theo dosede Largrene)的压力下,道光帝发布上谕,准免查禁天主教,并同意给还天主堂旧址。“这实在是清廷对待天主教政策上的一大改变,从此,天主教乃得自非法传布的状态进而获准公开传布了”。(67)天主教弛禁政策促进了西方基督教的传播,在1843—1853年的10年间,来华教会组织从20多个增加到了165个,(68)传教士纷至沓来,仅耶稣会在1843—1857年间就有58名传教士来华,先后分派江苏、安徽以及河北的东南部。道光二十六年(1846),教区达到10个之多,即澳门、南京、北京3个主教区,陕西、山西、山东、湖广、江西、云南、香港7个代牧主教区,习教者32万人。次年,在上海徐家汇创立了总部。(69)咸丰八年(1858)签订的《天津条约》规定:“凡中国人愿信崇天主教而循规蹈矩者,毫无查禁,皆免惩治。向来所有或写或刻奉禁天主教各明文,无论何处,概行宽免。”(70)根据利益均沾之约,其他各国也得到了这一特权。咸丰十年(1860)《北京条约》规定:“任各处军民人等传习天主教,会合讲道,建堂礼拜。且将滥行查拿者,予以应得处分。又将前谋害奉天主教者之时所充之天主堂、学堂、茔坟、田土、房廊等件应赔还,交法国驻扎京师之钦差大臣,转交该处奉教之人,并任法国传教士在各省租买田地,建造自便。”(71)宣布对天主教全面弛禁。从此,西方基督教的传播从秘密完全走向公开,传教士纷纷进入内地各省,深入穷乡僻壤,其中西班牙多敏我会深入福建、台湾,巴黎外方传教会深入四川、贵州、云南、两广、满洲、西藏,方济各会深入山东、山西、陕西、湖北、湖南,遣使会深入河北、江西、河南、浙江,耶稣会深入江苏、安徽、直隶。(72)基于这一传教现实,1879年,教皇将中国划分为5个传教区域:第一区域直隶、辽东、蒙古,第二区域山东、陕西、河南、甘肃,第三区域湖北、湖南、浙江、江西、江南,第四区域四川、云南、贵州、西藏,第五区域广东、广西、香港、福建。(73)华北以北京为中心,长江流域以上海为中心。传教士籍不平等条约进行传教活动,仅在江南教区以内,1866—1867年就有12名外国传教士和14名中国传教士,习教者7.3847万人。(74)

耶稣教至咸丰十年(1860),传教士增加到100多人,习教者达2000人。(75)同治九年(1870)后,其足迹几乎遍及中国各地。

基于上述背景,西方基督教渗透到安昌,而成为民间宗教信仰的内容之一,则是近代以来的事。传入并渗透到安昌的西方基督教是内地会。该会属耶稣教,1865年由英国戴德生(James Hud Son Taylor)创设,总部在伦敦,是耶稣教对中国派遣传教士的教会组织,因在中国内地直接设立教会,有时也被看成是一个教派。光绪十二年(1886),杭州基督教内地会传教士任志卿经萧山来安昌传教,先在咸益称店冯久乐家开始传教。同年,在新街弄购入楼房4间,改建为基督教福音堂,内设接待室,下分福音、事务、候讯、探望、整洁、招待、文教、膳食等组,组织完善。作为杭州基督教内地会安昌支堂,是山阴县第一座基督教教堂。传教活动由杭州基督教内地会传教士任志卿主领,并立宗云祥、王浣白2人为接班人,继立周圣域、许成美2人为长老,负责会务工作,习教者除安昌本镇外,部分来自党山、瓜沥、华舍、下方桥、黄公溇等地,路途遥远者多坐船来此聚会礼拜。1917年7月14日,3名英国传教士以及数十名习教者来到安昌参加基督教福音堂建堂20周年纪念大会,日夕传教,晚间放映幻灯,期间,镇民以及周围广大农村地区的农户络绎不绝,每日前往观会者数以千计,气氛热烈。经此广告般传教,习教者大增,据1921年12月27日《越铎日报》载:“入道信徒近三百人,乡间分堂已有七处。”又由杭州基督教内地会统一安排,派遣传教士轮流去党山、华舍、下方桥等分堂主持传教。

藉不平等条约庇护,西方基督教终于在安昌登堂入室,渗入当地民间的传统信仰中,而改变了民间宗教信仰的结构。就其传播范围来看,有一个由镇上向周围广大农村地区的显著特点,杭州基督教内地会最初在新街弄设立基督教福音堂,作为向安昌乃至山阴传教的桥头堡,再向附近党山、华舍、下方桥等渗透;就其传播对象来看,似以一般镇民与周围广大农村地区的农户居多,“总的来说,这些人温和、勤劳、不怀恶意。说到与外国人的关系,在我看来,老百姓是不招惹外国人的,除非他们的上司挑起敌意和仇恨。要说他们喜欢我们,或者愿意和我们交往,未免有些过分,但要说他们对我们怀有敌意,这也离谱甚远”。(76)传教士杨笃信(Griffith John)的分析应该是事实,若西方基督教的某些教义符合民间的心理需要,或传教士的某些举措满足民众的现实利益之时,一般民众遂有可能抛弃传统信仰,转相习西方基督教;就其传播形式来看,民间仍热衷于娱乐节庆活动,当1917年安昌基督教福音堂举行建堂20周年纪念大会时,镇民以及周围广大农村地区的农户络绎不绝,每日前往者数以千计,除习教者外,多数是图热闹、看新鲜,对每日晚间放映的幻灯颇感兴趣。

西方基督教在安昌的传入和渗透,改变了民间宗教信仰的结构,但是,这一改变极其细微,并未从根本上改变安昌民间宗教信仰的基本格局。仅从习教者人数观看,1921年近300人,因清末民初安昌镇域调整变化较大,若按人口最多的57402人、人口最少的14147人计算,分别占0.52%和2.12%,而取最多人口、最少人口的平均值计算,占0.84%。这一计算并不科学,所得答案只能作为参考,但与西方基督教在华传教活动最高潮时(1903年左右)习教者未超过中国总人口1%或1.5%的事实基本吻合,(77)无怪乎有传教士曾发出了“经营五十年而所得止此数,事之无益,从可知矣”(78)的叹息。若参照1844—1902年间发生的470多起重大教案以及地方上自行了结的数千起教案,表明民间传统的宗教信仰根深蒂固,是任何外力都无法轻易改变的,所谓的变革沉重而缓慢,以至于多少年过去,在民间宗教信仰被当做封建迷信大加鞭挞半个世纪以后,其许多的内容、形式仍作为非物质文化遗产加以保护、继承、弘扬,这一点都不足为奇。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

![[信仰主义]没有说清“信仰主义”](https://file.guayunfan.com/2020/zb_users/upload/2020/09/4.jpg)