第一节 选择性执法和“养鱼执法”

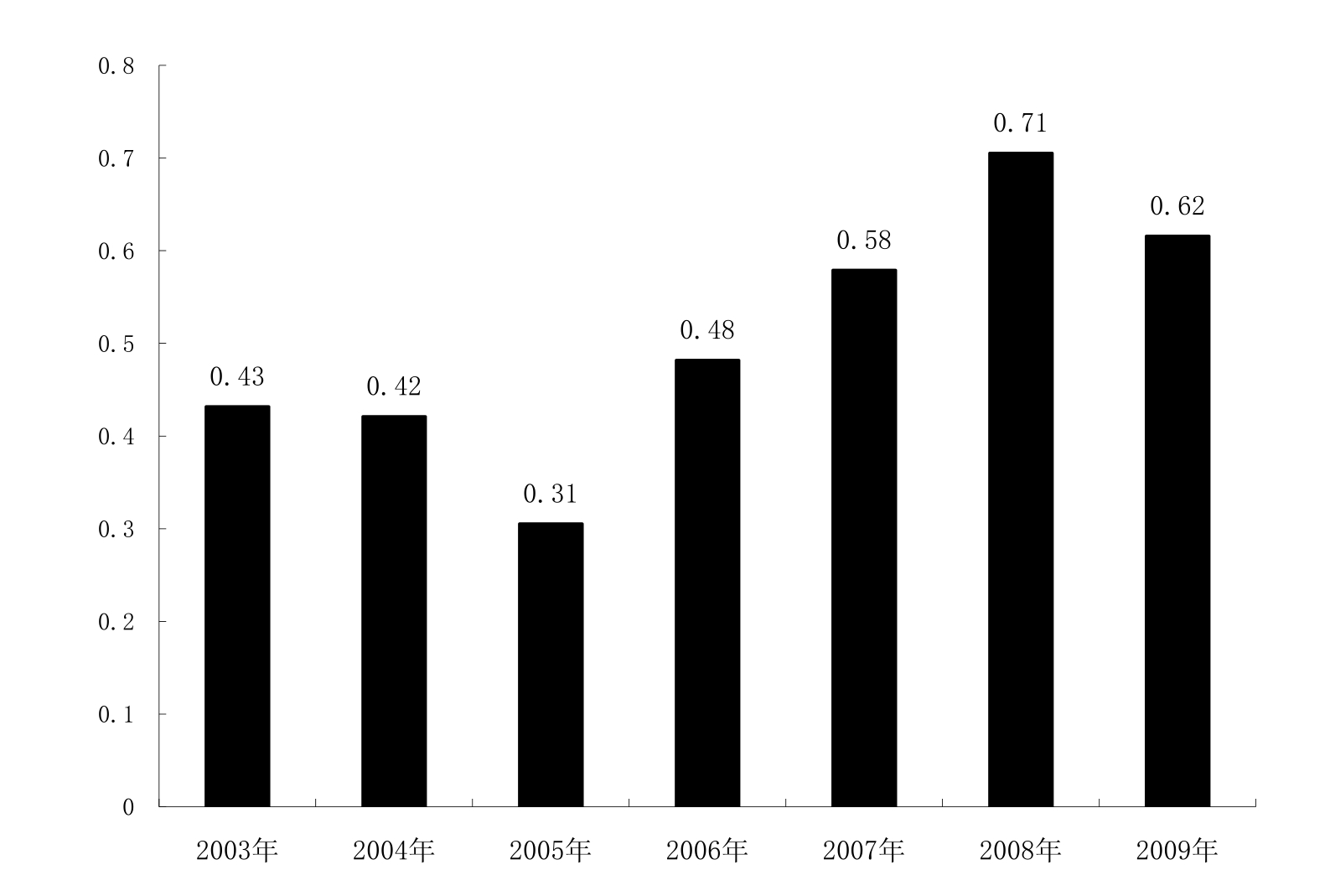

监管执法是决定食品安全绩效的重要因素,胡锦涛同志曾指示各级监管部门“加大监管力度,严把食品安全关”。事实上,如果不严厉执法,那么体制再顺、人员再多、经费再足、设备再新也是徒劳。[1]学界通常用罚没金额与案件总值比例来测量食品安全监管执法力度,认为其代表了地方政府对食品质量安全的容忍度,该比值越高,则执法力度越大,反之越小。在统一的法律框架和监管体制下,监管执法标准理应基本一致。我们查阅并分析了监管部门年鉴公布的数据,结果令人大跌眼镜:在食品生产环节,食品质量监督行政执法罚没金额与案件总值比例存在较大的年度间波动,2005年为0.31(即每1元涉案货值的罚没金额为0.31元),而2008年高达0.71(图4-1);在食品流通环节,从2004年起食品案件罚没金额与案件总值比例不断上升,其中2009年为0.82,几乎是2004年执法力度的两倍(图4-2)。从大数概率上说,全国的监管执法力度不应该有如此大的波动。监管部门究竟有没有严格执法,结果似乎已经不言自明。那么,我们如何来解释这一现象呢?

首先,政府在食品工作中关注多元政策目标:一是监管食品和食用农产品质量安全,2009年施行的《中华人民共和国食品安全法》明确规定地方政府统一负责本行政区域的食品安全监督管理工作;二是提升农业和食品工业的经济绩效,一方面确保粮食增产增收和食品极大丰富,另一方面促进食品消费市场繁荣,也就是通常所说的“一手托两市”;三是满足消费者对食品的需求,国家通过“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制,保障群众基本生活。从监管者自身的角度看,当前我国既有加强安全监管的问题,又有规范市场秩序的问题,也有振兴产业、发展生产、促进经济增长的问题,这些问题又是密切联系在一起的。郑筱萸时期的国家食品药品监督管理局就曾提出“以监督为中心,监、帮、促”相结合的工作方针,这便是监管者多元政策目标的例证。

第二个原因是地方保护。一些大型食品企业是纳税大户,也是吸纳就业的重要渠道,个别地方政府出于发展当地经济的考虑,包容或纵容企业本身存在的问题。一些食品安全事件发生后,处罚问题厂商和保护产业发展之间可能会出现两难。由于食品质量安全具有不可协商性,理论上说对问题厂商无疑应严惩不贷,但这样做可能使整个行业遭受重创。例如,中部某省金浩茶油致癌物超标事件发生后,当地政府的对策并非是严惩企业,而是提供了专项资金来帮助企业进行技术攻关。由此可见,对于一些带有行业普遍性的食品质量安全问题,处罚厂商与保护产业之间存在着矛盾。

然而,比起经济发展,食品安全属于“讲起来重要,干起来次要,忙起来不要”的事务。地方政府基于地方经济利益、就业等考虑,往往对监管部门施加压力。基层监管部门的同志经常有这样的抱怨:发现企业条件不够时,地方政府就会找你说:“我们这个穷地方搞一个企业不容易,也不是很差,在我们这里算好的啦,你们能不能帮它一把,有什么不对的让它整改整改就可以了。”这造成监管部门对于本地的食品监管往往不太严格,主要努力只放在对外地食品的监管上。甚至有人尖锐地指出,在财政分权背景下,地方政府保护是造成大规模食品生产企业生产不安全食品的关键原因。为保护地方“经济命脉”,地方往往对企业采取姑息的政策或“睁一只眼闭一只眼”的暧昧态度。上头压力大风声紧时,就象征性地多管管;等到风声一过,就放松了查处力度。[2]

图4-1 近年生产环节食品质量监督行政执法罚没金额与案件总值比例

(资料来源:历年《中国质量监督检验检疫年鉴》。由于详细数据不可获取,我们用全国质监系统行政执法罚没金额与案件总值比例来测量食品质量监督执法力度。)

图4-2 近年流通环节食品案件罚没金额与案件总值比例

(资料来源:历年《中国工商行政管理年鉴》。其中2004年~2006年数据项目为查处制售假冒伪劣商品基本情况(食品案件),2008年~2009年数据项目为流通环节食品安全案件。)

此外,由于财力悬殊,地方政府负总责的能力也是不尽相同的。《中华人民共和国食品安全法》规定抽检不收费的用意是好的,这是为了防止监管部门借抽检乱收费给企业带来沉重的负担。但是对于经济欠发达、贫困落后的地区来讲,当地政府可能没有财力支付抽检费或者更倾向于将资金分配到其他更急需的用途上。在2010年问题奶粉事件中,大多数毒奶粉是在发达地区被抽检发现的,其来源产出地又大多位于欠发达贫困地区,就深刻反映了地方政府负总责存在的问题。

三鹿奶粉事件就是地方保护的典型。据了解,石家庄市政府2008年8月2日在接到三鹿集团关于奶粉被三聚氰胺污染的书面报告后,多个食品安全监管部门即派员赴集团要求以人盯人的方法安慰患儿家属、“拿钱堵嘴”,这倒也符合当前个别地方的维稳思路——人民内部矛盾用人民币解决。当时,石家庄市反复强调注意保密、防止消费者上访、尽力避免“媒体炒作”,直至9月8日河北省政府才收到石家庄市政府报告。自2007年12月起陆续公众投诉、媒体曝光,至2008年9月12日三鹿被政府勒令停产,历时9个月之久!

事实上,地方保护的问题不仅在食品产业中出现,其他领域也是同样。过去一些省市搞药品“准销证”,以监督检查的名义对外地药品收取高额抽检费用,通过增加成本削弱其竞争力,或者干脆不允许其进入本地市场;也有一些省实施严格的烟酒专卖,目的是设置重重关卡阻碍其他地区的烟酒进入本地市场。记得前些年媒体报道一个事件,一家药品生产企业因违规操作被当地药监部门处以5000元罚款。一家年产值上亿、利润额数千万的药品生产企业,仅仅被罚了5000元钱,让人情何以堪。我想有了这番经历,企业老总可以更加有恃无恐、肆无忌惮地违规操作,他甚至可以直接给监管部门拍20万——“包月”违规!

监管者的选择性执法在客观导致行政相对人的“选择性守法”。笔者访谈过一些违法违规的食品生产经营者,他们认为很多人都有同样的抱怨:违法违规生产经营食品的企业很多,为什么偏偏抓我?换句话说,其并没有意识到自己所犯错误,认为被抓只是自己倒霉而已。如果生产经营者抱着这样一种心态,那么行业自律水平绝对不可能提高。一些食品生产经营者中甚至形成“选择性守法”的习惯,也就是在专项行动的时候才遵纪守法,而当政治风头一过马上就放松了。

选择性执法的孪生兄弟叫做“养鱼执法”。我们来看网络上广为流传的一则报道:

记者在调查中了解到,现行体制下,一些地方监管部门的办公经费和人员工资,要依靠上级返还的收费罚款来“解决”,这多少造成了一些部门和工作人员的“执法为利”。

山东某县质监局一位食品审查员曾多次向记者反映基层监管问题:“现在的财政供养机制不是很顺,收费罚款省局、市局都扣一部分,剩下大约80%是‘自己’的,所有人的工资福利就从收费、罚款中出。如果说之前曝出的上海出租车运营是‘钓鱼执法’,我们现在就变成了‘养鱼执法’,每天的工作目标就是想着如何完成‘创收’任务。”

据了解,这样的现象并非个例,浙江一名基层监管部门负责人告诉记者,他们有的年份几个月可以不干活,因为“前期努力”,已经提前完成了全年的“创收”任务。记者在“质量技术监督人士的网络家园”——“中国质量热讯”网上看到,有些帖子说“我们的工资来源于企业的违法所得”,“只要给了钱,立马变成甜瓜脸。能否吃上饭比有没有面子重要些”。

此外,来自一些地方政府的压力,也削弱了监管力度。

(摘自《近期食品安全恶性事件频出 监管被指“养鱼执法”》,载《新京报》2011年4月19日)

也许有人会问:许多监管部门不是早已实行财政收支两条线了吗?怎么可能还有“养鱼执法”!实际上,财政收支两条线只是“看起来很美”罢了,本质上换汤不换药。笔者曾到东、中、西部的基层深入调研,了解监管部门罚没收入返还的“潜规则”,得到的答案是一致的:每年年终制定下一年预算的时候,监管部门向本级财政报一个数据,譬如下一年目标完成50万罚没收入,于是财政在第二年初先拨付监管部门40万经费。到年底决算时,若监管部门可以完成既定目标,就万事大吉;若不能完成,就要将相应经费退还财政。这样的制度设计,既可以在表面上做到收支两条线,又可以调动监管部门的执法积极性,实乃一举两得。但问题是,罚没收入依旧与监管部门的经费直接挂钩。

当然,这种实际上的罚没任务在实践中也有一定作用,使得监管体制中的某些弊端没有带来监管绩效的恶化。笔者曾在中部一些省份的基层调研,发现不少县从2000年至今尚未有一起食物中毒死亡的事件,尽管期间发生的食物中毒事件有数十起之多。于是一个有趣问题是:为什么我国基层食品安全能维持一种低水平的均衡?

“剩余控制权”(residual control right)概念可以对这一状况加以解释。新制度经济学认为,产权所有者应当拥有与产权相关的信息和决策权,唯有如此才能发挥产权的效用,从而追求最优绩效。 这一概念同样可以被运用到公共政策领域,如我们所讨论的基层食品安全监管情况,尽管法律、法规对监管权的界定是不清晰的,监管的环节中也存在诸多制度设计上的漏洞,但由于相关部门有激励对这些责任不清晰环节进行监管,从而保障了责任不清晰没有变成责任空白。而激励各部门对责任不清晰环节进行监管的,也恰恰是由于财政约束所带来的中国独有的制度设计——罚没任务。让我们对此做一番阐释,由于食品安全的监管是一个连贯的链条,因此各个部门对罚没收入的争夺会异常激烈。正是因为法律、法规所明确界定的监管职责无法满足各监管部门完成罚没任务的需要,因此监管者不得不在界定不明晰的“灰色地带”寻找罚没的机会。例如季节性食品(如月饼)的安全监管一直是权责界定不清的一个领域,于是笔者在访谈中听到不同部门的负责人谈到本部门对季节性食品的监管权。此外,街头行商游贩的管辖权也一直没有明确界定,不少部门也都对此表示出兴趣。

当然,不论是选择性执法抑或“养鱼执法”,都是个别地区和部门存在的问题,我们相信主流还是好的。现在更令人担心的是另外一个问题——食药监机构属地化改革,这对于地方监管部门积极性的打击是巨大的。举个例子,东部某县级市的食药局本来是该省罚没收入最多的县级局之一,有200多万元。2008年国务院办公厅下发123号文,将食品药品监督管理机构省级以下垂直管理改为由地方政府分级管理,业务上接受上级主管部门和同级卫生部门的组织指导和监督。此举带来的直接后果是该局的稽查队伍几乎被解散了,很多人走了,当年的罚没收入降至历史最低,其部门经费也就相应减少,这势必影响到工作人员的积极性。

本刊记者调查发现,自2008年以来,安徽、山西、浙江、江苏、内蒙古等地均有药监系统职工流失现象。部分县级食品药品监督局人员工资至今无着落,较严重的如河南省2009年招募的药监系统公务员长期未接到入职通知。究其原因,很大程度上与机构改革期间地方财政状况和改革过渡不畅有关。

垂直管理时,各地药监部门资金均由省财政厅拨到省药监局,再由省药监局逐级拨发。属地化管理后,药监局公务员的工资则与地方财政直接相关。安徽省滁州市药监局某工作人员透露,其月工资已从2600元降至1690元;广西的上述科员也对本刊记者表示,他的月工资已由3000元降至2000元。

(摘自戴廉:《药监改革陷歧途:划归地方后办案量急剧下滑人员大量流失》,载《新世纪》2010年10月31日)

这恐怕是比“养鱼执法”更糟糕的一种情况——当监管者连罚没的动力都没有时,更何谈监管绩效?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。