由市场和审美的适应角度来考量,中国并不存在一个书籍印刷非常落后、书籍形态低下的时期。中国在明末就出现了饾版拱花的印刷技术,只是没有将其普及。同样,中国传统的印刷方式足以应付传统的阅读需要,只有当一个人数众多的阅读群体出现时才使得技术的改进成为必要,而这又与国家发展、社会环境等外部条件息息相关。中国对机械印刷技术的引入与依赖正好镶嵌在政治军事等格局产生重大倾斜的阶段,因此被预设地烙上了落后的标签,以此顺延的思维锁定在单向度的追赶之上。

中国书刊和印刷技术亦步亦趋地紧随着外部的形势,开始向日本采借,后来直接向欧美学习。虽然中国向外部学习的时间起步较晚,但是技术却在较短的时间内突飞猛进,从石印技术的引入到照相制版技术的使用,都飞速地追赶着西方的脚步。到 1930年代良友集团与邵洵美的出版机构均使用照相凹印技术,标明中国印刷技术已经向当时最先进的技术靠拢。

由于使用技术的相近,中国对技术处理的细节也与西方几乎相同。比如彩纸的运用方式。英国的伊文思(Evens)将简单的几色压在彩纸上以形成较多的颜色,19世纪末20世纪初此法在英国大行其道。中国在19世纪末20世纪初的书刊中也已将彩纸使用在广告页以及辑封上,以形成丰富的色彩效果。再如,单色印刷手工上色也是英国较早解决色彩的方式,这一方法也为中国书刊采用。又比如,1910年代,美国的期刊刚流行封面页对折装订展开成双页效果,中国的《小说月刊》马上也出现了目录三幅印刷、折叠装订、展开成大开的做法,这使得设计范围扩大,视觉效果增加。另如,色彩页张的贴入法。这一方法在1920年代别发书局的精印本中仍有出现,这一以较低成本来制造彩色页的实用方法也在中国书刊中出现了。

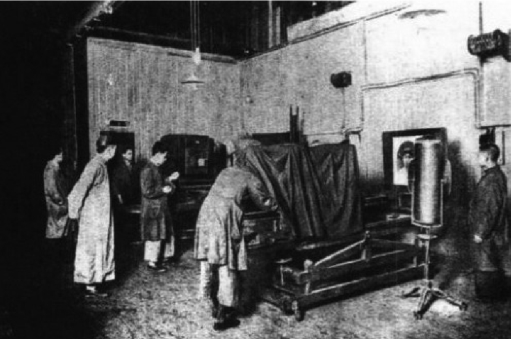

与此同时,是中国对字体的审美追求不间断地进行。早期中国向日本引入字型,但马上进行了自行的研制。到了1930年代,中国向日本输出新字体。再如,中期中国向日本与欧美学习石印以及珂罗版技术,但不久之后也进行了自主创新。以上一系列史实表明,中国在书刊形态所运用的技术上与外部参照系统的距离并不很远。(图6-3 中国1930年代的制版技术)

但不可否认的是,在向现代化行进的过程中,在外部两个参照系的强烈对比下,中国的脚步显得匆忙慌张,也没有足够的自信力。这首先表现在,在引入西方技术的同时,中国对中国传统木刻技术的放弃。20世纪初,在机械印刷成为进步的象征之后,传统印刷技术便成为落后的象征而被摒弃。20世纪20年代,弘一法师到上海来寻找雕刻文字来印佛经,几乎找不到一家出售木活字的作坊。同一时期,要印刷一部传统的中国版式的诗集,其出版费用已经远远超过了西式版式的书籍。鲁迅与郑振铎印刷《北京笺谱》与《十竹斋笺谱》,也是颇费周章。到了1930年代,中国传统的木刻已经凋零,这显现出对传统的舍弃有不够理性的一面。木刻的衰微也显示出传统印刷内在的缺陷,即缺少智识阶层的介入,而始终停留在技术的层面。虽然鲁迅想借由木刻运动的改动来重振中国传统的木刻,但这是一种故意的误读。在印刷中,无论是中国传统的木线刻画(wood line cutting )还是鲁迅倡导的木刻(wood engraving)都是印刷复制的载体,而鲁迅却是将艺术的媒介与复制的载体嫁接到了一个平面上。他的用意实际上是让新进的艺术关注到刚健有力的传统黑白印刷技艺,让艺术与印刷有一个天然的对接口。

图6-3 中国1930年代的制版技术

1930年代上海大东书局的照相制版

(图片来源:作者翻拍历史照片)

没有足够的自信力还表现在对西方图案资源利用时缺乏筛滤的机制。如果说在机械印刷刚刚引入时图案要考虑到技法与技术匹配而不得不使用外来图像的话,那么随着技术的发展与图绘复原性的提高,向西方借鉴技法的做法应该得到更正。而事实上研究者发现近代书刊形态发展有一个极有趣的现象,即从20世纪开始的每十年间,前半期总是洋风习习,而后半期则有回归传统的迹象。而总体上西化的趋势越来越明显。

20世纪开始,以素描及水彩技法对西方的图绘进行技术移植,比如当时西方著名插图家胡哥斯(Hugus)的画风就可以在《小说月报》的插图中找见,不中不西的图像也频频出现。到了20世纪10年代下半期,图画的背景与人物有了明确的交代,纯西方的人物出现得到控制。包天笑等人的怀旧情结将图绘又拉回到《点石斋画报》的图像表现时代。

20世纪20年代以后,以比亚兹莱为代表的新艺术得到了介绍。比亚兹莱取意于东方表现与西方文化的结合,他的设计突破了莫里斯做作的怀旧,加入了大量东方化的装饰元素与东方人物的造型特征,而且他的设计能够与大机械印刷作一协调,利用简单的印刷就能达到精美的艺术效果。其东方化的效果得到了中国艺术家的认同:中国艺术与其有着天然的亲和力,而且表现技法也有相近的地方。(图6-5 King Arthur 中比亚兹莱的插图)一时间,比亚兹莱的模仿者甚多。应当注意到的是,多数艺术家只是模仿了比亚兹莱的艺术形式,却没有深入考虑其图绘后的社会背景以及其艺术的诉求,一时间,阴柔之风盛行。

图6-5 king arthur 中比亚兹莱的插图

(图片来源:作者实物拍摄)

几乎同时引入中国的蕗谷虹儿(1897—1979)是日本大正时期的画家。如果说对比亚兹莱的引入还有时间上的一个级差的话,那么引入的蕗谷虹儿就是同时期的画家。这说明中国对西方艺术引入的速度加快了。蕗谷虹儿的画风,依然符合了东方的审美要求:纯美、浪漫、幽婉,笔法工丽严谨。学习蕗谷虹儿也不在少数。正如鲁迅所说,中国的图书插图“有时那主权是简直大半操于外国书籍贩卖者之手的。来一批书,便给一点影响”[5]。20世纪20年代后半期,朱凤竹的风俗画、丰子恺的软笔法以及陈之佛的图案画再次将洋化的趋势拉回了一些,也在社会上得到了一些共鸣。

1930年代初漫画之风盛行,新的版面分割方式也随之出现,但支撑其后的,依然是西方艺术。这种模仿形式繁荣了书刊的形态,但是也暗含着创作底线的下移以及审美的非正常倾斜,这表现在1930年代以后书刊形态中色情文化的泛滥以及构成主义的随意模仿之中。而鲁迅等推崇的木刻运动则又在中国传统艺术的视野中重新考量了艺术的维度,这次的回溯更远。张光宇的漫画作品中出现的人物形象也可以说是这种回归意识的回应。

对外的借鉴、引入,然后消化、反省与复旧,仿佛成为这几十年书刊图像发展的内在节奏。这也表现出群体跟进的无意识与个体反思的有意识,也表现出总体意识层面的波动性与无核心。

无信心还表现在对西方艺术思潮的介绍与实践之中。19世纪末20世纪上半期,莫里斯引导的强烈复古风吹遍欧美,但这一时期的中国书刊没有受到莫里斯的明显影响。这并非中国艺术家有着核心的设计思想,而是因为中国设计理论尚没有形成对接的入口,没有相应的艺术家引入其理论。直到1920年代初莫里斯倡导的工艺美术运动得到了一些介绍,但在时间上显然滞后了。而且即使有大致介绍(如丰子恺做过简单介绍),但是莫里斯的理论背景与中国实际情形相差太远而不易受到中国艺术家的重视,即使想实践也缺乏现实的场景。这一时期,日本柳宗悦已经在为民艺正名,日本的民族艺术开始得到妥善的关照。中国知识精英对民间歌谣以及民间工艺的收集也在这时开始,但这种工作更多与民族国家的架构相关。显现在设计领域的还是普遍的拿来主义,媚洋的思想蛰伏在设计家意识深处,成为普遍与正向度的选择。一旦外部环境允许,便欣然开花。1920年代后期与1930年代初期,西文的各种艺术流派都在中国找到了贩售的下家,正是这种意识的实证。但无疑,中国对西方艺术的接纳带着猎奇与炫耀的成份。为何接纳?接纳为何?这根本性的问题却始终悬而未决。

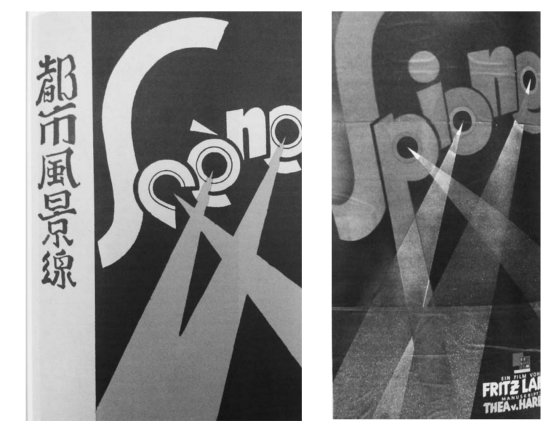

从设计主体来说,如果说在晚清的时候书刊图像表征并没有产生很大差异的话,那是因为当时的设计师以商业设计师为主,他们多数没有留洋的经历,他们的视觉感受也基于中国民间,传达的也是中国民间图像意识。但在20世纪20年代之后,图像的本位主义失去了根基:留洋艺术家纷纷参与到书刊形态设计中。上海都市文化与世界文化同步发展,中西方艺术的流通便利了,艺术家注重自身身份的标榜,图像的表达有了更多的空间与自由。这样,图像的表征也更有了意识层面的自觉。而图像的洋化更加说明了中国艺术本位主义的缺失,也间接说明了中国向现代迈进中的不自信。(图6-6 模仿作品书影)

即使在有强烈主体意识的个体中,对书刊现代性的追问,也是多声部、多层面的,从表达质疑、否定,到提出弥合、超越,显示的是由不自信走向自信的轨迹。

清末李伯元对呼啸而来的新世界保持了质疑的态度,他拷问了会党(革命)、新学、洋务等时代新气象,贬斥由新风潮而带来的泥沙俱下、良莠不分的局面,他指出形式的新并没有掩饰实质上的旧甚至是恶,停留在旧的境地或许是其现代性的表现。作为形态的表征,他拒绝在书刊上使用新式标点符号。20世纪20年代末丰子恺介绍了工艺美术运动,但他也在困惑,作为思潮引入,介绍肯定是有价值的,但这种引入如何作用于中国的场域却是令人绞尽脑汁的。

另一个阐发角度是否定。1910年代,包天笑经历了从雕版到机械印刷的整个过程,在其后期主编的《小说大观》中,他回归到吴友如式线画的时代:摒除西式的画法,消除阴影突出线条。或者,他是用怀旧与当时盲目的求新拉开距离。1930年代林语堂的复古版面表现出游学西方的精英阶层的自我标榜与印识,这种表征故意隔离了西方的视觉表像而突出了东方意境,表现出中国当代士大夫阶层的审美观 ,但显然这种自信只是小众化的自我陶醉而缺乏进步的维度。

也有人试图弥合差异。比如闻一多把中国的元素与西方的构图体现在一个版面之中,从而达到一种融合。陈之佛则以纯正的技法进行了中外图案的解构与重构,试图建立中国艺术的新标本。

但质疑也好,否定也好,弥合也好,这些态度之下依然暗含着中外艺术分立的潜台词,表现着后进者急迫赶上的心理。正如1920年代与1930年代在纯美术领域对艺术走向的争论一样,这一时期工艺美术的图像表征也注意到了中国性的问题,注意到中国艺术在世界格局中的面目。也与纯美术领域的争论一样,争论者裹挟在现代性的焦灼感中,将现代的维度拉伸为纵向的单向度轴线,而将艺术的现代性问题简化为“跟不跟,跟多少”的问题。这无疑取消了现代性的多种可能性。他们提供的方案,也就缺乏了理论上的高度。

图6-6 模仿作品书影

左:《都市风景线》封面

右:德国1930年代招贴画

(图片来源:作者实物拍摄以及资料翻拍)

相较于前者的姿态,丰子恺的“神气说”与鲁迅的“超越说”,则对中国传统艺术有着更多的信心。丰子恺认为,西方艺术是科学的,东方艺术是音乐的,东方艺术本质上高于西方,所以中国的艺术,就是世界艺术未来的方向。作为形态表征,他继续以软笔漫画表达东方艺术的神韵。丰子恺呈现的孤芳自赏似的觉醒,缺乏与时代对接的气场,也缺乏开阔的容纳量。在抗日战争全面爆发后,这种画风即出现了危机。鲁迅的态度,则是不分艺术的东西,也不分艺术的过去与现在,创造消除国界与消释时间的永恒艺术。为此,鲁迅最后寻回到了文字的表现,只能说明这种现代性探索还具有实验的性质。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。