乡村风水形势的涣散,是河道体系瓦解的连锁环节,它从精神领域促进了乡村聚落的瓦解。

上海民间为亡者选择坟址,一般讲究三面环水,且水道须是通潮汐的泾浜。传统的阴阳五行说认为,气逢山而生、逢水而止,三面环河、一面开阔的地势,使远方高地来的吉祥之气从开阔的一面进入坟地,在三面河道的环绕下停聚下来,可为子孙带来福泽。河道须是活水,最好是迂回状,这样即可带来水清木华的旺盛之兆。但随着城市马路一直向乡村地带延伸,城市空间一直向周边蔓延,河道或被填塞,或被阻断,或已淤积,潮汐不通的大局等于把环绕坟地的活水变成了死水,原来处心积虑构建起来的家族风水形势也就不复存在了。

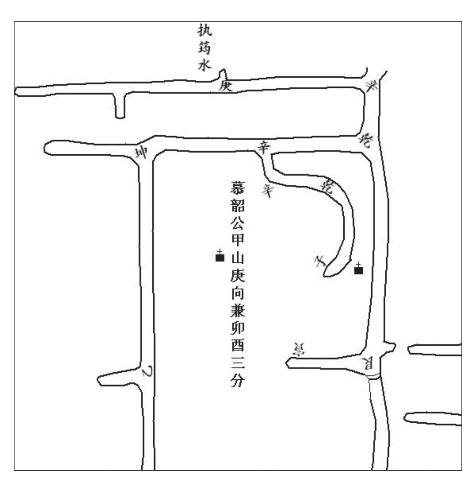

图5- 3:黄氏族谱中的二处祖坟墓穴位置以及河道所代表的风水意义

(资料来源:上海档案馆藏民国时期纂修上海地区之家谱系列——《重辑黄氏雪谷公支谱》十卷,民国三十七年铅印本。此图系笔者根据家谱中原图重绘。)

坟地风水遭遇变故,迁坟是早晚的事。在更远的乡村另觅一块风水宝地,安抚祖先的魂灵,是事关家族未来福祉的大事,所以坟地迁移远非出租土地那样简单。这不仅仅是地产商赔付一些金钱就能解决的问题,还需要长时间的心理准备和组织策划。有时地产商操之过急,反而会引来暴力冲突甚至吃官司。1875年一位负责筑路的西人遭到当地乡民殴打,显然是因其对中国人的风水观念缺乏尊重而触怒了众人。据当时《申报》载:“本埠虹口至吴淞之马路,自去岁兴工,凡逐段之工作,皆令当地之保甲承包,原所以免人众肇事办法,固称美善。乃不料去腊之二十七日午后,在江湾镇东仍有督工西人熙尔被殴之事,当经列诸前报。兹闻其起衅之由,知系该处之包工总甲徐大全及金杏等,筑至寡妇苏张氏之祖坟旁边,原有沟河一道,拟将填连马路,而苏姓寡妇惑于风水之说,以为填断此沟,有碍苏坟,并称填断河道,致水流不能宣洩,诚恐有碍地方之田畴水利,随与工头阻挠,继令搭造平桥。盖寡妇抱恨先定,必欲阻止,遂邀集乡人支银二十元,办酒大醉,继见熙尔上来,寡妇遂上前紧抓其衣襟,熙尔既退,寡妇遂放声嚎呼,召来各醉汉,于是众人喊杀拥前,故督工西人未免在场拦阻,适将苏姓寡妇推至河中,虽不至于淹毙,迨至高声喊救,人聚众多,喧闹之间,因继及于殴声……”[5]

官方对民间风水观念的分量自然有足够的了解,所以在签发道契时,一般要在契尾特别附加一些文字,以阻止地产商操之过急地敦促迁坟。乡民在觅得新的风水宝地之前,一般也不会轻易答应迁移祖坟。

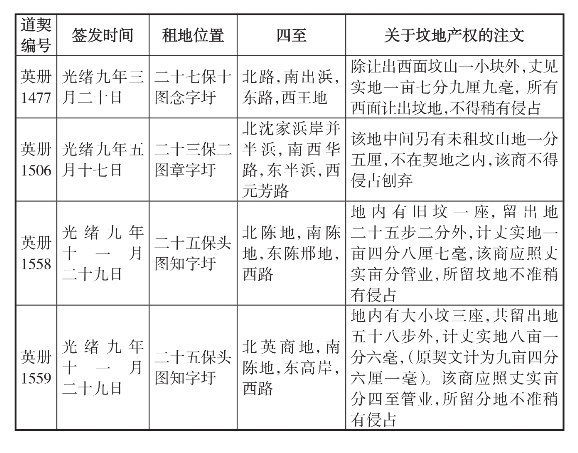

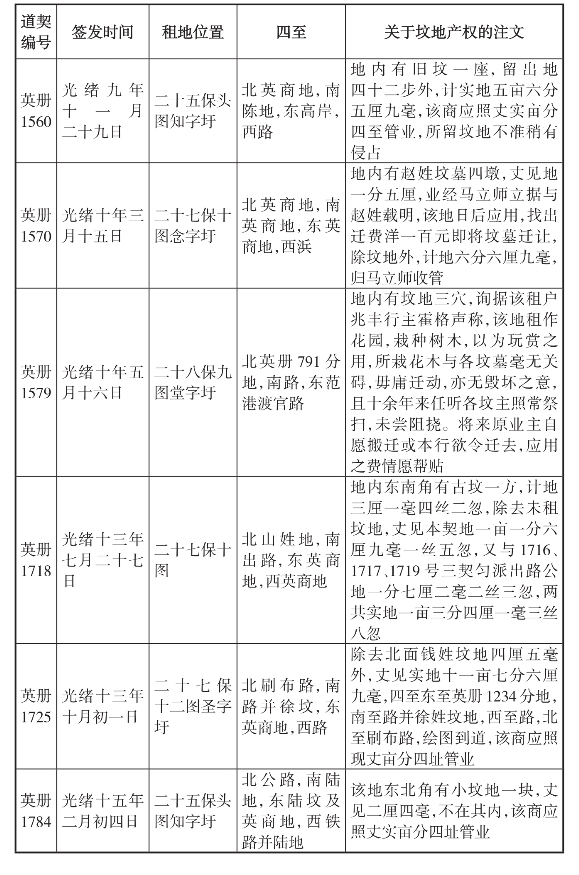

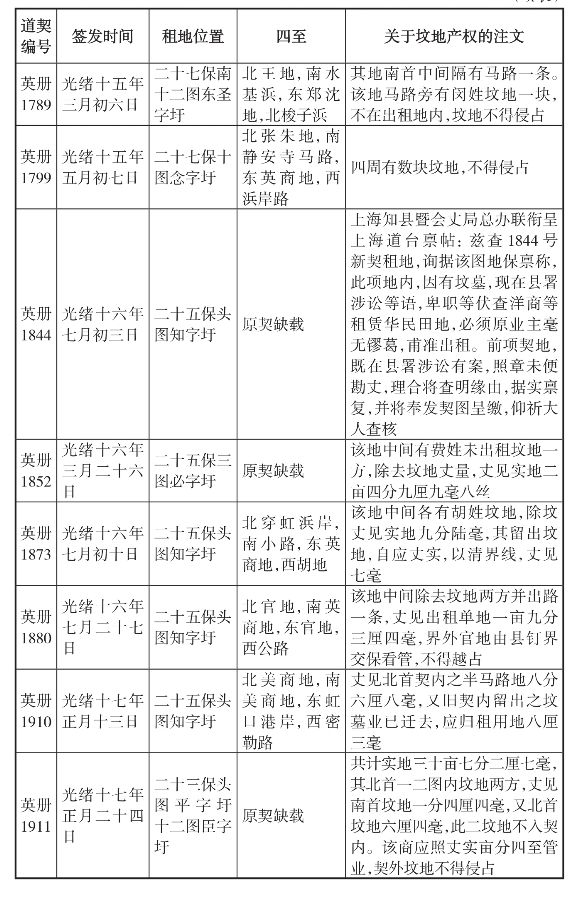

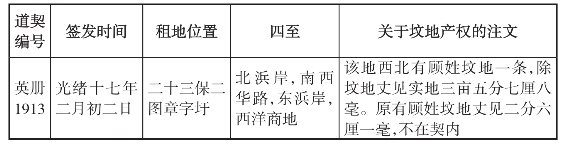

表5- 1:道契中对坟地产权有关规定的示例[6]

(续表)

(续表)

(续表)

乡民在寻觅新坟址的过程中,一方面夹杂着“不得已而为之”的愤懑情绪,一方面又惑于城市空间快速推进之大势,不自觉地加快迁坟的行动。一位曹氏家族的子孙在迁坟记中写道:“租茔先在本邑西北二十七保十图念字圩新闸薛家蘠,为始迁祖孟春公之曾孙、第四世老二房剑泉公、老三房君戴公暨以下数世之葬地也。由明以降越二百年。五口通商,沪与其列茔地东南辟为租界,所有平畴幽旷,悉成大厦高楼,惟尚弗侵我疆,差为幸事。乃前年英美二国租界复行推广,吴淞江以西至曹家渡口,民间坟墓迁移殆尽。茔地北筑马路,东矗教堂,孤陷围中,有实逼处此之象。用是集议,与其株守而使祖宗之窀穸不安,不如易地以妥先灵之为得。且教堂经再三商榷,势不得不租与之。爰于光绪二十七年辛丑九月二十二日巳时,破土检骨,易榇以箱,购地三亩余于邑之二十六保二十二图染字圩漕河泾西镇西南半里许,十月十二日巳时开凿金井,未时登山重封马鬃。……”[7]旧坟地的风水虽然遭到破坏,但在新的坟地周围“培土开河”[8],开挖出新的活水河道,也能使失去的风水形势重新构建起来。迫于城市建设的速度过快,有些人家原已迁过的坟地不得不一迁再迁,所谓“弻坟地迁祖墓,真万不得已之举也。以万不得已之举而至一至再,实有为时势所迫者”[9] 。

正因迁移坟地是一个漫长而繁琐的过程,坟场周边又地形复杂,水沟纵横,通常还有一些空地、余地,才给棚户区的扩展提供了充足的土地空间和社会空间。棚户区老居民在追述早期的居住环境时,坟地、菜田、淤塞的河浜这些元素出现的频率很高,通常成为一种极有冲击力的景观组合。一位来自江苏海门的老人说:“我记得我小时候这里除了几间草棚外,周围都是江阴人种的菜田和坟窟,晚上出门伸手不见五指,和乡下没什么区别的。”[10]虹口区虹镇老街棚户区的居民回忆说:“(以前这里)堆着大量积柩、尸骨,破木板到处可见。”早期的蕃瓜弄内,就有78条臭沟浜,还有随处可见的墓地。徐汇区北平民村原来就是一片乱坟场[11]。

较之于收益较高的农田而言,坟地及其周围的空地、祭田等,属于产出率有限的特殊土地,可为外来贫困人口提供更为廉价、支付得起的居住用地。在一个家族的坟地将迁未迁之时,族人一面心存侥幸,能不迁则不迁,一面又人心惶惑,对坟地周围荒芜的空地、淤积的河道或公有的祠田疏于管理。对于这些正处于变动中且用处不大的土地,地主将其出租或售卖,能赚取少许收入总比没有的好。外来的贫苦人“或联合向地主立约租赁,或由地主允其结庐,随便纳若干之租费”[12]。有的甚至直接被占用,而业主则懒得管理。在1930年代,居住在沪西小沙渡一带乡村边缘的贫苦人,每月付一元左右的地租,即可租得一方丈的地皮,来搭建自己的棚屋[13],这比在市区租房要便宜得多。人力车夫通常几家合租一块地皮,每月只需付几角钱的地租[14]。

一些贫困的外来户还有可能租到条件稍好一些的“祭田”或“祠田”来建造私房。传统上大家族的族人总以捐助祭田或祠田为功德之事,“族人皆量力来助,以其租供祭享外,则以为修葺之需,并体恤族之无告者”[15] 。一些有实力的家族拥有几百亩祭田是司空见惯的事,中等之家也常有几十亩或十数亩。这些祭田是族中的公产,一般委托给有能力的族人经营租佃之事,但遇到私心严重的“不肖子孙”,也常常出现经营不善、田产被变卖的结局,“非特田不可问,即祠宇亦变迁,仅余颓垣芜壤”。当时在城市空间扩张的步步进逼之下,风水形势发生变化,祭田的管理日渐松懈。一部分直接被城市建设所征用,例如曹氏家族的南山、北山田产,于民国四年被工巡捐局征用数块用以修筑打浦路、斜土路,在族谱中均有记载[16]。在这样的特殊时期,族中管事的人往往变卖或低价出租祭田以获利。由于风水田本属族中公地,又不便大张旗鼓地变卖或出租,“租额大都较轻”,正常年份也就“三至五斗”或折合成相应的金钱[17],这也给棚户区的扩展提供了方便的条件。由于城周乡村家族的坟地逐渐向外围迁移,祠田、祭田的状况也在变动,不少族人也将生存的空间转向城市,到最后,曾经作为家族精神支柱的祠堂也逐渐荒废了,甚至成为外来人口的租赁对象。据1951年漕河泾下属各行政村在土改前所做的土地调查,当地大户计家的祠堂占地2.917亩已租给了外来户;位于甲申行政村的郁家祠堂占地以及祠田47.471亩,分别租给了汤姓等41户外来人家;位于三联行政村的吴家祠堂占地2.600亩、郁家祠堂占地20.179亩、唐家祠堂占地2.548亩、杨家祠堂占地4.489亩,也均被租出[18]。

风水形势的涣散,不仅分散了乡村家族的凝聚力,促进了城周聚落的瓦解,也使棚户区得到更多的机会,进一步侵入到城周乡村的肌体之内。传统乡村聚落的形态逐渐被替代了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。