中亚地区自古以来就如一座民族和文化的大熔炉。来自古代希腊、伊朗、印度和中国的贸易、宗教和各种文化潮流,顺沿纵横交错的通道,从四面八方汇集到这里,犹如群芳争艳。在种族人类学(人种)关系上,中亚也是东、西方人种的接触交汇地带,欧洲人种和蒙古人种、短颅型和长颅型、宽面或狭面等不同体质类型在这里彼此接触和互相影响。不难设想,这种人类学过程和该地区的文化历史必然是紧密联系在一起的。从地理上讲,位于我国西北边陲的新疆维吾尔自治区和中亚紧邻(也是广义中亚的一个组成部分),其间并无不可逾越的自然屏障,中亚的许多重要历史文化、民族学和种族人类学现象,在我国新疆地区都有强烈反映。因此,研究新疆的古代民族文化史,除了其他学科如民族学、宗教学、语言学和考古学领域的研究之外,从体质人类学阐明该地区古代和现代居民的种系特征与人类学类型,无疑十分重要,也是追溯新疆乃至整个中亚现代各民族人民的起源和相互关系的重要方面。

新疆的种族人类学调查和研究开始得比较早。但这种研究是和来自国外的探险活动联系在一起的。从19世纪末到20世纪初,俄、英、法、日、德等国的探险家、考察队纷至沓来,频繁活动。其间,从新疆掠走了大量古代文物珍品,有的还取走了一部分古代居民的遗骸,进行种族人类学的鉴定和研究。所以,对新疆地区的古人类学调查从一开始便被外籍学者操持,但由于探险本身的掠夺性质而缺乏系统的发掘。他们所收集的人类学材料不仅数量有限,而且地点分散,基本上没有一定数量的成组材料;而后来的若干年里,则更无从事这方面的研究。直到最近的几年,随着我国对新疆考古力量的加强和重视,才陆续从各个发掘点收集了相当数量的古人类学材料,为进一步系统调查研究新疆地区古代居民的种族人类学问题提供了重要条件。

本文拟就过去和近期对新疆地区古代居民的体质人类学资料和研究作一综述,在这个基础上,对该地区古代居民的种族组成、种族来源和彼此间的可能关系进行初步讨论。但毕竟现有的资料还有许多空白,例如新疆地区的旧、新石器时代文化面貌仍不很清楚,更无可以确信的石器时代古人类学材料,已有的材料从时代层次上也并非特别明确,有些地点的材料还比较零碎,在地区分布上,如北疆的广大地区还几乎无材料可供研究。在这种情况下讨论新疆地区古代居民的种系成分之间的关系必定不是完整和充分的,还需要后人做更多的努力。

一、 早期的研究

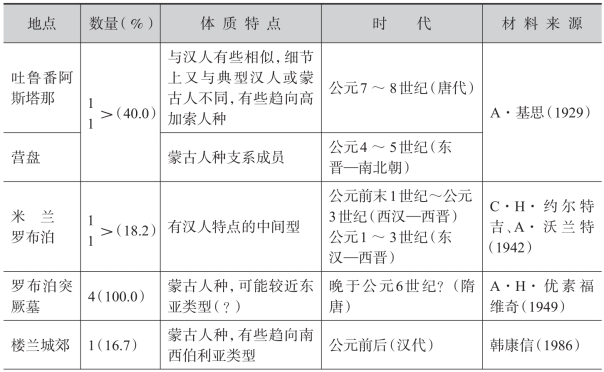

据笔者所查,从1929—1949年间共发表过3个新疆古代居民的人类学研究报告。其中的人类学材料皆系外国探险家或考察队从新疆掠走的。所收集到的这3个研究报告分别是英国的人类学家A·基思(A.Keith)、德国的C·H·约尔特吉(C.H. Hjortsjö)和A·沃兰特(A. Walander)及苏联的A·H·优素福维奇(A.N. Iuzefovich)完成的。下面分别撮要介绍。

(一) A·基思的研究

报告中的材料多得自A·斯坦因作第三次中亚探险时(1913—1915年)从新疆塔克拉玛干沙漠东北的古墓中取走的,共5具头骨,其时代被认定在公元初几个世纪之内。在这些头骨中,有1具是男性干尸的头,出自吐鲁番阿斯塔那大约公元7~8世纪的汉人墓。A·斯坦因曾认为吐鲁番位于匈奴故土范围,这具干尸头可能是一个匈奴人的。A·基思在考察了头上保存的软组织和颜面形态以后,认为这是一个蒙古人种的成员,与汉人相似,但在一些细节上,又不同于典型的汉人或蒙古人,特征趋向欧洲人或高加索人种。

其余4具头骨来自另外的地点,其中1具男性头骨(Ying, Ⅲ.1.01)采自鄯善县的营盘,墓葬时代可能在公元4~5世纪。A·基思在考察了这具头骨的整个特征后,认为是蒙古人种支系的某种成员,他指出,从测量值上看,这具头骨虽是中颅型,但在本质上是短颅类型。他特别强调这具头骨的圆锥形颅顶,这种形式在奥斯曼族土耳其人中有时也能发现。

在距离巴音郭楞蒙古自治州营盘不远的楼兰遗址(即A·斯坦因的Loulan site 1),采集了另外2具男性头骨(L. T. 03和L. S. 2.07),其时代可能为公元2~3世纪。A·基思指出这2具头骨很相似,具有明显的非蒙古人种特征。

最后一具头骨则出自距楼兰遗址西南约280公里的尼雅遗址风蚀地,其时代约为公元3世纪。A·基思认为它与上边头骨属于相同的人种。

A·基思对这些头骨进行了描述和测量比较之后,认为所有头骨代表单一的民族,具有蒙古人种和高加索人种两个大人种特征,是一种中间类型,他称之为“楼兰型”(Loulan type)。而且认为这种类型的形成并非由于混杂,而是自然进化的过程,它处在吉尔吉斯类型的蒙古人种和帕米尔及波斯的伊朗类型之间的联系地位。

(二) C·H·约尔特吉、A·沃兰特的研究

这两位德国人研究的人骨材料是斯文·赫定于1928年和1934年在新疆考察时采集的。一共有11具头骨,其中3具采自米兰,时代为公元前1世纪和公元3世纪之间,1具采自且末,时代不确定。5具出自罗布泊地区,时代较早的1具为公元1~3世纪,较晚的为公元2世纪以后。另2具头骨出自叙格特布拉克,时代未明。据C·H·约尔特吉和A·沃兰特鉴定,这些头骨的性别、年龄和人种特点如下:

头骨1(米兰,Grave 1):25~30岁的女性,显示诺的克(Nordic)北欧人种特征,似乎还有印度人和蒙古人的色彩。

头骨2(米兰,Grave 2):约20多岁的女性,有汉族人特点。

头骨3(米兰,Grave 3):约25岁的男性,推测可能是藏族人,但带有诺的克人特征。

头骨4(且末,Grave 6):约20岁的女性,虽有些印度人和蒙古人特征,但诺的克人的形态占优势。

头骨5(罗布泊,Grave 6A):50~60岁的女性,具有印度人特性,又显示汉人血统的气质。

头骨6(罗布泊,Grave 7B):约45岁的男性,具有蒙古人种特征。

头骨7(罗布泊,Mass-grave 1):约35岁的男性,既有诺的克人的特征,又有蒙古人和阿尔宾人特征。

头骨8(罗布泊,Mass-grave 1):约20岁的女性,特征很杂乱,诺的克人和蒙古人特征占优势,也有地中海和印度人特征。

头骨9(罗布泊,Mass-grave 1):约50岁的男性,似有诺的克和轻微蒙古人气质的印度人。

头骨10(叙格特布拉克):约20岁的女性,有明显蒙古人特征。

头骨11(叙格特布拉克):约20个月的婴儿,性别和种族特征难以确定。

C·H·约尔特吉和A·沃兰特最后将这些头骨按形态特点归纳成3个组:第一组(头骨1,3,4,5,8,9)6具长颅型头骨一般具有许多同诺的克人种相似的形态,与A·基思的“楼兰型”头骨有很大的共同性;第二组(头骨2和6)2具头骨为汉人种特征占优势的中间型;第三组(头骨7和10)2具头骨为短颅型,具有许多阿尔宾人种的性质,在其面部侧面形态上,是伊朗人类型。最后他们指出,与A·基思的“楼兰型”相比,这批头骨中的第一组与他们有很多特征符合。按A·基思的楼兰型,应该意味着由雅利安人种和蒙古人种的基本成分所混合,同时,第一组头骨有许多可靠的印度人特征。

(三) A·H·优素福维奇的研究

一共只有4具头骨(3男1女)。据A·H·优素福维奇指出,这几具头骨是俄国人马洛夫于1915年从新疆罗布泊周围的古代定居突厥人墓葬中掘走的。如果这几具头骨果真属突厥人,那么其时代当晚于公元6世纪。

A·H·优素福维奇认为这一组头骨的面部测量及其类型具有蒙古人种性质。如果根据颅长和面部主要直径测量,额角和面角、眶高和眶宽、额指数、眶指数和面指数等,这些头骨与中央亚洲人种的概念相符合。但是,在额宽、突额度指数、颅长指数和颞部水平有些缩狭等特征上,使这组头骨又同汉族人的头骨接近,而很小的最小额宽又使这些头骨与通古斯和雅库特Ⅱ组头骨接近。对于这些不同倾向,A·H·优素福维奇认为他们是蒙古人种的不同类型深刻混杂的结果;或者这组头骨所表现出的某种长颅蒙古人特征可能与西藏的长颅居民有关;但也可以将这一类型看成是某种早期蒙古人种的一般化类型的残遗,并兼有后来在北亚、中央亚洲和东亚不同民族集团中分化与强化因素。最后,A·H·优素福维奇声明,这些头骨在上述几种可能中,还不能肯定与哪一种情况更符合实际。换句话说,他未能确定这组头骨属于何种蒙古人种类型。

二、 近期的发现与研究

自20世纪60年代以后到最近的几年里,随着新疆维吾尔自治区考古发掘工作的加强和对出土人类学材料的重视,在新疆地区的一系列古墓地,如伊犁河上游土墩墓、天山东段的阿拉沟、罗布泊楼兰遗址、孔雀河下游北岸的古墓沟、洛浦的山普拉、和静的察吾呼沟、哈密焉布拉克和五堡及东北的巴里坤等地相继采集了相当丰富的人骨材料。这些材料对开展更大范围的不同时代居民的种系成分的调查研究,无疑具有重大的科学价值。其中相当部分的材料已经进行了研究,并且已经获得一些重要结果。现继早期学者研究之后,分述如下。

(一) 楼兰城郊古墓人骨的研究

这组人骨材料是1979—1980年从著名楼兰城址东郊两个高台地上,时代相当于东汉的古墓中采集的。共由6具头骨(3男、2女、1未成年)组成。随葬有来自中原的锦绢、丝棉、铜镜、漆器、五铢钱等。据C14年代测定,这些墓葬的绝对年代距今约2 000年,可以代表楼兰国居民的墓葬,且反映出与汉文化有密切的关系。

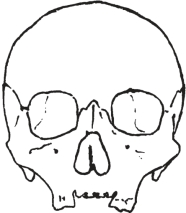

据笔者观测和研究,这6具头骨中,可确认为欧洲人种的有5具,以男性头骨为代表,其眉弓和眉间强烈突出,鼻骨强烈突起,颜面在水平方向上也强烈突出,但在矢状方向上为平额型。余下的一具头骨则有明显的蒙古人种特点,其一般形态与青海湖北岸刚察卡约文化墓葬出土的头骨很相似。因此,仅就这6具头骨的组成来推测,楼兰城郊古墓地代表的居民中,以欧洲人种成分占多数。

此外,从这些头骨所示的体质类型来看,在5具欧洲人种头骨中,有4具(包括一小孩头骨)基本上代表了具有狭长颅型结合高狭面型的类型,眶型中等高,其形态与南帕米尔出土的古代塞人头骨相近。这样的头骨很明显与现代长颅型欧洲人种的地中海东支或叫印度—阿富汗类型比较符合。另外一具欧洲人种头骨的颅形比上述4具相对短一些,为中颅型,其面部也较宽一些,但总的形态与其他长颅欧洲人种头骨仍很相似。因此,可以认为这些形态上的偏离可能是属于个体变异性质。

楼兰墓地头骨

1具蒙古人种女性头骨的面部扁平度很大,颧骨相对宽而突出,有很宽而高的面,鼻根突度低平,鼻骨突起弱,颅形为偏短的中颅型,颅高在正颅—高颅型之间。总的外形略有些与苏联学者所指称的南西伯利亚类型相近。

(二) 孔雀河下游古墓沟人骨的研究

这个墓地位于孔雀河下游北岸第二台地的沙丘上,东边距离已经干涸了的罗布泊约70公里。1979年在这个墓地共挖掘了42座墓葬,从中收集了18具头骨(男11,女7)。墓地建立时代,最初根据一个可疑的C14测定和随葬品中缺乏陶器等特点,估计为6 000余年前的新石器时代,后来用该墓地22号墓毛布测定的年代只有2 000余年,但同一墓的棺木测定的年代超过了3 000年。以后又补测了几个数据,多数在3 800年左右。因此,该墓地的时代有争议。

据笔者研究,这组头骨的主要特点是多长狭颅,颅高中—高之间,额倾斜中—斜,颜面相对比较低宽。男性头骨的眉弓和眉间突度比较强烈,鼻根多深陷,鼻突度强—中等,多阔鼻型。犬齿窝浅—中,普遍低眶。面部水平方向较明显突出,侧面方向突出弱—中。颅顶多圆突,后枕部一般不突出而成圆形。顶孔至人字点之间常有些平。整个来看,这组头骨的欧洲人种特征很明显。如果考虑到低而宽的面,眉间和眉弓强烈突出,鼻突起明显,颅形较长,颅高较高,额较后斜等特征的组合,使它们具有同原始欧洲人种头骨相近的气质,可以将它们归入苏联学者中指称的古欧洲人类型。与周围地区古人类学资料比较,古墓沟头骨与南西伯利亚、哈萨克斯坦、中亚甚至与伏尔加河下游草原地区的铜器时代居民的头骨特征比较相近,但与南帕米尔塞人头骨(印度—阿富汗类型)的差异很明显。在一般的形态下,可以说古墓沟头骨与现代长颅欧洲人种的诺的克(或北欧)人头骨较为相似。

古墓沟墓地头骨

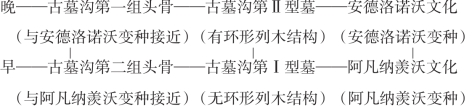

按照一些次级形态差别,古墓沟头骨还可以分成两个形态亚组。其间的主要区别是第一组的头骨比第二组更短,颅指数更大(中颅型),而第二组为长颅型;第一组的额倾斜坡度比第二组更小;第一组的颜面比第二组更低宽一些,可能与此有关,第一组的鼻指数也比第二组明显增大。这些差异大体上来说与南西伯利亚、哈萨克斯坦和中亚地区的安德洛诺沃文化和阿凡纳羡沃文化居民头骨类型之间的差异及差异的变异方向基本一致。这情况可能意味着古墓沟的第一组头骨的形态有些更接近安德洛诺沃变种类型,第二组头骨则可能有些更接近阿凡纳羡沃类型。有趣的是这种形态学的差异与这个墓地中存在的两种不同形制的墓葬之间存在对应关系:即第一组头骨均出自该墓地的第Ⅱ型墓(此种类型墓葬的外表一般有7个比较规整的同心圆排列木桩,在最外层木桩之外,还埋有向四面展开的放射状排列的列木);第二组头骨则均出自这个墓地的第Ⅰ型墓(地表无圆圈状排列木桩,只在墓室的东西两端各有一根列木露出地表),这种情况可以证明,古墓沟墓地的两种形制墓葬表明形态上略有差别的欧洲人种居民迁移到了罗布泊地区。而且根据第Ⅱ型墓晚于第Ⅰ型墓的墓葬叠压资料,表明这两种形态亚组的居民是先后来到这个地区的。

(三) 昭苏土墩墓人骨的研究

这批材料是20世纪60年代初从中苏边境地区的昭苏夏台、波马等地的古代土墩墓中采集到的。根据出土陶、铁制品及墓葬形制、C14年代测定和墓地所在地理位置,这些墓葬被判定为公元前后几个世纪占据该地区的塞人、乌孙人的遗存。在提供笔者研究的13具成年头骨(男7、女6)中,大多数出自乌孙墓,只有2具可能出自塞人墓。就总的形态特征来说,这2具塞人头骨(有1具不完整)与其他乌孙头骨没有明显的差别。这可以表明,该地区塞人和乌孙人在体质上是相近的。

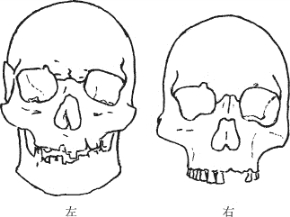

据测量观察,这些头骨除1具是中颅型外,其余都是短颅型。有11具约占85%的头骨可归入欧洲人种支系。以男性组为代表,除短颅型外,多数头骨比较粗大,额倾斜中等,眉间突度强烈,眉弓粗壮,鼻根深陷,有较高和中等宽的面,面部在水平方向突出中等到大的居多,犬齿窝中—深的较多,多数低眶型。鼻骨强烈突出,鼻棘大于中等,梨状孔下缘以锐利的人形较多,中—阔鼻型。有些头骨在人字点到顶孔区间较平坦,少数枕部扁平或不对称扁平,但不像是有意造成的人工畸形。女性头骨的性别异形明显,其中,属于欧洲人种头骨的主要形态与男性相似,可能齿槽突颌和面部扁平度比男性大。有2具女性头骨似有更多蒙古人种特征的混合。

还可以按某些特征将这批头骨区别为下述类型:1具男性头骨的欧洲人种特征特别强烈,总的形态与前亚类型头骨很相似;有6具欧洲人种特征不特别强的短颅型头骨接近帕米尔—费尔干(或中亚两河)类型;2具塞人头骨接近这个类型,1具中颅型头骨也可能是同一类型的变异;1具颅型很短的女性头骨,其面部形态与欧洲人种安德洛诺沃类型有些相似;另2具女性头骨的蒙古人种特征比较明显,可能是蒙古人种和欧洲人种的混合型,其中1具似与南西伯利亚类型(欧洲人种和蒙古人种间的过渡类型)比较相似。总之,昭苏土墩墓头骨的主要成分是短颅型为特点的欧洲人种帕米尔—费尔干类型,个别前亚类型,少数欧洲人种和蒙古人种的混杂型。

与中亚其他地区塞人、乌孙时期的人类学材料相比(以成组而论),昭苏的形态类型与他们基本相近,其间的差别不大,尤其与天山乌孙、卡拉科尔乌孙、天山塞人—早期乌孙及七河乌孙都比较接近,但与帕米尔塞人头骨有明显的类型学差别,后者是长狭颅配合高狭面的印度—阿富汗类型。

(四) 洛浦山普拉古代丛葬墓人骨的研究

近年,新疆维吾尔自治区博物馆考古队在挖掘洛浦县山普拉古代丛葬墓时,采集了一批骨质保存相当好的头骨(据告,No.1墓中即有133具头骨,No.2墓有146具,他们只收集了其中的59具)。从这个墓地里,出土有大量的毛丝织品,毛织品中有多色平纹、斜纹、拉绒、缂毛等多种;还有衣帽、编织绑带、花边、印花棉布、刺绣、拉绒地毯、毛褐、毡衣、皮革制品。此外,还出土花柙、珠饰、手杖、摇扇、镜袋、铜镜、漆篦、木梳、香袋、陶器、木器以及弓箭、铁镳、纺轮、纺杆、冶炼鼓风风囊、狩猎工具袋、全套鞍鞯、鞍毯等生活用具和生产工具。在出土丝织品中,有“飞凤纹”锦、“蔷薇纹”(古代的“宝相花”)双面提花锦、“群猴对象纹”锦以及有汉文款识的镜带、“常宜富贵”铜镜、色彩斑斓的漆篦等,说明早在公元前1世纪到南北朝时期,当地民族文化与中原文化有密切的交往。然而,这个墓地的葬式多样,有单体槽形木棺葬、船形木盆、母子合葬、百人以上大型墓室丛葬墓及多人合棺葬等。前述几十具头骨可能是从百人以上的大型丛葬墓中采集的。初步报道这个墓地的时代大约从汉代至南北朝(约公元前2世纪至公元6世纪),而据博物馆同志相告的两个百人以上大型丛葬墓的C14年代大概在距今2 200年左右。因此,这批人骨的时代可能相当于西汉时期。

昭苏土墩墓头骨

1984年夏,笔者曾有机会在新疆维吾尔自治区博物馆观察这批头骨,并应沙比提馆长的要求,笔者和左崇新同志协助他进行从头骨复原面相的工作。当时我们从这批头骨中选取了2具典型的男女头骨,带回进行鉴定研究,我在鉴定报告中强调指出这一男性头骨的人种特点是眉弓、眉间及鼻骨突起强烈,鼻根深陷,狭鼻型,面部水平方向强烈突出,矢状方向属正颌,具有典型的角形和“闭锁式”眼眶。这些综合特征无疑显示了欧洲人种性质。再从这具头骨的长狭颅型配合较高狭面形及后枕部较后突等次级特征来看,他们又更接近长颅欧洲人种的地中海东支(印度—阿富汗)类型。女性头骨除性别差异外,基本上重复了男性头骨的主要特点。颅骨测量学特征的分析也说明,这两个头骨与其西邻的南帕米尔塞人(公元前6世纪至前4世纪)和东部罗布泊地区古楼兰墓地的欧洲人种头骨具有更接近的体质类型。

然而,邵兴周等多人署名的报告把山普拉头骨资料和现代蒙古人种测量的组间变异范围进行了一般比较之后,认为山普拉的头骨具有“大蒙古人种”大部分特征,但也有欧罗巴人种一些较明显的特征。换句话说,这些头骨本质上是一组以蒙古人种为其基础的材料。这样的结论显然与我的初步研究结果相悖。为此,我又重新检查了邵兴周等同志发表的形态和测量资料,在专文中首先肯定了山普拉头骨的大人种性质——欧洲人种之后,认为它们仍然是属于长狭颅、狭面、水平方向面部突度明显而且又结合了狭鼻和中眶型等综合特征的一组头骨。因此,无论从个体头骨上分析还是从成组资料上分析,山普拉古代丛葬墓人骨的体质形态都体现了地中海东支类型的风格,应该将它们归入长颅欧洲人种的印度—阿富汗类型。

顺便指出,邵兴周等同志的报告中,之所以将山普拉头骨的一级人种基础定为蒙古人种,是由于研究方法与资料的引用不当。如他们偏重于某些孤立的可能和蒙古人种相对重叠的形态而看轻了更为重要的、欧洲人种的综合特点(如前倾的眶口、角形眶、鼻突度强烈、梨状孔下缘锐型居多、鼻孔狭、颧骨转角处欠陡直,面部扁平度小等一系列特征)。在测量特征的分析上只注重了用蒙古人种的宽大变异范围来进行比较,却缺乏同周邻地区欧洲人种支系类型资料的比较,这样做的结果是加强了这组头骨具有蒙古人种组成基础的印象。总之,根据山普拉古代丛葬墓头骨的体质形态资料,其种族来源很难与蒙古人种联系起来。

山普拉墓地丛葬墓头骨

(五) 塔什库尔干塔吉克自治县香宝宝古墓人骨的研究

1976—1977年,在帕米尔高原塔什库尔干塔吉克自治县香宝宝古墓的发掘中,采集了一具部分破损的人头骨。据报告,该墓地存在土葬和火葬两种类型的墓葬。这具头骨采自其中的一座土葬墓。在这个墓地中,出土有小件铁器;塔什库尔干西边帕米尔河和阿克苏河流域也发现过形制和随葬器物相近的公元前5世纪至前4世纪的塞人墓葬;用墓葬盖木测定的C14年代为距今2 900~2 500年(树轮校正)。据这几个理由,香宝宝古墓的时代可定为春秋战国时期。对此墓地的族属,发掘报告提出了不很肯定的意见,即根据存在火葬风俗,报告认为此墓主人可能与古代羌族有联系;但因出土物又与苏联境内帕米尔塞人墓的相近,所以报告又认为可能属塞人的遗存。

这具头骨尽管不完整,然而其强烈突出的鼻骨、小颧骨及面部水平方向强烈突出等特点,都明显显示出了它的欧洲人种性质。从其他一些特征来看,如头骨的额倾斜度小、眉弓和眉间突度不特别强烈、眼眶为中眶型、强烈突起的鼻骨结合狭鼻、狭面和面部在水平方向强烈突出等,这具头骨与苏联境内东南帕米尔的塞人头骨接近,可能归属欧洲人种支系接近地中海类型。

(六) 哈密焉布拉克古墓地人骨种系组成之研究

这一批人骨材料共收集了比较完整的29具头骨(男19,女10),是1986年春在哈密柳树泉不远处的焉布拉克土岗上发掘采集的。土岗上的墓葬分布相当密集,墓葬结构比较简单,大多用戈壁沙土制的砖形土坯垒围成方形。墓中随葬品和人骨十分零乱,似曾被严重扰乱过。出土器品有彩陶器、骨器、少量铜制品如铜镜、铜片铜饰物及金耳环等。墓地时代,黄文弼最初推测为铜石时代。但据1986年的发掘,该墓地的时代比原先推测的更晚,大概在公元前12世纪至前11世纪,相当于西周至战国时期。

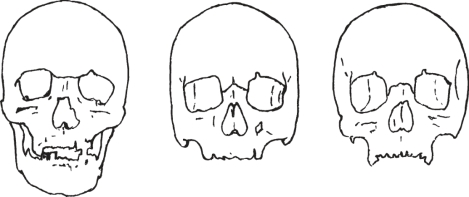

据头骨形态特征的分类和测量特征的分析,这29具头骨中,具有明显东方蒙古人种支系特点的约21具(占72%),可以归属于西方欧洲人种支系的约8具(占28%),因此可以说,该墓地所代表的古代居民种族组成是“二元”的,即以蒙古人种为主成分的同时,还有相当数量的欧洲人种支系成分混居其间。

详细的分析和比较进一步证明,焉布拉克墓地的蒙古人种头骨在其体质形态上,一方面表示出同东亚蒙古人种接近;另一方面又带有和大陆蒙古人种的某些相似特征,因而表现出不特别分化的性质。而正是这样的性质,才使焉布拉克的蒙古人种头骨呈现出与西藏东部居民的颅骨学之间有相同种族性质,我们有理由将它们归于同样的体质类型。其余的欧洲人种支系头骨的一般体质形态与邻近孔雀河下游的古墓沟铜器时代墓地头骨相对接近一些。

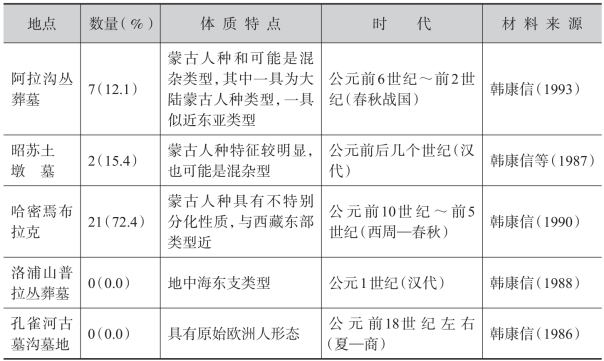

(七) 阿拉沟古代丛葬墓人骨的研究

这是1976—1977年从位于吐鲁番盆地边缘的阿拉沟古代墓地的发掘中采集的一组人骨。据初步报导,在这片墓地上分布有3种不同形制的墓葬,即时代较早的“群葬石室墓”,墓室为深约2米、直径2~3米的卵形砾石围砌而成的圆穴,墓穴中埋葬人数从十几人到二三十人不等。随葬有彩陶和木器用具,取火用的钻孔木片及少量铜、铁器类(如圆铜牌、小铁刀等),还有许多羊骨和马骨。第二种墓葬与第一种类型基本相同,但出现了“棚架式”葬具,似将死者置于木棚架上,随葬物中彩陶较少,由灰红陶代替,并出土有陶豆、漆耳环、绡、丝绣等。第三种类型是竖穴木椁墓,埋葬1~2人,墓的规模也比较大,出土有大量虎纹圆金牌、对虎纹金箔带、狮形金箔及兽纹圆金牌、双狮铜方座及漆器、陶器、各种饰物和丝织品等。据C14年代测定,建立该墓地的年代距今2 600~2 100年,大致相当于中原的春秋晚期到汉代,前后延续了大约5个世纪。墓地的族属,发掘报告推测为文献记载的车师。

焉布拉克墓地头骨

阿拉沟墓地头骨

从这个墓地共采集到58具(男33,女25)头骨,其中的大部分系采自时代较早的第一种类型的丛葬墓。按形态分类,在全部头骨中,可以归属于欧洲人种支系的明显占优势(约49具,占84.5%),可以归入蒙古人种支系或可以归入两个人种混合类型的占少数(约7具,占12.0%)。

阿拉沟丛葬墓中代表的欧洲人种支系的头骨中,根据形态和测量特征分析,大致又可将它们分成3个体质倾向不同的形态亚组。其中,第一组大致代表长狭颅、高狭面、面部在水平方向上的突度强烈而在一般形态上又较接近地中海支系类型,这样的头骨约占16.3%。第三组的颅形更短,面型更低宽,面部水平突度不如第一组强烈(中等),同时伴随增宽的鼻形和趋向低眶,这样的综合特点使这个亚组的头骨在形态上具有某种趋近原始欧洲人的倾向或具有原始欧洲人类型向中亚两河类型过渡的性质,这样的头骨约占40.8%。第二组头骨的形态则有些介于第一组至第三组之间,即颅形比第一组短,但比第三组更长一些;与第三组相比,第二组仍保持类似第一组的高狭面特点,但在面部水平突度上与第三组不存在明显区别,又保持了比第三组更高的眶形,这样的头骨约占32.7%。由此,我们估计阿拉沟古墓地欧洲人种人骨中,除了数量上更多的头骨接近安德洛诺沃—中亚两河类型成分外,还有长颅欧洲人种的地中海成分参加。在这两种欧洲人种组成的接触和影响下,很可能就形成了中介的形态类型。

除了以上作为主成分的欧洲人种支系的头骨外,阿拉沟墓地的人骨中还存在数量上相对少得多的蒙古人种支系成分或人种混杂的类型。值得注意的是在这些数量不多的非欧洲人种成分中,个别头骨之间呈现出明显的形态分歧现象,如个别头骨具有明显的中央亚洲类型特点,而另一个头骨则有些趋向于东亚类型。这可能暗示这些非欧洲人种成分的来源也不尽相同。总之,阿拉沟的古代头骨,在其种族或人种的组成上表现出了相当的复杂性。

(八) 察吾呼沟三号、四号墓地人骨研究

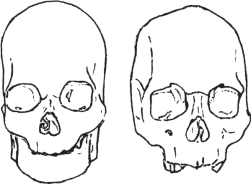

四号墓地位于和静哈尔莫墩的察吾呼沟戈壁台地上,是一处大型墓地,于1986—1989年发掘。墓地时代据C14测定,距今3 000~2 500年。墓葬为大砾石围成的竖穴石室墓,常见多人丛葬,有的有儿童附葬坑或马头坑。较完整头骨77具(50男,27女)。头骨的种族形态较接近原始欧洲人类型,但面部高度因子增大、狭鼻、具有某些“现代人”的特点。在一部分头骨上发现有不止一个小型穿孔(圆形和方形、直径约1~2厘米不等)。

三号墓地距四号墓地仅1~2公里,位于平坦的戈壁滩上。时代较晚,约距今1 800年。墓表为小块戈壁石堆积,其下为长方形竖穴坑,一侧挖有偏洞。有的学者认为是匈奴遗存。收集到11具头骨(9男,2女)。代表性特点是短颅型,多数属高加索人种但同时有某些蒙古人种的混血。有趣的是,其中有3具头骨属于“环状”变形颅,与中亚的其他墓地发现的变形颅非常相似。

察吾呼沟三号墓地头骨(环状变形颅)

察吾呼沟四号墓地头骨

三、 对新疆古人类学材料研究的初步讨论

到目前为止,经过正式考察研究的新疆古人类学材料已如前述。材料的出土地点大多集中在南疆和东疆的一些地方,除伊犁河流域以外的广大北疆地区的人类学材料还几乎是空白。就已经发现的材料,其所处的时代都比较晚,即大约处在铜器时代晚期到公元以后几个世纪之内。尽管有些考古材料被认定是新石器时代甚至旧石器时代的遗存,但总的来看,这样的结论还需要进一步充实。至于石器时代的人类学材料更是一无所获。在这种情况下,要系统全面地阐明新疆地区古代居民的种族人类学关系无疑还有许多不足和困难之处,所以要讨论的问题,有些还需要以后更充实的资料来补充或修正。某些推测也可能有失误,有待学者们批评指正。

(一) 关于A·基思的“楼兰型”

如前所述,A·基思的“楼兰型”是指介乎蒙古人种和高加索人种(即欧洲人种)的中间类型。他认为这种类型出现在罗布泊地区,并非是两个人种混杂繁育的结果,而是自然演变的产物。据基思自述,他的结论与斯坦因原来的看法有区别。斯坦因根据T·A·乔伊斯(T.A. Joyce)的意见,把楼兰遗址出土的2具头骨和木乃伊归之为阿尔宾人种(Homo Alpinus)。专门研究过新疆考古材料的F·贝尔格曼(F. Bergman)也引用过这个意见。A·基思承认,当他首次看到A·斯坦因为这些遗骸拍摄的照片时,也同意他们是非蒙古人种的。然而,当他测量和对照了照片上所示特征之后,便改变了原来的看法,认为他们全都代表相同的民族,存在同蒙古人种的亲缘性质,是吉尔吉斯类型蒙古人种和帕米尔、波斯的伊朗类型之间的连接类型。但是,C·H·约尔特吉和A·沃兰特的结论又和A·基思的看法不同,他们认为斯文·赫定材料中的6具长颅型头骨(即他归纳的第一组头骨)有许多形态特点与诺的克(Nordic)人种相似,与A·基思的“楼兰型”也非常相似。换句话说,A·基思的“楼兰型”欧洲人种因素应该与诺的克人种而非阿尔宾人种相似。然而,笔者研究过的楼兰城郊墓葬人骨的人类学特征,是以长颅型欧洲人种的地中海东支类型或印度—阿富汗类型为主要成分。这一研究结果显然与A·基思“楼兰型”的过渡类型说和C·H·约尔特吉、A·沃兰特的诺的克人种说都不相同,也和A·斯坦因和T·A·乔伊斯的阿尔宾人种说不一致。

在这里首先作一些说明:所谓阿尔宾人种,按现在通常的欧洲人种分类,应该属于高度短颅化的中欧人种类型。巴尔干、西亚和中亚高原都有分布。在中亚,他们实际上就是帕米尔—费尔干类型。所谓诺的克人种是指浅色素或中间色素类型集团,属于北欧人种类型,一般为长颅型,主要分布在不列颠岛、斯堪的那维亚半岛和德国北部等地区,与同是长颅欧洲人种的印度—阿富汗类型(属南欧人种)有明显的区别,即后者是长面、高头、钩形鼻类型。按照这样的欧洲人种分类,笔者认为A·斯坦因采集的楼兰头骨属于长颅型,因而不大可能归入短颅为特征的阿尔宾或帕米尔—费尔干人种类型,而与长颅型欧洲人种类型更为接近。如果仔细考察C·H·约尔特吉和A·沃兰特发表的头骨测量资料和头骨图版,还可以发现在他们划分的第一组的6具长颅型头骨中,有的同笔者研究的楼兰城郊墓地的长颅欧洲人种头骨比较相似(这样的头骨约有4具)。一般来说,这几个头骨的颅形长而狭,面部也高而狭,眶形中等偏高,特点似与印度—阿富汗类型比较接近。相反,在C·H·约尔特吉第一组中的另2具头骨是长狭颅型配合低而宽的面和低眶等特点,可能与诺的克类型的头骨更接近一些。据此分析,笔者认为至少在斯文·赫定采集的人骨中,实际上包含了两种倾向不同的长颅型欧洲人种成分,即接近印度—阿富汗类型的成分和接近诺的克类型的成分,而前一种类型无论在斯文·赫定的材料中还是在笔者研究过的楼兰城郊的材料中都占多数。因此可以推测:在楼兰国的居民中种族组成可能以欧洲人种的印度—阿富汗类型占较大优势。A·基思研究过的A·斯坦因从楼兰第一地点获得的2具男性头骨,大概也属于上述两种欧洲人种类型,但由于发表的测量资料不完整,所以笔者对这2具头骨的进一步判断难以进行。

(二) 罗布泊突厥墓的人类学类型问题

A·H·优素福维奇的人骨材料据称是在苏联科学院民族研究所的藏品中发现的。4具头骨均出自罗布泊附近的古代突厥墓葬。如前所述,A·H·优素福维奇认为这些头骨具有蒙古人种特点,但最后未能确定是哪一种类型。

笔者曾经将A·H·优素福维奇发表的测量数值和邻近地区出土的古代人颅骨进行过测量比较,试图讨论这批材料的类型学意义。结果是:罗布泊突厥组与甘肃玉门火烧沟墓、甘肃铜石时代墓、安阳殷墟中小墓及阿尔泰山前突厥墓出土头骨之间只有较小的形态距离,而与其他各种突厥组之间的距离却很大,特别是与外贝加尔湖的两个突厥组距离最大。这些比较组在人类学类型上并不完全相同。据金兹布尔格的论述,外贝加尔湖地区的突厥人具有明显的蒙古人种特点,看不出有欧洲人种的混杂;南西伯利亚米努辛斯克和南阿尔泰(阿尔泰山地)的突厥人主要是混血的南西伯利亚或者图兰类型;北阿尔泰(阿尔泰山前)、天山和东哈萨克斯坦的突厥人表现出程度不同的蒙古人种与欧洲人种的混杂;而甘肃乃至中原地区的青铜时代头骨组主要代表东亚蒙古人种类型。从A·H·优素福维奇的形态描述和测量资料来看,罗布泊突厥人头骨主要为蒙古人种类型,与外贝加尔湖地区蒙古人种类型的突厥有较明显的形态距离,这些都无大的疑问。另外,相比而言,这些头骨与我国甘肃、中原的蒙古人种类型也有某种接近的倾向。但是,他们和甘肃乃至中原的蒙古人种是否属于相同的地区类型,他们之中是否混入了某些欧洲人种特点的混杂类型?对此,仅依靠发表的有限测量数据进行比较是难以回答的。

(三) 孔雀河古墓沟墓地居民的人类学类型、墓葬形制及时代早晚关系

古墓沟墓地人类学材料的研究表明,这一组头骨中存在形态上略有区别的两个亚形态组。有意义的是这种形态学资料与该墓地的两种形制的墓葬及他们的早晚关系之间有相应的联系。这3方面的关系可表达如下:

以上关系表明,古墓沟墓地两种不同形制的墓葬代表了时间上有先后、体质形态略有差异的原始欧洲人种类型曾迁移到罗布泊地区。

按苏联考古学文化编年,叶尼塞河上游和阿尔泰的铜石并用时代阿凡纳羡沃文化大致在公元前第3000年至前第2000年之初,安德洛诺沃文化则约为公元前第2000年至前第1000年初。这类文化不但分布于叶尼塞河流域,而且分布于西西伯利亚全境和哈萨克斯坦境内,直至乌拉尔河,甚至在吉尔吉斯、帕米尔南麓都有发现。如果依照这样的文化编年,并假定古墓沟墓地人骨的种族体质类型与这些地区的人种类型有联系,或者就是他们之中的某些人口迁移到罗布泊地区,那么,我们就有可能判定古墓沟第Ⅰ型墓葬的时代与阿凡纳羡沃文化的编年应当相去不远或者稍晚一些;第Ⅱ型墓葬的时代也可能与安德洛诺沃文化编年相去不远或者稍晚。又据报告,在古墓沟墓葬的随葬物中发现有铜饰物,而且在晚期的第Ⅱ型墓中,铜制品的出现比例比早期的第Ⅰ型墓还要大一些(36座Ⅰ型墓中只有1座出了小铜卷,6座Ⅱ型墓中则有2座出了小件铜饰物),但没有报告铁制品出土。文化内涵的另一个特点是在全部42座墓葬中,未发现有任何汉文化的影响,相比之下,在地处同一地区楼兰东郊的两处相当汉代的墓地出土有许多汉式器物,如汉代漆器、铜镜、锦、绢等,并与显示本地特点的陶、木器和毛织品共出。两相对照,这两个墓地随葬物之间的这种差异很可能表明两者的时代区别,即古墓沟墓地的时代要早于楼兰东郊的墓地,或可以说,古墓沟墓地的建立时代早于汉代。

在这里应该提到F·贝尔格曼(F. Bergman, 1939年)对罗布泊地区考古资料的研究。他详细分析和比较了该地区古代墓葬材料之后,将这些墓葬分成3类:第一类包括第五号墓地和单个的36号和37号墓,认为他们是当地土著居民的;第二类是两个群墓和单个的35号墓,贝尔格曼认为是“汉人”的;第三类是孔雀河支流“小河”地区的小墓地6和7,认为可能是印度人或“汉人”的。F·贝尔格曼对后两类墓葬时代的判断与他们同汉文化的联系,看法是明确的。但他对他所说的属于土著人的第一类墓葬的时代,是这样说的:“第五号墓地墓葬的同种性质和该墓地缺乏丝织品,可以用来证明这个墓地是汉人统治楼兰王国时代以前的。”实际的情形是贝尔格曼所说的第一类墓中出土文物,与古墓沟墓地出土文物有很大的一致性(这还有待考古学者进一步研究)。由此我们有理由推测,古墓沟墓地的时代,也如贝尔格曼判定的第一类墓葬的时代一样,即早于汉代。

此外,前文已经说过,最早测定的3个C14年代数据由于彼此差别太大,所以学术界对古墓沟墓地时代的认识产生了很大分歧。以后又陆续测定了4个墓葬的6个数据,未经树轮校正的年代在4 300~3 400年之间,其中除一个数据超过4 000年以外,其余5个数据都在3 700~3 400年范围内。应该指出,在这些数据中,除铁板河古尸的一个数据外,其余的数据是用古墓沟墓地的早期第Ⅰ型墓棺木、毛布、毛毯或羊皮测定的,因此,所测得的年代相应代表了该基地第Ⅰ型墓葬的年代。第Ⅱ型墓葬的年代测定未见公布,估计比第Ⅰ型墓晚一些才是合理的。

还应该指出,和古墓沟墓葬中缺乏陶器随葬一样,在贝尔格曼所报告的第一类土著居民的墓葬中,也几乎没有发现陶器,唯一的一小块陶片是在第五号墓地发现的。因此,极为缺乏陶器是罗布泊地区当地居民墓葬中的普遍现象,这是否能成为古墓沟文化是新石器时代文化的一个证据,值得考虑。

综合上述讨论,本文对古墓沟墓地的时代作如下推测,即该墓地不像是早到6 000余年前的新石器时代性质的遗迹,但也不可能晚到汉代或者更晚,他们有可能是罗布泊地区尚未超脱当地青铜时代文化的一支,最晚在汉朝控制楼兰王国以前。1985年,王炳华先生在讨论新疆地区铜器时代文化的文章中指出,古墓沟墓地出土的木质品上,存在锋利金属器加工的痕迹,这是明显使用青铜制砍削工具的一个证据,因而将古墓沟墓地遗存改归青铜时代文化,这一观点和本文的看法基本一致。

(四) 新疆古代居民的人类学类型及其起源和分布问题

要全面阐明新疆地区的古人类学问题,现有的资料显然是不够充分的。下边提出的一些认识主要依靠罗布泊地区、天山东段南麓、哈密地区、和田和伊犁河地区的材料。

新疆的旧石器时代和新石器时代古人类学材料尚未发现和研究,因此,新疆石器时代的居民属于何种种系来源,至今并不清楚。从晚期材料来看,新疆地区古代居民中存在东西方两个大人种支系成分是没有疑问的,他们在人种起源上具有不同的人种祖裔关系。我们不妨从邻接新疆的中亚地区的资料来考虑新疆地区古代欧洲人种成分的来源问题。

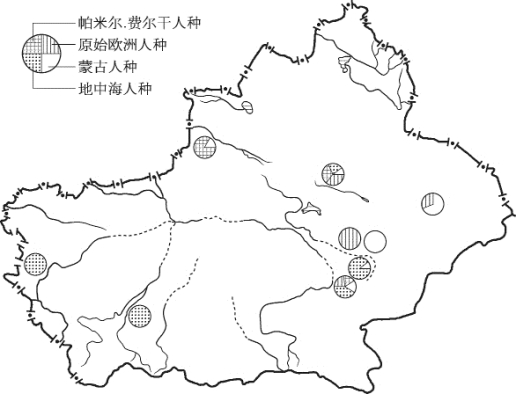

我国新疆古代人类学成分的分布

迄今为止,在中亚地区发现的石器时代人类学材料也并不多,仅在乌兹别克斯坦的切舍克—塔施洞穴中发现过旧石器时代(莫斯特时期)的尼安德特人类型化石。中亚的新石器时代人类学材料有4个地区,即沿阿莱南部地带、土库曼南部地区,塔吉克斯坦西部和哈萨克斯坦东部地区。从东哈萨克斯坦出土的2具头骨(1具属新石器时代,另1具属铜石并用时代)被认为是具有克罗马农人特点的原始形态欧洲人种。其他几个地区出土的新石器时代头骨,一般都有极狭的面,与地中海新石器时代墓地的头骨存在很多共同点。可以设想,如果今后在新疆地区发现石器时代欧洲人种人类学材料的话,他们很可能与中亚石器时代的上述两种形态的欧洲人种类型有密切联系。而实际上,这两种类型的欧洲人种成分在新疆地区铜器时代以后的古人类学材料中已经发现,如古墓沟墓地的头骨具有相当明显的原始欧洲人种形态,洛浦山普拉和楼兰古墓地的人类学材料则属狭面长颅的地中海人种类型。

如果孔雀河下游古墓沟墓地的时代如本文所分析,那么这个墓地的人类学材料就是新疆地区目前唯一的铜器时代材料。换句话说,至少在铜器时代末期,具有原始形态类型的欧洲人种已经分布在罗布泊地区,而且也是迄今所知的分布于欧亚大陆的时代较早、分布到最东的人种之一。目前还无法具体确定他们是从什么地方、通过什么途径来到新疆腹地的。然而,古墓沟文化居民的人类学特征表明,他们与分布在南西伯利亚、哈萨克斯坦、中亚甚至伏尔加河下游的铜器时代居民都有密切的种系联系。

具有地中海东支形态类型的欧洲人种成分似乎出现得较晚,在洛浦山普拉丛葬墓、罗布泊楼兰城郊墓地及阿拉沟古代丛葬墓已经发现了这样的类型。其中,山普拉和楼兰两处的基本成分就是这种类型,时代稍晚(西汉—东汉);阿拉沟墓地的时代可能稍早到春秋,地中海类型成分只占其中的一部分,这种成分与南帕米尔古代塞人的体质类型一致。中亚安诺遗址第一、二期文化中出土的人骨也是地中海人种类型。如果把新疆地区3个墓地的地中海人种因素和中亚的时代可能更早的同类人种因素联系起来,那就不难推测,中亚的古代地中海人种成分越过了帕米尔高原,一方面沿塔里木盆地的南缘,向东推进到罗布泊地区。而这种类型也很可能是汉代楼兰国居民的重要组成部分,他们也很可能在这个地区与时间上更早占据罗布泊地区的原始形态的另一个欧洲人种成分居民相遇,并与后者一起参与了古代楼兰国居民的组成。对这一点,斯坦因和斯文·赫定采集的以诺的克人种特征占优势的人类学材料也可证明。另一方面,一部分地中海人种成分沿塔里木盆地北线向东渗进到天山东段地区,并且在渗进过程中,可能比从其南线向东渗进的同类更多地与当地居民发生混杂,或许由于后者在数量上占相对优势,所以在这个方向上渗入的地中海人种在体质上逐渐“淡化”,阿拉沟古代丛葬墓的一部分人骨中,存在不同欧洲人种类型之间的居间形态成分,这个现象可能就是发生过这种混杂的证明。

在公元前后几个世纪,分布在伊犁河上游的古代塞人和乌孙,主要成分是另外一种人类学类型,即以短颅型为基础的帕米尔—费尔干类型,或称中亚两河类型,其中也有中亚两河类型与安德洛诺沃变种类型的过渡特点。他们与中亚地区的其他塞人(不包括南帕米尔塞人)、乌孙时期的居民有明显相近的体质特点,与前述原始形态欧洲人种类型和地中海人种类型有明显的形态差异。

关于中亚两河类型的起源或形成,目前研究得仍不很清楚。在中亚和哈萨克斯坦古人类学材料还很不充分时,苏联人类学家中有人提出和赞同过中亚两河类型是由长颅地中海人种短颅化的假设。但后来的许多证据证明,中亚两河类型在系统关系上,同具有原始形态的安德洛诺沃欧洲人种类型的关系比同地中海人种类型的关系更为密切,而地中海类型对中亚两河类型的发生和影响很小。但阿拉沟古代丛葬墓人类学材料的研究证明,新疆天山地区的古代中亚两河类型具有明显的地中海人种因素的混血。这和苏联境内中亚和特别是哈萨克斯坦的中亚两河类型是以安德洛诺沃变种为基础的、兼有某些轻度蒙古人种特征的混杂是有区别的。目前假设,中亚两河类型是在铁器时代初开始形成的。在其发展过程中,欧洲人种安德洛诺沃变种类型弱化是其基本因素。并且可以推测,中亚地区的这种弱化同青铜时代和铁器时代交替的社会条件朝改善方向的变化有联系。大概在接近公元初,随着民族大迁徙开始,蒙古人种类型特点程度不等地向正在形成的中亚两河类型“沉积”,但究竟什么样的蒙古人种类型参与了中亚两河类型的形成过程,还很不清楚。有人推测可能是具有更为直额的蒙古人种类型参加了这个过程。

关于新疆地区古代居民中,蒙古人种因素的来源和分布问题,目前的材料还很零碎。因此,比讨论欧洲人种成分更为困难。为了便于说明,笔者将新疆地区古代墓地人类学材料中的与蒙古人种成分有关的材料简列于表中。尽管此表所列的数据仍然不是具有足够统计学意义的成组资料,但它仍然为我们指出了某些值得注意的事实。

新疆地区古墓地中蒙古人种成分出现情况一览表

(续表)

首先,以蒙古人种为主成分的材料好像只有哈密焉布拉克墓地。罗布泊突厥墓的材料也可能是蒙古人种,但只有4具头骨,例数过少。大致与焉布拉克墓地时代接近的阿拉沟丛葬墓中,蒙古人种因素显然只占次要成分。相反,比这两个墓地时代更早的孔雀河古墓沟墓地的人类学材料则呈现出较单一的原始欧洲人种形态,而这样的接近成分甚至在哈密的焉布拉克墓地中出现。这种情况说明,可能至少在汉代以前,东西方人种在新疆地区存在反向渗入,但相比之下,蒙古人种向西的渗入比较零碎,不如西方人种成分的东进活跃。据《汉书·西域传》注,西方人种成分(如乌孙)甚至进入到河西走廊地区,这个记载有待人类学材料的发现。

此外,新疆地区已知蒙古人种成分中,其体质类型并不完全单一。如在阿拉沟丛葬墓里发现有个别与大陆蒙古人种短颅型(如现代的布里亚特人或蒙古人)头骨相近的头骨,同时也有趋近东亚蒙古人种体质类型和可能是混杂类型的头骨。这种形态上的多种倾向,可能反映了他们的不同来源。又如在哈密焉布拉克古墓中出现的蒙古人种头骨在形态学上具有某些不特别分化的性质,总的来说,他们与现代西藏东部颅骨类型很接近,因此,这样的体质类型早在汉代以前的我国西北地区(包括新疆东部)便有分布。如果今后对青海地区古代居民人类学材料深入研究的话,很可能把这种体质类型与藏族的体质特点联系起来,这对藏族种族起源的研究无疑是一个十分重要的线索。比上述两个墓地更晚的墓地(如楼兰城郊、昭苏土墩墓)中,蒙古人种因素似乎表现得不特别强烈或可能具有某些混合形态,而且出现的数量也不多,对他们可能的起源目前还难作出较明白的解释。

还应该指出,在已经研究的新疆地区古墓地的人类学材料中,无论在较早的阿拉沟、哈密焉布拉克还是较晚的楼兰、昭苏的古墓地中,东西方人种成分共存也是比较普遍的现象。而且有的甚至在同一墓穴中埋葬有不同起源的人种成分,如阿拉沟墓地的1号丛葬墓中,属于欧洲人种支系的有5人,属蒙古人种支系的有2人;21号墓中,欧洲人种支系的15人,蒙古人种支系的2人。类似的例子在焉布拉克墓地中也可能存在。在这些同穴埋葬者之间,特别是同穴埋入的不同种族成分者之间,是否存在种族奴属关系还难以认定,他们或许更可能是允许同穴埋葬的家族成员。这种情况提醒我们,在新疆这个不同支系文化和不同人种支系成分互相接触的地区,考古和民族关系的研究,一定要注意种族人类学的研究和分析,以免在文化和族系性质之间仅靠简单的类比和分类而引起误解。

(五) 古代和现代新疆居民的种族人类学关系

这里不准备详细讨论新疆古代居民人类学材料和现代新疆各民族之间的关系,因为现有的古代和现代人类学资料还不足以具体说明这个复杂问题。下边是以有限的古人类学资料,与现代的某些也是很不充分的体质调查资料,对新疆的古代种族类型和现代体质类型之间作一般的比较。

据英国学者T·A·乔伊思(T. A. Joyce, 1903, 1912, 1928年)对新疆、西藏及邻近地区居民的体质资料进行的研究,认为可能存在如下几个人类学类型:

(1) 颅形很短的白—粉肤色人种,其身材低于中等,鼻细而突起,脸形长而椭圆,头发褐色,有时黑色,波形发,再生毛浓密,眼色素中等,这是阿尔宾人种。

(2) 也是白肤色人种,但色素有些趋向褐色,颅形很短,身高低于中等,鼻较宽而呈直形,颧骨宽,深色发欠浓密,眼浅褐色。这是土耳其人种。

(3) 褐肤色,中颅形和高身材型,有细长而成鹰嘴形鼻,脸形长而椭圆,黑色波形发,浅褐色眼。这个类型称为印度—阿富汗人种。

(4) 褐肤色,短颅型人种,身高低于中等,直形鼻,且粗而宽大,黑色波形发,面毛弱,浅褐色眼。此为西藏人。

(5) 黄肤色,短颅型,低身材人种,具有短而扁平和直形或凸形鼻,“扩大的”(即横向分布的)鼻孔,短宽的面,黑色直形发,体毛发育弱,深色而倾斜的眼,有覆盖泪结节的眼褶皱。此为蒙古利亚人种。

苏联学者切博克萨罗夫在分析T·A·乔伊思的调查资料时指出,上述第Ⅰ类型(即T·A·乔伊思的阿尔宾人种)相当于欧洲人种的帕米尔—费尔干类型(或叫中亚两河类型)。这个类型在萨尔科尔人(塔吉克族)和叶尔羌河的巴楚人以及和田、于田、塔克拉玛干沙漠南部邻近地的维吾尔族中,表现得最为明显。T·A·乔伊思的第Ⅱ类型(土耳其人种)则相当于南西伯利亚人种,这个类型沿叶尔羌河中游,在吉尔吉斯人、多兰人,柯坪、阿克苏和法扎巴德的维吾尔族中占优势,在新疆东部(哈密、吐鲁番和库尔勒)也可能追踪到南西伯利亚人种因素的混杂。第Ⅲ类型即印度—阿富汗人种可以包括到欧洲人种的中—长颅型地中海人种集团,这个类型主要分布在中亚的西南地区。至于T·A·乔伊思的最后两个类型(西藏人种和蒙古利亚人种),他没有提供明确的地理范围。实际上,在新疆,蒙古人种特征最明显者,表现在来自甘肃的移民中,与其他所有新疆各民族相比,这些甘肃人中更常见直形发,再生毛弱,肤色更黄,在大量个体中存在蒙古褶。这些蒙古人种特点同狭长的中—长颅与狭面特征相配合表明,在甘肃人种中,华北人种类型占优势,也可以推测,在罗布泊和七克里克地区操突厥语的维吾尔人中,存在华北人的渗透。

T·A·乔伊斯的体质调查资料只提供了新疆南部民族的人类学类型分布情况,没有涉及北疆地区的体质资料。即便如此,已经可以看出,上述几个主要的现代体质类型(帕米尔—费尔干类型、印度—阿富汗类型、南西伯利亚类型和蒙古利亚类型)都可以在新疆地区已经发现的古人类学材料中追溯到。例如昭苏土墩墓的短颅帕米尔—费尔干类型,洛浦山普拉和楼兰的长颅地中海(印度—阿富汗)类型,及在不同地点墓地中存在的某种人种混杂类型和哈密焉布拉克的接近现代西藏人及罗布泊突厥墓的有些接近甘肃古代人的蒙古人种类型,都可能是现代相应体质类型的较早代表。唯有像古墓沟墓地代表的具有原始形态的欧洲人种类型没有反映在T·A·乔伊斯的现代分类中,这或许暗示他们已经融合在数量上占优势的其他欧洲人种类型之间而趋向消失或呈零散分布。

从以上古代和现代体质人类学资料最简单的类比不难看出,现代新疆地区各民族体质形态类型的形成,具有复杂的种族人类学背景,要完全弄清他们之间的关系,还需要做大量的调查研究。

最后,对种族(人种)体质人类学资料的研究与民族识别之间的关系作一简要说明。经常碰到这种情况:有的学者在研究古代和现代民族历史关系时,常希望从体质人类学的研究中得到识别族属的可靠证据。还有的考古或历史学者在判定某一考古文化为某一历史族别时,也希望体质人类学的研究提供族属证据。这种认识其实是一种误解或至少是部分的误解。民族族称,不是用人体体质特征来区分的,它是由历史上形成的语言、经济文化、地域和生活习俗为特征的共同体,而人种或种族是具有区别于其他人群的共同遗传体质特征的人群。因此,人种或种族的区分本质上是生物学的分类。可以想见,一个种族可以包含一个或多于一个的民族成分,例如东亚蒙古人种中可以有汉族、藏族、朝鲜族等不同民族;而一个民族也可能包含不同的种族体质类型。因而不要把种族或人种学上的分类概念和民族族属的识别相混淆。在试图利用体质人类学资料解释历史上族的更迭、迁徙、融合等复杂的历史事件时,把两者作简单的类比是没有多少意义的。因为在生物学的现象和历史事件之间,尽管不无关系,但很难说明两者之间必定存在那样简单机械的同步关系,这应该是不言自明的。

参考文献

[ 1 ] A·基思.塔里木盆地古墓地出土的头骨[J].英国人类学研究所杂志,1929(59):149—180(英文).

[ 2 ] 韩康信,等.察吾呼三号、四号墓地人骨的体质人类学研究[A].新疆察吾呼——大型氏族墓地发掘报告[M].上海:东方出版社,1999:299—337.

[ 3 ] A·H·优素福维奇.罗布泊湖附近出土的古代人头骨[A].人类学和民族学博物馆论集[C].1949(10):303—311(俄).

[ 4 ] 韩康信.新疆楼兰城郊古墓人骨人类学特征的研究[J].人类学学报,1986,5(3):227—242.

[ 5 ] 吐尔逊·艾沙.罗布淖尔地区东汉墓发掘及初步研究[J].新疆社会科学,1983(1):128—133.

[ 6 ] 韩康信.新疆孔雀河古墓沟墓地人骨研究[J].考古学报,1986(3):361—384.

[ 7 ] 新疆发现六千四百七十年前女尸[N].人民日报,1981—02—17(1).

[ 8 ] 考古研究所测定楼兰女尸距今只有两千多年[N].人民日报,1981—04—17(4).

[ 9 ] 王炳华.孔雀河古墓沟发掘及其初步研究[J].新疆社会科学,1983(1):117—127.

[10] 韩康信,潘其风.新疆昭苏土墩墓古人类学材料的研究[J].考古学报,1987(4):503—523.

[11] 文物编辑委员会.文物考古工作三十五年[M].北京:文物出版社,1979:174—175.

[12] 韩康信,左祟新.新疆洛浦山普拉古代丛葬墓头骨的研究与复原[J].考古与文物,1987(5):91—99.

[13] 韩康信.新疆洛浦山普拉古代丛葬墓人骨的种系问题[J].人类学学报,1988(3):239—248.

[14] 中国考古学会.中国考古学年鉴[M].北京:文物出版社,1985:260.

[15] 邵兴周,等.洛浦县山普拉出土颅骨的初步研究[J].人类学学报,1988(1):26—38.

[16] 韩康信.塔什库尔干县香宝宝古墓出土人头骨[J].新疆文物,1988(1):32—35.

[17] 新疆社会科学院考古研究所.帕米尔高原古墓[J].考古学报,1981(2):199—212.

[18] 韩康信.新疆哈密焉布拉克古墓人骨种系成分之研究[J].考古学报,1990(3):371—390.

[19] 黄文弼.新疆考古发掘报告(1987—1958)[M].北京:文物出版社,1983.

[20] 新疆社会科学院考古研究所.新疆考古三十年[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1983:1—172.

[21] F·贝尔格曼.新疆考古学研究[J].西北科学考察团报告,1939,7(1)(英文).

[22] Coon C S. The races of Europe[M]. New York: Macmillan, 1939.

[23] 切博克萨罗夫.中国的民族人类学[J].莫斯科:科学出版社,1982(俄文).

[24] 韩康信.新疆古代居民种族人类学的初步研究[J].新疆社会科学,1985(6):61—171.

[25] 金兹布尔格.北哈萨克斯坦古代居民的人类学材料[A].人类学和民族学博物馆论集[C].1963(21):297—337(俄文).

[26] 韩康信,潘其风.古代中国人种成分研究[J].考古学报,1984(2):245—263.

[27] 韩康信,潘其风.安阳殷墟中小墓人骨的研究[A].安阳殷墟头骨研究[C].北京:文物出版社,1984.

[28] 蒙盖特.苏联考古学[M].莫斯科,1955.

[29] 王炳华.新疆地区青铜时代考古文化试析[J].新疆社会科学,1985(4):50 —59.

[30] 阿历克谢夫·高赫曼.苏联亚洲部分的人类学[M].莫斯科:科学出版社,1984(俄文).

[31] 金兹布尔格.南帕米尔塞克人类学特征[J].物质文化研究所简报,1960(80):26—39.

[32] 捷别茨.苏联古人类学[J].民族学研究所集刊,1948(4):10(俄文).

[33] 金兹布尔格.与中亚各族人民起源有关的中亚古人类学基本问题[J].民族学研究所简报,1959(31):27—35(俄文).

[34] T·A·乔伊斯.和田和克里雅绿洲的体质人类学[J].人类学研究所杂志,1903:33(英文).

本文节选自《丝绸之路古代种族研究》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2009:1—22。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。