一、社会福利的语义考察

“福利”一词,在我国早已有之,《后汉书·仲长统传》就有“福利”的最早记载:“仲长统傅昌言理乱:是奸人擅无穷之福利,而善士挂不赦之罪辜。”这里的福利指幸福和利益。[17]

英语中,福利对应的是“welfare”,《牛津现代英汉双解词典》对其的注释是:“well-being happiness;health and prosperity(of a person or a community etc.)”,可以翻译为“个人、集体或社会等的安乐、幸福;健康和繁荣”。从词源上讲,welfare由well和fare组合而成,well有“好;令人满意的”之意,fare则有“进展;过活,生活”的含义,两者合起来,“welfare”可以翻译为“美好的生活”“令人满意的生活或进展”,意指人、动物或群体的健康、安全、快乐的一种总体状态。[18]福利的德语翻译是wohlfahrt,由wohl和fahrt组合构成,意为“朝着理想的状态发展”或“顺利发展”。正是在此意义上,《韦伯斯特新世界词典》(Webster's New World Dictionary)认为,“福利(welfare)是一种健康、幸福和舒适的良好状态”。可见,无论是中国还是西方,福利都强调了幸福、舒适生活。

很多时候,我们在使用社会福利时,并不严格区别福利与社会福利。笔者认为,社会福利(social welfare)是由“社会的”(social)和“福利”(welfare)两个词组合而成的,[19]就语义而言,对“社会福利”的把握离不开对“社会的”(social)的理解。在英语中,“社会的”(social)含义非常丰富(在我国,“社会福利”是舶来品,所以无法从汉语语义上考察“社会福利”的内涵),按照DiNitto的理解,它主要有下列几种用法:(1)娱乐或休闲的社会生活(social life)、社会活动(social activities);(2)一个与“个人的”相对的概念,比如“社会利益”(social benefit)、“社会风险”(social risk)等;(3)一种与自然的或物质的相对的概念,如“社会关系”(social relation);(4)作为与“经济的”相对的概念,比如“社会发展”(social development);(5)一种与社会成员的权利有关的概念,如“社会权利”(social right)。[20]依据DiNitto对social的理解,我们不难发现,就语义意义而言,社会福利既指物质福利也指精神福利,既含个人福利,也含集体、社群福利,既包含福利状态,也包含人类对理想福利的不懈追求。

很显然,如果从语义上来考察,福利与社会福利之间的差异还是较为明显的:首先,从享受和追求主体而言,福利表达的只是一种状态,是包含人类在内的一切动物或群体的舒适状态,而社会福利则毫无疑问是指向人类社会生活的美好状态,侧重于社会对美好生活的向往和追求;其次,“福利”只是表明了一种美好的状态,而“社会福利”则进一步指明了福利应该呈现出的不同要求和层次需要;再次,从供给主体而言,福利并没有供给主体的指向,而社会福利则明确指明了“社会”的主体供给。

总之,就语义意义而言,社会福利不仅体现了福利状态的不同内容和层次,在一定程度上,也表明了福利供给主体的社会性,即社会是福利的当然供给主体。在这里,社会一方面可以理解为与政治国家相对应的小社会,另一方面也可以理解为区别于蒙昧状态的文明社会(广义社会),但是不管何种理解,福利社会化发展方向似乎是“社会福利”语义中的应有之义。

二、社会福利的理论内涵

(一)中国社会福利观

1.广义社会福利观

在我国,社会福利有广义和狭义之分,广义的社会福利是指国家和社会为提高社会成员的物质和精神生活水平而采取的种种制度或措施。[21]其目的在于,不仅要满足弱势群体和全体公民的“基本需要”,而且也要以“提高公民生活质量”为宗旨。尚晓援指出:“社会福利状态实际涉及人类社会生活非常广泛的方面,包括社会问题的调控、社会需要的满足和实现人的发展潜能,收入安全只是其中的一个方面。”“广义社会福利的对象扩大到了全体公民,社会福利的项目从针对弱势群体的社会救助和社会福利服务扩大到了包括社会保障、教育和医疗等项目,广义社会福利的提供者也扩大为全社会。”[22]周沛认为,社会福利不仅要体现福利内容的广泛性,而且还要体现主体供给的广泛性。“社会福利是以政府及社会为主体,以全体社会公民与社区居民为对象,以制度化与专业化为基本保证,以保障性与服务性为主要特征,以社会支持网络为主要构架,以物质资助和精神支持为主要内容,以解决社会问题为目的,旨在不断完善和提升公民的物质与精神需求,提高社会生活质量的社会政策和社会制度。”[23]《中国大百科全书·社会学卷》也从广义上定义了社会福利:“社会福利是国家和社会为增进与完善社会成员尤其是困难者的社会生活的一种社会制度。它旨在通过提供资金和服务保证社会成员一定的生活水平并尽可能提高他们的生活质量。”[24]《中国社会保障制度总览》(1995)持相同的观点:“我国的社会福利工作既包括民政部门主管的那一部分社会福利工作,又包括劳动部门主管的职工福利与补贴制度。从这个层面上看,社会福利应定义为国家、社区组织和企事业单位为满足各类社会弱者、遇有一定困难的社会成员或本单位职工的基本物质文化生活需求而提供或组织实施的带有福利性的服务保险和收入保障。这是我国社会福利制度应有的全面含义。”在中国香港和台湾地区,社会福利通常也是从广义使用的。例如,香港将社会服务和综合援助均纳入社会福利范畴。台湾学者于宗先也认为,社会福利“应当包括医疗保健、国民就业、社会保险、福利服务、社会救助、国民住宅、环境保护等体系”[25]。

可见,广义社会福利一般有以下特征:第一,社会福利对象的全民性;第二,福利内容的广泛性(一般来说,它包含了社会成员的基本福利需求,如工作福利、教育福利、居住福利、健康福利以及养老福利等);第三,社会福利主体的多元性;第四,福利方式的多样性。在此意义上,有学者称其为大福利。[26]

2.狭义社会福利观

在绝大多数时候,社会福利是在下列几种情况下使用的:(1)补缺型福利观。持该观点的人认为,社会福利是针对特殊社会群体,即弱势群体的,是国家和社会为弱势群体——主要包括残疾人、老年人和儿童等——提供的收入和服务保障。(2)民政福利观。这种社会福利观着眼于福利供给主体,认为社会福利是由国家(主要是民政部门)为弱势群体提供的收入和服务保障。“民政部门代表国家提供的针对弱势老人、残疾人、孤儿和优抚对象的收入和服务保障。”[27]其目的是拯救社会病态,预防或矫治社会问题。在我国,这种社会福利观虽然一直受到学界诟病,但是长期以来,该福利观一直主导民政福利工作,民政福利的兜底补缺功能即源于此。(3)发展性狭义社会福利观。持该观点的人认为,社会福利是指在解决人们基本生存需要之后更好地生存或发展的一种状态。其福利对象是全体社会成员,其功能在于提高社会成员的生活质量。[28]这种福利观是从福利目标上定义社会福利的,认为社会保障具有层次性,其中,社会救助旨在保障社会成员的最低生活水平,社会保险旨在维持社会成员的基本生活水准,而社会福利则是以“提高公民的生活水平和生活质量”为宗旨的,位于社会保障体系中最高层级。[29]

很显然,上述三种社会福利观都是狭义福利观,只强调了社会福利的某个方面。第一种和第二种没有本质区别,都是属于事后补救型福利观,只是前者强调的是福利对象,后者在此基础上,还突出了民政部门在福利供给中的地位和作用。第三种福利观侧重的主要是福利内容,强调社会福利对改善和提高人们生活质量的意义。

狭义社会福利观的不足在于:

(1)供给主体的单一性。在小福利概念中,国家是社会福利的唯一供给主体,承担着社会福利的全部责任。现代社会福利制度实践表明,市场、社会、家庭和个人在社会福利供给中占有非常重要的地位。福利三角理论认为,除了国家部门、商业部门(主要负责提供职工福利以及向市场提供的有营利性质的福利)、非正规部门(亲属、朋友和邻里)以及志愿者部门(主要有自助、互助、非营利机构和小区组织等)都是社会福利的有效供给主体,它们供给的社会福利是社会总福利不可或缺的组成部分。福利三角理论之所以主张社会福利多元组合,不仅仅是因为国家在社会福利中的过度慷慨,也是因为在欧洲福利国家,随着人口老龄化,在社会失业加剧、家庭保障功能弱化的背景下,国家或政府已经无法承担因为高福利而产生的财政压力,只有允许和鼓励福利供给的多元化,才是化解或减缓福利危机的唯一出路。

(2)福利对象的特殊性。在狭义社会福利观中,虽然第三种社会福利观主要是针对全体社会成员,但事实上,这种社会福利观不管是在理论上还是在实践中都不是主流。主流狭义社会福利观主张社会福利对象的选择性,即,只有在部分特殊社会群体无法通过市场和家庭保障其生活时政府才提供必要的福利保障。在西方,这种补缺型社会福利模式的实践主要与社会意识形态有关,自由主义、保守主义和民主社会主义采取的福利模式往往相差很大。在我国,学界一直存在着“普惠型”“补缺型”和“适度普惠型”社会福利模式之争,但是,就社会意识形态而言,“普惠型”社会福利是社会主义国家的不二选择。事实上,在我国,福利模式之争并不在于意识形态同,而在于国家财政供给的能力,这就牵涉到福利供给主体问题,一旦社会福利社会化成为趋势,社会福利模式之争自然就会消除。

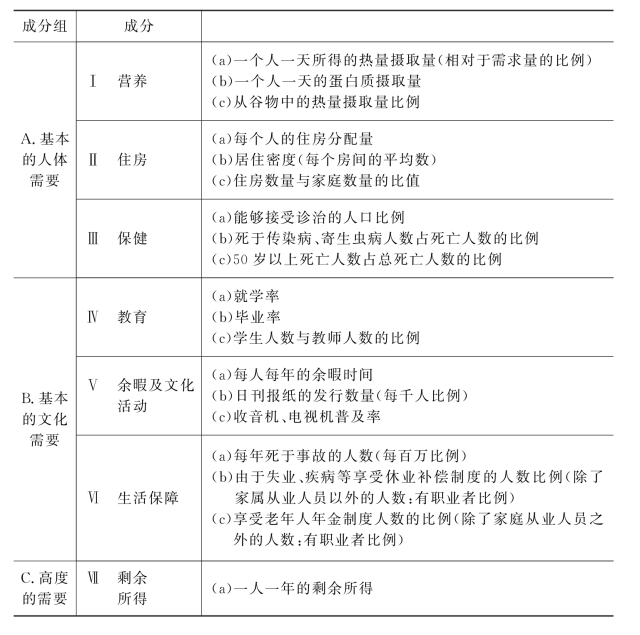

(3)福利内容的单一性。小福利概念虽然承认福利需要的层次性,却没有将最低生活水平需求,基本生活水准需要和提高公民的生活水平、生活质量的需求统一到一个概念中,要么主张社会福利定位在保障社会成员最低生活水平的社会救助上,要么将社会福利宗旨定位为“提高公民的生活水平和生活质量”。社会福利的层次性从低到高应该包括三个方面:基本的人体需要、基本的文化需要和高度的需要[30](见表6-4)。

表6-4 社会福利的层次

(4)福利方式的有限性。狭义社会福利观认为,社会福利是政府的无偿供给或免费供给,很显然,这种福利观否认了社会救助和社会保险的福利属性。长此以往,很多社会成员会因为概念的误解,导致社会福利权利的缺失或相对剥夺感。

社会福利作为一种社会状态,实际上无所谓广义和狭义之分,只有将社会福利作为一种制度时才有广义和狭义之分。从这个角度而言,社会福利的内涵不是一成不变的。在我国,狭义社会福利观的长期流行是由我国传统社会福利制度决定的。随着市场经济体制改革的进一步深入,以及我国社会体制改革的启动,狭义社会福利观严重制约了我国社会福利制度的改革。

(二)西方社会福利观

西方对社会福利的理解与中国存在很大的差异,虽然也有广义和狭义之分,但是绝大多数是在广义上使用社会福利的。正如美国《社会工作百科全书》描述的那样,“‘社会福利’是一个含义宽泛和至今都并不十分确切的词,它最经常地被定义为旨在对被认识到的社会问题做出反应,或旨在改善弱势群体状况的‘有组织的活动’、‘政府干预’、政策或项目……社会福利可能最好被理解为一种关于公正社会的理念,这个社会为工作和人类的价值提供机会,为其成员提供合理程度的安全,使他们免受匮乏和暴力,促进公正和基于个人价值的评价系统,这一社会在经济上是富于生产性和稳定的。这种社会福利的理念基于这样的假设:通过组织和治理,人类社会可以生产和提供这些东西,而因为这一理念是可行的,所以社会有道德责任实现这样的理念”[31]。美国另外一本工具书《社会工作辞典》同样认为:“社会福利可以被理解为有关改善社会成员物质、文化生活的一切措施,具体地说,社会福利是一种国家的项目、待遇和服务制度,帮助人们满足社会的、经济的、教育的和医疗的需要,同时,社会福利是一种社会共同体的集体的幸福和正常的存在状态。”[32]在《社会福利:政治与公共政策》一书中,作者认为,在美国,社会福利虽然也有狭义的概念,主要指代公共救助,但是,通常情况下,社会福利是在广义上被使用的,意指“政府选择作为或不作为,并因而影响其人民生活质量的任何事情。从广义上讲,社会福利政策也包括了几乎所有政府所做的事情——从税收、国防、能源保护,到医疗、住房和公共救助”[33]。大致可以归结为三类:“公共救助,其特点是接受者必须是穷人,依据有关政策提供的救助津贴是由一般税收金支付的。另一类是社会保险,它们是被策划用来预防贫困的。最后一类是社会服务,依据这些计划为儿童、独自生活的老年人、残疾人和其他有特殊需要的人提供照顾、咨询服务、教育或其他形式的援助。”[34]

在英国,社会福利也是在广义上使用的,在《新大不列颠百科全书》中,社会工作(个人的社会服务)和社会保障(政府的福利项目)都被归为社会福利的两个主要子项目。

正是在此意义上,Midgley认为,社会福利是“当社会问题得到控制时,当人类需要得到满足时,当社会机会最大化时,人类正常存在的一种情况或状态”[35]。作为制度的社会福利,它应该包括:(1)非正式的社会福利制度,如家庭、邻里和社区等初级群体以助人为目的的集体努力;(2)正式的社会福利制度,如宗教团体、非营利组织等“第三部门”承担的慈善活动;(3)国家的社会福利制度,即政府承担的提供福利的责任;(4)政府通过税收调节社会福利水平的政策,如对有儿童的家庭减免税收以促进该群体的福利;等等。[36]另一个美国学者威廉姆·H.怀科特也是从广义上界定社会福利的:“社会福利的目的就是帮助人们在其社会环境中更有效地发挥作用,包含两层意思:(1)满足人们的基本生存需要(充足的营养食品、衣服、房屋、医疗保险,清洁的水和空气);(2)满足人们必需的心理的、精神的社会交往需要……社会福利还应该提供以下内容:为促使人们参与经济建设而提供充分的教育,提供咨询以认识并处理个人所遇到的困难,提供就业门路和其他社会活动。”[37]很显然,广义社会福利的目的是满足社会中所有人的社会、经济、健康和娱乐的需要,旨在提升所有年龄群体的社会功能,无论他们是富裕还是贫穷。[38]

三、民政福利的发展与转型

在我国,由政府或民间举办的福利设施很早就已经存在,只不过因其规模小、制度化不足及单纯的恩赐色彩而不能与现代社会福利制度相提并论。

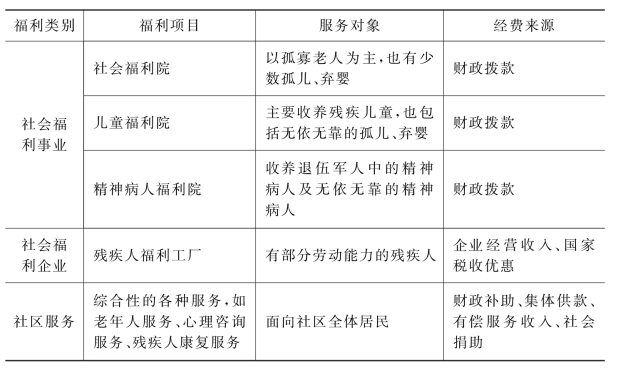

我国现代福利制度创始于新中国成立初期,其中,民政机关一直主管着其中的一部分福利内容,我们通称民政福利,其内容主要包括社会福利事业、社会福利生产以及社区服务。社会福利事业是指通过兴办各种机构为各类特殊群体提供服务。民政部门负责管理社会福利院(以老人为主,也有部分残疾人和孤儿)、以专门接收孤儿和弃婴为主的儿童福利院、为退伍军人中的精神病人和“三无”患者设立的精神病院。社会福利企业主要是为有部分劳动能力却无法正常工作的重度残疾人提供就业就会。社区服务主要指社区向居民提供的一类服务,包括敬老院、日间照顾、家政服务等(如表6-5)。

表6-5 民政福利的主要内容

新中国成立以来,民政福利大体可以划分为传统福利模式阶段和现代福利模式转型阶段。[39]

(一)传统福利模式阶段(20世纪50—80年代)

社会福利事业方面。新中国成立初期,政府一方面接受、改造国民党官办的“救济院”“劳动习艺所”,地方民办的“善堂”以及国外的“慈善团体”和“慈善机构”,让其成为新中国官办福利机构;另一方面,各大城市先后建立生产教养院,收容、改造旧社会遗留下来的游民、乞丐、妓女以及残老儿童。[40]据统计,到1952年底,内务部共计改造旧的慈善机构419个,调整旧的私立救济福利团体1600多处。到1953年,接收海外慈善机构451个(其中,美国247处,英、法、意、西班牙等国204处。属于基督教的有198处,属于天主教的有208处)[41],到1956年,全国共有生产教养单位217家。[42]这一时期,民政福利实际上是与社会救济联系在一起的。1953年第三次全国城市救济会议指出:“生产教养机构是对残老孤儿的救济福利机构,同时也是对部分游民的劳动改造机构。”其主要任务是对无依无靠、无家可归、无法维持生活的老弱、残疾、孤儿、弃婴的收容安置,以及对职业乞丐、公开妓女等群体的收容改造。

进入20世纪50年代中后期,民政福利逐渐从社会救济中分离出来,形成了自己的体系。1956年,在教养院重新调整、整顿过程中,残老和孤儿被单独划出来,另设残老教养院和儿童教养院。1958年第四次全国民政会议又要求各地民政部门建立精神病院,收容无家可归、无依无靠和无生活来源的精神病人。1959年后,大部分省、自治区、直辖市建立了精神病人疗养院,有的地方在县城办起了综合性的社会福利院。至此,以残老孤儿及精神病人为主体的传统民政福利体系正式确立下来,并形成了“对老年人以养为主,妥善安排其生活;对健全儿童养、教并重,对残缺、呆傻儿童养、治、教相结合;对精神病人养、治结合。对能够治疗的病人,应进行劳动、药物、文娱和教育的综合治疗”等分类福利方针。[43]

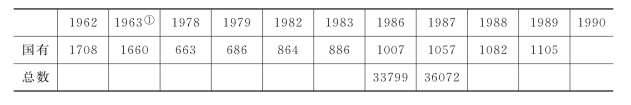

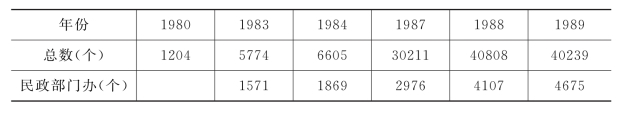

但是,“文化大革命”后,内务部被撤销,民政福利发展遭到重创,城市社会福利事业单位由1962年的1708家缩减到1979年的686家,直到改革开放后,城市社会福利事业单位才逐渐恢复并迅猛发展,到1986年,全国城市社会福利事业单位共有33799家(见表6-6)[44]。

表6-6 城市社会福利事业单位变化(1962—1989)

①1964年之前(包括1964年)只有“全国城市福利事业单位”统计,1978年后统计标准则是“国有收养单位”。

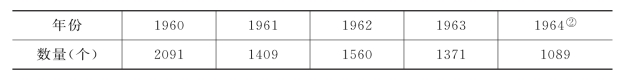

社会福利企业方面。新中国成立初期,面对大量的救济人口和贫困问题,内务部确定了通过组织生产来解决烈士军属和贫民生活问题的方针。1958年,第四次全国民政会议进一步肯定了这一方针,并且认为,这是调动他们参加社会主义建设的根本途径,是帮助这一部分人由贫困走向富裕的根本道路,是保障这些人的生活并兼顾国家、集体和个人三方面利益,调节人民内部矛盾的根本途径,也是优抚工作促进工农业大跃进的根本途径。[45]福利生产发展的另外一个重要标志是民政福利企业范围的确定。1960年,内务部第六次全国民政会议根据中央关于国民经济“调整、巩固、充实、提高”方针,明确了归属民政部门管理的福利企业性质:(1)保障性,即为盲人、聋哑人设立的福利生产单位;(2)福利性,即生产目的主要是为残疾者制造生产工具、文化用品、残疾人假肢以及火葬用品;(3)改造性,即改造游民的生产单位;(4)自救性,即烈士军属和贫民参加生产。至此,民政福利企业的范围被正式确定下来,只有盲人、聋哑人等残疾人参与生产的企业才属于民政福利企业范围,其他类别的福利生产单位,如为失业者举办的生产工厂,已不再归属民政主管(移交到街道和居委会)。民政福利生产单位的范围调整后,由民政主管的福利企业稳步发展,除了1961年较1960年有较大幅度的下降外,其后几年内,福利企业数量一直稳定在1000多个,假肢工厂发展到20多个(见表6-7)。

“文化大革命”后,很多福利生产单位被强行合并或撤销,全国福利生产单位减少了大约30%,不少孤老残幼和残疾人员因此流浪街头,民政福利生产遭到极大的破坏。

表6-7 城市福利生产单位数量(1960—1964)[46]

②1964年之前(包括1964年)之前只有城市福利生产统计,1978后统计的实际上是“全社会”福利生产。

(二)现代福利模式转型阶段(20世纪80年代中期至今)

改革开放后,特别是从20世纪80年代中期开始,国家非常重视民政福利的发展,先后出台鼓励民办福利企业发展以及开展社会福利社会化、建立适度普惠型社会福利、发展社区服务业等政策,积极推进社会福利向“投资主体多元化、服务对象公众化、运行机制市场化、服务方式多元化”的新型福利模式转型。

第一,大力支持民办福利生产单位。为了更好地支持鼓励福利企业的发展,从1979年开始,民政部、财政部等先后下发《关于切实安排好民政部门社会福利生产单位产供销计划的通知》(1979)、《关于民政部门举办的福利生产单位缴纳所得税问题的通知》(1980)及《国家税务局关于民政部门举办的社会福利生产单位征免税问题的通知》(1990)。根据《关于民政部门举办的福利生产单位缴纳所得税问题的通知》,民政部门举办的福利生产单位可以享受下列优惠政策:(1)福利生产单位盲聋哑残人员占生产人员总数35%以上的,免缴所得税,比例在10%—35%之间的,减半缴纳所得税;(2)民政部门新办的福利生产单位,可以从投产的月份起免缴所得税一年;(3)为残疾人生产假肢和用品的单位免缴商业税和所得税。根据国税局下发的《国家税务局关于民政部门举办的社会福利生产单位征免税问题的通知》,福利生产单位享受的优惠政策更加明显:(1)对民政部举办的福利生产单位,凡是安置残疾人员占生产总数35%以上的,其从事劳务、修理及服务性业务所得收入免征所得税。(2)凡是安置残疾人员占生产人员总数50%以上的,其生产销售产品所得的收入,免征产品税和增值税。凡是安置残疾人员占生产总数35%以上的,如发生亏损或利润低微可免征产品税和增值税。(3)对民政部门所述工厂生产的供残疾人专用的产品,如假肢、轮椅等,免征产品税。值得注意的是,通知是针对民政部门主办的福利企业,实际上,之后的街道和农村集体经营的福利生产企业都参照这一标准享受优惠政策。福利企业优惠政策极大地推进了民政福利的生产,此后,民办社会福利企业如雨后春笋,由1980年的1204个快速增长到1989年的40239个(见表6-8)。

表6-8 社会福利生产企业(1980—1989)[47]

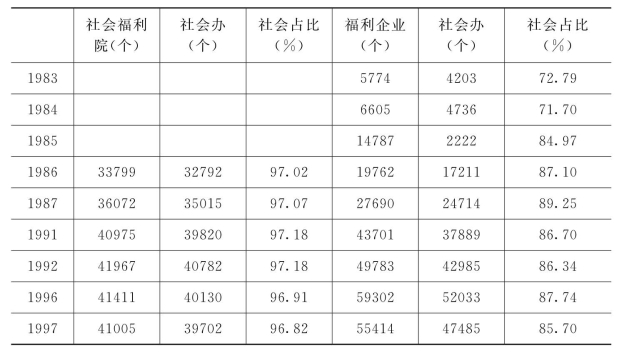

第二,推进社会福利社会化改革。随着计划经济向市场转型,单纯依靠国家和集体的传统福利救济模式已经无法适应社会发展的需要,社会福利社会化改革势在必行。1983年,谢觉哉在第四次全国民政会议上用几个“可以”为社会福利社会化改革定调:“兴办城市社会救济和社会福利事业,要调动各方面的力量,广开门路,采取多种渠道。国家可以办,社会团体可以办,工厂、机关可以办,街道可以办,家庭也可以办,逐步形成有我国特色的社会福利事业。”[48]1984年,民政部召开的漳州会议进一步明确提出,福利体制要由国家包办向国家、集体和个人一起办转变,探索建立“社会福利服务网络”(后称“社区服务”),社会福利社会化改革正式开启。从1986年开始,社会力量举办的各种福利机构占福利机构总数的比例一直维持在97%左右,一改传统社会福利国家办的局面(见表6-9)。

表6-9 社会力量参与兴办福利机构与福利企业数量(1982—1997)[49]

④数据来源:[香港]黄黎若莲著,唐钧等译:《中国社会主义的社会福利:民政福利工作研究》,中国社会科学出版社1995年版,第125页。〔李荣时编写的《民政统计历史资料汇编》(民政部计划财务司1993年版)对民政部门主管的福利企业在1983前都未有统计,其他公开资料也都未有统计。〕

续 表

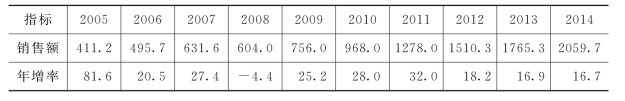

为了推进社会福利改革与发展,加快实现社会福利社会化,2000年,国务院办公厅转发民政部等部门《关于加快实现社会福利社会化的意见》,其明确指出,推进社会福利社会化,要“以居家为基础、以社区为依托、以社会福利机构为补充”,实现“投资主体多元化、服务对象公众化、服务方式多样化、服务队伍专业化”。除此之外,专门领域的福利社会化政策,特别是有关老年人社会服务的政策陆续出台,如《国务院关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》(2009)、《国务院办公厅关于印发社会养老服务体系建设规划(2011—2015)》(2011)、《民政部关于鼓励和引导民间资本进入养老服务领域的实施意见》(2012)及《民政部办公厅关于在全国开展农村特困人员供养服务机构社会化改革试点工作的通知》(2015)。另外,通过发展福利彩票事业扩大社会福利筹资渠道(见表6-10)。资料显示,从1995年开始,福利彩票销售量大幅度增加,2014年,福利彩票销售额共计2059.7亿元,根据《国务院关于进一步规范彩票管理的通知》(2001)中关于“彩票公益金比例不得低于35%”的规定,至少有720亿元用于公益项目,其中231.3亿元用于民政救助福利,占2014年民政经费总支出的5.24%。[50]

表6-10 福利彩票事业的发展(2005—2014) 单位:亿元 %

第三,积极发展社区服务。社区服务随着“社会化的福利体制改革”呼声而成为民政福利体系一个新的组成部分。进入20世纪80年代中期,传统的社会福利体制开始遭遇经济社会发展巨大转型的困境。一方面,城市的经济改革要求企业成为自负盈亏、自主经营的经济实体,这意味着传统的“企业办社会”的单位式保障已经走到尽头,被剥离的社会群体必须寻求新的保障路径;另一方面,随着个体劳动者、合同工及失业工人的不断增加,社会服务(不是通过单位直接提供)日益成为必要的存在。于是,“社会福利服务网络”开始在1984年的社会福利事业杭州(漳州)会议和1985年全国社会福利生产大连会议上被确定为社会化福利制度改革的一项重要举措。但是,真正第一次提出“社区服务”概念的是1987年6月。民政部通过对一些先进国家的考察,开始认识到社区服务不仅包括传统民政服务,还包括向社区居民提供的便民利民服务。同年底,北京、上海、天津、武汉、重庆、常州等城市纷纷开展社区服务试点,重点围绕“建立社区服务体系的指导机构,制定社区服务体系发展规划,探索多层次、多类型的基层社区服务模式”开展工作。[51]到1989年底,社区服务单位共计7623个,其中,国家办的有602个,集体办的有4051个,民办的有2970个,社会服务机构覆盖率为6.9%。[52]1993年,为了巩固、提高、规范社区服务,民政部会同国家计委等14个部委联合下发了《关于加快发展社区服务业的意见》,明确了社区服务不仅是社会保障体系的一个重要组成部分,还是社会化服务体系中的一个重要行业。不仅如此,《关于加快发展社区服务业的意见》还明确了社区服务业的发展目标、基本任务以及相关扶持保护政策,标志着我国社区服务正式走上社会化、规范化轨道。

第四,提出适度普惠型福利政策。传统民政社会福利主要针对的是“三个群体”,是一种典型的补缺型社会福利。近年来,随着社会的发展,我国传统社会福利保障模式开始发生改变。2007年,国家民政部提出:“要推进社会福利由‘补缺型’向‘适度普惠型’转变。由向特定的民政服务对象,向全体老年人、残疾人和处于困境中的儿童转变,同时在服务项目和产品的供给上,要满足他们不同层次的多样化需求。”为此,2010年,民政部下发《关于建立高龄津、补贴制度先行地区的通报》,规定对80岁以上老年人按月发放高龄津贴。2013年、2014年民政部又先后下发《民政部关于开展适度普惠型儿童福利制度建设试点工作的通知》和《民政部关于进一步开展适度普惠型儿童福利制度建设试点工作的通知》,要求建立适度普惠型儿童福利制度,即把困境儿童确定为重点保障对象,逐步建立覆盖全体儿童的普惠福利制度。

四、结论

总体而言,民政福利正在从“救济性、分散性、单一性”传统模式向“投资主体多元化、服务对象公众化、运行机制市场化、服务方式多元化”现代福利模式转型,这为公民社会权利的实现提供了良好的体制保障。第一,福利社会化改革突破了“国家和集体”包办福利的传统制度框架,不管是社会福利事业,还是社会福利生产,社会化程度越来越高,国家、集体和个人共同办福利的现象越来越普遍,这在很大程度上缓解了社会福利的财政压力,保证了社会权利的实现;第二,适度普惠型社会福利的提出,确立了福利领域中的普遍化原则,福利对象不再局限在“三无”孤老残幼群体,凡是符合资格的特定群体都有获得福利保障的权利。

但是,从社会权利实现角度而言,现有的福利制度依然存在一些明显的不足。首先,社会福利在整个民政工作中的地位没有得到足够的重视。一个典型的例子是,多年来,社会福利支出在整个民政支出中的比例始终处在靠后的位置,不仅远远低于社会救助,甚至有时还大幅度落后于抚恤费和退役安置费。以2012年为例,社会救助、抚恤费、退役安置费和社会福利费用占整个民政经费总支出的比例分别是50.7%、14.0%、10.1%和8.7%。从财政责任分担上来看,社会福利与社会救助大多由中央政府和地方政府共同负责,问题是,“用于社会救助的中央转移支付比例非常高,平均占比为54.4%,最高的2011年达到63.9%;社会福利经费从1999年单列开始(之前包含在“社会福利救济事业费”中),一直由地方财政支出,直到2011年,中央财政才开始补助,且数额非常有限,2011、2012、2013年分别为25.2亿元、42亿元、54.4亿元,占当年中央转移支付民政经费总额的1.4%、2.3%、2.6%”[53]。其次,现有的社会组织管理体制很大程度上也制约了社会福利的社会改革进程。我国社会组织行政合法性采取的是登记备案制度,社会组织只有在民政部门登记备案才具有合法性,而且还要由自己的业务主管部门审批。这种管理体制的弊端在于,一方面,具有公益热情的社会组织因为经常被排除在体制之外而无法成为社会福利社会化的可利用资源;另一方面,游离于制度之外的民间自发组织会因为缺乏有效监管,最终扰乱社会福利社会化和市场化秩序。因此,只有调整现有的社会政策,完善社会福利制度,才能真正保障公民的社会权利。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。